O gni volta che si legge o si osserva un’opera di Sophie Calle si ha l’impressione di trovarsi in un sogno o tra le pagine del suo analista – in un ambiente carico di significati, intensamente psichico, creato da un inconscio, in cui, per essere compreso, ogni oggetto deve essere scomposto nelle sue componenti fondamentali. Ogni oggetto, ogni parola, sembra quindi rimandare a un altrove, a un passato, a un archetipo.

È da poco uscito per Contrasto un volume scritto dalla stessa artista e tradotto da Maria Baiocchi; per la prima volta disponibile in italiano, questo libro contiene una serie di scritti di Calle, ognuno accompagnato da una fotografia. Questo “work in progress unico nel suo genere”, come viene definito, è stato pubblicato la prima volta nel 1994 e poi regolarmente rielaborato da Calle per accogliere nuove aggiunte. Ogni racconto è preceduto da un titolo.

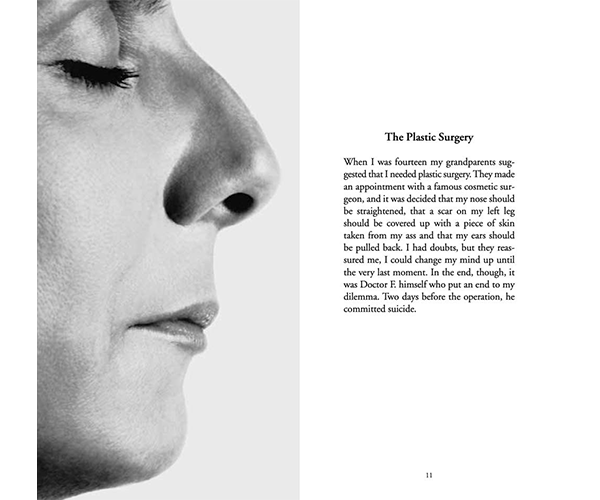

Uno dei primi si chiama Il collo e dice: “voleva fotografarmi con la sua Polaroid. Quando comparve l’immagine, una linea rossa mi segnava il collo. Non volevo che quello scatto finisse in mani sconosciute. Chiesi di tenerla io e nei giorni seguenti rimasi sul chi vive. Due settimane dopo, la notte dell’11 ottobre, un uomo tentò di strangolarmi per strada e mi lasciò priva di sensi sul marciapiede”. A qualche pagina di distanza Il maiale inizia così “è una storia irragionevole. Avevo trent’anni”; l’impressione è proprio che l’artista francese stia raccontando questo evento a qualcuno, come se si trattasse di qualcosa di assolutamente incomprensibile che però ha bisogno di essere analizzato o perlomeno messo in parole: “Un uomo mi contattò per dirmi che i nostri progetti erano simili. Accettai di incontrarlo; ho sempre paura di perdermi qualche cosa”. Sembra di leggere sogni o eventi così densi di significato da risultare ingestibili, ricorrenze o coincidenze che sfidano la realtà dei fatti, come quando racconta che a quattordici anni i nonni volevano farle rifare il naso e correggere le orecchie a sventola, “esitavo, mi rassicurarono: avrei potuto decidere fino all’ultimo momento”; le prendono l’appuntamento col dottor F., ma succede l’impensabile, “due giorni prima dell’operazione si suicidò” mettendo “fine alle mie incertezze”. Nella foto accanto Calle si fotografa di profilo, mostrando la gobba un po’ rotonda del naso: è stata la sua paura, la sua ambivalenza rispetto all’operazione a mettere fine alla vita del dottore? Come nella storia de Il collo, la vita di Calle sembra governata da un pensiero magico, capace di far affiorare alla luce le violenze e i terrori più reconditi.

Eppure, o forse proprio per questo, il titolo che Calle ha dato a questo volume è Storie vere, come a confutare l’idea che quelli che leggiamo siano racconti frutto della sua immaginazione, eventi psichici, sogni irreali. Le foto sono prove, il libro è un diario di esperienze, insomma, non di fantasticherie cupe o ricordi inventati di sana pianta.

All’inizio del libro, Calle mette una foto di un accappatoio bianco, appeso a un chiodo. Si tratta di un accappatoio normalissimo, di buona qualità, ma consumato, vissuto. Accanto scrive: “Avevo diciotto anni. Mi aprì la porta. Con indosso lo stesso accappatoio di mio padre. Un accappatoio lungo di spugna bianca. Fu il mio primo amante. Per un anno intero accettò di non mostrarmisi mai nudo dalla parte del sesso. Solo di schiena. Così al mattino se albeggiava, si alzava girandosi attentamente e andava a mettersi l’accappatoio bianco. Quando mi lasciò, lo abbandonò da me”.

Non è in un certo senso questa l’arte contemporanea? Caricare un oggetto, seppur banale o addirittura prodotto in serie, di un significato, di un valore, investirlo di un’aura psichica così forte da riuscire a colpire lo spettatore, anche quando non comprende o non può ammirare la tecnica dell’artista. Vedere un accappatoio usato appeso in un museo può immalinconirci, commuoverci, spaesarci (un oggetto tanto banale in una galleria, dentro una teca, il mondo materiale che entra nel mondo simbolico!) e la tecnica dell’artista dunque sta lì, in quest’opera di trasformazione, di nominazione; qui però non abbiamo nessuno di questi oggetti, ma la loro riproduzione fotografica. Sono prove di esistenza, conferma della concretezza di queste storie vere. Per dirla con Barthes, insomma, i racconti di Calle funzionano come le didascalie delle foto dei giornali: danno un contesto alle immagini, ne modificano la percezione, inducono una certa reazione; allo stesso tempo le foto offrono un’evidenza storica, sono tracce di qualcosa che è stato, per prendere a prestito il concetto barthesiano, dicono che quello che si racconta nell’articolo non è un’invenzione. In questo caso, l’espressione storie vere, comparata con l’assurdità di quello che Sophie Calle ci racconta, crea un corto circuito per cui non riusciamo a credere a quello che leggiamo, né a non crederci.

Nel cortile interno di un palazzo francese c’è un materasso rovinato. La foto è scattata dall’alto: “Era il mio letto. Quello in cui ho dormito fino ai diciassette anni. Poi mia madre l’ha messo in una stanza che ha affittato. Il 7 ottobre 1979 l’inquilino ci si è sdraiato sopra e si è dato fuoco. È morto. I pompieri hanno buttato il letto dalla finestra. È rimasto esposto per nove giorni nel cortile dell’edificio”

I racconti di Calle funzionano come le didascalie delle foto dei giornali: danno un contesto alle immagini, ne modificano la percezione, inducono una certa reazione.

Sophie Calle sembra implicare che c’è un legame tra il fatto che ha dormito per diciassette anni su un materasso e la morte dell’uomo, di cui riporta la data. Non abbiamo nessun dato per credere che quello sia stato in effetti il suo materasso, se non la sua parola, né per contestare questo fatto: le foto che vediamo potrebbero essere esempi di photo trouvée, alla Leanne Shapton o come in Riscatti di Ivana Marrone. Sta proprio in questa indecidibilità che trionfa l’arte di Calle, in questo pensiero magico che lega eventi altrimenti sconnessi tra loro o nella fiducia delle intuizioni e coincidenze che significano sempre qualcosa di più, di ulteriore.

Questa operazione di selezione e cucitura di eventi, oggetti, elementi, è la stessa che si ha nei memoir, che infatti non raccontano tutta una vita o tutta una storia, ma che si appoggiano su una struttura che comprende un inizio, uno svolgimento e una fine: fanno letteratura della vita, come Calle fa arte della vita. Questa operazione crea un’ombra, un altrove di senso che lega spettatore e artista.

Il 1979 citato sopra, è anche l’anno in cui Calle inizia la sua carriera da artista, dopo essere tornata a Parigi dopo otto anni di assenza e aver occupato la struttura deserta dell’Orsay (Les fantômes d’Orsay, la mostra ospitata nel museo francese all’inizio di questo anno, racconta proprio di questo periodo, in cui l’artista concepisce tutta la sua pratica a venire). Nel 1979 infatti produce Suite venetienne, per cui decide di seguire in incognito un uomo che aveva incontrato a Parigi in un viaggio a Venezia; l’opera, composta da foto in bianco e nero, testi e mappe, ne documenta la capacità di intercettare, pedinare e non perdere di vista l’uomo nei suoi giorni in Italia. A febbraio dell’anno successivo si fa assumere come cameriera in un hotel della stessa città e fotografa il contenuto delle camere che rassetta. “Mi furono assegnate dodici camere al quarto piano,” scrive nel testo. “Mentre svolgevo le mie mansioni, esaminavo gli effetti personali degli ospiti dell’albergo e le loro vite, che rimanevano sconosciute. Venerdì 6 marzo il lavoro è terminato.” Anche qui Calle combina foto e testi; nello specifico, una foto della stanza, una composizione degli oggetti e uno scritto. Ogni testo è organizzato nello stesso modo: con la prima volta che l’artista entra nella stanza come cameriera, un’annotazione su su quale letto abbiano dormito gli ospiti e una descrizione della biancheria che hanno lasciato. Poi segue un elenco di oggetti e la trascrizione delle sue attività nella stanza. Calle non si fa problemi a sbirciare, spostare, aprire le valigie, leggere i diari, frugare negli armadi, nei cestini, a spruzzarsi i profumi che hanno lasciato in bagno, o origliare alle porte quando li sente nelle stanze.

Calle è una detective delle vite altrui, di cui mette insieme indizi perché diventino prove, perché la portino quanto più vicino alla risoluzione di un mistero. L’anno successivo poi chiede alla madre di assumere un investigatore privato che la segua e la fotografi; il risultato è La filature (in italiano: pedinamento), in cui la serie di foto sembra suggerire qualcosa di più su Calle, ma non sappiamo esattamente cosa. Le stesse vite degli ospiti dell’albergo le resteranno sempre estranee, in quello scarto di imponderabilità dell’esistenza, per cui neanche le foto possono dirci tutto, come insegnano Blow up o i gialli metafisici: ci avviciniamo alla realtà fattuale ed è proprio l’indecidibilità rispetto a quello che vediamo a impedirci di giungere a una conclusione, se credere o no alle immagini – tanto più che Calle alle immagini aggiunge il testo. Le foto non sono illustrazioni del testo, né i testi spiegazioni della foto, ma due corpi semi-estranei che creano una tensione. Non a caso gli esempi più famosi di questa tecnica narrativa sono il surrealista Breton con Nadja o Sebald.

Le foto non sono illustrazioni del testo, né i testi spiegazioni della foto, ma due corpi semi-estranei che creano una tensione.

Come Duras e poi Ernaux, Calle parla di sesso, di amanti, di relazioni: la persistenza del tema sembra indicare la sua incomprensibilità, come quando dopo un appuntamento o una rottura si ripercorrono gli elementi a disposizione nella speranza di cavarne del senso, di estrarre materiale utile a pianificare le prossime mosse. Del resto anche Ernaux – in questo caso come Calle e non viceversa – inserisce foto nel suo libro L’usage de la photo: si tratta di istantanee delle camere in cui lei e Marc Marie hanno fatto l’amore; le stanze sono fotografate sempre dopo il fatto, come scene del crimine; loro non si vedono, ma osserviamo i loro vestiti appallottolati, sfilati di corsa, abbandonati, immobili – vivi e imbalsamati. Il modo in cui queste foto sono scattate, le regole che Ernaux impone tra un’immagine e la successiva, rendono la scrittura di questo libro un processo artistico che a sua volta produce un effetto sui suoi due partecipanti. Quelle fotografie ci dicono che qualcosa è successo, che c’è stata una colluttazione tra corpi, ma non ci dicono abbastanza sulla sua natura, sul rapporto tra i due – per quello serve il testo e al testo serve la foto, per rendere reale il rapporto. Situano il rapporto, lo mantengono vivo al di là della sua data di scadenza, al di là del ritorno all’ordine: persino in uno spazio privato come quello domestico, il passaggio tra l’intensità del sesso e la quotidianità può lasciare interdetti, a domandarsi cosa è stato.

Calle non solo ha fotografato ventotto persone dormire nel suo letto, in Le dormeurs – anche quest’opera del 1979 – confondendo i confini tra pubblico e privato, ma qualche anno dopo con Douleur exquise ha raccontato, sempre nella stessa combinazione di foto e testi che danno vita a installazioni ambientali, la fine di una relazione. L’archivio della sua vita, lo stesso che Storie vere mostra, diventa anche uno strumento di catarsi; mettere in ordine la relazione, nello stesso modo in cui si fa quando la si ri-racconta a qualcuno, per attenuare il dolore. Non solo, Calle chiede alle persone quale è il giorno più doloroso della tua vita?: dire un dolore, renderlo pubblico ed evidente è anche dire che è un dolore normale.

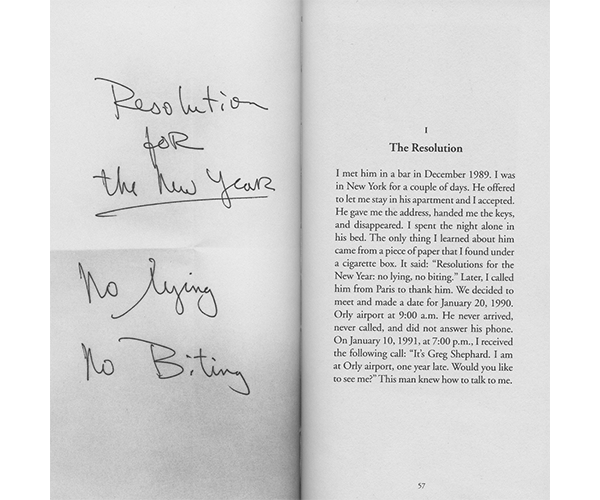

In Storie vere sono quattro le sezioni che si occupano di archiviare il dolore, nei due sensi della parola: la prima è dedicata a Il marito. “L’ho incontrato in un bar nel dicembre del 1989. Ero di passaggio a New York e lui propose di ospitarmi,” scrive. Accetta, ma lui la lascia sola nel suo appartamento, con solo un indizio, un pezzo di carta che dice “Propositi per il nuovo anno: non mentire, non mordere”. Per ringraziarlo lei lo invita a Parigi, lui arriva, ma non quando lei lo aspetta. “Sono Greg Shepard, sono a Orly, con un anno di ritardo. Mi vuole incontrare?”. Storie vere è la cronaca del loro amore, della sua fine e del processo di recupero, della gentilezza degli estranei e della crudeltà degli amanti che arrivano dopo – della vita che riparte, insomma.

Lo stesso fa con Monique e Bob, le sezioni dedicate alla morte della madre e del padre e con quella del gatto, Souris; come per il marito, queste sezioni raccontano la vita prima, la fine e quello che resta. “Una volta ho esposto al Museo di Arte Moderna di New York. Mia madre è venuta al vernissage. Quando ha scoperto le mie opere tra quelle di Hopper e Magritte, si è stupita, e senza alcuna malizia ha esclamato: ‘Li hai fregati!’”

La morte della madre era già stata raccontata in “Rachel, Monique”, esposta alla Biennale nel 2007, che includeva un video girato al capezzale della madre – Calle lo ha girato perché occuparsi della pellicola sostituiva la possibilità di occuparsi della madre, ma la rendeva anche eterna, era un diario di lutto dove lei non è, arte che poteva posarsi sul mondo senza spegnersi d’un tratto come la madre. “Entrambi i miei genitori ci hanno messo tre mesi per morire. Tre mesi, il tempo degli ultimi gesti d’amore, il tempo per essere orfana, e quello di risparmiarci il tempo che si fa eterno, quello dell’agonia della devastazione”.