L

a popolarità del selfie è legata alla fotografia istantanea. La fotografia ha sempre avuto una dimensione partecipativa. Secondo Susan Sontag, è “uno dei principali meccanismi per provare qualcosa, per dare una sembianza di partecipazione”, ma con il selfie la partecipazione cambia continuamente durante il processo di trasmissione mediante social media. Per Edgar Gómez Cruz, con l’avvento del selfie la fotografia smette di essere “un medium per raccogliere ricordi importanti” e diventa “un’interfaccia per la comunicazione visiva”. A mio avviso il selfie potrebbe essere considerato una forma di performance differita: “performance” poiché il selfie prevede la produzione di un atto o di un evento performativo, e “differita” in quanto tale evento viene nuovamente prodotto ogni volta che viene percepito e spesso anche letteralmente ri-prodotto attraverso i social media. Grazie a questa distribuzione, il selfie si propaga e accumula valore.

Come sostengono Daniel Rubinstein e Katrina Sluis, con il selfie la fotografia istantanea si trasforma “da un’attività individuale a un’attività collettiva”. Nascono quindi nuove attività associate alla fotografia legata al selfie, come la trasmissione, la codifica, la disposizione e la ricezione. E così la fotografia, precedentemente “orientata alla stampa”, diventa “un’esperienza legata agli schermi e orientata alla trasmissione”. Interessante è il fatto che, secondo Rubinstein e Sluis, “la consuetudine di apporre tag, che si traduce in milioni di immagini etichettate come ‘vacanza’, ‘festa’, ‘matrimonio’ o ‘famiglia’, contribuisce a creare un senso di identità e di unità che sovrasta le differenze e le distinzioni”.

Con il selfie la fotografia istantanea si trasforma da un’attività individuale a un’attività collettiva.

Da questo punto di vista il selfie svolge, come Wikipedia, una funzione di standardizzazione e di omologazione. Per Paul Frosh, le immagini standard usate nei selfie servono a cancellare “la peculiarità deittica, l’unicità della circostanza, favorendo l’uniformità e la ricorrenza: la sistematica ripetizione iconica di tipologie di immagini inscenate”. I selfie, quindi, non sono tanto una questione di espressione individuale quanto di comunità e di conformismo. La loro creazione dovrebbe allora essere considerata un esercizio di standardizzazione e di omogeneità. In altre parole, nonostante diano un’impressione di immediatezza, i selfie sono generalmente costruiti e curati.

Anirban Baishya, nel constatare che il sé prodotto in un selfie è diverso da quello prodotto in un autoritratto, sottolinea che il selfie richiede “una sorta di sguardo interiore esternalizzato” e che il suo “aspetto amatoriale […] diventa anche indice di realtà”. Molti selfie possono essere descritti dal punto di vista iconografico come fotografie in posa, scattate dall’alto, in cui la testa del soggetto è inclinata verso il basso mentre lo sguardo è rivolto verso l’alto, forse a dimostrazione del fatto che il selfie ruota attorno al processo performativo coinvolto nel “duro lavoro riservato alle ragazze nel contesto del capitalismo” (Gram). Spesso, dunque, i selfie documentano il rituale legato alla creazione di adolescenti.

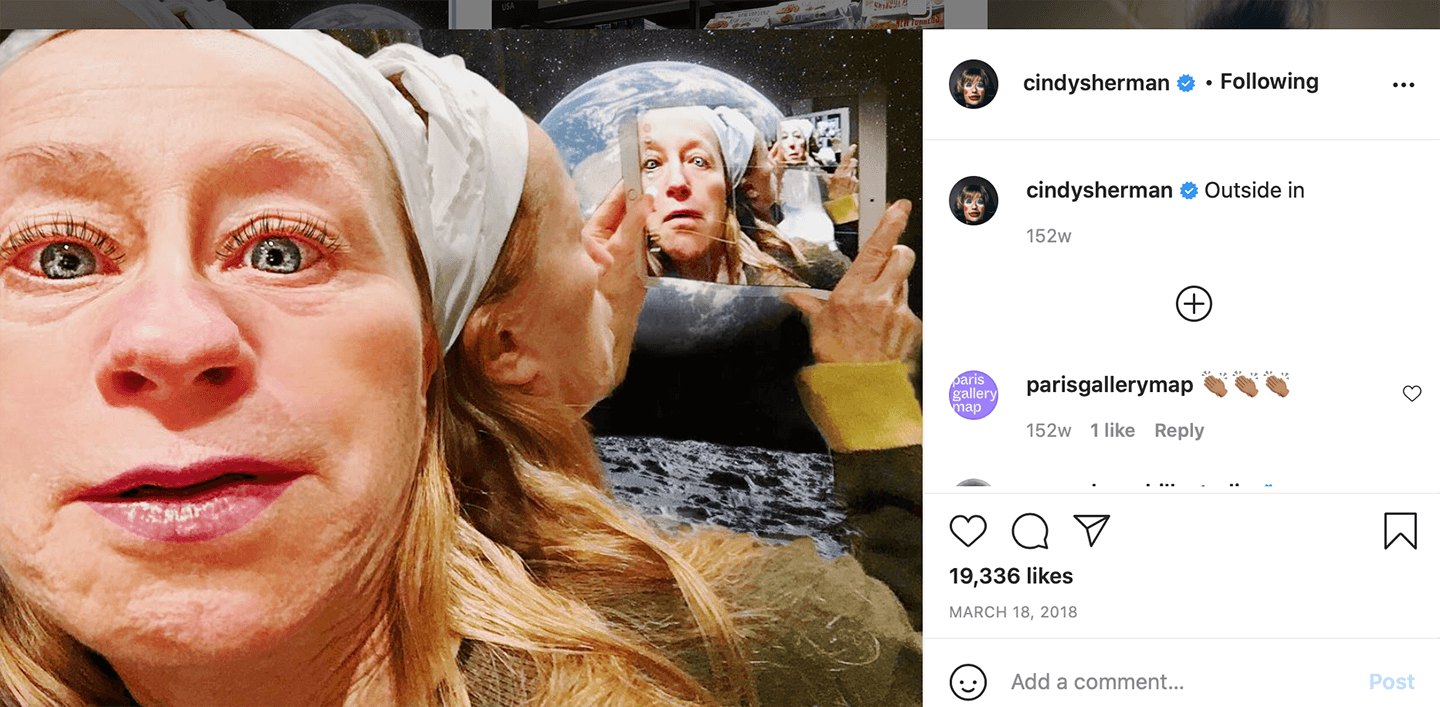

Alcuni selfie, mostrando le braccia protese che li hanno creati, colgono la dimensione performativa coinvolta nel processo creativo. La ricerca dimostra infatti che i selfie possono essere suddivisi in due categorie: quelli che mettono in primo piano il processo di documentazione, includendo specchi e/o braccia protese, oltre a oggetti specifici che assolvono la funzione di accessori di scena – come su un set, pertanto tendono a essere usati come chiaro riferimento al processo di inquadratura –, e quelli in cui i soggetti si mostrano più restii alla fotografia, coprendosi magari il volto, oppure inconsapevoli del processo stesso. La prima categoria è quella che intendo approfondire qui, occupandomi soprattutto di artisti che pongono l’accento sulle implicazioni sociopolitiche, oltre che tecnico-estetiche e perfino economiche, legate al processo di creazione e di condivisione del selfie.

L’analisi dei tag e/o degli hashtag dovrebbe essere parte integrante di qualsiasi studio riguardante queste forme di autorappresentazione.

Queste tipologie di selfie spesso orientano lo sguardo degli osservatori rendendoli partecipi della costruzione e della trasmissione del soggetto e li coinvolgono nella sua distribuzione attraverso i media. A contraddistinguerle non sono perciò soltanto le pose dei soggetti, oppure le architetture o gli scenari sullo sfondo, ma anche le loro strategie di diffusione, motivo per cui l’analisi dei tag e/o degli hashtag, come pure dei commenti ai post, dovrebbe essere parte integrante di qualsiasi studio riguardante queste forme di autorappresentazione.

Nel corso delle ricerche condotte per la sua monografia sul selfie, Ana Peraica lancia l’hashtag #whataboutyourselfie su una serie di social network, tra cui Facebook, Twitter, Google +, Instagram e YouTube, e rileva che le modalità di ripresa variano da una generazione all’altra e spesso comprendono “effetti cut-up” e “angolazioni dall’alto particolarmente accentuate”. In questo contesto, secondo Peraica, le generazioni più giovani si ritraggono “con lo sguardo rivolto alla fotocamera, mentre gli autori più anziani evitano gli autoscatti diretti, come a voler stabilire una posizione critica verso il concetto di sé”. A suo parere, rispetto agli autoritratti convenzionali i selfie comunicano un maggiore senso di immediatezza e di simultaneità, pur non riflettendo necessariamente ambienti fisici reali. Per esempio, Nobody Knows Vermeer Told Me This (2004, collezione della Coca-Cola Foundation) di Miguel Angel Gaüeca mostra una persona che legge una lettera stando in piedi accanto a una parete su cui sono appesi specchi di dimensioni diverse che ne riflettono l’immagine.

Peraica sottolinea che gli specchi sono fotomontaggi e non riflettono la scena, ma la ricreano: “Ognuna delle cornici sulla parete mostra un riflesso diverso, anzitutto inquadrando una scena”. Questo genere di selfie ricorda gli autoritratti fotografici e i videoautoritratti che sperimentano con la costruzione dell’identità, ma a differenza di quelli i selfie tendono a essere definiti, oltre che dal loro contenuto, anche da tag, hashtag o commenti che provocano o intensificano la diffusione dell’immagine a cui si accompagnano. Ciò che vediamo nell’immagine, quindi, non è solo una rappresentazione di un soggetto in un ambiente specifico, ma anche la costruzione del contesto di ricezione di questo soggetto in un altro ambiente, che spesso mette in luce il processo alla base della creazione dell’immagine stessa. Inoltre, il selfie può contenere un riferimento a un tema più ampio (“duck face”, “kissy face”, “mi annoio”, “posa da modella”, “lingua fuori” ecc.), generando così un senso di relatability che a sua volta serve ad accrescerne la diffusione. Tutto questo può contribuire ad attrarre nuove comunità che potrebbero magari ridefinire i parametri di ricezione del selfie in una gamma di contesti più ampia e possibilmente ancora più diversificata. […]

I selfie vengono prodotti perché gli altri non si limitino a guardarli ma vi prendano parte.

Si può dire che i selfie rientrino in un fenomeno più ampio, legato all’essere presenti sui social media. In genere, infatti, vengono prodotti perché gli altri non si limitino a guardarli ma vi prendano parte. Per facilitare la relatability, i selfie sono spesso stilizzati, come vignette. A questo proposito è interessante osservare l’uso del termine “presenziare” da parte di Nick Couldry (corsivo nell’originale) per indicare “un insieme di modi, potenziati dai media, in cui individui, gruppi e istituzioni mettono in circolazione informazioni su se stessi e rappresentazioni di se stessi, per il fine più generale di mantenere una presenza pubblica”. È infatti la natura relatable ed epistemica del selfie a determinarne la capacità di produrre valore nell’Internet delle cose. La dimensione stilizzata del selfie è ciò che favorisce l’identificazione e ci spinge a inserirci nell’algoritmo che ci interpreta e porta avanti il lavoro di diffusione per noi.

È importante ricordare che la costruzione della presenza attraverso il selfie avviene a livello sia individuale sia collettivo. Secondo Paul Frosh, social media come WhatsApp e Snapchat mettono in contatto gli interlocutori in maniera più diretta rispetto ai mezzi convenzionali. Riprendendo le sue parole, i social media posizionano “le immagini e le persone coinvolte nell’istante esatto dell’interazione discorsiva”, avvicinando ancora di più, rispetto all’autoritratto tradizionale, l’“adesso” in cui la fotografia viene scattata e il “dopo” in cui viene visualizzata, tanto che il “qui” di una persona e il “là” di un’altra possono essere considerati collegati eppure continuamente variabili. Questo fenomeno acquisisce una particolare importanza in relazione al fatto che, come dimostra Selfiecity, il selfie tende a cogliere il momento privato della sua creazione, e della creazione del sé, come a dire: “Guardatemi mentre vi mostro me stesso”. Di conseguenza il selfie, oltre a mostrare il soggetto nell’atto di costruire sé stesso per – o perfino come – un altro, crea anche le condizioni di relatability necessarie affinché altri decidano di investire nel soggetto. Più è vicino al presente (alla sua stessa creazione), maggiore è l’impatto del selfie.

Il selfie crea le condizioni di relatability necessarie affinché altri decidano di investire nel soggetto.

Frosh sottolinea che nell’ambito della teoria della fotografia esiste una contrapposizione tra gli studiosi che riconoscono “un dovere ontologico” verso l’”essenza” del medium, che tende a privilegiare l’immagine in sé come oggetto di analisi, e quelli che invece prendono in considerazione anche la produzione dell’immagine. A suo avviso, la contrapposizione riguarda la fotografia come “oggetto estetico” o come “pratica sociotecnica” ed è riscontrabile anche nei dibattiti sulla fotografia contemporanea che parlano di “networked image” e di fotografia algoritmica. Per Frosh il selfie riassume questo dualismo in quanto costituisce un’“immagine gestuale” da interpretare non solo in termini visivi, ma anche per la sua “socialità cinestesica”. Il selfie è dunque “mediatore” e “mediato” allo stesso tempo, e pertanto deve essere interpretato sia come medium sia come contenuto. Per queste ragioni può cogliere al meglio il modo in cui desideriamo rappresentarci nell’economia dell’esperienza, essendo allo stesso tempo una costruzione di un presente (nel tempo), una presenza (o un insieme di relazioni nello spazio e nel tempo) e una rappresentazione (un’immagine o un oggetto da diffondere) di un sé che si sposta e si espande continuamente in una moltitudine emergente e sempre mutevole, con un crescente valore sociale ed economico. Il selfie non può dunque definirsi tale se non circola sui social media (Raymond, 2021, p. 6) e se non è riconoscibile nell’Internet delle cose.

Il selfie è dunque ‘mediatore’ e ‘mediato’ allo stesso tempo, e pertanto deve essere interpretato sia come medium sia come contenuto.

I selfie formano sistemi complessi in cui la relazione tra il sé, la Rete, che spesso comprende anche lo specchio, e il dispositivo può essere meglio compresa ricorrendo al concetto di agencement, introdotto da Gilles Deleuze e Félix Guattari (1980) in Mille piani. A differenza del traducente inglese “assemblage”, il francese “agencement ”, che rimanda ai concetti di “organizzare”, “disporre”, “mettere insieme”, non si riferisce tanto a un raggruppamento o a un’unione quanto a un’organizzazione o disposizione. Il termine implica “una molteplicità” che non deve essere considerata “né una parte né un intero”, dove ciò che sta “in mezzo” agli elementi è fondamentale quanto l’assemblaggio stesso. Infatti le “proprietà emergenti”, o “proprietà di un intero derivanti dalle interazioni tra le sue parti”, sono una caratteristica che contraddistingue gli assemblaggi, poiché gli elementi di questi interi emergenti mantengono la loro autonomia, così da poter “essere separati da un intero e inseriti in un altro, stabilendo nuove interazioni”.

I selfie racchiudono un’identità contingente, in quanto ciascuno di essi è un’entità a sé stante, che rappresenta o ripresenta il soggetto come una presenza individuale. Allo stesso tempo, però, generano anche una presenza sociale grazie a tag e/o hashtag: in questo senso, rientrano in assemblaggi più ampi, formati da identità molteplici riunite in gruppi. All’interno di questi assemblaggi, ogni selfie è sia un’entità individuale sia parte di una moltitudine emergente che si manifesta in un adesso che viene continuamente – e spesso ripetutamente – rappresentato (o ripresentato) nel tempo, proprio perché il sé possa riformarsi di continuo sia come soggetto relatable sia come oggetto interpretabile. È il funzionamento di questo assemblaggio che, in ultima analisi, trasforma il sé da un prodotto creato soggettivamente a uno realizzato in serie e vissuto collettivamente. Questo sé tecnologicamente assemblato, che a più riprese viene ridotto a merce destinata all’economia dell’esperienza, all’interno dell’Internet delle cose, costituisce una nuova forma di autoritratto in cui il soggetto agisce come un assemblaggio di presenza sociale. Tale forma genera un nuovo tipo di valore, basato sulla relatability e sulla conseguente capacità di influenzare gli altri, da cui a sua volta deriva una nuova forma di capitale sociale che influenza la moltitudine e allo stesso tempo ne è influenzata.

Un estratto da Autoritratto. Storia e tecnologie dell’immagine di sé dall’antichità al selfie di Gabriella Giannachi tradotto da Elisa Dalgo (Treccani, l’editore di questa rivista, 2023).