N el dicembre 2014 Robert Wyatt annunciava senza particolare clamore la fine della propria avventura artistica in un’intervista al mensile britannico Uncut: “Direi che mi sono fermato, una parola migliore di ‘ritirato’. Una cinquantina di anni in sella non sono pochi…”, affermò nella circostanza, aggiungendo: “C’è fierezza nel dire ‘stop’, anziché spegnersi”. In occasione della nostra prima conversazione, nell’autunno del 1997, a ridosso della pubblicazione di Shleep, disco al quale avevano contribuito fra i tanti Brian Eno, Phil Manzanera, Evan Parker e Paul Weller, dopo un paio di album realizzati viceversa in assoluta solitudine, mi aveva detto: “Per me è stata una vera sorpresa durare così a lungo: non ho condotto un’esistenza molto prudente, infatti”. L’ultimo lavoro a suo nome rimarrà perciò la Comicopera in tre atti del 2007, allestita reclutando artisti in Colombia, Norvegia e Israele, dove figurava una versione di Del mondo dei CSI: indizio della liaison con la scena indipendente italiana innescata nel 1998 dal tributo collettivo A Different You targato Dischi del Mulo (con Franco Battiato, Jovanotti, Max Gazzè, Mauro Pagani, Morgan e gli stessi CSI) e proseguita nel 1999 dalla collaborazione con Cristina Donà (cantava in Goccia nell’album Nido), cantautrice invitata poi da lui nel 2001 a Londra per il festival “Meltdown”, di cui quell’anno era direttore artistico, mentre lei lo avrebbe coinvolto come “spettro amichevole” in un rifacimento di Televisione degli Afterhours destinato all’edizione “reloaded” di Hai paura del buio? datata 2014, dunque alla vigilia del commiato.

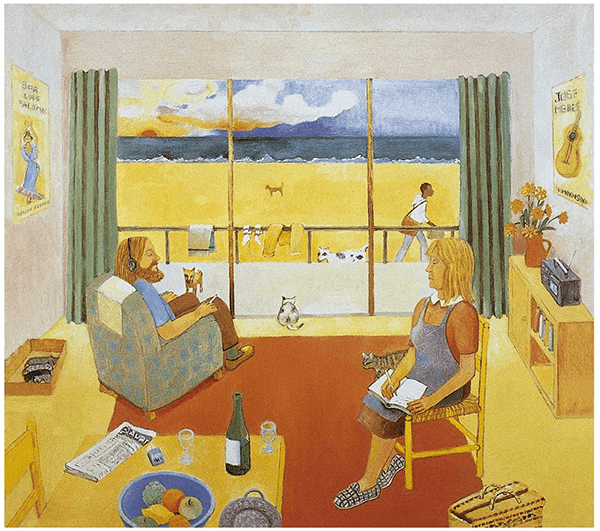

Da allora uniche deroghe alla decisione presa sono stati i cammei nei dischi di David Gilmour e Paul Weller (con il quale ha condiviso inoltre il palco nel dicembre 2016 a Brighton per un happening di sostegno a Jeremy Corbyn, appena rieletto alla guida del Labour Party nel post Brexit: a tutt’oggi sua ultima apparizione in pubblico), in What Light There Is Tells Us Nothing del sound designer Janek Schaefer (2018) e nel recente Artlessly Falling della chitarrista statunitense Mary Halvorson, pressoché contemporaneo al volume Side By Side, collezione di testi, poesie, scritti vari e dipinti firmata insieme ad Alfreda Benge, e alla ristampa in vinile della compilation del 2004 His Greatest Misses. Ad aprirne la sequenza è P.L.A., acronimo di Poor Little Alfie: brano di chiusura in Old Rottenhat del 1985 espressamente dedicato alla paziente e inseparabile compagna di una vita, a sua volta artista in proprio, illustratrice delle confezioni degli album e sovente paroliera delle canzoni del marito, in una simbiosi paragonabile a quella fra Tom Waits e Kathleen Brennan. Esemplare è l’immagine di copertina di Dondestan (1991) che li raffigura nel salotto della casa di Louth, nel Lincolnshire, dove si erano insediati a fine anni Ottanta.

Robert Wyatt nacque a Bristol il 28 gennaio 1945, il giorno dopo l’ingresso delle truppe sovietiche ad Auschwitz: la madre Honor – da cui ha preso il cognome – era giornalista della Bbc e il padre – George Ellidge – esercitava come psicologo del lavoro. Dalle unioni precedenti dei genitori acquisì la parentela con Julian Glover e Mark Ellidge, da adulti rispettivamente attore e fotografo: trascorse l’infanzia e l’adolescenza in quell’habitat bohémien avendo per colonna sonora gli ascolti jazz – stelle polari: Duke Ellington e Charlie Mingus – suggeriti dai fratellastri, mentre il babbo lo istruì all’uso del pianoforte e gli regalò un violino (da lui barattato in seguito con una tromba), facendogli conoscere Stravinskij e Bartók. Nel 1960 l’espatriato australiano Daevid Allen (futuro fondatore dei Gong in Francia) prese in affitto una delle numerose stanze della Wellington House a Lydden – fra Dover e Canterbury – in cui la famiglia si era stabilita nel 1955: l’influenza del bizzarro inquilino alimentò l’istintiva irrequietezza del giovane Robert, che a metà 1962 abbandonò gli studi (dopo aver tentato il suicidio qualche mese prima ingerendo barbiturici) e in estate si trasferì a Maiorca, ospite del poeta beat britannico Robert Graves, amico della mamma, appassionato di jazz e suo mentore in quel periodo burrascoso, che lo invogliò a suonare la batteria.

Tornato in Inghilterra, si stabilì a Londra e mise a frutto l’apprendistato svolto alle Baleari entrando nel trio di Allen, con il quale si esibì in locali di grido come il Marquee e l’ICA, dove incrociò sul palco William Burroughs. Al basso c’era Hugh Hopper, poi confluito nel 1964 insieme a lui nei Wilde Flowers: band di cui facevano parte in origine Kevin Ayers, Richard Sinclair e Brian Hopper, fratello maggiore di Hugh. Si trattava – nelle sue parole – di “un passatempo da ragazzini”, eppure quella formazione dall’organico mutevole – di cui egli divenne cantante rimpiazzando l’abdicante Ayers – fu incubatrice della cosiddetta “scena di Canterbury”, al crocevia fra jazz elettrico, rock progressivo e visioni psichedeliche: fenomeno destinato a fare epoca grazie alle imprese di Caravan e Soft Machine, gruppi germinati dalla diaspora dei “fiori di Wilde”.

Wyatt avviò la “macchina morbida” – dal titolo del romanzo di Burroughs uscito nel 1961 – in compagnia di Ayers, Allen e Mike Ratledge nel settembre 1966. Impazzava la “beatlemania”, ma i punti di riferimento dei quattro erano altri: accanto al selvatico scrittore americano stava il bislacco genio “patafisico” di Alfred Jarry. Dopo aver fatto gavetta nel sottobosco britannico ed essersi guadagnati una posizione preminente nel circuito “off” londinese, testimoniata dal rango – quasi pari a quello dei Pink Floyd – avuto nel cast del leggendario happening “14-Hour Technicolour Dream”, tenutosi il 29 aprile 1967 all’Alexandra Palace, i Soft Machine allargarono il raggio d’azione all’Europa e, nel 1968 (senza più Allen), agli Stati Uniti, dove in inverno ed estate affiancarono dal vivo gli Experience di Jimi Hendrix, realizzando fra le due tournée il primo album a New York. Perso per strada anche Ayers e reclutato come bassista Hugh Hopper, il trio – a quel punto gestito da un manager sui generis: l’artista Keith Albarn, da poco padre del futuro tuttofare Damon – iniziò il 1969 preparando il secondo long playing e a fine anno incorporò fra i titolari il sassofonista Elton Dean: indizio inequivocabile di uno slittamento stilistico verso il jazz.

Qualcosa si stava incrinando, tuttavia: lo dimostrò nel giugno 1970 Third, doppio disco in cui ciascun componente era responsabile di una suite e Wyatt si ritrovò pressoché solo a registrare la sua, Moon in June. Ne vennero fuori quasi 20 minuti di musica che suona avveniristica ancora ai giorni nostri: sorretta da un’intricata tessitura di batteria e decorata da cervellotici ghirigori di tastiere, verso metà decolla in direzione Iperuranio sullo slancio del falsetto struggente del protagonista, ispirato – per sua stessa ammissione – al canto femminile di Dionne Warwick e Betty Carter: “la voce più triste del mondo”, scrisse Ryuichi Sakamoto due decenni più tardi nella lettera con la quale lo invitava a interpretare We Love You dei Rolling Stones nell’album Beauty. Su lunghezze d’onda analoghe era sintonizzato The End of an Ear, il debutto da solista edito mezzo secolo fa: “Realizzarlo fu molto istruttivo, per la prima volta ero in studio e usavo i nastri magnetici come una tela su cui dipingere”, raccontò nel 1997 a un cronista di The Wire, dichiarando nella medesima intervista di sentirsi più affine a Chagall e a Picasso che a qualsiasi musicista. La sua sensibilità divergeva in modo sempre più marcato da quella degli altri “macchinisti”: nel febbraio 1971 partecipò svogliatamente alla preparazione di Fourth senza contribuire al lavoro di composizione e in agosto fu estromesso malamente dal gruppo, ma nel giro di qualche settimana già ne aveva organizzato uno suo, intestato maliziosamente Matching Mole, omofono al francese machine molle, e artefice nel 1972 di due long playing, il secondo intitolato con vezzo maoista Little Red Record.

Al varco lo aspettava però uno scontro frontale con il destino, che avvenne venerdì primo giugno 1973, durante una doppia festa di compleanno per Gilli Smyth (poeta e cantante dei Gong) e Lady June (Campbell Cramer, pittrice e musicista) organizzata in un palazzo nel quartiere londinese di Maida Vale. Al culmine di un party piuttosto esuberante, in preda all’ebbrezza (da qualche anno abusava di alcol ed era compagno di sbronze di Keith Moon degli Who: “dipsomane”, direbbe lui, tale fino al 2007), precipitò da una finestra del quarto piano: ebbe salva la vita ma la frattura della dodicesima vertebra lo rese paralizzato agli arti inferiori, condannandolo – ventottenne – all’ergastolo su una sedia a rotelle. Il 4 novembre al Rainbow di Londra si tenne un doppio show con Pink Floyd e Soft Machine per raccogliere fondi e dargli sostegno: manifestazione di solidarietà che si aggiungeva a quelle di due amiche di Alfie, la modella Jean Shrimpton, icona della Swinging London, e l’attrice Julie Christie, protagonista accanto a Donald Sutherland del film di Nicolas Roeg Don’t Look Now, da noi A Venezia… Un dicembre rosso shocking, uscito a ottobre. Tra gennaio e febbraio le riprese erano state ultimate in laguna e Wyatt aveva seguito Alfie – assistente al montaggio – soggiornando in un appartamento alla Giudecca, dove cominciò a dare forma al secondo album in proprio.

Rock Bottom fu elaborato – i testi particolarmente – sul letto d’ospedale e registrato tra febbraio e maggio, uscendo per l’etichetta Virgin di Richard Branson il 26 luglio 1974, giorno del matrimonio con Alfie, incontrata due anni prima a margine di un concerto dei Matching Mole. Era un capolavoro di tragica bellezza e sobria malinconia, aperto e simboleggiato da Sea Song: ineguagliabile canzone d’amore e presagio della musica totale cui nel tempo avrebbe dato corpo. Alla lavorazione avevano partecipato Mike Oldfield (appena miracolato da Tubular Bells) e Fred Frith (chitarrista degli Henry Cow), mentre Nick Mason si era occupato della produzione, esperienza replicata nel singolo che a inizio autunno lo portò in hit parade, con relativa apparizione in sedia a rotelle a “Top of the Pops”: la versione del classico Sixties I’m a Believer, composto da Neil Diamond per i Monkees, dove suona il futuro chitarrista dei Police Andy Summers. Frattanto l’8 settembre si era esibito al Theatre Royal Drury Lane attorniato dalla solita cerchia di amici nell’unico appuntamento da protagonista dell’intera carriera dopo l’incidente, impresso ufficialmente su disco nel 2005. In un certo senso, la stazza artistica di Robert Wyatt è definita implicitamente dallo status dei complici avuti strada facendo: Mason e Gilmour, ossia metà Pink Floyd, accanto ai citati Frith e Weller, ma soprattutto Brian Eno, che aveva fatto capolino nel secondo Matching Mole (prodotto da Robert Fripp) e comparve quindi in Ruth Is Stranger Than Richard, successore di Rock Bottom, edito nel 1975. Un’affiliazione reciproca: ricordiamo gli interventi di Wyatt al piano in due movimenti di Music for Airports (1977), dopo la partecipazione a Taking Tiger Mountain (1974), arrivando fino a Everything That Happens Will Happen Today della pregiata ditta Eno & Byrne (2008). “Mi è sempre piaciuto fare cose con Brian: siamo diversissimi e quello che creiamo insieme è molto differente da ciò che ciascuno produce individualmente”, ha ammesso nel 2007, intervistato da Uncut.

Una sgradevole vertenza contrattuale con Virgin lo bloccò discograficamente sino al 1980, quando l’ostacolo venne aggirato grazie all’indipendente Rough Trade, che gli commissionò una serie di cover su 45 giri inaugurata da Arauco di Violeta Parra e proseguita con un’elegiaca reinterpretazione di At Last I’m Free degli Chic: materiale condensato infine nell’antologia Nothing Can Stop Us (1982), alla cui riedizione del 1983 fu aggiunta Shipbuilding, epica composizione di Elvis Costello sul conflitto delle Falklands, precedendo l’Ep Work in Progress del 1984 (con rivisitazioni di Biko di Peter Gabriel e Te Recuerdo Amanda di Victor Jara). La crescente impronta politica del repertorio è simboleggiata dal testo di The Age of Self, brano incluso in Old Rottenhat, prima raccolta di canzoni originali dopo un decennio: “Dicono che la classe operaia è morta, adesso siamo tutti consumatori /Dicono che siamo progrediti, ora siamo tutti semplici persone/Ci sono persone che se la cavano ‘tremendamente bene’ e altre in naftalina/Ma chi se ne frega delle seconde, questa è l’epoca del sé”. Era una dichiarazione di vicinanza alla lotta dei minatori inglesi, cui nel tempo si sovrappose il sostegno alle cause internazionaliste: dalla battaglia contro l’apartheid a quella per i diritti dei palestinesi.

Nel 1979 Wyatt si era iscritto al Communist Party of Great Britain, del quale rimase membro fino allo scioglimento, nel 1991. La dissoluzione del partito non gli fece cambiare opinione: “Mi sento ancora comunista perché mi sembra l’unica via per rendere migliore il mondo, nonostante tutto: l’unica risposta al totalitarismo capitalistico”, mi spiegò nel corso della nostra seconda conversazione. Era il 2003 e stava promuovendo Cuckooland, album che sarebbe uscito in ottobre: aveva ormai un’aria da vecchio saggio, essendo del resto due volte padre (lo era diventato insieme alla prima moglie Pam Howard durante i vent’anni) e nonno di altrettanti nipotini, divenuti poi quattro. Lo interpellai così sul succedersi delle età. Rispose: “È giusto che ogni generazione nuova cresca ignara del passato, i giovani hanno delle cose da fare senza doverci pensare su: sesso, lavoro, cibo… Portassero sulle spalle il fardello della storia, non ci riuscirebbero. Perciò è necessaria un po’ di amnesia. Con il passare degli anni mi sono rassegnato all’idea che non puoi insegnare le cose: le persone devono sperimentarle sulla propria pelle. Tutto ciò che puoi fare è essere testimone del tuo tempo e trovare consolazione in chi ha una sensibilità simile alla tua”.

I sei anni intercorsi fra i due incontri erano stati segnati da eventi rilevanti: l’11 settembre, la seconda guerra in Iraq, il boom di internet… Sembrava perplesso: “Non sono cambiamenti veri e propri, è l’evoluzione nella continuità di quello che io chiamo l’Impero Anglofono, che ha cominciato a esercitare il proprio potere durante il Ventesimo secolo, mutuando da quello precedente l’idea del dominio imperiale, e adesso è molto più forte che in passato: un vero totalitarismo su scala planetaria. E provo vergogna a essere cittadino di una delle nazioni che lo incarnano. Anche se non posso far finta di niente, evitando di pormi il problema di chi mi rappresenta nel mondo, personalmente rifiuto l’idea dell’identità nazionale. Per me una nazione non è altro che un luogo geografico creato per convenienze amministrative, un modo pratico per risolvere questioni come la distribuzione dell’acqua o dell’energia elettrica. Ma ciò non ha alcun significato metafisico: il nazionalismo è una religione come un’altra”. Sul Regno Unito già si era espresso la volta prima, in piena euforia da “Cool Britannia”, fra Tony Blair fresco di elezione e l’apoteosi del Britpop: “Vorrei vedere un’Inghilterra aperta alle altre culture, ecco una cosa che mi farebbe più effetto di questa spavalderia anglofila”. E il nostro Vecchio Continente, invece? In Cuckooland compariva un episodio intitolato Old Europe… “Vale il ragionamento fatto a proposito del ‘sentirsi inglese’: la costruzione di un’identità europea non può essere fatta a tavolino, per ragioni amministrative. Difendo però il concetto di Europa come luogo capace di accogliere nuove idee”.

In entrambe le occasioni parlammo di musica, ovviamente. Nel 1997, riferendosi allo scenario circostante, mi confessò: “Lo conosco poco, siccome non ascolto più la radio e in televisione seguo soltanto le commedie e i programmi scientifici. Però mi è capitato di ascoltare qualcosa e ci sono artisti che mi piacciono: Björk è un gran personaggio, ad esempio, e apprezzo l’attitudine che ha”. Non a caso avrebbe collaborato con lei nel 2004 duettando in Submarine, un brano dell’album Medúlla, mentre in Oceania (presentato in anteprima durante la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Atene) fu impiegato il Wyattron, sorta di campionatore basato sui suoi accordi vocali. Altro neologismo che lo riguarda è wyatting, coniato dall’insegnante d’inglese Carl Neville per descrivere il sabotaggio di un venerdì sera al pub con le canzoni di Dondestan e certificato nel 2006 dal Guardian: “È quando i jukebox danno di matto”, alludendo a quelli alimentati da mp3. “Lo trovo davvero divertente e anzi sono molto onorato di essere diventato un verbo”, commentò all’epoca l’interessato.

In realtà si tratta della conseguenza di un equivoco interpretativo: in Robert Wyatt scorre infatti una vena autenticamente pop, ancorché di strana specie, tipo filastrocche folk in ambiente jazz. A conferma di ciò vale quanto mi disse nel 2003 sull’ispirazione che lo guidava: “Ho cercato sempre d’incorporare nella mia musica ciò che ho imparato ascoltandone altre. Le mie radici di compositore affondano nella musica popolare e nelle canzonette: credo ancora nella forza che hanno e mi piace ricordare l’emozione che suscitavano in me da ragazzo. La musica pop adesso non è più roba per me, non riesce a coinvolgermi: me la facessi piacere, sarei un pedofilo culturale. Ma difendo l’idea di pop music da chi l’attacca dicendo che è spazzatura. So che effetto fanno le canzonette: la loro semplicità, qualcosa che tutti possono canticchiare divertendosi. Guarda questo giardino: ci sono le piante secolari, grandi e solide come i compositori importanti, e là ecco i fiori, che durano lo spazio di un mese, sono effimeri, e domani ce ne saranno altri al posto loro, ma sono altrettanto belli e hanno pari dignità. Ci fossero solo gli alberi, il mondo sarebbe più povero. E così è per le canzonette”.

A quel punto lo interrogai sul suo approccio all’attività musicale. “Devo inventare continuamente un modo di essere. Per ragioni pratiche: stare su una sedia a rotelle significa condurre un’esistenza diversa da quella della maggioranza delle altre persone e fare il paraplegico itinerante richiederebbe una quantità di quattrini che non ho. Ma anche per come sono: negli anni Sessanta non ce la facevo a guidare un gruppo, né a sopportare di essere in gruppi guidati da altri. Ero insofferente al controllo altrui, ma nello stesso tempo non avevo la forza necessaria per esercitarlo. L’unico modo era perciò affrontare un progetto alla volta con le persone che mi sembravano adatte a seconda dei casi. Non ho mai pensato alla musica come al lavoro di una troupe che gira il mondo con il suo spettacolo, mi sono sempre immaginato piuttosto come un regista cinematografico: una specie di film-maker. O meglio, diciamo che il momento in cui mixo un disco è come la fase di montaggio di una pellicola. Un film che mi ha influenzato tantissimo è Ombre: John Cassavetes lo ha costruito come fosse una jam session di jazz, aveva un tema sul quale gli attori improvvisavano e solo alla fine, in fase di montaggio, lo ha organizzato in chiave drammaturgica. È quello il bello dell’improvvisazione: il senso si ricava alla fine, non viene imposto all’inizio”. Avendolo di fronte e captandone lo sguardo vivace, curioso e impertinente, capii che all’immobilità fisica corrispondeva un invidiabile dinamismo intellettuale. Così mi feci coraggio e gli chiesi dell’incidente: “Rifaresti tutto, eccessi inclusi?”. Disse: “No, ma non per la ragione che potresti pensare. Non lo rifarei perché è seccante quando qualcuno ha una crisi simile in pubblico e imbarazza chiunque. Era una festa fantastica e di colpo, quando caddi ubriaco dal quarto piano, la festa finì. Ho un senso di colpa per ciò che accadde. Ma sono le cose che fanno i ragazzi: richiamare l’attenzione su di sé in maniera drammatica. La giovinezza è fatta di quello, nel mio caso gli eccessi erano un modo per semplificare la ricerca di me stesso, per trovare la mia strada e mettere a fuoco la mia identità artistica. Dunque non cambierei le circostanze: mi limiterei a rompermi la schiena con maggiore discrezione”.