C he scrivere di musica oggi sia complicato, lo sanno pure i sassi: in Italia in particolare, dove la faccenda è spesso roba di nepotismi, di redattori il cui egocentrismo supera quello degli artisti, di investimenti che non si sa se mai ritorneranno indietro, scommessi su riviste online o cartacee la cui sopravvivenza è sempre una roulette russa. Ecco, soprattutto le cartacee si ritrovano in una posizione particolarissima: come panda in uno zoo sono quasi in uno stato di “protezione speciale”. Una volta invece indicavano la via di radicali e popolari cambiamenti di costume, di idee, di look, attraverso il narrare di musica e di prodotti annessi: una storia di passione che Maurizio Inchingoli mette nero su bianco nel suo libro Musica di carta uscito per Arcana. Maurizio collabora con Il Giornale della Musica e ha scritto per il web-magazine The New Noise e per Blow Up, Alias – Il Manifesto, Sentireascoltare e la rivista di cinema Rifrazioni – dal cinema all’oltre: insomma il suo è un raccogliere la storia delle principali riviste di settore, con l’occhio di chi ci ha vissuto dentro. Ed è senza dubbio un libro che mancava, scritto con una leggerezza e un’umiltà rara al giorno d’oggi.

Maurizio Inchingoli: L’idea nasce da un paio di articoli che pubblicai per The New Noise nel 2016, il primo dedicato alle riviste cartacee, il secondo ai siti web, naturalmente scelti in base al mio gusto e ai lettori-tipo di quel sito. A suo modo, Musica di carta è certamente un libro di genere, anche di nicchia, che va a scandagliare, per quanto mi è stato possibile, in un mondo che secondo me è sempre stato visto e/o percepito come mitologico o sfigato a seconda dei punti di vista. Il target dei potenziali lettori è certamente riconducibile a tutti coloro che hanno letto le riviste o lo fanno ancora, anche a quelli che ci hanno scritto in quei giornali da me citati, e sono tanti, potenzialmente parlando. Sentivo il bisogno di raccontare questo tipo di storie, insomma…

Tra un problema e l’altro, alternati a ripensamenti e riscritture, per terminarlo ci ho messo circa cinque anni, ho iniziato a scriverlo a inizio 2017. Non sai quante volte l’ho dovuto modificare e aggiornare. In realtà, la struttura del libro è piuttosto semplice e mi è stata chiara nella mente sin dall’inizio: parte introduttiva, schede delle riviste prese in esame, interviste ai protagonisti, il tutto diviso per decenni, dai Sessanta in poi. A corredo ho poi aggiunto alcuni brevi sotto-capitoli, uno legato alla (poca) presenza femminile nelle riviste e uno legato al ruolo di quella figura particolare che risponde al nome di Piero Scaruffi; chi leggerà, capirà meglio.

Quando ho iniziato ad avere in mano una parte del libro, nella primavera del 2018 ho contattato Frazzi, e mi ha subito confessato che anche lui aveva in mente di pubblicare un libro simile da anni, ma per vari motivi non era mai riuscito a portarlo a termine. L’ho poi incontrato di persona a casa sua, abbiamo parlato, ho registrato una lunga intervista e poi lui ha deciso di portare a termine quel progetto in forma di bignami per Rumore, Edicola rock – Riviste musicali italiane, uscito nel gennaio del 2021. Io nel frattempo sono andato avanti per la mia strada, anzi, l’uscita del suo libriccino (che ho letto e apprezzato) mi ha motivato ancora di più a terminare il mio progetto e infatti, dopo un paio di ammiccamenti non andati in porto con un paio di case editrici, sempre di settore, su suggerimento del direttore di SentireAscoltare (col quale avevo paventato l’ipotesi di pubblicarlo a puntate) ho contattato Arcana e nel giro di poche settimane ho firmato il contratto. Secondo me era arrivato il momento di provare a fare un’operazione del genere.

Sai, io credo che tanti di noi, compreso me e te che abbiamo più o meno la stessa età, abbiamo letto quel tipo di riviste soprattutto per i contenuti che sicuramente cercavamo. Le firme probabilmente sono arrivate dopo. Per quanto mi riguarda sono diventate sempre più importanti col passare del tempo e delle letture, perché iniziavi a fidarti dei loro giudizi, anche se devo ammettere che non è che pendevo sempre dalle loro labbra, un esempio per tutti: Christian Zingales di Blow Up. Se per me leggere i suoi articoli su Prince, Drexciya, Lucio Battisti, Tricky, Jeff Mills, eccetera è stato addirittura fondamentale, poi non è che mi bevevo tutte le sue robe sulla house e la techno che magari alle mie orecchie suonavano tutte uguali. Idem per altre firme importanti come Federico Guglielmi del Mucchio Selvaggio col suo libro Punk e Hardcore (Giunti Editore) o Andrea Prevignano di Rumore. Grazie a lui, ma anche a Fabio Polvani di Blow Up o al reportage di Rossano Lo Mele su Chicago e il post rock, ho scoperto e apprezzato il noise americano della Amphetamine Reptile, i Melvins, ma anche Slint, The Jesus Lizard, Kepone e via elencando. Il mio intento è stato quello di dare voce a chi i giornali li faceva, a chi ci scriveva magari tra un lavoro e l’altro, a chi ci ha speso venti/trenta/quarant’anni della propria vita vedendo spessissimo poche lire, ma ha vissuto come una missione tutto ciò. In fondo erano dei piccoli eroi per me. Inoltre, mi auguro non si percepisca troppo l’effetto “prima era meglio, etc.”, perché la mia intenzione non era quella di fare della banale nostalgia, è un aspetto della questione che non mi interessa.

Chiaramente per noi che abbiamo vissuto questo passaggio storico resta piacevole e quasi vitale sfogliare una rivista, studiarla nei minimi dettagli, nei tempi migliori (o peggiori a seconda dei punti di vista) mi leggevo pure le pubblicità. Alcune delle riviste citate erano fatte da veri e propri talenti, come Mario Convertino che ideava grafiche e copertine stupende per Gong o Giacomo Spazio per Rumore. Tante altre invece non lo avevano un grafico, e si vedeva… veramente uscivano preparate alla bell’è meglio, anche se alla fine pure quelle esprimevano spesso un’urgenza a loro modo stilistica e contenutistica figlia di un pauperismo che si lasciava comunque far notare negli scaffali delle edicole, non lo dimentichiamo. Se penso a quella che frequentavo io, non me le scordo mica certe copertine dei giornali metal (quasi un mondo a parte) o di Aelle e Superfly, per fare altri esempi di riviste di settore, in questi casi l’hip hop; quelle erano avanti anni luce a livello grafico, e infatti se le sfogli ancora oggi, resti scioccato dalla loro bellezza e dalla qualità stessa della carta utilizzata.

Guarda, te lo dico subito: non credo che l’equazione “musicista = critico musicale” sia tipo una legge. Io stesso, ma come me tanti altri, non so suonare nulla. Detto questo, è logico che se conosci gli strumenti, magari puoi descrivere meglio certi passaggi di un disco o fare domande più specifiche al musicista di turno, ma credo restino importanti soprattutto alcuni fattori: saper scrivere in un italiano decente e studiare almeno un po’ la materia, ascoltare per bene i dischi, raccontarli per quelli che sono effettivamente ma senza farti prendere troppo da pregiudizi di sorta. Esempi come Blast! sono emblematici a riguardo. Certo, ci scrivevano, tra gli altri, Paolo Piccini dei Growing Concern, Paolo Petralia (che ho intervistato) dei Colonna Infame Skinhead. Così come su Rumore ci sono i fratelli Lo Mele dei Perturbazione, su Rockerilla ci scriveva persino Maurizio Bianchi, o su Blow Up proprio Valerio Mattioli o Diego Palazzo. Lo stesso Vittore Baroni, oltre che giornalista e agitatore culturale era ed è ancora legato a realtà musicali come Le Forbici di Manitù, Lieutenant Murnau e Luther Blissett, ma queste avventure non gli hanno certamente impedito di scrivere, e bene, di musica di altre persone.

La verità sta sempre nel mezzo, certo, anche e soprattutto nel mezzo (letterale) che ti permette realmente di sopravvivere. E infatti, come accennavo prima, quanti di noi per campare nella vita fanno altri lavori? La maggior parte, me compreso. Scrivere di musica è (e deve essere) in primis una passione, altrimenti non avrebbe senso continuare a farlo, e lo dimostrano le numerose testimonianze raccolte in Musica di Carta. Allo stesso tempo non è possibile per tutti continuare a fare questo mestiere con la stessa voglia che ti viene all’inizio. Poi ti scontri con tante difficoltà, il tempo che è sempre poco, gli ego di qualche collaboratore, compresi quelli di certi musicisti, tanto che poi ti chiedi che senso abbia continuare a farlo. Per me ad esempio è stato così, infatti ora scrivo tipo due articoli all’anno. Ricordo che tra il 2013-14 e fino al 2017 circa, scrivevo non meno di cinquanta-settanta tra articoli e recensioni all’anno. Vado a memoria, nel 2015 superai abbondantemente le cento recensioni. Se ci penso ora, mi viene il mal di testa all’istante! E poi non dimentichiamo un particolare non da poco: molti dei critici musicali non arrivavano neanche a diventare giornalisti pubblicisti, perché le possibilità di campare con questo lavoro erano e restano riservate a pochissimi, mi vengono in mente giusto Mario Luzzatto Fegiz del Corriere della Sera, Marinella Venegoni de La Stampa, Gino Castaldo ed Ernesto Assante de La Repubblica.

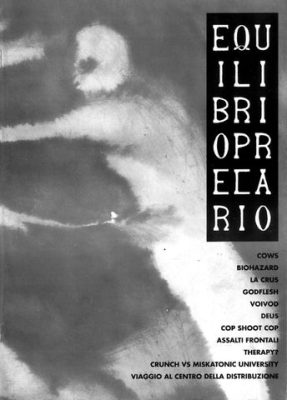

Personalmente sono molto legato alle prime annate di Rumore e ai primi dieci anni di Blow Up, per me realmente formativi. Siccome però le riviste non mi sono mai bastate, sono sempre andato alla ricerca anche delle fanzine, quelle fatte meglio secondo me, un paio esempio tra i tanti, tutti virtuosi: Equilibrio Precario, una piccola bibbia delle musiche alternative, e Solar Ipse. Ce ne sono tante altre, chiaro, infatti andrebbe pubblicata anche una bella storia delle fanzine, ma chi c’ha la testa per farlo a una certa maniera? Mmmm… Anche perché pubblicazioni del genere devono tenere conto di tutta una serie di fattori come trovare le copie originali, soprattutto delle storie di chi le faceva e del fatto che non è scontato vogliano ancora parlarne.

Diciamo che delle riviste mi sono sfuggite. Pianeta e Mattissimo le conoscevo solo di nome, fanno entrambe parte di un mondo che quasi non esiste più, io stesso mentre scrivevo il libro, scoprivo tante realtà di cui sapevo poco o nulla e non a caso in Musica di Carta non sono riuscito a inserirle tutte. È normale però, questo libro non è un’enciclopedia e non vuole esserlo. Io parto da un ricordo, da un’immagine che ho ancora nella mente, quella dell’edicola del mio paese con alcuni giornali in bella vista gestita da una coppia di signori parecchio burberi ai quali rompevo le scatole un giorno sì e l’altro pure.

Quel tipo di iniziative ci dimostrano che comunque c’era una forte eterogeneità nelle proposte musicali prese in esame. A seconda dei punti di vista, questo poteva essere un valore aggiunto oppure no, nei Novanta in particolare assistiamo alla nascita di riviste più di settore, come Blast!, Dynamo! e Blow Up, solo per fare gli esempi a me più cari. Se penso ai nomi che fai, mi viene in mente la storia di Ciao 2001, tipico settimanale-contenitore dove in effetti ci potevi trovare sia i Pooh che Sun Ra, Alan Sorrenti e l’Art Ensemble of Chicago. Ricordo che su un numero di Popster, in pratica il papà di Rockstar, ho trovato una breve ma molto bella intervista a Mauro Pelosi. Direi che i magazine online e le webzine hanno semplicemente continuato su questo percorso a zig zag, che appunto non nasce nei primi Duemila ma che è sempre stato praticato in fondo, nel bene e nel male sia chiaro. L’importante è sempre come lo usi il mezzo e non il mezzo in sé. Tanto, per dire, pochi soldi c’erano prima e pochi ce ne sono tutt’ora, perciò l’ampia libertà di scegliere cosa pubblicare veniva naturale e viene praticata ancora oggi.

È indubbio che la cultura musicale anglosassone abbia influenzato pesantemente tante riviste italiane, lo accenno nelle prime pagine del libro. Col tempo le cose sono cambiate relativamente, ora un po’ dappertutto si parla senza paletti di musiche del mondo, le tante migrazioni hanno permesso di scoprire forme pop provenienti da ogni angolo del globo, dal noise dei neozelandesi Dead C al pop contaminato della boliviana Elysia Crampton e della venezuelana Arca, passando per l’Islanda di Bjork o, che ne so, il Mali, da dove provengono i Tinariwen. Le riviste italiane hanno sempre seguito i trend provenienti dall’estero, paradossalmente è successo anche col fenomeno che tu conosci bene dell’Italian Occult Psychedelia. Mi colpì molto anni fa una recensione di The Wire su un disco dei Father Murphy che venivano in qualche modo accostati ai Goblin. Ci rimasi un po’ male perché io il gruppo di Simonetti & co. non ce lo sentivo proprio nel duo trevigiano, ma tutto faceva gioco, compreso l’aver scoperto, per me letteralmente, le musiche di Daniela Casa ed Egisto Macchi. Se però poi penso al fatto che tante di queste musiche io e tanti altri le conoscevamo già inconsciamente, perché magari le ascoltavamo nei documentari prodotti dalla RAI negli anni Settanta/Ottanta, allora ti viene da dire come succede in una celebre scena di Fantozzi: ma allora m’avete preso per il culo! Voglio dire… c’era davvero bisogno che gli inglesi ci raccontassero che cosa erano le musiche di Piero Umiliani e Riz Ortolani? Evidentemente sì… Allo stesso tempo mi rendo conto che la mia può essere letta come una considerazione campanilista e alla fine dico: ok, chissenefrega! Ascoltiamo i dischi e basta.

La spinta a criticare la critica, come dici tu, è molto aumentata grazie ai social, non lo dimentichiamo mai. Ci si criticava e si spettegolava anche prima, ovvio, di questo ne sono certo e basta leggere certe dichiarazioni anche incluse nel libro per capirlo bene. Il giornalismo musicale italiano io l’ho sempre visto come piuttosto agreste e in fondo bonario, e non sono mancate neanche firme un poco presuntuose. Tra l’altro la massa vedeva e vede tuttora questo fenomeno come qualcosa di spesso autoreferenziale e poco più. Non ci dimentichiamo che stiamo parlando di una nicchia, di un settore ben preciso, spesso popolato da persone che tecnicamente non sono, come già accennavo, neanche giornalisti tout court, io per primo non lo sono e non lo sarò mai. Qualche anno fa provai a diventare pubblicista presso una testata locale, ma collaboravo con persone talmente poco preparate e provinciali che mi passò subito la voglia. Col passare degli anni, ho cercato in tutti i modi di essere il meno coinvolto possibile in tante opinioni, ma mi rendo conto che mettere in pratica un comportamento simile ai tempi dei social è una causa persa. E aggiungo: magari ci fossero più stroncature (sempre argomentate però, odio gli sproloqui e i travasi di bile in forma di scritto), sono molto più utili di quello che sembra. Di contro, non amo molto pure quel tipo di articoli che presentano il disco nuovo dell’artista di turno come qualcosa “da non perdere”, insomma si capisce benissimo dove vogliono subito andare a parare, sono articoli promozionali e stop. Tu giustamente mi potrai dire: tutto è promozione, è vero, ma per quella che è la mia piccola “etica”, per me una recensione deve essere fatta a una certa maniera e un’intervista deve risultare interessante, ed intervistatore e intervistato non devono necessariamente andare d’accordo su tutto. Anzi, se ci diciamo cose diverse poi scatta la scintilla e la cosa si fa decisamente più intrigante. Non stiamo mica a parlare di impianti dentali o pesca subacquea, no? stiamo sempre discettando di iniziative di stampo più o meno artistico, che diamine!

Riviste come Fare Musica e Chitarre si rivolgevano a un target ben preciso: di solito persone che volevano imparare a suonare uno strumento o musicisti naturalmente. Oggi suonare uno strumento è sempre possibile, ovvio, ma come sai bene ci sono a disposizione programmi e strumenti che ti permettono di bypassare quegli standard produttivi, perciò quel tipo di riviste non hanno più motivo di esistere, o quasi. Faccio presente che su Fare Musica erano presenti ottime firme, non a caso ho inserito una recensione molto bella di “Ambient 4 – On Land” di Brian Eno scritta da Teresa De Santis. Erano altri tempi, c’era qualche soldino in più e mensili come quello potevano tranquillamente usufruire di finanziamenti pubblicitari di settore consistenti. Ad esempio in un numero c’era una doppia pagina di copertina con una bella Fender Stratocaster in evidenza. Chissà quanto avranno pagato quello spazio pubblicitario, me lo sono sempre chiesto…

L’idea comune è vaga e non potrebbe essere altrimenti, sono tempi troppo “veloci” questi e provare a gestirli al meglio è un po’ come raccogliere l’acqua del mare con le mani. Come a un certo punto fa capire Scaruffi: predire il futuro non è mai una buona idea. Perciò questo fatalismo è anche una logica conseguenza di ciò che stiamo vivendo e di come lo abbiamo vissuto in passato.

Lo vedo sempre più “targettizzato”, sempre più rivolto a piccoli gruppi di persone, perciò non lo vedo tanto popolare come poteva essere tra i Settanta e i Novanta, ad esempio, e non mi pare di avere detto chissà quale novità. Le iniziative digitali naturalmente continueranno, quelle cartacee credo saranno sempre meno.

È difficile rispondere a questa domanda, credo dovremmo chiederlo a loro. Come accenno nel libro, se in passato lo sport e tanta cultura, musicale, cinematografica, libraria, era appannaggio degli uomini, il costume e la moda erano invece affidati alle donne. Questo ragionando un po’ con l’accetta sulla questione, che resta spinosa e niente affatto facile da analizzare. Personalmente, avrei voluto affrontare con più coraggio e con più voci in proposito, quella parte del libro, ma forse mi sono posto male e alcune delle persone che ho provato a coinvolgere poi non hanno voluto partecipare al dibattito. Ci può stare… secondo il mio modesto parere, c’è ancora un “problema” di minore presenza femminile nelle riviste, che sul web si nota meno, ma io ricordo di essere cresciuto con tante firme femminili importanti, che leggevo con grande interesse. Forse farne una sola questione di genere sessuale è un pure un poco riduttivo.

Io sono un “conservatore”, non butterei nulla e infatti, dato che avevo con me tante riviste, poi le ho utilizzate per il libro. Non saprei sinceramente…, mi dispiace che si buttino i giornali nell’immondizia, se uno vuole può sempre provare a donarli a qualche Biblioteca, Archivio o Fondazione, proprio perché sono espressione di un linguaggio unico, peculiare. Le webzine invece possono letteralmente sparire dal web da un momento all’altro; a me è capitato di non poter più rileggere certe mie vecchie recensioni, all’inizio mi è un po’ dispiaciuto, ma siccome alcune erano piuttosto illeggibili, ho pensato che a volte è meglio sparire del tutto che lasciare brutte tracce di sé.

L’informazione, che sia digitale, cartacea o fatta solo a voce, è volatile per antonomasia, dipende da come viene veicolata, perciò alla fine conta la tecnologia. Dicevamo che le riviste si possono mandare al macero, i siti possono essere chiusi e la voce è aleatoria per eccellenza. Sono appunto lati dello stesso prisma. Il vero punto cruciale è l’informazione stessa, che deve arrivare a destinazione, ad esempio io trovo molto efficace utilizzare Telegram sul mio smartphone. La cosa più saggia e vitale resta quella di poter inviare segnali culturali interessanti, poi come si fa è un problema relativo che si risolve a seconda del periodo storico nel quale si vive. Pure un piccione viaggiatore è stato un mezzo efficace per comunicare l’inizio di una Rivoluzione, la nascita di un bambino o una Guerra, per dire, no?

Questo aspetto non è certamente secondario. Tante aziende private, compresi gli stessi Enti dello Stato, fanno corsi di formazione ai loro dipendenti per la dematerializzazione dei documenti. Tutti noi inviamo mail, paghiamo le bollette tramite App e siti Internet. Credo si vada verso un generale risparmio della carta, perciò il percorso è stato intrapreso, tant’è vero che per le giovani generazioni è normale fare tutto tramite telefono. Il tempo di sparire per la mia generazione e la procedura potrà dirsi compiuta in modo completo.