L’ origine mitica dell’architettura è spesso incarnata dalla figura della “capanna primitiva”, artefatto concettuale primigenio che permette all’essere umano di proteggersi dalle intemperie attraverso una semplice struttura lignea. Dalla sua elaborazione nel 1753 ad opera del teorico francese Marc-Antoine Laugier, questo archetipo continua ad affascinare critici ed architetti, da Viollet-le-Duc a Le Corbusier, che se ne servono per interrogare ideologicamente le origini della disciplina e le sue implicazioni filosofiche e pratiche. In quanto figura concettuale ricorrente nelle tradizioni mitologiche di varie parti del mondo, la capanna primitiva manifesta il ruolo primigenio dell’architettura come elemento di mediazione tra l’uomo e la natura.

Per lungo tempo a partire dalle origini, il compito fondamentale dell’architettura rimane in fondo questo: costruire un dentro delimitato rispetto a un fuori che consenta autonomia e protezione. Nei secoli i significati si stratificano e i valori rituali, simbolici e identitari si incarnano nelle fattezze degli edifici; tuttavia la sostanza rimane costante: formate da muri, tetti, aperture, strutture, pavimenti, le architetture sono universi circoscritti che filtrano le caratteristiche ambientali esterne, le tengono a distanza e ne trattengono gli elementi che sono necessari per la vita come la luce e l’aria.

Ancora nel XVI secolo, un edificio seppure formalmente sofisticato come quelli di Palladio, da un punto di vista tecnico non è molto differente da una capanna: sono sempre dei semplici muri e un tetto a separare il dentro dal fuori. Tutto sembra complicarsi da quando, negli ultimi secoli, lo sviluppo tecnologico permette di simulare artificialmente alcuni processi naturali e l’edificio si trova ad assumere nuovi compiti. Progressivamente, l’architettura non incarna più solo un limite fisico e simbolico con l’esterno, ma si trova a dover garantire un costante comfort climatico, un’eterna primavera ottenuta artificialmente tramite l’equilibrio costante tra il raffrescamento nei mesi estivi, il riscaldamento in quelli invernali, un perenne accesso all’acqua corrente e l’illuminazione artificiale.

E gli edifici si trasformano: la linea tra dentro e fuori si riempie di escrescenze, gli interni lisci si corrugano di tubi e bocchette. Maggiore è la superficie, maggiore è lo spazio destinato agli impianti: idrici, climatici, di ventilazione. Questi si manifestano attraverso tubature, locali tecnici, radiatori, e si moltiplicano occupando metri cubi con le loro forme oblunghe, come nidi di serpenti che avvolgono e penetrano gli ambienti progettati. Gli impianti tecnici consentono progressivamente la realizzazione di edifici più alti e più profondi perché illuminati artificialmente e perché dotati di ventilazione meccanica e di sistemi tecnologici come l’ascensore che permette di accedere ai piani più alti. Nuove tipologie vedono la luce, dal grattacielo al centro commerciale.

Alcuni progettisti decidono di smettere di preoccuparsi e di amare gli impianti, di celebrarli e di esaltarne il potenziale espressivo come materiale proprio della disciplina architettonica e non solo di considerarli una seccatura da ingegneri.

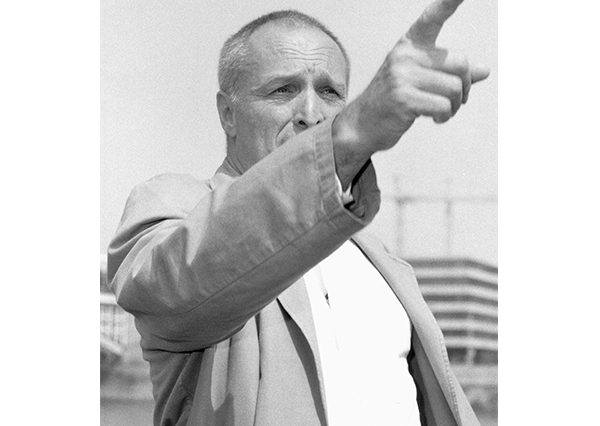

Una nuova missione investe l’architetto, che con cavedi e controsoffitti tenta di nascondere le viscere dell’edificio, di zittirne la presenza imbarazzante relegandola ad un sottofondo di servizio. Ma non sempre è così: alcuni progettisti decidono di smettere di preoccuparsi e di amare gli impianti, di celebrarli e di esaltarne il potenziale espressivo come materiale proprio della disciplina architettonica e non solo di considerarli una seccatura da ingegneri. Richard Rogers, architetto inglese da poco scomparso, è stato un rappresentante di questo amore che a volte l’architettura incontra per le forme della tecnica.

Nato a Firenze nel 1933 in una famiglia italo-inglese, Richard è parente di Ernesto Nathan Rogers, figura fondamentale dell’architettura italiana del ‘900, attivo fin dagli anni 30 col gruppo BBPR e al centro del dibattito critico nel dopoguerra come direttore della rivista Casabella Continuità. Pochi anni dopo la sua nascita, la famiglia di Richard si trasferisce in Inghilterra. Lì si iscrive all’Architectural Association di Londra, tra le scuole che maggiormente hanno contribuito a far emergere i movimenti rappresentativi dal dopoguerra in poi. Trasferitosi negli Stati Uniti, completa gli studi a Yale dove incontra il suo primo associato, l’inglese Norman Foster, con cui nel 1963 apre a Londra lo studio Team 4 assieme alle compagne e future mogli Su Brumwell e Wendy Cheesman. I progetti che disegnano insieme sono piccoli ma significativi, tanto che la Creek Vean House è la prima abitazione a vincere un premio RIBA (uno dei riconoscimenti più importanti per un edificio disegnato da uno studio britannico). Un’altro progetto, la Skybreak House, conquista un posto singolare nell’immaginario collettivo, dato che il suo interno continuo a gradoni serve da sfondo per una delle scene più iconiche e violente del film Arancia Meccanica, quella in cui Alex e i drughi brutalizzano una coppia agiata cantando “Singing in the rain”.

L’ultimo lavoro del Team 4, il Reliance Controls building, è quello che più nettamente apre la strada alle esplorazioni successive di Rogers. Si tratta di un edificio industriale modulabile in cui una struttura metallica prefabbricata viene lasciata a vista a tracciare il ritmo delle facciate e dei grandi e flessibili ambienti interni. I materiali industriali sono impiegati con grande attenzione al dettaglio in modo da conferire chiarezza e leggerezza all’edificio, evocando il modello della Case Study House progettata nel 1949 da Charles e Ray Eames sulla costa occidentale degli Stati Uniti.

La precisione nel dettaglio e negli assemblaggi, che permette di nobilitare un materiale e un sistema costruttivo industriale, diventa una costante cifra stilistica per Richard Rogers. Tutte le componenti introdotte nei suoi edifici, anche le più marginali come le tubature o gli elementi di controventamento, assumono un senso compositivo, plastico o ornamentale. Nessun bisogno di occultare quando si può disegnare ogni raccordo e celebrare ogni inserto tecnologico. Questa celebrazione, e a volte ostentazione, di un’estetica del tecnologico varrà all’architettura di Rogers l’appellativo di “high-tech”.

Nei documenti di concorso iniziano ad apparire quei tubi e quelle centraline che da supporto funzionale si fanno apparato decorativo e comunicativo.

A una volontà di simbolizzare il progresso tecnologico attraverso l’architettura, l’high-tech sposa la ricerca di un immaginario futuristico, quello stesso che a partire dagli anni ‘60 in Inghilterra viene profetizzato da gruppi avanguardisti come lo studio Archigram. Senza costruire nulla o quasi, questo collettivo inglese produce immagini iconiche di architetture modulari e di città meccaniche per visualizzare un futuro ipertecnologico nel quale grandi sistemi infrastrutturali accompagnano nuovi modelli di vita urbana, collettiva e nomade, lontani dal funzionalismo moderno e dalla suburbanizzazione. Sono degli stessi anni anche gli importanti lavori di Cedric Price, altro architetto inglese; progetti, come il Fun Palace, mai realizzato, che propongono a una società in perenne mutazione un’architettura in grado di variare costantemente le proprie componenti e di aprirsi perciò agli usi più disparati e inediti.

Una grande occasione permette a Rogers di portare le sue ricerche su una scala più ampia e iniettare il carattere utopico delle visioni degli Archigram e di Cedric Price in un progetto reale. Nel 1971, il gruppo di progetto che vede Rogers associato con gli architetti italiani Renzo Piano e, in un primo momento, Gianfranco Franchini, vince il concorso per la costruzione del Centre Pompidou, grande spazio di produzione e fruizione artistica e culturale che sorgerà non lontano dal quartiere di Les Halles a Parigi. Il bando di progetto è particolarmente ambizioso: secondo il curatore Pontus Hulten, (futuro primo direttore del centro), l’edificio dovrà includere tutte le discipline ed essere aperto a un pubblico il più vasto possibile.

Rogers e Piano interpretano le richieste del concorso con delle grandi piattaforme libere e flessibili e con piani mobili che nel tempo possono riconfigurarsi a definire un museo che varia costantemente la propria geometria. Al confronto con le innumerevoli proposte in concorso, molte delle quali monumentali e retoriche, la loro appare come un’allegra navicella spaziale appena atterrata sulla città di Parigi, un ritaglio delle città mobili degli Archigram che si fa spazio nel cuore della capitale. Sorprendentemente, le tavole riescono a sedurre la giuria e il Pompidou di Piano e Rogers si avvia a passare dalla carta alla costruzione.

Nei documenti di concorso iniziano ad apparire, seppur timidamente, quei tubi e quelle centraline che da supporto funzionale si fanno apparato decorativo e comunicativo. Si accompagnano alla struttura modulare e agli elementi di collegamento meccanici, ascensori e scale mobili, che assumono un ruolo preminente nella composizione della volumetria. Una grande piazza inclinata si fa cavea davanti all’edificio, uno spazio pubblico di grande successo. Nell’iter estremamente complesso dello sviluppo del progetto, dalla sua ideazione alla sua realizzazione, gli elementi tecnici prenderanno un ruolo sempre più preponderante fino ad occupare l’intera facciata su strada. Le installazioni tecniche si caratterizzano per una vivace policromia che rende le loro funzioni chiaramente identificabili: gli impianti idraulici in verde, le condotte d’aerazione in blu, i circuiti elettrici in giallo e i collegamenti verticali e i dispositivi anti-incendio in rosso.

Inizialmente, i giornali dell’epoca disprezzano il progetto, Sonia Delaunay minaccia di riprendersi tutta la collezione che aveva deciso di donare se quella mostruosità dovesse essere costruita, ma una volta venuto alla luce, il Centre Pompidou diventa parte integrante della città e ne testimonia la capacità continua di rinnovare la propria immagine.

Dall’esperienza del Pompidou, Rogers ne esce con una consapevolezza progettuale rinnovata e una fama internazionale che gli consente di accedere a incarichi sempre più prestigiosi. Nel susseguirsi dei nuovi progetti continua a esplorare la flessibilità delle strutture modulari industriali e la loro capacità di creare un’immagine architettonica riconoscibile. In società con alcuni colleghi inglesi, la “Richard Rogers Partnership”, costruisce nel 1986 il Lloyd’s Building, la sede della grande compagnia assicurativa nella City di Londra. Portando ancora oltre il principio progettuale del Pompidou, tutte le componenti tecniche, distributive, strutturali e di servizio sono disposte all’esterno dell’edificio lasciando all’interno delle ampie piattaforme modulari facilmente riconfigurabili. Questa imponente fortezza in acciaio, ritmata dal movimento costante degli ascensori in facciata, riesce nella difficile impresa di apparire drammatica come un castello gotico pur ricorrendo a un linguaggio risolutamente contemporaneo basato su elementi standardizzati in acciaio e vetro.

Altrettanto riuscita è la serie di edifici industriali, come la Fleetguard Factory o l’Inmos Microprocessor Factory, per i quali la Richard Rogers Partnership identifica nei primi anni ‘80 dei metodi di costruzione efficaci basati sulla prefabbricazione e la presenza di grandi strutture tubolari in acciaio esterne capaci di rivelare grandi superfici interne riadattabili. Quelle stesse strutture e gli impianti lasciati a vista ancora una volta garantiscono un’espressività agli edifici che deriva puramente dalla loro risposta alle necessità tecniche e costruttive.

Lo studio, che dal 2007 prende il nome di Rogers Stirk Harbour + Partners, inizia a lavorare su programmi sempre più variegati: abitazioni, centri commerciali, centri d’arte, fino a costruzioni emblematiche come il Millennium Dome, e l’aeroporto di Barajas a Madrid. I piani di Rogers si estendono alla progettazione urbana e a una serie di ricerche, conferenze e pubblicazioni sulla sostenibilità ambientale. Com’è normale per uno studio che ha raggiunto una taglia enorme e gestisce dei progetti in tutto il mondo, la carica di innovazione formale e la spinta utopica tendono a ridursi progressivamente e uno stile più omologato e corporate finisce per caratterizzare la maggior parte dei progetti finali.

Nonostante tutto, le ricerche che Rogers ha condotto fin dall’inizio si esprimono ancora sottilmente in alcuni progetti durante tutta la sua carriera: le strutture metalliche esterne continuano a declinarsi anche nei grandi edifici di abitazioni e la ricerca di superfici interne libere e flessibili rimane uno degli obiettivi centrali di tutti i lavori. Il percorso di Rogers rimane la testimonianza significativa di un tentativo estremo di abbracciare tutta la tecnica, di farne materiale dotato di senso architettonico e segno della contemporaneità.