L uca Bevilacqua ha curato una nuova edizione delle Poesie di Mallarmé edita da Marsilio. Si tratta di un lavoro certosino in cui spicca la traduzione di De Carolis e la curatela di Bevilacqua che, nella Introduzione e nel suo ampio commento, dà al lettore tutte le coordinate necessarie per addentrarsi in un testo tutt’altro che immediato. In occasione dell’uscita del libro, ho parlato con il curatore e la nostra conversazione si è soffermata ovviamente sulle Poesie di Mallarmé, ma anche sullo statuto della poesia oggi e sulle vie dell’interpretazione dell’oggetto letterario.

Nonostante molti critici, in primis Berardinelli, parlino di una sterilità dei poeti di oggi, gli scaffali delle librerie sono sempre ricchi di raccolte poetiche. All’interno di questa strana, e per certi versi paradossale, situazione, ciò che salta di più agli occhi è senza dubbio la scomparsa dei lettori di poesia (sono anzi sempre più i poeti che si leggono tra loro, e infatti in Poesia non poesia Berardinelli scrive che la poesia “conserva la sua secolare e millenaria aureola solo agli occhi di chi la scrive”) e la natura di un mezzo, quale quello poetico, che per la sua intensità e difficoltà non risponde alle necessità del pubblico contemporaneo. A rendere ancor più ingarbugliata questa faccenda, si situano iniziative ridicole come quella della giornata mondiale della poesia, che forse ribadiscono ancora, per l’ennesima volta, una difficoltà molto grande.

A ciò che dice Berardinelli possiamo affidarci “senza alcuna nostalgia del passato” secondo Bevilacqua, perché “la poesia, come genere letterario, è in declino”. A questa situazione acclarata e confermata dai numeri, si oppone il numero di poeti, “parliamo di centinaia o forse migliaia di persone – soltanto in Italia – che scrivono e sono disposte a sborsare non poco pur di vedere stampati i propri versi”. Le ragioni si trovano all’interno di una trama narcisistica in cui è sempre più impigliata la nostra società, in cui è sempre più lampante il paradigma di cui parlava Lasch nel suo celebre libro: “Siamo figli di una cultura che ci ha insegnato quanto sia importante far valere la nostra individualità, il nostro essere unici e irripetibili, all’interno d’un tessuto sociale fortemente omologato. Ecco allora che l’espressione lirica, più o meno corredata di consapevolezze formali o di autoironia, diventa un’occasione per tutti”. Ciò che però più si nota entrando in libreria è che lo spazio sugli scaffali non è grande, ma anzi sempre più piccolo e difficile da trovare:

un po’ come il sale nei supermercati, ma per la ragione opposta: nessuno o quasi, come consumatore, ne avverte più il bisogno. Anche perché quel compito di alta formazione spirituale che i romantici, e fino a qualche tempo fa i professori di lettere, scorgevano nella poesia, è stato assunto da altri. Nelle grandi librerie, lo scaffale della Mindfulness troneggia assai più visibile di quello della poesia. Segno che per avventurarsi, oggi, nel dedalo dei sentimenti, delle paure e dei desideri, il lettore avverte come assai più rapido (dunque economico) il linguaggio di questi moderni imbonitori che non quello denso e a volte travagliato dei poeti.

All’interno di questo panorama, viene allora da chiedersi in chiave certo un poco provocatoria, quale possa essere, se c’è, il lettore di Mallarmé oggi, e a chi, esclusi gli studiosi, possa indirizzarsi questo libro. La risposta è lampante: quel lettore quasi non esiste, con alcune, piccole, eccezioni. “Potrei menzionare gli studenti, poiché a dispetto di una tendenza diffusa a modificare, abbassandone talvolta il livello, i contenuti dell’insegnamento della letteratura all’università, personalmente resto fedele al vecchio corso monografico. E molti futuri lettori di poesia straniera nascono proprio lì, sui banchi dell’università, qualche volta già a scuola. Infine, ripubblicare un grande poeta vuol dire ricreare il presupposto affinché l’incontro con il lettore possa avvenire. Credo fortemente alla forza fisica, per così dire, del volume cartaceo. Si tratta di una possibilità che diamo al passante, al lettore fortuito e ignaro: un piccolo tesoro di parole stava lì da molto tempo ad aspettarlo.

Il lettore fortuito però necessita di incontrare un autore che senta vicino e attuale. Nella poesia di Mallarmé, per molti versi ovviamente fuori tempo, credo che, al di là di una difficoltà evidente della sua interpretazione, un’attualità sia presente e stia in quelle che sono le radici terrene della sua astrattezza: il suo canto affonda nei lutti, nella crisi e nelle inquietudini della sua storia personale che, mutatis mutandis, non si discostano dalle irrequietezze che affollano la nostra modernità. È forse necessario e giusto chiamare “in causa “radici terrene” per spiegare alcune forme e immagini della poesia mallarmeana”. Perché è attraverso il suo linguaggio complesso che Mallarmé declina sentimenti che tutti noi conosciamo benissimo come “la tensione che lega le aspirazioni, i loro sogni, e la paura del fallimento oppure il senso di sterilità e inadeguatezza tipico della psicologia dell’orfano”.

Il carattere grandioso del poeta sta nell’originalità della sua esperienza, basata su una mancanza da cui è partita la mutilata scoperta del mondo: “ha conosciuto anzitutto il Nulla, e solo successivamente l’Essere, visto però attraverso la lente del Nulla. Una volta chiariti questi punti, per i ragazzi è facile comprendere le ragioni che hanno spinto Mallarmé a diffidare, per esprimersi, del linguaggio stereotipato, fosse quello dei giornali o quello retorico, infarcito di cliché, dei poeti della generazione precedente. Questo genere di preoccupazioni sono proprie di un giovane, e in generale dell’essere umano, in ogni tempo. Di inattuale, personalmente, non vedo dunque nulla. Tutto deve essere ovviamente storicizzato, contestualizzato. Molte immagini possono sembrare al principio distanti dalla nostra sensibilità attuale. Eppure ancora oggi ci fermiamo a contemplare l’incendio di colori d’un tramonto, che allude in qualche modo alla fine. Oppure la bellezza di un oggetto divenuto antico e per questo inutile. La poesia di Mallarmé quasi non parla d’altro, e in un linguaggio che non è invecchiato”.

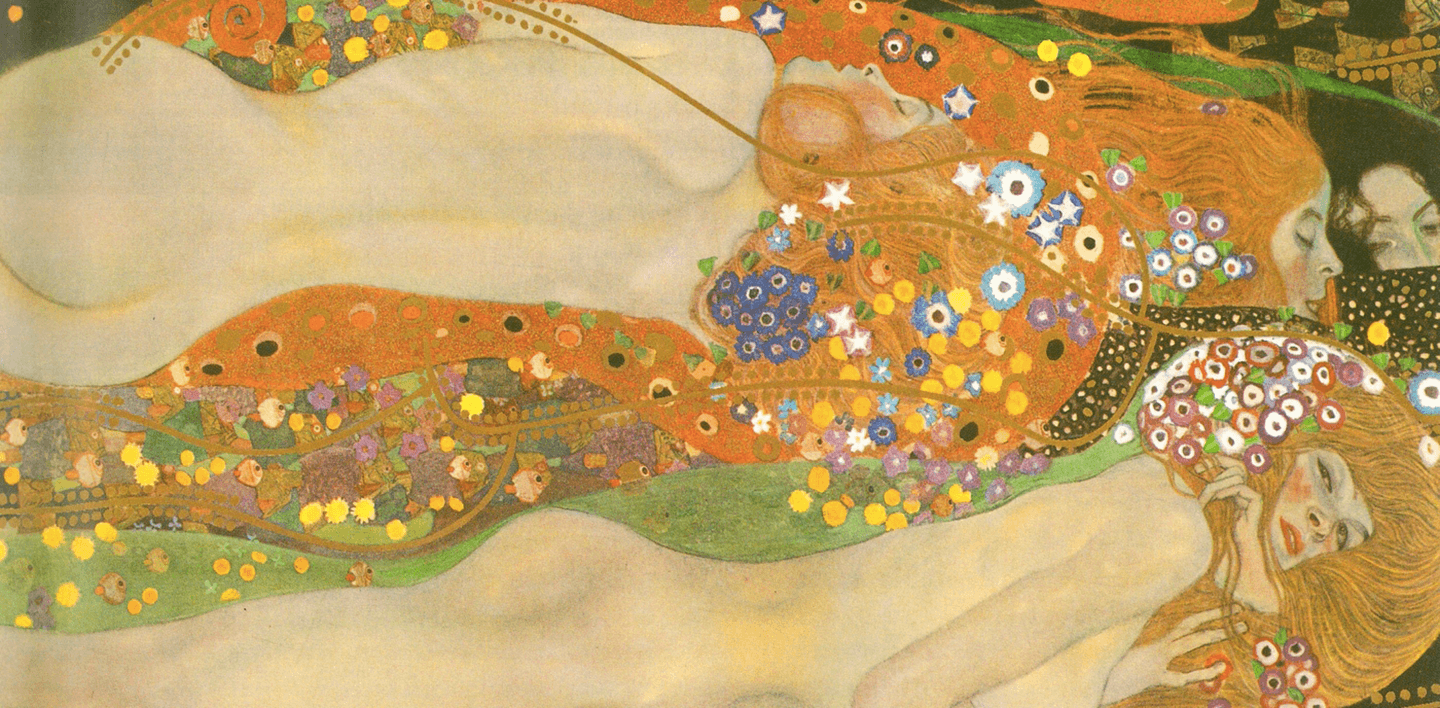

La poesia Hérodiade, è forse la poesia che, all’interno di questa raccolta, funziona meglio come esempio perché dietro una illegibilità, diventata anche culturale (della leggenda di Salomé si è cibata la letteratura, la pittura, la danza e la musica), nasconde una attualità sorprendente, a discapito dell’ermetismo e della sua incompletezza: “‘Erodiade dal chiaro dïamantino sguardo…’, è un essere intrappolato in una condizione di morboso narcisismo. La scopriamo, nella Scena in cui dialoga con la Nutrice, in preda a una sorta di delirio apparentemente immotivato. La Nutrice vuol essere affettuosa, protettiva, ma la ragazza la respinge, assimilandola a una Sibilla: portatrice di sventura. La comunicazione tra le due donne è bloccata, e solo un po’ alla volta comprendiamo che il terrore di cui è vittima Erodiade è che un uomo (san Giovanni) si affacci finalmente nella sua vita. Ha dunque paura, più che dell’amore, già solo della possibilità della relazione. Teme l’altro, e per questo lo condanna a morte prima ancora di vederlo. Ma al tempo stesso lo desidera, e sente che la sua condizione solitaria, il culto esclusivo della propria bellezza, equivale a una non-vita: ‘O donna, m’ucciderebbe un bacio/ Se bellezza non fosse morte…’. Non poter vivere da soli, ma non poter vivere nemmeno con l’altro. E per questa ragione paventare, in modo paranoico e allucinato, ogni segno che possa annunciare il futuro, un cambiamento di stato:

N.Vittima miserevole al suo destino offerta!

E.

Sì, è per me, per me, che fiorisco, deserta!

A proposito di oracoli, direi che questa lacerazione, proiettata su certe solitudini del nostro tempo, sulle impossibilità comunicative, pure all’interno di un stesso nucleo familiare, suona assai eloquente”.

Certo è che un simile tipo di scrittura non può avvicinare fruitori non abituali. Roland Barthes scrisse in Critica e verità che “è sterile ricondurre l’opera a qualcosa di puramente esplicito, perché allora non c’è, immediatamente, più nulla da dirne e perché la funzione dell’opera non può consistere nel chiudere le labbra di coloro che la leggono”. Mallarmé non corre certo questo rischio, praticamente nulla di esplicito si trova nella sua opera; nello stesso tempo però “chi legge domani Mallarmé avrà sempre qualcosa in più e ancora da dire rispetto a Mauron, Richard, Bénichou o Marchal… Credo che Mallarmé si presti bene, per questa sua caratteristica di far nascere idee e ipotesi, a una compagnia prolungata”.

L’interpretazione di un testo e la sua assimilazione sono allora fattori che ovviamente richiedono molto tempo e studio. Il lettore di poesia, nel nostro caso, ma credo sia estendibile a qualsiasi opera che non sia usa e getta, ha bisogno di molto tempo per assimilarla. All’interno delle dinamiche temporali odierne però, la deficienza di tempo è evidente e il rischio è forse quello di una cultura alta che diventi appannaggio solo di chi può permetterselo. Il caso è forse un po’ diverso con le poesie Mallarmé che, nonostante le ovvie asperità, presentano caratteri che permettono “un concubinato di lungo corso, per cui si ritorna a leggere una certa poesia o un certo verso, negli anni, senza necessariamente diventare specialisti. Una tale pratica, da esercitarsi fugacemente nei ritagli di tempo, potrebbe ben conciliarsi coi ritmi della nostra epoca”.

Già solo dai pochi versi di Hérodiade, emerge in maniera chiara un’altra vexata quaestio legata all’opera di Mallarmé, quella della enigmaticità del testo poetico che non a caso Giovanni Macchia definì “materia incandescente”. Nella introduzione a questa nuova edizione, l’argomento è ben sviscerato, e pare che questo fattore intrinseco alla sua poesia sia necessario, pienamente integrato in quel processo che si delinea a partire dalla seconda metà dell’Ottocento nel quale i poeti tentano di rompere il discorso, confondendo i messaggi e occultando i significati: “èsiste una poesia che nasce – come nel caso di Mallarmé – in aperto contrasto con il linguaggio d’uso. E proprio in quanto lingua a sé stante (in molti casi autoreferenziale), richiede al lettore un paziente sforzo d’interpretazione. È questa la tendenza che, per così dire, ha prevalso nel Novecento: in Francia, in Italia, o più in generale in Europa”.

Si tratta di un’ombra lunga che dura fino ad oggi, e forse anche, tornando all’inizio della conversazione, un carattere che sicuramente pesa nella percezione del lettore. Nello stesso tempo però, nella molteplicità della poesia, ci sono casi opposti, dove la poesia si attesta su una immediatezza di comunicazione che poggia “sull’incredibile potere della metafora di trasmettere significati per via analogica, senza fare ricorso a ragionamenti o concettualizzazioni”. È il caso di poeti a noi vicini come Alda Merini, o a Prévert, poeti dove il senso si coglie senza difficoltà; “il fatto che gli studiosi si affannino più volentieri sulle poesie difficili, non vuol dire che l’ermetismo sia in sé un valore estetico”.

La rottura dei paradigmi poetici come detto impedisce un’immediata comprensione dei testi; per fare questo, per assegnare alla poesia un valore assoluto, è necessario rifondare il mondo su un linguaggio che tenti di fuggire dalle arbitrarietà della sua natura: è qui che nascono le complicazioni ermeneutiche. È quello che scrive Kristeva, quando parla di “rivoluzione del linguaggio poetico”, in un libro, scritto negli anni Settanta, dove il termine rivoluzione riveste un ruolo ben codificato. Eppure sembra che

Mallarmé sappia benissimo che non è concesso al poeta di operare nessuna rivoluzione copernicana. La poesia non sarà mai il centro del cosmo, e il poeta non inventerà il linguaggio giusto – adeguato alle cose – per dettarlo al resto dell’umanità. La lunga crisi vissuta tra il 1866 e il 1870 lo prosciuga di ogni ambizione titanica, compreso il Livre, ed egli torna presto a essere un ‘letterato puro e semplice’ (lettera del marzo 1871). Anche se è vero che, dopo di lui, il modo di fare poesia risulterà cambiato, e ai poeti non sarà più concesso di essere ingenui. Riassumendo: non si fa la rivoluzione con la poesia (quel che sperava Rimbaud, e dopo di lui i surrealisti), ma si può rivoluzionare la poesia dal suo interno.

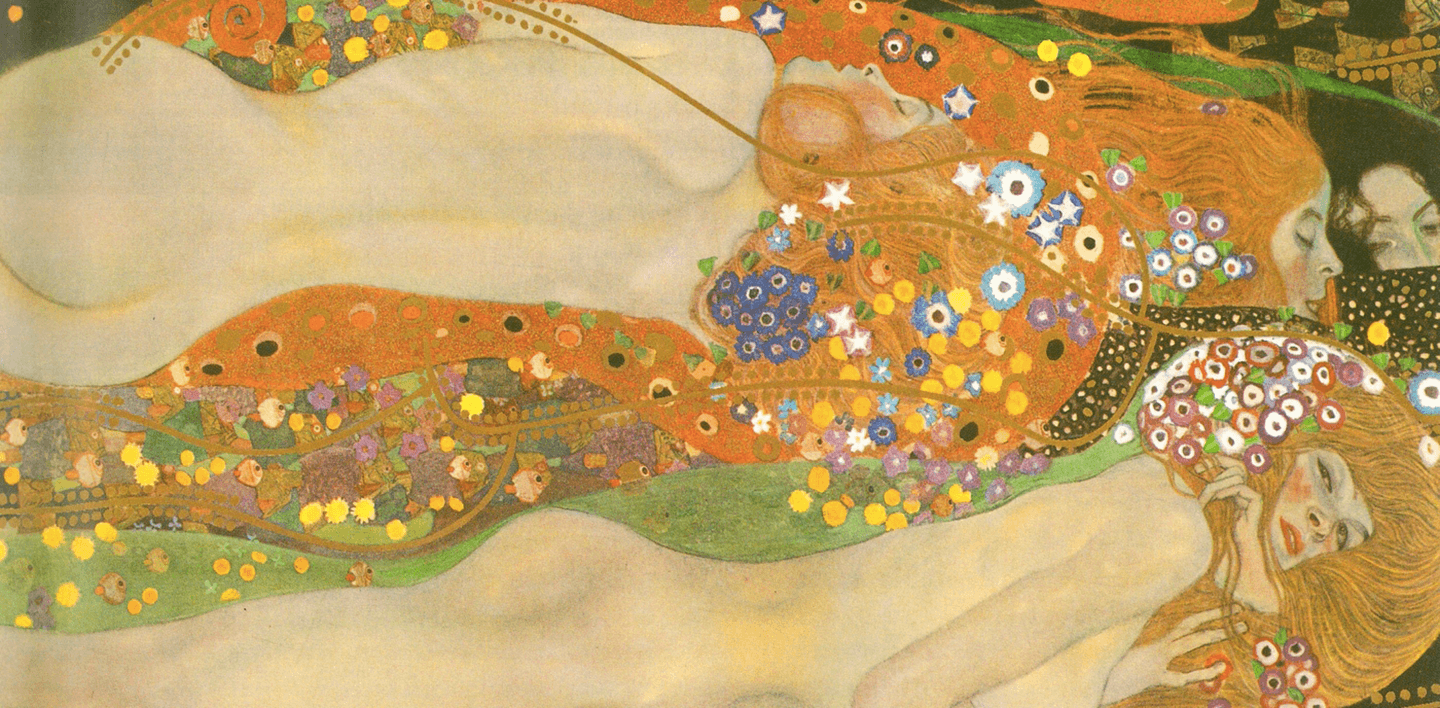

Un corpo a corpo continuo e inarrestabile. L’altro grande mondo che Mallarmé crea all’interno della sua opera, è quello dedicato al rapporto tra parola e immagine che si lega direttamente alla questione del linguaggio. Accanto alle numerose suggestioni foniche, fatte di rime, allitterazioni e assonanze, si trova una grande abbondanza di suggestioni visive e di immagini; Mallarmé forza al massimo i limiti del linguaggio per riuscire a creare, attraverso esso, una scrittura che sia squisitamente visiva. “Percezione o visione interna, a dire il vero, non saprei ben distinguere. Non è facile descrivere cosa avviene nella nostra testa quando immaginiamo a partire da un testo scritto. Più che immagini complete (come fossero quadri), nel caso di Mallarmé sembra di scorgere delle parti: frammenti, schegge di immagini. Oggetti di metallo, vasi, armi, strumenti musicali, a volte solo zone di colore… Certo, se poi si comincia a leggere a voce alta, si scoprono e si ottengono molti altri effetti che una lettura silenziosa in parte nasconde. Da tutto questo insieme di sollecitazioni mentali scaturisce quella complessità della lettura di cui ho cercato di rendere conto nell’introduzione al volume. E mi sembra che, da questo punto di vista, la traduttrice, Chetro De Carolis, abbia raggiunto risultati mirabili:

Tepidano crepuscoli bianchi sotto il mio cranio

Come in un vecchio loculo stretto da un cerchio ferreo,

E, triste, vado dietro a un sogno vago e bello,

Sui campi ove la linfa sterminata si vanta

Nella Introduzione, Bevilacqua scrive di come Mallarmé utilizzi parole arcaiche o comunque rare, come se fossero dei puri significanti, sfruttando il fatto che il lettore ne ignori il significato. Un procedimento simile a questo, è quello enucleato da Giorgio Agamben in una vecchia introduzione a Il Fanciullino di Giovanni Pascoli dove il filosofo, muovendo da Sant’Agostino, parla dell’utilizzo di glossolalia e parola-morta e cita un passo pascoliano molto interessante anche per una lettura in questo senso di Mallarmé: “La poesia parla in una lingua morta, ma la lingua morta è ciò che dà vita al pensiero. Il pensiero vive della morte delle parole. Pensare, poetare significherebbero, in questa prospettiva, far esperienza della morte della parola, proferire (e resuscitare) le morte parole”.

Ad Agamben si devono molte riflessioni fondamentali sul rapporto tra il linguaggio e la morte, connubio fortemente presenta nella poesia di Mallarmé dove “il lutto è uno dei temi sostanziali: scrittura in cui sono frequenti, ancor più delle parole morte, le negazioni, le assenze, come il famoso verbo “abolir”, spesso declinato al passato”. E ancora le prospettive rimaste irrealizzate, le azioni non compiute: questi contributi di Agamben possono certamente essere proficui anche per comprendere meglio l’orizzonte entro cui si colloca l’esperienza del poeta francese dove “anche il singolo vocabolo desueto o arcaico ha una sua capacità di far sognare il lettore, ed è la stessa spinta a partire dal vuoto, dalla lacuna, che troviamo a livello della frase. Con Mallarmé dobbiamo immaginare. Anche se alcune atmosfere, e soprattutto le istanze poetiche di Pascoli sono senz’altro diverse, direi che non siamo esattamente agli antipodi. Anzi, si tratta di due scrittori forse più imparentati di quanto non siano, per dire, Mallarmé e Ungaretti”.

Un altro spunto molto interessante, e anche per certi versi commovente, è la riflessione sul lettore affezionato, lo studioso di Mallarmé. Questo lettore, messo continuamente in difficoltà dal poeta, si rassegna ad una sorta di “memoria imperfetta”, resa con un’immagine molto bella da Bevilacqua: “avendo smarrito il sentiero, [è come se] egli proseguisse ugualmente con ostinazione”. Gilles Deleuze disse una cosa simile parlando della Recherche, dicendo che questo tipo di letteratura può indurre soltanto delle idee di ricerca e non delle ricerche vere e proprie: “Certo, un testo monumentale come la Recherche non potrà mai essere compreso del tutto. Possiamo afferrarne alcune leggi, come pure è stato fatto autorevolmente. Ma ci sono poi quelle migliaia di singoli luoghi del racconto, o della riflessione, o dell’emozione, che meritano ogni volta di essere riletti e magari riconsiderati in rapporto ad altre parti dell’opera”. Mi sembra sia qui che entra in gioco il desiderio del critico, nel fantasma della ricerca che tenta un esaurimento totale del testo ma che continuamente ne è respinto; si tratta di un paradigma che attraversa tutti i nostri tentativi di accedere ai significati più profondi della letteratura. Una battaglia persa verrebbe da dire.

“L’atteggiamento della decostruzione porta con sé il rischio d’un senso di scoramento, o come dici tu: di battaglia persa. Ma il rischio peggiore è forse il nichilismo, l’arrivare a dire che ogni lettura equivale a un’altra. Ritengo non sia così. Penso che come Mallarmé ha intrattenuto con alcune sue opere un rapporto che oserei dire personale (le ha trattate con la dedizione e i sentimenti che di solito riserviamo ad alcuni esseri viventi per noi speciali), così il lettore può legarsi a un suo componimento, non solo leggendolo, ma leggendo poi la critica, rileggendolo a distanza di tempo, fino a creare un rapporto che in nessun caso potremmo ridurre a zero, o a qualcosa di arbitrario e dunque futile, sostituibile. Il mio punto di vista è più vicino, in questo, alla posizione di George Steiner. Come lettore intuisco – ed è un atto che sconfina quasi nella fede – la “vera presenza” di un significato nel testo. E pazienza se nessuna analisi critica, e nemmeno l’autore stesso, può esserne garante una volta per tutte. Non importa poi se quel significato continua a sfuggirmi. Io continuerò a inseguirlo, almeno finché avvertirò una ricchezza – mia personale – che deriva da quella ricerca. Con questo commento ritenevo, sulla soglia dei cinquant’anni, di congedarmi per un po’ da Mallarmé, che è lo scrittore su cui feci già la tesi di laurea. Ma proprio scrivendo alcune pagine, rileggendo i sonetti del cosiddetto Trittico, mi è venuta un’idea, un’ipotesi interpretativa, che non mi lascia più. Per cui già so che dovrò tornarci ancora, con ostinazione”.