H auntology è un termine di origine filosofica che molto ha a che fare, fin dal nome, con spettri e fantasmi (“to haunt”, ovvero “infestare”, azione fantasmatica per eccellenza). Mutuato dal filosofo marxista Jacques Derrida, è stato implementato e reso popolare nell’ultimo decennio dagli scritti di autori come Simon Reynolds e Mark Fisher. Il concetto, che prova a raccontare quella “nostalgia per i futuri passati” che caratterizza la nostra epoca incapace di inventare il futuro, è incentrato sull’ipotesi di una disgiunzione temporale originatasi nell’era postmoderna: mancando un contesto che permetta di vedere nuovi futuri all’orizzonte, ci dedichiamo all’esplorazione di passati reimmaginati.

Tra i tanti spettri che quest’era senza futuro lascia aggirare per l’Europa, ce n’è uno, in Inghilterra, che ruota intorno alla riscoperta del paesaggio, di una dimensione “pastorale” a suo modo peculiare.

I responsabili di A Year In The Country, che è al tempo stesso un sito aggiornato con cadenza costante attraverso post e artwork originali, e una sigla che firma libri e compilation musicali (con titoli suggestivi come “Le tracce sul terreno” oppure “Onde radio: canzoni delle sentinelle”), tirano fuori l’espressione “otherly pastoralism”, che potremmo rendere in italiano con “pastoralismo altro”, dove l’aggettivo “altro” fa riferimento a tutta una serie di implicazioni che stanno al di fuori del campo percettivo standard. Un buon punto di partenza, tuttavia, per circoscrivere il fenomeno. Le dichiarazioni d’intenti che troviamo alla voce “about” del sito, il cui sottotitolo è “vagando per campi spettrali”, sono piuttosto eloquenti: A Year In the Country “si aggira per le opere che traggono ispirazione dalle narrazioni nascoste e sotterranee della terra, le propaggini più estreme della musica folk e della cultura e il luogo in cui questi elementi si incontrano, intrecciandosi con i futuri perduti, le storie spettrali e i mondi paralleli oggi noti come hauntology”.

La musica è il fulcro di un altro progetto che si muove su questo terreno, Folklore Tapes, che la rivista online M-magazine descrive come “un progetto di ricerca e un’etichetta discografica ossessionati dagli aspetti più antichi e arcani e dal misticismo culturale delle isole britanniche”. Nel corso dell’ultimo decennio l’etichetta, fondata da David Chatton Barker e Ian Humberstone, ha prodotto una serie di cassette e vinili in edizione limitata, dalla curatissima veste grafica. Intervistato da M-magazine, Chatton Barker, racconta così la nascita del progetto: “Ci siamo incontrati a Exeter. Eravamo entrambi, ciascuno autonomamente, affascinanti dal folklore, in particolare da quello di Dartmoor e dintorni. I miti e le leggende si sono insinuati nelle nostre menti. Se sei abbastanza aperto nei confronti di queste cose, vivendo in un posto del genere il folklore si annida dietro ogni angolo”. In catalogo, uscite a tema su argomenti quali le differenti tradizioni locali sulla figura del “black dog”, siti megalitici e siti industriali abbandonati, collane a tema geografico incentrate sul folklore di Cheshire, Devon, Lancashire, Oxfordshire e Somerset. Luoghi raccontati attraverso canzoni, parole, musica concreta, field recordings, con un nucleo di artisti ricorrenti che include gli stessi Chatton Barker e Humberston ma anche il folksinger David A. Jaycock. Progetto che nell’ultimo biennio ha diradato le uscite, ma la cui ultima iniziativa, The Art Of Magic, collaborazione dello scorso anno con il Museo della Stregoneria e della Magia di Boscastle, in Cornovaglia, articolatasi attraverso una mostra e alcune esibizioni, è piuttosto eloquente.

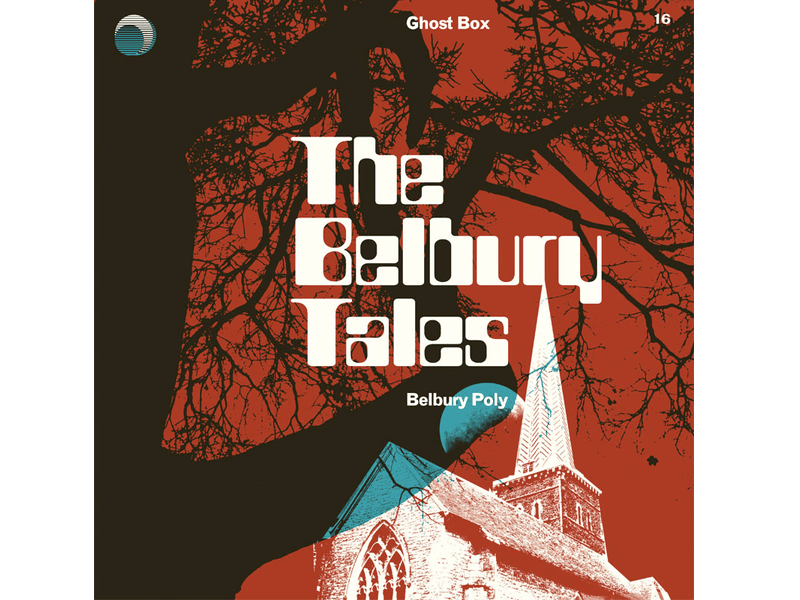

Tracce, indizi di una rinnovata sensibilità nei confronti del folklore insulare, con tutta una serie di implicazioni antropologiche, esoteriche, letterarie, ma soprattutto, come si diceva, legate al locale, alla geografia, al paesaggio. A spingerci a indagare lungo questo sentiero alternativo, tuttavia, è un disco uscito il 21 giugno, solstizio d’estate, un lavoro che riannoda le tracce e gli indizi di cui sopra mettendo insieme suoni, musica, parole e narrazione. L’etichetta discografica che lo pubblica è la Ghost Box, label di culto che ha legato il proprio nome alla già citata hauntology, e che produce dischi che esplorano “la storia musicale dimenticata di un mondo parallelo, un mondo di soundtrack televisive, elettronica vintage, canzoni folk, psichedelia, pop spettrale, storie soprannaturali e folklore”.

Il titolo dell’album è Chanctonbury Rings, gioco di parole tra il nome della località cui è dedicato – Chanctonbury Ring, forte collinare preistorico situato nel West Sussex – e il verbo “to ring”, che rimanda al concetto di suonare, squillare, risuonare. Insomma, l’intento è chiaro: ascoltare un luogo e riportarlo in vita, dandogli una dimensione narrativa ma anche sonora. Tre quarti d’ora che inglobano le letture di Justin Hopper, l’accompagnamento della voce e degli strumenti della folksinger Sharron Kraus, e il contributo elettronico di The Belbury Poly, alias principale di Jim Jupp, che di Ghost Box è co-fondatore. Qualcosa che sta a metà tra l’audiolibro, il reading, la library music, l’arcano e precristiano immaginario “folk horror” di pellicole di culto come Wicker Man. Ma con uno sguardo che non si limita alla fascinazione estetica nei confronti di ciò che è weird e eerie, “strano” e “inquietante”, per dirla alla Mark Fisher, e che scava più a fondo, cercando di elaborare letture parallele e incrociate. Un terreno d’incontro nel quale ci si imbatte in presenze spettrali, leggende sul Diavolo che vuole distruggere il Sussex, ma anche nella testimonianza di eventi reali, come le coreografie in costume della “Morris dance” allestite ogni primo giorno di maggio sulla collina per festeggiare il May Day.

Nato e vissuto a lungo negli Stati Uniti, ma con radici familiari a Steyning, market town situata a pochi chilometri di distanza dalla collina che ospita l’anello di Chanctonbury, Hopper è l’autore di The Old Weird Albion, volume pubblicato un paio di anni fa dall’editore Penned In The Margins: i testi di Chanctonbury Rings arrivano in gran parte da lì. Il libro di Hopper, che si definisce un esploratore “di quello spazio in cui paesaggio, memoria e mito si intersecano”, e che abbiamo raggiunto per cercare di fare un po’ di luce su questo peculiare, crescente e contemporaneamente sfuggente pastoralismo altro, racconta allo stesso tempo la ricostruzione/riappropriazione di vicende familiari, le passeggiate lungo gli antichi sentieri dei South Downs, area collinare del West Sussex, a ridosso della Manica, incontri, luoghi, ricordi, testimonianze, impressioni, la lettura in parallelo dello scrittore anglo-francese Hilaire Belloc, autore all’inizio del Novecento di un breve diario di viaggio, un percorso a tappe attraverso i pub dei South Downs. Un intreccio fluido di travelogue e landscape writing. Al centro del discorso, per l’appunto, il paesaggio, una lingua antica di cui sembriamo aver smarrito i codici.

C’è una rinnovata sensibilità nei confronti del folklore britannico, con implicazioni antropologiche, esoteriche, letterarie, legate al locale, alla geografia, al paesaggio.

“Per me il Paesaggio è una tecnologia, è un modo di vedere le cose, uno strumento che fa da mediatore nella relazione che intercorre tra l’uomo, i luoghi e il tempo. Uno strumento soggettivo: il modo in cui io vedo un luogo – attraverso le sue caratteristiche ambientali, il suo clima, la sua storia, i miei personali ricordi a esso legati – e il modo in cui lo vede qualcun altro possono essere anche molto diversi. Memoria e mito sono una parte costitutiva del paesaggio, fanno parte in tutto e per tutto del modo in cui lo vediamo e viviamo. Quando nel mio libro parlo di seguire i passi dei nostri predecessori, parlo del mio tentativo di osservare il paesaggio attraverso gli occhi di chi può averlo fatto nel passato. In effetti è quasi come parlare un altro linguaggio, che ha a che fare con la Storia, la mitologia, il ricordo, la memoria”.

La sua ricerca ha radici lontane: “Ho deciso di occuparmi di questi argomenti molto tempo fa, quando da adolescente ho letto Tracce di rossetto di Greil Marcus, un libro che a prima vista è una disamina del punk, ma che di fatto è l’osservazione di una storia culturale attraverso angolazioni differenti: il concetto di base è che le diramazioni laterali possono essere importanti tanto quanto la storia ‘principale’. Lì nasce il mio interesse nei confronti della possibilità di utilizzare le piccole tracce che si lasciano dietro le persone, nelle canzoni folk, nelle opere grafiche, nei libri, nelle storie. Tracce attraverso cui ricomporre le vicende di individui da tempo dimenticati, o vissuti da sempre nell’oblio”.

Vicende riconducibili a storie familiari, ma non solo: “L’esempio specifico, nel mio libro, è costituito da Doris Hopper, la prima moglie di mio nonno, ma l’innesco avrebbe davvero potuto fornirlo chiunque. L’idea è quella di costruire la biografia, attraverso il paesaggio, di una persona dimenticata qualsiasi. Per come la vedo io, si tratta di una pratica ancora da sviluppare, appena agli inizi, qualcosa che mette insieme religione, storia, ‘assistenza sociale’, psicogeografia”. Tornando alla domanda di fondo, di che stiamo parlando esattamente? In che modo questo pastoralismo altro si inserisce nel tentativo hauntologico di rielaborare e reinterpretare il passato con l’obiettivo di uscire dal cul de sac della retromania, se lo fa?

“Ci sono molte persone le cui inclinazioni naturali, in un’altra epoca, avrebbero potuto condurre alla fantascienza, o a speculare sul concetto di futuro. Oggi, nel ‘milieu’ in cui viviamo, queste persone gravitano al contrario intorno a riflessioni sul passato, o, cosa ancora più interessante, sul presente. Se ne parla come di una tendenza recente, ma di fatto non lo è. Ciò che è affascinante, in questa epoca, è che tutto ciò che possiamo mettere sotto l’ombrello della hauntologia, o della psicogeografia, o del landscape writing, o ancora del termine che io preferisco, ‘noir pastorale’, sono salite in superficie. Sono suoni, idee, immaginari che richiamano qualcosa di generico e contemporaneamente sentito nel profondo. E si riferiscono a vicende che magari non sono mai avvenute, ma che la gente ricorda. Certo, c’è sempre il rischio di cadere nella trappola del ‘retro’. Ma oggi ci sono artisti, sicuramente ce ne sono in Gran Bretagna, che scavano nel passato per fare in modo che il presente fuoriesca. Usano tutti i mezzi a loro disposizione per metterti nella condizione di vedere le cose con la coda dell’occhio”.

È un’espressione che Hopper ha mutuato dalla decana delle musiciste folk britanniche, Shirley Collins, con la quale ha collaborato negli ultimi anni. “Mi affascina l’idea che esistano cose che da qualche parte, nei nostri sistemi, nei nostri ‘cuori’ o nelle nostre ‘anime’, conosciamo, ma tendiamo a non affrontare direttamente, o a non accettare. Molto di ciò che faccio in realtà ha soprattutto che fare con il concetto di ‘ricordo’. Che cosa ricordiamo? Quanto di questo è ‘vero’? Che cosa si intende per ‘vero’ ricordo? Che ne è di tutte queste esperienze quando invecchiamo, e la nostra memoria si deforma, si ‘curva’ come lo spazio-tempo, oppure quando muoriamo e queste esperienze svaniscono? Che cosa significa vivere attraverso il pronunciamento del proprio nome? Ed essere ricordati? Tornando al folklore, alle realtà soprannaturali, all’inspiegabile, non sono davvero ‘inspiegabili’ il più delle volte: è solo un’altra forma di narrazione, di storytelling, di un genere che facciamo per noi stessi e all’interno di noi stessi. Ciò che viene definito eerie, weird, inquietante è proprio questo: qualcosa che ci permette di processare cose che riguardano noi stessi e che arriviamo quasi al punto di comprendere, ma senza riuscirci fino in fondo. Lo stesso fanno l’arte, la letteratura, la musica”.

Sguardi laterali, con la coda dell’occhio. Che forse hanno anche a che fare con la provenienza geografica di Hopper, americano emigrato in Gran Bretagna. “Credo che il mio punto di vista sia comunque mosso da un’ansia di appartenenza a un luogo e a una cultura. E tuttavia, anche se mi sono sempre sentito britannico e americano allo stesso modo, c’è una cosa che ho imparato, trasferendomi nel Regno Unito, scrivendo il libro e registrando il disco: mi sento tanto inglese quanto americano nel non sentire particolare affinità con nessuna di queste due identità. Nel cosiddetto folk horror c’è questo cliché, evidente nel classico Wicker Man: un culto legato alla natura, segreto, antico di secoli, che viene ‘invaso’ da un moderno outsider, inconsapevole e sradicato. Chi si interessa a queste cose vorrebbe sempre credere di far parte del culto, ma in realtà il suo ruolo effettivo è un altro: noi siamo come il poliziotto del film, siamo quelli destinati a essere sacrificati per ottenere un raccolto migliore”.

Come si concilia questo ritorno al passato, motivato dal desiderio di trovare nuove chiavi di lettura del presente, in un contesto di nuovi e antichi nazionalismi?

Come si concilia questo ritorno al passato, seppure motivato dal desiderio di trovare nuove chiavi di lettura del presente, con un contesto in cui nuovi e antichi nazionalismi reclamano prepotentemente la scena? Non c’è il rischio di essere tentati, se non dalla reazione, dall’escapismo? “’Tornare indietro’ sembra essere qualcosa di incredibilmente confortante in un momento di ansia come quello in cui viviamo. In realtà gran parte delle persone che, come me, si occupa di questi argomenti, sta cercando di dire che il proprio mondo è costruito sul rifiuto di determinate idee: l’Inghilterra è un crocicchio, una cultura a impollinazione incrociata, un paesaggio e un ambiente che sono fatti in quel modo proprio per via di secoli e secoli di idee che li hanno ‘invasi’, incontrando un terreno cedevole, flessibile. Un territorio che cambia, accetta, abbraccia, che alcune persone vogliano o meno. Il concetto di ‘noir pastorale’ che ho menzionato prima ha comunque a che fare con il rendersi conto, improvvisamente, che non siamo noi i ‘buoni’ nel contesto di questo nostro misterioso rapporto con il paesaggio. Il momento in cui ci rendiamo conto che la cosa che si vede con la coda dell’occhio siamo noi, e ci stiamo venendo a prendere’”.

In Electric Eden di Rob Young, storia ad ampio raggio del folk britannico, si identifica l’esperienza traumatica della Prima Guerra Mondiale con il momento simbolico della rottura di un patto con la natura, legato a ritmi scanditi da cicli e riti stagionali millenari. L’intento è anche quello di riannodare quei fili?

“La lacerazione di un mondo ciclico, rivelata dalla Prima Guerra Mondiale (era già avvenuta, ovviamente, ma la guerra l’ha resa più visibile) è qualcosa che non può essere più rammendato, a causa di ciò che sappiamo oggi del nostro impatto sul mondo. La consapevolezza di questo impatto, causato dal cambiamento climatico antropogenico, è cataclismatica tanto quando le grandi guerre novecentesche. Forse lo è addirittura di più, e quasi certamente lo sarà, solo che non ci siamo ancora arrivati, anche se possiamo già intravederlo”.

Sharron Kraus, l’anima più strettamente musicale di Chanctonbury Rings, condivide con Hopper l’idea di un mondo “invisibile” che ci aiuta a venire a patti con noi stessi, attraverso il potere della creatività, dell’arte, della musica: “Credo esistano molte cose che ci consentono di entrare in contatto con la natura magica del mondo, e che queste esperienze così cariche siano essenziali per la nostra felicità, a un livello profondo. Spesso si tratta di qualcosa di nascosto, che riusciamo a vedere di sfuggita, il che ci spinge a cercare di scoprirne il mistero. È un genere di ricerca analogo al processo creativo: parti da qualcosa di misterioso e utilizzi la tua immaginazione per affrontarlo e stanarlo”.

E l’immaginazione è stata fondamentale nella realizzazione di Chanctonbury Rings: “Non ero mai stata a Chanctonbury prima di lavorare a questo disco, che nasce da una sonorizzazione dal vivo, non ne sapevo nulla. Avrei potuto guardare un po’ di foto e cercare informazioni, creando un contesto più ampio in cui muovermi, invece ho fatto un esperimento: mi sono basata esclusivamente sulle parole di Justin. Volevo capire se quelle parole e la mia musica si sarebbero avvicinati alla realtà. Dopo aver smesso di lavorare su testo e musica, ci siamo andati insieme, in occasione del May Day. Già guidando attraverso i South Downs, diretta a Steyning, il luogo ha incominciato ad assumere un’aria misteriosamente familiare. Arrivati in cima alla collina tutto coincideva con il luogo immaginato. Credo che questo sentimento faccia parte di questo paese da sempre. Il paesaggio, qui, è magico e haunted, molto folklore, storie e canzoni parlano di quello, della terra, delle stagioni. Come mai sta riemergendo ora? È irrilevante: non è un fenomeno passeggero, è qualcosa che resta. Io credo che creare connessioni con il paesaggio, con il passato, raccontare storie ‘magiche’, ci aiuti a sentirci radicati, parte di una comunità, dell’universo. È importante soprattutto lasciarsi influenzare dagli altri, dalle loro parole, dalle loro idee, da luoghi e storie ad essi associate, lasciarsi influenzare dalla natura – la sua bellezza, il suo carattere selvaggio – e vederci come parte del tutto, anziché sentirsene separati”.

Sentirsi parte del tutto, ma dopo essersi allenati a leggere la realtà attraverso una visuale altra, lievemente sfasata. “Spero”, chiude Hopper, “che questo album riesca a portare l’ascoltatore fuori da sé, facendolo levitare sopra l’anello di Chanctonbury, permettendogli così di veder prendere forma qualcosa che non è visibile a livello del terreno”. In altre parole, riuscire a decifrare l’alfabeto del paesaggio per trovarvi chiavi di lettura del nostro presente.