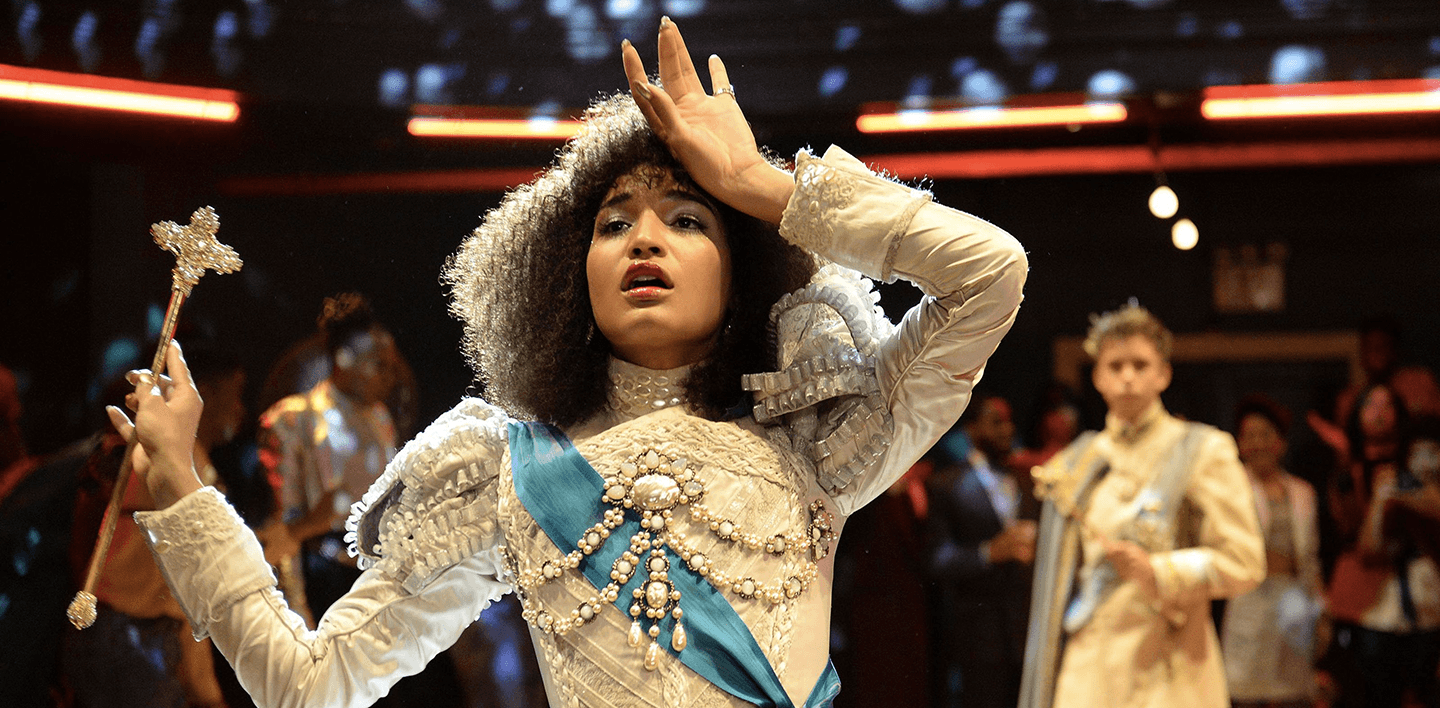

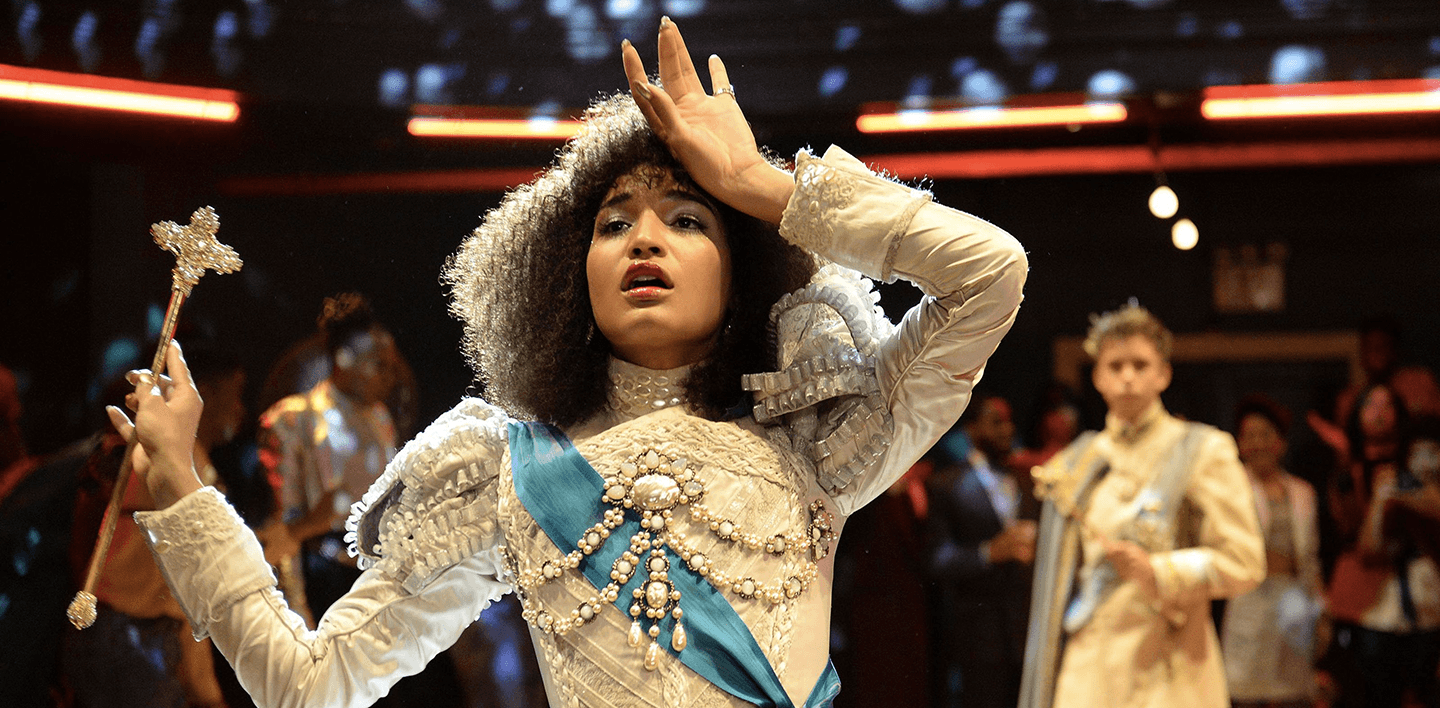

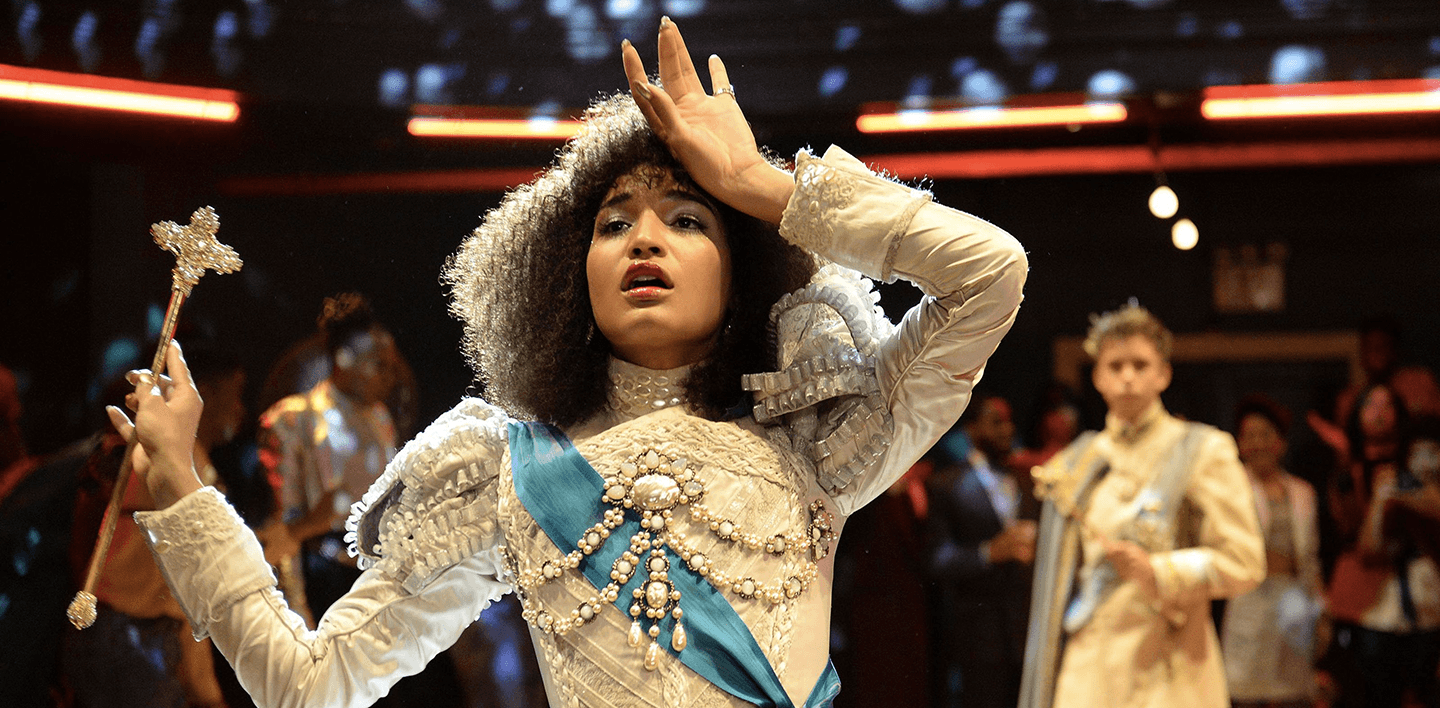

N ella prima scena di Pose, la serie TV di Ryan Murphy ambientata a New York nel 1987, un adolescente viene cacciato dai genitori per via del suo orientamento sessuale. Da qui parte il vagabondaggio che lo porta a entrare nel mondo delle “ballroom”, sale da ballo dove diverse “houses” (comunità queer capitanate da madrine transgender), competono sfilando. Il disconoscimento del modello parentale e la critica della famiglia “naturale” sono temi centrali di questo prodotto, e non stiamo parlando di un caso isolato nel panorama della nuova serialità statunitense.

La televisione sta cercando di assorbire i flussi di rinnovamento che investono il campo culturale. Prendiamo Anne with an E, adattamento del classico di Lucy Maud Montgomery Anna dai capelli rossi. Nel corso degli anni, il romanzo si è prestato a diverse riletture che ne hanno fatto un oggetto protofemminista. Anche Anne, come Pose, parla di un abbandono del contesto familiare naturale: cresciuta in orfanotrofio, Anne viene adottata dagli anziani fratelli Marilla e Matthew Cuthbert, inizialmente in cerca di un ragazzo che li aiutasse nei lavori della fattoria. Per tutto il corso della serie la marginalità di Anne rimane un attributo costante. La seconda stagione fa dell’ambiente scolastico il centro della tensione tra differenti modelli educativi. Questi, in realtà, sono modelli del nostro tempo, e il loro scontro è del tutto anacronistico rispetto all’ambientazione. Una nuova maestra “porta i pantaloni e non indossa il corsetto”; un adolescente, Cole, che è attratto dagli uomini e perciò impossibilitato a integrarsi nella piccola comunità di Avonlea. In una scena lo vediamo danzare in abiti “femminili” insieme ad Anne, costretta da una tinta maldestra a un taglio di capelli “maschile”: il credo nelle possibilità della televisione di agire come agente di rottura e cambiamento culturale è esplicito ed esibito al punto da creare un sussidiario della tolleranza.

Le figure di Pose – perlopiù transgender afro e latino-americani – sono i cosiddetti rifiuti della società normativa: ripudiati dalle famiglie e stigmatizzati per la loro innaturalità, si ritrovano nelle ballroom per esibire la “gaia vitalità” che si voleva abortita, o celata dietro quello che Mario Mieli (parafrasando Antonio Donato) definiva il “paravento censorio del normale travestitismo” che impediva di “comunicare anche mediante l’abbigliamento la ‘schizofrenia’ che sta in ‘fondo’ alla vita”. Queste tematiche erano già state parzialmente visitate in Glee, una serie che Ryan Murphy ha impiegato – almeno per quanto riguarda le prime stagioni – come un mezzo per infiltrare il tessuto normativo del teen-drama, ribaltandone ludicamente le costanti e l’immaginario fissato. Si può dire anzi che tutta l’opera di Murphy si configuri come una gigantesca ricampionatura televisiva, dove le sopravvivenze si legano ai flussi di rinnovamento in un contenitore sincronico, onnivoro (ma pure spesso estemporaneo e effimero: il suo show sulla maternità surrogata – The New Normal – è durato appena una stagione prima di essere cancellato).

Pose pensa la famiglia come una comunità in perpetua costituzione, un’idea che secondo Deleuze è contenuta in quella stessa di America, come afferma nel suo saggio dedicato alla formula di Bartleby, lo scrivano:

Non si tratta di un fantasma edipico, ma di un programma politico. (…) L’Americano è colui che si è liberato dalla funzione paterna inglese, è il figlio di un padre sbriciolato, figlio di tutte le nazioni.

Comunità dunque come rovesciamento del familismo eterosessuale dal quale sembra prendere in prestito tutta una terminologia e una ritualità soltanto per minarne e moltiplicarne le contraddizioni e le disgiunzioni, producendo così un patchwork, un senso nuovo: se il travestitismo rivela il sostrato schizofrenico che “sta in fondo alla vita” e se, come dice Ronald Laing, “il processo schizofrenico è un viaggio di iniziazione”, la “ball culture” è un modello di animazioni e riappropriazioni, di mitologie collettive e sopravvivenze dove le protesi e gli accessori impiegati non generano nuove identità fossilizzate, ma piuttosto effetti, distorsioni e rinascite alla propria alterità sostanziale.

I temi della rinascita al mondo e dello snaturamento del corpo normativo sono peraltro costanti che Pose inscrive nella presentazione di un modello – quello delle “houses” o “casate” – che va a costituire insieme una parodizzazione della famiglia e una sua riformazione impura. Non possiamo ancora parlare di un grumo di “nomadismi”: la serie abita e si identifica ancora con il territorio del ghetto; eppure, questa rappresentazione familiare è già molto complessa. Il fatto che quasi un’intera puntata sia dedicata alla transfobia da sempre presente all’interno della comunità gay e al rigetto di quanto è “evidentemente femminile” nell’omosessualità è indicativo di una consapevolezza interna che non nasconde le fratture e le anomalie dell’attuale tessuto rappresentativo.

In Anna with an E è Josephine Barry – ricca zia della migliore amica di Anne e soggetto prediletto della rilettura televisiva – a divenire il veicolo di questo (tentato) scardinamento: gli autori della serie la vogliono non più celibe ma in lutto per la scomparsa della compagna con la quale ha condiviso tutta la vita, nonostante l’impuntura morale e legale del diciannovesimo secolo. Ma questa violazione (pur sempre normativa e pedante) trova il suo sviluppo nella figura di Cole. Sarà proprio lui – al termine della stagione e nel corso del suo processo di formazione – a decidere di andare a vivere da Josephine Barry, rifiutando di fatto di tornare ad Avonlea e rinunciando così alla sua famiglia, celermente liquidata nel dialogo con il quale si congeda da Anne.

Sia Pose che Anne with an E insistono sul fatto che il rendersi orfani al mondo è gesto essenziale per qualsiasi formazione/iniziazione, e poi ancora che l’adozione è una pratica di discriminazione spirituale. Ci ricordano insomma che la famiglia non è il complesso delle sue superstizioni parentali (James Hillman) ma piuttosto un avvicendamento di flussi, ritorni e torsioni genealogiche, un ordine di conoscenze e forze centrifughe concepito come un’opera contro natura. Anche se con meno accortezza, queste opere si muovono nello stesso territorio di certe favole o racconti di formazione che poi non sono nient’altro che iniziazioni alla vera vita, come quella Matilde a cui Roald Dahl fa dire in una conversazione con la signorina Dolcemiele:

– Non voglio andare con loro! Gridò ad un tratto Matilde.

– Temo che tu non abbia scelta.

– Voglio stare qui con te. Ti prego, lasciamo stare con te!

– Lo vorrei tanto anch’io, ma non si può. Non puoi lasciare i tuoi genitori solo perché ne hai voglia. Hanno il diritto di portarti con loro.

— E se fossero d’accordo? — gridò Matilde con entusiasmo. Se dicessero di sì, potrei rimanere con te? Me lo permetteresti?

— Sì, sarebbe meraviglioso.

Come in Matilde, il tema portante non è più soltanto quello dell’orfano per destino, ma piuttosto quello del farsi orfani per eleggere la propria compagnia, per adottare la propria famiglia. E questo richiede prima di tutto di rendersi stranieri a se stessi, di ritrovarsi dissimili rispetto al sigillo delle appartenenze e delle triangolazioni.

Che cos’è la tradizione (1971) di Elemire Zolla ci aiuta a comprendere che l’opposizione binaria famiglia naturale/famiglia moderna – su cui punta gran parte della narrazione televisiva, a partire dal pluripremiato Modern Family – può esistere soltanto se si decide di ignorare l’impurità essenziale e il carattere discontinuo di un’istituzione storicamente attraversata da un coagulo di riformulazioni che impediscono da sempre di fissarne una morfologia certa.

La casa è il luogo, attesta Cicerone, dei sacrificia occulta, dove suo quisque ritu sacrificium faciat, secondo le particolarità devozionali specifiche della singola famiglia: che non era già un istituto meramente naturale ma un ordine destinato ad una trasmissione di conoscenze, di canti, di preghiere, tanto che un matrimonio o un’adozione erano iniziazioni. Quale scadimento non fu dunque il trapasso da questa famiglia soprannaturale a quella meramente materiale, dove un precario erotismo, un po’ di tenerezza o sdolcinatura e molta sopportazione sarebbero stati cementati da una miserabile morale civile!

Viene da chiedersi: davvero queste serie alludono a questo? Forse, ma solo per piccoli accenni, per sporgenze, per ipotesi, per tradimenti, per momenti di improvvisa libertà rispetto al loro tracciato elementare e alla loro impostazione industriale. Pur differendo sostanzialmente nello stile e nell’ambientazione – la New York sconvolta dall’ombra della sieropositività nel caso di Pose, e la comunità immaginaria di Avonlea nel Canada del diciannovesimo secolo per quanto riguarda Anne with an E – le due serie sono in realtà entrambe in costante dialogo con la realtà di oggi. Si pongono in una posizione di lateralità rispetto al modello parentale e nucleare della norma eterosessuale: non calco progressista ma tentativo di violazione riformulante. La famiglia diventa un campo attivo di sperimentazione, un orizzonte aperto e instabile, dove i generi si assottigliano sino quasi a scomparire, sebbene si senta la presenza di un credo pedagogico che fa da limite alla decostruzione dei ruoli e delle istituzioni.

Una delle scene chiavi dell’opera di Murphy, ad esempio, vede Damon sottoporsi – insieme con gli altri ragazzi della “house” che lo ha accolto – a un test dell’HIV. La regia dell’intero episodio indugia particolarmente su questo momento come specie di monito per la modernità, diluendo i tempi e le inquadrature e orchestrando, colloquio dopo colloquio, tutto il formarsi di una nuova consapevolezza nei volti dei personaggi: essere salvati non significa essere sani, ma essere giunti a conoscere la propria condizione, così da poter opporre alla piaga l’impronta di una “disperata vitalità”. Tutto valido, tutto permesso – è chiaro –, e insieme tutto scoperto ed esibito, passaggio dopo passaggio. Questa la “morale” di quelli che abbiamo già definito “sussidiari della tolleranza”, fatti di intenti di pedagogizzazione.

Queste serie presentano un problema di prospettiva. Vittime delle proprie banalità stilistiche (l’uso programmatico del flashback o dei colori a sottolineare le diverse tinte umorali del racconto) e di una certa atletica del trauma (per cui il passato agisce come una fissazione piuttosto che come un tempo suscettibile di un continuo ribaltamento) portano alla ribalta dinamiche queer che però, di fatto, impongono di voler abbandonare o quantomeno riformulare l’estetica industriale da cui nasce la serialità televisiva.

Ma è possibile che un prodotto televisivo sfugga a questa contraddizione? Un ovvio esempio incoraggiante è Twin Peaks – Il ritorno di David Lynch, che costituisce (nonostante la distanza tematica) un oggetto imprendibile e degenerato, quindi una lezione (non solo per gli autori televisivi “arcobaleno”, ma anche per l’attivismo queer) su come un’opera non debba necessariamente raccontare la differenza ma piuttosto testimoniarla nella sua essenza. Esempio più calzante potrebbe essere Big Mouth, cartone animato di Netflix creato fra gli altri dal comico Nick Kroll, vero e proprio dinamitardo animato che esplora la sessualità polimorfa di un gruppo di giovani adolescenti senza calarvi sopra la griglia censoria o “edificante” della pedagogia. Ancora molto resta da fare per inquietare l’immagine “cementata” della famiglia, ma lo studio di una parte dell’immaginario televisivo può essere utile per rivelare e moltiplicare le potenze vitali latenti che giacciono dietro il velo della normalizzazione spettacolare. L’analisi di queste serie deve esplicitare quanto nell’attualità è ancora inattuale perché dormiente o castrato: aprire queste opere sino a radicalizzarne l’etimo e le contraddizioni significa attivare gli scenari iniziatori della nostra modernità.