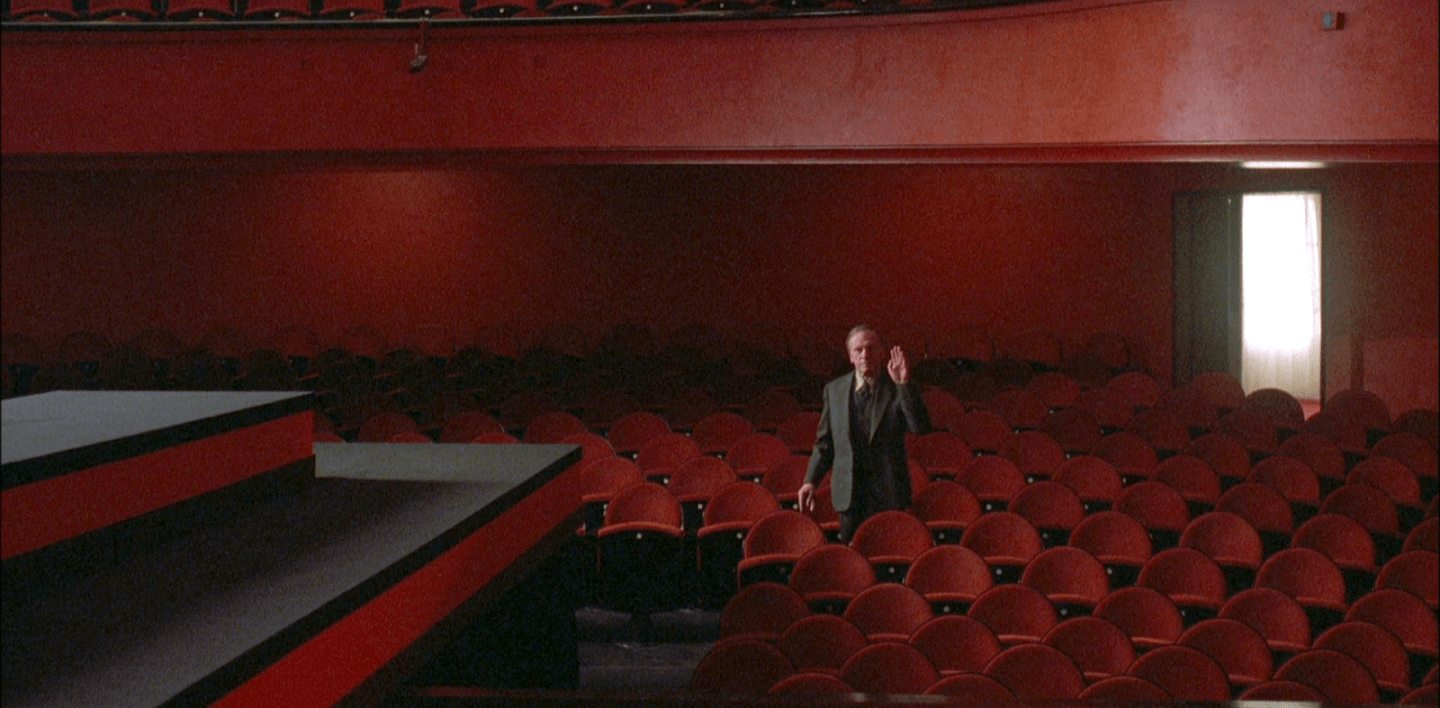

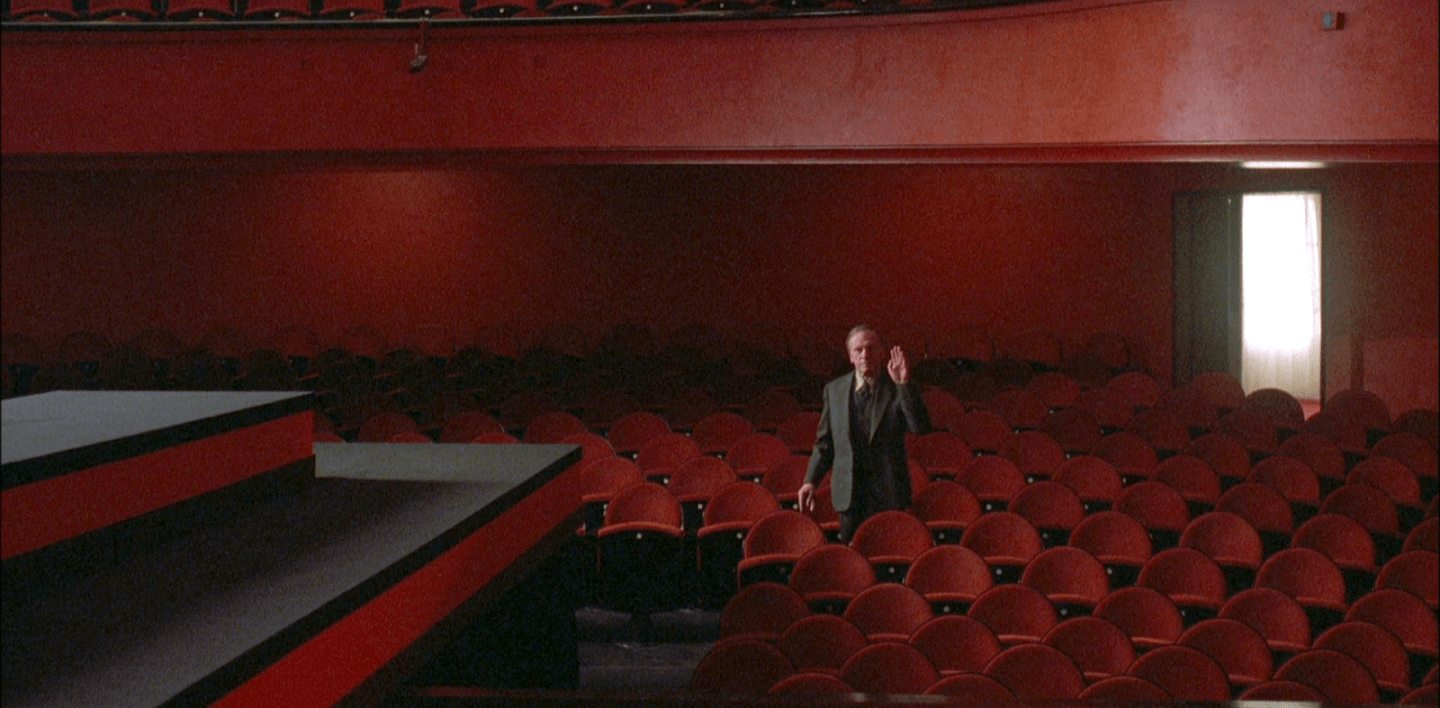

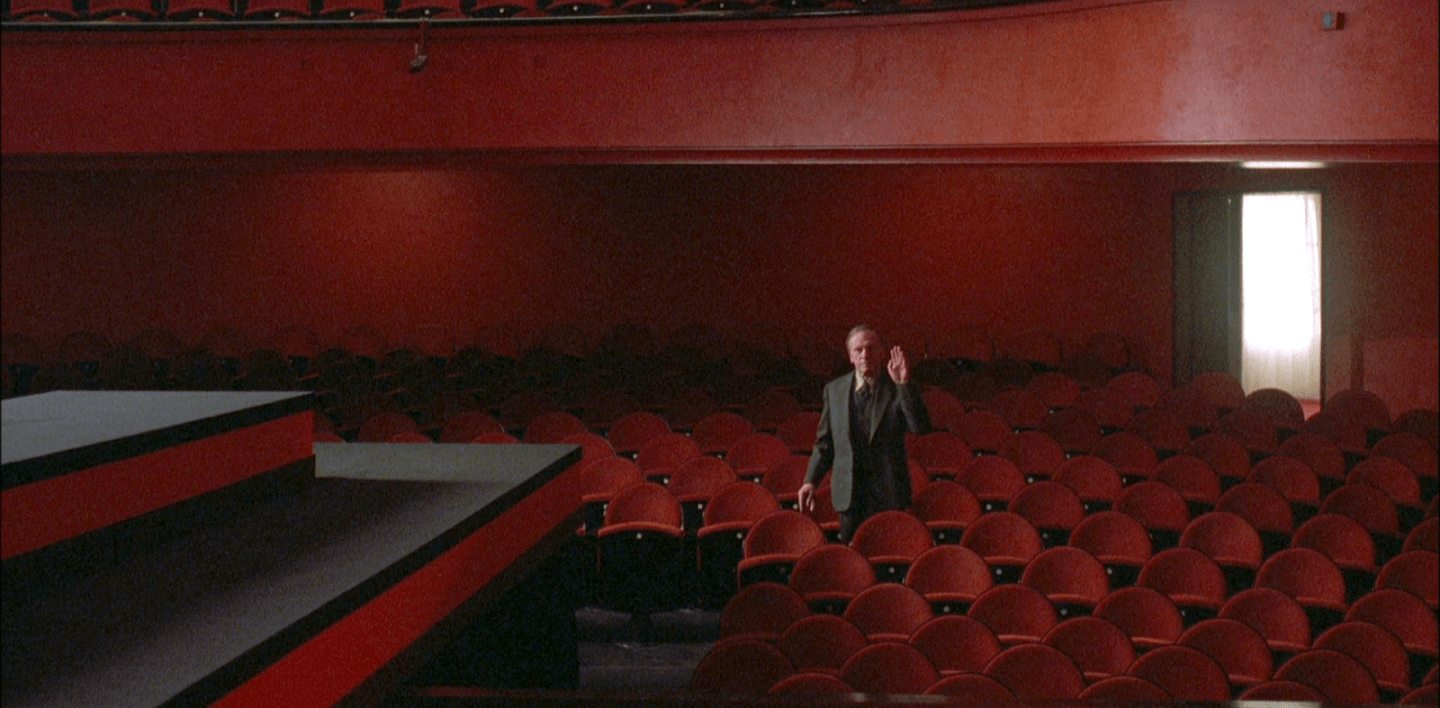

È da metà marzo che l’industria americana dello spettacolo tenta di trovare modalità nuove e laterali per far sopravvivere il cinema. Si possono ridurre le perdite e salvare le sale? In che modo far arrivare i film nel flusso mediatico della quotidianità pandemica? Quando far ripartire le produzioni? Tutti interrogativi che girano attorno a un centro immobile: come può un intero apparato che basa in massima parte le sue strategie commerciali sull’uscita in sala rimanere in piedi quando queste sono chiuse? Di più, come può un’intera forma d’arte fare a meno del luogo che le conferisce la sua specificità? In un momento storico come il lockdown in cui tutta la filiera economica e l’esperienza filmica si sono appiattite sul consumo casalingo babelico e bulimico delle migliaia di titoli presenti sui nostri schermi, ripensare adesso al funzionamento dell’intero sistema è tracciare l’orizzonte dentro al quale si farà e si fruirà il cinema nel prossimo futuro.

È sinistramente ironico che il lockdown abbia imposto la chiusura delle sale subito dopo quel periodo dell’anno definito dump months, cioè la finestra temporale di gennaio-febbraio in cui le grandi uscite delle festività natalizie e i film in corsa per i Golden Globe e gli Oscar concludono il loro passaggio nei cinema, facendo respirare il sistema in attesa dei blockbuster tardo-primaverili ed estivi. A un periodo di incassi tradizionalmente non eccezionali è seguita la chiusura totale a causa della pandemia, con la prospettiva di essere una delle ultime categorie commerciali a poter riaprire.

Se i produttori/distributori possono contare sulle uscite online e le pay tv, gli esercenti al momento sono impegnati nella richiesta di prestiti e sovvenzionamenti: AMC Theatres, la più grande catena di sale, ha già ottenuto dal mercato un bond da 500 milioni. Vanno pagati i debiti, i dipendenti e soprattutto gli affitti, praticamente ogni singolo esercente del mondo è seduto al tavolo delle trattative con i proprietari immobiliari per cercare delle soluzioni convenienti a tutti (si stima che AMC versi circa 250 milioni ogni trimestre solo di canone; Marcus Theatres, la quarta catena per grandezza degli Stati Uniti, possiede anche bar, ristoranti, hotel).

Come può un intero apparato che basa in massima parte le sue strategie commerciali sull’uscita in sala rimanere in piedi quando queste sono chiuse?

Per di più la maggior parte delle strutture occupate dai cinema è di difficile ricollocazione in caso di fallimento, e spesso sono degli anchor tenant, cioè la prima attività a cui è stato affittato lo spazio nei mall o nelle zone commerciali per inaugurarle o rivitalizzarle. Persino in nazioni come la Corea o Taiwan, dove le sale sono rimaste aperte, non è andata meglio: tre spettacoli al giorno, un’offerta pensata per andare sul sicuro, con titoli come La La Land e Avengers: Endgame. Perché va bene riaprire il prima possibile – la Norvegia l’ha fatto il weekend dell’8 maggio e l’Italia lo farà il 15 giugno – ma ancora una volta la questione è come farlo: sperare di sostenere l’intero sistema con i drive-in, come si è detto, è pura utopia che può funzionare solo per iniziative simboliche, di rilancio e visibilità, come l’itinerante Tribeca Drive-In.

I protocolli adottati per la riapertura in Texas o quelli previsti in Spagna elencano sempre le stesse misure: posti disposti a scacchiera, dipendenti con guanti, mascherina e temperatura rilevata più volte al giorno, sanificazione tra uno spettacolo e l’altro e auto-sanificazione dello spettatore, biglietti e posti prenotati online, cibo e bevande da ritirare in apposite zone pick-up.

Cosa mostrare alla riapertura?

La domanda centrale a cui nessun protocollo può rispondere è: cosa mostrare? Non è detto che al momento della riapertura ci sarà davvero qualcosa da proiettare, e di certo si dovranno programmare i titoli già in sala prima del lockdown, quelli passati in streaming e i classici del passato. Ma poi? Poi toccherà attrarre il grande pubblico, tutto insieme e tutto in fretta, e le date per ora confermate di blockbuster come Tenet di Christopher Nolan (17 luglio) e Mulan della Disney (24 luglio) sono lì a dimostrare una prima e parziale intesa tra distributori ed esercenti. Servirà infatti una collaborazione mai vista prima per pianificare nel dettaglio le uscite ed evitare sia un intasamento eccessivo che una penuria di titoli.

Ma anche così non si è al riparo dalle incertezze, visto che un distributore potrebbe decidere di trattenere il lancio di un film perché piazze importanti come New York o Los Angeles sono ancora alle prese con la COVID-19, o per via del basso numero di spettatori registrati dai primi titoli usciti al cinema. E nel caso di un sistema frammentato, le major difficilmente faranno proiettare i loro titoli più importanti, con la paura di vederne scendere il valore o della temutissima e invincibile pirateria. A risentirne di più, paradossalmente, saranno i mercati esteri che in mancanza di una forte cinematografia nazionale contano sui blockbuster americani per riempire le sale. La Warner, produttore e distributore di Tenet, sa benissimo quanto l’intera filiera punti sulla data del 17 luglio per una ripartenza economica e simbolica, ma allo stesso tempo ha bisogno di circa l’80% del circuito mondiale per far uscire un film del genere. Senza contare le problematiche a livello di marketing per via della quasi impossibilità di promozioni tradizionali come i billboard o l’assenza dello sport in televisione come veicolo indispensabile per i trailer – e uno slittamento in avanti di Tenet provocherebbe un effetto domino per l’uscita di altri importanti titoli come il già citato Mulan ma anche Wonder Woman 1984 (14 agosto).

Il numero di spettacoli giornalieri e di spettatori paganti sarà inferiore per via delle misure di sicurezza, i film più costosi dovranno restare in sala più lungo per recuperare investimenti da milioni di dollari.

Per chiudere il quadro, se anche tutto andrà nel verso giusto si potrebbe assistere a una crisi sistemica: il numero di spettacoli giornalieri e di spettatori paganti sarà significativamente inferiore per via delle misure di sicurezza, i film più costosi avranno bisogno di un passaggio in sala più lungo e con più schermi per recuperare investimenti da centinaia di milioni di dollari, e a risentirne sarà la contro-programmazione di titoli medi, indipendenti e d’autore. Si avrebbero così dei multi-sala improvvisamente diventati mono-sala per proiezioni su decine di schermi dello stesso film, mentre le produzioni più piccole vengono dirottate sull’online e la tv.

Sta già succedendo, con titoli su cui gli studios puntavano meno, che sono stati venduti direttamente agli streaming service: An American Pickle dalla Sony a HBO Max, The Lovebirds da MRC/Paramount a Netflix e My Spy da STX ad Amazon, per spingere fuori dal mercato prodotti che non sono blockbuster e costringendo così le case indipendenti a puntare al guadagno sicuro della vendita online, piuttosto che all’incertezza dell’uscita in sala. E tutti sembrano aver dimenticato che a novembre 2019 il Dipartimento di Giustizia americano ha depositato in tribunale la richiesta di abrogazione del Paramount Decree, la storica sentenza del 1948 della Corte Suprema che impedisce agli studios, tra le altre cose, di possedere le sale cinematografiche. Se anche questa ultima protezione dovesse venire meno, cinema di quartiere ed esercenti nazionali, stretti come sono tra il lockdown e lo streaming online, potrebbero finire in mano alle grandi media company – magari non nel prossimo futuro, vista la crisi generale in cui si trovano immersi anche gli studios e la reticenza nell’investire nel brick-and-mortar in un momento storico dove i negozi fisici stanno perdendo importanti quote di mercato, ma più avanti chissà.

Le piattaforme streaming

Se nel post-lockdown servirà uno sforzo congiunto di distributori ed esercenti, nell’attuale situazione il tacito accordo è stato quello di far uscire in PVOD (Premium Video On Demand) e sulle varie piattaforme streaming i film già in sala al momento dello stop o i titoli minori che dovevano esordire di lì a poco. Questo sottile equilibrio si è però incrinato con il successo delle vendite online del cartoon della Universal Trolls World Tour, che in un mese ha incassato 100 milioni a fronte di un noleggio di 48 ore al prezzo di 19.99 dollari e circa 5 milioni di persone ad averlo acquistato. Visto il guadagno netto ottenuto da Universal (i profitti delle vendite online vanno divisi 80/20 con le piattaforme, mentre con le sale si ha una quota di circa 50/50), il CEO Jeff Shell si è affrettato a dichiarare che in futuro ci sarà la concreta possibilità di lanciare un titolo in contemporanea sia in sala che in streaming. Tutte le maggiori catene di cinema e l’associazione nazionale degli esercenti si sono messi di traverso, e AMC Theatres (tra l’altro casa madre di marchi come UCI e Odeon) ha perfino deciso di bandire dalle sue sale i futuri film della Universal. Il timore è non solo di perdere titoli importanti alla ripartenza, ma che l’erosione del periodo di permanenza in sala di un film o la perdita dell’esclusiva dei cinema sia accelerata e definitiva.

Guardando da vicino l’operazione compiuta dalla Universal, si nota che il risultato commerciale è dovuto a una strategia molto raffinata e difficilmente riproducibile a piacimento, che va oltre la temporanea chiusura delle sale e la presenza a casa di milioni di persone. Trolls World Tour è il seguito del campione di incassi del 2016 Trolls, aveva alle spalle un’importante campagna di marketing in vista dell’uscita del 10 aprile e un accordo commerciale per una linea di giocattoli con McDonald’s. Se all’hype già alto aggiungiamo che su Netflix si trovano ben 52 episodi dello spin-off televisivo Trolls: The Beat Goes On!, allora si capisce come il successo al noleggio sia dovuto a una serie di fattori sapientemente allineati e non alla disponibilità tra migliaia di altri prodotti. D’altronde non è mai dove è posizionato un film a fare la differenza, ma come: seguendo l’esempio della Universal, la Disney ha deciso di attirare gli Young Adult offrendo direttamente sul suo servizio streaming Artemis Fowl, il film di Kenneth Branagh tratto dal ciclo di romanzi fantasy di Eoin Colfer; e la Warner di lanciare in PVOD Scoob!, cartoon di derivazione televisiva e destinato a bambini e famiglie.

Non si tratta soltanto di trovare un’alternativa momentanea alla sala per recuperare parte dell’investimento prodotto, ma anche di sperimentare nuove modalità commerciali.

Un ulteriore modello verrà sperimentato sempre dalla Universal con il noleggio premium dal 12 giugno di The King of Staten Island, la nuova regia di Judd Apatow e con il comico del Saturday Night Live Pete Davidson nel ruolo da protagonista, un film R-rated che ci dirà se anche pellicole più mature e adulte, senza canoniche campagne pubblicitarie e nicchie di sale e mercati ricettivi, possano avere successo con la sola vendita online. A dimostrazione che tutti i livelli del sistema stanno provando questa strada, anche gli indipendenti si sono mossi creando dei virtual theatre, “sale digitali” disponibili su piattaforme come Film Movement Plus e Kino Marquee o create ex-novo, dove sono usciti titoli importanti come Deerskin di Quentin Dupieux o Liberté di Albert Serra, con gli incassi del noleggio divisi 50/50 tra la distribuzione e il cinema locale.

Studios e indipendenti, cartoon o R-rated, in tutti questi casi non si tratta soltanto di trovare un’alternativa momentanea alla sala per recuperare parte dell’investimento prodotto (e su questo, come abbiamo visto, gli esercenti sono generalmente d’accordo), ma anche di sperimentare nuove modalità commerciali che possano concludere la rivoluzione digitale iniziata quasi un decennio fa. La distribuzione sequenziale su cui si basa il sistema (i film vanno in esclusiva prima nelle sale, poi noleggio online, dvd, pay tv, servizi streaming e infine tv non a pagamento) deve essere rinnovata per stare al passo con la moltiplicazione degli schermi e l’ineludibile presenza di internet, da una parte impedendo concentrazioni di mercato con il dominio di poche aziende e pochi titoli, dall’altra salvaguardandone il luogo d’elezione, cioè i cinema. La lettera aperta diffusa da molti esercenti cinematografici indipendenti va in questa direzione.

Il futuro delle produzioni

Ma i film verranno ancora realizzati? Qui la situazione è meno ingarbugliata di quanto possa sembrare. Certo, la stragrande maggioranza delle produzioni è ferma, ma ci sono importanti eccezioni sia al cinema che in televisione: è fondamentale capire come siano riusciti a farlo. L’esempio più evidente è l’animazione, comparto che può essere quasi interamente rilocato a casa. Titoli molto attesi come SpongeBob Movie: Sponge on the Run, Tom & Jerry e Minions: The Rise of Gru sono proseguiti grazie a programmi come Toon Boom, Cintiq e Harmony, registrando le voci su Zoom e sugli iPhone (alcuni attori hanno doppiato i personaggi chiusi nel silenzio ermetico delle loro macchine) e approfittando della particolare composizione delle compagnie di animazione, che spesso hanno interi comparti o sussidiarie dislocati nel mondo (la Paramount ha le crew al lavoro tra Los Angeles, Montreal, Dallas e Parigi). Discorso diverso, ma complementare, per tutti i titoli non di animazione già in post-produzione, dove ha contato molto l’organizzazione da remoto: la WETA, la compagnia di effetti speciali e visivi di Peter Jackson, vista la sua sede in Nuova Zelanda è stata una delle prime aziende a dover fronteggiare la chiusura forzata e quindi a riprogrammare in modo rapido, e al momento conta quasi 1.500 dipendenti al lavoro da casa; le post-produzioni di due serie enormi come The Mandalorian e Westworld si sono svolte in parte da remoto, montando i girati in collegamento su Zoom e facendo i salti mortali per portare a termine la parte in assoluto più ardua, cioè il sound mixing.

Animazione e post-produzione sono una cosa, girare sul set un’altra – ma si è fatto anche quello. In Australia il remake di Children of the Corn e la soap Neighbours sono andati avanti, Warhunt con Mickey Rourke ha fatto lo stesso in Lettonia, la serie tedesca Unter Uns è proseguita e le produzioni Netflix in Islanda e Corea non si sono fermate un giorno. Si tratta di set dislocati su diversi continenti e con situazioni locali epidemiologiche molto diverse tra loro, ma le dinamiche adottate saranno la base per qualunque tipo di produzioni future (Netflix ha già dichiarato che implementerà nel resto dei suoi set i modelli messi a punto in Corea). A partire dalla copertura assicurativa, il principale problema della ripartenza, che in tutti i casi citati è stata garantita lavorando a stretto contatto con i dipartimenti governativi di salute pubblica, del lavoro e le Film Commission per redigere protocolli molto rigidi – questo l’esempio inglese.

Si tratta di soluzioni adottate per film già in lavorazione, che andranno messe a sistema nelle nuove produzioni, evitando polizze assicurative troppo alte o sprovviste del riferimento alla COVID-19 tra le cause di forza maggiore. Negli Stati Uniti c’è un disegno di legge della deputata Carolyn Maloney per l’introduzione di un Pandemic Risk Insurance Act, che obbligherebbe le assicurazioni a offrire copertura in caso di pandemia, con i risarcimenti garantiti dal governo grazie a un fondo da 750 miliardi. Nonostante tutto, non sarà facile tornare a girare. Protocolli e assicurazioni non potranno rispondere a tutti gli interrogativi: test, tamponi, sanificazione ed eventuale isolamento della troupe implicano costi maggiori, un personale ridotto comporta tempi di lavorazione più lunghi (alcuni produttori stanno addirittura pensando di limitare il numero di ciak per ogni scena). Se da una parte si cercherà di ridurre il personale, dall’altra dovranno essere create delle figure ad hoc per la gestione delle questioni igienico-sanitarie, una sorta di safety coordinator come proposto dalle maestranze degli spot pubblicitari; costi maggiori porteranno a una difficoltà ulteriore nel generare profitti in sala e a sfruttamento. E c’è il rischio che intere categorie attoriali vengano falcidiate. Si pensi ai background actors, le figure essenziali che popolano le strade, i bar, gli stadi di ogni film (letteralmente, gli assembramenti); o ai personaggi più anziani presenti sullo schermo, protagonisti o no: produzioni come Star Trek: Picard con un Patrick Stewart settantanovenne dovranno mettere in pratica standard di sicurezza ancora più stringenti.

Test, tamponi, sanificazione ed eventuale isolamento della troupe implicano costi maggiori, un personale ridotto comporta tempi di lavorazione più lunghi.

Infine una considerazione di sistema: contesti epidemiologici e misure restrittive differenti, la capacità di agire in modo coordinato con autorità ricettive e preparate, stabiliranno quali cinematografie e mercati riusciranno a riprendersi dalla crisi causata dalla pandemia. Si potrebbe così assistere a rilocazioni di intere produzioni in paesi più avanti nella gestione dell’emergenza sanitaria e con strutture meglio organizzate, decise ad attirare e far ripartire il comparto cinema: Nuova Zelanda e Repubblica Ceca, già set di titoli importanti come Avatar e The Wheel of Time, sono pronte a ricominciare o lo stanno già facendo, e con tutta probabilità i blockbuster americani si sposteranno lì se Georgia o California dovessero continuare a rimanere chiuse; per non parlare dell’Islanda, dove Netflix ha continuato a girare una serie come Katla, ricevendo il supporto sul campo per la gestione sanitaria dalla deCode Genetics, l’azienda che ha lavorato con il governo dell’isola per il contenimento dell’epidemia.

È questa la sfida e l’obiettivo più grande, cioè permettere una relativa sicurezza sanitaria (e quindi, a cascata, economica e produttiva) alle produzioni grandi e piccole, e non è distopia immaginare società farmaceutiche/medico-sanitarie impiegate su larga scala per la ripartenza delle attività cinematografiche. Pensiamo proprio a deCode Genetics, compagnia biotecnologica di rilevanza mondiale, che nel 2019 ha realizzato la mappatura più precisa mai fatta del genoma umano dopo interi decenni passati a creare un database nazionale della popolazione islandese; o ai Tyler Perry Studios di Atlanta che avranno sui set i medici dell’Emery Vaccine Center, il più importante centro di ricerca universitario sui vaccini al mondo, sito proprio accanto al CDC americano e al National Institute of Allergy and Infectious Diseases di Anthony Fauci. Quale peso avranno queste multinazionali dopo il lockdown?

Si vince e si perde durante una pandemia, ma non tutti vincono e perdono allo stesso modo. Certo, le uniche compagnie ad aver raggiunto un segno positivo nei primi tre mesi dell’anno sono gli studios con titoli che hanno sfruttato la lunga coda natalizia o hanno esordito a inizio 2020 – la Sony guida questa classifica con un disarmante +131% rispetto all’anno precedente, unica azienda a non aver finora perso ma addirittura guadagnato, trainata da successi come Bad Boys for Life rilasciato il 17 gennaio con un incasso mondiale di 420 milioni di dollari. Le aziende cinematografiche hanno evitato una crisi strutturale perché fanno parte di compagnie madri più grandi ed omogenee: con l’acquisizione nel 2018 di Time Warner da parte di AT&T, e la fusione tra Viacom e CBS a fine 2019, si è stabilito una sorta di moderno e definitivo profilo societario dei grandi studios, completando un percorso iniziato decenni fa. I più importanti marchi cinematografici e televisivi appartengono a media company di dimensioni ancora maggiori, a loro volta appartenenti a multinazionali tecnologiche e delle telecomunicazioni che hanno costruito un ecosistema chiuso dove tutto – contenuto e piattaforma – è fornito unicamente da loro. Dalla diversificazione su più prodotti e segmenti si è quindi passati al consolidamento (AT&T con Time Warner, NBCUniversal in Comcast, Paramount e CBS con Viacom, mentre la Disney non è mai stata solo una media company), per un panorama che nonostante la recente affermazione di case indipendenti come Blumhouse, Annapurna, A24 e STX Entertainment, vede gli studios cannibalizzare il sistema lasciando alla Lionsgate, la prima delle cosiddette mid-majors, solo il 7% degli incassi americani del 2019. E nella situazione attuale le compagnie più grandi hanno vita ancora più facile, perché le pesanti perdite sono quasi totalmente assorbite dalle sottoscrizioni agli internet provider, dai contratti telefonici, dai servizi digitali – con il pericolo che la concentrazione di mercato, una volta superata l’emergenza sanitaria, aumenti.

Nel mondo post COVID-19, insomma, tra sale sull’orlo del fallimento e dominio delle piattaforme, si potrebbe realizzare un monopolio totale della visione: un film prodotto da una major, che esordisce nei cinema di sua proprietà, rivisto online su uno streaming service di sua proprietà, grazie a una connessione internet di sua proprietà e da condividere online con uno smartphone utilizzando una tariffa dati di sua proprietà. Non è anche questo un lockdown?