S crive nel 1992 Richard Cook, autorevole critico britannico, in Jazz Encyclopedia: “Gli album contenenti la sua musica fanno sovente l’effetto di diversivi svagati e incoerenti. Viene da chiedersi quanta attenzione avrebbe ottenuto se fosse rimasta un’Alice McLeod qualsiasi”. Giudizio velenoso che denuncia la miopia culturale di chi l’ha espresso, nel contempo evidenziando in controluce la natura maschile (e maschilista) del jazz medesimo: cantanti a parte, le presenze femminili nel suo tracciato storiografico sono eccezioni rarissime. Fra gli arcani maggiori del genere possiamo citare giusto Carla Bley: un’artista bianca. Donna e nera, Alice Coltrane – rinominatasi in sanscrito Turiyasangitananda, “la beatitudine della musica sublime del Signore”, dopo la conversione all’Induismo – pagava dunque un doppio dazio.

Riesaminandone la vicenda e soprattutto il lascito discografico è viceversa lampante che le forme di sincretismo da lei sperimentate – ancora adesso sbalorditive all’ascolto – la pongono fra i grandi protagonisti musicali del XX secolo, in un ruolo paragonabile a quello di Sun Ra o Don Cherry, altri outsider mal sopportati nell’ambito di appartenenza. Molto più di ciò che scrisse – quantunque con buone intenzioni – Amiri Baraka (l’autore de Il popolo del blues) nell’introduzione al suo primo lavoro da solista, A Monastic Trio: “Alice è una proiezione mondana dello spirito di John” [Coltrane, ndR]. Parole che comunque provavano a sottrarla alle ingiurie sessiste di chi la considerava colpevole di aver irretito Trane – suo marito –, mandando a rotoli il leggendario quartetto di A Love Supreme: una Yoko Ono ante litteram, insomma.

Tardivamente, dopo la morte avvenuta il 12 gennaio 2007, alle soglie del settantesimo compleanno, il tempo ha cominciato a renderle giustizia, vuoi per il risalto avuto dalle riedizioni dei suoi lavori, vuoi per il credito conquistato frattanto dal pronipote Steven Ellison, in arte Flying Lotus. Quest’ultimo le aveva dedicato un brano – Auntie’s Harp – in Los Angeles, album che nel 2008 lo rese una delle figure più influenti nella scena dell’avant-garde elettronica, e durante la preparazione del successivo Cosmogramma s’immerse nella sua musica. In un’intervista concessa allora a Pitchfork, disse: “A un certo punto era come se avessi smarrito gran parte dell’emozione che intendevo esprimere, ascoltavo un mucchio di roba senz’anima, roba elettronica, tanto da esserne saturo. Così ho ricominciato a sentire le cose della zia. E ho pensato: ‘Cazzo, ecco cosa voglio che la gente percepisca, non quell’altra, la fuffa tecnologica’”. Aggiungendo poi:

In tutta onestà, posso immaginare perché produsse musica simile dopo la morte di John Coltrane, il movente che la spinse verso quel tipo di sonorità. Credo manifestasse attraverso di essa la propria afflizione, cercando di accettarne la dipartita: un lutto che aveva terremotato il suo intero universo. Capisco bene cos’ha passato.

Trane se ne andò il 17 luglio 1967, ucciso da un cancro al fegato causato verosimilmente dall’abuso di eroina, dipendenza da cui per altro si era liberato dieci anni prima: non ancora 30enne, Alice rimase vedova con quattro figli piccoli a carico (Michelle, frutto del matrimonio precedente, e i tre avuti insieme a John: John Jr., destinato a morire in un incidente d’auto nel 1982, Ravi, da adulto sassofonista come il padre, e Oranyan, nati tra il 1964 e il 1967). Il loro amore era durato appena quattro anni.

Alice McLeod era venuta al mondo il 27 agosto 1937 in Alabama, quinta di sei figli. Crebbe da ragazzina prodigio nell’East Side di Detroit, dove la famiglia si trasferì poco dopo la sua nascita. La madre Anna era corista gospel e la figlia cominciò a suonare nella chiesa battista di Mount Olive frequentata dai genitori all’età di nove anni: da due prendeva lezioni private di pianoforte e in seguito avrebbe studiato musica classica presso la Cass Technical High School. A casa non era l’unica a impegnarsi su quel fronte: la sorella minore Marilyn sarebbe diventata autrice per conto della Motown (massimo successo: Love Hangover di Diana Ross, nel 1976) e il fratellastro Ernest Farrow era contrabbassista di valore. Fu lui a spronarla in senso professionale, invogliandola a creare una band di rhythm’n’blues e mettendola in contatto con gli esponenti di punta della vivace scena be bop cittadina: Yusef Lateef, Kenny Burrell e Joe Henderson. In quell’ambiente incontrò Kenny “Pancho” Hagood – vocalist affermato, come provano le registrazioni con Thelonious Monk, Charlie Parker, Dizzy Gillespie e Miles Davis – e se ne innamorò. Si sposarono nel 1959, appena prima di trasferirsi a Parigi, dove Alice ebbe modo di esercitarsi con Bud Powell e di suonare occasionalmente al Blue Note.

L’anno seguente nacque Michelle, ma il matrimonio stava naufragando: “Pancho” era ostaggio dell’eroina e lei lo lasciò, tornando con la figlia a Detroit; là riprese a bazzicare il circuito jazz locale, esibendosi fra il 1962 e il 1963 in trio, in duo con la vibrafonista Terry Pollard e con il quartetto di Terry Gibbs, vibrafonista anch’egli. Nel frattempo le era capitato di ascoltare i dischi di Coltrane, in particolare il classico My Favorite Things e l’avventuroso esordio su etichetta Impulse! Africa/Brass, datati entrambi 1961. Cosicché, quando arrivò in città nel gennaio 1962 per uno show al Minor Key, non si fece sfuggire l’occasione di ammirarlo dal vivo. Ne fu ovviamente impressionata: “Persino prima di conoscerlo e divenire parte del suo gruppo e della sua vita, dentro di me avevo percepito una connessione spirituale e musicale con quella persona, una connessione divina”.

Il destino li fece incontrare l’anno dopo, in estate, quando la band di Gibbs in cui lei suonava fu ingaggiata per aprire alcuni concerti del gruppo di Trane al Birdland di New York: si conobbero e sbocciò l’amore. Alice stessa rievoca quei momenti nel volume biografico di Franya J. Berkman Monument Eternal: “I primi giorni avevo poco da dire, a parte ‘Ciao’. Tutto qui. Poi venne fuori qualcosa in più: a un certo punto stavo passeggiando in camerino e lo sentii abbozzare una nuova composizione. Camminava dietro di me suonando. Dissi: ‘È splendido. Che tema splendido, che melodia meravigliosa’. E lui: ‘È per te!’”. Per lei John lasciò la moglie Naima e, una volta divorziato, la prese in sposa nell’ottobre 1965 a Juárez, in Messico. Intanto aveva pubblicato il proprio capolavoro, A Love Supreme: opera pervasa da un intenso misticismo, certificato dalle note di copertina redatte dall’autore (“Questo album è un’umile offerta a Lui”). A proposito della gestazione del disco, Alice raccontava:

Fu il risultato dell’introspezione e della meditazione. Dev’essere rimasto al piano di sopra per quattro o cinque giorni… E quando venne giù, fu come Mosè che scendeva dalla montagna. Che meraviglia, il dono che Dio gli aveva dato!

L’ascesi mistica di Coltrane era cominciata con la disintossicazione dall’eroina, sviluppandosi attraverso lo studio delle sacre scritture: partendo dall’originario alveo cristiano si dedicò alla conoscenza dell’Islam, della Cabala ebraica, dell’Induismo e del Buddhismo. Fu dunque John a influenzarla in quel senso, ma trovò terreno fertile. Meditavano insieme nella casa di Huntington, sull’isola di Long Island, dove si erano stabiliti nel luglio 1964: “Miravamo a esperienze più elevate nella vita spirituale e a una maggiore consapevolezza”, ricordava lei.

Frattanto l’irrequietezza creativa stava portando Trane altrove: impressionato dal free jazz di Albert Ayler e Archie Shepp, voleva allargare i propri orizzonti espressivi, radicalizzandone le forme. Arrivarono così Ascension, Meditations e Kulu Sé Mama, ossia l’“anti jazz” di cui parlava all’epoca “DownBeat”. Ciò finì per indisporre il pianista McCoy Tyner e il batterista Elvin Jones, al suo fianco dal 1960, che se ne andarono dal gruppo alla fine del 1965. Per rimpiazzare il primo, interpellò Alice e la coinvolse nella ricerca di una musica votata a una dimensione universale, sconfinando cioè dal jazz strettamente inteso: “John m’insegnò a suonare a tutto tondo, in altre parole a non fissarmi su un punto e limitarmi a quell’accordo: ‘Allargati, apriti, suona l’intero strumento’, diceva”. Si definì in quel modo il suo tipico stile pianistico, fatto di arpeggi elusivi e impeto percussivo, documentato nel disco dal vivo Live at the Village Vanguard Again!, che immortala uno show tenuto nel club newyorkese il 28 maggio 1966, e nel postumo in studio Expression, dove sono raccolti episodi registrati nel tardo inverno del 1967.

Erano gli atti conclusivi della vita pubblica di Coltrane: l’ultimo concerto – senza Alice in formazione – ebbe luogo il 7 maggio al Famous Ballroom di Baltimora, mentre il penultimo, con lei al piano, all’Olatunji Center of African Culture di New York, il 23 aprile, è testimoniato da un album uscito nel 2001. Dopo di che rimase da amministrare l’imponente archivio di materiale inedito, dal quale derivarono dischi su cui Alice si prese la responsabilità d’intervenire personalmente: da Cosmic Music del 1968, attribuito a entrambi, essendo occupato per metà dalle primissime registrazioni a suo nome, sino a Infinity del 1972, con sovraincisioni d’archi da lei curate che irritarono i puristi.

Nella fase iniziale del cammino artistico da solista si valse della complicità di partner abituali del marito: il sassofonista Pharoah Sanders, il contrabbassista Jimmy Garrison e i batteristi Rashied Ali e Ben Riley, in studio con lei nel gennaio 1968 per preparare il debutto individuale intestato al “trio monastico”, dove aleggiava ovunque la presenza dello scomparso, da Gospel Trane a Ohnedaruth, “compassione” in sanscrito, il nome assegnato al suo spirito, mentre Alice sarebbe diventata Turiya, “pura consapevolezza”. In quel disco usava per la prima volta l’arpa commissionata a un artigiano da John alla fine del 1966, ma consegnata sei mesi dopo il decesso, che aveva imparato a maneggiare da autodidatta con esiti sorprendenti: “Il piano è l’alba, l’arpa il tramonto”, spiegò in un’intervista. Tutto ciò coincideva con il doloroso processo di elaborazione del lutto, cui nell’estate del 1969 si aggiunse quello per la precoce morte del fratellastro Ernie, annegato in mare.

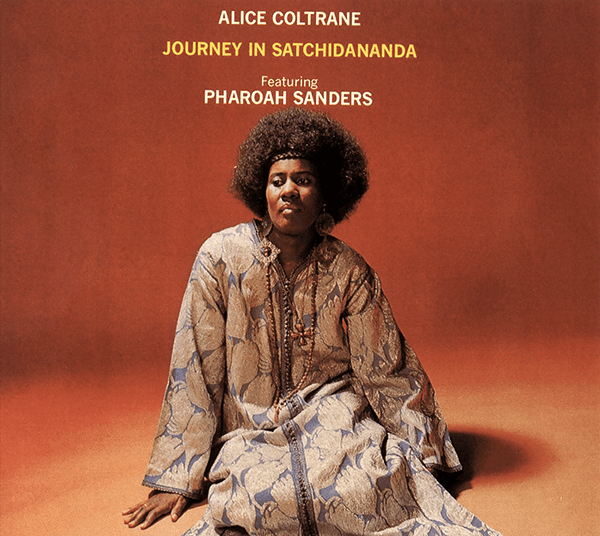

Viveva sull’orlo del crollo psicofisico e perdeva peso in misura allarmante (scese da 56 chili ad appena 43): “I miei familiari erano molto preoccupati della mia salute fisica e mentale”. Fu l’amico e concittadino Vishnu Wood, contrabbassista di una certa fama, a suggerirle di affidarsi alla guida spirituale del guru Swami Satchidananda, trasferitosi nel 1967 a New York, dove aveva fondato l’Integral Yoga Institute, e divenuto celebre per aver pronunciato l’orazione di apertura al festival di Woodstock, il 15 agosto 1969. Così fece e ne trasse beneficio, tanto che nel novembre 1970, alla vigilia del primo viaggio in India, registrò un album – uscito poi l’anno seguente – a lui esplicitamente dedicato, Journey in Satchidananda, nel quale la dotazione strumentale era arricchita dall’oud suonato da Wood e dal tanpura, cordofono simile al sitar: apice di un’evoluzione espressiva – già accennata nei precedenti Huntington Ashram Monastery (1969) e Ptah, the El Daoud (1970) – caratterizzata da atmosfere “cosmiche” e solenni, conseguenza del crescente influsso esercitato dalle pratiche devozionali.

A marchiare quei dischi – come già gli ultimi firmati dal consorte – era il logo dell’Impulse!, che l’avrebbe accompagnata ancora per tre anni e altrettanti lavori: l’ispiratissimo Universal Consciousness (realizzato durante la primavera del 1971, al ritorno dall’India, nel quale compare per la prima volta l’organo Wurlitzer, di lì in avanti elemento distintivo della sua musicalità, proiettata inoltre verso una dimensione orchestrale con l’impiego degli archi, su arrangiamenti trascritti in parte da Ornette Coleman), World Galaxy (in cui rivisita, trasfigurandoli, due standard del compagno defunto, My Favorite Things e A Love Supreme) e Lord of Lords (quasi prossimo alle avanguardie atonali europee, con citazioni da L’uccello di fuoco di Stravinskij e la Sinfonia “Dal Nuovo Mondo” di Dvořák).

Alice Coltrane stava dando corpo all’attitudine “universalista” manifestata da John nel tratto finale dell’esistenza: non banale emulazione, bensì l’avverarsi di un’intenzione destinata a rimanere altrimenti incompiuta. A quei sette titoli, riassunti in maniera accettabile sul piano antologico nel 1999 dal “bignami” per neofiti Astral Meditations, se ne sarebbero aggiunti altri quattro targati Warner Bros.: Eternity (dove rispunta Stravinskij, autore adorato da Trane, in questo caso con La sagra della primavera), Trascendence (per una metà abbondante consacrato a pagine indiane tradizionali), Radha-Krsna Nama Sankirtana (costituito esclusivamente da reinterpretazioni di canti rituali induisti, d’imminente ristampa insieme ai due antecedenti nel doppio Cd Spiritual Eternal) e Transfiguration (stratosferica registrazione dal vivo in trio con il contrabbassista Reggie Workman e il batterista Roy Haynes alla Schoenberg Hall della University of California di Los Angeles), editi fra il 1975 e il 1978.

Il totale dà 11 album in un decennio, cui bisognerebbe aggiungere quello in coppia con Carlos Santana Illuminations (1974), senza dimenticare cammei determinanti in dischi quali Extensions di McCoy Tyner, che nel 1973 mise a tacere chi millantava la rivalità fra loro, The Elements di Joe Henderson (1974) e Closeness di Charlie Haden (1976). La risultante di quel fecondo periodo creativo era musica stilisticamente apolide, fuori posto ovunque, essendo introspettiva e impressionistica in un frangente segnato dall’angolosità radicale del free jazz e dallo slancio attivista del Black Power, eppure idonea a qualsiasi luogo, se solo si aveva orecchio per ascoltarla.

E tuttavia, come chiarì in un’intervista radiofonica del 1987: “Gli impegni spirituali avevano la precedenza, per me erano più elevati dell’attività musicale”. Perciò nel 1978 abbandonò le scene. Da un paio d’anni aveva trasferito in una casa a Woodland Hills, nei dintorni di Los Angeles, il Vedānta Center, aperto nel 1972 in un negozietto a San Francisco, sulla scia del trasferimento in California con i figli al seguito. “Se investissimo nella ricerca della nostra spiritualità un quarto del tempo che usiamo per migliorare la salute, scopriremmo alcune delle cose incredibili che accadono nel nostro universo di cui sarebbe bene essere consapevoli”, affermava dopo aver abbandonato la vita secolare ed essersi rinominata Turiyasangitananda. Nel 1981 pubblicò il volume di testi mistici Endless Wisdom e due anni più tardi assunse il ruolo di swamini (guida spirituale) dell’ashram Shanti Anantam, creato in una tenuta di una ventina ettari presso Agoura Hills, a nord ovest di Los Angeles, al fondo della San Fernando Valley, verso il Pacifico e le Santa Monica Mountains, divenuto nel 1994 Sai Anantam in onore del nuovo maestro Sathya Sai Baba:

Una delle direttive che mi sono state impartite era la creazione dell’ashram. Sentivo di dover assecondare in qualsiasi modo i desideri di Dio: qualunque fosse la prescrizione, l’avrei seguita con gioia.

Non aveva accantonato affatto la musica, ma le attribuiva esclusivamente scopi funzionali ai cerimoniali vedici: per la prima volta usava anche la voce nell’intonare canti individuali (bhajan) o corali (kirtan), accompagnandosi all’organo e impiegando addirittura – su suggerimento della figlia Michelle – un sintetizzatore analogico Oberheim OB-8.

Fra il 1982 e il 1995 vennero prodotte quattro audiocassette a diffusione limitata che immortalavano quelle esperienze sonore: oggetti di culto i cui contenuti si sono tramandati con il passaparola, inizialmente attraverso bootleg semiclandestini e poi su YouTube, finché nel maggio 2017 Luaka Bop, etichetta discografica fondata da David Byrne, li ha condensati antologicamente nell’album The Ecstatic Music of Alice Coltrane Turiyasangitananda, dando accesso a una sfera percettiva nella quale convivono armonicamente gospel, musica indiana devozionale e improvvisazione jazz. Il figlio Ravi la descriveva così: “Una combinazione fra temi tradizionali Hindi e melodie che mia madre orchestrava con il suo stile influenzato dal jazz e dal blues. Prendeva quei brani e creava nuovi arrangiamenti, mentre alcuni motivi erano sue composizioni basate su canti rituali rivolti a varie divinità”. Da bambino, il futuro Flying Lotus – nipote della sorella Marilyn – visitava l’ashram di domenica:

Un posto bellissimo e molto musicale. Dopo aver parlato, lei suonava l’organo, la gente portava altri strumenti e si cantava. Il suono che traeva dall’organo era pazzesco. Mai più sentito niente di simile. Allora non mi piaceva, ma adesso lo vedo sotto tutt’altra prospettiva.

Consentì qualche rara eccezione al proprio esilio dalla mondanità: nel dicembre 1981 fu ospite del programma radiofonico Piano Jazz e sei anni dopo rese omaggio a Trane dentro la cattedrale St. John the Divine con i figli Ravi e Oranyan, prima di tre apparizioni newyorkesi (le seguenti furono nel giugno 1998 alla Town Hall Concert e nel novembre 2002 al Joe’s Pub), mentre nell’ottobre del 2001 officiò un tributo al marito scomparso al Beverly Hilton di Los Angeles, cui parteciparono fra i tanti gli Young Jazz Giants di un giovanissimo Kamasi Washington, altro suo debitore contemporaneo in termini d’ispirazione. Infine, nel 2004, ruppe un silenzio discografico durato 26 anni con l’album Translinear Light su sollecitazione di Ravi, che lo produsse, avendo a fianco amici fidati come Charlie Haden e Jack DeJohnette. Sulla scia del disco tornò a esibirsi dal vivo: a La Villette di Parigi nell’agosto 2005 e in un trittico di concerti negli States durante l’autunno del 2006, culminati il 4 novembre in uno show al “San Francisco Jazz Festival” in quartetto con Ravi, Haden e Roy Haynes. Sarebbe morta per insufficienza respiratoria poco più di due mesi dopo e avrebbe raggiunto l’amato John al Pinelawn Memorial Park di East Farmingdale, a New York, dove da allora riposano in pace l’una accanto all’altro.