C hi è Moondog? A quella che sarebbe la domanda più ovvia è già impossibile rispondere. Moondog è un mistero, innanzitutto: lontano da qualsiasi scena, qualsiasi gruppo, qualsiasi appartenenza. Difficilissimo collocarlo, segnalare le influenze ricevute e quelle generate, fare quello che dovrebbe essere il senso della critica: metterlo in relazione a qualcosa, fissarlo in un punto. La sua è la storia di un dropout, un outsider che dalla sua movimentata vita interiore lasciava fluire scampoli verso il mondo. Idee, suggestioni; spunti disco e kraut prima ancora dell’invenzione del rock. Forse è anche per questo che non se ne parla spesso: è un alieno che potrebbe essere arrivato in qualsiasi momento, e in qualsiasi momento essersene andato.

L’uomo successivamente noto come Moondog nasce Louis Thomas Hardin a Marysville, Kansas, nel 1916. A cinque anni suona già una specie di batteria di cartone che si è inventato. A sei, il padre lo porta a visitare una riserva indiana e sulle ginocchia del Capotribù riceve la sua introduzione ai ritmi primitivi e rituali dei nativi, che lo ispireranno per tutta la vita. Frequenta una scuola per qualche anno, ma la sua formazione musicale è quella di un autodidatta, che ha imparato tutto a orecchio e per imitazione. A sedici anni, un incidente in campagna con un candelotto di dinamite lo rende cieco.

Trascorre l’adolescenza in famiglia, al seguito del padre e dei suoi lavori saltuari: prima sacerdote laico, poi commerciante, agente assicurativo, bovaro. Studia alla “Iowa School For The Blind” e poi a Memphis, dove sposa una ragazza benestante e disposta a finanziare la sua arte. Ma la relazione si logora, e dopo sei mesi finisce.

A ventisette anni va a New York: cieco, senza alcun contatto e con quaranta dollari in tasca. Vivrà per strada per circa trent’anni, componendo, suonando e vendendo la sua musica e i suoi libretti di poesie, oppure chiedendo offerte ai passanti: “non lo trovo umiliante, lo facevano anche Omero e Gesù Cristo. È stato il calvinismo a introdurre una mentalità diversa”.

Veste abiti autoprodotti, ispirati alla mitologia nordica (era devoto di Thor), con tanto di elmo e lancia, che insieme alla barba foltissima gli fanno guadagnare il soprannome di “Vichingo della 6th Avenue”. “Dicevano che somigliavo a Gesù, o a un monaco. È andata avanti per un po’ di anni, ma poi mi sono stufato: volevo fare qualcosa per non sembrare cristiano. Stavo studiando quella tradizione [la mitologia nordica] e la sentivo molto più vicina che non quella cristiana, quindi decisi di muovermi in quel senso”. Moondog, peraltro, si è sempre definito uno spirito più europeo che americano: un “europeo in esilio”, nonostante i natali.

Anche molti dei suoi strumenti sono autocostruiti – o meglio, costruiti da un falegname secondo le sue indicazioni: il più famoso è la trimba, una sorta di tamburo triangolare studiato per essere suonato sul marciapiede. Scrive le sue composizioni in braille, un sistema complicato – e oneroso – da trascrivere poi in notazione tradizionale, cosa che gli fa perdere alcune buone possibilità di pubblicazione.

Perché il vichingo si stava facendo notare: la Cinquantaduesima era già da tempo la strada dei locali equivoci, della droga, del jazz e dello swing. Molti i musicisti che passano di lì, molti quelli che si interessano a questo strambo figuro. Diventa amico di Charlie Parker. I giornali incominciano a parlare di lui, sempre nell’ottica del “tipo strano”. Riceve qualche offerta seria, ma quasi sempre gli dicono che dovrebbe vestirsi diversamente e presentarsi in modo più civile, più formale. Puntualmente rifiuta. Vuole essere libero di concentrarsi sulla sua musica e di fare ciò che vuole. Riesce a pubblicare alcuni singoli.

Il suo periodo newyorkese è fatto anzitutto di percussioni, di strumenti a corda, un po’ di pianoforte e soprattutto fischi di navi, campane, traffico, sirene della polizia, rumori della metropolitana, discussioni, cani che abbaiano: musica registrata per strada, spesso suonando insieme a questi rumori, seguendone ritmi e timbri, in una specie di fusione tra classica contemporanea, folk, jazz, e musica concreta. Si inventa un tempo percussivo che chiama snake time, ispirato ai movimenti striscianti dei serpenti: soluzioni e idee primitive ma ritmicamente difficilissime, anche per musicisti navigati.

Nei primi anni ‘50, il deejay di Cleveland Alan Freed trova uno dei suoi dischi e se ne innamora, al punto da usarlo come sigla per il suo programma radiofonico, che battezza The Moondog House. Il successo è clamoroso e nel 1952 un piccolo festival-concerto chiamato The Moondog Coronation Ball richiama talmente tanta gente da sfociare in risse e nella chiusura anticipata da parte della polizia. Verrà ricordato come il primo concerto rock d’America. Tutto questo senza mai nulla corrispondere al Moondog di New York; ma la voce giunge sulla costa atlantica, e il Moondog “originale” si convince a fare causa. Vincerà anche grazie al supporto di Leonard Bernstein e di (nientemeno che) Igor Stravinsky, che telefonerà personalmente al giudice confermandogli che Moondog è un compositore serio, non lo scemo del villaggio. Freed dovrà pagare seimila dollari – grazie ai quali il nostro si comprerà un po’ di terreno, dove costruirà una specie di casa – e cambiare nome al proprio show. Il nuovo nome avrà una certa fortuna: Rock and Roll.

C’è di più: per un breve periodo un gruppo inglese, i Quarry Men, cambia la propria sigla in Johnny and the Moondogs, ispirandosi proprio al deejay dell’Ohio. Ma è solo successivamente che diventeranno famosi, dopo aver cambiato ancora nome nel 1960 per passare definitivamente a The Beatles. Verso la fine degli anni ’50, Moondog incide un disco con Julie Andrews (la futura Mary Poppins) alla voce, ma è nei ‘60 che entra davvero in contatto con il mondo dello spettacolo: tra i suoi estimatori ci sono Bernstein e Dylan, e i suoi brani vengono coverizzati dai Pentangle e dalla Big Brother & The Holding Company di Janis Joplin (“All is Loneliness”, cantata in seguito anche da Antony & The Johnsons).

Altra eredità inaspettata è l’influenza che la sua ripetitività e il suo senso ritmico avranno sul minimalismo. Steve Reich lo definisce addirittura il padrino del genere, ma Moondog rifiuta il titolo. È comunque a stretto contatto con quei giovani musicisti: Philip Glass e sua moglie lo ospiteranno in casa loro per un anno; a Glass, che si interrogava su come diavolo facesse ad andarsene in giro da solo per la città, spiega che per attraversare la strada ascoltava il suono dei semafori, che mutava con il cambiare della luce.

È sicuramente musica eccentrica, la sua, che mischia suoni della città e della natura, contrappunti di Bach e ritmi dei nativi americani, classica con un certo groove; ma perfettamente calcolata, matematica, scritta seguendo regole armoniche e formali precise. Incorpora il jazz più di avanguardia e la musica che in seguito verrà chiamata “world”, rifiutando però strenuamente l’atonalità, in aperta contrapposizione rispetto ai compositori d’avanguardia “accademica” del momento. (E chi sono invece quei compositori che fanno musica indubbiamente d’avanguardia ma restando sempre tonali? Esatto, i minimalisti).

Moondog sostiene di essere stato all’avanguardia nel ritmo ma di avere sempre avuto una concezione molto vecchia e classica di melodia e armonia. Era anche un grande studioso di teoria. Nutriva un grandissimo fascino per il canone in musica, e per i suoi contrappunti: “È l’interazione di una parte che si scontra con un’altra, ma l’incontro deve funzionare. Di solito un compositore scrive un pezzo e arriva a un punto in cui dice ‘OK, è finito’. Ma è lì che comincia davvero il mio lavoro. Nota per nota. E in un canone di sedici parti, ci sono centoventi possibilità di sbagliare. È il lavoro più noioso che si possa immaginare, accostare nota a nota per un’intera composizione. E se c’è un errore non si può semplicemente cambiarne una, bisogna cambiare tutta la frase, per questioni di grammatica musicale. Non ci sono errori nelle mie composizioni. Ed è un sistema che mi torna utile per un sacco di cose”.

Con il tempo Moondog riesce a trova qualche contratto, e così il vichingo della Sixth Avenue lascia su questo pianeta anche molta musica registrata. Volendo tentare una cernita, per il periodo newyorkese c’è il primo, fondamentale Moondog uscito su etichetta Prestige nel ’56: perfetta rappresentazione del suo suono dell’epoca, è fatto di poliritmi, pezzi in cui suona da solo e altri per ensemble, e poi traffico, onde, rane e uccelli. C’è anche sua moglie (nel frattempo si è sposato ancora, ma non sarà per sempre neanche stavolta) che canta per la figlia neonata. Pezzi brevissimi con dentro i Caraibi, l’Africa, il Giappone, brani ispirati agli animali (tigri in particolare), cut-up, filastrocche, duetti con le navi del porto…

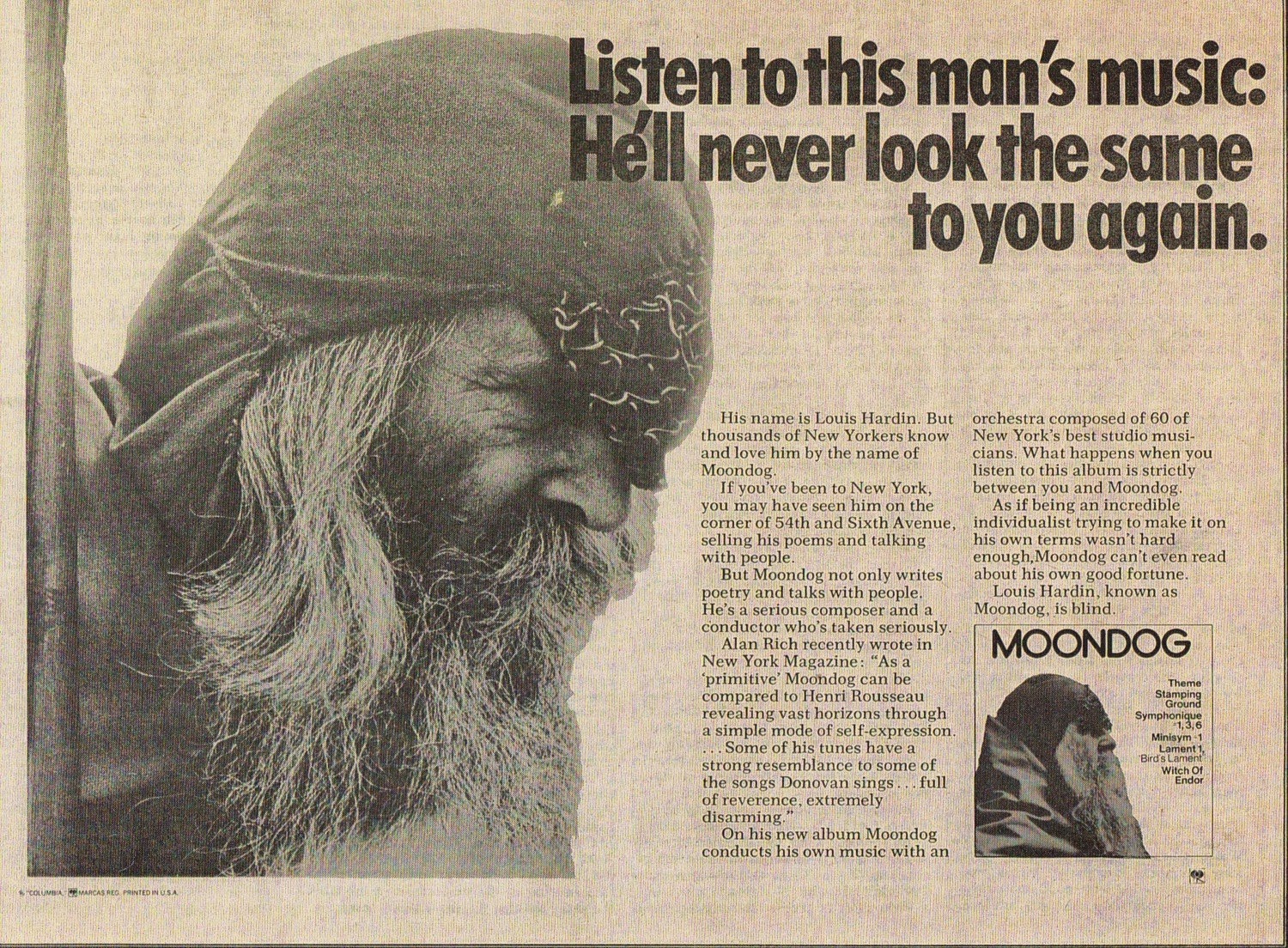

More Moondog e The Story of Moondog oggi si trovano accorpati: il secondo ha una copertina di Andy Warhol (che ancora non è diventato Andy Warhol), che la fa scrivere a sua madre. Sono album più grezzi dei due successivi, che sono invece i suoi più raffinati, i più prodotti. Non è un caso: sono dischi major. Ebbene sì: nel ‘69 è la Columbia a pubblicargli il disco, anche questo omonimo, di maggior successo. E poi il successivo, intitolato semplicemente Moondog 2. È il momento in cui più si avvicina al desiderio di fare il compositore sinfonico serio, non di strada, non l’eroe romantico.

Moondog infatti non ha mai ricamato molto su questa sua vita “poetica”: ha solo fatto quello che voleva e suonato nelle circostanze in cui poteva farlo. E sì, avrebbe voluto diventare un compositore “canonico”, sempre però a patto di poterlo fare a modo suo. Altrimenti andava benissimo anche il marciapiede. Ma in questi due dischi ottiene il trattamento che voleva, quei sogni che le grandi produzioni possono avverare: il suono è pulito e di alta qualità, potremmo quasi dire “lussuoso”, specialmente nel primo; ha a disposizione ottimi musicisti (una marea di musicisti) e un ottimo studio di registrazione. Il volume due, di un paio di anni successivo, è fatto di brevissimi quadretti quasi pop, gioia e giocosità, voci e armonie.

Nel 1974 va in Europa per alcuni concerti e decide di restarci, girando per le strade del vecchio continente e vivendo esattamente come faceva in America, dove nel frattempo molti pensano che sia morto. Nel ‘76 si ferma in Germania, dove resterà fino al 1999, quando morirà per un attacco cardiaco.

Una ragazza di 24 anni, Ilona Goebel, lo ospita nella casa della sua famiglia e da quel momento si prenderà cura di lui, trascriverà tutta la sua musica, diventerà la sua agente, produttrice, editrice. Per la prima volta Moondog si fa portare via i “vestiti da matto” e accetta una vita un po’ più lineare: un tetto sopra la testa, una tavola dove mangiare. Si concentra sulla scrittura per ensemble, ma non perde la sua vena artistica creativa e peculiare, e anche nei suoi dischi “tedeschi” riesce a fare convivere classica e avanguardia, jazz e folk, scale orientali e ritmi caraibici. H’art è un album di canzoni quasi pop ma come spogliate, con una vena malata. Bello ma fatto quasi per scherzo, un’opera programmaticamente minore.

New Sound Of An Old Instrument è invece un disco di composizioni originali per organo, in cui può finalmente misurarsi con Bach e con il canone. A suonare sono due musicisti, a volte insieme e a volte singolarmente – mai lui, che si limita qualche volta a tenere il tempo con un piede. Non c’è altro. Il suono si concentra sulla capacità percussiva dell’organo, che viene affrontato in maniera differente da quella tradizionale: le note non sono lunghe, potenti e evocative, ma corte e veloci, con un approccio quasi jazzistico. Con Elpmas siamo ormai agli anni ‘90, e il titolo è la parola “sample” scritta al contrario. Co-produce Andi Toma dei Mouse On Mars. C’è qualcosa di acustico, tipo i violini e la marimba, ma in vari pezzi fa addirittura capolino un’idea di ambient.

Con gli anni è stato riscoperto negli ambienti più disparati, citato come influenza da Mars Volta e Portishead, coverizzato dai Motorpsycho, incluso nella colonna sonora del Grande Lebowski e di spot pubblicitari. Sue eco si possono sentire perfino nei pattern ritmici di J Dilla, un artista con il quale potremmo tracciare più di un parallelismo – una sensibilità simile, a partire dall’amore per i brevi quadretti armonici, pieni di vivacità e idee.

Ma si tratta sempre di un percorso che venne sviluppato in solitudine, la solitudine di un compositore tonale in mezzo allo sviluppo dell’avanguardia. Siamo lontani migliaia di chilometri dalla scuola di Darmstadt e dal serialismo, non si potrebbe parlare di avanguardia se non intervenissero motivi “altri”, se vogliamo anti-accademici: le sue idee sempre un po’ laterali, il suo sguardo non convenzionale. La sua è musica piacevole, per nulla dissonante, complessa ma semplice. Perché doveva colpire in fretta, piacere immediatamente: in strada funziona così, altrimenti la gente se ne va, non si ferma ad ascoltare.

Un amore per la melodia unito a quella che forse è stata la sua più grande rivoluzione: il desiderio di dare dignità a tutti i suoni del reale, ad ogni forma del suono. Piccole cose, filastrocche, discussioni, cani che abbaiano. Tutto qui. E alla fine, quindi, forse il mistero di cui dicevamo all’inizio non c’è davvero. Non c’è niente da capire: se si fa quel passo e si entra nel suo mondo si realizza che è tutto lì, più semplice di quanto avessimo creduto.

Questo articolo è stato pubblicato originalmente sul sito Pixarthinking; l’autore desidera ringraziarne l’editor Mattia Coletti.