H ai trent’anni, i primi capelli bianchi, e a ogni trasloco ritrovi fra gli scatoloni le vecchie passioni dell’adolescenza (un libro, un CD, il biglietto di un festival). Ripensandoci ti sembrano ancora unici e impareggiabili, così più nuovi e profondi e veri dei dischi e dei libri e dei festival di oggi; e ti senti il cliché di qualcuno che invecchia. Però persino quando provi a riconsiderarli in buona fede, analiticamente, quel disco o quel libro o quel festival ti sembrano ancora impareggiabili e unici: solo che, a essere onesti, non riesci a capire quanta di quell’unicità dipenda dalle loro caratteristiche e quanto invece dall’età a cui li hai conosciuti, quella sì unica, perché non torna più. Nonostante l’impegno non riesci a scremare i ricordi dal filtro addolcente del tempo, e questo – questa impossibilità di guardare indietro facendo la tara alla nostalgia – è la nostalgia.

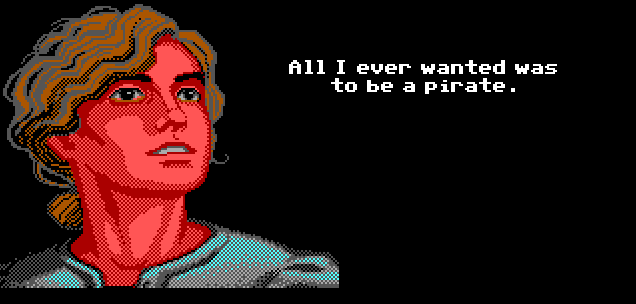

E quindi sono il primo a diffidare di me stesso quando parlo di The Secret of Monkey Island, un videogioco uscito nel 1990: che è, o è stato, portentoso e innovativo, il primo di una serie di enorme successo, un pezzo della storia dei videogame. Ma quella storia la scrivono persone come me, o un poco più grandi, che non riescono a districarla dalla loro, di storia. Ad esempio: la prima cosa che mi viene in mente pensando a Monkey Island è che me lo ha copiato Stefano, il marito di un’amica di mia madre, una sera nel 1995, per tenermi impegnato mentre gli adulti facevano cose da adulti.

Il gioco era su tre dischetti, ed era dotato di un dispositivo anti-pirateria che all’epoca era lo stato dell’arte nella protezione dei videogame. Quel dispositivo consisteva in un accrocchio di dischi girevoli di cartoncino. Ognuno dei dischi riportava, come i numeri sul quadrante di un orologio, certi tratti del volto di un pirata. All’avvio il gioco ne mostrava una combinazione, e tu dovevi ruotare quelle ghiere per ricomporla, rivelando un codice ogni volta diverso. Stefano, che aveva i capelli lunghi e un 486 in garage, mi aveva dato anche quello: fotocopiando i dischi, e ritagliando le fessure per il codice, e unendoli al centro con uno di quei perni-graffetta con la testa piatta e due gambe pieghevoli, simili ai tripodi della Guerra dei mondi.

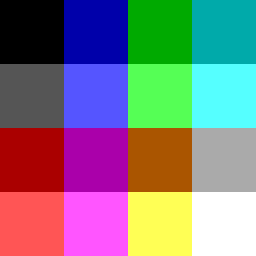

Monkey Island era un’avventura grafica punta-e-clicca. Il giocatore impersonava un protagonista che si muoveva cliccando i fondali, e poteva eseguire una dozzina di azioni che andavano selezionate da una lista di parole sempre presenti sullo schermo. Nonostante i residui di interfaccia testuale – fino a pochi anni prima gli adventure erano unicamente scritti – una delle ragioni di successo di Monkey Island era che la sua grafica cartoonesca sfruttava al meglio le limitazioni tecniche delle piattaforme per cui era uscito. Le musiche erano state realizzate da un compositore “vero”, e ti restavano conficcate in testa anche se riprodotte dallo speaker interno del computer (le schede audio erano rare, e costose: io ricevetti una SoundBlaster 32 per un compleanno); la grafica originale era ottimizzata per il sistema EGA 320×200, che è la risoluzione di sei centimetri quadrati di iPhone 7. I colori erano 16, questi:

Con una grafica del genere il paragone coi film, oggi ovvio, pareva irrealistico; la trama di Monkey Island all’epoca veniva paragonata a un romanzo – ma era più di un paragone: l’idea era letteralmente nata come raccolta di racconti, che il suo creatore ha proposto a LucasArts. Erano racconti a tema “Pirati dei Caraibi”, e a tono demenziale.

Il protagonista era un ragazzo di nome Guybrush Threepwood, che arrivava su un atollo con lo scopo di diventare pirata. Quando ci riusciva, dopo una serie di prove complicatissime, si trovava suo malgrado a dover salvare una sconosciuta da un pirata-zombie; per farlo doveva, fra le altre cose, scatenare una maledizione, e viaggiare all’inferno, e negoziare una disputa fra un naufrago e una tribù di cannibali; e alla fine perdeva il filtro magico necessario a uccidere il fantasma, ma lo sostituiva con una specie di Dr. Pepper, che funziona uguale. Poi lui e la sconosciuta si baciavano.

Monkey Island non era la prima avventura grafica con una trama così complessa. Il genere esisteva da una decina d’anni, e la stessa LucasArts aveva già pubblicato capolavori come Maniac Mansion e Zak McKraken and the Alien Mindbenders. Ma Monkey Island è stato il primo gioco ad avere una quantità di dettagli superflui, personaggi secondari, fondali e ambientazioni irrilevanti, tale da generare nel giocatore la sensazione di un mondo più vasto e profondo di quello necessario alla trama: un’avventura. Inoltre, per la prima volta il design escludeva deliberatamente la possibilità che il giocatore morisse o si “incastrasse”, perdendo un oggetto o un’occasione di modo da non poter più andare avanti. Lo scopo – prima ancora che risolvere gli enigmi – era esplorare, farsi trasportare dal gusto della scoperta: che è lo stesso scopo di un romanzo.

Soprattutto, Monkey Island è stato la prima avventura grafica consapevole, “meta”: che parodiava o riduceva all’assurdo i meccanismi del gioco punta-e-clicca, dando quindi per scontato di rivolgersi a un pubblico che li conosceva abbastanza bene da riderci su. In questo senso la sua uscita ha segnato la maturazione del genere, come Deadpool coi film di supereroi, come L’ingegnoso hidalgo Don Chisciotte della Mancia con i romanzi di cappa e spada. C’è una scena di Monkey Island in cui, durante una lotta concitata, si spegne la luce e il giocatore può seguire ciò che avviene solo dalle descrizioni che seguono il puntatore (c’entrano uno yak con le labbra di cera, un rinoceronte attaccabrighe e un pagliaccio armato). C’è una scena in cui il gioco si blocca, e un messaggio di errore chiede di inserire il dischetto 2 su 3; poi il 22; poi di chiamare le emergenze.

Questa consapevolezza “meta” si riflette sull’esperienza di gioco. Gli enigmi da risolvere non erano quasi mai basati sulla logica o sulla deduzione: richiedevano pensiero laterale, creatività, ragionamenti per assurdo o – il più delle volte – tentativi a casaccio. Per raggiungere una casa su uno scoglio remoto era necessario raccogliere un pollo sacrificale vudù, scoprire che era di gomma e trovare che all’interno nascondeva una carrucola. Per aprire la bocca della scimmia gigante che chiudeva l’accesso degli inferi bisognava ottenere un cotton-fioc e ficcarglielo nell’orecchio. In un capitolo successivo del gioco, per fare molti soldi bisognava farsi un’assicurazione sulla vita e poi morire.

Questa difficoltà, a volte, rendeva il gioco estremamente, estremamente frustrante. Era una frustrazione diversa da quella, per dire, di quando non riesci a rapire Paul de Pleur in Far Cry 4. Lì sai cosa devi fare (non farti vedere), e di tentativo in tentativo ricostruisci una strategia e una sequenza di passi. Magari per molto tempo ti manca la destrezza o la rapidità per eseguirla, ma almeno sai, in linea teorica, cosa ti viene richiesto. In Monkey Island ti capitava di passare ore, o giorni, o settimane, a vagare per l’isola – o per la foresta – o per l’inferno, senza avere la più pallida idea di come trovare delle foglie di menta su una nave nell’oceano (sostituiscile con delle pastiglie per l’alito), come tenere tirata la leva che apre un passaggio segreto (rimorchia una scimmia e insegnale a farlo per te), cosa rispondere a una piratessa che ti dice “Sei una rottura di scatole, signore!”, in un combattimento in cui vince chi ha la battuta pronta. Non hai nessun indizio, il ragionamento non serve. Potresti restare bloccato per sempre.

Questa impostazione è probabilmente una delle ragioni per cui i punta-e-clicca “puri” come Monkey Island, dopo un apice che ha coinciso con questa serie, hanno avuto un declino. Erano giochi con ritmi lenti, con un’idea di divertimento più simile alla lettura di un giallo o a un sessione di AD&D che a una partita a Call of Duty, il cui primo capitolo sarebbe uscito tredici anni più tardi. (Erano anche, in larga misura, giochi per adulti: i PC costavano tanto, ed erano relativamente difficili da usare.) Questa lentezza era moltiplicata da un altro fattore contingente dell’epoca, e cioè dalla scarsità informativa: non esistevano le guide, le soluzioni, i walkthrough. A metà anni Novanta Internet aveva un milione di utenti in tutto il mondo; i motori di ricerca impiegavano gente che inserisse a mano i siti nuovi negli indici; se non sapevi come andare avanti non avevi nessuno a cui chiederlo.

(Io sì: io potevo telefonare a Stefano, il pazientissimo marito dell’amica di mia madre. Lui però di regola mi dava una soluzione solo una settimana dopo che l’avevo chiesta, per stimolarmi a pensarci da solo – una lag di mezzo miliardo di millisecondi. La LucasArts aveva un centralino di suggerimenti – 1-900-740-JEDI – ma i miei non me lo facevano chiamare perché le intercontinentali costavano troppo.)

E quindi completare un punta-e-clicca non era affatto scontato. Come un cubo di Rubik o un puzzle era un passatempo che iniziavi mettendo in conto una probabilità di fallimento e un investimento di tempo magari lunghissimo, potenzialmente infinito. Andavi spedito due sere, poi ti bloccavi, giravi un po’ in tondo, rinunciavi e non lo riaprivi per mesi. Poi ci tornavi a mente fresca e magari capivi dove trovare la lettera di credito da dare a Stan – e perdevi altre settimane in cerca del teschio umano pressato. Gli enigmi non erano qualcosa con cui ti distraevi di fronte al PC: te li portavi in autobus o a scuola o al lavoro, ci pensavi su.

Penso che sia anche da questo, fatta la tara alla nostalgia, che dipende l’aura mitologica che circonda la serie di Monkey Island. La vittoria era una conquista amplificata dal fatto che non era ovvia, che magari ci erano voluti mesi, che magari eri in gara con un’amica che ci è arrivata un giorno dopo di te (o magari lo aveva finito molto prima e non voleva darti l’indizio mancante). Ti accompagnava per un pezzo di vita – non, come oggi, perché volevi “finirlo bene”, senza guardare le guide, e quindi in sostanza perché hai il rigore morale di non scegliere l’alternativa facile: ma perché l’alternativa non c’era. Ovviamente, questa spiegazione anti-nostalgica del mito intorno a Monkey Island (dipende dalla scarsità informativa del mondo pre-Internet) chiama in causa le limitazioni di una tecnologia passata; e quindi un’epoca che non tornerà più; e quindi, alla fine, è nostalgica anch’essa.

Quella scarsità informativa si ripercuoteva anche in modi più indiretti e minori sull’esperienza di gioco. Ad esempio, una delle trovate più brillanti e memorabili di Monkey Island era il combattimento di insulti: nella prima parte del gioco, per ottenere il titolo di maestro della spada, era necessario vincere alcuni duelli. Ma il motore che faceva girare il gioco gestiva molto male il feedback in tempo reale fra comandi e animazioni (chiunque ha giocato a Fate of Atlantis lo ha scoperto a sue spese) e così gli sviluppatori hanno avuto l’idea geniale di rendere il combattimento puramente mentale: per mettere a segno una stoccata non dovevi pigiare freneticamente su certe combo di tasti come in Street Fighter, ma trovare una risposta tagliente ed efficace agli insulti fantasiosi che ti lanciavano gli avversari. Era una pezza a una carenza tecnica; era una novità; ed era divertentissimo.

Ma per tornare alla scarsità informativa: una delle risposte fra cui potevi scegliere era l’enigmatico “Io sono la gomma, tu la colla”. Né io né Stefano né nessuno dei nostri amici che giocava a Monkey Island ha mai capito cosa significasse, se non che perdeva sempre. Anni dopo ho imparato meglio l’inglese e ho scoperto il modo di dire “I’m rubber, you’re glue: everything bounces off me and sticks to you”, una cantilena rimata con cui i bambini rispondono a chi li prende in giro. “Io sono la gomma, tu la colla: le cose mi rimbalzano addosso e si appiccicano a te.” Naturalmente, lasciando solo la prima parte della frase la battuta risultava incomprensibile a chi non avesse una conoscenza approfondita dei modi di dire angloamericani, o un motore di ricerca a disposizione. La traduzione giusta sarebbe stata qualcosa come “Specchio riflesso”.

Ma (e qui torna la nostalgia) nella scarsità informativa dell’epoca anche questo errore di traduzione assumeva, al contrario, l’aura del mistero: non era più implausibile del resto della trama, e restava impresso nella memoria come un picco strano nella scala della buffezza (buffità?) e dell’incomprensibilità. A volte mi capita ancora di dire “Io sono la gomma, tu la colla”, come battuta, per rispondere a chi scherzando mi insultava. Non sono l’unico. Di norma ottengo solo occhiate perplesse; più raramente uno sguardo d’intesa, che è come una stretta di mano segreta.

Questa stretta di mano dice che il tempo è passato, che sono arrivati tre altri capitoli di Monkey Island di bellezza alterna (il secondo è strepitoso); che sono arrivati i walkthrough, e dei giochi incredibilmente più realistici e complessi e mozzafiato; e che poi sono arrivati gli emulatori, per cedere alla nostalgia di verificare se ti ricordi ancora come sconfiggere il maestro della spada; e che ogni tanto cedi e lo fai, per superare un pomeriggio di noia nei giorni di ponte che passi dai tuoi; ma appena ti blocchi cerchi un aiutino sullo smartphone, e già che ci sei verifichi il feed di Facebook e Instagram, rispondi a un gruppo WhatsApp, e poi torni e vai avanti fino al prossimo buco di memoria; e in due o tre ore hai fatto quello che all’epoca ti ha richiesto mesi, ma in quelle due o tre ore non sei stato neanche un minuto su Mêlée Island, sei stato sdraiato sul divano della casa dei tuoi, che non è più quella in cui eri Guybrush Threepwood temibile pirata, o che è la stessa ma senza la collezione di Ranma e di Alita, e con medicine sempre nuove nel bagno. Hai trent’anni.