L a moglie di Paul Kersey viene uccisa durante una rapina, la figlia finisce in coma. Lui cerca di stare calmo, poi comincia a girare armato, per intervenire ovunque stia succedendo qualcosa di losco. La conoscete tutti: è la storia del Giustiziere della notte. La sua ultima versione, un remake con lo stesso titolo, arriva in sala nel momento peggiore. L’uscita era prevista per l’autunno, ed è stata, con ogni probabilità, posticipata in seguito alla strage di Las Vegas dell’ottobre 2017. Ma non sarebbe mai il momento giusto. Di certo non lo è dopo il massacro al liceo di Parkland, né durante un dibattito sul numero di armi da fuoco in circolazione negli Stati Uniti e sulla facilità con cui è possibile acquistarle.

È già cominciato il coro critico secondo cui il film sarebbe “una fantasia della destra” o “pura propaganda per la National Rifle Association”. Il personaggio che, in teoria, incarna il lato più spinoso del problema è una giovane donna di nome Bethany, la proprietaria di un’armeria, dotata di un aspetto fisico prorompente e di una parlantina da venditrice, fierissima dell’efficacia dei suoi prodotti. In un film preoccupato di piacere a tutti, Bethany esiste per far ridere a denti stretti, e infatti è lei a dire a Kersey che comprare un bazooka è un attimo: il negozio sbriga la burocrazia per conto dei clienti, e sì, ci sarebbe da superare un esame di idoneità… “ma non hanno mai bocciato nessuno”. Strizzata d’occhio, petto in fuori. Bethany è solo una parentesi, alleggerimento grottesco, tanto che Kersey non si procura la prima pistola grazie a lei. Però torna in campo quando la storia si avvia verso la conclusione. Insomma, la fanatica delle armi è una macchietta, ma poi ti serve a sbloccare la trama.

Il personaggio è emblematico di un testo che sembra terrorizzato dalle sue stesse implicazioni. Da un lato si vuole risvegliare un gusto che nessuno aveva mai perso, il film ultra-violento con l’eroe al limite (il marketing americano spinge molto sull’effetto nostalgia: il poster falso vintage riprende la gamma di colori del manifesto originale), dall’altro lato si fa di tutto per disinnescare qualsiasi meccanismo possa mettere davvero a disagio – la paranoia, l’abuso sessuale – come a minimizzare eredità e impatto di una proprietà intellettuale considerata controversa. Si vorrebbe puntare alla pancia, ma si vorrebbe anche criticare il presente – ci sono troppe armi, il sistema non funziona! – senza soffermarsi su nessun elemento in particolare. Salvo uno: il senso di fallimento che l’eroe dichiara di provare, non perché la polizia (ben addestrata e volonterosa) non lo sta aiutando, ma perché è stato lui a mancare ai suoi doveri impliciti. In un momento di introspezione, Kersey dice: “Avevo un solo compito e ho fallito, dovevo proteggere mia moglie e mia figlia, ma quando servivo, non c’ero”.

Seguendo questo filo logico, un normale adulto bianco non può più dire di avere un valore come essere umano, non ha alcuna autorevolezza o competenza – il suo unico scopo sarebbe vigilare sulla salute delle sue donne. Lui è la sentinella, la barriera tra una famiglia e un universo selvaggio. Una riflessione sulla mascolinità in crisi, e sulla forza o sulle armi come bene-rifugio, tentativo in extremis di riprendere quello che è stato tolto, sarebbe stata una direzione affascinante ma viene accantonata in poche battute. E il film finge di proporre all’eroe tutte le alternative possibili alla violenza – assoldare un investigatore privato, offrire una ricompensa in cambio di informazioni, accomodarsi sul divano di una psicoterapeuta – salvo poi liquidarle in un amen: vedete che ci abbiamo provato? È tutto inutile, adesso impariamo a sparare con i video-tutorial su YouTube e raddrizziamo torti a caso. Kersey si mette sulle tracce dei rapinatori relativamente tardi nell’arco della storia: le sue azioni precedenti sono frutto del desiderio di eliminare un po’ di gentaglia. È colpa della società, il sistema non funziona.

Il film arriva in un momento poco opportuno: ma è almeno dal 2006 che diversi soggetti hanno cercato di rifare Il giustiziere della notte.

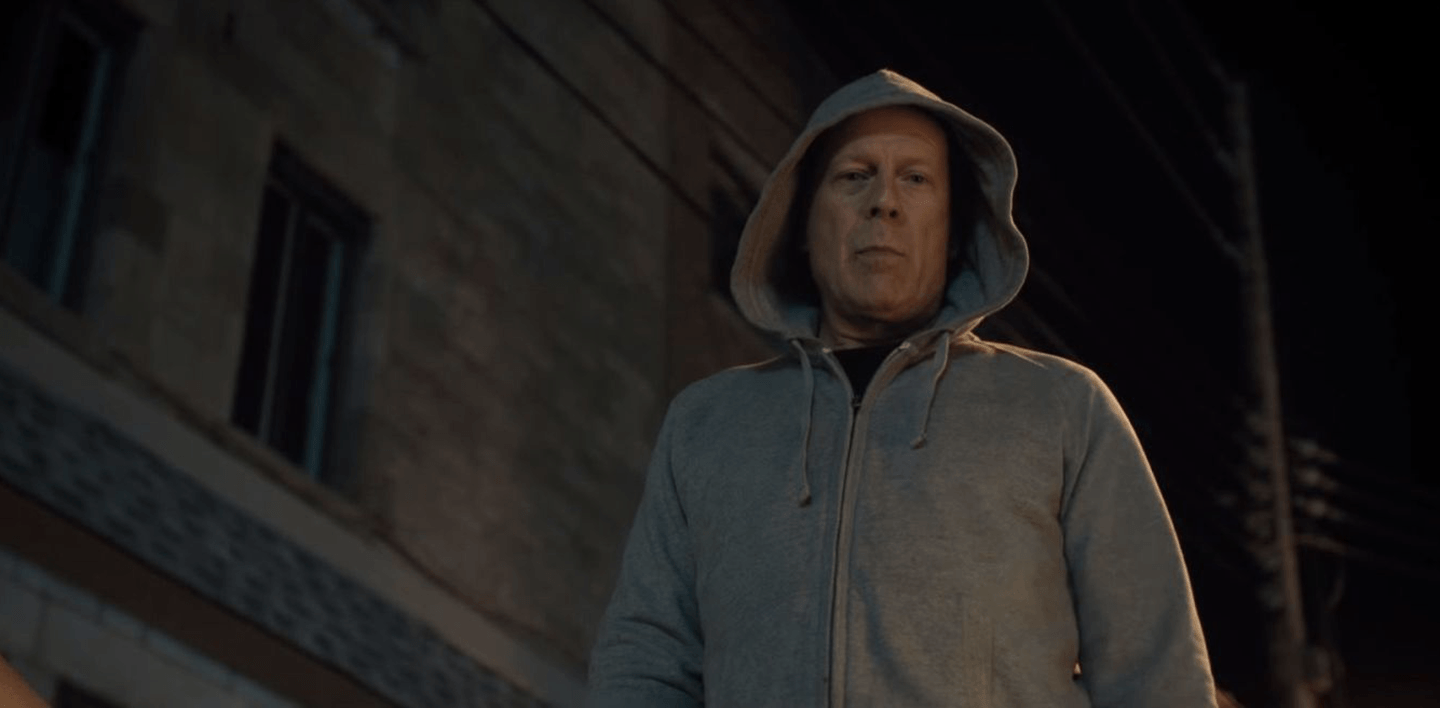

Un consumatore che non sia un forte appassionato del testo originale – il romanzo di Brian Garfield, appena ripubblicato da Fanucci, o il primo film diretto da Michael Winner nel 1974 – potrebbe faticare a distinguere tra Il giustiziere della notte, i quattro sequel realizzati da produttori diversi, le decine di altri film nati da premesse simili e i tanti ruoli interpretati dall’attore Charles Bronson dopo quel successo (quasi sempre veniva chiamato quando serviva un duro laconico, un solitario, un tutore dell’ordine disposto a infrangere la legge). Se l’archetipo del “giustiziere” è arcinoto ma un po’ anonimo, tocca trovare il modo di personalizzarlo. Oggi verranno sollevate obiezioni sul fatto che questo Paul Kersey, per mascherarsi durante le sue scorribande, indossa una felpa scura col cappuccio calato sulla fronte. Lo stesso capo d’abbigliamento nel 2012 portò alla morte del liceale afroamericano Trayvon Martin, la cui colpa stava nell’indossare felpa e cappuccio dopo il tramonto, mentre camminava “con aria sospetta” per un quartiere residenziale dove nell’anno precedente si erano verificati parecchi furti. Il suo assassino George Zimmerman venne assolto in base a una normativa applicata nello stato della Florida (ma non solo), la cosiddetta stand your ground (“difesa ad oltranza”), per cui un individuo ha il diritto di utilizzare la forza se ritiene di essere minacciato e non può allontanarsi, e non deve dimostrare che il presunto aggressore fosse armato o avesse intenzioni criminali.

Sì, qui siamo, in sostanza, davanti a Stand your ground: il film, ma la felpa è un dettaglio. Sono ben altre le tecniche con cui si cerca di dare un’identità a una sagoma opaca. Ribattezzato “il Cupo Mietitore”, Kersey cattura l’attenzione dei media; l’unico sito su cui indugia la macchina da presa è però la home page di MediaTakeOut, un portale specializzato in pettegolezzi sulle celebrità afro-americane. Un po’ curioso che tra tutti gli organi di stampa online, a ogni livello di credibilità, il film faccia rimbalzare le imprese del Mietitore su un sito che deve la propria fortuna ai retroscena degli adulteri dei rapper. Ma è urban, è giovane, sembra nuovo. A commentare le notizie, poi, arrivano varie personalità pubbliche, come Matthew “Mancow” Muller, un presentatore radiofonico sostenitore di molte teorie della cospirazione, frequente ospite di programmi conservatori. (Qui dice, “mi piace questo giustiziere! Evviva!”). Più significativa è la presenza di Sway Calloway, il conduttore del talk show Sway in the Morning, un salotto buono del pop dove sfilano abitualmente musicisti, attori e opinionisti afroamericani. Sway e i suoi ospiti sono il coro greco del film: li vediamo apparire in continuazione, per discutere sul Mietitore, e dargli ragione più spesso che no. Solo uno tra loro mette a verbale la classica frasetta di buon senso (“la giustizia sommaria è un terreno pericoloso”); gli altri rimarcano che, ad esempio, quando il Mietitore uccide a sangue freddo uno spacciatore in pieno giorno, ha reso un servizio alla comunità: da oggi tutti dormiranno sonni più tranquilli. (Rimane un leggero retrogusto di salvatore bianco alla riscossa.)

Questo tappeto di voci dovrebbe dare respiro a una pluralità di punti di vista, ma in concreto serve per arredare alcune sequenze. Con un’eccezione, però. A un certo punto il Mietitore diventa un meme. La sua prima sortita viene ripresa con un telefono: il video viene subito messo online; una singola immagine di quel video – l’uomo caduto a terra, la pistola impugnata con la mano sinistra – prende una sua vita fuori contesto, in chiave comica, accompagnata da scritte dissacranti che usano l’immagine come contrappunto a fatti banali (“Quando sei ubriaco ma pensi di riuscire a guidare”), o ad affermazioni esagerate (“Quando affronti la vita reale come se fosse una partita a Grand Theft Auto”). Ci siamo. Dura quindici secondi, ma è una scintilla pungente, l’unica, forse: prendi Paul Kersey, portalo nel 2018, e stai sicuro che nel giro di giorni, se non ore, le sue malefatte verrebbero archiviate con l’invito a buttarla in caciara.

Il film arriva in un momento poco opportuno, vero. Ma è almeno dal 2006 che diversi soggetti hanno cercato di rifare Il giustiziere della notte; non si era mai raggiunta la quadratura del cerchio. Intanto sulla sceneggiatura ha messo le mani chiunque – l’ultima stesura, non accreditata, pare risalga a Scott Alexander e Larry Karaszewski, autori della prima stagione di American Crime Story, ma ci sono andati di mezzo Dan Gilroy (Lo sciacallo) e Graham Yost (Justified), e a furia di passare tra scrivanie, fatalmente, non ha un’impronta riconoscibile. Per la regia sono stati valutati più autori che avevano in curriculum un film di genere ben valorizzato nel circuito dei festival internazionali: Geraldo Naranjo, quello di Miss Bala, e la coppia di israeliani responsabili di Big Bad Wolves; si cercava, all’evidenza, di agganciarsi alle suggestioni estetiche di un certo tipo di passato, dando l’incarico di modernizzarle a un quarantenne con un percorso preciso.

Il filone dei vigilante movies, a cui Il giustiziere della notte appartiene, è noto per l’insistenza con cui ha portato sullo schermo le violenze sessuali ai danni di mogli, parenti e conoscenti degli eroi.

La scelta è caduta su Eli Roth, che si è fatto un nome grazie ad alcuni horror mediamente sgradevoli, e ha dimostrato di manovrare con entusiasmo soltanto quei materiali che un tempo sarebbero stati bassi, exploitation (gli effettacci, il nudo gratuito, l’umorismo di grana grossa). Eli Roth ha scritto e prodotto un thriller sul terremoto cileno del 2010 – Aftershock – in cui, tanto per alzare la posta in gioco, la catastrofe provoca un’evasione di massa dal penitenziario locale, e i detenuti, invece di scappare, si fermano a stuprare donne e bruciare uomini. Affidare Il giustiziere della notte a un autore simile per ottenere un prodotto che non fa leva sul basso è una scelta che lascia perplessi. Specie quando la sua presenza alla regia viene sbandierata come garanzia di radicalità.

Il filone dei vigilante movies, a cui Il giustiziere della notte appartiene, è noto per l’insistenza con cui ha portato sullo schermo le violenze sessuali ai danni di mogli, parenti e conoscenti degli eroi: sulla moralità della realizzazione si parla molto nel documentario Electric Boogaloo: The Wild, Untold Story of Cannon Pictures, dove diversi partecipanti ai primi due sequel, tra cui lo sceneggiatore David Engelbach e l’attrice Marina Sirtis, attribuiscono l’aumento di stupri al gusto personale di Michael Winner. In questo Giustiziere, qualcuno dev’essere arrivato alla conclusione che non esistono metodi sia incisivi sia di buon gusto per portare sullo schermo quel reato contro la persona. E lo stupro, di colpo, scompare. (Il primo quarto d’ora stabilisce che le donne di casa Kersey sono capacissime di badare a se stesse – la figlia fa Krav Maga – anche se forse è l’impiego della legittima difesa ad accelerare la loro distruzione.)

Premere il tasto Cancella su un elemento che nel bene e nel male ha segnato il destino di un filone sembra quasi legato alla voglia di prevenire le possibili contestazioni, lasciando però il fianco scoperto a tutto il resto. Come è palese il tentativo di smussare – sulla carta – ogni controversia razziale, data la meticolosità con cui il testo viene costellato di facce non ariane saldamente collocate dalla parte dei buoni, e l’enfasi con cui si individuano i cattivi peggiori in quattro uomini bianchi, i tre rapinatori e il ricettatore che smista la loro merce. Attenua oggi ed elimina domani, resta poco. Tutti gli spunti laterali possibili – e cascati nel vuoto – sono stati esplorati in profondità da altri film recenti (un padre accecato dal dolore ricorre a metodi estremi? C’è già: Prisoners. Un uomo commette reati che gli sembrano diventare più veri quando li vede in TV? C’è già: Lo sciacallo.) Ci sarebbe soltanto la morale di fondo: vale la pena agire da soli contro tutti? Serve a qualcosa, toglie il dolore?

Brian Garfield, stremato, ha sempre voluto prendere le distanze dagli adattamenti del suo romanzo, senza dissociarsene interamente (veniva da una lunga militanza nella narrativa commerciale, ha proseguito diventando sceneggiatore e autore di nonfiction), ma ribadendo che il nucleo della storia, secondo lui, era questo: Farsi giustizia da sé è una fantasia seducente, nella realtà può soltanto peggiorare la situazione”. Il suo protagonista era un uomo che subisce un trauma, non lo elabora, cerca di punire i colpevoli, senza, peraltro, trovarli mai. In compenso, e questo non è intuibile ma letteralmente dichiarato nelle ultime pagine del libro, la sua missione lo porta a una disintegrazione psichica assoluta, tanto da spingerlo a vedere delinquenti nei giovani vestiti in maniera per lui inaccettabile. Forse una versione contemporanea del vigilante dovrebbe lavorare sull’interiorità del personaggio, mandandolo alla deriva con conseguenze tangibili, oppure esaminare quanto sia cambiata la nostra percezione della violenza, se arriva con l’etichetta fiction.

Di sicuro è cambiato il nostro senso di cosa possa essere disturbante in prima battuta. (Interessanti, a proposito, le riflessioni di Alessandro Gazoia in Giusto terrore sul conto dei materiali generati dall’ISIS, e sulla ricerca di una cifra stilistica da parte di chi quei materiali li gira e li monta.) Chi guarda molti film arriva, in sintesi, da dieci anni di torture porn e cinema du corps distribuiti e visionabili dal pubblico d’essai come da quello che va solo al multisala quando si paga di meno; chi guarda la TV arriva da trent’anni di Law and Order, che presenta poliziotti indulgenti verso chi decide di farsi giustizia da sé (hanno aggiustato il tiro solo di recente). Tutti quanti, a prescindere dai consumi individuali, abbiamo alle spalle quarant’anni di grandi città americane ed europee dipinte come Gotham, sia nella finzione sia nella narrazione politica, con forze dell’ordine e istituzioni inefficienti, “cittadini medi” sempre più al limite, “emergenze criminalità” sempre più insistite. Quante volte abbiamo sentito parlare di “veri giustizieri della notte” sulle pagine della cronaca?

Riprendere in mano il Giustiziere della notte e i suoi numerosi sequel e valutarli fuori dal loro contesto storico è tempo sprecato.

L’archetipo non ha mai smesso di essere riproposto: c’è soltanto stato un periodo, intorno alla metà degli anni ’90, in cui si è inabissato, diventando il regno degli attori decaduti, assegnato d’ufficio al piccolo schermo. (Non sarà un caso che, nello stesso arco di tempo, il cittadino al limite venga spesso ripensato come ex poliziotto, ex militare, mercenario: per buttarsi nell’azione basta rispolverare vecchie abitudini, non apprendere nuove “capacità molto particolari”.) Ma già nello scorso decennio era tornato in serie A, con nomi di primo piano e registi spendibili. Giustizia privata; Il buio nell’anima. Nessuno per quei film ha invocato la censura, nessuno li ha definiti “sogni proibiti dei fascisti”. A mancare, forse, era proprio il marchio. Il nome di un prodotto magari dimenticato, ma in grado di infiammare dibattiti, se sul fuoco si soffia abbastanza.

Nella sua monografia dedicata al film originale (Death Wish, Soft Skull Press), il romanziere e critico Christopher Sorrentino passa in rassegna le critiche negative pubblicate dai quotidiani più autorevoli, che si assestavano su uno spettro ideologico chiaro (“una cretinata che rallegrerà l’estrema destra” secondo il New York Times, “incitazione velenosa al farsi giustizia da sé” per Variety.) Secondo Sorrentino, il film era un aggiornamento apolitico del western, il successo si doveva alla furbizia della confezione e al potere dell’archetipo, e il fatto che venisse abbracciato da alcune fasce di pubblico era una questione di opportunità, non un intento a priori. Non è cambiato nulla. Sbirciando i titoli delle recensioni apparse oggi in lingua inglese, spunta un “Batman per chi ama Breitbart”. Azzardo: ma magari. Il gioco qui è molto più liscio. Si alleggerisce la responsabilità dello Stato e delle istituzioni, e si invita il cittadino, di nuovo, a proteggere quello che è suo – i suoi soldi, le sue persone – con un finale che, sì, compie un triplo salto carpiato per giustificare proprio lo stand your ground come espediente in grado di farti scagionare da una strage; a quel punto però siamo tutti stanchi e vogliamo andare a casa.

Riprendere in mano il Giustiziere della notte e i suoi numerosi sequel – compreso questo – e valutarli fuori dal loro contesto storico è tempo sprecato, ma non ha nemmeno un gran senso cercare di apprezzarli sul piano delle immagini, o del sapore della storia. Perché la loro unica ragione di esistere è un vago desiderio di vedere violenza cattiva e violenza buona che non sana le ferite reali ma rimette in equilibrio il karma di una città. Alla fine questi film la gente li riconosce solo per gli omicidi, come accade in certe saghe dell’orrore: il secondo è quello dove la figlia muore infilzata sulle sbarre del cancello, il terzo è quello con il cattivo fatto esplodere con un lanciarazzi, Exterminator ci assomiglia ma non è lui, Giustizia privata è quello con l’inventore che fabbrica le trappole, e questo è quello di cui non ti resta impresso niente a parte la ragazza molto carina che cerca di vendere un mitragliatore a Bruce Willis.