L’ undici giugno 1922 Nanook l’eschimese viene proiettato per la prima volta al Capitol Theatre, un cinema su Broadway che negli anni a venire ospiterà anteprime delle produzioni Metro-Goldwyn-Mayer, tra cui il Mago di Oz e 2001 Odissea nello spazio. Lo spazio chiuderà i battenti dopo aver curvato lo schermo per mostrare film come quello di Kubrick, pensati per il formato “cinerama”, poi divenuto obsoleto. Il lungometraggio di Robert J. Flaherty, invece, inaugurerà un genere che gode ancora oggi di grande popolarità: il film documentario. Tradizionalmente considerato il primo esempio del suo tipo, Nanook sarà anche decisivo per lo sviluppo (e messa in crisi) dell’antropologia visiva, quella branca della sociologia che nasce con ambizioni scientifiche ma si ricorda perlopiù per le sue incursioni nel cinema d’autore, da Jean Rouch alle filmografie di cineasti come Vittorio De Seta, Frederick Wiseman o Pedro Costa, fino agli sperimentalismi più recenti come il “cinema tattile” del Sensory Ethnograhy Lab. Il legame con l’etnografia è però importante perché accompagna culturalmente la domanda che nasce insieme al genere cinematografico. Cent’anni di Nanook sono anche cent’anni in cui ci si chiede: cosa implica rappresentare l’altro?

Seguendo le tracce del padre, l’americano Robert J. Flaherty comincia la sua carriera come esploratore. Nel 1910 viene ingaggiato per mappare la costa orientale del Quebec, nella baia di Hudson, per conto della ferrovia. In quel periodo la fotografia è strumento utile per chiarire le dispute territoriali tra Canada e Stati Uniti, e Flaherty è munito addirittura di una macchina da presa. Gira metri di pellicola non solo per zelo professionale ma anche nella speranza di fare qualche guadagno extra producendo immagini che documentino il nord e i suoi abitanti. In realtà lui e la moglie Frances, che sarà decisiva nel consolidare la sua eredità in ottica cinefila, stanno già fantasticando un salto nell’industria dello spettacolo, soprattutto considerando l’interesse crescente nei confronti delle popolazioni dell’Artico. È ampiamente documentato come, a partire delle colonizzazioni, individui del continente africano venissero esposti pubblicamente in Europa o negli Stati Uniti, a scopo di lucro o semplicemente per sfoggio di potere. Due film recenti romanzano ad esempio le esperienze di Sarah Baartman e Angelo Soliman, La venere nera di Abdellatif Kechiche (2010) e Angelo, di Markus Schleinzer (2018). Ma come ricorda la testimonianza dell’inuit Abraham Ulrikab, che insieme alla famiglia si esibì in vari zoo europei prima di morire di varicella, a fine ‘800 gli inuit erano diventate presenze richieste e popolari. Al volgere del secolo la loro immagine stava anche subendo un cambiamento: non più primitivi selvaggi (tra le varie etimologie del termine non ufficiale “eschimese” c’è anche “mangiatore di carne cruda”) ma alacri lavoratori, coraggiosi, tenaci di fronte alle avversità e protettori dell’unità famigliare—in pratica le caratteristiche stereotipate dell’esploratore nonché le qualità che l’uomo occidentale ama rivedere in sé.

Metà dell’alloggio è trasformato in laboratorio di sviluppo: il fine è ‘proiettare le immagini sullo schermo in modo tale che gli eschimesi vedano e capiscano qualora siano commessi degli errori’.

Nei suoi resoconti Flaherty contribuisce ad alimentare il mito dell’eschimese valoroso: “cominciai a pensare che valesse la pena girare un film che raffigurasse l’eschimese e la sua lotta per la sopravvivenza nell’austero Nord”. Il girato delle prime esplorazioni brucia in un incendio ma Flaherty vede l’evento come un colpo di fortuna perché i filmati persi sono “assai amatoriali”. Cresce infatti la sua ambizione cinematografica. Si rimette in viaggio nel 1920 sponsorizzato dai fratelli Revillon, specializzati nella vendita di pellicce di foca, che gli permettono di soggiornare in uno dei loro avamposti commerciali. Metà dell’alloggio è trasformato in laboratorio di sviluppo: il fine è “proiettare le immagini sullo schermo in modo tale che gli eschimesi vedano e capiscano qualora siano commessi degli errori”. Flaherty seleziona quindi un gruppo di inuit già habitué dell’avamposto e li assolda in qualità di cast e troupe. Tra questi spicca il cacciatore Allakariallak. È lui “Nanook”, il protagonista che per il film riceverà il nome di “orso” in lingua inuit: non solo omaggio alla sua preda più temeraria ma anche battesimo di comodo per facilitare la pronuncia a futuri spettatori. In un gesto unico il film compie un atto collaborativo e insieme uno performativo, legando i due nodi critici sia dell’etica che dell’estetica del cinema non-fiction.

Il coinvolgimento attivo dei soggetti nella produzione del film così come l’arrangiamento premeditato della loro presenza davanti alla camera rendono Nanook of the North un caso unico. In questo senso la sequenza del grammofono è considerata esemplare. Poiché la realizzazione è sponsorizzata da un marchio di pellicce, Nanook è anche una specie di branded content ante litteram, chiamato a rappresentare il prodotto sotto una luce invitate. La cornice è offerta da Allakariallak e moglie Nyla (Alice Nuvalinga) con i figli Rainbow e Allegoo. Lì, tra rotoli di pellicce e soffici cuccioli di cane da slitta, compare anche un grammofono. Sentendo la musica, Nanook/Allakariallak si mostra strabiliato, sorride e infine addenta il vinile nel tentativo di comprenderne il funzionamento. Questa documentazione di un first contact è un falso poiché negli anni Venti il commercio della pelle di foca era all’apice e aveva perciò introdotto gli inuit al denaro, alle armi e abiti occidentali. La conoscenza del mondo di Allakariallak è ben più sofisticata di come il film voglia far credere, fatto peraltro confermato dalle ricostruzioni di Flaherty riguardo alla primissima esposizione degli inuit al girato. Stretti nella baracca trasformata in cinema, di fronte alle riprese di una caccia al tricheco, questi inizialmente non distinguono la realtà dalla proiezione e urlano suggerimenti ad Allakariallak in movimento sullo schermo. Eppure, “non ci volle molto prima che gli eschimesi capissero il lato pratico del film” annota a posteriori Flaherty, “e presto abbandonarono la loro consueta propensione alla risata e alla cordiale presa in giro dell’uomo bianco (…). Il mio grammofono era proprietà comune (…). Il prologo di Pagliacci di Caruso (…) era per loro il disco più comico della collezione. Li faceva rotolare per terra in mezzo a risate fragorose”.

La conoscenza del mondo di Allakariallak è ben più sofisticata di come il film voglia far credere.

La risata come tratto caratteristico degli inuit non è solo uno stereotipo. Nel caso di Nanook è anche attestazione di un enigma concettuale. Il ritratto di Allakariallak sorridente è una delle immagini più iconiche del cinema delle origini. Allo stesso tempo fa coesistere due punti di vista: quello dell’osservatore occidentale, che crede di vederci una creatura infantile, docile alla “buon selvaggio”, e quello del soggetto nativo, che trova tutta la faccenda incredibilmente divertente. Per Allakariallak, secondo testimonianze accertate nel documentario Nanook Revisited (Claude Massot, 1988), le azioni che Flaherty gli chiede di eseguire come attore sono estremamente comiche. Se è vero che la comicità è soggetta ai diversi contesti linguistico-culturali e può dunque creare fraintendimenti, come elemento narrativo è per forza frutto di una progettualità. Tracce di una messinscena si ritrovano spesso in Nanook, come nella sequenza che mostra lo sbarco dal kayak da parte di tutti i membri della famiglia, dal più grande al più piccolo e con un cucciolo di cane per ultimo: uno stratagemma visivo che ricorda lo sketch con cui talvolta i clown vengono introdotti al circo. Il climax di Nanook è la caccia alla foca, che vede impegnato Allakariallak lottare con l’animale arpionato sotto una distesa di ghiaccio, invisibile allo spettatore. Scrivendo a proposito del montaggio, André Bazin nota che “quello che conta per Flaherty (…) è il rapporto fra Nanook e l’animale, l’ampiezza reale dell’attesa. Il montaggio potrebbe suggerire il tempo ma Flaherty si limita a mostrarci l’attesa: la durata della caccia è la sostanza dell’immagine, il suo vero oggetto.” In realtà la corda tirata da Allakariallak, a cui lo spettatore crede sia agganciata la foca, è affidata ad un gruppo di inuit fuori campo, che periodicamente la strattonano dando l’impressione che il protagonista sia coinvolto in un tiro alla fune con l’animale. Per la preparazione dell’altra scena di caccia, quella con i trichechi, Flaherty si premura che Allakariallak capisca che le riprese siano più importanti della preda. “Certo”—risponde lui via i resoconti di Flaherty—“il film viene prima… finché non darai tu il via non si muoverà nessuno, neanche un arpione. Promesso”.

Certo, il film viene prima… finché non darai tu il via non si muoverà nessuno, neanche un arpione. Promesso.

Anche se a posteriori la lettura di Bazin cadrà tra quelle considerate ingenue, al critico dei Cahiers appartiene la definizione che approssima al meglio l’essenza del film: un “documentario appena romanzato”. Nei decenni che seguono, Nanook diventa centro del dibattito sull’autenticità. Per l’antropologo Jay Ruby, Flaherty aspira a riprodurre il punto di vista del (suo) soggetto sul mondo. A differenza del cinema di Dziga Vertov, pioniere del cinéma vérité e dalla visione autoriale, le ambizioni di Flaherty sono soddisfatte al massimo quando il regista può includere la reazione dei soggetti in merito alla propria visione. Ruby mette perciò l’accento sull’aspetto collaborativo della produzione, che è fatto accertato. Considerando però che due anni dopo la realizzazione del film e mentre Flaherty mette un piede ad Hollywood, Allakariallak muore in mezzo agli stenti, il contributo “dell’altro” non risolve i disequilibri di potere. Di fronte a questa evidenza, realizzare film d’autorità condivisa sembra impossibile, dice Ruby: viene da chiedersi addirittura se l’idea di girare un film documentario non sia operazione sovversiva all’identità stessa di chiunque esista al di fuori dal mainstream occidentale.

Proprio per la relazione ambivalente che intrattiene con il centro e le periferie delle zone d’influenza culturale, il documentario viene spesso considerato non solo “una forma artistica ma anche un servizio sociale e un atto politico”, osserva Ruby. Per rispetto al contesto va citato il ruolo di Nanook nella costituzione degli indigenous media. Faye Ginsburg capovolge il concetto freudiano di “ricordi di copertura”, quelli che inventiamo per proteggerci dalla memoria del trauma, e suggerisce che l’uso e la produzione di media visivi da parte di popolazioni indigene avvenga non per censurare ma per recuperare storie collettive che sono state cancellate dalla cultura globale dominante e/o rischiano l’estinzione nella comunità locale. Tra gli esempi storici, per citarne alcuni, c’è l’Inuit Broadcasting Corporation, il primo canale in lingua inuit fondato nei primi anni Ottanta grazie alle lobby delle comunità inuit sul governo canadese. Note oltre la scena aborigena sono le carriere della regista Rachel Perkins, dell’artista Tracey Moffatt, dell’attore David Gulpilil. Gruppi più recenti come il duo Sueli e Isael Maxakali della comunità Tikmũ’ũn nel sud est del Brasile presentano regolarmente il loro lavoro in biennali d’arte o festival di cinema.

L’uso e la produzione di media visivi da parte di popolazioni indigene recupera storie collettive che sono state cancellate dalla cultura globale dominante o rischiano l’estinzione nella comunità locale.

Le esperienze di indigenous media sono importanti, variegate ma anche effimere. Pur portandosi dietro una storia ben più problematica di molte produzioni 100% indigene, Nanook è sopravvissuto meglio e soprattutto fino ai giorni nostri. Già pochi anni dopo la sua anteprima a New York, il doc ebbe un tale successo di pubblico che Flaherty potè costruirsi una carriera da regista, portando avanti sia una tradizione pseudo-etnografica in lungometraggi come Moana (1926) e Man of Aran (1934), sia—dopo una collaborazione semi disastrosa con F.W. Murnau al suo ultimo film Tabu—un’attività perlopiù indipendente dagli studios. Dopo la sua morte, nel 1955 la moglie Frances fondò il Flaherty Seminar, un incontro annuale tra accademici, critici e artisti il cui operato si situava e si situa ai margini del canone che Flaherty aveva contribuito a definire. Oggi il seminario è un appuntamento importante per il cinema sperimentale e non-fiction, ed è concepito ogni volta da un curatore diverso. Nel 2018, Sky Hopinka, uno degli artisti invitati dai curatori Greg de Cuir jr. e Kevin Jerome Everson, rifiutò di sedersi sotto il logo del seminario, che recava il profilo di Allakariallak mentre brandisce un arpione. Gli organizzatori decisero di rimuovere l’immagine in rispetto al suo legame con “una lunga tradizione di violenze, rappresentative e materiali, che negano l’esistenza dei popoli indigeni”.

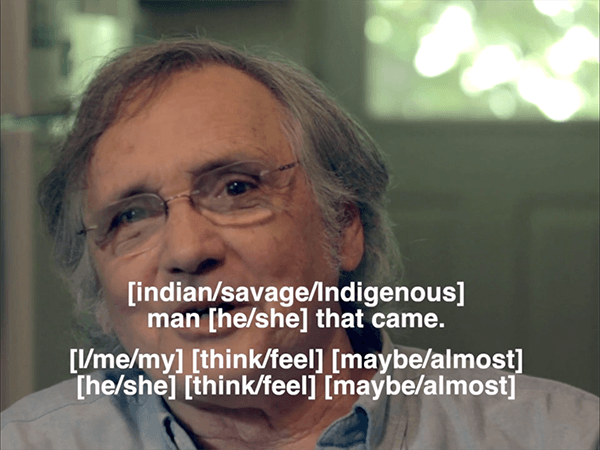

Quest’anno Hopinka è stato invitato a curare insieme ad Almudena Escobar López l’edizione del seminario che coincide con il centenario di Nanook. Hopinka, che lavora perlopiù con cortometraggi ma anche installazioni, è anche educatore, sia in campo cinematografico, sia della lingua indigena Chinuk Wawa, originariamente parlata nel nord-ovest della costa nordamericana, tra British Columbia e Oregon. Cresciuto nello Stato di Washington, Hopinka discende da popolazioni indigene geograficamente lontane: da parte di padre, dalla comunità Ho-Chunk la cui patria è il Wisconsin quindi a quasi tremila chilometri di distanza rispetto la costa pacifica; da parte di madre, dal gruppo Pechanga degli indiani Luiseño, il cui territorio tradizionale è nel sud della California. La sovrapposizione di queste traiettorie biografiche si ritrova sia formalmente che tematicamente nel lavoro di Hopinka, che fin dai primi cortometraggi coinvolge in un unico flusso testimonianze sue e dei propri famigliari, voci e presenze di altre comunità indigene, e una mappatura visiva quasi esclusivamente costituita da immagini di movimento e paesaggio naturale. E sopratutto il linguaggio. Nel suo primo corto del 2014, wawa, la lingua parlata e quindi udita dallo spettatore, i sottotitoli, la lingua scritta—sia in inglese che in chinuk wawa—vengono presentati senza soluzione di continuità. Lo sviluppo di questa sintassi originale andrà ad espandersi nei film successivi in un ricco apparato visivo, spesso girato in pellicola o trattando le immagini come tavolozze da pittura, talvolta includendo testi dell’autore veicolati da voiceover o didascalie calligrafiche. Hopinka inventa un folclore proprio, una specie di mitopoiesi mondana riconoscibile e aliena insieme. Questa densità diventa lo spazio sia fisico che spirituale che intercorre tra le nozioni di casa e terra, singolo e collettività, indigeno e non-indigeno. “Il cinema indigeno”, scrive Hopinka, “è un cinema di sogni ineffabili, soppressi a lungo. (…) Il significato (…) si trova nelle fessure tra i fatti e le informazioni, (…) in quegli spazi scivolosi in cui cade lo spirito, per cui io non ho le parole, per cui gli altri non hanno le parole”.

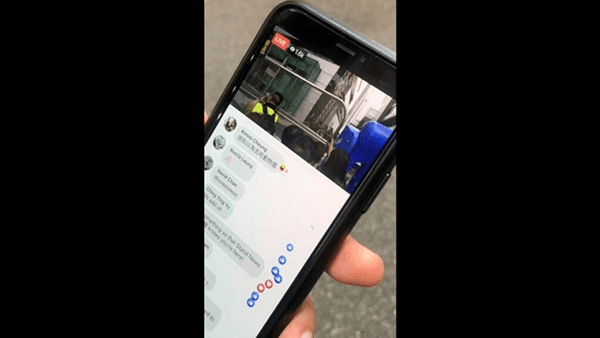

La scarsità di parole, o l’assenza di un vocabolario istituzionale per articolare “le violenze rappresentative o materiali” subite da qualsiasi comunità violata nella propria autodeterminazione si ritrova ad esempio anche nel lavoro di Tiffany Sia, artista peraltro invitata da Hopinka nell’ultima edizione del seminario. Negli ultimi due anni Sia ha prodotto un corpus multimediale sulle proteste avvenute ad Hong Kong nel corso del 2019. Tra testimonianza diretta e saggio muto, Never Rest/Unrest è composto da vari filmati iPhone girati da Sia al limine delle proteste. Sono ricorrenti sequenze di piedi che camminano in gruppo, dimostranti mostrati di spalle in momenti di transizione più che nel vivo delle proteste, e soprattutto, “schermi di schermi” — smartphone di manifestanti, browser e laptop “sintonizzati” sui social media da una parte, e video di sicurezza, televisori con telegiornali, monitor sui mezzi di trasporto dall’altra. Intese come flusso rivoluzionario, ma anche ambivalenti (Hell Is a Timeline, dice al contempo Sia, come da titolo di una sua performance), le immagini dei feed social coincidono con il formato verticale del film, che però crea una rottura con il secondo gruppo di schermi, perché questi rispecchiano il formato orizzontale tipico dell’informazione divulgata da canali ufficiali. In polemica con il “nuovo genere delle crisis news” che ci costringe, da spettatori, a uno stato di emergenza continua, Sia mostra i tempi morti delle proteste. L’assenza deliberata di sottotitoli per “interrogare la prossimità culturale o meno dello spettatore rispetto ad Hong Kong” nonché l’invocazione del testo di Julio Garcia Espinosa, “Per un cinema imperfetto”, che nel 1969 esortava a un cinema dedito a mostrare i processi che generano i problemi, trasportano Never Rest/Unrest oltre la documentazione storico-locale. Anche poiché la rappresentazione dell’altro avviene perlopiù tramite vuoti o interposto schermo, il film approfondisce il rapporto che tutti, non solo i protagonisti, abbiamo con i media sociali e visivi, e le modalità con cui questi contribuiscono sia alla messa in discussione che al rafforzamento di varie forme di potere.

Il cinema documentario non si riduce a quello indigeno, ma il suo entrarvi in contatto evidenza in modo netto e universale le contraddizioni insite in un genere che si premura di rappresentare l’altro.

Ovviamente, come è già il caso di Never Rest/Unrest, il cinema documentario non si riduce a quello indigeno poeticizzato da Sky Hopinka o dei suoi predecessori. Però il suo entrarvi in contatto, tramite la storia del colonialismo, evidenza in modo netto e universale le contraddizioni insite in un genere che si premura di rappresentare l’altro. Scrivo deliberatamente che “si premura” poiché è vero che il cinema di non-fiction “rispettabile”, che sia commerciale o di sperimentazione, presuppone un certo grado di cura anche politica e non solo estetica nei confronti del proprio soggetto, come già notava polemicamente Ruby. Documentari colossali come Time (Garrett Bradley 2021), American Factory (Steven Bognar, Julia & Jeff Reichert, 2019), Citizenfour (Laura Poitras, 2014) o Fuocoammare (Gianfranco Rosi, 2016) ricevono particolare attenzione non solo per aver scelto figure socialmente o politicamente oppresse, ma anche perché esaminano criticità strutturali che condizionano la vita di una grande maggioranza e non più solo un gruppo ristretto. Tramite tecniche come l’osservazione anonima, l’intervista o l’enactment, contributi come Austerlitz (2016) di Sergei Loznitza, o The Look of Silence (2014) e The Act of Killing (2012) entrambi di Joshua Oppenheimer, mostrano come la soggettività esista sempre in un contesto di performance e che gli altri sono una casa di risonanza del noi. Il lavoro di Tiffany Sia si confronta con le rifrazioni continuamente prodotte dai contenuti che condividiamo sui social: l’altro è la tecnologia, la stessa che sorveglia e insieme offre vie di fuga, falle contro il sistema. La lezione di Sky Hopinka, col suo cinema delle fessure, è che non esiste più un “altro” come veniva inteso ai tempi di Flaherty, e ciò comporta sia una libertà che una perdita. Senza pacificare le ambiguità scoperte da queste opere, cent’anni dopo Nanook rappresentare l’altro implica – finalmente ma non definitivamente – rappresentare noi stessi.