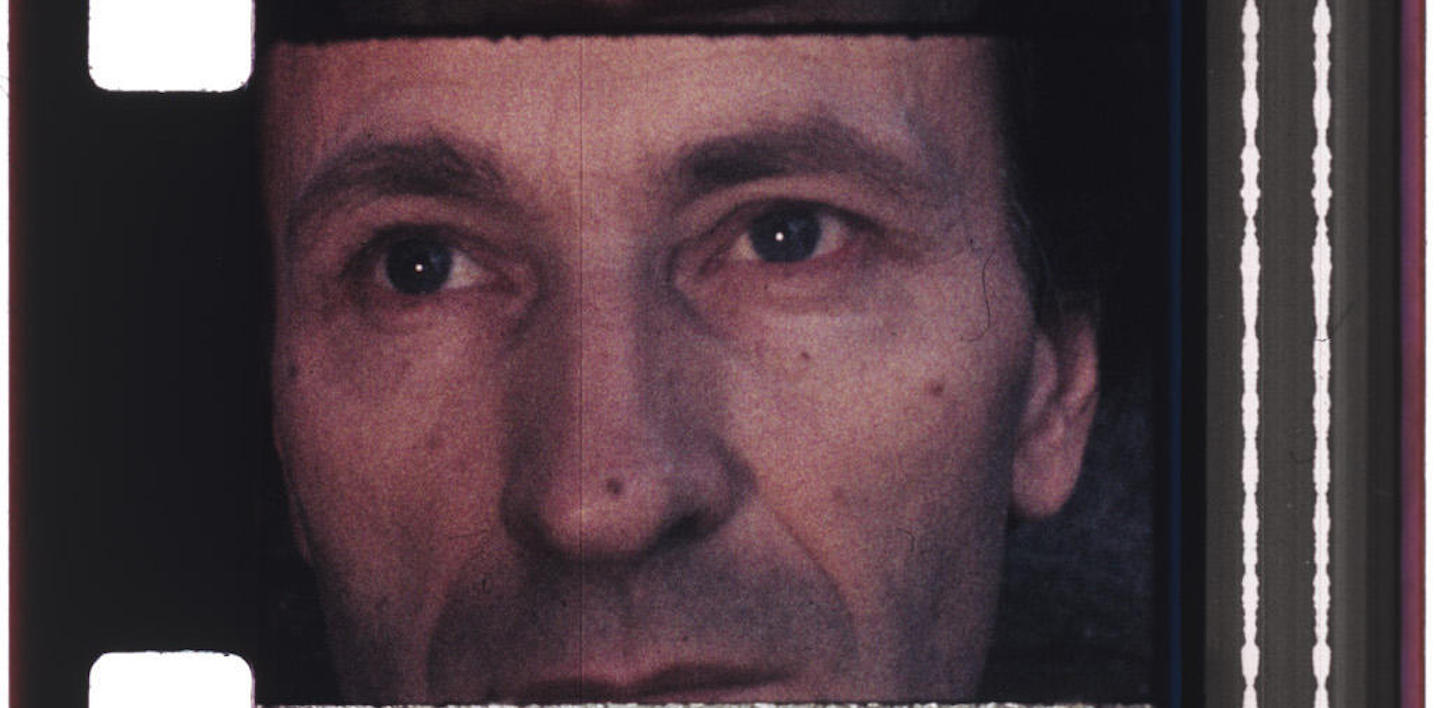

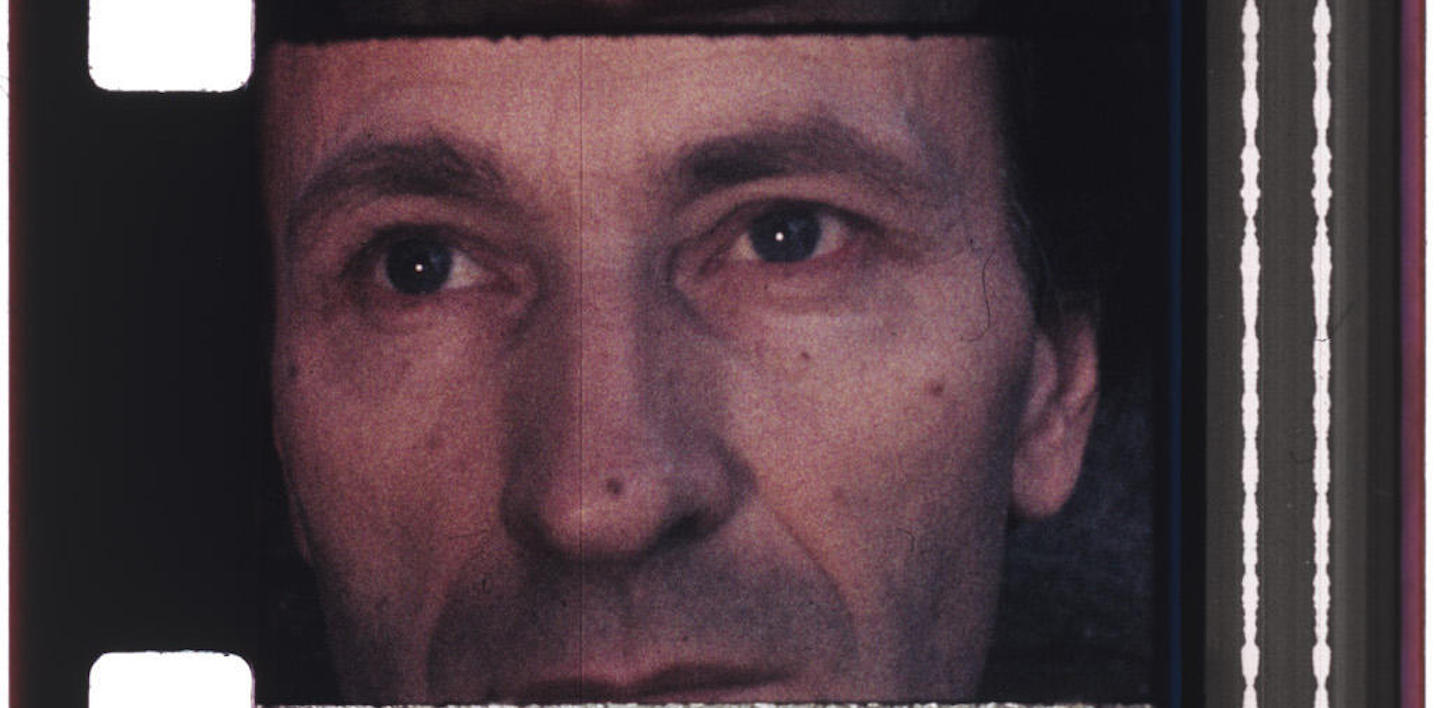

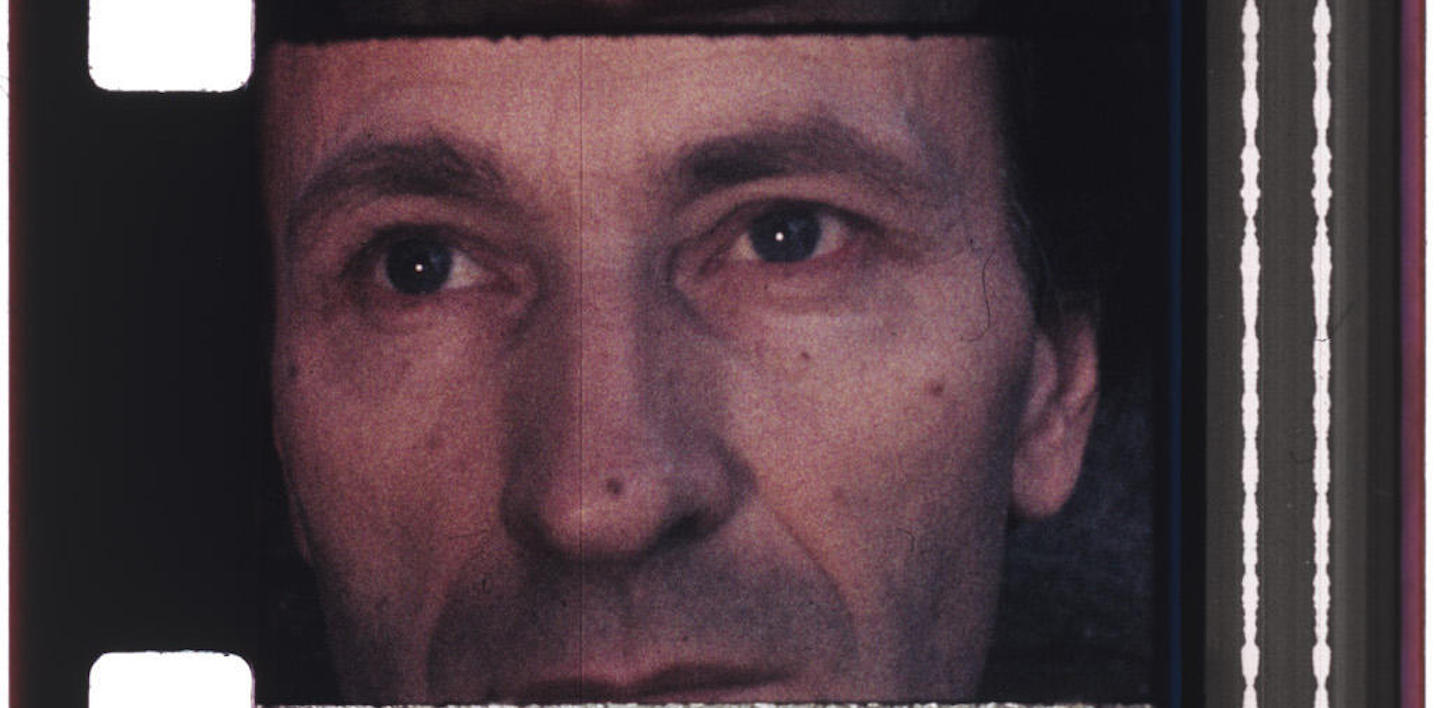

J onas Mekas, inventore del diary-film e padrino del New American Cinema, è morto il 23 gennaio 2019 all’età di novantasei anni. La sua vita è stata interamente dedicata al cinema amatoriale, indipendente, sperimentale: al punto da diventare il simbolo di un’idea di cinema di famiglia come forma d’arte.

Lost Lost Lost (1976), secondo film della trilogia newyorkese dei diaries sketches and notes insieme a Walden (1969) e Inbetween (1978), comincia con un’invocazione allo straniero Ulisse, pronunciata dalla voce lenta e quasi cantata dell’autore:

Oh canta, Ulisse. Canta i tuoi viaggi. Racconta dove sei stato. Racconta cosa hai visto. E racconta la storia di un uomo che non ha mai voluto lasciare la sua casa. Che era felice e viveva tra le persone che conosceva. E parlava la loro lingua. Canta di come è stato gettato nel mondo.

Davanti ai nostri occhi scorrono le immagini in bianco e nero di Mekas in un modesto interno domestico. Assieme al fratello, sorride e compie gesti goliardici davanti alla cinepresa. “Una settimana dopo essere approdati in America” – si legge in uno dei cartelli che scandiscono le immagini come nel cinema muto – “abbiamo chiesto dei soldi in prestito e abbiamo acquistato la nostra prima Bolex”. È il 1949.

Cinque anni dopo Mekas avrà già fondato la rivista Film Culture, nata in opposizione ai Cahiers du Cinéma e dedicata interamente al cinema d’avanguardia, e poco dopo, nel 1961, la Film-Makers’ Cooperative, che si occupò per prima di distribuire i film indipendenti del New American Cinema Group ispirando, tra le altre, la London Film-Makers’ Cooperative e la Cooperativa Cinema Indipendente in Italia. Nel 1970, assieme ad altri esponenti dell’avanguardia cinematografica americana come Peter Koubelka, Stan Brakhage, Adam Sitney, Jerome Hill, dà il via all’Anthology Film Archive, che da ormai quasi cinquant’anni si occupa di preservare, studiare ed esporre tutto il patrimonio sperimentale perché, come si legge nella presentazione dell’archivio, “l’indice della salute e della vitalità di una cultura risiede in gran parte nei margini, in quelle opere d’arte create al di fuori dell’industria mainstream”.

Anche solo per questa sua instancabile attività di promozione e diffusione del cinema indipendente e sperimentale dobbiamo molto a Jonas Mekas. Ma c’è di più. A lui dobbiamo soprattutto la capacità di aver reso grande il cinema in piccolo formato, quello usato dagli amatori per riprendere la vita familiare e trattenere i ricordi. Con i suoi film abbiamo imparato a vedere forme e gesti del nostro quotidiano con occhio accorto, a osservare con meraviglia lo scorrere della vita.

Quella di Mekas iniziò nel 1922 in un paesino sperduto della Lituania, Semeniškiai, e si increspò nel 1944, quando dovette fuggire assieme al fratello Adolfas braccato prima dal regime sovietico e poi da quello nazista. Quando imbracciò la cinepresa per la prima volta, Mekas era prima di tutto un emigrato lituano a New York alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Adolfas e Jonas Mekas arrivano negli Stati Uniti da uno dei Displaced Person Camp costruiti alla fine della Seconda Guerra Mondiale per accogliere profughi e sopravvissuti agli orrori della guerra e del regime nazista. Seguendo uno dei programmi migratori organizzati dall’IRO (International Refugee Organization), i due approdano a New York e iniziano la loro vita a Williamsburg, allora quartiere povero e abitato per lo più dalla nuova generazione di immigrati. Il sogno era quello di fare cinema, quello “vero”, appunta Mekas nei suoi diari, ma il tempo non c’è. Né il denaro. Mekas lavora in fabbrica, vive in una stanza fatiscente assieme al fratello, mangia poco.

Non avevo abbastanza tempo per preparare una sceneggiatura, né per fare riprese per mesi, né per fare un montaggio ecc… Avevo soltanto pochi momenti che mi permettevano di girare piccoli pezzi. Tutto il mio lavoro personale divenne una serie di appunti […] Se potevo filmare un minuto, filmavo un minuto. Se potevo filmare dieci secondi, filmavo dieci secondi. Giravo quel che potevo, per disperazione.

Per disperazione, o per necessità.

Il cinema di Mekas nasce così, come un tentativo di restare ancorato alla realtà, di non sentire il naufragio della solitudine, della nostalgia, di una lingua da imparare, di un’altra che svaniva. E così, negli stessi giorni in cui nel diario annotava la deformazione delle sue mani a causa del lavoro operaio, i rumori della strada che entravano dalla finestra della sua stanza, i Natali solitari, la pioggia che almeno “quella è reale”, gli oggetti che emanavano, tutti, la sua profonda e inconsolabile solitudine di straniero, negli stessi giorni riprendeva i rifugiati appena scesi al porto, le assemblee della comunità, le feste religiose, le riunioni militanti dei nuovi immigrati, ma anche le gocce di pioggia nelle pozzanghere, i bambini che saltano la corda in cortile, i pattinatori sul ghiaccio della domenica, le facciate dei palazzi di Manhattan e le vedute dai tetti di Brooklyn. Appunti visivi. È il diary-film, genere di cui Mekas è inventore e capostipite e che riuscirà a coniugare la corporeità della ripresa, dove la camera piccolo formato è intesa come prolungamento del proprio corpo, allo sguardo sulle piccole cose, gli eventi ordinari, la casualità del quotidiano.

Mekas ci era arrivato attraverso le lezioni con Hans Richter, esponente della prima avanguardia cinematografica europea emigrato a New York durante il regime nazista, ma anche guardando i film di Maya Deren, Marie Menken, Stan Brakhage, i film della nuova ondata del cinema sperimentale americano. Li guarda e li recensisce, assieme ad altri, nella rubrica Movie Journal che tiene sulla rivista Village Voice già a partire dal 1958. Per lui, che aspirava al cinema hollywoodiano, saranno, come noterà Dominique Noguez, tra i principali storici del cinema sperimentale, “una folgorazione sulla via di Damasco”. Quando realizza Walden, il primo della trilogia newyorkese, è il 1969 e la trasformazione è già compiuta. Il diary-film ha una sua forma definita ma altro non è se non un home movie, un film di famiglia, dove si alternano immagini di giardini e parchi attraversati dal passaggio delle stagioni, feste di compleanno, gite fuori porta, cene con amici, bambini che giocano, strade della città. In fondo “nothing happens in this film”, come si legge in uno dei più di 100 cartelli che scandiscono le sequenze in una sorta di rimediazione del cinema delle origini in chiave diaristica.

Il cinema di Mekas nasce come un tentativo di restare ancorato alla realtà, di non sentire il naufragio della solitudine, della nostalgia, di una lingua da imparare, di un’altra che svaniva.

D’altra parte Walden non è solo un omaggio all’omonimo scritto di Henry David Thoreau, naturalista e filosofo ottocentesco ispiratore di quella Beat Generation in cui Mekas si trovò immerso nella New York anni ’50 e ‘60, ma è anche “dedicated to Lumières”, a quel cinema degli albori, senza trama, senza personaggi, fatto solo della meraviglia delle immagini in movimento. “Guardate queste immagini. Non accade molto. Le immagini scorrono, senza tragedia, senza dramma, senza suspense. Solo immagini, per me e per pochi altri”, si ascolterà pronunciare dalla sua voce nell’ultima parte del film. È il cinema degli amatori, non i dilettanti ma “coloro che amano”, nella celebre affermazione di Maya Deren, dove l’assenza di budget, di set, di troupe, di tempi scanditi dalla produzione industriale, è ciò che apre alle possibilità dello sguardo e permette di cogliere semplicemente la realtà che passa davanti agli occhi. “I miei occhi sono come finestre aperte” – afferma Mekas in una conferenza tenuta nel 1972 in cui per la prima volta teorizza la pratica del diary-film – “e vedo le cose, e le cose mi vengono incontro”. Così la camera di Mekas incontra forme, oggetti, gesti della vita quotidiana e li annota come fosse un taccuino: a volte indugia a distanza, a volte si avvicina quasi a toccare corpi e oggetti ripresi, a volte si muove veloce seguendo i passi e i gesti dell’autore.

Le immagini sono sempre il frutto di un corpo a corpo con la realtà: talvolta in sovraesposizione, talvolta in doppia esposizione, talvolta accelerate secondo la tecnica del single-frame, appresa, ricordava Mekas, dalle avanguardie degli anni ’20 e alla base di quello “staccato” che è ormai riconosciuto come la sua firma di stile. La camera è come un pennello nelle mani di un pittore, ha affermato più volte, che deve seguire il corpo e le sensazioni in tempo reale per permettere di cogliere ogni evento nell’attimo in cui avviene: mani che annaffiano un vaso di fiori o battono i tasti di una macchina da scrivere, rami su cui sbocciano gemme invernali, nuvole che si muovono al vento, ma anche il proprio volto riflesso nello specchio di un bar mentre gusta un cappuccino, amici che chiacchierano durante una domenica casalinga, piatti riempiti all’inizio di una cena, sorrisi, bicchieri vuoti, sigarette e fiori, foglie, nuvole, fili d’erba. Vita. Nelle tre ore divise in sei bobine di Walden scorre la vita di gran parte della comunità artistica newyorkese di quegli anni: Allen Ginsberg, Andy Warhol, Stan Brakhage, Gregory Markopoulos, Adam Sitney, Ken Jacobs, Hans Richter, Jack Smith, Peter Kubelka, Micheal Snow. Scorrono le marce dei pacifisti, il primo concerto dei Velvet Underground nel 1964 e il “bed-in” di John Lennon e Yoko Ono nel 1969. È così che il cine-diario di Mekas è finito per diventare l’autoritratto della controcultura americana del dopoguerra, un lungo album di famiglia in movimento: “Faccio film di famiglia, quindi vivo. Vivo, quindi faccio film di famiglia”, si legge in un’altra delle didascalie di Walden.

Mekas non ha mai smesso di prendere appunti filmati sulla sua vita, né di riguardare e montare immagini riprese in passato. Si è avvicinato al video, dove la tecnica dello staccato ha lasciato il posto a lunghi piani sequenza, e ha sperimentato internet: 365 day project, nel 2007, dialogava con i videopodcast e anticipava le storie di Instagram attraverso la pubblicazione online di un video per ogni giorno dell’anno. Outtakes from the Life of a Happy Man, del 2012, è il suo ultimo film: un montaggio di immagini dal suo archivio privato, per celebrare i 90 anni. “Mi piace guardare quello che ho registrato con la mia cinepresa”, pronuncia con lentezza la sua voce fuori campo mentre scorrono i volti della moglie e dei figli, i prati in primavera, gli interni casalinghi bagnati dalla luce della mattina, le tende mosse dal vento, primi piani di orchidee, gatti che giocano sui tappeti di sala, onde del mare. “Solo immagini, per me e per pochi altri”.