N el 2013 è uscito un documentario intitolato In Search of Blind Joe Death: The Saga of John Fahey, scritto e diretto da James Cullingham e realizzato con l’aiuto di 25 mila dollari raccolti su Kickstarter. Nel documentario, la figura di John Fahey è raccontata da musicisti che in apparenza hanno ben poco in comune con lui. C’è Pete Townshend e Keith Connolly della No-Neck Blues Band. Quest’ultimo dice che dopo aver conosciuto Fahey e averci suonato insieme non è più riuscito a vederlo soltanto come un musicista, ma come un artista a tutto tondo: un pensatore, un provocatore romantico. Il problema di John Fahey è che si riteneva un chitarrista classico, ma è sempre stato considerato un musicista folk. Una delle tante contraddizioni che hanno costituito la trama della sua carriera e della sua vita di chitarrista, musicologo, collezionista, discografico indipendente, alcolizzato, iconoclasta.

Nato a Takoma Park (Maryland) il 28 febbraio 1939, Fahey viene molestato dal padre quando è ragazzino. L’accaduto lo porta a sviluppare un’indole timorosa che rasenta il paranoico: “Quando hai paura di chi ti sta più vicino, nella tua famiglia, finisci per fidarti di nessuno”. Trova sfogo nella chitarra: compra la prima da Sears per 17 dollari, a quattordici anni. Confessa di accanirvisi, da assoluto autodidatta, per non doverlo fare su qualcun altro. La frustrazione resta una costante nella sua vita, alimentata dalla droga e dall’alcol. E la chitarra resterà uno strumento personalissimo, in grado di richiamare forze del passato e dal profondo.

Takoma, vicino a Washington, è un posto tranquillo. Boschi, tartarughe, corsi d’acqua, tutti suoni che andranno a formare la prima coscienza sonora del giovane John. La sua passione sono le tartarughe: le studia e ne tiene in casa più di quante possa ospitarne. Una volta, irritato dal trattamento degli animali in un particolare negozio, ne compra tredici tutte insieme e le sistema nella vasca da bagno: ogni volta che lui o la moglie dell’epoca devono fare una doccia, occorre prima liberare la vasca e ripulirla dalle deiezioni. Cresce in una famiglia di amanti della musica, ma la sua prima epifania (“una specie di conversione”) avviene a casa di un amico, ascoltando un 78 giri di Praise God I’m Satisfied dalla voce di Blind Willie Johnson. “A un primo ascolto avevo la nausea, e gliel’ho fatto togliere. Ma continuavo a ripensarci e volevo ascoltarla ancora. La seconda volta ho cominciato a piangere, improvvisamente la trovavo magnifica”.

La seconda rivelazione si deve a Charlie Patton (in particolare High Water Everywhere), sul quale scriverà la sua tesi di laurea. È una grande ispirazione, sia per la tecnica che per la poetica: una vera voce del Delta, intrisa di Mississippi e di rabbia, che è ciò che più lo affascina. Si innamora di tantissimi musicisti degli anni ’20 e ’30. Diventa un vero e proprio studioso di folk music, cui affianca con naturalezza musicisti classici come Bartok o Ives. Pur partendo da basi specificamente bluegrass e country (il suo bel libro di racconti autobiografici si intitola How bluegrass music destroyed my life), e nonostante avesse ricevuto un’educazione tradizionalmente razzista, finisce ben presto per amare la musica nera e la cultura dei neri del Sud. Diventa un musicofilo porta a porta: lui, un ragazzino bianco, a cercare dischi impolverati da poter comprare per pochi spiccioli nei quartieri più neri della zona. Arriverà persino a scovare Skip James, ricoverato in un ospedale.

Comincia dunque a imitare i bluesmen, e registra per la Fonotone un 78 giri con lo pseudonimo di Blind Thomas (“i miei idoli avevano tutti questi nomi drammatici, ho pensato che il mio dovesse almeno essere cieco”). Esiste un quintuplo cofanetto del 2011, aspettato per decenni dai fan, dedicato a quel periodo: Your Past Comes Back to Haunt You: The Fonotone Years (1958-1965) non conterrà forse le sue composizioni più importanti, ma rimane uno scrigno di tesori per chi già è entrato nel culto. Anche il suo esordio propriamente detto (1959) è registrato sotto pseudonimo: senza titolo, ha un lato accreditato a John Fahey e un altro a tale Blind Joe Death (altro nome da parodia blues: di nuovo blind, e con dentro la parola death “perché la gente ha sempre reazioni particolari quando la legge”). È solo il primo di una serie di scherzi, inside-jokes e assurdità assortite con cui riempirà le note dei suoi dischi da qui in poi.

Quel primo album, nonostante le premesse già assai profonde e toccanti, esce per Takoma, etichetta che fonda per pubblicare la propria musica (con i soldi guadagnati lavorando come benzinaio, soprattutto di notte, a una pompa aperta 24 ore): è tra i primi artisti in assoluto a farlo. Ma Takoma non si limiterà a pubblicare i molti dischi del suo fondatore. Negli anni produrrà giganti come Robbie Basho, chitarristi come Leo Kottke e Gerlach, e poi Joseph Byrd, Bukka White, George Winston e Tony Thomas.

Rimarrà celebre, tuttavia, l’incapacità di Fahey di gestire denaro e affari: ogni copia dell’album The Voice of the Turtle (1968) vanta un costo di produzione di 15 centesimi superiore al prezzo di vendita a negozi e distributori. Nessuno alla Takoma se ne accorge se non a un anno dall’uscita. Nello stesso anno esce però il suo successo commerciale, caso unico e ironico: è un disco di canzoni di Natale e vende più di centomila copie. Nel ’69, alcune ragazze si presentano agli uffici della Takoma: dicono di far parte del gruppo The Family, hanno un demo da proporre ma in ufficio non c’è un lettore adatto per poterlo ascoltare. Poco male, si scopano tutti i presenti (con l’eccezione di Fahey), passano la gonorrea e se ne vanno. Solo qualche mese più tardi entrano di diritto nella storia americana insieme al loro leader, Charles Manson.

Fahey non vuole una carriera, vuole semplicemente poter riuscire a campare suonando ogni tanto. Non pensa al pubblico e non si pone problemi di etichetta, che si tratti di lasciare il palco a metà di un concerto per andare a pisciare o di usare la chitarra come posacenere durante una diretta televisiva. Ogni tanto sparisce per mesi, senza che nessuno dei suoi collaboratori abbia idea di dove diavolo sia finito.

È uno dei primi musicisti in ambito pop-rock a fare interi concerti da solo, accompagnandosi sempre e solo con la chitarra: una chitarra dal suono familiare (quello di una steel acustica), ma con melodie e armonie insolite già a partire dall’accordatura, usata quasi come una band, a inseguire su se stessa strati e strati di melodie e armonizzazioni; una voce unica, grezza e magnetica, come un’antenna messa a percepire vari mondi possibili. Fahey, da parte sua, dichiara di voler suonare chitarre e trasformare l’universo.

Il suo stile viene definito primitivismo americano, ma le influenze si sprecano: combina blues e Oriente, spiritual, gamelan e avanguardia (quando negli ultimi anni si avvicinerà al mondo avant americano e suonerà l’elettrica si sentirà definire gothic-industrial-ambient) in un suono personalissimo che ispira valanghe di musicisti, da Pete Townshend a Sufjan Stevens, da Loren Connors fino a intere legioni di post-rocker. Un fingerpicking fatto di bordoni, salite e discese, che evocano insieme intimità e assenza.

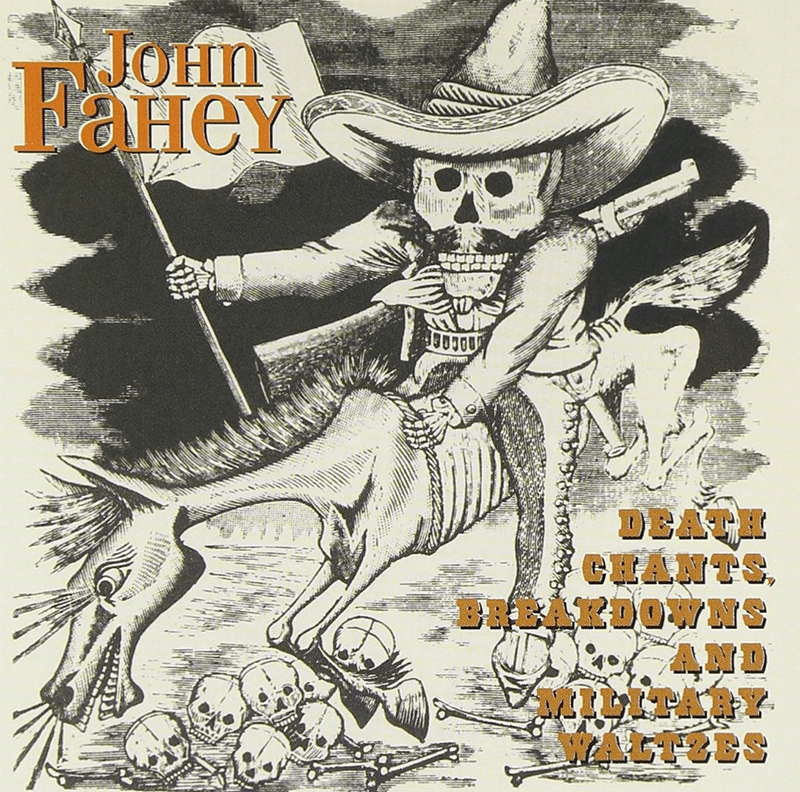

Tra il primo e il secondo album (Vol. II: Death Chants, Breakdowns and Military Waltzes) passano quattro anni. Nel 1965 torna Blind Joe Death con The Transfiguration Of, uno dei suoi dischi più belli e popolari, ottimo anche come entry-point. Ma l’evoluzione si estende lungo tutti gli anni Sessanta: Fahey si è trasferito in California (nel 1967 a Berkeley addirittura suona insieme ai Red Krayola) e assorbe qualcosa dell’aria psichedelica del luogo, tant’è che i dischi con cui chiude il decennio sono tra i suoi più sperimentali, anche per il pesante uso di nastri e suoni fantascientifici, voci misteriose e sperimentazioni in stereofonia (Days Have Gone By, The Voice of the Turtle, Requia – un disco di musica concreta che include vecchie canzoni e discorsi di Hitler – e The Yellow Princess: tutti formidabili, l’ultimo in particolare) ad accompagnare la sua solita chitarra.

Album zeppi di invenzioni mutuate dalla musica concreta e di nastri mandati al contrario: campionamenti ante litteram, a volte suonati avanti e indietro, quasi a precorrere il turntablism. Gli anni Settanta non sono teneri con Fahey, anche se si aprono con l’incredibile America e proseguono di lì a poco col capolavoro Fare Forward Voyagers (1973), dove incorpora elementi tipici dei raga indiani. Il disco è ispirato ai Quattro Quartetti di T.S. Eliot ed è dedicato a Swami Satchidananda, guru spirituale cui è legata anche Alice Coltrane. La fascinazione di Fahey è dovuta a un motivo piuttosto prosaico: si è innamorato della segretaria del Maestro. Ma l’industria discografica entra in crisi, e Takoma non fa eccezione. Fahey realizza due album in cui suona con un’orchestra dixieland: “Non capisco perché abbia avuto solo recensioni orribili. È come se ogni volta che voglio fare qualcosa che non sia solo suonare la chitarra mi dovessero castigare”.

Gli Ottanta sono ancora peggio: malato di diabete, alcolizzato, compra una casa a Salem con la seconda moglie e ci va a vivere. Il posto è tranquillo ma Fahey dopo anni di tour non riesce a dormire, si riempie di pillole e non potendo più bere si consola con la Coca Cola, che non aiuta il diabete e i problemi di cuore. Vive il bipolarismo della vita degli entertainer: eccitazione più assoluta quando si esibisce, depressione una volta a casa. Il matrimonio non dura. Non si può dire che la sua popolarità stia crescendo esponenzialmente, ma qualcosa si muove. Fahey incarna come nessuno il punto di contatto tra la tradizione americana e il presente: più di un critico, a dispetto di dichiarazioni come “non penso di avere fatto niente di particolarmente importante in musica”, si è chiesto cosa sarebbe stato delle radici blues americane del rock senza un Fahey così ossessionato e devoto.

Fahey incarna come nessuno il punto di contatto tra la tradizione americana e il presente: più di un critico si è chiesto cosa ne sarebbe stato delle radici blues americane del rock senza di lui.

In qualche modo finirà col legare assieme altri due mondi: quello antico che Greil Marcus ha battezzato l’“Old Weird America” dei bluesman contenuti nella leggendaria raccolta Anthology of American Folk Music, e quella che David Keenan chiamerà, tra il serio e il faceto, la “New Weird America” dei gruppi underground e psichedelici degli anni Duemila: No Neck Blues Band, Sunburned Hand of The Man e fenomeni più popolari come Animal Collective o Six Organs of Admittance. Negli anni ’90 il nome di Fahey torna a circolare, citato in continuazione da band come i Sonic Youth (che nel 2009 useranno un suo dipinto come copertina del loro ultimo album, The Eternal: Fahey si dedica infatti anche alla pittura, in maniera altrettanto animalesca e viscerale, dipingendo con i piedi, sputando sulla tela, a volte spalmandosi il colore sul sedere e poi buttandocisi sopra), dal loro sodale Jim O’Rourke (che gli produce pure un disco) fino a Beck. Dall’avanguardia all’underground, sembra che tutti se ne riscoprano innamorati.

Nel 1997 esce addirittura con quattro album (tra cui una collaborazione con i Cul de Sac). Si dà alla chitarra elettrica, suona con Moore, condivide palchi, torna a sperimentare in assoluta libertà, sempre con l’elettrica e i suoi feedback: siamo dalle parti del noise, e Fahey si dichiara grande fan di Merzbow. Qualcuno si chiede perché invece non riproponga quello per cui è famoso, dimostrando di avere evidentemente capito ben poco del personaggio.

La sua personalità, le sue inclinazioni non gli permettono il lusso di una carriera: alla fine degli anni ’90, nonostante tutto, vive in Oregon in una stanza di motel sulla strada. Al diabete si è aggiunta la sindrome di Epstein-Barr, che lo fiacca troppo perché si possa dedicare a veri tour; le sue giornate trascorrono in sperduti negozi di anticaglie alla ricerca di dischi rari, che poi ammassa a prendere polvere finché qualche collezionista non decide di comprarli.

Vende molte delle sue chitarre. Chi va a trovarlo lo trova nudo, sporco, con appiccicate al corpo grassissimo le monete fino a poco prima sparse per il letto. Muore nel 2001, a 61 anni, durante un’operazione per un bypass cardiaco, senza mai essersi curato molto di sé ma lasciando in eredità un’inventiva che si è cibata di ogni musica per superarla, verso altri mondi. Con sei corde e dieci dita, nient’altro.

Tra le fonti di questo articolo, il lungo profilo-intervista pubblicato su The Wire nell’agosto del 1998 a firma Edwin Pouncey; The guitarist who was too mysterious for the world di Sean O’Hagan per il Guardian; lo Starter di Jason Heller per Pitchfork, e il documentario In Search of Blind Joe Death: The Saga of John Fahey. Una versione di questo articolo è stata originalmente pubblicata sul sito Pixarthinking; l’autore desidera ringraziarne l’editor Mattia Coletti.