C ovfefe. Il 31 maggio 2017 l’account ufficiale di Donald Trump, all’epoca Presidente degli Stati Uniti d’America, pubblicò un tweet contenente una strana parola. Un refuso, un errore. “Covfefe”, c’era scritto. A molti basterà questa strana sequenza di caratteri a innescare il ricordo di quella giornata, passata a reagire ai tweet di Trump, a elucubrare, a trollare o a essere trollati. Un ronzio continuo e assordante, quello della voce di Trump sui social media, diventato con gli anni parte dell’ambiente sonico in cui vivevamo. Nasceva online su Twitter ma dilagava nella vita reale, alimentando ansie, divisioni e speranze. A un certo punto, qualche mese fa, il ronzio si è interrotto.

L’evento determinante è stato l’attacco di Capitol Hill dello scorso 6 gennaio, quando migliaia di sostenitori trumpiani parteciparono a una manifestazione nei pressi del Campidoglio, nella quale il Presidente uscente reiterò la teoria cospiratoria secondo cui le elezioni appena vinte da Joe Biden erano state “rubate”. La data della manifestazione era stata scelta con cura: quel giorno il Congresso si sarebbe riunito in sessione congiunta per certificare la vittoria del candidato democratico e la fine del mandato trumpiano.

Le immagini di quegli scontri e i toni incendiari usati da Trump nel suo discorso, ma anche nelle settimane precedenti (“Be there, will be wild”, scrisse su Twitter il 19 dicembre 2020), misero alle strette i social network e le piattaforme digitali, che furono costrette a prendere provvedimenti. Nel giro di pochi giorni una dozzina di siti decisero di rimuovere l’account di Trump: Twitter, Facebook, Instagram, ma anche Snapchat, Paypal e Shopify, mentre Google bandiva Parler – social network caro ai trumpiani e fondamentale nell’organizzazione delle rivolte – dal Play Store. E poi Discord, Twitch, Reddit, TikTok. Il deplatforming di Donald Trump era iniziato.

I precedenti del deplatforming

Per “deplatforming” si intende la rimozione di contenuti da una piattaforma digitale ai danni di un utente che abbia violato le sue condizioni d’uso. In questo caso si intende la rimozione dell’utente stesso, a cui viene proibito di usare la piattaforma. Prima di Trump il caso più celebre era quello di Milo Yiannopoulos, ex giornalista inglese diventato tra i membri più seguiti della cosiddetta “alt-right” statunitense. Nel 2016 Yiannopoulos fu bandito da Twitter in seguito all’ennesima campagna di abusi e offese ai danni un’attrice. “Prima di essere bandito da qualunque posto” scrisse in seguito su Facebook, “avevo quattro milioni di fan distribuiti su diverse piattaforme. Ora son felice se ricevo tremila visualizzazioni con un meme su Telegram. Questo è quello che mi hanno fatto”. Nel 2019 Yiannopoulos fu bandito anche da Facebook.

È innegabile che la scomparsa di Trump dai social network, in particolare Twitter, abbia cambiato l’atmosfera e i toni del dibattito digitale.

Il secondo deplatforming di rilievo riguarda Alex Jones, personalità radiofonica da sempre al limite, negli ultimi anni diventato tra i paladini dell’estrema destra americana, ospitando anche Trump durante la sua campagna elettorale del 2016. Jones è famigerato anche per aver sostenuto la teoria del complotto secondo cui la sparatoria di Sandy Hook, nella quale il terrorista Adam Lanza uccise 26 persone, tra cui 20 bambini, non sarebbe mai avvenuta. I parenti delle vittime, secondo Jones e alcuni suoi ospiti, erano “attori”, parte di una messinscena pensata per limitare la diffusione delle armi da fuoco negli Stati Uniti. Dopo anni di polemiche, il presentatore fu cacciato dalle piattaforme nel 2018 dopo l’ennesimo caso di “hate speech” insieme al suo canale InfoWars.

L’affaire Trump

Sia Jones che Yiannopoulos hanno subito pesantemente le conseguenze di questi provvedimenti. Da allora le due figure sono isolate dal movimento conservatore “mainstream” e persino dalle derive più estreme del fenomeno QAnon. Anche per questo tra gli addetti ai lavori si suol dire che “Deplatforming Works”, il deplatforming funziona: è un rimedio drastico ma palesemente efficace.

La misura ha effetti notevoli e misurabili anche su Trump: secondo l’agenzia di analisi dei media Newswhip, dal 6 gennaio al 3 maggio scorso, “le interazioni social riguardanti Trump sono scese del 91%”. Un altro studio, condotto dalla società d’analisi dei social network SocialFlow, ha scoperto che “i click sulle storie riguardo Trump sono scesi dell’81% tra gennaio e febbraio, di un ulteriore 56% da febbraio a marzo e di un altro 40% tra marzo e aprile”. Uno studio condotto dal New York Times ha confermato il trend: “Prima del bando, i post sui social media [riguardo Trump, NdA] con l’engagement mediano generava 272mila like e condivisioni. Dopo il bando, il numero è sceso a 36mila like e condivisioni”.

Il caso di Trump rimane però diverso dai precedenti citati: è pur sempre il 45esimo Presidente degli Stati Uniti e la sua influenza politica è ancora importante nel Partito Repubblicano e il suo elettorato. È chiaro che un soggetto simile non possa evaporare dal web come un Milo Yiannopoulos qualsiasi. Questo punto viene precisato anche nel citato articolo del New York Times in cui si nota che “delle sue 89 dichiarazioni successive al bando, 11 hanno attirato un numero mediano di like e condivisioni uguale a quello precedente al bando, se non superiore”.

Siamo a un bivio, quindi. È innegabile che la scomparsa di Trump dai social network, in particolare Twitter, abbia cambiato l’atmosfera e i toni del dibattito digitale, generando un vuoto a cui non eravamo abituati ed eliminando l’egemonia trumpiana dalla timeline e i trending topic. Ma non dobbiamo dimenticare che il suo messaggio politico persiste perché è perpetrato da altri soggetti, spesso in posizione di potere politico o mediatico. Alleati, sostenitori e fan usano il deplatforming subito dal loro beniamino come prova della censura “orwelliana” dei social network ai danni dei conservatori.

Donald non si arrende

Una magra consolazione per Trump, che non ha mai accettato la messa al bando e lavora da tempo per rientrare nei social media dalla porta sul retro. Fin da subito l’ex presidente e i suoi hanno minacciato un ritorno su “una piattaforma personale”, mentre social network di estrema destra quali Gab.com sperano da tempo in uno suo sbarco, finora invano.

A inizio maggio Trump ha infine presentato la tanto attesa “piattaforma personale”, che si è rivelata un blog dall’aspetto simile a Twitter. Il progetto è durato esattamente 29 giorni, durante i quali non ha avuto il successo sperato. Secondo il Washington Post, Trump avrebbe deciso di terminarlo immediatamente anche a causa dei report che circolavano attorno ai numeri deludenti del sito (nel suo ultimo giorno il sito pare abbia generato soltanto 1500 condivisioni o commenti su Facebook) e alle ironie che ispirava online e in televisione.

A inizio maggio Trump ha presentato la sua tanto attesa piattaforma personale, che si è rivelata un blog dall’aspetto simile a Twitter.

Il blog aveva una missione duplice – e impossibile: esaudire il desiderio di Trump di tornare online nel formato che più gli si addice, quello del tweet; e permettergli di tornare su Twitter per procura, visto che al blog si accompagnava un account Twitter (@DJTDesk) che avrebbe ripubblicato sulla piattaforma i “comunicati” (leggasi: i tweet) di Trump. Una scorciatoia che non ha funzionato, ovviamente, visto che si scontrava con il ban permanente imposto da Twitter nei suoi confronti.

Al di là di questi e altri bizzarri tentativi, la verità è che non c’è prodotto casalingo o “alternativo” che possa garantire a Trump ciò di cui ha bisogno più di ogni altra cosa: il reach, la possibilità di raggiungere un pubblico enorme in un ambiente regolato dagli algoritmi. Nessuno infatti vieta a Trump di continuare a pubblicare online comunicati o video politici sul proprio sito, ma quei contenuti non avrebbero (e non hanno) la stessa risonanza di un post sui social network, perché non sono inseriti in un contesto moltiplicatore, in una cassa di risonanza globale e a ciclo continuo in cui le polemiche sono il pane quotidiano e Trump può quindi diffondersi a macchia d’olio.

È quello che l’attivista e scrittore Aza Raskin, co-fondatore del Center for Humane Technology, ha definito “freedom of reach”, con un gioco di parole su “freedom of speech” (libertà di parola). “Non esiste il diritto all’amplificazione algoritmica”, ha scritto su Wired commentando la cacciata di Trump dalle piattaforme. “Anzi, è proprio quella il problema che bisogna risolvere”.

Come Trump ha cambiato il web

Dopo qualche mese di relativo isolamento passato nella sua dimora di Mar-a-Lago, in Florida, Trump è tornato all’attacco con un combattivo discorso tenuto a una convention repubblicana nella Carolina del Nord, lo scorso 5 giugno. Anche in questo caso, è probabile che la tempistica non sia stata casuale: proprio in quei giorni, infatti, si decideva il suo futuro in un’altra piattaforma, Facebook.

Era il 2019 quando Mark Zuckerberg annunciò di voler istituire una commissione di vigilanza “indipendente” da Facebook, a cui delegare le decisioni più delicate sulla piattaforma. La commissione, chiamata Oversight Board, è stata anche definita “la Corte Suprema di Facebook” ed è attiva dalla fine del 2020. L’affaire Trump è il primo caso di portata internazionale su cui è stata chiamata a esprimersi, confermando lo scorso maggio la decisione iniziale e mantenendo l’espulsione di Trump dalla piattaforma.

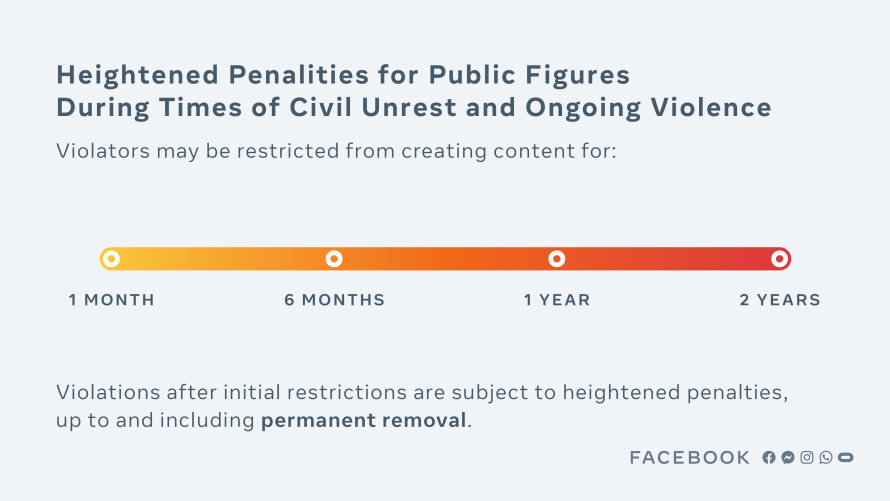

La commissione, però, si è anche riservata di criticare la natura indefinita della sospensione, definendola “una punizione indeterminata e senza standard”. In tal modo ha rimesso la palla in mano alla società, chiamandola a fissare un limite al bando. La decisione su questo “limite” è arrivata circa un mese dopo, esattamente il giorno prima dell’apparizione di Trump nella Carolina del Nord, quando Facebook ha annunciato che il bando di Donald Trump sarebbe durato due anni (a partire dal 7 gennaio 2021). Il social network ha inoltre presentato un chiaro programma per “l’aumento delle pene per le figure pubbliche in tempi di agitazione civile e violenza ininterrotta”. I politici e le istituzioni, in futuro, saranno quindi punibili con ban temporanei che potranno durare dal mese ai due anni, a seconda della gravità delle violazioni.

“Alla fine di questo periodo”, scrive l’azienda, “chiederemo a degli esperti di valutare se il rischio per la sicurezza pubblica sia diminuito”, tenendo conto di “fattori esterni, inclusi episodi di violenza, restrizioni a raduni pacifici e altri sintomi di agitazione civile”. Qualora la valutazione confermasse i motivi del bando, la pena verrebbe estesa per un altro periodo di tempo, prima di un’ulteriore valutazione. Secondo quanto rivelato dal New York Times, inoltre, Facebook ha intenzione di abbandonare uno standard in uso dal 2016 secondo il quale l’azienda non eliminava i post dei politici che violavano le regole perché ritenuti “newsworthy”, ovvero rilevanti, oggetti di notizia.

Non sono mancate le polemiche attorno a questa svolta di Facebook. Ad esempio, con il tetto massimo dei due anni, il social network sembra aver lasciato la finestra aperta a un ritorno di Trump giusto in tempo per la prossima campagna elettorale. Comunque sia, è forse questa la più importante conseguenza che il deplatforming trumpiano ha avuto sul funzionamento stesso delle piattaforme digitali.

Chiedersi come sia cambiata Internet senza Trump significa, lo abbiamo visto, chiedersi anche come sia cambiato Trump senza Internet. Tale era il legame tra l’ex Presidente e il discorso online da rendere impossibile rimuoverlo senza generare scossoni che vanno ben oltre la politica – e che anzi sono di natura tecnologica, che stanno già cambiando il funzionamento stesso delle piattaforme.