I l 15 giugno 1990 usciva Batti il tuo tempo dell’Onda Rossa Posse: disco che rappresentò un punto di svolta nella storia dell’hip hop su scala nazionale. Anzitutto perché le rime erano snocciolate in italiano, poi per l’evidente intenzione politica che da esse trapelava, per alcuni versi affine a quanto oltreoceano stavano facendo i Public Enemy: le Pantere Nere del rap. Fu tuttavia l’unica testimonianza materiale nella breve avventura del collettivo romano, che appena quattro mesi più tardi cessò di esistere. Com’è noto, da quell’esperienza derivò la nascita di Assalti Frontali: formazione assai più longeva, tuttora in attività. Al centro della vicenda sta la figura di Luca Mascini: in arte Militant A. Abbiamo dialogato a lungo con lui per ricostruire il corso degli eventi culminato in quel disco, domandandogli per cominciare quando e in che maniera l’hip hop era entrato nella sua vita. “Poteva essere il 1983, avevo 16 anni: facevo skate con gli amici per strada ed ero impegnato in politica. Prima ascoltavo i Clash e i Cure, mi piaceva tantissimo come scriveva Robert Smith, la sua poesia: sono stato sempre attratto dai testi delle canzoni. Già da ragazzino ero un bel matto: a 14 anni ero andato in autostop a Milano a vedere i Dire Straits, poi i Clash a Firenze e i Rolling Stones a Napoli. La musica mi arrivava in modo piuttosto occasionale: erano le persone che avevo intorno a farmela conoscere e io seguivo il flusso. A un certo punto incontrai l’amico di un amico: un gay che preparava cassette fantastiche con i dischi recuperati andando ogni tanto negli Stati Uniti, roba ‘electro’ tipo Arthur Baker, Afrika Bambaataa e Newcleus, con un ritmo che mi catturava. A quei tempi l’accesso alle informazioni era limitato e non era facile capire chi fossero gli artisti che producevano quella musica: quando capitava di andare a casa di questo ragazzo e avere sotto mano i dischi in vinile, mi studiavo le copertine cercando di orizzontarmi. A Roma poi c’erano giornalisti e Dj molto in gamba, in particolare Marco Boccitto e Alberto Piccinini, che trasmettevano cose simili su Radio Città Futura, ad esempio The Message di Grandmaster Flash, un pezzo dove al ritmo corrispondeva un gran testo. Mi sforzavo d’interpretare ciò che dicevano i rappers con l’aiuto di chi sapeva l’inglese meglio di me”.

Proviamo a indagare la natura della suggestione esercitata allora sui giovani bianchi da quella sottocultura afroamericana in ascesa. Racconta Militant A: “Mi piaceva tantissimo che fossero ragazzi neri provenienti dai ghetti di New York, il cuore del capitalismo: discendenti degli schiavi, poveri ed emarginati, che avevano trovato un modo per trasformare le proprie vite attraverso l’arte. Ne ero completamente affascinato: rappresentavano dei modelli per la loro comunità, indicando una strada che non era quella della violenza armata e del traffico di droga. Erano cose che volevo anch’io: percepivo l’onda lunga degli straordinari movimenti di liberazione degli anni Sessanta e Settanta in Italia, unici al mondo, ma ero un po’ fuori tempo e quelli più grandi, che mi chiamavano ‘Luchino’, dicevano che avevo sbagliato decennio, sarei dovuto nascere dieci o vent’anni prima. Nell’hip hop vedevo la stessa potenzialità: perché non farlo anche da noi? E così per divulgare quella musica mi proposi come Dj: avevo un programma al martedì sera su Radio Onda Rossa insieme a Renato Castro, amico e compagno di liceo, ‘Funk Theology’, dal titolo di un pezzo di Shango, il progetto di Afrika Bambaataa con Bill Laswell. La musica si mischiava alla politica, era il periodo in cui a Roma venivano occupati i primi centri sociali: nel 1986 l’Hai Visto Quinto? a Monte Sacro e subito dopo il Forte Prenestino, poi il Blitz a Colli Aniene. Servivano linguaggi nuovi, sia nella musica sia nella politica: lo erano tanto i centri sociali quanto l’hip hop. Il momento chiave per me fu il 1987, quando cominciai ad acquistare dischi da Disfunzioni Musicali, che stava a San Lorenzo, la mia zona, o da Good Music, in centro, dove andavo con circospezione, perché si trovava in una parte più ‘nera’ della città: gli album di Public Enemy ed Eric B & Rakim, ma soprattutto quello di Boogie Down Productions, ossia KRS One e Scott La Rock”.

Un conto è stare in radio con un microfono davanti, altro è impugnarlo da rapper, tuttavia: a che punto è avvenuta la metamorfosi? “C’era qualcosa che non andava: non mi piaceva come parlavo io e come parlavano gli altri, il linguaggio che usavamo era inefficace. Sentivo che ci muovevamo nella direzione giusta, ma dovevamo trovare il nostro passo. E anche i testi in inglese dei brani che mettevamo in radio erano un problema: la gente magari apprezzava la musica ma non ne era coinvolta. La mia fortuna è stata poter viaggiare: a Londra, New York, New Orleans e Kingston, dove ho visto in strada i ragazzi fare rap o raggamuffin, nel caso della Giamaica. Proprio là una ragazza mi chiese: ‘Com’è che ti piace così tanto il rap se non capisci bene il significato di quello che dice?’. Intendeva i giochi di parole e i doppi sensi dello slang. Mi fece riflettere: se avessi tentato di farlo in italiano forse poteva cambiare qualcosa. Era il 1988 e al Tendastrisce di Roma arrivarono per un concerto Run-DMC, Public Enemy e Derek B: conoscevo gli organizzatori e riuscii a farmi ingaggiare come tecnico delle luci per manovrare l’occhio di bue. Nel pomeriggio conobbi Terminator X, il Dj dei Public Enemy, ma alle mie domande rispondeva: ‘Io parlo solo con le mani, veditela con Chuck D’, che però la sera non incontrai, mentre vidi Flavor Flav e Professor Griff, anche se qualche anno più tardi venni a sapere che nella sua radio aveva trasmesso le canzoni di Assalti Frontali. Dopo quella notte, con Castro decidemmo di provare a fare rap in italiano: ci preparavamo i testi, raccontando cos’era successo durante la settimana, dalle nuove occupazioni alle iniziative antiproibizioniste contro la legge antidroga Craxi/Jervolino, e poi li cantavamo in diretta per radio. Funzionò subito: anziché tenerci in sottofondo, chi ascoltava interrompeva i discorsi e prestava attenzione, addirittura registrando i nostri pezzi su cassetta e facendoli girare. Questo ci diede la carica: cercavamo di trasmettere il sentimento di riscatto e orgoglio di un movimento che lottava ancora per degli ideali in un momento in cui sembrava anacronistico farlo, siccome imperversavano il liberismo economico, la Milano da bere e il disincanto. Dal 1989 cominciammo con le prime apparizioni dal vivo nei centri sociali di Roma, al BlackOut, al Faro e al Trullo: ci facevamo chiamare Onda Rossa Posse perché nel gergo americano ‘posse’ è la banda, un gruppo di persone unite da una causa comune. Inizialmente il Movimento guardava al rap con un certo sospetto, essendo musica fatta senza strumenti, che soprattutto in concerto era completamente diversa dal rock. Ma quando ci vedevano, si rendevano conto di avere di fronte qualcosa che non c’era mai stato prima”.

Eppure, a quei tempi, da noi rap era sinonimo di Jovanotti: che opinione ne avevate? “Certamente negativa. Un po’ ci faceva ridere e un po’ incazzare, perché scimmiottava gli afroamericani provando a rivenderne l’arte in pezzi come La mia moto. Non è che gli dessimo chissà quanto peso, comunque: eravamo completamente agli antipodi e nessuno ci poteva confondere con lui. Più che altro ci dispiaceva che svalutasse l’hip hop agli occhi di chi stava nel nostro mondo. In Italia c’era dell’hip hop autentico, penso ai milanesi Radical Stuff, al torinese MC Shark o a Ice One qui a Roma: tutta gente davvero in gamba. Avevo grande rispetto per loro, conoscevo quello che facevano e li abbiamo anche avuti ospiti in radio, ma si trattava di espressioni molto ‘asettiche’, per pochi adepti: usavano l’inglese e seguivano per filo e per segno i modelli americani, senza calare quel linguaggio nel tessuto sociale, rinunciando a un aspetto determinante dell’hip hop, ossia la comunicazione, che significa prossimità ed empatia. In origine negli Stati Uniti era anzitutto un mezzo per stare insieme agli altri e creare comunità, non una tecnica, un atteggiamento o un modo di vestire. Era questo il loro limite: non coglievano l’essenza umana di quel linguaggio, ne riproducevano la grammatica e la sintassi. Ricordo le feste che organizzavano: una volta portarono il californiano Ice-T in una discoteca, con Ice One di spalla, si pagava il biglietto, c’era la security all’ingresso e dentro la situazione era fredda, mentre l’hip hop è per natura caldo ed eccitante. Quando abbiamo cominciato a farlo noi, ci accusavano di non seguire i pionieri e di essere troppo politici, ma sbagliavano, perché quei medesimi pionieri non dicevano ‘Copiateci’ ma ‘Siate voi stessi’”.

Provammo a fare rap in italiano e funzionò subito: anziché tenerci in sottofondo, chi ascoltava interrompeva i discorsi e addirittura registrava i nostri pezzi su cassetta e facendoli girare.

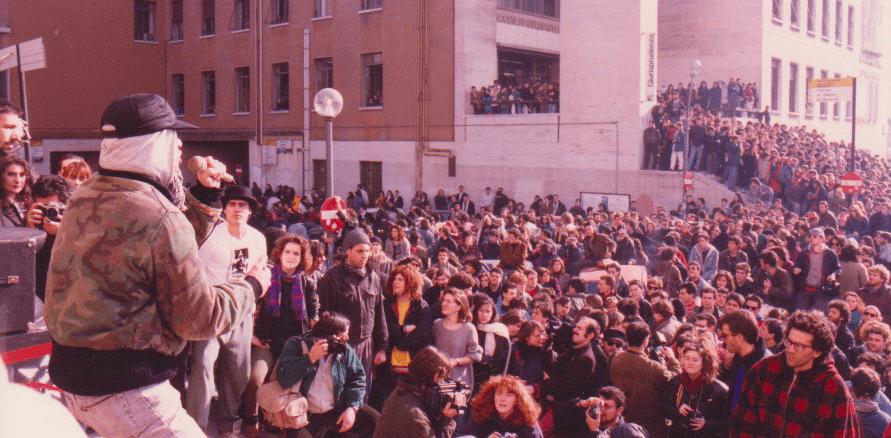

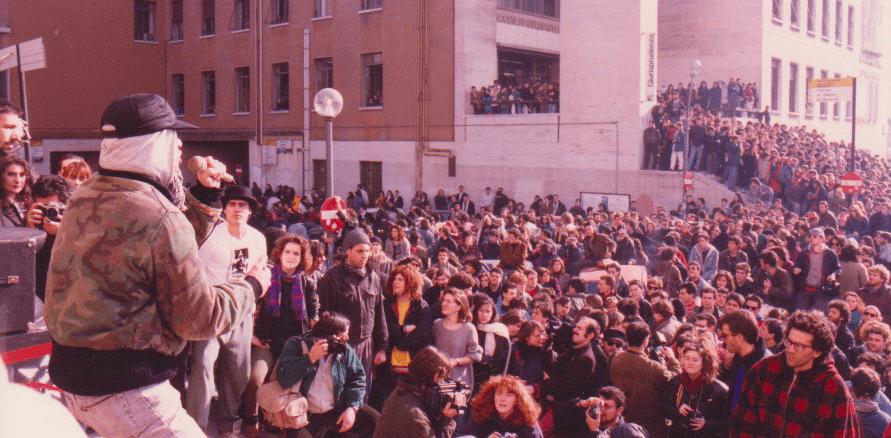

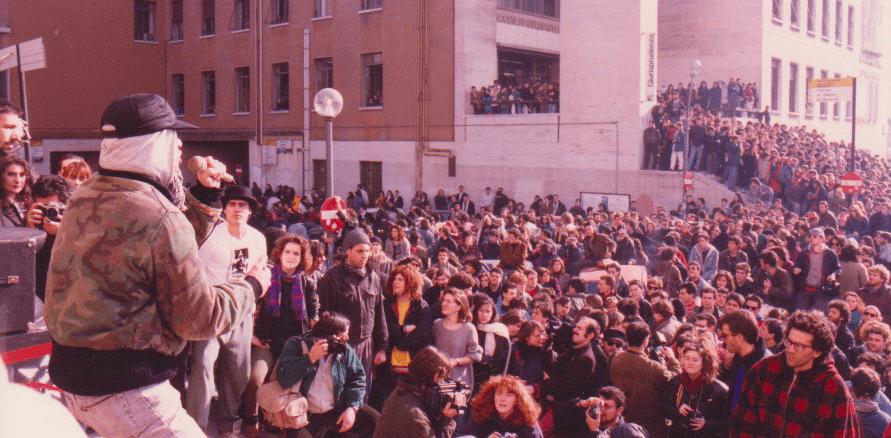

Un fattore determinante, sotto quell’aspetto, fu senz’altro la concomitanza con il fenomeno della Pantera, in azione dall’autunno 1989… “Certo, la Pantera ci diede visibilità, come noi l’abbiamo data a lei, insieme a un linguaggio nuovo. Può sembrare una coincidenza, ma non lo fu: movimenti così grandi non nascono dal nulla, prima covano sotto la cenere, e noi evidentemente avevamo intercettato quelle avvisaglie. Avevo scritto Batti il tuo tempo qualche mese prima delle occupazioni delle università, perché volevo una canzone che fosse una sorta di manifesto politico del periodo, infatti non parla direttamente di quegli eventi ma ne interpreta lo spirito: ‘Questo è il nostro tempo, ti stai fermando perché non è esaltante?’. Perciò, ascoltandola mentre occupavano e scendevano in piazza, i ragazzi pensarono: ‘Ecco la nostra canzone!’. Era diventata la colonna sonora della Pantera e noi, tra l’altro, eravamo studenti all’università e stavamo dentro le lotte: un momento perfetto”. Frattanto “Luchino” si era trasformato in Militant A: “A quel punto dovevamo darci dei nomi di battaglia e io scelsi Militant, un vocabolo che mi rappresentava: ero un militante di base nel senso pieno del termine, uno di quelli che stanno dietro alle cose, le organizzano e non danno mai buca, mentre la lettera A sta per Avana, il posto dove avrei voluto vivere. Renato invece mantenne il cognome aggiungendoci la X usata dagli afroamericani al posto del nome da schiavi. Erano soprannomi che riassumevano i nostri riferimenti culturali”.

Che cosa vi diede l’impulso a fare un disco? “Quando all’inizio del 1990 la Pantera cominciò a ritirarsi, pensai che noi dovevamo accelerare: intanto eravamo andati a Bologna, per un evento all’Isola nel Kantiere organizzato da Speaker Dee Mo, e durante il 1989 avevamo fatto concerti a Torino e al Pedro di Padova, segno che il caso Onda Rossa Posse stava cominciando a propagarsi su scala nazionale. Era il momento di pensare a un disco: mi venne la frenesia di realizzarlo in vinile, mentre nel mondo delle autoproduzioni si usavano in genere le cassette. Così comprammo una batteria elettronica Roland R-8 e io moltiplicai gli acquisti di dischi: agli amici che andavano in America davo centomila lire per procurarmi i primi dieci singoli della classifica hip hop e uno di questi era I Go to Work di Kool Moe Dee, usato poi come base per Batti il tuo tempo. Il problema era che a Roma e nel resto d’Italia non c’era la cultura di produzione discografica che serviva a noi, quindi abbiamo dovuto inventarcela, aiutati dal bassista e dal chitarrista dei Brutopop. Andammo in uno studio di registrazione dietro via in Selci, dove per ironia della sorte c’è una famosa stazione dei carabinieri: a sostenerci economicamente fu lo Spazio Sociale 32 di via dei Volsci, finanziando l’operazione con un prestito di otto milioni di lire. Ne stampammo duemila copie, che sarebbero terminate a fine estate. Eravamo sprovveduti e nemmeno sapevamo in quali canali promuoverlo: ricordo che mandai un telegramma a una rivista specializzata, forse ‘Rockerilla’, scrivendo che Onda Rossa Posse aveva pubblicato un disco e se erano interessati potevano chiamarmi al tale numero telefonico. E tuttavia fu una rivoluzione percepita ovunque nel circuito underground, anche all’esterno della cerchia dell’hip hop: avevamo creato una base sociale dal niente, perché non c’erano soltanto gli appassionati del rap o gli attivisti, si trattava di un fenomeno trasversale. Perciò si girarono tutti a guardare, dandoci il cinque, dal giro del punk a quello del rock: era un disco che potevi mettere a palla in auto con i finestrini abbassati. L’estate fu elettrizzante: andammo a suonare in un campeggio del Movimento a Isola di Capo Rizzuto e alla Festa Nazionale dell’Unità a Firenze, abbinati ad Afrika Bambaataa e Ice One: sul palco saremo stati una cinquantina… Quella volta facemmo il botto, nonostante giocassimo fuori casa, perché spesso il Partito Comunista Italiano aveva manifestato ostilità nei confronti del Movimento, mandando i compagni in galera, e infatti a un certo punto ci tolsero la corrente, ma le tremila persone che erano lì ne volevano ancora e così dovettero riaccendere l’impianto. Allora mi fu chiaro che attraverso il ritmo e la poesia potevamo vincere sul piano del consenso anche esprimendo idee molto radicali: avevamo trovato il linguaggio che stavamo cercando. A Padova Radio Sherwood produceva un periodico chiamato ‘Autonomia’, che mise in copertina Onda Rossa Posse affermando che rappresentavamo un modo nuovo di fare musica, politica e comunicazione”.

Dalla cresta dell’onda a picco: “Tra noi sorsero quasi subito dei problemi, dovuti in parte alla sovraesposizione e in parte alla necessità di gestire un’impresa che si era ingigantita oltre ogni previsione. Ero consapevole che prendendomi la responsabilità di decidere, al massimo insieme a un nucleo ristretto di persone, stavo creando malumori. M’interrogavo, ma allo stesso tempo dovevo agire con rapidità: ricordo che una volta mi capitò di fare un’intervista da solo e qualcuno disse che non potevo parlare a nome di tutti. Portavamo poi l’intestazione di Radio Onda Rossa, che aveva una storia e un’identità proprie. E infine c’era il mio socio Castro, che – mentre io spingevo per crescere ancora – frenava perché voleva terminare gli studi e lavorare, tant’è vero che dopo i dischi fatti con AK 47 ha abbandonato la musica. A ottobre la somma di quei fattori ci portò a interrompere l’esperienza di Onda Rossa Posse, ad appena quattro mesi dalla pubblicazione di Batti il tuo tempo, che intanto era diventato un mito, essendo irreperibile: lasciammo la gestione del disco alla radio, che lo ristampò nel 1991. A quel punto il gruppo, ossia me, le graffitiste di 00199, NCOT e altri, si spostò da Onda Rossa al Forte Prenestino, dove con One Love Hi Pawa organizzavamo al giovedì la serata a ‘microfono aperto’ intitolata ‘Notte della Tortuga’, in cui chiunque volesse poteva cantare: cominciò ad arrivare gente da tutta Italia… Con la fine di Onda Rossa Posse, la sensazione iniziale era stata che avessimo interrotto una cosa bellissima e invece mi resi conto che il fenomeno stava esplodendo ovunque, ogni città aveva la sua posse: Milano, Bologna, Torino, Napoli… Un botto di creatività pazzesca. Fra i tanti, alla Tortuga, c’era questo ‘pischello’ venuto a Roma dal Salento per studiare: fortissimo e fresco al microfono, cantava da dio e infiammava le persone, tanto che ti veniva sempre voglia di abbracciarlo. Era Don Rico, che in seguito avrebbe creato con altri il Sud Sound System. In quel modo si formò il collettivo che, all’epoca della prima Guerra del Golfo, registrò i pezzi della cassetta Baghdad 1.9.9.1., uscita a gennaio con il marchio Uniti Contro la Guerra. Fu lo snodo di passaggio fra Onda Rossa Posse e Assalti Frontali, che erano nati nel novembre 1990, prendendo nome dall’etichetta di Batti il tuo tempo, che nella mia testa doveva diventare una casa discografica”.

E adesso che – tre decenni più tardi – il rap è in Italia genere di larghissimo consumo, quale opinione ne ha Militant A? E fra le star del fenomeno ne individua qualcuna in cui rispecchiarsi, anche alla lontana? Risponde: “Il mio giudizio è positivo: questi ragazzi hanno il merito di aver trasformato il rap in un linguaggio di massa, rendendolo più melodico e quindi affine alla tradizione musicale italiana. Ovunque uno vada oggi, se fai rap ti accettano e riconoscono, dunque non posso che essergli grato: da qualche anno mi capita di andare nelle scuole, faccio rap ed entro subito in sintonia. Allo stesso tempo, però, mi rendo conto di quanto tutto ciò sia molto diverso da quello che facevamo noi: trattavamo le parole con grande responsabilità, perché servivano a creare identità, mentre ora vengono usate con minore attenzione. Le nostre erano: ‘rispetto’, ‘fratello’, ‘sorella’. Adesso si va avanti a colpi di ‘troia’ o ‘bitch’. E lo dico ritrovandomelo dentro casa, visto che i miei figli ascoltano quello. Ogni tanto sento qualcuno che mi piace, poi ci ripenso e proprio non ci riesco: se approfondisco un po’, noto i difetti. Detto questo, ognuno è espressione dell’epoca in cui vive: oggi un’Onda Rossa Posse avrebbe poco senso.