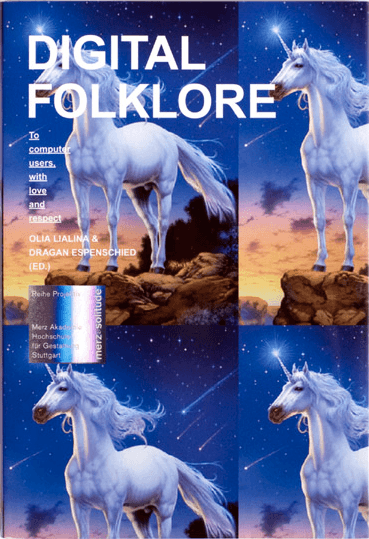

Q uasi dieci anni fa, Olia Lialina e Dragan Espenschied – la prima curatrice e internet artist russa, il secondo mediattivista e musicista tedesco – diedero alle stampe un curioso volume dal titolo tanto didascalico da suonare ovvio, e che invece resta forse il primo, fondamentale tentativo di indagare una realtà all’epoca ancora in formazione eppure già sorprendentemente matura: Digital Folklore. Pubblicato nell’ormai lontano 2009 dall’editore d’arte Merz & Solitude, riccamente illustrato e zeppo di esempi pescati da più disparati anfratti del web (all’epoca ancora lo chiamavamo così), Digital Folklore esponeva una tesi tutto sommato semplice: da internet – o per meglio dire dai suoi utenti – stava emergendo una vera e propria cultura popolare coi propri caratteri e i propri linguaggi, un guazzabuglio tecno-vernacolare patrimonio di una comunità orizzontale, anonima e soprattutto sviluppatasi al di fuori della cultura ufficiale. Era insomma a tutti gli effetti cultura folk, col particolare che ai canti tradizionali e alle danze contadine sostituiva un mondo di unicorni su sfondi stellati, sgraziate grafiche computerizzate fai-da-te, message board infestate di emoticon, gattini, profili MySpace goffamente customizzati (per chi si ricorda MySpace), e stucchevoli messaggi in carattere Impact o Comic Sans. A posteriori, il libro di Lialina ed Espenschied era una pionieristica testimonianza sulle origini dell’epoca dei meme e di 4Chan, delle immagini macro e del confuso vociare via social, senza dire che – anche solo visivamente – la copertina valeva da sola come anticipazione di quell’estetica vaporwave che avrebbe preso piede solo qualche anno più tardi.

Bene: mettiamo ora che, in un futuro lontano, una specie superintelligente e altamente evoluta, o per meglio dire un’intelligenza artificiale ormai più prossima al concetto di Dio che a quello di essere umano, decida di investigare il passato (cioè il nostro presente) a partire dalle tracce lasciate in eredità dalla cultura folk nata su internet nei primi due decenni del secolo XXI. Che immagine ne ricaverebbe? Se la cultura popolare è il principale serbatoio da cui attinge qualsivoglia studio etnografico, che idea si farebbe di noi l’AI destinata a soppiantarci di qui a qualche secolo (magari decennio)? A quali conclusioni arriverebbe sui nostri usi, i nostri costumi, il nostro carattere, il nostro stesso modo di pensare? E come reagirebbe?

L’americano Daniel Lopatin, che come musicista è noto ai più sotto la sigla Oneohtrix Point Never, una risposta l’ha data e suona più o meno così: primo, questa fantomatica, futuribile intelligenza artificiale penserebbe che eravamo stupidi; secondo, la cosa la divertirebbe molto. Addirittura le piacerebbe, e prenderebbe così a fantasticare di noi, a idealizzare la nostra epoca barbara così come noi idealizziamo ere lontane magari popolandole di creature fantastiche e mirabolanti avventure, ma scientemente obliterando guerre, pestilenze e flagelli vari.

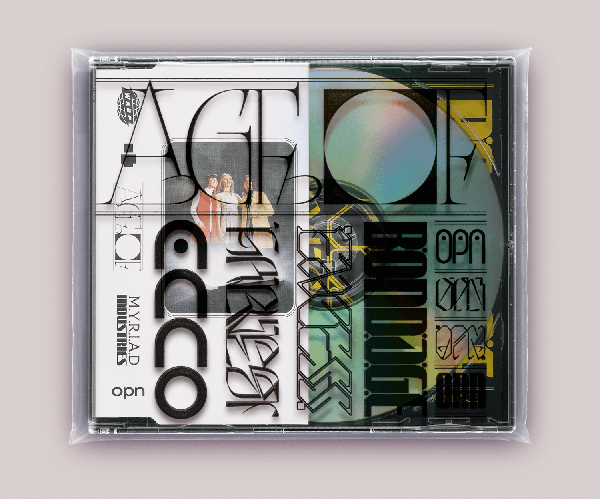

Questo almeno è il concept da cui muove Age Of, il suo ultimo disco (pubblicato pochi giorni fa su etichetta Warp), a sua volta compendio e appendice di Myriad, magniloquente opera-concerto presentata la scorsa primavera a New York. Lopatin stesso ha presentato il progetto come “una specie di scenario fantascientifico in stile 2001 Odissea nello spazio, ma al contrario”, nel senso che anziché seguire una traiettoria che dalla scimmia conduce all’evoluzione di una specie superintelligente, il processo è quello inverso: dall’intelligenza assoluta (artificiale) alla più demenziale regressione. Secondo Lopatin, arrivate a uno stadio di onniscienza e perfezione pressoché definitiva, le intelligenze artificiali vorrebbero a quel punto “cazzeggiare e basta. Per questo sognano di noi: perché eravamo stupidi e non sapevamo tutto. E i loro sogni su di noi sono basati su tutto quello che, nella nostra era, abbiamo riversato in massa su internet.

Da qui, nasce l’idea di un metasaggio finzionale sui cicli della stupidità umana, suddivisi in quattro ere (le “Age” del titolo) che fanno da sfondo ai contenuti musicali del disco e che culminano in quella che Lopatin chiama “Age of Bondage”: “un’era congestionata in cui continuiamo a produrre roba fino a finire lo spazio”.

Per quanto il concept alla base di Age Of possa apparire grottesco, non è difficile intravedervi una cupezza dal dichiarato retrogusto millenarista. Una delle fonti di ispirazione del disco è, per stessa ammissione di Lopatin, il François Rabelais che in Gargantua e Pantagruel racconta di “giganti decadenti ed edonisti che però sono anche interessati a comprendere il mondo”, e che risolvono la loro recherche in episodi scurrili con tanto di “barzellette oscene, storie di scorregge e avventure idiote: che è la definizione che io darei dell’internet”. In questo senso, non stupisce che Lopatin indichi nell’artista visivo Jon Rafman “il Rabelais della nostra era”, proprio per la sua capacità di “gettare una luce sulle pratiche popolari dell’internet e di illuminare il nostro folklore digitale”. Lopatin e Rafman sono d’altronde collaboratori storici sin dal 2013 (ci torneremo poi), ed entrambi – sebbene in campi diversi – sono tra le personalità che negli ultimi anni più hanno contribuito a definire i contorni di quella che chiamiamo “estetica post-internet”.

Essendo Age Of un disco che ragiona di cicli e di ere, il riferimento a Rabelais apre però anche ad altre, più sottili sfumature di significato. È la stessa enciclopedia Treccani a ricordarci come Gargantua e Pantagruel rifletta ironicamente una prima frattura tra due periodi storici, esprimendo in maniera dissacrante “le nuove istanze dell’uomo contro la rigida educazione medievale”. E “medievale” è un aggettivo che viene da spendere spesso, all’ascolto del nuovo Oneohtrix Point Never – così come, piuttosto prevedibilmente trattandosi di folklore digitale, viene da ricorrere spesso alla categoria del “folk”. I due termini sono d’altronde collegati: per convenzione, la musica folk rappresenta il polo opposto – premoderno ed eternamente arcaico, acustico e così via – agli artifici del pop elettrico che altrettanto convenzionalmente tendiamo a identificare come lingua della nostra era (post)industriale. E specie nel pop anglofono, i ricorrenti folk revival a cui l’industria musicale ci ha abituato dagli anni Sessanta in poi, fanno ampio ricorso a un immaginario popolato da bardi, trovatori e idilli bucolici pescati da quel medioevo di fantasia ottimamente raccontato da Rob Young nel fondamentale Electric Eden.

Per certi versi, Lopatin non ha quindi fatto altro che prendere l’espressione “folklore digitale” alla lettera, trasferendo i cliché e i tropi dell’antica musica folk in un ambiente ultramoderno e iperdigitalizzato. Ci sono delicati arpeggi finto-acustici su cui vengono intonate litanie vocali modificate dall’autotune, ballate che al falò in mezzo ai boschi sostituiscono le pallide luci di un monitor acceso a notte fonda, e soprattutto il caratteristico impiego di uno strumento desueto come il clavicembalo MIDI, che gioca tutto sulla discrasia tra le memorie che l’originale istintivamente – anche se astoricamente e tra anacronismi comunque indicativi – evoca (corti rinascimentali, codici miniati, silenziosi chiostri circondati da solenni colonne…) e il freddissimo impatto della sua innaturale evoluzione elettronica. L’effetto è straniante: a emergere è una sorta di digital-medioevo in cui le più spericolate proiezioni post-umane della tardomodernità si sovrappongono alle bizzarre mostruosità di un bestiario del 1200. Il tono dominante, nonostante la demenziale trama dell’album e la cornice bislacca di musica e suoni, è malinconico, afflitto, a tratti disperato. Quelli che stiamo attraversando sono “secoli bui”, sembra lasciar intendere Lopatin. La stupidità e la trivialità di cui si condiscono i discorsi che tutti assieme danno forma al nostro folklore digitale (e quindi alla nostra cultura popolare, insomma alla nostra stessa autonarrazione) altro non sono che il materiale di risulta di una novella dark age.

È significativo come, nelle stesse settimane dell’uscita di Age Of, su internet sia comparso anche l’ultimo album di quello che, assieme a Daniel Lopatin/Oneohtrix Point Never, è considerato il principale teorico e rappresentante della nuova musica elettronica anni Dieci: James Ferraro. Si intitola Four Pieces for Mirai, è anche questo un concept, ed è un’applicazione che più dichiarata non si può del parallelo “era tecnologica-nuovo medioevo”. La trama, per come raccontata da Ferraro in persona, è la seguente: “Arrivati alla metà del XXI secolo le metropoli stanno morendo, le strade sono vuote e i grattacieli silenziosi, lasciati a loro stessi in una dark age tecnologica nota come ‘La Deteriorazione’. A restare è soltanto The Remnant [‘Il resto, l’avanzo’], una gerarchia feudale di ciò che resta dell’umanità”. Visto il contesto, indovinate qual è il primo suono che ascoltiamo una volta fatto partire il disco? Un clavicembalo digitale, che domande.

Ora: che, anziché aspettare la metà del XXI secolo, siamo di fatto già entrati in un nuovo regime di stampo feudale, è come sappiamo uno dei temi ricorrenti della pubblicistica che negli ultimi anni ha affrontato il rapporto tra nuove tecnologie, politica ed economia. In Internet non è la risposta, Andrew Keen avanza la tesi che, per dirla con Benedetto Vecchi, «il web ha favorito lo sviluppo di una società neofeudale, dove una ristretta oligarchia fa razzia della ricchezza prodotta dentro e fuori Internet» e in cui voucher, sharing economy e forme di autrosfruttamento a tutto vantaggio dei giganti della Rete prendono il posto delle corvé prestate al signorotto di turno; inutile sottolineare come quella di Keen sia una lettura largamente condivisa: “L’Internet delle cose ci sta riportando al Medioevo, trasformandoci in servi della gleba digitali”, recitava un articolo del 2017 su The Conversation, riecheggiando uno degli argomenti classici dell’onnipresente Evgeny Morozov, peraltro ripreso anche da testate tutto fuorché anticapitaliste come Forbes. Ma ancora più penetrante è l’analisi di Benjamin Bratton sulle forme di governance intervenute con quella che lo stesso Batton chiama “The Stack”, una sorta di disorientante, vertiginosa costruzione geopolitica che, tra entità sovranazionali (i giganti della Silicon Valley), particolarismi identitari (la retorica dei “confini”, il ritorno dei nazionalismi), biopotere diffuso e strumenti di governo one-to-one che intersecano i diversi piani della struttura, pare davvero ricordare le complesse architetture multistrato dell’Europa dominata dalla “rete vassalla”.

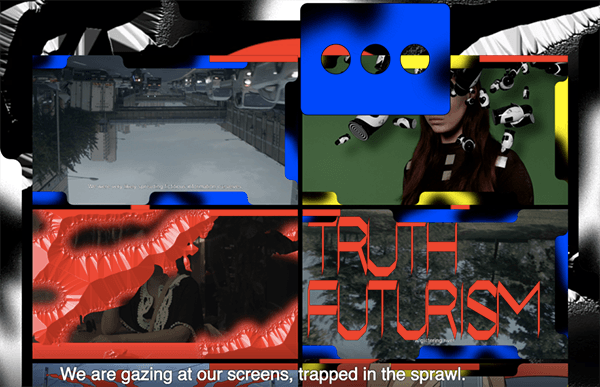

Bratton descrive un ordinamento globale in cui tutto si intreccia e tutto si confonde, organizzato attorno al principio ordinatore del layer che si sovrappone a un altro layer e così via, come in un documento Photoshop particolarmente denso; è quindi interessante come, tra i primi a portare a galla le assonanze tra presente ipertecnologizzato e nuovo medioevo prossimo venturo, ci sia stato in tempi non sospetti Metahaven, il collettivo olandese di speculative design che tanto peso ha avuto – come d’altronde i già citati Daniel Lopatin, James Ferraro e Jon Rafman – nel definire l’attuale estetica che per comodità infiliamo alla voce “post-internet”. Il linguaggio visivo di Metahaven è improntato a una complessità che sfocia nel criptico e che si concretizza nella sovrapposizione incessante di layer, caratteri e immagini sempre meno decifrabili. L’obiettivo dichiarato è rivelare le complicate architetture che si celano dietro le superfici apparentemente neutre, lisce e minimali dei nostri dispositivi digitali (Black Transparency, per dirla col titolo di un loro fortunato libro, peraltro dagli abbondanti spunti geopolitici); ma dal punto di vista estetico, il risultato degli esperimenti di Metahaven può essere riassunto in una formula che non saprei descrivere se non come “futur-gotico”: acuminato, appuntito e sostanzialmente illeggibile, l’alfabeto grafico del collettivo olandese ha più in comune con un manoscritto dell’XI secolo che con le eleganti soluzioni di Apple e Facebook.

Lo stesso alfabeto lo ritroviamo non a caso nella confezione di Age Of curata dal graphic designer David Rudnick, che di Metahaven può essere considerato uno dei principali eredi e continuatori, e che tanto peso ha avuto nel diffondere gli stilemi futur-gotici ben al di fuori della ristretta cerchia degli studiosi di design. Un’ipotesi suggestiva, è a questo punto che il gotico sia il linguaggio naturale dell’evo in cui tutto è connesso e tutto rimanda a qualcos’altro: se, sulla scorta di Frances Yates, le antiche cattedrali gotiche vanno lette come un esercizio di arte mnemonica (e cos’è internet se non “arte mnemonica” essa stessa?) e se, per riprendere Jacques Le Goff, il medioevo era a sua volta il tempo “delle citazioni, dei passi scelti, dei digesti” non verificabili (post-verità?), del “libro che soccombe sotto l’esegesi” (i commenti sui social?), della “confusione temporale [che] unisce passato, avvenire e futuro” (il castellsiano “tempo acrono” della Rete?), della cultura antiscientifica, del sentito dire, delle cospirazioni diaboliche e delle teorie di seconda mano, insomma, se il medioevo era tutto questo, allora viene fin troppo facile ipotizzare discendenze tanto storicamente discutibili quanto emotivamente illuminanti.

“Non riesco a conformarmi a nulla, tutto mi sembra un culto”, ha dichiarato Lopatin in una recente intervista, in qualche modo esplicitando il senso di disagio che una mente “illuminista” come la sua prova dinanzi a un’era dai caratteri irrazionali e a tratti orripilanti, ma le cui espressioni culturali conosce bene perché – ebbene sì – ha contribuito egli stesso a plasmarle. In effetti andrebbe a questo punto ricordato che, se è vero che il nome di Daniel Lopatin dice poco al pubblico generalista (anche se le recenti prove nel mondo delle colonne sonore ne hanno prevedibilmente allargato la platea), stiamo comunque parlando di una delle figure il cui lavoro ha esercitato un impatto profondissimo sul nostro immaginario contemporaneo: dopotutto Lopatin è l’uomo che praticamente da solo ha inventato la vaporwave, la caratteristica estetica ultracorporate, tecno-nostalgica e un po’ ironica un po’ no, dapprima concettualizzata in una serie di lavori audio e video che Oneohtrix Point Never rilasciò a partire dal 2010 (l’altro padrino di tale estetica è il già citato James Ferraro; inutile dire che Lopatin e Ferraro sono amici, e che lo stesso Age Of nasce da una serie di conversazioni tra i due).

La vaporwave, questa primigenia variazione sul folklore digitale e sugli aspetti più retrivi della cultura online, sarebbe diventata pochi anni dopo il linguaggio di riferimento dell’alt-right e di quella galassia di troll e memers affascinata dalle teorie neoreazionarie di autori come Curtis Yarvin e Nick Land (oltre che da Donald Trump, ovvio). Stupirà a questo punto poco scoprire come il pensiero neoreazionario abbondi di metafore medievali, sebbene di tutt’altro segno rispetto alle preoccupazioni esplorate finora. Al contrario: è proprio a una sorta di distopico (e dispotico) neomedioevo hi-tech che punta Yarvin quando evoca il salvifico ritorno di un “re” (magari Elon Musk?) in cui far convergere retroterra neoliberale e assolutismo suprematista. E quando Nick Land ricorre alla nozione controintuitiva di “illuminismo oscuro”, di fatto non sta facendo altro che riportare le lancette del pensiero a prima della rivoluzione umanistica e scientifica, per poi accelerare il risultato in direzione di un’era post-razionale e dominata dalla tecnologia. In Age Of, i torvi fantasmi del nuovo assolutismo hi-tech vengono esplicitamente evocati nel singolo “Black Snow” il cui testo è ispirato agli scritti della CCRU (Cybernetic Culture Research Unit), il gruppo di ricerca capeggiato negli anni Novanta dallo stesso Nick Land (ai tempi, va detto, ancora nella sua fase marxista-deleuziana e quindi prima della svolta neoreazionaria); e l’intero concept dell’album nasce come risposta alla lettura di The Fourth Turning, il famigerato saggio che descrive per l’appunto le “quattro ere”dell’Occidente (dalla “crescita” alla “distruzione”) noto per essere il testo di riferimento di Steve Bannon.

Imputare a Oneohtrix Point Never di flirtare con l’immaginario alt-right (o addirittura di esserne un ispiratore, per quanto involontario) non avrebbe chiaramente senso. Va anzi detto come Lopatin abbia colto con mirabile anticipo i risvolti più preoccupanti di un folklore digitale che, come tutte le forme di cultura popolare, conserva al suo interno tanto slanci emancipatori quanto sintomi di chiusura e regressione. Nel 2013, il suo album-capolavoro R Plus Seven fu il primo tentativo di restituire un “qui e ora” fatto di chat notturne e monitor perennemente accesi, e già il video di “Still Life (Betamale)” che firmò assieme a Jon Rafman era un raggelante concentrato – prontamente censurato da YouTube – dell’inferno umorale di cui abbonda il cosiddetto deep web, autentico subconscio dei gattini e degli unicorni che popolano il digital folklore “di superficie”. Il successivo Garden of Delete del 2015 era un’ulteriore discesa nelle contorte aberrazioni psichiche che covano in quel sottobosco vendicativo e sofferente di nerd, incels e autists indagato da Angela Nagle nell’ormai classico (per quanto discutibile) Kill All Normies, e il risultato suonava se possibile ancora più spaventoso. Age Of, con la sua malinconica atmosfera barocco-medievale puntellata dagli algidi suoni di un clavicembalo digitale, arriva a questo punto come compimento di una trilogia che rischia di restare come fondamentale specchio e testamento di un’era scivolata dalla grande utopia orizzontale della Rete alle più cupe voragini del risentimento di massa, e da lì a quelle forme “cultuali” di un (ancora parole di Lopatin) “universo mitologico fatto di idee pericolose che si stanno propagando”.

Nel 2009, Olia Lialina e Dragan Espenschied firmavano con Digital Folklore una dichiarazione d’amore alle miriadi di anonimi user che contribuivano a rendere la Rete un posto vivo, trasmettendo tutta la naiveté e l’esuberanza di una cultura ancora in formazione che – stando alle parole dei due autori – contribuiva all’evoluzione del nostro immaginario condiviso più della stessa tecnologia. Nemmeno dieci anni dopo, quei gattini e quegli unicorni vagano desolati nella buia notte di un’era depressa e incattivita, dove nulla è ciò che dichiara di essere e sotto lo sguardo indifferente di imperatori invisibili e avidi signorotti locali prendono forma culti e superstizioni barbare, nella perenne attesa di un’apocalisse non si sa quanto temuta o agognata.

Quando le intelligenze artificiali del prossimo futuro guarderanno a noi col divertito distacco di chi tutto sa, può darsi che ci troveranno buffi e divertenti, certo; e magari tenderanno a idealizzare i nostri usi e i nostri comportamenti allo stesso modo in cui il nerdom idealizza un medioevo da favola popolato da mitologici draghi e cavalieri indomiti. E a quel punto toccherà ricordare alle creature onniscenti immaginate da Daniel Lopatin le parole del solito Jacques Le Goff, che invitava il lettore infatuato di medioevi fantastici a “chiedere onestamente a se stesso se gli piacerebbe, per virtù del mago Merlino o di Oberon, essere trasportato in quel tempo e viverci”; perché la realtà era che “la gente del Medioevo […] ha da parte sua pensato a null’altro che a rifuggire il proprio tempo”. Un tempo – Age Of, appunto – fatto“di carestie e di epidemie”, e soprattutto di “atrocità e volgarità”.