P arlando della sua mania di collezionare libri che, perlopiù, avrebbe finito col non leggere, il filosofo tedesco Walter Benjamin utilizzò un proverbio latino: “Pro captu lectoris habent sua fata libelli”. Quello che voleva dire è che la fortuna di un testo non dipende solo dalle sue qualità intrinseche, ma soprattutto dalla sensibilità e dall’intelligenza di coloro ai quali quel testo capita tra le mani; in altre parole lettori noiosi rendono i libri noiosi. Lo stesso può valere, oggi, per le metafore: prendete, ad esempio, il verbo inglese “To unpack”, che in italiano si può tradurre con “spacchettare, disimballare” – un verbo un po’ vittima delle mode, diciamo così: un verbo divenuto ubiquo nel gergo giornalistico e curatoriale, adoperato – sempre in buona fede, ci mancherebbe – per indicare qualunque tentativo di riduzione di idee complesse al loro essenziale. Limitandoci al territorio statunitense, abbiamo la rassegna d’arte contemporanea Unpacking Marciano in questi giorni a Los Angeles, la mostra Unpacking Fashion di qualche mese fa al Metropolitan Museum di New York, innumerevoli saggi che hanno per titolo unpacking-qualcosa; c’è così tanto unpacking, insomma, che bisogna stare attenti a distinguere l’autenticità dal clamore, la divulgazione utile dalla semplificazione eccessiva.

Senza timore di sfidare il cliché, dal 12 giugno al 1 ottobre il Museum of Modern Art di New York ospiterà una grande mostra dal titolo “Frank Lloyd Wright at 150: Unpacking the Archive”. La personale segnerà non solo il 150° anniversario della nascita – nel 1867 – del grande architetto, ma anche il lustro che è appena trascorso da quando il MoMA e la Columbia University hanno acquisito la proprietà congiunta dello sterminato archivio di Wright, per decenni conservato nei suoi studi-bunker in Winsconsin e in Arizona.

Non è cosa da poco, per un architetto, ritrovarsi ospite in una delle sue creazioni. Ma dove, se non al MoMA, si poteva trovare una cornice adeguata all’ambizione dei curatori? Viene spontaneo chiedersi, nel momento in cui mettiamo piede nel museo, cosa voglia dire per due tra le più ricche e potenti istituzioni di Manhattan diventare guardiane di un’eredità tanto ingombrante, ceduta da un intellettuale oltremodo eccentrico, il cui rapporto con le città, e New York in particolare, era quantomeno problematico, tanto da spingerlo ad isolarsi nel deserto del Southwest, quattromila chilometri più lontano, nella seconda, lunga metà della sua carriera.

Ma andiamo con ordine, ché il materiale che Wright ci ha lasciato da spacchettare è davvero infinito: 50.000 disegni, 300.000 lettere, 100.000 fotografie e quasi 3.000 manoscritti. E quindi va subito dato atto ai curatori del progetto – Barry Bergdoll and Jennifer Gray del MoMA – di non aver optato per l’ennesima agiografia, l’ennesima retrospettiva su una carriera intimidente e rivisitata mille volte; e neppure di volerci intrattenere troppo sulle creazioni più famose di Wright (come la casa di Fallingwater e il Guggenheim, che appaiono nei loro primi strepitosi disegni bozzistici e sotto forma di modellini da studio), dedicando invece gallerie focalizzate su temi di solito inesplorati, quali il lavoro di Wright sull’Imperial Hotel di Tokyo nel 1923, con i giardini giapponesi incorniciati da finestre verticali, oppure il suo incarico decennale per Little Farm Units – un complesso agricolo con case prefabbricate. Ci sono tante idee scartate, come il Guggenheim dipinto di rosa e arancione, ma soprattutto c’è il Wright più “progressista”, attento ai bisogni delle comunità di colore del suo tempo, e quello più sapientemente “mediatico”, non disdegnante una visita ai principali network televisivi dell’epoca.

Su quest’ultimo aspetto, ecco un esempio: nel 1957 Wright, novantenne, si sedeva di fronte al giornalista Mike Wallace. Era uno dei nomi di punta della televisione dell’epoca, e c’era un contratto con il colosso del tabacco Phillip Morris che imponeva a Wallace, l’intervistatore, di accendere una sigaretta dopo l’altra per tutta la durata della trasmissione. Emergendo come una figura mitologica, un Bela Lugosi tra le zaffate di fumo, Wright trovava l’energia per lanciare strali contro la capitale liberal del paese: come fa a non entusiasmarla lo skyline di New York – gli chiedeva Wallace – “Perché non c’è mai stato un progetto dietro”, gli rispondeva quello. “È tutta una corsa all’affitto, ed è un grande monumento al potere del denaro e dell’avarizia”. Amen.

Basterebbe già il lamento sulle pigioni troppo alte, sul Rent Is Too Damn High per rendere Wright, sessant’anni dopo, un uomo dei nostri tempi; un Michele Mari brontolone che fa innervosire gli expottimisti. Ma se Wright riuscì a occupare l’attenzione dei giornali gossippari per decenni è anche perché sapeva padroneggiare i mezzi di comunicazione in un modo ancora più raffinato di questo. L’anno precedente all’intervista con Wallace, tanto per dirne un’altra, con i suoi capelli bianchi pettinati all’indietro, nel suo antiquato abbinamento camicia a collo alto e cravatta, Wright era stato ospite del celebre programma What’s My Line, con i concorrenti bendati a fargli domande per indovinarne la professione. Ancora prima, nel 1950, era stato ospite di un talk show tra celebrities, molto mondano, molto pop, molto nazionale. La morale sembrava essere: se vuoi restare in cima, far parlare di te, tenere alta l’attenzione del sistema mediatico, bisogna stare in televisione: e Frank Lloyd Wright sapeva starci benissimo.

Se c’è una passeggiata che non favorisce la digestione è la mostra d’architettura: quasi sempre i disegni troppo ripetitivi, troppo bidimensionali, sovrabbondanti di dettagli. E però Wright e i suoi apprendisti avevano la rara abilità – condivisa tra l’altro dalla recentemente scomparsa Zaha Hadid – di dare ai loro progetti un tocco di leggerezza più unico che raro, col risultato di farli quasi levitare dalle pareti. Se questa ennesima personale che New York dedica a Wright – addirittura l’undicesima –continua, come le precedenti, a darci pochi dettagli sulla complessa vita privata del genio, sulle radici della sua vanità e della sua arroganza, ha però il merito di offrici una panoramica più convincente sul suo zelo missionario. C’era una particolare premura che guidava il suo rimodellamento progressista dell’American way of life, con quell’afflato democratico che si nascondeva dietro le sue case pensate per l’everyman statunitense, dietro i disegni delle sue chiese e dei suoi uffici.

Prendiamo ad esempio una delle vere sorprese della mostra: una selezione di stoffe, carte da parati, tovaglie e lenzuola ideate nelle officine di Taliesin, il suo rifugio creativo e familiare in Arizona, e successivamente distribuite nei grandi centri urbani dalla ditta F. Schumacher and Co.: “E ora”, si leggeva sul numero di House Beautiful del novembre del 1955, “Frank Lloyd Wright disegnerà per voi arredamenti domestici che potrete permettervi!”. L’abitazione come opera d’arte, ma alla portata di tutti. Un assioma crudelmente capovolto oggi, dove l’arrivo delle opere d’arte (e quindi dei loro compratori) è visto da molti come presagio di abitazioni che presto saranno unaffordable.

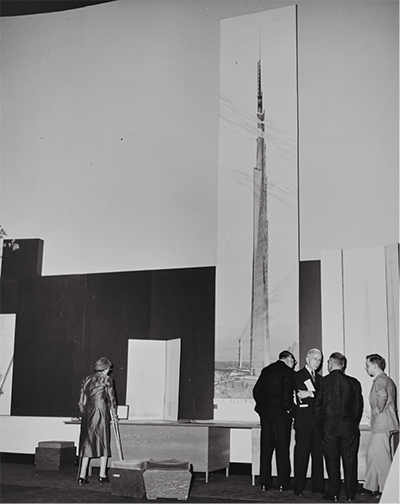

Poco prima delle video-interviste di Wright troviamo una galleria dedicata al progetto, risalente al 1956, del super-grattacielo “Mile-High Illinois”: una torre di oltre milleottocento metri d’altezza che sarebbe stata il pinnacolo della sua ricerca ossessiva di fama, lo scettro in calcestruzzo di Re dei Grattacieli di Chicago; che, così, sarebbe stato tolto al suo eterno rivale, il signor Mies van der Rohe. Un disegno di magniloquenza in fondo banale, nel suo prefigurare il fenomeno delle archistar del XXI secolo. C’è però qualcosa che non torna: ma come, proprio Wright, il populista amante delle praterie, voleva spingere davvero 100.000 persone a trasferirsi e ammassarsi in una torre spersonalizzante? (Costruita oggi, sarebbe due volte l’altezza del grattacielo più alto già esistente). Eppure, secondo Wright, anche quell’esempio di hybris messo giù su carta aveva le sue fonti di ispirazione nel mondo della natura, con il corpo centrale di supporto che come il tronco d’un albero si conficca profondo nel suolo, e dal quale poi sarebbero germogliati gli innumerevoli piani dell’edificio: i conti con la stampa e gli intellettuali, Wright, riusciva sempre a farseli tornare.

Quante antinomie può avere un genio? “Certo che mi contraddico! Sono vasto, contengo moltitudini”. Diciamo che Wright non era Walt Whitman, ma trasudava da tutti i pori quel tipo di nazionalismo pastorale, quel senso di americanità sbrigliata: lo si vedeva, sì, dal suo egotismo e dal suo ottimismo sconfinati, intonsi anche durante gli anni della Grande Depressione; ma pure dalla capacità di mettersi sul mercato con la sfacciataggine dell’imbonitore, vedi la marea di volantini pubblicitari curati da lui personalmente, gli appuntamenti con la stampa che preparava meticolosamente, le sue visioni per l’homo novus come l’argento colloidale per lo stress da urbanizzazione.

Wright era americano, soprattutto, per il suo abbraccio simultaneo dell’America urbana, che gli dedicò rassegne su rassegne già mentre era vivo, e di quella rurale, cornice del suo escapismo e territorio di caccia alle idee e alle sintesi. Anche la sua costruzione più celebre, se escludiamo il Guggenheim Museum, è un sunto di entrambe quelle Americhe: la casa di Fallingwater, un nido familiare sopra di una cascata. C’è privato e c’è il collettivo – “acqua bene comune”, diremmo noi oggi – abbracciati in un anfratto boschivo della contea di Pittsburgh, con le sue industrie dell’acciaio, con i suoi Mimì metallurgici di origine italiana e slava. C’è una definizione che nel 2017 svolazzerebbe con la leggiadria di una scure su certe intenzioni di Wright: “appropriazione culturale”, vi dice qualcosa? Appassionato sincero della vegetazione e della cultura nativa americana, Wright le incorporò tutt’e due nel progetto del Nakoma Country Club, un resort per golfisti di lusso in Wisconsin. Fa niente che Wright non conoscesse la differenza tra una “casa lunga” (longhouse) e un tepee: è facile immaginare chi avrebbe avuto l’esclusiva a un club del genere, e con quale pigmentazione.

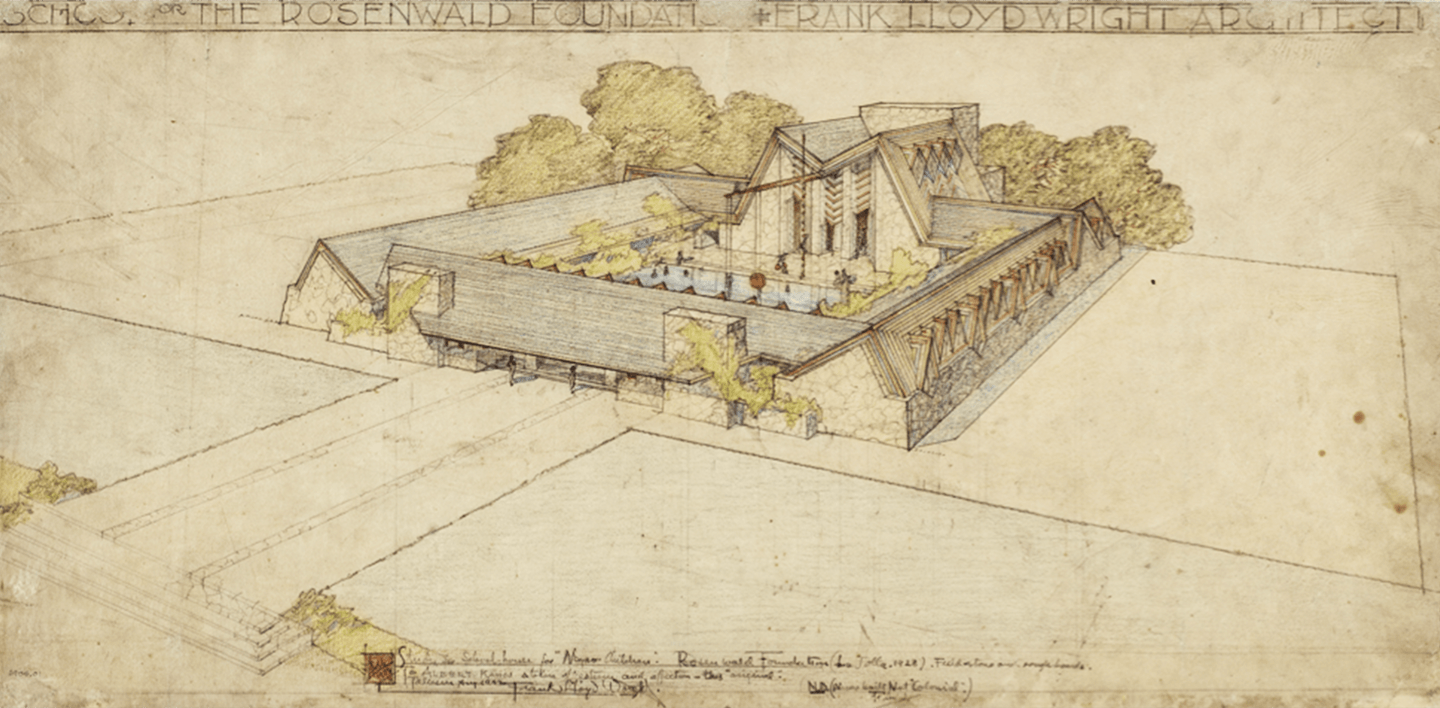

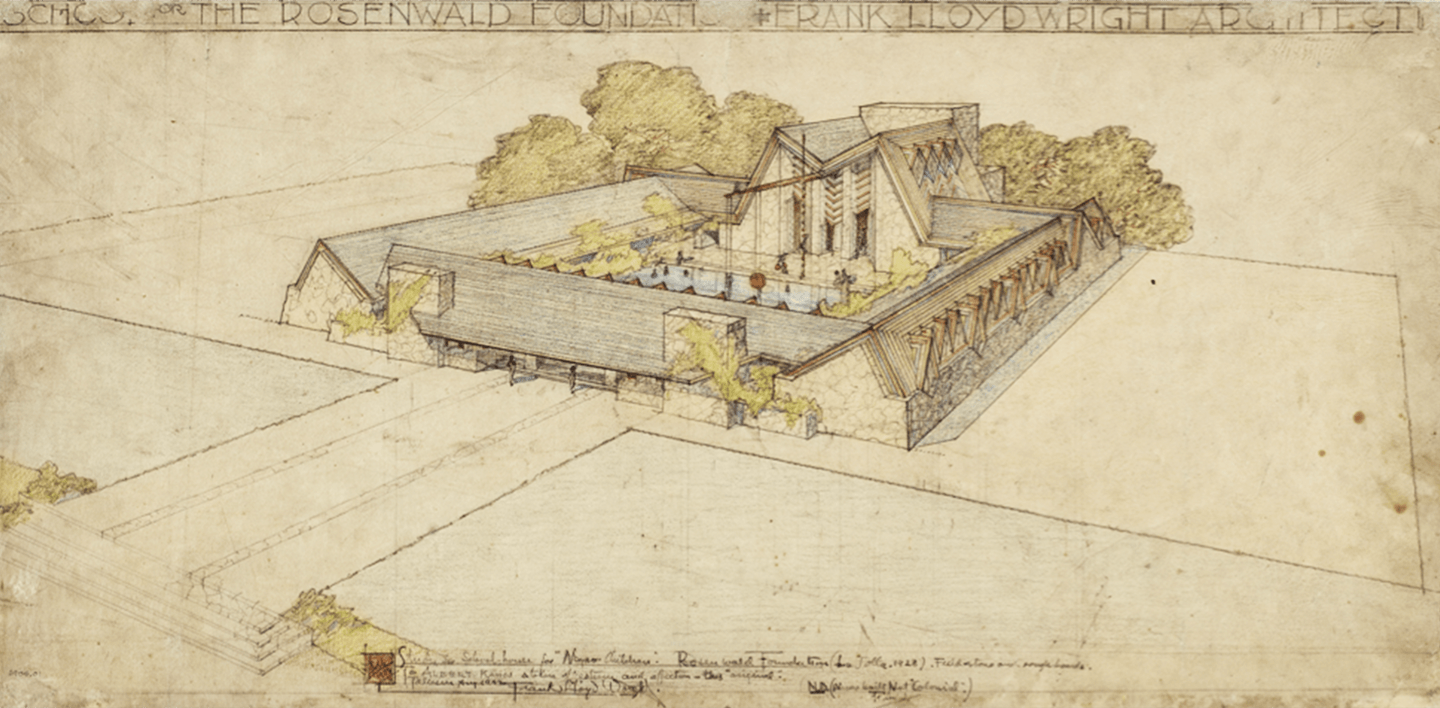

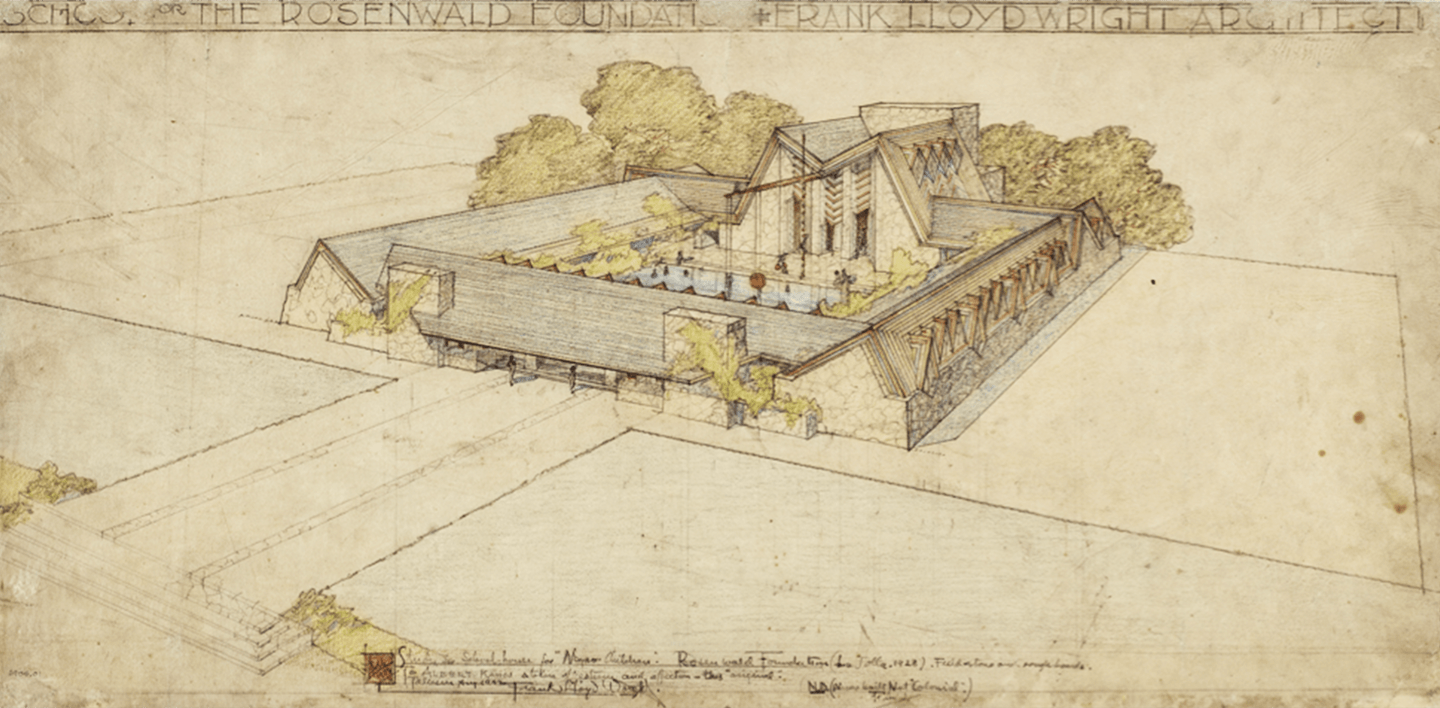

Ci spostiamo nel Sud degli Stati Uniti. Nel 1928 la fondazione Rosenwald, che finanziava la costruzione di scuole per bambini afro-americani, propose a Wright una collaborazione per migliorare l’estetica degli edifici, che fino a quel momento erano improntati all’utilitarismo più estremo, e dunque al grigiore. Wright era convinto che l’architettura potesse rappresentare un fattore decisivo di stimolo all’istruzione; ma era anche un progressista di quell’epoca lì, con un’idea americana di diversity ancora rozza e superficiale. Basti pensare all’idea oggettivamente razzista – diffusissima in quel periodo – che i neri preferissero colori più vivaci; così che “possano avere qualcosa che gli appartenga: qualcosa di estrinseco alla loro vivacità e alla loro foga interiore”, spiegò.

Wright, in fondo, applicava in maniera un po’ robotica i precetti liberal sulla pedagogia che aveva sviluppato progettando case per clienti bianchi e ricchi: cercò di replicarli con le scuole dei neri, durante la segregazione. Sperava così di aiutare una minoranza che – ebbe a dire – “è fanciullesca, apprezza la musica e il ballo, e i colori chiari”. Ora si può capire forse meglio perché New York non era, non poteva essere certo l’idea che lui aveva dell’America. Era un uomo del suo tempo, che aveva trascorso i primi suoi quarant’anni nell’Ottocento, un portatore illuminato di idee in competizione tra loro. In quell’intervista televisiva con Wallace, lo stesso architetto che si vantava d’essere il campione dell’uomo comune se la prendeva con la “democrazia delle folle” (“mobocracy”), ovvero gli americani troppo illetterati e troppo grezzi per cogliere la grandezza della sua visione: un Fuksas che se la prende col populismo, coi grillini che gli contestano il cachet.

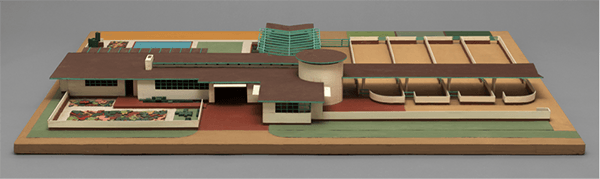

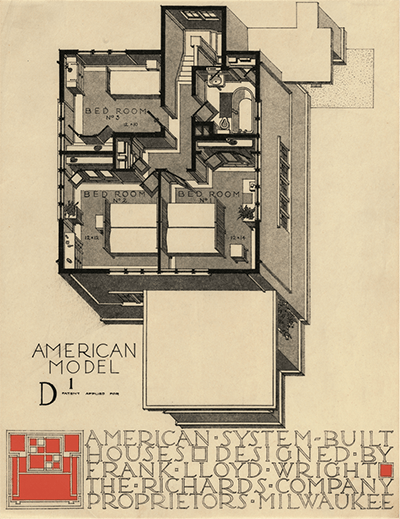

Stringi stringi, la morale è che uno dei più grandi pianificatori di città in realtà odiava le città; le spremeva – quello sì – per ottenere quanta più notorietà possibile, ma senza togliersi dalla testa l’idea che fossero altro che graticole brutali, nemiche del Creato. Per Frank Lloyd Wright, la misura più calzante al suo paese, alla sua America, era quella delle piccole unità familiari, simili a fattorie, che lui reputava come i veri pionieri del Continente all’inizio del Novecento. Nel 1917 anticipò l’idea di case prodotte in serie, con il vantaggio di costi più bassi e i pezzi costruiti direttamente in fabbrica. Le persone – pensava – un giorno avrebbero scelto la propria abitazione così come si sceglie una marca d’automobile o un abito. Fosse stato per Wright, amante delle auto che detestava la vita caotica dei vicoli e dei ghetti, Downtown Chicago sarebbe oggi una piattaforma rialzata per isolare uomini e prati al suo centro, al di sopra di un immenso garage, circondata da una corona di grattacieli; la sua torre alta un miglio non avrebbe fatto ombra su nessun vicino, semplicemente perché non ne avrebbe avuto alcuno.

Broadacre City è uno dei nomi che Wright, nel 1934, diede a quest’utopia: la soluzione concreta per “civilizzare” gli alienati urbani e combattere l’”atto disumano” della congestione metropolitana. A confronto di New York o Chicago, Broadacre è distesa e ordinata, in una maglia di isolati quadrati che contengono piccole aziende agricole, mercati e centri civici disposti sugli assi stradali e attorniati da boschi a disposizione per l’espansione futura. E questa è la differenza con le rigide utopie dei modernisti europei come Le Corbusier o Hilberseimer: troppo distanti da quel rapporto vitale con la campagna che è alla base del pensiero di Wright, ma anche del dibattito intellettuale americano alla fine dell’Ottocento: dall’ideologia agraria di Thomas Jefferson alle denunce contro la corruzione urbana di autori come Henry James o John Dewey.

Eppure tra i progetti non realizzati spiccano, per originalità, due pensati proprio per Manhattan. Uno è il modellino di una torre da erigere a St. Marks sulla Bouwerie, ispirata anch’essa all’architettura organica e alla struttura degli alberi. L’altro riguarda il Guggenheim. Pochi ricordano che il museo (inaugurato nel 1959, per ironia della sorte dei mesi dopo la morte di Wright) non aveva inizialmente il colore bianco accecante che conosciamo oggi, ma piuttosto uno tendente al beige; “Mi sembra il colore di una persona malata d’itterizia”, disse Robert Moses, il mega-progettista supremo, colui che più d’ogni altro avrebbe rimodellato l’area metropolitana a est e ad ovest dell’Hudson nella seconda metà del Novecento. E però siamo ancora in meno ad immaginare che Wright avrebbe colorato il museo con l’arancione o il rosa shocking, con un effetto che avrebbe portato alla mente piuttosto un’astronave da film di fantascienza di serie B, di quelli che passano in tv il sabato mattina. Era quello che voleva Wright, del resto, quando quindici anni prima aveva dato vita al progetto: rompere la monotonia di Fifth Avenue, facendo l’occhiolino al caro Central Park, distante pochi isolati, e il pernacchio alla compulsiva borghesia di Midtown, in quelle strade che all’epoca accompagnavano i Don Draper nel loro stupore alcolico.

L’unico architetto in America conosciuto anche da chi non sa nulla d’architettura, ammirato da Art Garfunkel – che l’aveva studiato alla Columbia, e convinse l’ignorantello Paul Simon a dedicargli una canzone – omaggiato persino da Lego che ha riprodotto in scala almeno sei delle sue creazioni, Frank Lloyd Wright conteneva appunto moltitudini. Il suo lascito sterminato, tormento e delizia dei curatori, può far sentire intimiditi e congestionati, ma è anche l’occasione per tirar fuori una per una tutte le contraddizioni di un personaggio unico.