C he cosa spinge un uomo, un artista, a lavorare impiegando neon colorati? Nel 1963 Dan Flavin realizza il primo di una serie di lavori con lampade fluorescenti. Leva loro la struttura metallica lasciando solo la plafoniera per fissarle alle pareti. Le chiama “Icone”; e deve esserci qualcosa di umoristico in questa definizione. Per lui, quelle opere minimaliste hanno un significato letterale: sono quello che sono, e nient’altro. Nulla di trascendentale, simbolico o metafisico. Luce diffusa. Linee verticali, diagonali, orizzontali. Quattordici esempi di queste opere luminose sono visibili, fino al ventotto giugno, in una personale antologica messa a punto dalla Galleria Cardi di Milano, in collaborazione con l’Estate di Dan Flavin. I lavori percorrono cronologicamente la carriera dell’artista, dagli anni ’60 agli anni ’90 (muore di diabete nel 1996). Pur non essendo stato il primo a utilizzare materiali luminosi (Zdeněk Pešánek lavora ai suoi “torsi” a cui aggiunge strutture al neon negli anni ’30, quelle di Lucio Fontana risalgono ai primi anni ’50), deve essere stato per molti uno choc vedere nel 1963 questi tubi esposti in una galleria. Non sono strutture lavorate da un artista. Quelle che Flavin espone e accosta sono lampade fluorescenti in commercio, fatte in serie, di diverse dimensioni, vendute in negozi comuni. Il salto è enorme.

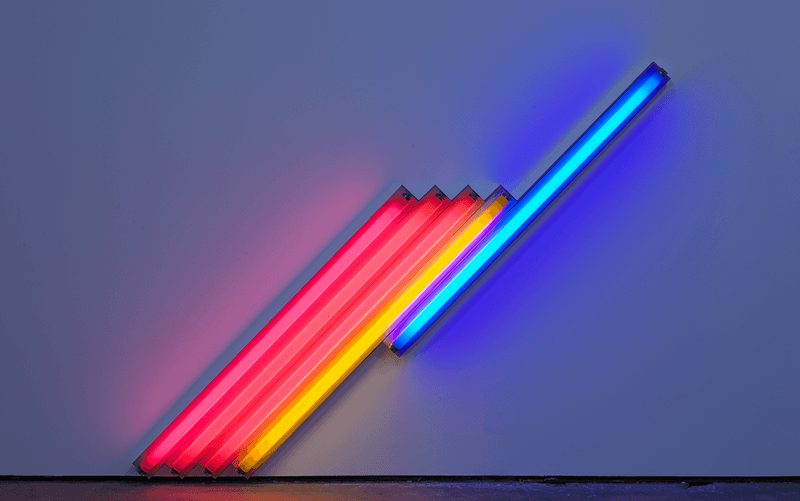

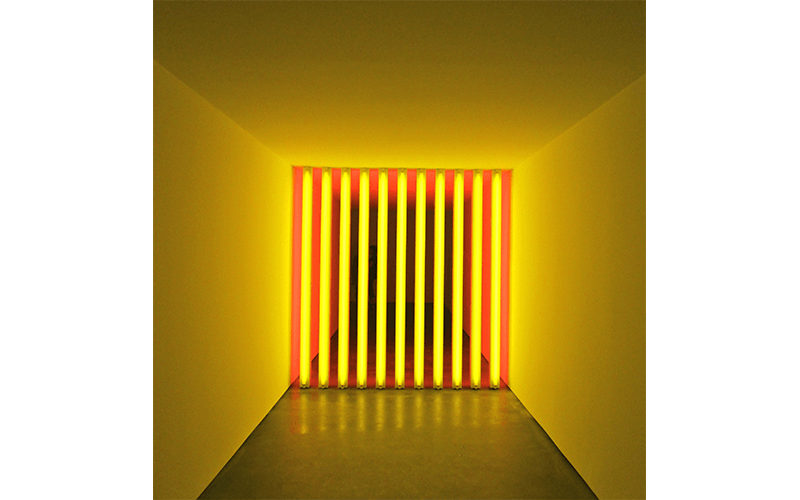

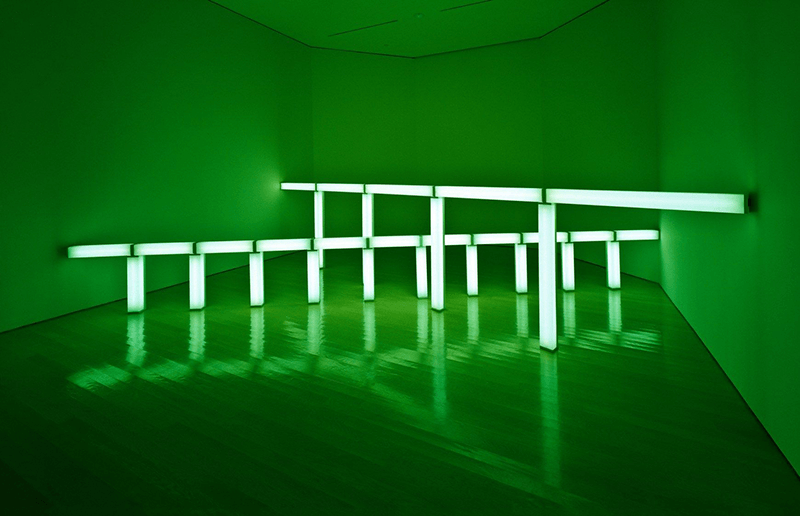

Così ci muoviamo sui due piani della galleria osservando queste sculture luminose, la loro combinazione cromatica. Il piano terra accoglie opere dai colori più tenui, dominati dal bianco. Quando saliamo le scale per raggiungere il piano superiore notiamo una specie di coltre rosa pronta ad accoglierci. I colori sono più accesi, variano, combinano rosso, giallo, blu. Un’altra stanza è immersa nel verde. Nel tempo, un uomo si è divertito ad abbinare cilindri luminosi, testando la loro efficacia cromatica, mettendo in rapporto diverse tinte. Come un bambino ha accostato, composto “icone” di diverse misure, appoggiandole alla parete. Ha costruito figure geometriche in un angolo della stanza, oppure le ha fissate sul pavimento, a mo’ di recinzione. Non è così che da piccoli giocavamo con gli stuzzicadenti, o i fiammiferi? Dunque siamo qui, davanti a una serie di composizioni a luce fluorescente. Sembra facile, ma ci vuole un occhio allenato per cogliere le sfumature. Il colore a volte è fissato anche sul vetro accentuando il riverbero. Quattro sono i bianchi che Flavin utilizza: freddo, caldo, luce diurna, morbido. Il resto è composto da tubi in commercio: verde, blu, rosa, giallo, rosso, ultravioletto filtrato. In commercio? Lo erano. Le sue “icone” scultoree nel tempo hanno dovuto fare i conti con l’obsolescenza, la durata vitale delle lampade, che variano, a seconda dell’uso, da 5000 a 60.000 ore. La luminosità decresce più aumenta l’usura. Una specie di caducità è insita nell’opera stessa.

Nel 1982 Flavin dichiarava: “Questi monumenti sopravviveranno fintantoché il loro sistema elettrico reggerà – per 2100 ore”. Ma non basta, le sue “icone” hanno dovuto fare i conti con tutte le modifiche governative in ambito energetico e di sicurezza. Alcuni modelli di tubi (le loro misure di diametro, le dimensioni, la loro potenza), sono stati nel tempo eliminati dalla produzione commerciale e si deve oggi fare affidamento a scorte, o a pezzi realizzati appositamente. Non è paradossale? Ciò che veniva composto grazie a prodotti industriali, in commercio, necessita oggi di un apporto artigianale, fatto su misura. Un’opera realizzata nel 1994, Untitled (Marfa project) riverberava un giallo diffuso, incastonata in una di cornice blu, coi tubi inclinati in uno spazio site specific. Quando nel 2004 le lampade vengono cambiate, il giallo si è trasformato in un bianco quasi spettrale su contorno blu.

Quattro sono i fattori chiave per esaminare le sculture fluorescenti di Flavin: il colore della superficie della lampada fluorescente vista in maniera diretta; il colore della luce emessa dalla lampada; l’intensità della luce emessa dalla lampada; il modo in cui il colore e l’intensità di una data lampada si combina o impatta con quella adiacente di un altro colore.

L’insieme di questi elementi definisce l’opera, il suo rapporto con lo spazio circostante, compresi i gradi di inclinazione alla parete. Però, al posto di un connaisseur, per validare le sue opere bisogna muoversi con uno spettroradiometro portatile. Così, mentre mi muovo nello spazio verde al primo piano, davanti a Untitled, Red and green fluorescent lightwidth (1995) ripeto le parole di Donald Judd, uno dei suoi primi estimatori: “Penso che Flavin cerchi, almeno in primis, un particolare fenomeno. L’uniforme, confinato bagliore dei tubi è intenso, ma non quanto quello delle lampadine incandescenti, è standard, non è variato dai colori differenti”. Michael Fried, nel suo famoso saggio Art and Objecthood, troverà in questi lavori minimalisti una sorta di “teatralità” scenografica. Hubert Damisch, da parte sua, considerava invece questa coltre luminosa che galleggia nell’aria piuttosto “cinematografica”. Proprio davanti a questo verde gassoso, uniforme, mi sono ritrovato improvvisamente catapultato all’interno di una scena di un film: non è che Flavin nel 1958, a venticinque anni, abbia visto Vertigo di Alfred Hitchcock? In una delle sequenze cruciali del film, Kim Novak emerge da una luce verde al neon (l’insegna dell’hotel). Scena madre, scena fondativa? Ecco infine il ritratto di una donna che pensavamo perduta. Figura verticale, malinconica. Ipotesi: e se quei tubi fluorescenti, la loro inclinazione, fossero allora ciò che resta della figura umana, compreso il loro rapporto segreto con il sentimento? “Icone” giunte dopo la fine dell’iconografia? Non è questo che emerge dal colore e dalla posizione spaziale che l’artista gli ha donato?

Vengono in mente le riflessioni di Charles Blanc nella sua Grammaire des arts du dessin, apparsa nel 1867. “Il corpo dell’uomo – scrive – è il prolungamento di un raggio del globo perpendicolare all’orizzonte. (…) Per rapporto a questo raggio verticale, che è l’asse del corpo umano, ci sono altre tre direzioni di linee e piani, una orizzontale e due oblique. (…) Queste tre grandi linee, l’orizzontale e le due oblique, al di là del loro valore matematico, possiedono un significato morale, hanno cioè un rapporto segreto con il sentimento”. Blanc aveva tratto ispirazione da un testo scritto nel 1827 da Humbert de Superville, Essai sur les signes inconditionnels dans l’art. Soprannominato “Giottino”, Superville si era sforzato di ritrovare i segni incondizionati in opere che tentavano di sbarazzarsi dalle convenzioni bizantine, per esempio le allegorie della Speranza e della Disperazione dipinte da Giotto nella Cappella degli Scrovegni, a Padova. Per Superville la posizione delle braccia nelle due figure dipinte evocava, nel primo caso, qualcosa di espansivo (suggerendo “gioia”), nel secondo qualcosa di convergente (suggerendo “tristezza”).

I segni vengono epurati, si fanno astratti. Lo ricorderà ancora Blanc: “L’eterna geometria ha messo la perfezione nella specie, che è imperitura, non nell’individuo, destinato a morire”. L’individuo è una specie di accidente della specie, come Judy nel film di Hitchcock, vicina o lontana dalla perfezione (cioè a Madeleine). E provo a immaginarmi Flavin in sala, durante la proiezione del film, impressionato da quel verde che la avvolge. E deve essersi detto che la caducità dell’individuo, la morte di Judy, poteva essere sopperita con qualche tubo fluorescente, qualche linea verticale, o diagonale, orizzontale. Il suo gesto capitale del 1963: “Il tubo fluorescente e l’ombra portata dalla plafoniera sembravano abbastanza ironici da resistere da soli. Non c’era bisogno di sistemare questa lampada sul posto; si inserì essa stessa esplicitamente, dinamicamente, drasticamente sul muro del mio studio – un’immagine galleggiante e implacabilmente gassosa che, attraverso la sua brillantezza, tradiva la sua fisica presenza in una approssimata invisibilità”. Flavin ancora non immaginava che la stessa caducità avrebbe colpito le sue opere.

Questa divagazione nel passato a proposito di linee e valori morali, sentimentali, ci aiuta a definire la qualità energetica, dinamica, di un metodo espressivo affrontato di petto delle avanguardie. Proprio ciò a cui Flavin ha guardato umoristicamente con le sue “icone”: il Costruttivismo (la galleria Cardi accoglie un doppio omaggio a Tatlin), Brancusi, o ancora Kandinsky, Mondrian, così amato tanto da dedicargli un suo lavoro del 1966, Green Crossing Greens (to Piet Mondrian Who Lacked Green). Tutto l’indefesso lavoro di Mondrian non spinge già verso l’epurazione di cui parlava Charles Blanc? Certo, la sua è un’opera complessa, messianica, sviluppatasi per gradi, pentimenti, fino a giungere all’espressione di linee, un campo di forze dinamiche, ritmiche nello spazio del quadro. Tutto questo, nell’attesa di poter fare a meno di quel supporto, quando l’arte sarebbe infine entrata nella vita, nello spazio sociale, dissolvendosi in essa. E forse tutto l’umorismo di Flavin, avvolto nel silenzio cromatico della sua opera, emerge dalla convinzione che, pur liberatosi della tela, questa profezia, la sua realizzazione nella vita, non sia ancora giunta a compimento.

Dunque? Che cosa trarre da questi tubi fluorescenti, da questa serie di sculture cromatiche? Un momento di serenità o di impulso dinamico. L’idea diabolica che qualche metro di tubi commerciali verticali, orizzontali o diagonali siano quotati centinaia di migliaia di euro. Quanto a lui, Flavin si accontentava di reiterare, variare le parti del suo sistema fluorescente, a seconda degli spazi, modulandoli, alterando come sempre la percezione che se ne aveva. Nessuna storia da raccontare, nessun evento messianico a cui aspirare: solo la gioia di provocare piccoli scarti laterali e dinamici nelle opere, addizionando tubi, modificando l’inclinazione, l’intensità cromatica. Creare diagrammi tirando stanghette su un quaderno a quadretti. “È come se il mio sistema trovasse sinonimi per il suo stato passato presente e futuro, senza incorrere in una perdita di rilevanza. È curioso sentire di star negando a se stessi quello che può essere considerato uno sviluppo progressivo, anche se solo per pochi anni”, affermava nel 1966.

Mi chiedo se Vertigo l’abbia davvero visto.