L

a pandemia ci porta a dimenticare la saggezza delle nostre gambe, sempre costrette su sedie, sedili e sgabelli, immobili come delle appendici superflue. In questi giorni di quarantena, in cui quattro miliardi di persone sono costrette nel loro domicilio, diventa sovversivo soltanto immaginare una passeggiata che ci porta fino al lungomare, al parco, al fiume, anche solo fino in fondo alla strada che passa sotto casa. Se nella vita prima il pellegrinaggio era qualcosa di sacro, ecco che per qualche mese è diventato motivo di sospetto. Viviamo un mondo grottesco, e per quanto ci si possa sentire fragili, è tempo forse di consolazione.

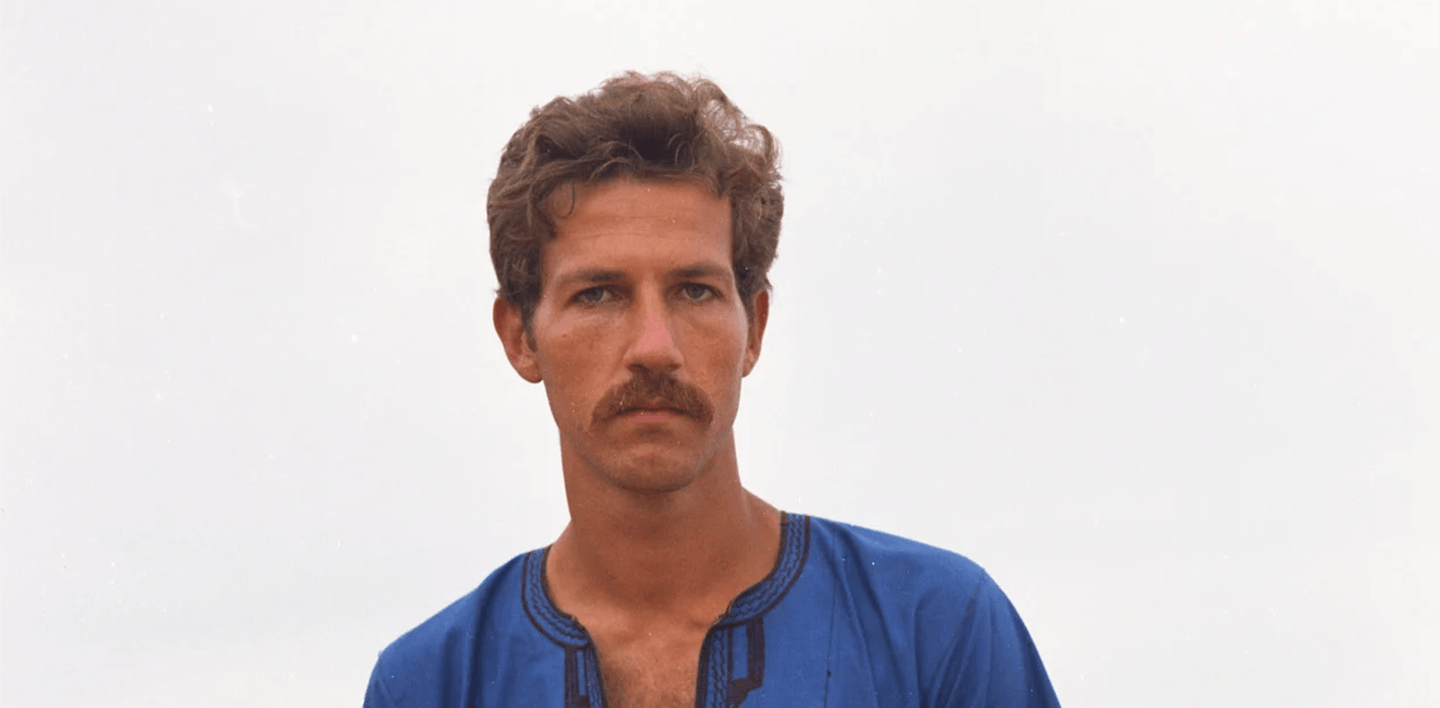

Nel 1974, non ancora trentenne, Werner Herzog parte per un viaggio, un pellegrinaggio da Monaco a Parigi. È deciso a coprire la distanza a piedi con la convinzione che solo così potrà contribuire alla guarigione di Lotte Eisner, mentore del nuovo cinema tedesco allora in ascesa, che proprio nella capitale francese stava lottando contro una grave malattia. Partito alla fine di novembre, arriva poco prima della metà dicembre, accolto dalle braccia della sua anziana amica. La donna sopravviverà per altri 10 anni. Il pellegrinaggio di Herzog aveva funzionato.

Herzog afferma senza mezzi termini che “Camminare è una virtù e il turismo di massa un peccato mortale” e questa potrebbe essere la sintesi perfetta della sua esperienza del 1974, in cui proprio a forza di camminare aveva fatto in modo di compromettere l’avanzare del male che aveva colpito la sua amica Lotte Eisner. “Non l’abbiamo permesso” dirà Werner con Lotte al fianco, commentando anni dopo quell’episodio così sacralmente poetico. Vedere il mondo a piedi è la chiave per vivere un’esistenza nel sacro. Un sacro che non ha un’accezione religiosa soltanto, ma trascendente. Qualcosa di più affaticato, di più umano. Che dà conforto e sconforto assieme. È poesia.

Mentre oggigiorno lo spostamento delle persone è diventato un problema su cui costruttori, ingegneri, urbanisti, psicologi si spaccano il cervello quotidianamente, all’epoca le cose non erano così drammatiche, ma il mondo era già stato rigorosamente mutato, cambiato, alterato dall’avvento dello spostamento di massa. L’idea di camminare a piedi per lunghe distanze era diventata obsoleta se non sconveniente: solo un ladro, un fuggiasco, un eretico si muovono a piedi. Herzog scorgeva nel singolo passo la soluzione minima per guarire il mondo dai suoi mali, una via poetica per restituire il mondo ad uno splendore non solo sacro, ma migliore. La Germania dell’epoca è un paese diviso in due dal Muro. Herzog pensa, senza paura di essere apparire naif o meglio infischiandosene apertamente di una tale etichetta, che un camminatore potrebbe, percorrendo il periplo della nazione così malamente divisa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, riunirla e così curarla. Il pellegrino diventa un uomo medicina, un curandero, la cui solo presenza cicatrizza le ferite del paesaggio, delle vite delle persone, della Storia.

In Patagonia, il libro di Bruce Chatwin sulla sua esperienza ai confini del mondo, esce nel 1977. Come il suo amico, anche Herzog durante il suo viaggio ha trovato il modo di prendere nota delle sue esperienze, ma non ha prodotto un libro, bensì un diario personale, uno scritto solo per i suoi occhi, qualcosa che non doveva vedere la luce diversa di quello della sua scrivania. L’equilibrio tra questi due uomini straordinari si basa tutto sulla coscienza, l’importanza, la solennità dell’esperienza pedestre.

![]()

In seguito il regista, toccato da quell’esperienza così audace, decide nonostante tutto di metterlo su carta e nel 1978 viene dato alle stampe con il titolo di Vom Gehen im Eis, che in Italia viene tradotto da Anna Maria Carpi ed appare come Sentieri nel Ghiaccio, a quanto pare senza che sia stato toccata una sola virgola (sono stati però esclusi alcuni passaggi eccessivamente personali) rispetto agli appunti presi nel gelo e nella neve di quel fine novembre bavarese.

Un diario è prezioso, è come un fiore che sboccia raramente e per questo motivo va osservato a lungo e con profondità. Se la letteratura è, per prima cosa, inventare qualcuno che racconta qualcosa, il diario d’appunti, il quaderno in ottavo, il blocco note, permette di accedere direttamente all’autore, senza filtri, senza schemi. Herzog sceglie di non rielaborare affatto i suoi frammenti, i suoi scorci di pensieri, le sue suggestioni e abbiamo così l’occasione di scivolargli dentro la mente. Seguendo i suoi pensieri, sentiamo il suo passo. E tutta la disperazione irrazionale di quel gesto, che cresce e si inerpica sulla spalla del formidabile regista che ha deciso analiticamente di mettersi alla prova sia mentalmente che fisicamente. Certo all’origine della traversata c’è la vicenda legata al pellegrinaggio salvifico, ma nell’introduzione alla prima edizione leggiamo che “A parte questo, volevo essere solo con me stesso.”

In Selfportrait, un breve video datato 1986 in cui riporta un ritratto di se stesso, Herzog parla per prima cosa dei suoi piedi, dei suoi passi, delle tante cose realizzate grazie ai suoi piedi. Vediamo il regista impegnato a indulgere su se stesso ritraendosi quasi come uno scrittore romantico più che un regista. In tutto il filmato non lo si vede mai con una telecamera in mano, il più delle volte è alle prese con penna e taccuino intento a scrivere come dice egli stesso “poesie, sceneggiature e prose”. È qui, sempre in questo documentario, che ci rivela chiaramente il suo più profondo segreto: “Deep in my heart, I don’t like the crowd”. Non gli piace la folla.

E da quelle di Herzog è facile passare alle passeggiate di Robert Walser, stroncato in pieno inverno durante una delle sue tante camminate concesse dai medici del sanatorio di Waldau in cui si era ritirato volontariamente quasi 30 anni prima, al vagabondaggio tra i Monti Vosgi di un quasi impazzito Jakob Lenz, descritto fatidicamente da Georg Buchner (autore tra i più cari a Herzog), senza parlare della relazione di Henry David Thoreau sulla sua vita nei boschi di Walden, o, se vogliamo, anche di quel viaggio in Italia tra l’81 e l’83, fatto maldestramente a piedi, in corriera o in treno da un ispirato Guido Ceronetti, proprio per documentare i paesaggi umani di una nuova Italia che crescevano ipertroficamente e che avrebbero fatto la delizia di altri strani viandanti come Luigi Ghirri e compagni. Tutti pellegrini su di un singolo, medesimo, sentiero.

Raggiunto dall’amara notizia delle condizioni critiche dell’amica – Lotte Eisner all’epoca aveva quasi ottant’anni – Herzog afferra una cartina ed una bussola. Dà uno sguardo all’impermeabile, capisce che può andare bene, e, fiero dei suoi stivali nuovi di zecca, lascia Monaco per la via di Parigi. Sembra non interessargli il fatto che il percorso che ha davanti è di 800-900 chilometri, lo eccita l’idea che sia novembre inoltrato. Si sente come un bisonte, possente come una montagna. Pensa agli ostacoli naturali che l’aspettano. Il fiume Lech, che ha così pochi ponti, come si potrà superare? Ha mille astuzie in mente, ed in qualche maniera farà. È in pratica un super uomo pronto a farsi fermare solo da se stesso. Trascorrono appena tre giorni e il super-uomo della partenza arriva a scrivere: “Sul tetto di fronte c’era un corvo con la testa rientrata, nella pioggia, e non si muoveva. Molto più tardi era ancora là, rigido ed infreddolito, solitario e muto in pensieri di corvo. Un sentimento di fratellanza mi ha invaso e il cuore mi si è riempito di solitudine”.

![]()

A questo punto uno si aspetterebbe che l’incauto viandante afferrasse un autobus diretto a casa o a Parigi, ma non è così. Herzog attraversa questi stati di scoraggiamento per poi dedicarsi all’osservazione delle cose che gli stanno attorno: prati ghiacciati, corpi abbronzati in frammenti di riviste hard tedesche, mucche al pascolo che improvvisamente si mettono a galoppare, lo stato mentale e fisico degli esseri umani che incontra lungo la strada. Si sofferma sulla demenza, sugli storpi, sugli invalidi, sui problematici, su ciò che è distorto. Come prevedibile da chi ha appena terminato le riprese de L’enigma di Kaspar Hauser, dove l’arrivo di un sognante demente sconvolge una piccola comunità montana, o ha nel suo curriculum Anche i nani hanno cominciato da piccoli, un film abitato solo da attori lillipuziani, irriverente, grottesco, laido, sporco.

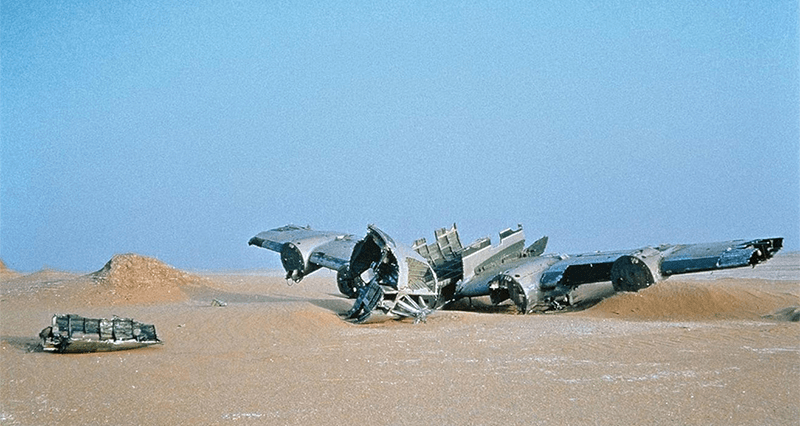

Dorme all’addiaccio. A volte grazie alle sue capacità di scassinatore riesce a dormire nei letti vacanzieri di baite di sconosciuti. Parla con pochissimi, ma li osserva tutti. E il regista non cessa mai di registrare, annotare. I paesaggi da far west mitteleuropeo, composto da case di legno, bande di paese, televisori accesi in bar svuotati, baracche di lamiera, boschi desolanti, un’umanità rafferma e rozza, abbondantemente lontana dalla città, gli sarà utile per il film La ballata di Stroszek, che ambienterà in parte in Germania e in parte negli Stati Uniti. Un cambio di continente che quasi non si percepisce, tanto questo racconto gemella, affratella, fonde assieme la desolazione ancestrale dell’Europa con la desolazione brutale degli USA. Entrambi i paesaggi tormentano con la stessa foga il loro solitario attraversatore, il vano Stroszek, interpretato da Bruno S., figlio di grandi abbandoni e tragedie familiari, arrischiato attore, figlio incerto di quei vuoti paesaggi, perfetto per riempire con la sua sghemba figura le desolate partiture visive del regista di Monaco.

Le nuvole cupe, i gelati paesaggi, le basse ombre che calano dal cielo, i vortici delle tempeste di neve, i panorami naturali che si aprono sugli occhi opachi e stanchi di Herzog lo predisporranno alle visioni da fine del mondo che costellano Cuore di Vetro, il primo lungometraggio che vedrà la luce dopo la traversata del 1974. È interessante notare che la caratteristica del film è il destino, avverso e rapace, che si abbatte su di un villaggio tra le montagne della Baviera (le stesse che sta attraversando da pellegrino), dove ogni sorta di funesto presagio invade l’animo di Hias, il contadino protagonista. In ogni gorgo, in ogni vortice di nube, in ogni tramonto fiammeggia il colore della fine del mondo, ed ogni attore recita sotto ipnosi – è lo stesso Herzog ad ipnotizzarli, a detta sua – un tale elenco di catastrofi che il film diventa ermetico proprio come una profetica quartina di Nostradamus.

![]()

Verso la fine del viaggio, il giorno prima di raggiungere il domicilio di Lotte Eisner, Herzog inserisce all’interno del suo flusso di coscienza – questo è in effetti Sentieri nel Ghiaccio – la storia di suo nonno. Chi sa se la storia è vera o no? Non importa, Herzog ci si sofferma, la elabora e la butta giù, sul diario. A questo punto veniamo a sapere che il nonno decise un giorno, per il timore che gli si smontasse in qualche maniera la colonna vertebrale, di rimanere seduto nella sua poltrona più comoda e non alzarsi più. Il paradiso ideale, per chi come Herzog camminava da quasi un mese.

Siccome quella situazione non poteva andare avanti, ogni giorno veniva lusingato dalla moglie, la nonna, che gli mostrava i suoi stivali, suggerendogli di metterseli e di fare una passeggiata. Il vecchio rifiutava categoricamente di alzarsi e lasciare il suo stazzo sicuro. Per inciso, questa figura di vecchio che non vuole alzarsi, che anzi teme di alzarsi perché potrebbe per qualche stregoneria disintegrarsi, sarà ripresa proprio in Cuore di Vetro, dove è il vecchio padre del proprietario della vetreria a decidere di rimanere immoto nella sua poltrona, per anni. La vicenda del nonno va avanti. Ad un certo punto la nonna perde gli stivali ed è costretta a comprarne un nuovo paio. Alla vista degli stivali nuovi di zecca il nonno si chiede, molte pragmaticamente, se gli staranno bene. Allora si alza e se li calza. Da quel momento il nonno torna ad essere un bipede. A camminare. Due anni dopo muore di gioia, dopo aver vinto tutte le partite a bocce della giornata.

Ed è con la medesima gioia che Herzog raggiunge l’indomani Lotte Eisner. Entra esultando, assai poco teutonicamente, ridotto ad un homo selvaticus più che ad una persona dopo 20 giorni di marcia, e dice: “Apra la finestra: da qualche giorno io so volare”. Alla fine del suo percorso Herzog diventa della stessa stirpe del corvo che aveva visto immalinconire sotto la pioggia, o meglio diventa, per un attimo, grottescamente, della stessa stirpe di Damiel, che sarebbe stato l’angelo protagonista di Il cielo sopra Berlino del suo collega Wim Wenders, l’altro astro nascente del nuovo cinema tedesco.

Herzog è un esperto di luoghi, di spazi, di panorami e li osserva con l’attenzione di un lettore. Raggiungendone l’essenza, ne scopre le possibile linee narrative.

Ha dichiarato più volte di partire più da un paesaggio che da una storia, per girare un film, e questo libro ne è la prova pratica. Questi appunti ora precisi, ora confusi, ora visionari, ora lucidi, con due o tre parole riescono a toccare il profondo e la superficie delle cose, come se il loro autore li vedesse appartenenti ancora al mondo primordiale, se non addirittura a una dimensione parallela. Riesce a percepirle con lo sguardo di chi è appena nato. Uno sguardo quasi non umano, che è lo stesso, malinconico e penetrante, dei primi piani dell’alieno umanoide protagonista de L’Ignoto Spazio Profondo, che Herzog firmerà nel 2005 trasformando banali filmati di repertorio della Nasa in un documentario su di una civiltà extraterrestre venuta a colonizzare la Terra.

Alla fine di Sentieri di Ghiaccio, Herzog rivolge questo sguardo a se stesso e scopre che “Uno che va a piedi è un indifeso.” Ed era partito come un bisonte, i cui passi facevano tremare la terra.