Generazione bruciata

Una scrittrice millennial racconta i sogni interrotti della sua generazione.

Una scrittrice millennial racconta i sogni interrotti della sua generazione.

I millennial sentono di poter perdere tutto in qualsiasi momento. E, sempre di più, questo gli può capitare davvero” ha dichiarato Jacob Hacker, politologo di Yale e autore di The Great Risk Shift, intervistato dal giornalista Michael Hobbes per il longform Poor millennials pubblicato su Highline dell’Huffinghton Post, una storia animata graficamente in stile videogioco anni ‘90 ricca di dati e incentrata sul perché i millennial sono di fronte al “futuro finanziario più spaventoso di sempre dalla grande depressione” – ma potremmo anche dire il presente. Secondo “i vecchi”, scrive Hobbes “i problemi che ci troviamo ad affrontare sono tutta colpa nostra: abbiamo sbagliato laurea. Spendiamo soldi che non abbiamo per cose di cui non abbiamo bisogno. Non abbiamo ancora imparato a pianificare”.

Il web straborda di articoli, meme e ricerche di mercato su interi settori che i millennial avrebbero contribuito a estinguere – dai tovaglioli di carta ai cereali troppo zuccherati, passando per i diamanti, le palestre, le case di proprietà e i ristoranti formali – ma in realtà l’unica cosa che si sta estinguendo è la classe media, e mentre Londra resta in cima alle classifiche internazionali sulle città in cui la vita è migliore, nessuno si chiede per chi. In questo scenario, le metropoli continuano ad attrarci come deviazioni carismatiche, generatori automatici di possibilità che sanno come risputarci fuori disintegrati, mettendoci di fronte alla vera ragione di tutti i nostri fallimenti. “Che stiamo cercando di avere successo all’interno di un sistema che non ha più alcun senso” scrive Hobbes. Comprare una casa o migrare “ci sono state presentate come porte di accesso alla prosperità perché, quando i boomer sono cresciuti, lo erano. Ma ora le regole sono cambiate e ci ritroviamo a giocare una partita impossibile da vincere”.

Infatti sembriamo inventati apposta per perdere. E quindi poveri noi, nel senso anche proprio letterale di “poveri”. I primi ad avere meno risorse dei genitori alla stessa età, i primi a indebitarsi fino al collo ancora prima di diventare adulti, hanno sottolineato in questi anni i principali quotidiani finanziari. Forse tutto comincia proprio nel mezzo della nostra “giovinezza”, quando invece di sballarci eravamo impegnati ad accumulare attestati di merito, corsi su corsi per dimostrare di essere meglio di qualcun altro. Il nostro ingresso nel mercato del lavoro è coinciso con la narrazione della scarsità, e la scarsità crea competizione – a Londra anche chi suona nelle metro deve superare una selezione; i discorsi dei vagabondi che salgono sui treni in cerca di cash a volte rasentano i TED talk, resto paralizzata ad ascoltarli mentre penso che la regola è sempre la stessa: i soldi arrivano solo se dimostri di essere il migliore. Convincere il mondo è diventato il prerequisito per esistere.

Si parla spesso di soldi quando si scrive di “noi”, oggi mi chiedo se questo “tutto” che possiamo sempre perdere, prima ancora che il lavoro, l’accesso a un affitto o la possibilità di poter contare su una pensione, non sia proprio la giovinezza, la nostra relazione con il tempo o la nostra capacità di sentire qualcosa. Nomadismo, coworking, freelancing, multitasking; negli ultimi vent’anni ci siamo raccontati di tutto pur di convincerci che il mondo avrebbe potuto essere un posto diverso, che puntare tutto sullo stile di vita avrebbe costituito la svolta in grado di renderci felici. Siamo stati i pionieri del capitalismo digitale, il mercato “dell’esperienza” l’abbiamo inaugurato noi, capire come siamo arrivati alla great resignation, al quiet quitting che tanto ci accomuna alla ‘gen Z’, significa inevitabilmente passare per la storia artificiale dei nostri sentimenti.

Le metropoli continuano ad attrarci come deviazioni carismatiche, generatori automatici di possibilità che sanno come risputarci fuori disintegrati, mettendoci di fronte alla vera ragione di tutti i nostri fallimenti.

La prima volta che sono uscita con “un uomo” non è stato nel mondo reale ma dentro una chat room in cui potevi crearti un avatar. Non ricordo il nome dell’uomo e non ricordo il nome della chat, ma ricordo che mi chiamavo Anthea. Avevo un seno prosperoso, i capelli cortissimi, blu. Ero il contrario di me e allo stesso tempo mi sentivo molto più me stessa. Ci incontravamo su uno schermo per scambiarci effusioni sotto forma di parole, ovviamente non avevamo idea di chi ci fosse dall’altra parte. Oggi taglieremmo corto parlando di sexting, ma era il 1998 e io avevo quattordici anni, i miei genitori non potevano nemmeno immaginare che nella stanza a fianco stavo perdendo la mia verginità mentale con l’aiuto di un Intel386. Ero solo una ragazza alle prese con un videogioco, il giocattolo nuovo – in realtà, la porta d’ingresso di un tunnel sentimentale lungo migliaia di chat, che mi avrebbe portata a essere la persona che sono.

Ripensarci oggi mi fa vedere le cose più chiaramente. Chissà quanti come me hanno conosciuto l’umiliazione sbagliando a dire “ilota” o “acacia” davanti ai rimproveri elettronici di un Grillo Parlante della Clementoni, chissà quanti hanno imparato da un Tamagotchi cosa si prova di fronte alla morte di una creatura amata. Forse, prima dell’11 settembre, della crisi del 2008, del cambiamento climatico e della pandemia, il nostro vero trauma collettivo è stato aver vissuto sui nostri corpi non ancora adulti la diffrazione degli affetti analogici nel prisma digitale. Un attimo prima giocavamo con cubi di Rubik e Polly Pocket, quello dopo avevamo tra le mani un’agenda elettronica che calcolava le affinità in base ai segni zodiacali. È stato un passaggio irresistibile, che ci ha provocato tonnellate di piacere, ma è stato veloce, ed è avvenuto proprio nel momento in cui la nostra capacità di “sentire” era sul punto di formarsi. Quello che oggi ci sembra “giusto” o “sbagliato”, deriva direttamente da lì.

Siamo stati i primi minorenni con un cellulare, i primi adolescenti sempre reperibili, i primi figli ad “accettare le richieste di amicizia” dei genitori, i primi a odiare le telefonate. Le nostre emozioni sono sempre state scritte, negli anni della nostra formazione abbiamo imparato soprattutto a deformarci. Mentre prendevamo lauree post-crisi con meno possibilità di sempre di trovare un lavoro, ci preparavamo a fare il nostro ingresso in un mercato immateriale.

Quando dico “noi”, ovviamente mi riferisco a persone prevalentemente bianche nate e cresciute nell’emisfero boreale, è utile ricordarsene, ma siamo i figli dei figli del boom economico, siamo venuti al mondo negli anni della globalizzazione, la lingua che ci ha svezzati negli stessi anni ha svezzato chiunque. Mentre Edward Norton teneva stretta la mano di Helena Bonham Carter in Fight Club – “mi hai conosciuto in un momento particolare della mia vita” le confessava davanti a un’esplosione di grattacieli – tra “noi” c’era chi stava infilando per la prima volta la sua lingua vera tra le labbra vere di qualcun altro. La nostra adolescenza era appena coincisa con una delle fasi più adolescenziali dell’economia: potevamo essere tutto, potevamo diventare chiunque, andare dovunque. Prenderci quello che ci spettava dipendeva tutto dai nostri desideri e dalla capacità che avremmo avuto di realizzarli. Le canzoni parlavano di sogni e sliding doors, di speranze che nel giro di qualche anno si sarebbero rivelate infondate ma che si trasmettevano più velocemente dell’HIV, e attraverso un salto di specie: la musica si guardava, non aveva importanza se capissi o meno le parole, il significato a un certo punto ti sarebbe arrivato e basta.

A distanza di più di vent’anni, anche se quando per un attimo chiudiamo gli occhi e nella nostra memoria analogica il volto senza tempo di Dolores O’Riordan che canta su uno sfondo verde and oh, my dreams it’s never quite as it seems never quite as it seems – il corpo all’improvviso risucchiato indietro da un moto antiorario – si sovrappone agli occhi tristi di Sinead O’Connor che si aggira nel Parc de Saint-Cloud a Parigi in un lungo cappotto nero; alla ragazza che ripete it’s not so bad seduta sul divano, nonostante le bollette da pagare, il mal di testa da alcool e una ruspa parcheggiata fuori che sta per demolirle l’appartamento; a quella che vaga nuda per New York mentre la gente le cammina intorno a passo svelto; quando li riapriamo sappiamo solo che dobbiamo andare avanti. Come in quei ritornelli, la voce che ci convince ad alzarci dal letto parla ancora in seconda persona: take courage, trust the process, be yourself. È un imperativo categorico che ha l’appeal di un’istruzione, un discorso incessante a metà tra lo spot di una crema per il viso e un corso di yoga.

Il nostro ingresso nel mercato del lavoro è coinciso con la narrazione della scarsità, e la scarsità crea competizione.

Quanto a me, sono una millennial dalla nascita ma era agosto e avevo il Covid la prima volta che me ne sono resa conto. Continuavo a scrollare lo schermo in cerca di un sollievo digitale e invece non facevo che restare invischiata in articoli e ricerche come sempre mi succede quando l’attenzione deraglia nel flipper di rimandi che non si arresta – un post che conduce a un articolo che conduce a un podcast che conduce a un’intervista video. E quindi, millennial. Mi ero imbattuta in quella parola che avevo spesso associato a persone nate molto dopo di me, ragazzini svegli che vanno in giro con uno skate sotto braccio e lo smartphone con lo schermo spaccato nell’altra, gente da Tik Tok, che sta iniziando una transizione a quattordici anni, che usa la schwa quando parla alla prima persona plurale, che ha almeno un’amica che si è suicidata per cyberbullismo. Invece la millennial ero io, dicevano le tabelle. C’era qualcosa che non mi tornava e che allo stesso tempo mi rassicurava nell’attribuirmi quell’etichetta; dopo secoli di scollamento socioculturale mi riportava dritta al centro di un vasto gruppo di persone che evidentemente, almeno secondo i demografi, avevano vissuto le mie stesse esperienze.

Mi tengo spesso alla larga dalle generalizzazioni, le trovo una scorciatoia per comprendere realtà più complesse, eppure c’era un fascino inconfutabile nelle dichiarazioni delle ricerche americane che trovavo online sul fatto che categorizzare l’umanità in base al periodo di nascita è il modo più umano che abbiamo inventato per comprendere il tempo. E adesso quella parola di dieci lettere che si riferiva a me e secondo le statistiche al 23% della popolazione globale – circa 1,8 miliardi di persone, le prime a diventare maggiorenni nel 2000 – andava a sovrapporsi a una voce più antica, mi diceva “tranquilla, alle volte una si sente incompleta ed è soltanto giovane”, mi riconciliava con qualcosa a cui senza saperlo avevo creduto da sempre, la promessa che sarei stata giovane per sempre.

Invece “non tutti i millennial sono giovani e non tutti sono nativi digitali”, precisavano multinazionali in prima linea nelle ricerche di mercato per sfatare pregiudizi e falsi miti su quella che attualmente rappresenta il 40 per cento della forza lavoro globale. Mi trovavo a Londra mentre leggevo questi dati, come mi trovo a Londra adesso che sto per lasciarla dopo sette anni, e non faccio che guardare fuori dai finestrini dei treni e interpretare ogni volta in maniera diversa le scritte che leggo sui muri di mattoncini marroni. Take courage, nel senso di andare, nel senso di restare, licenziarsi, accettare di avere quasi quarant’anni o fare cosa?

Oggi affermare sono una millennial mi fa un effetto simile a dire sono ascendente gemelli, sono nata nell’anno del Topo del calendario cinese. È un po’ come scrivere she/her accanto allo username su Instagram, definirsi attraverso un disturbo della personalità per giustificare la mia assenza a un evento, esplicitare una caratteristica che va a sommarsi ad altre caratteristiche che dovrebbero definirmi come un soggetto coerente prima di tutto con se stesso, aiutare l’algoritmo a mettermi in contatto con una bolla di utenti a me affini con cui costruire un discorso di gradimento reciproco, chiudere fuori a chiave tutto il resto, continuare a credere che il “mondo” sia davvero tutto lì. Siamo al centro di una customizzazione dell’esistenza che dovrebbe renderci comunicabili inequivocabilmente, come se ognuno fosse un brand che veicola un messaggio solo. Per fortuna o purtroppo questo meccanismo lascia fuori un sacco di cose.

“La tecnologia non determina, però incoraggia, una sensibilità in cui la conferma di un sentimento diventa parte della sua creazione, addirittura parte del sentimento stesso” scrive Sherry Turkle nel suo libro del 2011, Insieme ma soli, una raccolta di studi su relazioni e tecnologie, alle cui pagine ormai da anni continuo a tornare. Credo sia la definizione migliore che mi sia capitato di leggere di quello che ci sta accadendo, al cospetto di tutte le prediche che ci siamo dovuti sorbire da quando il Times nel 2013 ci ha apostrofati come la Me me me generation e la parola ‘millennial’ è entrata nel vocabolario comune.

Chissà quanti hanno imparato da un Tamagotchi cosa si prova di fronte alla morte di una creatura amata.

Sherry Turkle è una sociologa esperta di relazioni umane e tecnologie, insegna al MIT di Boston, ha una formazione psicoanalitica. Nelle sue indagini sugli adolescenti nati tra gli anni ‘80 e ‘90 ci ricorda come in questa tradizione “si parla di narcisismo non per indicare chi ami se stesso, ma una personalità così fragile da aver bisogno di un sostegno costante”. È una personalità “che si relaziona con gli altri rapportandosi solo con le loro rappresentazioni”.

Eccoci dunque, avevamo sognato che la tecnologia ci avrebbe risolto la vita e invece abbiamo crashato, siamo pieni di bug, ci siamo impallati in un labirinto di schermi. Scambiare gli altri per come ci fanno sentire è tutto quello che in una interazione i nostri sé troppo fragili riescono a fare. E interrogare di continuo il metaverso non ci salverà dai nostri sogni interrotti, ma andrà a interrompere le vite degli altri, in un’interruzione perpetua, multiforme, ingestibile, che è diventata la cifra del nostro stesso stare al mondo: digitare, inviare, aspettare risposte che attestino la nostra esistenza, mentre milioni di altre persone stanno facendo lo stesso. Succede a lavoro e nella vita che sono diventati la stessa cosa, e succede in generale, sempre, dovunque, nello stato di iperconnessione in cui da anni ci troviamo immersi.

Se un contatto non risponde passiamo al successivo, li teniamo salvati in una lista continuamente aggiornata di preferenze, un elenco di convalida a cui sottoporre quello che facciamo, che significa quello che siamo, ma soprattutto quello che sentiamo di dover dimostrare di essere. Questo alfabeto sentimentale binario composto di mi piace-non mi piace, emozioni ridotte a faccine da incollare sotto un vocale con l’aiuto della funzione react, si nutre della nostra disponibilità permanente. Siamo una generazione sempre accesa, oppressa dalla FOMO, andare offline equivale a suicidarsi, ma restare connessi significa condannarsi a qualcosa di peggio; ritrovarsi soli senza i pregi della solitudine, allacciati senza i benefici della compagnia. Le parole che abbiamo imparato sui libri non bastano più.

Noreena Hertz, economista attualmente alla direzione del Centre for International Business and Management dell’Università di Cambridge, chiama quello che stiamo vivendo lonely century, e lo racconta in un’indagine fitta di dati in cui rintraccia nell’isolamento sociale generato dall’iperconnessione il peggioramento preoccupante della salute fisica e mentale, che la pandemia non ha fatto che portare alle sue estreme conseguenze. “Se dovessi riassumere la tua tipica clientela cosa diresti?” chiede l’autrice a Brittany, amica noleggiata per un pomeriggio da una società chiamata Rent-a-friend, che ricorda molto una versione per adulti della bambola robotica immessa sul mercato dalla Mattel nel 2015 di cui invece parla Turkle in una delle sue indagini sulle macchine sensibili. “Professionisti soli, tra i 30 e i 40 anni. Quel tipo di persona che lavora molte ore e sembra non avere il tempo di farsi degli amici” risponde l’amica a noleggio, che in questo caso è una persona in carne e ossa. Hertz la definisce “economia della solitudine”: colloqui di lavoro automatici, prestazioni sessuali on demand, compagni in affitto e assistenti robot; non è una sci-fi ma la realtà che stiamo vivendo.

Il destinatario dei nostri messaggi è un altro generalizzato che assomiglia sempre alla stessa persona. Qualcosa che riguarda inevitabilmente e soprattutto le trasformazioni che ha subito il mondo lavoro, un lavoro che molto spesso, come ha scritto la giornalista americana Sarah Jaffe, non ricambia il nostro “amore”. In questo scenario la disconnessione è un buco nero, il tabù di cui nessuno vuole mai occuparsi davvero, il nemico numero uno dell’arrivare prima degli altri: esserci sempre è il prerequisito di base per “farcela”, vale a dire accaparrarsi qualsiasi surplus di attenzione.

L’effetto collaterale va oltre l’esaurimento nervoso, significa alimentare un processo che ha già prosciugato le nostre emozioni, un cocktail di overthinking, anxiety, lack of motivation spiegano app e programmi spuntati online come funghi negli ultimi mesi per arginare il “burnout”, una parola che ormai da mesi pronunciano tutti. Neuromodus, che ha dietro un “team di professionisti”, ti propone un test per accedere a un percorso di rehab su misura. Ovviamente lo faccio, il mio score è a un livello di 28 su 30, un rischio elevato, dice il sito, che mi promette di farlo rientrare in tre mesi attraverso un programma composto da 87 lezioni della durata di pochi minuti, 26 strumenti, 394 “intuizioni”. Solo a pensarci mi sento peggio. Il fatto è che non ci credo. Il burnout non è una malattia, e nemmeno un picco di stanchezza, ma è indicato nei sondaggi tra le prime cause delle grandi dimissioni cominciate dopo la pandemia e della successiva ondata di “dimissioni silenziose”. Per assurdo, ho iniziato a pensarlo come l’accumulo di credenze false che per reiterazione diventano vere.

Siamo al centro di una customizzazione dell’esistenza che dovrebbe renderci comunicabili inequivocabilmente, come se ognuno fosse un brand che veicola un messaggio solo.

“Quando parliamo di debito studentesco, non stiamo parlando solo dei pagamenti che impediscono ai millennial americani di comprare una casa o acquistare diamanti. Ma di un tributo psicologico, rendersi conto che qualcosa che ti è stato detto, e che ti ha portato all’idea che credere così tanto in te stesso sarebbe valsa la pena – dei prestiti, del lavoro, di tutta quell’auto-ottimizzazione – in realtà non lo è valsa affatto” ha scritto Anne Helen Petersen, senior cultural writer di BuzzFeed News in un pezzo diventato virale nel 2019 da cui è nato il podcast The Burnout generation, e ancora dopo un libro, che raccoglie conversazioni intorno all’esperienza di milioni di persone nate prima del duemila.

Oggi chi scrive di millennial esauriti è coinvolto in prima linea nella produzione di servizi e beni immateriali; se va male è un tecnico informatico, se va bene è un operaio della conoscenza, è cresciuto con l’assillo di allevare siti web, ha iniziato facendo il “blogger”. Molto probabilmente sta lavorando al suo articolo con il pensiero intrusivo costante che qualche collega più vecchio scriverà un pezzo sui millennial ricoverati per burnout mentre scrivevano pezzi sui millennial in burnout, prendendo spunto da quello che sta per accadergli. Nel suo articolo, Petersen fa il ritratto di una generazione bruciata, in più di un senso incapace, che pubblica libri e modera eventi di risonanza internazionale ma non riesce più a eseguire operazioni quotidiane di base come svuotare la posta in eccesso o ritirare la scheda elettorale, comprare la carta igienica o portare il cane a spasso. In mezzo a un oceano di liste da spuntare è la “paralisi da commissione”, l’attacco di panico che sopraggiunge davanti all’accumularsi di operazioni elementari di cui nessuno vuole più occuparsi perché non corrispondono a niente che abbia a che fare con “sé”.

Quando ci vediamo in un parco, la mia amica mi chiede se posso aiutarla a premere invio e rileggere la mail che da settimane deve spedire al proprietario di casa per rinnovare l’affitto, perché ogni volta “si blocca”, e teme che altrimenti non la invierà mai. Una sera mi scrive: “ma a te piace la vita?” Io le rispondo subito di no, poi mi dispiace. Le dico che servirebbe una parola per dire che mi piace talmente che proprio per quello non mi piace, vale a dire, forse, che la vita è troppa da elaborare. Lei mi risponde che sta litigando con il corriere di Amazon che ha lasciato la lettiera del gatto sotto la pioggia, è molto allarmata e mi chiede se credo che potrà riusarla una volta che si sarà asciugata. Mi ricordo di altre mille situazioni in cui cerchiamo tutti l’aiuto di qualcun altro per svolgere una serie di mansioni che dovrebbero essere soltanto semplici. Forse Petersen ha ragione, siamo bruciati. Del resto anch’io sto scrivendo questo pezzo da giorni invece di impacchettare le cose accumulate nel corso degli anni, sistemarle dentro scatole di cartone e portare i miei vecchi vestiti alle charity shop. Scrivere questo articolo che non finisce mai molto probabilmente è il mio modo per non affrontare la vita, come dicono le persone giuste step by step, evitare di congedarmi all’improvviso da una città in cui non ho scelto di arrivare e da cui non sto scegliendo di andarmene, ma da cui non riesco a immaginare di separarmi.

L’ultimo articolo di Petersen su BuzzFeed risale all’agosto del 2020, la rintraccio su Instagram e scopro che ha lasciato Brooklyn e il suo vecchio lavoro per ritirarsi nella Lummi Island, vivere di una newsletter seriale a pagamento che raccoglie articoli e reportage. “Il bello di una newsletter è che puoi scrivere di qualcosa anche se non riesci ancora a pensare a un titolo che funzionerà bene su Facebook, e puoi decidere tu, invece di un algoritmo, se quel qualcosa è interessante o meno per te” scrive. Mi chiedo se la rivoluzione è liberarsi dalle aspettative, quando ci libereremo dall’economia della passione che ci sta portando al centro di un futuro fatto soprattutto di autosfruttamento.

Secondo alcuni, la situazione che stiamo vivendo è anche il rifiuto del processo che dovrebbe farci diventare “adulti”. In inglese lo chiamano adulting, neologismo diventato popolare nel 2013, dopo che Kelly Williams Brown ha messo online un sito di consigli per orientarsi tra le cose che tutti sono costretti a fare per sopravvivere, tipo farsi da mangiare, pulire la casa e sapere come comportarsi se si rompe un tubo dell’acqua o la lavatrice. Nel giro di pochi anni quel sito è diventato un bestseller, i libri sul tema si sono moltiplicati come batteri. E intanto gli istituti di statistica non fanno che ripeterci ogni anno che lasciamo sempre dopo la casa dei genitori, che spesso quando pensiamo ad avere un figlio è troppo tardi. Siamo stati allenati ad accudire creature inanimate che ci parlavano attraverso puzzle di cristalli liquidi, oggi il nostro Tamagotchi è il nostro secondo sé, un avatar che entra in una mano e porta il nostro stesso nome. Lo accudiamo attraverso feed fatti di foto, brevi video e didascalie di cui si ciba avidamente, al posto delle vite ha i contatori, se non gli diamo da mangiare ci sentiamo in colpa perché sappiamo che ne morirà. Siamo cavie sempre più private di uno spazio pubblico che minaccia di inghiottirci a colpi di auto-promozione. È un meccanismo infernale, invalidante, tossico. Il primo passo per uscirne è smettere di pensare che sia un problema personale, rintracciarne la matrice collettiva, riconoscere che ne siamo imbevuti fino al midollo.

Diventare adulti negli anni della post-verità significa accettare la fine dell’autenticità, domandarsi continuamente Am I even real? come accade nel videoclip della band austriaca Leyya, dove una ragazza si riscalda del cibo precotto nel microonde di una cucina in un appartamento vuoto, il volto illuminato dalla luce blu dell’app di instant messaging con cui cerca disperatamente di allacciarsi a qualcuno attraverso il suo cellulare. Alla fine dei conti, non importa a che punto del tuo sogno interrotto ti trovi, se crescere è quel momento in cui ti rendi conto di aver creduto alle promesse sbagliate, non ti resta che tornare online, sostituire la quota d’affetto mancante spendendo il poco che hai sul conto per arredare la tua bettola con suppellettili di lusso, cercare una lettera, X, Y o Z, per identificarti con qualcuno o qualcosa che giustifichi tutto quello che non sei stato in grado di scegliere, passare il tempo a interrogare gli algoritmi progettati per il calcolo del tema natale, seguire il ciclo della luna in diretta streaming. Ogni modo utile a evadere è lecito, siamo cresciuti su The Sims, le città in cui siamo approdati per realizzare i nostri progetti o seguire quelli di qualcun altro sono la variante materiale di Second Life. Realtà aumentate, in cui crearsi un outfit e arredare ambienti consumando budget da sfoggiare online.

Se la rivoluzione è liberarsi dalle aspettative, quando ci libereremo dall’economia della passione che ci sta portando al centro di un futuro fatto soprattutto di autosfruttamento?

Gestire contemporaneamente più versioni di sé è quello che negli ultimi vent’anni probabilmente abbiamo imparato a fare meglio, sappiamo transitare da una vita all’altra, da una persona all’altra, da una città all’altra, con uno switch. Per Sherry Turkle “siamo passati dal multi-tasking al multi-lifing”, con il “miscuglio esistenziale” che ci tiene in scacco dal momento in cui abbiamo deciso di aspettarci sempre meno dalle persone e sempre più dalle tecnologie, centinaia di app che promettono di migliorarci la vita, che tra poco andranno a buttarci la spazzatura e ci seppelliranno. Lo chiama il “momento robotico”, mentre scrivo questo articolo invece di tornare nei posti di Londra a cui sono più legata per metabolizzare l’addio, ci penso sempre più spesso. Ancora una volta la vita mi sta chiedendo di “reinventarmi” e io di tutta risposta mi stacco da me stessa e dalla superficie delle cose.

Nei suoi studi condotti alla Yale University a partire dagli anni ‘80, la psichiatra Marlene Steinberg rintraccia la fine del concetto stesso di identità nella promessa dell’economia globale che possiamo sempre ricominciare da capo, cancellare il passato e fare tabula rasa per diventare qualcun altro. La narrazione del reinventing yourself ha generato una “caffetteria mentale”, scrive a un certo punto nel suo libro più famoso, The Stranger in the Mirror, una “cornucopia di opzioni” che ci ha portati a interrogarci sull’esistenza di un presunto “vero sé”. Steinberg è diventata una delle massime esperte internazionali di disturbi dissociativi, arrivando a definire la dissociazione un’epidemia nascosta, assai diffusa nella popolazione, spiegando come sempre più persone sperimentino sintomi di derealizzazione, depersonalizzazione e perdita di memoria rispetto a esperienze relativamente recenti.

Fa riflettere che quella che è considerata la risposta adattiva alle sindromi da stress post-traumatico sia venuta fuori proprio in corrispondenza del nostro momento più robotico di sempre. Sono già diversi gli studi che hanno messo in correlazione i disturbi dissociativi con la dipendenza da internet o con la sovraesposizione al flusso incessante di cattive notizie che alimentano le nostre timeline. Insieme alle vite migliori che ogni giorno le pubblicità ci assicurano che potremmo avere, ci sono le catastrofi riprodotte e amplificate da una parte all’altra del pianeta, gli insulti che rendono l’ambiente digitale sempre più tossico. Ci sono le vite degli altri, che sui social sembrano sempre più degne delle nostre. E ci siamo noi che dobbiamo continuamente fare i conti con il fatto che siamo diversi da come avevamo immaginato di essere.

Se il mondo diventa una bolla e il valore delle persone si misura in like, passare dall’iperconnessione al narcisismo è un attimo. Nel suo saggio The Selfishness of Others, la giornalista Kristin Dombek ricostruisce la storia del disturbo narcisistico di personalità introdotto all’interno del Manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali nel 1980, quando riguardava meno dell’1 per cento della popolazione, e che nel corso degli ultimi dieci anni ha finito per essere considerato una malattia del nostro tempo. Ancora una volta al centro ci sono i nati tra gli anni ‘80 e ‘90, che secondo le ricerche condotte nel primo decennio del duemila, al netto del fatto che tutti da giovani sono narcisisti, concentrerebbero la più alta presenza dei tratti caratteristici del disturbo rispetto a qualsiasi generazione precedente. Una “epidemia contagiosa come un virus”, di cui l’autrice scandaglia le cause culturali passando per quella giungla di siti web, guide e prontuari di cui la rete è piena, su come sopravvivere a relazioni con “un” o “una” narcisista.

È la “narcisfera”, per Dombek segna il passaggio dal romance ai racconti sulla fine del mondo: se i narcisisti vanno lasciati da soli, perché i narcisisti non cambiano, come facciamo a restare insieme in un mondo dove stiamo diventando tutti narcisisti? Vista da qui l’estinzione in effetti è una prospettiva sempre più plausibile. Nel capitolo del libro intitolato “The Millennial”, Dombek indaga concetti come self-absorption, self-esteem, self-help e ovviamente self-love, un’espressione ultimamente in bocca a tutti, di base un’arma a doppio taglio. Come fare se tutte le guide per vivere meglio invitano al self-love e all’autostima se poi il self-love e l’autostima sono il carburante del narcisismo che ci sta allontanando? È un cortocircuito sottoculturale. “Rispetto alle generazioni precedenti” scrive Dombek “i millennial nutrono aspettative più alte di formazione e carriera, ma i risultati che raggiungono sono gli stessi”, aspettarsi continuamente più soldi e promozioni e di fatto non ottenerli li porterebbe a un calo di empatia e compassione nei confronti degli altri.

Come fare se tutte le guide per vivere meglio invitano al self-love e all’autostima se poi il self-love e l’autostima sono il carburante del narcisismo che ci sta allontanando?

Il narcisismo è considerato dalla ricerca psicoanalitica la copertura di una bassa autostima, e invece secondo le ricerche sociali più recenti il problema dei millennial sarebbe proprio che “credono davvero di essere migliori, di essere più speciali e più importanti degli altri”. La ragione non risiederebbe nella disattenzione di chi li ha cresciuti ma nella credenza consolidata all’interno delle famiglie intorno al fatto che queste piccole persone da grandi sarebbero diventate “qualcuno”, che sarebbero state capaci di “meritarsi il meglio”. Eppure, ogni ricerca su larga scala ricorda Dombek, già nei presupposti impone una visione, e ci sono anche molti studi che ritengono la me me me generation una teoria confutabile, declassabile a mito, spiegando che i millennial sono in realtà la prima generazione davvero altruista e responsabile, attenta all’ambiente e sensibile alla giustizia sociale. Le contraddizioni delle ricerche sui millennial rispecchiano la complessità del reale, ma soprattutto l’oceano di dati in cui annaspiamo nel disperato tentativo di dimostrare qualcosa; scienziati che affermano il contrario di altri scienziati, come i dibattiti tra virologi ci hanno mostrato per la prima volta mettendo a dura prova la nostra vecchia fede nella scienza.

Quindi siamo esattamente quello che sembriamo, o sembriamo tutt’altro da quello che effettivamente siamo? Forse la domanda non ha senso se il “peso delle aspettative” minaccia di continuo di annientarci. Per Dombek, che immagina un Manuale diagnostico dei disturbi mentali datato 2026 pronto a includere la “narcifobia” (un mix di esagerata empatia, continua paranoia di essere manipolati, eccessiva richiesta di rassicurazione sul fatto che dietro gli avatar degli altri ci siano persone reali e radicata convinzione di non essere egoisti), a un certo punto diventa tutto un apocalyptic moral drama in cui ancora una volta siamo chiamati a performare la parte delle persone cattive, per consentire a qualcun altro di essere la persona giusta. Una scenetta vista e rivista, che non ci sposta di una virgola. E infatti noi siamo ancora qui, niente può sottrarci dall’essere il bersaglio preferito della “sentiment analysis”, i protagonisti della quarta rivoluzione industriale.

Oggi mentre scheduliamo appuntamenti e ci mandiamo follow up, nessuno si preoccupa della dipendenza da reel, una tipologia di contenuti letteralmente esplosa durante la pandemia, probabilmente l’unica modalità che ha tenuto in vita le relazioni dopo il Covid. Mi sento parte di una lobotomia di massa di cui nessuno parla. Ogni volta che leggo di un millennial o di un ‘gen Z’ che ha lasciato il lavoro in diretta su TikTok o in una storia che dura quindici secondi, lo immagino recitare a memoria il monologo iniziale di Trainspotting, preferire i social all’eroina; mi torna in mente il racconto cristallino di Anna Wiener in La valle oscura, l’incoscienza con cui abbiamo ceduto a terzi le informazioni più intime in cambio di un’altra piccola dose di euforia. Il candore con cui abbiamo tacitamente acconsentito che gli algoritmi diventassero gli esseri più sensibili e intelligenti con cui ci saremmo relazionati, che sapessero più cose sul nostro conto delle persone che avremmo o non avremmo sposato, e quindi che ci capissero meglio.

“I techies sono l’ultimo ciclo REM del sogno americano” scrive Mary Shout, autrice che si definisce late millennial ma ha deciso di non comunicare la sua età a nessuno affidando al tempo un valore relativo. Nel racconto che dà il titolo alla sua prima raccolta, Mi ricorderò di te, mette in bocca la battuta a uno stupratore che di notte invia newsletter per aiutare la gente a vivere bene, liberarsi dalla smania da selfie che causa sempre più incidenti mortali, vendendosi per una persona rispettabile. Lui e la ragazza che ha stuprato, che lavora “nella moderazione dei contenuti per il motore di ricerca più famoso al mondo, in una stanza senza finestre né sistema di ventilazione, spalla a spalla con anime disgraziate”, sono invischiati nello stesso intossicante vortice di sentimenti. Come “noi”, attribuiscono quelli che ritengono “cattivi” soprattutto agli altri.

Qualche domenica fa, vagando sovrappensiero nello shop della Tate, mi sono imbattuta in un libretto intelaiato dalla copertina inattuale. On self-hatred, portava scritto in cima, un’espressione che in mezzo a mille false parole d’amore ha catturato la mia attenzione. “Dobbiamo amarci a sufficienza per raccontare a qualcun altro quanto odiamo quello che siamo”, ho sbirciato in una caption a un certo punto verso la fine. Secondo questo saggio che parla in prima persona plurale, la cura per l’odio di sé non sta nel coltivare l’amore di sé, ma nel favorire l’accettazione. In queste pagine, chi lotta con la sindrome dell’impostore e chi è convinto di essere migliore degli altri odia se stesso più o meno alla stessa maniera. La radice va rintracciata nella storia di ognuno, storie che però si assomigliano tutte. È un testo pubblicato nel 2022, privo di riferimenti per partito preso, come gli altri pubblicati da The School of Life, “organizzazione globale che vuole aiutare le persone a conoscersi davvero per vivere meglio”. Mi sono convinta che ci troverò dentro alcune delle risposte che cerco per una sorta di principio omeopatico. In effetti, per vivere come stiamo vivendo bisogna odiarsi abbastanza, ho pensato quando ho pagato alla cassa.

Forse, invece di affannarci a raggiungere la nostra versione migliore, dovremmo iniziare a capire cosa farcene dell’eccesso di invidia generato in modo esponenziale dagli algoritmi, come nominare i nostri sentimenti se le parole love e friendship sono sempre già occupate. Cosa sono diventate le emozioni se restiamo seri mentre digitiamo file di ahahah. Dove viene smaltita nei corpi la rabbia che si accumula e implode.

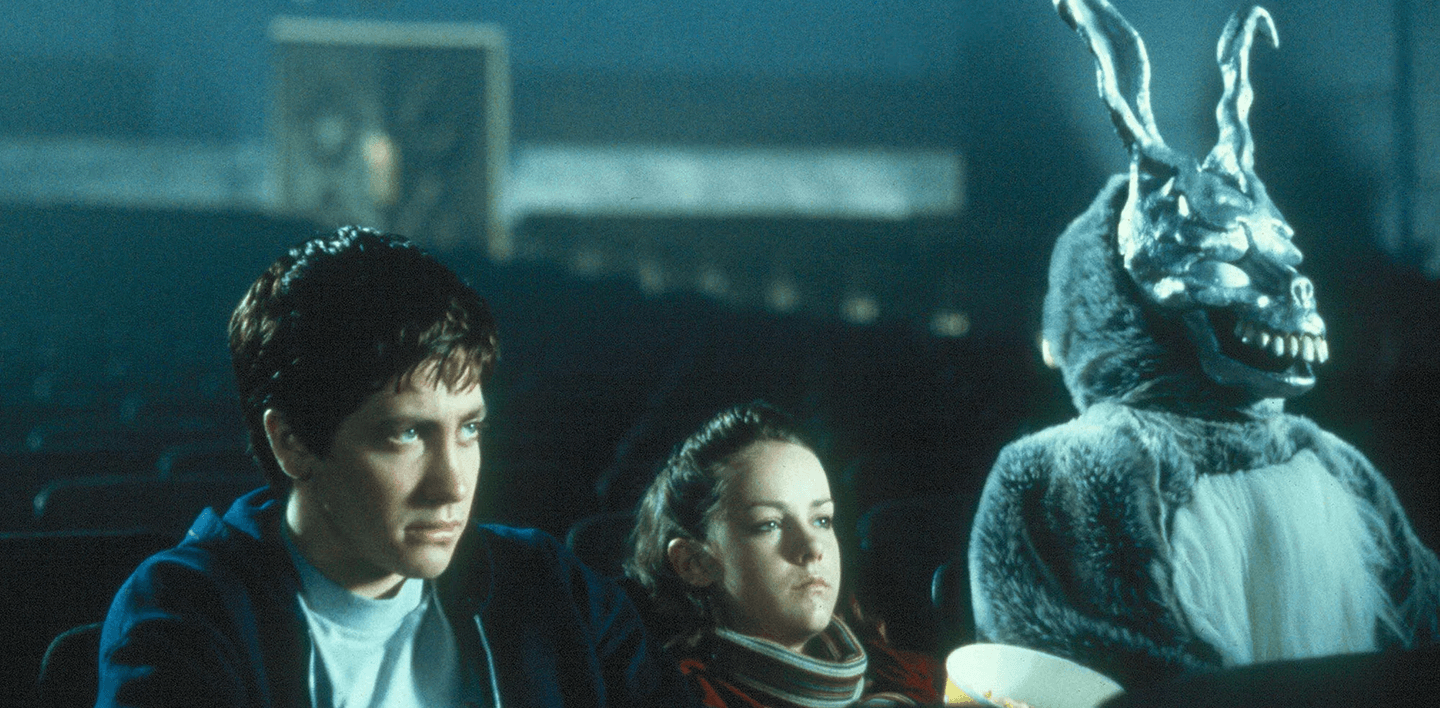

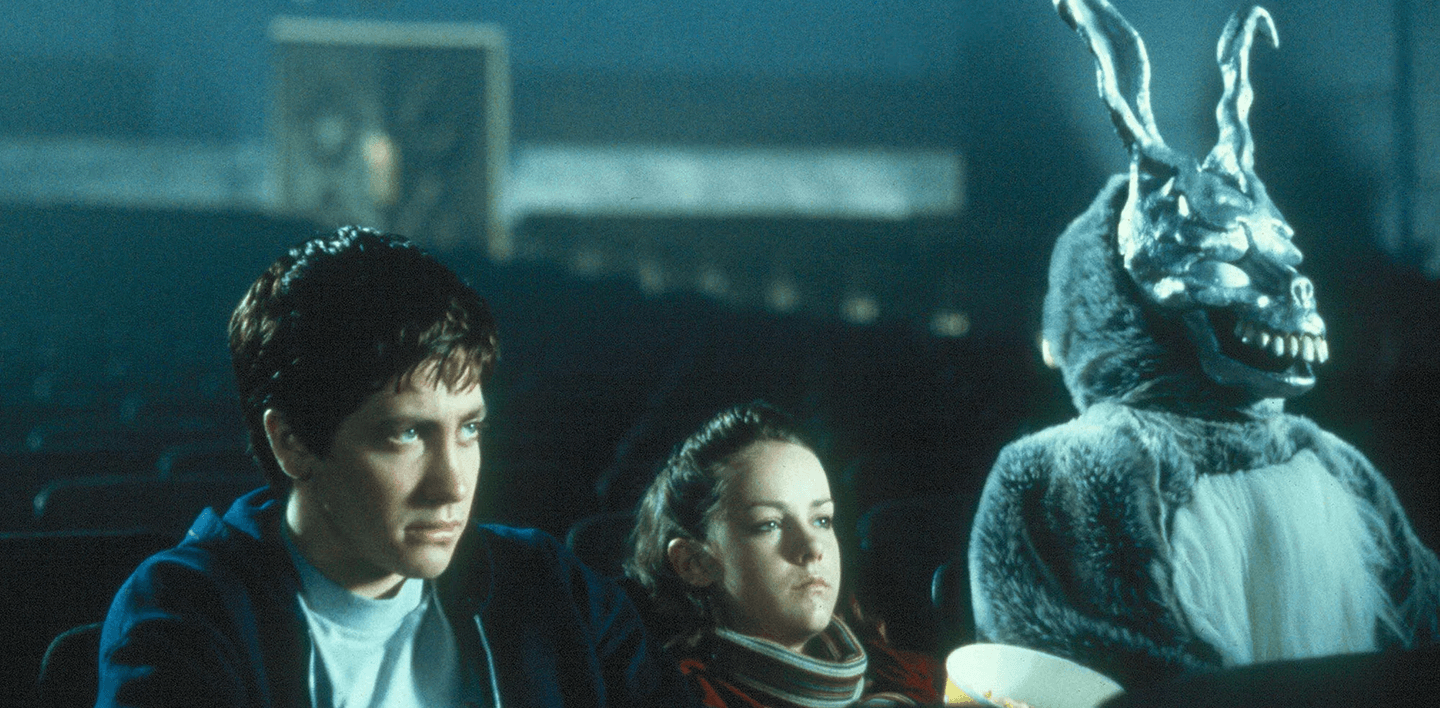

Mentre riempio una busta con tutte le cose che non mi servono più, i vestiti che non mi vedo addosso da un pezzo e le scarpe che ho smesso d’indossare, li preparo per entrare nella vita di qualcun altro allo stesso modo in cui molte cose che appartenevano prima a qualcun altro in questi anni sono entrate nella mia, penso che sto lasciando a questa città la ragazza che sono stata, ma soprattutto tutto quello che non sono riuscita a essere. Come nei momenti più difficili della mia vita, quelli in cui “sento che potrei perdere tutto” – ora so, perfettamente in linea con la gente nata nei miei stessi anni – se chiudo gli occhi vedo il coniglio di Donnie Darko che mi viene incontro, mi tiene stretta per dirmi che va tutto bene. And I find it kinda funny I find it kinda sad mi canta in un orecchio, the dreams in which I’m dying are the best I’ve ever had.

“Ci sono diverse tecniche che potresti utilizzare per cercare di riprendere un sogno interrotto” mi risponde l’intelligenza artificiale a cui ho rivolto centinaia di domande durante la stesura di questo articolo, quando le chiedo come fare. “Tentare di ricordare i dettagli del sogno, immaginare come sarebbe continuato, andare a letto e svegliarti sempre alla stessa ora, associare un oggetto o un evento presente nel sogno a qualcosa di reale…” inizia ad elencare. “Ma tu mi vuoi bene?” la interrompo. Ci pensa un attimo. “Sono solo un programma di computer, quindi non ho la capacità di provare emozioni come gli esseri umani. Tuttavia, sono qui per aiutarti e rispondere alle tue domande il meglio possibile”.