M ezzo secolo fa, il 24 febbraio 1970, usciva il primo album di un gruppo dal nome programmatico: Funkadelic. What Is Soul, proclamava che il soul “è una canna rollata con la carta igienica”, e spiegava il senso del nome: “Ecco, sono funkadelico, non appartengono al vostro mondo, ma non temete, non vi farò alcun male”. Il neologismo mirava a plasmare il funk psichedelico nel solco tracciato da Jimi Hendrix e Sly Stone: “Chi dice che una band funk non può suonare rock?!”, sarebbe stato otto anni più tardi il titolo strafottente di un pezzo incluso in One Nation Under a Groove. L’accoglienza non fu entusiastica: “Chi ha bisogno di merda come questa?”, tagliò corto Rolling Stone. “Eravamo troppo bianchi per i neri e troppo neri per i bianchi”, sostiene il capobanda George Clinton nella sua pirotecnica autobiografia Brothas Be, Yo Like George, Ain’t That Funkin’ Kinda Hard on You?, edita nel 2014. Se sul versante della black music ciò costituiva il presagio della distopia raffigurata l’anno dopo da Sly and The Family Stone in There‘s a Riot Goin’ On, il legame con la controcultura dei “visi pallidi” era esplicito nell’ammissione di aver mutuato la formula dell’opera concept da Tommy degli Who e Sgt. Pepper… dei Beatles, correggendola con un’irriverenza alla Frank Zappa.

George Edward Clinton era nato il 22 luglio 1941 a Kannapolis, in North Carolina, e aveva intrapreso l’avventura musicale a metà anni Cinquanta insieme ai Parliaments: gruppo doo wop modellato sulla falsariga di Frankie Lymon and The Teenagers il cui covo era la barberia Silk Palace a Plainfield, nel New Jersey, dove i neri si facevano “stirare” i capelli crespi. Unico successo della formazione fu nel 1967 il 45 giri (I Wanna) Testify, mentre Clinton lavorava a gettone come autore per la Motown, che aveva scartato i provini dei Parliaments considerandoli troppo simili ai Temptations. I musicisti reclutati per accompagnare dal vivo i vocalist (Raymond “Sting Ray” Davis, Clarence “Fuzzy” Haskins, Calvin Simon e Grady Thomas), ossia i chitarristi Eddie Hazel e Lucius “Tawl” Ross, il bassista Billy “Bass” Nelson e il batterista Ramon “Tiki” Fulwood, cui successivamente si sarebbe unito l’organista Mickey Atkins, costituirono l’ossatura embrionale, spostando l’enfasi dai cantanti agli strumentisti: un’attitudine prossima più agli standard del rock che ai canoni della Motown. Diceva Clinton, riferendosi al loro deliberato contegno da clown del ghetto: “Alla Motown erano sofisticati: belle parrucche e visoni. Noi arrivavamo dalla barberia e li chiamavamo impostori: volevamo essere il più possibile grezzi e spassarcela in tutt’altro modo”. Fu Nelson a coniare il nome che sostituì quello originario, congelato dalla bancarotta della precedente casa discografica Revilot, subito dopo il trasferimento a Detroit: là nel 1968 venne stipulato il contratto con l’etichetta locale Westbound.

Alla lavorazione del primo album dei Funkadelic contribuirono alcuni session men, tra cui Bernie Worrell: enfant prodige di estrazione accademica che, oltre a essere pioniere nell’aggiornamento elettronico della black music, avrebbe iniettato sfumature europee nel suono della band, “come se Shakespeare e Stagger Lee si calassero acidi insieme nel ghetto”, per citare Funk, saggio del 1996. Worrell entrò stabilmente in organico nel successivo Free Your Mind… and Your Ass Will Follow (slogan che esortava a “danzare con la mente”, nelle parole dell’autorevole opinionista Greg Tate, quando Clinton affermava più prosaicamente di averlo realizzato “per vedere se riuscivamo a registrare un disco intero sotto l’effetto dell’Lsd”), edito cinque mesi più tardi e anticipato di poco dal debutto dei redivivi Parliament (con la “s” in meno, a scanso di strascichi legali), Osmium, terzo titolo nel catalogo della Invictus, etichetta creata da Eddie Holland e Lamont Dozier, fuoriusciti dalla Motown. Il trittico “funkadelico” inaugurale fu completato l’anno dopo da Maggot Brain, con un memorabile Hazel in modalità hendrixiana nell’omonimo brano d’apertura (“l’A Love Supreme dei Funkadelic”, secondo Tate), che su indicazione di Clinton suonò “come se sua mamma fosse appena morta”, mentre la title track evocava un’esperienza trascendentale (“Madre Terra è incinta per la terza volta, per tutti voi che l’avete ingravidata, io ho assaggiato i vermi nella mente dell’Universo senza provare risentimento, perché sapevo di dover superare quella prova o affogare nella mia stessa merda”) e Wars of Armageddon diceva la sua sulla guerra in Vietnam fra rumori di bicchieri infranti, versi felini, voci che litigano e colpi d’arma da fuoco: “Che cosa vogliamo? Libertà! Subito fratello, cazzo! Più potere al popolo! Più passera al potere! Più passera al popolo! Più potere alla passera!”. L’uso del turpiloquio rappresentava una reazione al formalismo dell’Uomo Bianco e non era affatto insolito nel folklore afroamericano: si pensi al concomitante successo da sboccato stand–up comedian di Richard Pryor, per esempio. “Sgradevole? Non ho fatto io le regole!”, aveva chiarito in maniera eloquente “Mommy What’s a Funkadelic?”, introducendo il primo album.

La fase iniziale della carriera si chiuse allora con l’estromissione di Hazel (divenuto inaffidabile per abuso di droghe: nel 1974 avrebbe scontato un anno in carcere per aggressione al personale di un aereo sotto l’effetto di PCP), Ross (acidi e amfetamine) e Nelson (in vertenza con il boss per questioni di quattrini), rimpiazzati dal bassista William “Bootsy” Collins, destinato a divenire forza motrice della band (“Aveva una personalità perfetta, esprimeva magnetismo qualsiasi cosa facesse”, a detta di Clinton), e da suo fratello Phelps, chitarrista soprannominato “Catfish”, provenienti entrambi dai J.B.’s di James Brown: i due fecero capolino nel doppio concept album dall’intestazione esplicita, America Eats His Young, pubblicato nel maggio 1972 e reso controverso dal corredo ideologico fornito dalla Process Church of the Final Judgement (setta creata da una coppia fuoriuscita da Scientology, già implicata in Maggot Brain), cui seguirono nel 1973 Cosmic Slop (che sancì l’ingresso nei ranghi del chitarrista Garry Shider) e nel 1974 Standing on the Verge of Getting It On (con il rientro del figliol prodigo Hazel). A quel punto Rolling Stone aggiustò il tiro: “I Funkadelic dipingono un paesaggio urbano non sempre gradevole o suggestivo, ma è forse la più autentica rappresentazione della vita metropolitana offerta dalla musica nera”.

Riappropriatosi definitivamente del nome Parliament(s), Clinton cominciò a far agire le band in simultanea, impiegando in realtà i medesimi musicisti o quasi: l’una più “black” con i fiati (dal 1975 gli Horny Horns del trombonista Fred Wesley, con Maceo Parker al sassofono, anch’essi reduci dai J.B.’s) e l’altra più “rock” con le chitarre: “Un sacco di gente non sapeva che fossimo lo stesso gruppo”. Nel corso del tempo furono oltre una cinquantina gli affiliati alle due denominazioni, alternate su disco ma presentate insieme dal vivo sotto l’insegna “A Parliafunkadelicment Thang”. Era come se si avverasse la “doppia consapevolezza” teorizzata agli albori del Novecento dal sociologo panafricanista e attivista dei diritti civili William Edward Burghardt Du Bois in The Souls of Black Folk: “Due ideali in conflitto in un corpo nero”. Esattamente a quel punto, nel bel mezzo degli anni Settanta, la visione di Clinton sbocciò compiutamente, saturando di significato il verbo coniato nel decennio precedente da James Brown: “funk”, in origine malaparola associata a un “odore sgradevole”, in genere riferito al sesso. Scriveva a riguardo LeRoi Jones ne Il popolo del blues: “Il vecchio stereotipo del caratteristico afrore negro poteva essere usato contro la stessa America bianca che lo aveva creato, poiché quell’afrore – che esistesse oppure no – era diventato attributo valoriale della Negritudine”. Utilizzato nel jazz anni Cinquanta dal giro hard bop per definire uno stile brusco, nei Sessanta il vocabolo funk si era incarnato appunto nella dance music percussiva e sincopata di James Brown. Funk divenne così parola chiave nella controcultura afroamericana: espressione infettiva quanto il virus Jes Grew immaginato da Ishmael Reed in Mumbo Jumbo (dove il contagio avveniva attraverso il jazz), pressoché equivalente a Verità nella concezione di Clinton, un prefisso capace di mutare il senso delle cose in una sorta di Weltanschauung postmoderna.

Intervistato nel 1990 da David Fricke per conto di Rolling Stone, Clinton disse: “È una specie di attitudine, funk può essere qualsiasi cosa”. E una ventina di anni più tardi, rispondendo a una domanda postagli da Crack Magazine, riformulò il pensiero in questo modo: “Il funk è tutto quello che hai bisogno che sia per salvarti la vita: prendi qualcosa di negativo, gli applichi il funk e diventa positivo”. Funk è dunque energia cosmica catturata dai musicisti per mezzo degli strumenti: “Qualcosa che uno sente, e chiunque può farlo: l’ironia sta nel fatto che più ci si pensa, più diventa inafferrabile”, puntualizzava Clinton nell’introduzione a Funk di Rickey Vincent. Da parte sua, l’autore – sostenendo che “la forza persistente del Funk non può essere negata: c’è qualcosa nella musica che esercita un fascino multiculturale che attraversa le generazioni” – definiva Clinton, insieme a Stevie Wonder, “l’avatar dei sogni della nazione nera”, il supereroe funk che crea comunità con l’aiuto dei discepoli detti funkateers senza intenti separatisti, vista l’assimilazione dei codici della sottocultura hippie, benché l’obiettivo interrazziale fosse fuori portata: le platee rimasero in larghissima maggioranza nere, infatti. L’evoluzione del concetto veniva condensata nella locuzione P-Funk, dove “P” sta per “Pure”, anche se la si può interpretare come P(arliament)-Funk(adelic), oppure P(sychedelic)-Funk. “L’antitesi di tutto ciò che era sterile, unidimensionale, monocromatico, aritmico e in sostanza contrario alla libertà di espressione corporea nell’universo conosciuto”, si legge nelle note di copertina di Motor Booty Affair dei Parliament (1978). Nozione sviluppata graficamente dall’illustratore Pedro Bell, da Cosmic Slop in avanti, mentre in senso musicale l’estetica P-Funk viene riassunta così da Vincent: “Energici e poliritmici groove dance, assolo di chitarra rock untuosamente melodici eppure malevoli, basso sintetico, complessità di fiati posizionata metodicamente, cantato integralista di derivazione gospel, sintetizzatori modernissimi e bizzarri”.

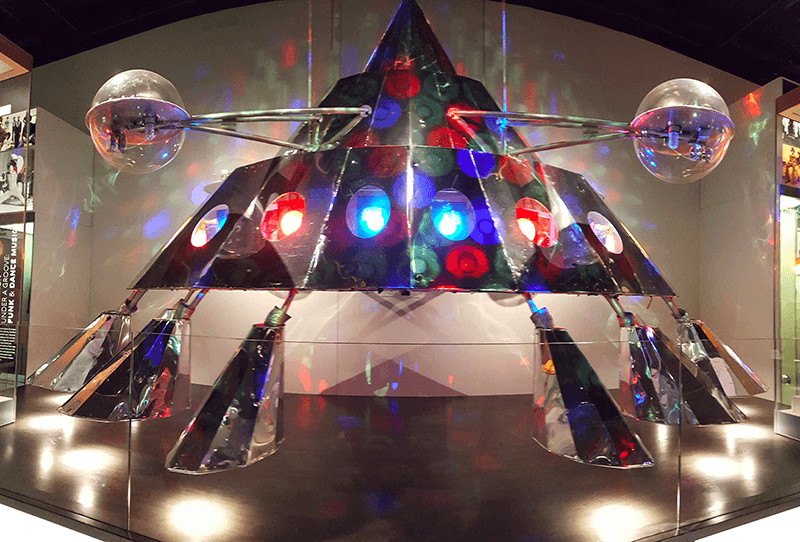

Nel 1973 i Parliament erano stati scritturati – insieme a Kiss e Donna Summer – dalla neonata Casablanca Records: partnership inaugurata nel 1974 da Up For the Down Stroke, cui seguì nel 1975 Chocolate City (dal testo del brano che gli dà titolo: “Sì, la chiamano ancora Casa Bianca, ma è una condizione temporanea”), mentre i Funkadelic – chiuso il rapporto con Westbound da Let’s Take It to the Stage (frutto di sessions da cui derivarono anche Mothership Connection dei Parliament e Stretchin’ Out della Bootsy’s Rubber Band, nelle quali brillava il chitarrista Michael Hampton, appena diciassettenne), con successiva appendice costituita dalla collezione d’inediti Tales of Kidd Funkadelic – firmarono per la major Warner Bros., che nel 1976 diede alle stampe Hardcore Jollies, concomitante a Clones of Dr. Funkenstein dei Parliament: in totale quell’anno uscirono cinque album con quattro nomi diversi per tre etichette differenti. A simboleggiare l’apoteosi del “clintonismo” fu l’Astronave Madre celebrata nell’intestazione del disco “parlamentare” datato 1975: emblema dell’estensione su larga scala dell’afrofuturismo annunciato da Sun Ra. Acquisita nel 2011 come reliquia museale dallo Smithsonian Institute, la Mothership “sembrava un incrocio assurdo fra un’auto americana da fine anni Cinquanta o primi Sessanta, un pezzo di attrezzatura da parco giochi per bambini e un insetto gigantesco”, nella descrizione contenuta nell’autobiografia di Clinton. All’apice delle esibizioni dal vivo veniva calata dall’alto dopo invocazioni e canti rituali dal sapore mistico, mutazione mondana del botta-e-risposta di spiritual e gospel: una cerimonia catartica di natura animista. Osserva però lo scrittore tedesco Janheinz Jahn nel saggio del 1958 sulla nuova cultura del continente, Muntu: “In base alla filosofia africana non vi può essere alcuna separazione netta fra sacro e profano”. Ecco allora il P-Funk quale agente mitopoietico in una messinscena fra cartoons e Sacre Scritture amministrata da un pittoresco Messia straccione, messaggero intergalattico in modalità Star Trek. “Volevo piazzare i negri in posti dove di solito non si vedono. E nessuno li aveva mai visti sulle astronavi! La mia idea era: papponi nello spazio!”.

La Mothership troneggiava sul palco del P-Funk Earth Tour, in giro per l’America a bordo di sette Tir dal 27 ottobre 1976, data del debutto a New Orleans, per tutto il 1977, con date californiane in gennaio immortalate su album doppio: una produzione da 275.000 dollari, allora record per la black music, allestita con la supervisione di Jules Fisher, produttore di spettacoli a Broadway (nel suo curriculum: Jesus Christ Superstar, ma anche Tommy degli Who e show di Rolling Stones, Bowie e Kiss), nell’hangar di Newburgh usato per le prove dagli stessi Kiss. Clinton era fulcro in una corte dei miracoli popolata da un’abbondante ventina di artisti addobbati con gusto conturbante (cappelli a cilindro, sombreri, maschere da scherma, gadget sadomaso, scarpe con le zeppe argentate, nasi finti da Pinocchio, occhiali da sole tempestati di brillantini, dashiki africani e pannoloni) e vestiva i panni di Dr. Funkenstein, il “demone elegante”, uno degli innumerevoli alter ego evocati strada facendo: dai Dj Mr. Wiggles e Lollipop Man all’Undisco Kidd o a Starchild, quest’ultimo rivale di Sir Nose d’Voidoffunk in Funkentelechy vs the Placebo Syndrome dei Parliament, ossia l’Intelligenza Funk Tecnologica opposta alla Sindrome Placebo della disco music. Era il preludio al boom dei Funkadelic nel 1978 con One Nation Under a Groove, album assai più dance dei precedenti, sull’abbrivo del singolo omonimo (titolo utilizzato poi dalla filmmaker Yvonne Smith per un documentario a soggetto del 2005): best seller R&B dell’anno e successo da hit parade simultaneo a Flash Light (con dirompente basso Moog manovrato da Worrell) e Aqua Boogie dei Parliament, in un tale trionfo mercantile da indurre Mattel a progettare una serie di pupazzetti ispirati alla saga (trattativa che sarebbe naufragata sulla divisione degli utili). Ritratto alla maniera della Pantera Nera Huey Newton sulla copertina di Uncle Jam Wants You, disco dai marcati accenti elettronici con cui i Funkadelic chiusero il decennio, Clinton all’epoca si qualificava così:

Conosco i miei limiti e so cosa non sono in grado di fare: non suono uno strumento, non canto come si dovrebbe e non sono bravo come altri negli arrangiamenti, ma riesco a vedere la situazione dall’alto e questo mi permette di pianificare il da farsi.

Chissà se intuì l’imminente epilogo del momento magico…

Dopo l’impressionante produzione degli anni Settanta (19 album, 11 dei Funkadelic e otto dei Parliament, con circa dieci milioni di esemplari venduti nella seconda metà del decennio), il meccanismo s’inceppò: oppresso da crescenti problemi finanziari, grane legali sui diritti d’autore e turbolenze comportamentali dovute al consumo di droghe (“Se l’Lsd ci aveva uniti, di sicuro la cocaina ci ha divisi”, ha dichiarato nel 2011 Bootsy Collins al Guardian), Clinton si defilò nel marzo 1980, durante una residenza della carovana all’Apollo Theater di Harlem. La cricca del P-Funk cessò l’attività dal vivo l’anno dopo con un concerto a Detroit, quando sul piano discografico a suggellare l’avventura dei Funkadelic fu The Electric Spanking of War Babies (dove compare ospite Sly Stone, già avvistato sul palco nel 1979 e nel 1981 arrestato insieme a Clinton per possesso di cocaina), mentre nel 2007 sarebbe uscito postumo By the Way of the Drum, registrato fra il 1983 e il 1985. Frattanto nel 1982 George Clinton aveva esordito da solista con il singolo Atomic Dog (ultimo grande successo della sua carriera) e l’album Computer Games, per affrontare quindi una lenta discesa nell’oblio scandita da avvistamenti intermittenti: fu ingaggiato nel 1985 dai Red Hot Chili Peppers per produrre Freakey Stiley e scritturato dal suo estimatore Prince nella scuderia Paisley Park, editrice degli album The Cinderella Theory e Hey Man, Smell My Finger, rispettivamente nel 1989 e nel 1993, cui va aggiunto un cammeo nel film Graffiti Bridge.

Il personaggio avrebbe ritrovato slancio con l’avvento degli anni Novanta, sulla scia della techno di Detroit (per Derrick May, uno dei padri fondatori del genere: “George Clinton e i Kraftwerk stipati in ascensore”) e soprattutto dell’hip hop: essendo stella polare per il rap afrocentrico (da Afrika Bambaataa ai Jungle Brothers, Public Enemy inclusi) e l’ala freak del fenomeno, rappresentata da De La Soul e Digital Underground, ma in maniera particolare per il G-Funk californiano brevettato da Dr. Dre, fra i produttori più solerti a campionarne la musica per crearne di nuova. Su quella lunghezza d’onda si allineò l’album Dope Dogs, pubblicato da Clinton nel 1994, anno in cui fu accolto nel cast del festival itinerante Lollapalooza. Intanto alla Casa Bianca si era insediato nel gennaio 1993 l’omonimo presidente Bill e il 24 luglio 1996, al termine di uno show all’House of Blues di Atlanta, la di lui figlia Chelsea si presentò nei camerini scortata da agenti dei servizi segreti per conoscerlo, fare due chiacchiere e una foto ricordo, ma lui stava fumando crack: “Era bollente come l’inferno e mi bruciava la mano, ma me la cavai: la foto, senza la pipa in vista, comparve sul magazine People”. Di lì in avanti è arrivato fino ai giorni nostri, rispolverando gli storici marchi di fabbrica per diffondere nuovo materiale (Funkadelic nel 2014 per l’imponente – tre dischi e 33 brani – First You Gotta Shake the Gate e Parliament nel 2018 per il doppio Medicaid Fraud Dogg) e rimanendo figura di riferimento per la black music: status confermato dalle recenti apparizioni in To Pimp a Butterfly di Kendrick Lamar e Flamagra di Flying Lotus. Nel 2019 gli è stato assegnato il Grammy Lifetime Achievements Award, ma nel frattempo ha dovuto rinunciare definitivamente ai concerti, dopo l’innesto di un pacemaker nel cuore.