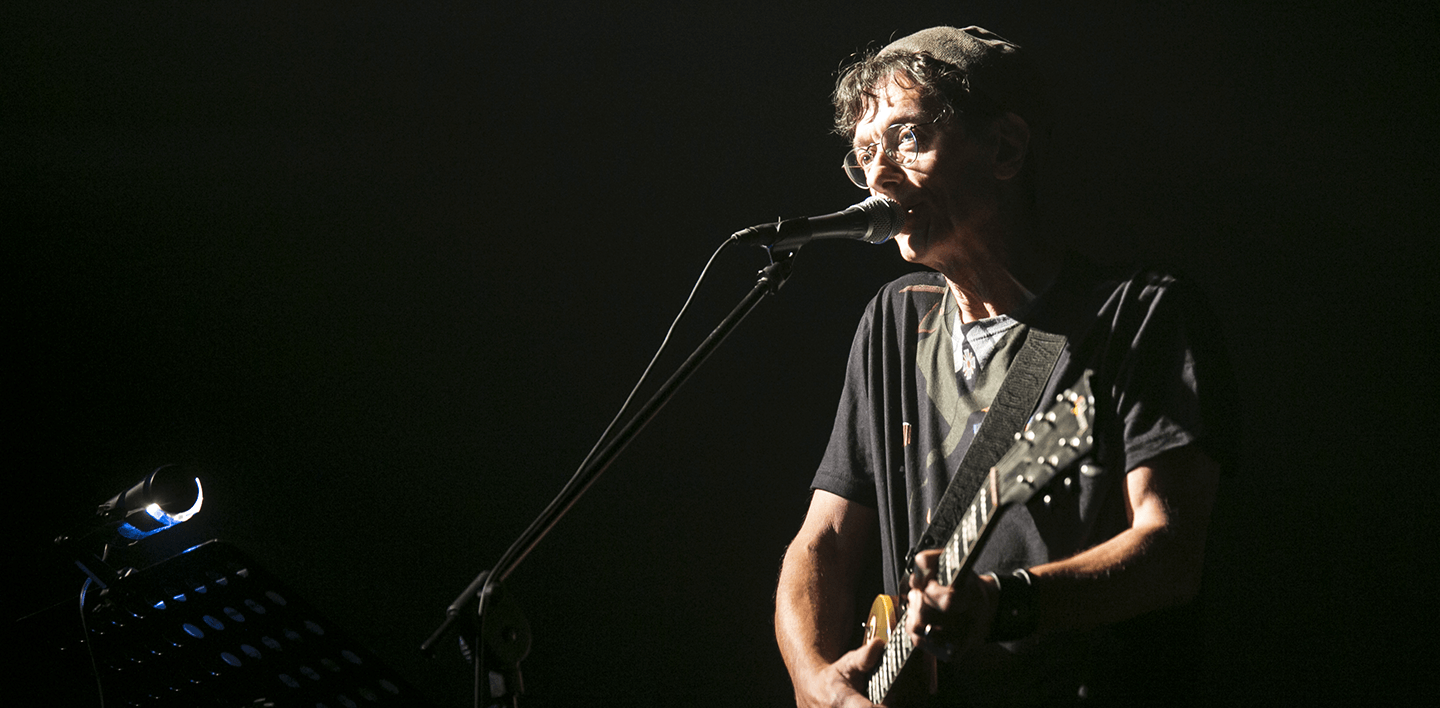

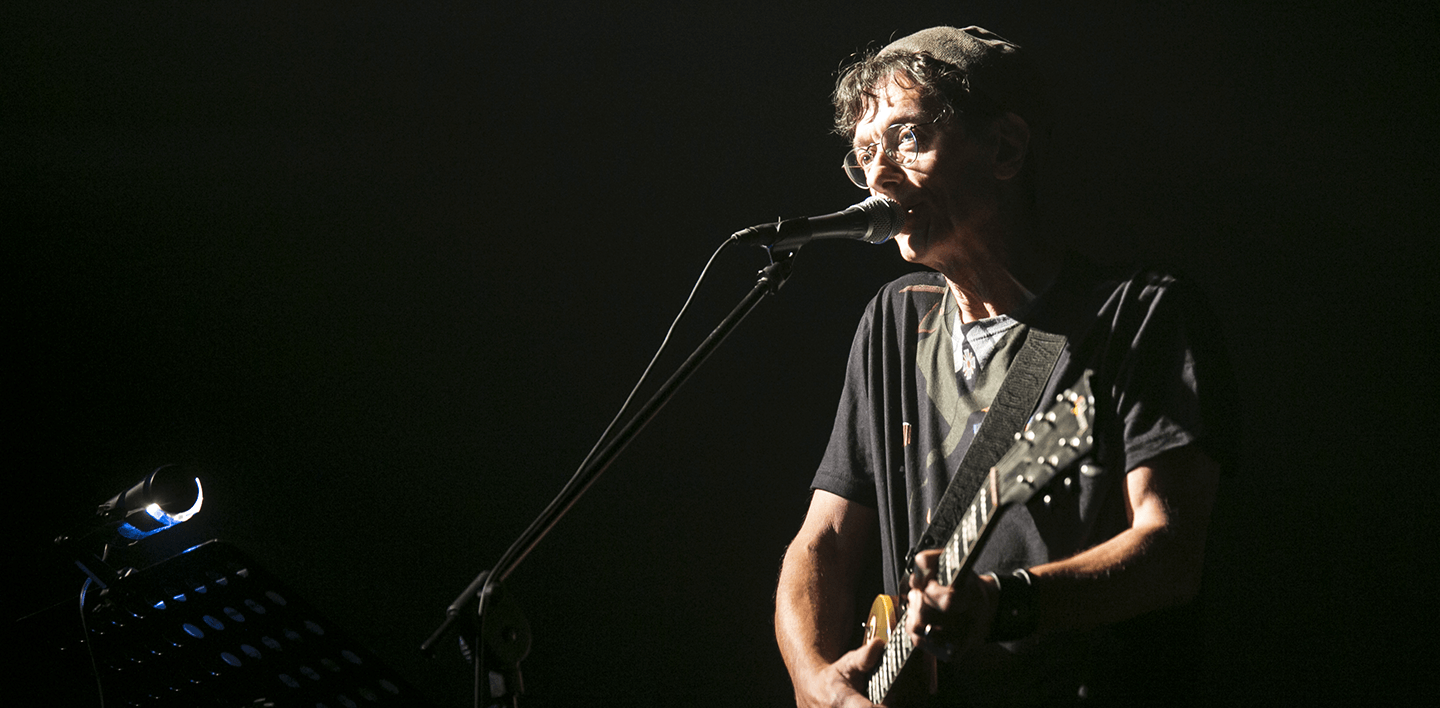

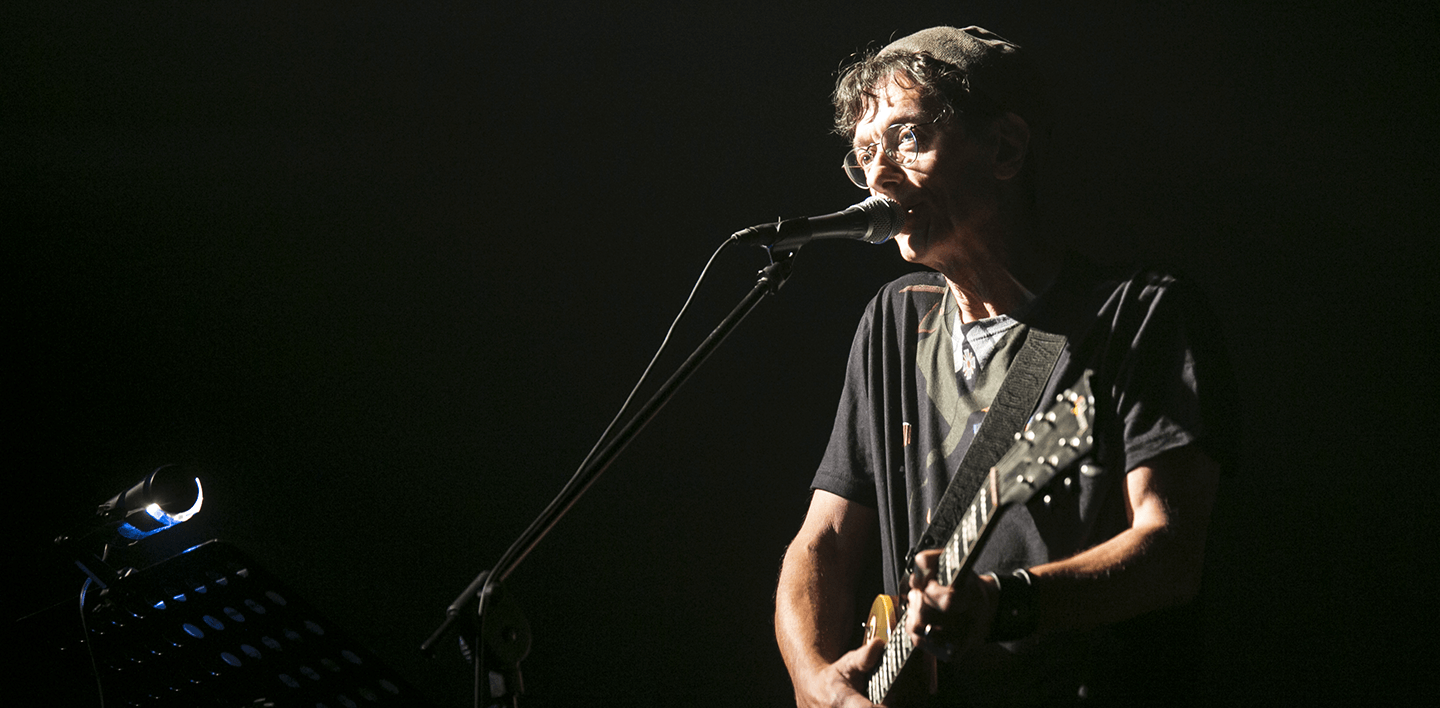

I l cerchio si chiude tornando a casa, giovedì 7 dicembre a Reggio Emilia, anche perché: “Lì vicino, a Cavriago, c’è l’unico monumento a Lenin rimasto in piedi nel mondo occidentale”. Era stato aperto esattamente un mese prima, in occasione del centenario della Rivoluzione d’Ottobre, al teatro Augusteo di Napoli. Altra opzione non casuale: “Abbiamo scelto Napoli per il giorno dell’anniversario perché è l’unico posto in Italia da cui è passato Lenin, tra il 1910 e il 1911, quando andò a Capri per incontrare Maksim Gorkij in esilio, proponendogli di fondare il movimento bolscevico”, spiega Massimo Zamboni, ideatore e fulcro dello spettacolo I soviet + l’elettricità. L’apice emotivo dell’intera messinscena è raggiunto durante la lettura di un suo testo intitolato Gloria gracile: sullo schermo di fronte a lui – seduto, spalle alla platea – scorrono intanto le immagini di un cero raffigurante il volto di Lenin che, ardendo, lentamente si liquefa.

Era venuto il momento di usare una candela votiva che conservavo da 20/25 anni. Riprenderla mentre, bruciando, si scioglie, racconta di qualcosa che è andato perduto: non intendo le falci e i martelli, né le bandiere rosse o i pugni chiusi, ma l’idea della liberazione, di poter prendere in mano la propria vita. Perciò il nostro Lenin non poteva essere di granito, di marmo o di acciaio: rappresentarlo in cera lo rende umano e fragile, e vederlo sciogliere davanti ai tuoi occhi, mentre la mia lettura culmina nella frase ‘Siamo stati folli a consegnarci ai traditori’, ha moltissimo senso, secondo me. Non a caso è il momento forte dello spettacolo: volevo far piangere il pubblico, raffigurando un mondo estintosi subito dopo che ne erano state pronunciate le parole fondative. Eppure noi veniamo da quel mondo, lo abbiamo conosciuto e attraversato.

Conosco Massimo da una vita: 33 anni, per essere precisi. Il primo incontro coincise con un altro 7 novembre: era il 1984 e il Big Club, locale da ballo e di concerti a Torino, ospitava il debutto cittadino dei CCCP Fedeli alla Linea. “Ricordo perfettamente quella sera: grande com’era, il Big sembrava vuoto. Un senso di sproporzione elettrizzante. E tuttavia riuscimmo lo stesso a impressionare il pubblico, tant’è vero che il successivo concerto torinese, al Tuxedo, fu strepitoso. Era la prima volta che ci affacciavamo fuori dall’Emilia, con la sfacciataggine, la forza e la presunzione che esprimevamo per mascherare la nostra fragilità”. Avevano esordito da poco su disco con il 45 giri Ortodossia, quello con dentro gli inni originari: Spara Jurij, Live in Pankow, Punk Islam. Condensato in 12 minuti scarsi di musica, c’era già tutto o quasi, in un’istantanea che immortalava passato, presente e futuro. Il punk e Berlino, l’Emilia filosovietica e la suggestione islamica. In particolare, quest’ultima intuizione – suscitata dall’enclave turca a Kreuzberg, nella quale si erano imbattuti Zamboni e Giovanni Lindo Ferretti durante l’estate del 1981 a Berlino, dove si erano incontrati casualmente, benché fossero entrambi reggiani – si è rivelata con l’andare del tempo folgorante. “Per noi allora era una novità che entrava nelle nostre vite: mi sembrava che la comunità turca a Berlino e i primissimi maghrebini a Reggio Emilia rappresentassero un grande arricchimento”.

Ai giorni nostri, con tutto ciò che è accaduto nel frattempo, il vocabolo “Islam” occupa uno spazio conflittuale nel discorso politico. Che cosa è andato storto? “La differenza si misura adesso sulle frontiere, perciò nello spettacolo ho cambiato il testo di Radio Kabul, trasformando il ‘possibile’ dell’originale in ‘impossibile’: allora era immaginabile partire da Reggio e arrivare fino al Mar Giallo, ora non più. Quello che rimane oggi dell’Islam è un’idea d’inaccessibilità, a dispetto del fatto che sia ormai parte del nostro mondo. Fortunatamente io non leggo i giornali, non guardo la televisione e non ascolto la radio: ciò mi permette di conservare una dose del candore originario che non può essere scalfita dalla propaganda occidentale. E comunque è noto che buona parte dei problemi in Medio Oriente sono stati causati da noi”. Da quali fonti trai le informazioni, allora?

Non trovo che di questi tempi l’informazione sia un arricchimento. Fino a un certo punto della storia gli uomini non avevano necessità dei media per avere notizie di quello che accadeva nel mondo: scoppiavano le guerre, arrivavano gli eserciti invasori, ti trovavi in trincea e non sapevi perché. Nascevano i bambini e morivano gli animali. Quanto a me, tengo le antenne aperte, avendo la fortuna di svolgere un mestiere privilegiato che mi porta spesso in giro: dunque gli stimoli non mi mancano.

Questa attitudine allo stare appartato gli ha fatto scegliere una vita rurale: con la famiglia, Massimo Zamboni vive in una casa colonica sulla collina di Carpineti, dove si stabilì nel 1994. A quel punto i CCCP – la cui funzione simbolica si era consumata con la caduta del Muro di Berlino – non esistevano più da quattro anni, mentre aveva appena compiuto il primo passo discografico – l’album Ko de mondo – la formazione nella quale si era evoluta l’avventura artistica di Zamboni e Ferretti, il Consorzio Suonatori Indipendenti, brevemente CSI (medesimo acronimo della comunità degli stati post sovietici fondata l’8 dicembre 1991). L’apoteosi arrivò nel 1997, legittima ma inaspettata: Tabula rasa elettrificata raggiunse il vertice dell’hit parade nazionale. Un successo che concorse però a incrinarne l’equilibrio, spezzando infine la partnership tra Ferretti e Zamboni. Una separazione netta e dolorosa. Tanto che sono occorsi 16 anni prima che i due si ritrovassero in pubblico sul medesimo palco: è accaduto in un altro 7 novembre, era il 2015. “Davvero era il 7 novembre?”, ribatte sorpreso. Fu al teatro “Romolo Valli” di Reggio Emilia, per la presentazione del suo romanzo L’eco di uno sparo. Continua a considerarlo “un fratello”, esprimendo tuttavia “totale disaccordo” sulle scelte religiose e politiche da lui compiute di recente. Come faccio a eliminare l’idea di Ferretti dalla mia testa? È una persona con cui ho avuto un rapporto molto profondo, non replicabile con altre, ma come quasi tutte le storie non poteva durare per sempre. Io continuo a cantare le canzoni che abbiamo scritto insieme e lo stesso fa lui: si tratta di un’assenza così importante da diventare presenza. Perciò Ferretti ricompare inevitabilmente nelle storie che racconto, come in Nessuna voce dentro: non pensavo di finire il libro in quel modo, poi però la scrittura mi ha portato lì.

Allude al volume pubblicato in primavera da Einaudi. Lo apre una citazione da Fuga senza fine di Joseph Roth: “Non ho inventato, né aggiustato nulla. Ormai non si tratta più di creare. L’essenziale è ciò che si è osservato”. “Vale in senso letterale: a me non piace inventare storie, non apprezzo i romanzi d’invenzione, dove attribuisci ai personaggi nomi e cognomi e li manovri in un certo ambiente per determinate azioni. Ci sono ovviamente grandi capolavori, di fronte ai quali t’inchini, dove i personaggi sono più vivi delle persone in carne e ossa, ma preferisco partire dalla concretezza di quello che è successo e conosco, dunque dalla mia esperienza individuale. Mi sembra sia uno scambio equo con il lettore, offrire sé stessi come soggetto narrato, senza inventare niente ma avendo consapevolezza che la scrittura è in sé già un’invenzione. Raccontare ciò che è accaduto effettivamente affida alla capacità del narratore il compito di renderlo plausibile e dargli un senso”. E aggiunge:

A dispetto della millantata libertà attuale, ognuno di noi ha dei limiti, cosa che considero sacrosanta. Io continuo a muovermi in un orizzonte mentale che comprende i luoghi in cui ha fatto tappa il mio cammino: da Berlino all’Unione Sovietica, e da lì all’Emila e alla Mongolia. È una catena che si dipana da Ortodossia in avanti: mi rendo conto che si tratta di una geografia ristretta rispetto al mondo, ma mi domando che senso avrebbe per me parlare del Sudamerica o dell’Australia. Gli scrittori che amiamo di più sono quelli che s’identificano chiaramente con una storia: Roth e il crollo dell’impero austroungarico, oppure Faulkner e la contea a sud del Mississippi. Non ritengo che l’eclettismo sia una grande virtù.

Per certi versi, I soviet + l’elettricità sintetizza la multiforme identità artistica di Massimo Zamboni, a cominciare dal “teatro musicale” dei CCCP, che furono tutt’altro da una band tradizionalmente intesa. “È una modalità espressiva che abbiamo affermato allora e quindi fa parte del mio patrimonio genetico. Non c’era stata più occasione di ricalcarla, però: con i CSI non era il caso e nessuno dei miei vari progetti successivi me l’aveva fatta venire in mente. Uno spettacolo legato a un’idea complessa quanto quella dei soviet, in cui convivono celebrazione e paura della celebrazione, richiedeva invece una gamma espressiva più ampia. In tutti questi anni avevo frequentato i singoli elementi che la compongono, dalla musica alle letture e all’uso dei filmati, ma questa volta ho ritenuto fosse necessario metterli in scena tutti insieme. È come se avessi condensato le esperienze fatte in 35 anni, lasciandomi guidare esclusivamente dall’istinto”.

Confrontando la prima apparizione torinese dei CCCP, di cui parlavamo in precedenza, e il nuovo spettacolo, quali sono – per usare il vostro linguaggio dell’epoca – le “affinità” e quali le “divergenze”? “Citando William Blake, potrei dire che quello era il canto dell’innocenza e questo viceversa dell’esperienza. Intanto il mondo cui guardavamo è cambiato: lo abbiamo visto implodere ancora come CCCP, osservando poi le trasformazioni successive. Ed è cambiato anche lo sguardo: allora c’era una fascinazione essenzialmente estetica, poco consapevole, derivata dal luogo in cui abitavamo, mentre adesso – oltre a una maggiore consapevolezza – c’è un’etica. Trovo risposte alla mia necessità di vita in quegli avvenimenti molto più di quante me ne offra il mondo occidentale, dove non vedo speranza di futuro. Perciò credo che sia tuttora salutare rivolgere lo sguardo a est, a prescindere dalla reggenza attuale e dal disastro politico e civile che l’accompagna”.

L’allestimento è imponente: al palco centrale corrispondono due tribune laterali più basse, l’uno e le altre con schermi frontali su cui scorrono le immagini (da filmati dell’era sovietica a scorci di guerra a infrarossi, durante Radio Kabul), mentre gli otto personaggi compaiono in scena abbigliati in divisa. Oltre a Zamboni, Angela Baraldi, Max Collini (già voce recitante negli Offlaga Disco Pax, dei quali viene ripresa Palazzo Masdoni: elegiaca rievocazione del luogo che ospitava la storica sede del Partito Comunista Italiano a Reggio Emilia), Cristiano Roversi, Erik Montanari, Simone Filippi, Simone Beneventi e Fatur, “artista del popolo” nei CCCP. Dal repertorio di questi ultimi proviene una buona metà del contenuto musicale, dall’iniziale Manifesto (“I soviet più l’elettricità non fanno il comunismo…”, smentendo Lenin) alla conclusiva A Ja Ljublju SSSR (modulata sulle note dell’inno sovietico), con scampoli di CSI (Cupe vampe, Unità di produzione) e del corredo da solista di Zamboni (Spia delle cooperative, Breviario partigiano). L’apertura è segnata da una citazione di Nadežda Mandel’štam, tratta da L’epoca e i lupi: “Bisogna parlare sempre delle stesse cose, finché non venga a galla ogni sventura e ogni lacrima, finché non diventino chiare le ragioni di ciò che è stato e continua a essere”.

È una frase che mi piace molto. In genere tendiamo ad andare avanti patteggiando con la necessità di dimenticare, ma credo ci siano degli avvenimenti su cui occorre riflettere costantemente, perché contengono dati essenziali per lo sviluppo della razza umana: penso all’idea del riscatto e dell’emancipazione individuale e collettiva. Nadezda Mandel’stam e suo marito pagarono un prezzo altissimo per questa riflessione continua: lui è morto in un lager sovietico e lei, imparandole tutte a memoria, ha tramandato fino a noi le sue poesie. L’ho messa all’inizio perché volevo che il pubblico entrasse subito nella dimensione della memoria, come in una forma di raccoglimento: perciò c’è il buio e la prima musica è una marcia funebre in onore di tutti i morti di quella rivoluzione.

L’effetto d’insieme è al tempo stesso solenne e malinconico. Eppure lo spettacolo non cade nella trappola della nostalgia, la più ovvia e pericolosa. Zamboni ne racconta così movente e genesi: “Avendo suonato in gruppi come CCCP e CSI non potevo non confrontarmi con il centenario della Rivoluzione d’Ottobre. È un’idea che ho covato a lungo in totale solitudine, sapendo che mettere in gioco cose simili comportava la possibilità di una rovinosa caduta senza rete. Anche se per prepararlo sarebbero occorsi sei mesi in più, alla fine ne sono soddisfatto: non è un rito pateticamente celebrativo, con le bandiere rosse e i pugni chiusi, né una pantomima dei CCCP, si sforza invece di affrontare quegli argomenti mettendoli in relazione con la nostra attualità per capire che cosa è rimasto di allora dentro di noi, se può servire per il presente e il futuro. Non è un ‘bello spettacolo’, lo considero qualcosa di più. Lavorandoci, mi sono reso conto di quale capacità di cancellazione sia stata messa in atto in Italia negli ultimi due o tre decenni: parole come ‘utopia’ o ‘emancipazione’ sono completamente scomparse dal nostro vocabolario quotidiano”.

E descrivendone l’intenzione, dice: “Abbiamo messo in piedi un comizio musicale: è un palco politico e noi abbiamo un contegno da comitato centrale, più che da musicisti o cantanti. Volevo che uscissimo tutti dal nostro comodo ruolo abituale, agendo piuttosto da attori o performer, perché non siamo in scena per suonare ‘belle canzoni’, abbiamo semmai il compito di simboleggiare le parole che pronunciamo. Lo stesso impaccio fisico di essere vestiti in quel modo è funzionale a prevenire qualsiasi gesto ‘rockettaro’ da concerto”.

Gli domando se lungo l’itinerario (dopo Napoli, sono venute Firenze, Bologna e Udine) siano affiorati aneddoti degni di essere ricordati. Risponde: “A Udine c’è stata una specie di contestazione: un futuro candidato sindaco della destra ha distribuito un volantino in cui accusava il comune di aver patrocinato uno spettacolo che celebra cento milioni di morti per mano comunista”. Già che siamo entrati nel territorio dell’attualità politica, gli chiedo quale opinione abbia della diaspora in atto nella sinistra italiana, in particolare ripensando alla frase di Pasolini sul “candore” del PCI citata nel corso dello spettacolo.

Sono molto legato a quel candore: era un partito insieme forte e ingenuo, dove si mescolavano le vite di milioni d’individui, con uno slancio eccezionale alla partecipazione. Sono emiliano e ho visto incarnarsi quello spirito in tantissime persone, gente che ha dedicato il tempo libero, le energie e la vita stessa al partito nella speranza che il mondo potesse migliorare. Credo che quel tipo di candore sia l’unica possibilità che abbiamo per condurre un’esistenza decente. Le beghe attuali non hanno niente a che fare con quella storia. Se quella è la politica, a me non interessa affatto: un apparato che non sa che farsene delle nostre vite, anziché una scienza per regolare i rapporti fra gli uomini.

Non tutti sanno che fra il 2004 e il 2009 Zamboni è stato assessore alla cultura del comune di Carpineti: che senso hai tratto da quell’esperienza? “In realtà ancora non l’ho metabolizzata del tutto, ma è stata molto deludente: l’avevo cominciata con grande entusiasmo, per poi sentirmi sempre più imprigionato nelle maglie di un meccanismo opaco, cosa che non riguarda le persone con cui lavoravo o il comune di Carpineti in sé, ma la fisiologia della politica in Italia, che tende a impedire qualsiasi forma di partecipazione ed esclude i cittadini dai processi amministrativi”.

Rimane ora semplice cittadino di quel territorio, assorbito dalla vita in cascina, regolata da ritmi incomprensibili da chi vive in città: “Citando Nietzsche, che sto leggendo grazie a mia figlia studentessa al liceo, è ‘l’eterno ritorno dell’uguale’: ogni anno somiglia all’altro e le stagioni sono sempre quelle, ma si dilatano o si restringono. Avendo gli animali e le piante, mi trovo nella condizione di poter verificare il ciclo della natura. E con gli anni ho imparato a fare più cose con maggiore rapidità, organizzando il tempo. L’attività da contadino è la parte più facile della mia vita: è l’altra a essere complicata”. E in che maniera si conciliano, allora? “Ciascuna rafforza l’altra. Quando sono sul palco ho bisogno di sapere che ne posso scendere, dovendo magari il giorno dopo spalare letame. Allo stesso modo, per alzare ogni tanto la schiena, è utile sapere di dover offrire il proprio pensiero agli altri: non è mia intenzione chiudermi in un piccolo paradiso individuale, o purgatorio che sia”. Come cercava di spiegarmi una volta: “Non so neanch’io precisamente quale sia il mio mestiere: ne faccio cinque o sei, e nessuno bene. Alla fine sono più che altro musicista, ma domani chissà: ho questo cervello cannibale che ancora non mi dà in pace…”.