“I l realismo è una trappola”, dice Pablo Larraín, regista, alla conferenza stampa che segue l’anteprima romana di Neruda, e lo dice con estrema leggerezza e aria quasi irresponsabile. Siamo nella sala Giada dell’hotel Bernini, abbiamo appena finito di bere il caffè e Larraín nella sua camicia azzurro chiaro sembra essersi ritrovato lì per caso. Si arrotola le maniche e comincia una chiacchierata che in mancanza di quaderno riempirà un intero foglio Word, Helvetica, 11. È una mattina di fine settembre, fuori c’è un sole forte e piazza Barberini sembra cullarsi, ma se c’è un posto dove sembra di essere rimasti non è Roma ma Santiago, non in autunno ma in inverno, nel gennaio del 1948.

È questo l’arco temporale della vita di Pablo Neruda che Pablo Larraín sceglie di raccontarci, il periodo in cui Ricardo Reyes si ritrovò costretto ad aggiungere nuovi tasselli all’infinito puzzle Neruda o, nelle parole del regista, il momento dell’esistenza del poeta, Nobel per la Letteratura nel 1971, in cui Pablo era “come Mick Jagger”. Ma chi è il Pablo che inventa? Larraín o Neruda? È la domanda che ci si fa guardando il film.

È il 6 gennaio 1948, siamo in Cile. Pablo Neruda, senatore del Partito Comunista, ha appena pronunciato il suo “Yo acuso” davanti al congresso. Nel discorso, Neruda accusa il presidente Videla di aver chiuso 628 minatori in sciopero nel campo di concentramento di Pisagua senza alcun interrogatorio o accusa. Scatta l’ordine d’arresto: Pablo deve fuggire.

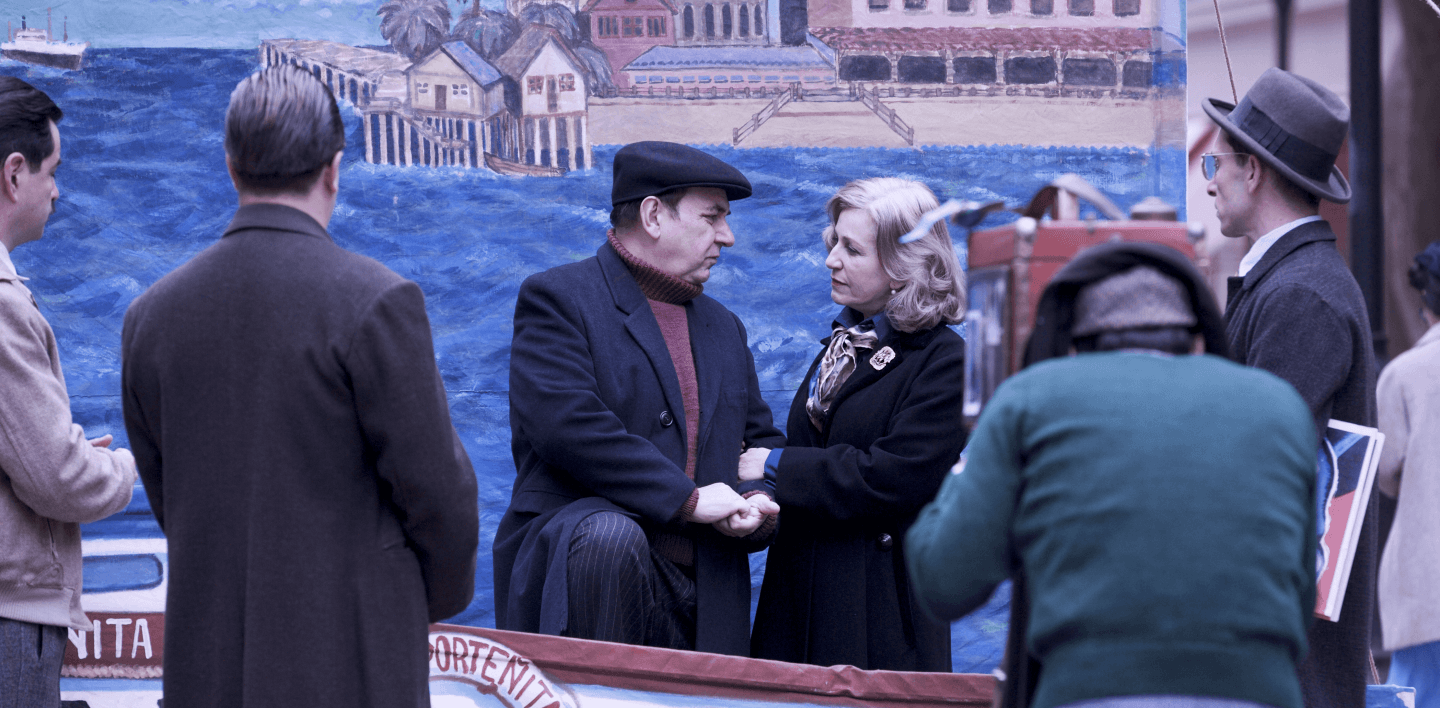

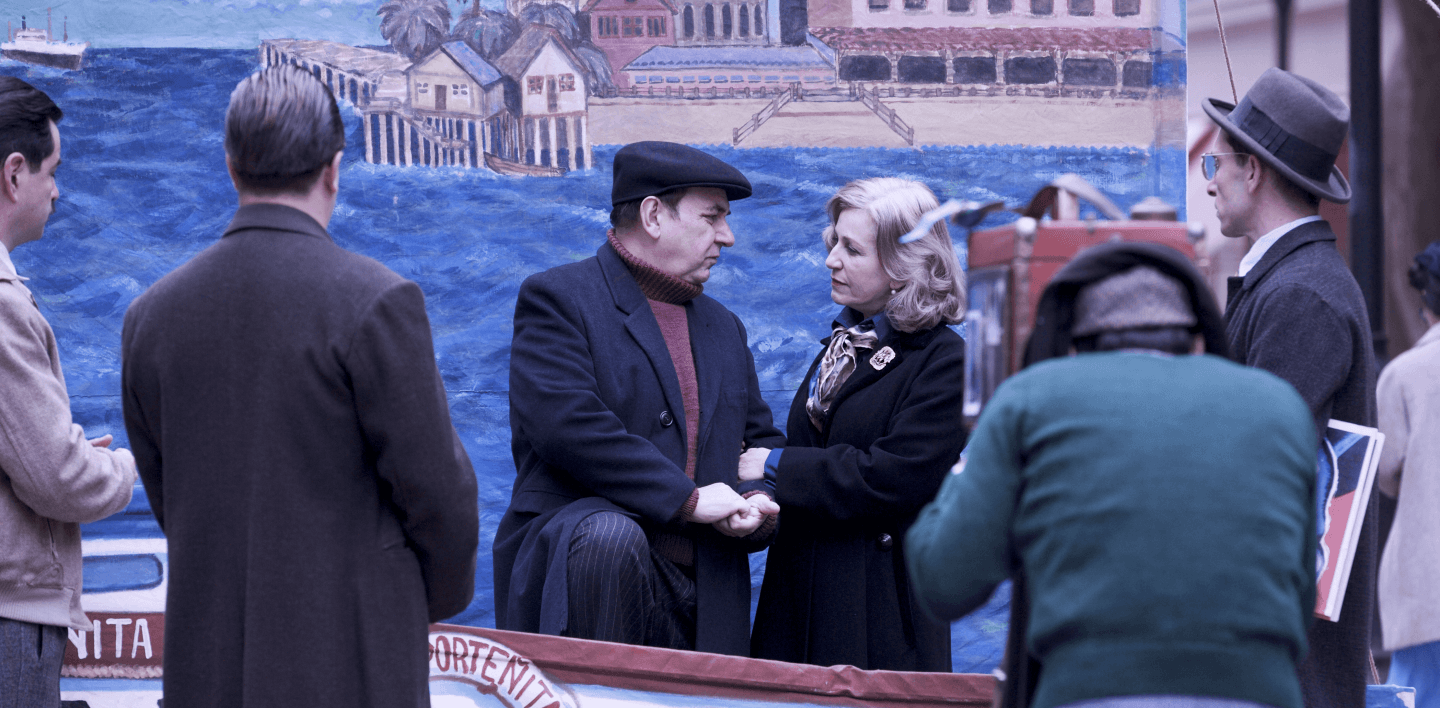

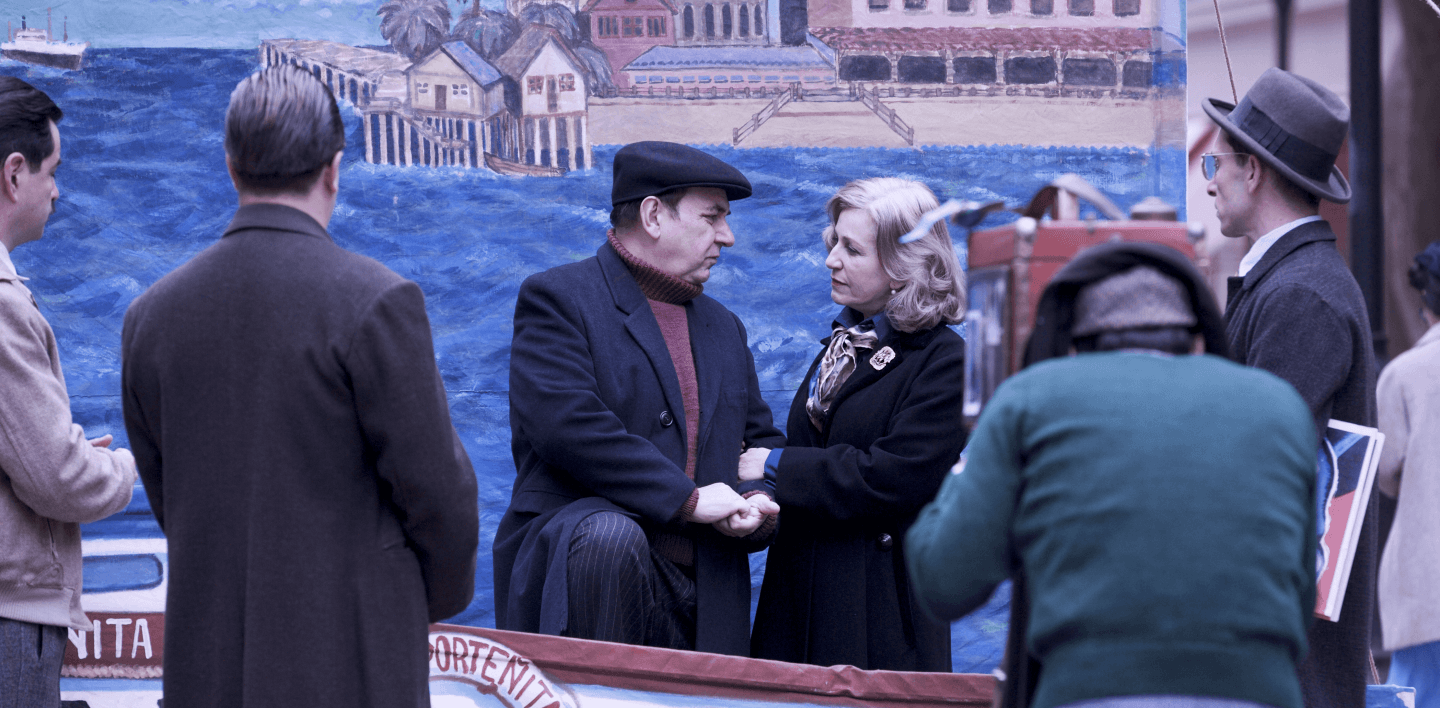

Per il regista di No e Il Club, prima del mandato d’arresto, le mattine di Neruda sono al “Senato di merda”, una favolosa sala da bagno dove i senatori si aspettano in giacca, cravatta e drink alla mano. Le sere sono feste favolose dell’élite della sinistra cilena fatta di ballerine, avvocati e criminali, dove Pablo, avvolto in una tunica, recita appassionato gli stessi versi da vent’anni: “Puedo escribir los versos más tristes esta noche!”, sul sottofondo di “The Unanswered Question” di Charles Ives. Dopo il mandato, ogni giornata del poeta è un nuovo piano per scappare ma non troppo dal poliziotto che gli dà la caccia, un nemico dal nome poco temibile e con un sogno nel cassetto, quello di fare l’artista: Oscar Peluchonneau. In una scena a metà del film, Delia, la “formichina”, la moglie di Pablo Neruda, spiegherà al poliziotto Peluchonneau: “In questo romanzo ruotiamo tutti attorno al protagonista”. È lui a creare i personaggi secondari. Ma ogni buon narratore sa che nessun protagonista funziona senza chi gli sta accanto, nessun personaggio principale esiste senza un suo specchio.

Pablo Larraín ha passato gli ultimi cinque anni della sua vita a fare un film sul poeta e confessa di non sapere ancora chi sia Neruda.

Pablo Larraín ha letto molte biografie su Pablo Neruda, ha parlato con tutti quelli che potevano dirgli qualcosa di lui, ha passato gli ultimi cinque anni della sua vita a fare un film sul poeta che gli sembra di portarsi addosso “nei capelli, nel sangue” e confessa di “non sapere ancora chi sia Neruda”. In un’unica conferenza stampa ammette prima di aver fatto un film non su Pablo Neruda ma sul mondo nerudiano, poi un film su Neruda con una struttura di Borges, dopo un film sul senso del viaggio e, infine, di aver raccontato una storia che sarebbe piaciuta a Neruda. Neruda è tutto questo ed è soprattutto un film sulle possibilità, a volte magiche, della narrazione. Nel mondo del quarantenne regista cileno, due personaggi possono continuare la stessa conversazione in tre o quattro luoghi differenti, come se si potesse passare da un terrazzo a un tavolo da cucina con uno schiocco di dita, ma se il meccanismo di questo semplice, prezioso teletrasporto sembra facile a chi l’osserva, non è altrettanto elementare capire dove, nella fantasia dei due Pablo, Larraín e Neruda, inizi un personaggio e dove finisca l’altro. Ed è qui l’intrigo.

Neruda è un antibiopic di un poeta e di chi gli sta intorno e di quello che creano insieme: un sottile gioco a nascondino tra tre personaggi che sanno di non potere esistere nello stesso luogo nello stesso momento, perché non potrebbero più immaginarsi, il loro gioco finirebbe, si spegnerebbero le luci e scomparirebbero. Neruda, sua moglie e il suo improbabile nemico possono solo rincorrersi all’infinito, come fa in un’ora e mezza il Pablo regista con il Pablo poeta: il desiderio di sognare l’altro è più forte del desiderio di raggiungerlo, la voglia di continuare a romanzare una storia è più accesa di quella di mettere il punto a una biografia.

Dov’è che nel Neruda di Larraín comincia il buffo Neruda con broncio, mutandoni e matita sugli occhi di Luis Gnecco e dove finisce, intenta a dipingere infiniti cavalli sui muri di casa, l’indefinibile e indimenticabile moglie di Pablo, interpretata da Mercedes Morán? E il poliziotto cattivo che non riesce a esserlo, che esce “dalla carta bianca” con il volto di Gael García Bernal, che lungo l’inseguimento raccoglie libri polizieschi a lui dedicati dal suo nemico, non è, allo stesso tempo complementare agli altri due e innamorato dell’idea che si è fatto di chi sta inseguendo, tanto da volergli assomigliare?

Senza la “moglie assurda” e il “poliziotto tragico”, senza le parole e la musica che il film ci fa ascoltare, senza insomma questo lavoro di Larraín conosceremmo ancora meno Neruda. E, del resto, se lo chiedeva anche lui nei suoi versi, “Quién eres tú, quién eres?”. Chi sei tu, chi sei?