Questa sera alle ore 19.30 presso l’Ostello Bello di via Medici 4 a Milano, Giulio Squillacciotti sarà ospite insieme all’artista Diego Marcon e al curatore Davide Giannella della talk “Tra arte e racconto: la nuova videoarte italiana”, secondo appuntamento della rassegna “Chiacchiere in città” organizzata in collaborazione tra il Tascabile e Ostello Bello.

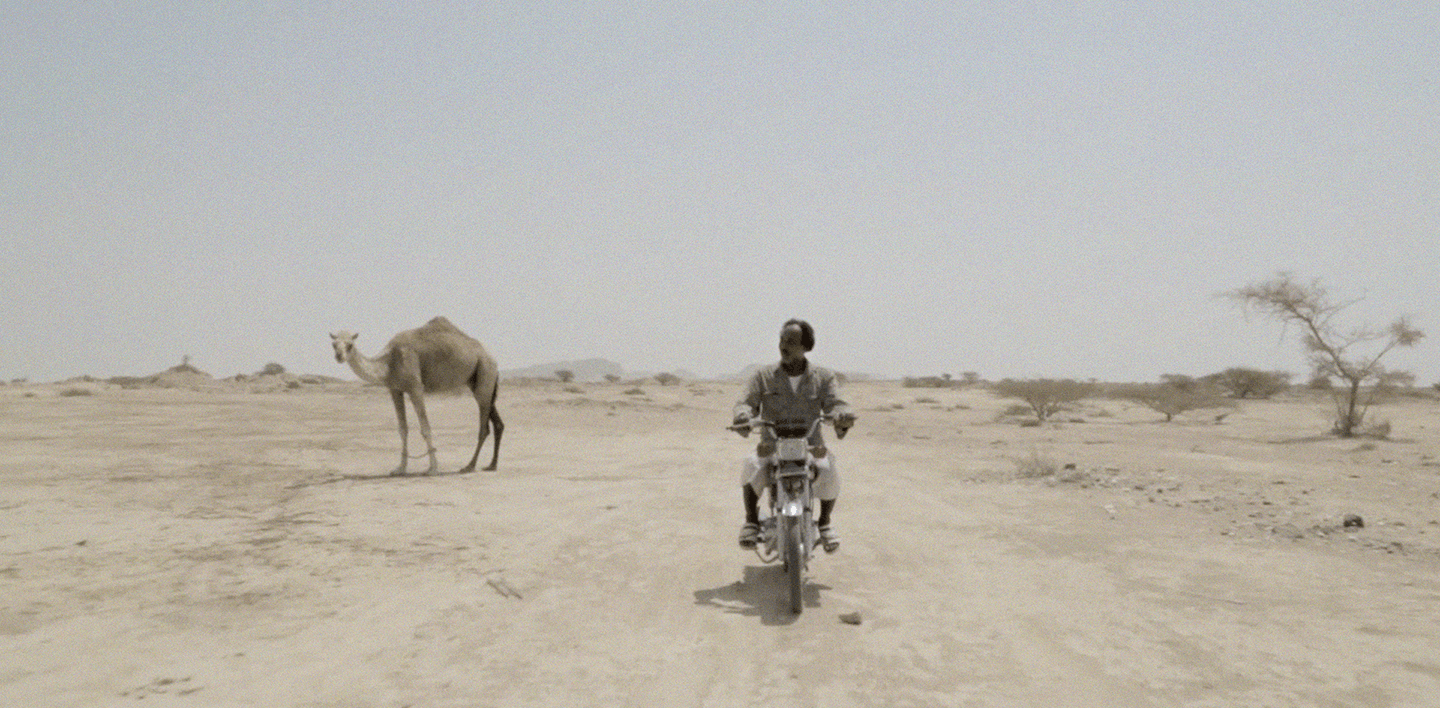

A rchipelago, documentario di un’ora realizzato dall’artista Giulio Squillacciotti e dall’antropologa Camilla Insom, entrambi romani e poco più che trentenni, inizia con la ripresa di un’imbarcazione che lentamente si avvicina a un litorale. Non sappiamo cosa incontreremo una volta sbarcati e questa sensazione di intenso dislocamento spaziale ci accompagnerà fino alla fine della visione. La pellicola prosegue quindi con una delle sequenze più raffinate del recente cinema italiano: un uomo in tunica bianca cammina all’interno dello scafo di una grossa barca in costruzione – quasi un’arca – mentre la voce di un altro uomo ci racconta quello che i due autori sono venuti a filmare. Ovvero lo Zār, una specie di esorcismo rituale che viene effettuato e tramandato da secoli nella regione dell’Iran dove siamo appena approdati; l’area intorno allo stretto di Hormuz nel Golfo Persico.

“Da sempre mi interesso di come le tradizioni si modificano al variare dei contesti. Di come si trasformano quando si allontanano dal loro luogo di provenienza e nascita” – mi racconta Giulio Squillacciotti a Milano, davanti a un the organico che ci è stato servito come se fosse un calice di Cabernet Mayacamas. L’indagine di un processo di mash-up culturale in fondo era centrale anche nel precedente lavoro del regista: RMHC, un documentario sull’evoluzione della scena punk-hardcore romana.

“Nonostante paiano due soggetti molto lontani, non penso ci sia poi molta differenza tra questo e il mio documentario precedente. In quel caso si trattava di una tradizione – il punk hardcore – nata negli USA e che, una volta atterrata a Roma, ha preso sfumature e connotazioni locali. In questo si tratta di una serie di riti originari dell’Africa che arrivano nel Golfo Persico e vengono assorbiti e rimodellati dalle comunità locali in un sincretismo perfetto di elementi eterogenei. Le domande che mi interessavano in RMHC erano: perché in un dato momento storico, a Roma la gente si è presa bene per l’hardcore? Come arrivano le culture? Come si metabolizzano? E le stesse domande sono quelle che mi interessavano in questo caso. Qui come lì, c’erano dei fattori esterni tipo le migrazioni e la tratta degli schiavi, e infine c’era questo luogo – Hormuz – che di fatto è un crocevia e un crogiuolo di culture e a me interessa sempre molto osservare come le idee e le pratiche si mescolano e si assemblano in qualcosa di diverso in un luogo geograficamente ricettivo. Come “volando” da un posto all’altro una tradizione si perde delle cose per strada e ne raccoglie altre lì dove atterra”.

Se questo interesse per le spore culturali è il movente, l’occasione per girare questo documentario l’hanno fornita una serie di coincidenze: la prima e più decisiva è l’amicizia tra Camilla e Giulio. “Conosco Camilla da molto anni: è un’antropologa che da tempo studia i rituali del Kurdistan Iracheno, una delle aree più difficili del mondo, dove fa ricerche sulle confraternite Sufi, ovvero sulle pratiche ascetiche dell’Islam. Si tratta di pratiche e riti estremamente performativi e musicali, non molto diversi da quelli che raccontiamo in Archipelago. Così, discutendone con lei, mi sono interessato alla faccenda. Siccome girare in Kurdistan era troppo complesso, per ragioni soprattutto di sicurezza, un suo professore le ha parlato di questi riti iraniani, molto simili a quelli Sufi, che dall’Africa sono arrivati fino in Persia. A quel punto abbiamo messo insieme le due cose e abbiamo deciso di girare questo documentario”. Archipelago è quindi anche, se non soprattutto, il risultato della mediazione tra gli approcci dei due autori: “Camilla studia soprattutto i mutamenti dei culti da regione a regione, da contesto a contesto, mentre a me interessa di più il loro aspetto musicale, scenografico e sociale – prosegue Giulio – e quindi all’inizio abbiamo dovuto prendere le misure tra noi, tra i nostri due approcci. Il suo più interessato a un’indagine scientifica e alla scrittura il mio più spostato verso il costume e la creazioni d’immagini. Alla fine credo che abbiamo trovato un ottimo compromesso, soprattutto estetico”.

E in effetti la cosa che più colpisce di Archipelago è la bellezza delle immagini, dei luoghi, della luce, dei colori: tutti di una resa e di una qualità non comuni per un’opera indipendente, in larga parte autofinanziata e realizzata con mezzi molto ridotti, con camere perlopiù noleggiate, e grazie all’aiuto di amici degli autori e di banche del tempo per la messa a punto di aspetti tecnici quali color correction e montaggio.

Per Squillacciotti esisteva poi una motivazione personale per interessarsi alla questione dello Zār e degli esorcismi rituali che si incontrano tra la Persia e il Corno D’Africa: “Una coincidenza che mi ha spinto ulteriormente nella direzione di girare questo documentario è che mio padre è un antropologo cognitivo che si occupa di sistemi di numerazioni e quindi negli anni ’80 noi lo seguimmo in Somalia per il suo lavoro. E lì lui scoprì che esiste una declinazione locale dello Zār che si chiama in vari modi – Minghis, Lumbi o Saar – e ricordo che la sua equipe filmò proprio uno di questi riti. Quindi per me questa storia ha avuto da subito un sapore quasi familiare”.

Nonostante Squillacciotti sia e si consideri principalmente un artista, non ritiene Archipelago un’opera d’arte nel senso museale del termine. “No, assolutamente, è proprio un documentario vero e proprio, un film da cinema, non me lo immagino proiettato in una galleria o in un museo. Non è una cosa che puoi guardarti a pezzetti entrando e uscendo da una sala”. D’altra parte però non è, nonostante la professione della sua co-autrice, un lavoro etnografico: ”non ci interessava fare etnografia: non ci interessava raccontare o indagare le ragioni e il funzionamento del rito, non ci interessava spiegarlo dal punto di vista antropologico. Quello che ci interessava, e lo abbiamo capito subito e poi ancora di più quando ci siamo messi a montare il materiale, era semplicemente mostrare episodi e persone legate allo Zār”.

E anche per questo infatti la pellicola ha un marcato orientamento episodico. Lascia che siano gli incontri fatti dagli autori, la ripresa di specifici momenti cerimoniali e rituali e le persone direttamente coinvolte nello Zār, a spiegarne e raccontarne il funzionamento e il significato, senza sovrapporre filtri interpretativi o lo sguardo, le opinioni, le voci, gli approcci, peraltro appunto molto diversi, dei due autori.

“Siamo arrivati a questa struttura molto episodica – racconta sempre Squilacciotti – attraverso una selezione graduale dei materiali. Una selezione che abbiamo compiuto io e Camilla. Una scelta sentita e voluta da entrambi fin dall’inizio e poi rafforzatasi per il tipo di girato che ci siamo trovati in mano. Io non avevo nessuna intenzione di fare un documentario esplicativo o etnografico perché è tutto un altro tipo di lavoro che a me non interessa nemmeno molto. Volevo un film che parlasse da solo e mostrasse cose senza porre troppi filtri”.

Ed è così che il film ci porta ad assistere da vicino a conversazioni, a volte quasi dibattiti, tra i diretti interessati sull’origine e il significato di questi riti. Scopriamo così, per esempio – a raccontarcelo è una donna – che il demone dello Zār si tramanda di generazione in generazione, di famiglia in famiglia. Assistendo a un dibattito tra gli anziani di un villaggio, veniamo invece a sapere come, nel caso si venga posseduti dal demone, sia preferibile essere posseduti da un demone di fede musulmana piuttosto che da un demone Kāfir, cioè infedele. O anche, infine, come esista una lontana parentela tra lo Zār e il Jinn, il demone/angelo del deserto – dalla natura intrinsecamente ambigua – di cui si parla anche nel Corano e in numerosi trattati di demonologia islamica medievale.

Domando a Giulio che idea si è fatto del rito vedendolo da vicino, da che tipo di stigma sociali eventualmente cerca di liberare le persone che vi si sottopongono, quale, se ne esiste una, sia la sua funzione catartica: “Non credo che oggi sia più una questione di stigma sociale o di catarsi. Credo che ormai sia un rituale che viene tenuto vivo per tradizione e scenografia, per radunare la collettività dei villaggi. Forse un tempo c’era una qualche funzione magica ma oggi si è un po’ persa. Anche perché bisogna tenere presente che, tra temperature caldissime e solitudine del deserto, quando ti trovi lì ti rendi conto di come sia molto facile credere ad allucinazioni e apparizioni demoniache e come gran parte della demonologia locale, molto ricca, sia dovuta proprio a queste condizioni climatiche estreme. Estreme in tutti i sensi”.