Corpi, piante, galassie

Il destino del pianeta nelle pratiche delle artiste contemporanee.

Il destino del pianeta nelle pratiche delle artiste contemporanee.

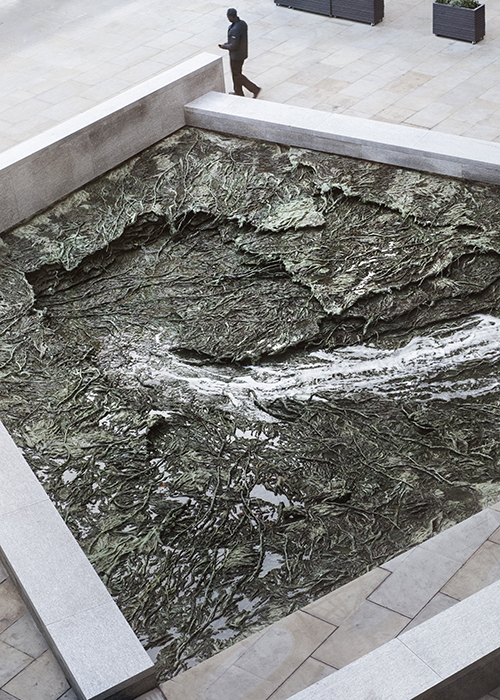

A ttraversare Queen Victoria Street, a Londra, in un pomeriggio qualsiasi, e trovarsi inaspettatamente davanti Forgotten Streams – una vasca immensa inondata di radici che si spalanca come una ferita nel cuore della city, opera urbana della scultrice spagnola Cristina Iglesias – potrebbe richiamare alla mente le parole che Anna Maria Ortese affidava alle pagine della sua raccolta Corpo celeste, nell’aprile del ’97: “Invece, su un corpo celeste, su un oggetto azzurro collocato nello spazio, proveniente da lontano, o immobile in quel punto (così sembrava) da epoche immemorabili, vivevamo anche noi” scriveva nell’introduzione alla sua preziosa successione di ragionamenti data alle stampe l’anno prima di morire. “Oggetto del sovramondo, era anche la Terra” spiegava, non ci sarebbe stato bisogno di andare nello spazio, lo spazio era già qui e noi ci eravamo dentro.

O ricordare la serie di autoritratti realizzati dalla fotografa Judy Dater tra l’80 e l’83, durante i suoi viaggi nei parchi nazionali americani. In uno dei suoi scatti realizzati in Idaho, fondendo la tecnica dell’autoritratto alla fotografia di paesaggio si rappresentava come una presenza aliena, dalla figura longilinea e decentrata – l’ombra di un treppiedi in primo piano, solo dieci secondi per posare prima che si chiudesse automaticamente l’otturatore – esponendo il suo corpo nudo e infinitamente piccolo alla luce lattea dei “crateri della luna”; in un altro, sdraiata su un fianco, raccolta in posizione fetale e ripresa da dietro, la sua persona assumeva i contorni di un sasso argentato, levigato da un ambiente vulcanico.

C’è qualcosa di ultraterreno in noi, nella terra su cui poggiamo i piedi, qualcosa di precedente a quello che siamo. Forgotten Streams, realizzata da Iglesias nel 2017 davanti alla sede centrale europea di Bloomberg, tra i colossi del mercato globale dei dati, funziona come una voragine emotiva: è ai piedi di uno dei suoi edifici simbolo che la città finanziaria, affollata di traiettorie apparentemente inarrestabili, restituisce al presente la sua dipendenza da un’era geologica remota anni luce. Bronzo, acqua, pietra, acciaio, permettono al corso di uno degli affluenti scomparsi del Tamigi, il Walbrook, di riaffiorare simbolicamente assottigliando il confine tra organico e inorganico, e intercettano un’istanza allo stesso tempo extraterrestre e sommersa, capace di tenere insieme l’immensità del cosmo con gli sprofondi del sottosuolo.

C’è qualcosa di ultraterreno in noi, nella terra su cui poggiamo i piedi, qualcosa di precedente a quello che siamo.

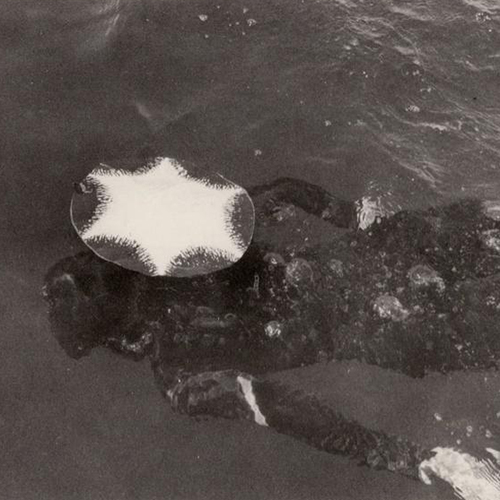

Le radici s’intrecciano nella grande vasca di cemento scomposta in tre parti, affondano nell’acqua e riemergono qualche passo più in là alla maniera di un’impuntura indomita. Per un istante l’impressione è di trovarsi di fronte alla corrispondenza aumentata delle fotografie in bianco e nero scattate dall’artista slovacca Maria Bartuszová negli anni ’80, durante le sue passeggiate invernali sugli argini ghiacciati del fiume Hornád, a Košice, sulle tracce sentimentali di un altro fiume che le era stato caro da bambina, il Vltava che scorreva a Praga – “Winter Nature Studies” il titolo della serie che ritraeva il corso d’acqua costellato dagli ammassi lattiginosi di neve che avrebbero ispirato negli anni a seguire le sue sculture di gesso e di pietra.

È come se il mondo avesse una crosta e si potesse sbucciare, come se sotto la superficie intatta delle cose scorresse un flusso inarrestabile di senso, la linfa invisibile di un rimosso abissale. Iglesias le chiama “sculture liquide”, ne ha realizzate diverse in parti del globo tra loro distanti nel corso della sua carriera – a Madison Square Park a New York (Landscape and Memory, 2022); sull’isola di Santa Clara, in Spagna (Hondalea. Marine Abyss, 2021); davanti al Museum of Fine Arts di Huston, in Texas (Inner Landscape. The Lithosphere, the Roots, the Water, 2020); nel giardino della Fundació Per Amor a l’Art, a Valencia (A través, 2018); e prima di Londra a Toledo, Anversa, Santander, passando per Messico, Norvegia e Brasile.

“Ho iniziato a interessarmi all’utilizzo dell’acqua nei miei lavori come elemento di movimento e trasformazione all’interno di una cultura, e quindi anche di una città: è osservando l’acqua che possiamo comprendere che niente, se guardiamo attentamente, resta uguale a se stesso” spiegava in un’intervista del 2021 alla Whitechapel Gallery di Londra. “Penso che l’acqua in qualche modo renda tutto questo evidente, velando e svelando continuamente le cose mentre si muove. Nelle sequenze a cui lavoro alcune volte l’acqua scorre velocemente e poi va più lentamente, per me è soprattutto un elemento che ci parla del tempo, del trasferimento di una conoscenza” proseguiva. “Nelle mie sculture, attraverso l’acqua creo l’illusione di una profondità, perché è di questo che voglio parlare: di un sottosuolo, del fatto che una città possa avere una sua propria interiorità”.

L’esperienza generata è preverbale, ricontatta in qualche modo il sentimento che così bene Ana Mendieta esprimeva nel documentario Fuego De Tierra diretto nel 1987 dalla regista americana Kate Horsfield. “La mia arte” sosteneva l’artista nata a Cuba nel 1948 ed esiliata negli Stati Uniti insieme a sua sorella quando era ancora una ragazzina “è fondata sulla convinzione che esiste un’energia universale che attraversa ogni cosa: dall’insetto all’uomo, dall’uomo allo spettro, dallo spettro alla pianta, dalla pianta alla galassia”. “Le mie opere” recitava come una preghiera “sono le vene di irrigazione di questo fluido universale. Attraverso di esse risalgono la linfa ancestrale, le credenze originarie, gli accumuli primordiali, i pensieri inconsci che animano il mondo. Non c’è passato originario da riscattare, c’è il vuoto, l’orfano, la terra non battezzata dell’inizio, il tempo che dall’interno della terra ci guarda. C’è prima di tutto la ricerca dell’origine”.

Le sculture di Iglesias sono intrise di una affine insanabile nostalgia, genealogicamente connessa a quella emanata dalle opere terra-corpo di Mendieta, si incasellano le une con le altre in un collage di Silueta in negativo, dove il corpo dell’artista scompare, viene affidato al paesaggio circostante, esteso al passo di chi attraversa lo spazio e si ferma a guardare, all’improvviso assorbito da un richiamo ipnotico che ne pretende l’attenzione.

L’esilio dalla terra è la città, un inghiottitoio immateriale dove l’impermanenza si fa strada lungo cavi di silicio.

Se nella “Earth-body art” di Mendieta il corpo dell’autrice si fondeva con la terra, diventava l’opera attraverso il sangue, l’evocazione della sepoltura, la combustione, qui resta lo sprofondo, l’assenza, l’inclinazione generativa della materia che di continuo si riproduce spaventosa e salvifica. L’esilio dalla terra è la città, un inghiottitoio immateriale dove l’impermanenza si fa strada lungo cavi di silicio. Se nella ricerca di Mendieta il corpo o il suo calco tornavano alla terra, si lasciavano inghiottire – da un ruscello, da un deserto messicano, da un campo di margherite – nell’atto finale di un incondizionato abbandono; nelle sculture di Iglesias è il regno di sotto a tornare a galla, riprendersi il mondo, diventare un silenzio che interrompe il rumore del traffico per raccontare il passato al futuro. È un canto incrinato che ha la dolcezza di un sonnifero, l’andatura di un inconscio collettivo, qualcosa che sarebbe capace di parlarci in sogno.

Jocelyn Mc Gregor, artista nata in Lincolnshire nel 1989, usa la tecnica della stop-motion per integrare il suo corpo con le sculture che produce inscenando in modo vivido ed efficace la fine della realtà come un ritorno alla natura dal tono alterato. “Non sei in nessun posto normale che conosci” recita la sua voce in un monologo diffuso online. “Nessuna area di straordinaria bellezza naturale. Nessun sito del patrimonio mondiale dell’Unesco. Scatta solo foto, lascia solo impronte”. In un video di pochi secondi realizzato montando tra loro una serie di scatti fotografici e pubblicato su Instagram, mostra in primo piano la bocca semiaperta da cui fuoriesce la coda di un lombrico. Quello che le spunta tra i denti è in realtà un manufatto che lei stessa ha prodotto, trasformarne le immagini delle diverse posizioni nello spazio in un video e creare l’illusione del movimento equivale a giocare col confine tra animato e inanimato, digitale e analogico.

“Una piccola luce rossa si accese, illuminando una nascita giurassica di uova perfettamente circolari” scrive in una pagina di diario pubblicata online e datata 2018, Isola di Yakoshima, in Giappone. Potrebbe essere la traccia di una science fiction dove gli insetti governano il mondo e partorire la terra è una funzione alla portata di tutte le creature. Le sue opere ne riproducono le atmosfere illuminate e desertiche. Il suo universo si dissecca in un terrario di vermi, paesaggi partoriti da ragazze distese supine sui gomiti, le gambe divaricate con naturalezza come durante un esercizio di ginnastica. Qui, capelli e crini di cavallo crescono direttamente dalle piegature delle braccia, ci sono piedi che riposano affiancati dentro un nido di paglia, arti che fuoriescono da gusci di lumaca, vermi giganti ricoperti di unghie che si appollaiano comodi su poltrone impagliate. Impossibile non pensare alle body extension realizzate da Rebecca Horn negli anni ’70 per le sue performance, o alle parole di Clarice Lispector ne La passione secondo GH – anch’esse dopotutto un’estensione oltreumana di qualcosa di finito.

È un canto incrinato che ha la dolcezza di un sonnifero, l’andatura di un inconscio collettivo, qualcosa che sarebbe capace di parlarci in sogno.

“Il tesoro era un pezzo di metallo, era un pezzo di calce di parete, era un pezzo di materia sotto forma di blatta” faceva dire in quelle pagine alla sua protagonista dopo averle messo in bocca il corpo dell’insetto. “Dalla preistoria io avevo cominciato la mia marcia attraverso il deserto […] e avevo infine trovato lo scrigno. E dentro lo scrigno, sfavillante di gloria, il segreto nascosto. Il segreto più remoto del mondo, opaco, ma che mi accecava irradiando la sua esistenza semplice che lì sfavillava in gloria fino a farmi dolere gli occhi. Dentro lo scrigno il segreto: un pezzo di cosa”.

Mc Gregor architetta attraverso le sue opere un horror rassicurante, che fa del ritorno alla natura una spedizione verso l’ignoto. “In silenzio arrancavamo nell’oscurità” continua il diario giapponese “lei non era che un’ombra e il rumore degli stivali nella sabbia accanto a me. Avevamo perso il gruppo, che era stato frettolosamente scortato lungo la spiaggia davanti a noi…”. A metà strada tra le estensioni inumane di Horn e il labirinto di gusci di Maria Bartuszová, Mc Gregor si muove forse prima di tutto in un paesaggio fondato sull’incontro tra specie.

La sua scultura tattile Earthing, attualmente in Aldgate Square, a Londra, espone al passaggio pubblico il racconto intimo di una fecondazione, dove il corpo dell’artista riprodotto in un calco presta la sua forma segmentata a una simbiosi: un braccio e un paio di gambe fuoriescono da enormi gusci di lumaca; altre due gambe emergono da un ammasso di pietre rivestite dalla muta di un serpente, dorate come quelle di un mimo, incrociate su se stesse come quelle di un fachiro. A differenza di quanto avveniva nei lavori di Horn, dove piume, matite, unicorni e ventagli si applicavano vistosamente alle estremità dei corpi non più o non ancora umani, nelle opere di Mc Gregor il legame si fa intangibile a testimoniare l’esistenza di una nuova parentela.

Diversamente dagli involucri bianchi e sottili che nelle sue sculture Bartuszová articolava intorno al vuoto e spesso in sospensione come a scandagliare l’origine stessa di una forma nella sua irriproducibile fragilità, Mc Gregor colleziona conchiglie spesse dai colori non perfettamente naturali, membrane che contengono sempre un tutto pieno, si accordano alle tinte sature delle storie di folklore, ognuna con la propria ambizione di lasciarsi scivolare fuori l’imprevedibile risposta che stavamo aspettando, qualcosa che comincia nel momento stesso in cui ritorna.

L’idea di un paesaggio perduto, sublime, non più conoscibile, è raggiungibile solo attraverso la fiction.

Joanna Zylinska, che insegna Filosofia dei Media presso il dipartimento di Digital Humanities del King’s College di Londra e molto ha scritto negli ultimi anni su arte, realtà virtuali ed estinzioni di massa, la chiamerebbe “la fine dell’uomo”. Nel video Exit Man, realizzato per accompagnare uno dei suoi saggi più recenti, un pamphlet articolato intorno a una contro-apocalisse femminista (La fine dell’uomo, Rogas, 2021, uscito nel Regno Unito nel 2018), mette in scena un “museo locale dell’Antropocene” ad auspicio di un futuro diverso da quello che siamo abituati a prefigurarci. Un esercizio di pensiero che funziona come un esorcismo culturale, dove slogan scritti a mano nelle strade del pianeta – Sorry! The lifestyle you ordered is currently out of stock; Businesses open as usual; Last day; New idol is coming; We have closed early today for optimisation purposes; It won’t make the difference – si alternano a scheletri animali e umani, prospettive interstellari e inquadrature spaziali, tra sculture, rampicanti, manufatti e pitture rupestri, gigantografie trumpiane e scarpe migranti, pesci morti sulle rive e diverse architetture industriali; testimoniando così bene la prospettiva parziale della storia che ci stiamo raccontando.

Nel suo saggio, passando per le teorie di Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Anna Lowenhaupt Tsing, Zylinska si serve di una sottile ironia femminista per mettere in crisi la definizione stessa di “antropocene” e smontare la narrazione della fine del mondo come esito scontato della storia. Le smanie di colonizzazione maschilista dello spazio e di elevazione dell’umano a condizione divina attraverso l’intelligenza artificiale vengono in poche pagine smascherate e descritte come facce dello stesso marchingegno: la paura del maschio bianco benestante di essere spodestato di ogni privilegio da cui deriva l’illusione cognitiva che confonde la fine del patriarcato con la fine della specie. Nel discorso di Zylinska le smanie di salvezza che hanno la forma di un’exit strategy – dall’estinzione di massa come prospettiva liberatoria ai traslochi su Marte dell’umanità che se lo può permettere o se lo “merita” – lasciano spazio alla precarietà come condizione dell’esistenza, ai legami come pratica fondante di qualsiasi etica necessaria alla sopravvivenza sul e del pianeta.

In questa cornice, che va oltre la visione tragica e conservatrice dell’antropocene, dove la fine dell’uomo coinciderebbe con la fine del mondo, si inserisce sicuramente il lavoro della designer e artista turco-americana Pinar Yoldas, che dal concetto di “eccesso” è partita per articolare una “nuova tassonomia del vivente”. Nel suo lavoro più noto, Ecosystem of Excess – esposto all’interno della rassegna Eco-visionaries alla Royal Academy of Arts di Londra fino a febbraio 2020, proprio qualche giorno prima dell’inizio della pandemia – Yoldas mette insieme una serie di eccentriche creature colorate simili a microorganismi ingranditi, contenuti in degli acquari cilindrici che molto ricordano le lava lamp degli anni ‘70, e inventa così un ecosistema “post-umano” di “organismi speculativi” immersi in un ambiente immaginario. Sito di interesse e luogo di nascita di queste “specie in eccesso”, spiega Yoldas nei suoi interventi pubblici a commento dell’installazione che ha portato in questi anni in giro per il mondo, è il great pacific garbage patch, vortice di immondizia delle dimensioni dell’Europa centrale, composto da diversi milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, situato nel Pacifico settentrionale.

L’elemento acquatico torna preponderante nel lavoro di quest’artista, che riprende la teoria della “zuppa primordiale” – secondo cui la vita sulla terra iniziò quattro miliardi di anni fa negli oceani, quando la materia inorganica si trasformò in molecole organiche – e la combina alle ricerche più recenti sui microorganismi in grado di metabolizzare le plastiche, arrivando a inventare un interregno di insetti pelagici, rettili marini, pesci e uccelli dotati di organi adatti a digerire gli scarti prodotti dalla nostra specie. Il suo è un nuovo ordine post-linneano del regno vivente dove gli oceani da gigantesca zuppa di plastica divengono il sito di scambio tra materia organica e sintetica, arte e scienza.

Pinar Yoldas inventa forme di vita complesse, che possono prosperare in ambienti estremi, paesaggi tossici generati dal consumismo umano, trasformare il surplus prodotto dal desiderio capitalistico in “uova, vibrazioni, gioia”. Nei suoi lavori supera così la prospettiva dominante, offrendo una visione decentrata della vita senza l’uomo, e ripensando la biologia a partire dalla presa di coscienza che gli umani non sono indispensabili al pianeta. Immaginare la terra senza di “noi” diventa un prerequisito fondamentale per lo stesso stare al mondo, significa ridimensionare l’importanza che affidiamo alla specie, accordarsi ai processi evolutivi del sistema solare, allargare il campo alle altre galassie. Fine dell’uomo non significa fine del mondo.

La paura del maschio bianco benestante è di essere spodestato di ogni privilegio da cui deriva l’illusione cognitiva che confonde la fine del patriarcato con la fine della specie.

Se c’è qualcosa di indispensabile alla terra, invece, questi sono proprio gli oceani. Quando nel 2005 le gemelle Christine e Margaret Wertheim hanno dato vita ai primi nodi del Crochet Coral Reef, che negli anni successivi sarebbe diventato il progetto artistico collettivo più esteso al mondo, lo avevano bene in mente. Al centro della gigantesca barriera corallina realizzata all’uncinetto che avrebbe coinvolto migliaia di donne in ventisette paesi del mondo attraversando tre continenti e nel 2019 sarebbe stata esposta alla Biennale di Venezia, c’era proprio l’intento di fermare l’erosione degli ecosistemi marini dovuta all’acidificazione delle acque, una delle conseguenze dell’innalzamento eccessivo e veloce che le temperature globali hanno subito negli ultimi anni. È solo la spinta iniziale di una storia che affonda le radici tra arte e matematica. In Staying with the Trouble (Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto, Nero, 2019), la biologa, filosofa della scienza e teorica femminista Donna Haraway la racconta rintracciando nel progetto delle due sorelle le caratteristiche essenziali della fantascienza femminista.

Tutto inizia dopo la lettura di un articolo sullo sbiancamento dei coralli e dall’interesse per gli studi della matematica lettone Daina Taimina, docente alla Cornell University, che nel ‘97 aveva messo a punto un modello fisico della geometria iperbolica utilizzando il metodo dell’uncinetto. È così che a Christine Wertheim, artigiana e poetessa, e alla sua gemella Margaret, matematica e artista, viene in mente di realizzare una barriera corallina filata a mano. Nate a Brisbane nel Queensland, in Australia, vicino alla grande barriera corallina, le due sorelle hanno cominciato a tessere la scultura lanosa quando si trovavano a Los Angeles per lasciare in seguito il filo alle altre che ci avrebbero lavorato nelle più disparate aree del pianeta utilizzando vari materiali – lana e cotone, ma anche buste di plastica, resti di nastro adesivo, fili di vinile, pellicole alimentari.

“La barriera corallina all’uncinetto attiva dei nodi simpoietici tra matematica, biologia marina, attivismo ambientale, consapevolezza ecologica, tecniche artigianali femminili, arti tessili, forme di allestimento museale e pratiche artistiche comunitarie” scrive Haraway. “Infettandosi a vicenda e infettando chiunque venga in contatto con le loro creature fibrose, migliaia di artigiane creano all’uncinetto degli attaccamenti psicologici, materiali e sociali con le barriere coralline negli oceani, ma non praticando la biologia marina o immergendosi tra i coralli o stabilendo altre forme di contatto diretto”. Una “intimità senza prossimità” capace di stabilire “una presenza senza disturbare le creature che animano il progetto”.

Questi fili sembrano trovare il senso perfetto nel lavoro della visual artist italiana Rachele Maistrello, che a partire dal 2018, dopo un viaggio a Pechino, ha lavorato a un progetto artistico a metà tra esposizione fotografica, ricerca storica e fantascienza. Il lavoro di Maistrello è articolato in due atti consecutivi nel tempo ma considerati come opere autonome, Green Diamond e Blue Diamond, entrambe esposte al Museo Maxxi di Roma rispettivamente nel 2021 e nel 2022, la seconda anche alla Galleria Eugenia Delfini nel 2023.

Immaginare la terra senza di “noi” diventa un prerequisito fondamentale per lo stesso stare al mondo.

Al centro delle due opere c’è una storia d’amore ambientata in una fabbrica di tecnologia hi-tech “altamente sofisticata”, la Green Diamond, presumibilmente esistita nella Pechino degli anni ‘90 per sviluppare raffinati microchip in polvere di diamante, capaci di provocare nel corpo umano sensazioni e sentimenti legati alla natura. Nello specifico, questa tecnologia prevedeva che sensori impiantati in precise parti del corpo umano, lenti a contatto virtuali e onde ultrasoniche, potessero essere attivati attraverso una serie di gesti, innescando nell’utente sensazioni come il calore del sole sulla schiena, il vento in faccia, il profumo di un fiore, o l’impressione di essere circondati dal verde scuro di una foresta, per dirne alcune.

“Ho passato moltissimo tempo con gli operai a collezionare pensieri sulla natura” racconta l’autrice a proposito della genesi della sua ricerca, iniziata a Pechino dentro l’azienda Bernard Control nel 2018, “una natura possibile, futura e passata: parlavamo dei luoghi di pace della loro infanzia tanto quanto di oasi immaginate durante il lavoro in catena di montaggio”.

I presupposti sono simili a quelli che hanno portato due artiste e ricercatrici nordeuropee, Alexandra Daisy Ginsberg e Sissel Tolaas, a servirsi dell’ingegneria genetica per “resuscitare” l’odore dei fiori estinti “in modo che gli umani potessero sperimentare di nuovo qualcosa che abbiamo distrutto”, come accade in Resurrecting the sublime, opera al confine tra arte, biotecnologie, e scienze olfattive, che dal 2019 hanno portato in giro all’interno di spazi come il Centro Pompidou di Parigi o la Wellcome Collection di Londra. In modo affine ai sensori della Green Diamond immaginata da Maistrello, l’odore dei fiori inventati da Ginsberg e Tolaas sulla base di ricerche reali condotte su specie estinte (l’Hibiscadelphus wilderianus delle Hawaii, o il Leucadendron grandiflorum del Sud Africa, tra quelle considerate), è portatore dell’idea di un paesaggio perduto, sublime, non più conoscibile, raggiungibile solo attraverso la fiction.

Protagonisti della storia raccontata da Maistrello: Li JianPing, operaio addetto alla pulizia dei sensori della Green Diamond tra il 1994 e il 1999, e Gao Yue giovane promessa della scuola di arte acrobatica di Pechino a cui a un certo punto viene affidato il compito di testarli e lavorare sui nuovi gesti per attivarli. In Green Diamond l’artista ricostruisce la storia della fabbrica attraverso lo scambio epistolare tra Li JianPing e Gao Yue, e una serie di foto, video e documenti, senza tuttavia riuscire ad attestarne l’esistenza. Tutto il lavoro ruota “intorno alla costruzione di un sito che funziona come un archivio, ma anche come il moodboard per un film – mescolando documenti, video, trascrizioni di mail e informazioni tecniche” come spiega l’artista, definendo il sito web del progetto “una sorta di piccolo labirinto, in cui immergersi in una realtà fantascientifica che invece di rivolgersi al futuro si rivolge al passato”.

Blue Diamond segue invece le evoluzioni della fabbrica dopo il 1999 e i suoi nuovi esperimenti in mare aperto nel campo della neurologia dei cetacei, e ricompone la vicenda di Gao Yue che qui ritorna in qualità di apneista, chiamata a interagire direttamente con i delfini per conto della società. L’opera comprende pagine di diario, documenti, fotografie e annotazioni attribuiti a Gao Yue e datati tra il 1999 e il 2001, e ne documenta il complicato tentativo di comunicare con il regno subaqueo. È da questi materiali che veniamo a sapere del rapporto di Yue con un delfino, e della comunicazione tra umani e specie acquatiche resa possibile dalla traduzione delle loro frequenze sonore. Qualcosa di simile a quello che Maistrello realizza parallelamente, in collaborazione con lo Jonian dolphin conservation nel Golfo di Taranto, traducendo il linguaggio ad ultrasuoni dei delfini in frequenze, e associando queste ultime al movimento di diversi materiali (sabbia, farina, pigmenti colorati), fino a ottenere dei pattern fotografici attraverso il procedimento analogico della camera oscura, e affidando così una forma visiva a “suoni che noi umani non possiamo vedere, rendere visibile l’invisibile”, come spiega lei stessa in un video dell’Italian Trade Agency.

La precarietà come condizione dell’esistenza, i legami come pratica fondante di qualsiasi etica necessaria alla sopravvivenza sul e del pianeta.

Da una parte c’è “il mondo marino fatto di specie di cetacei ma anche di abissi e di altri tempi e altri ritmi” ha raccontato a proposito di Blue Diamond in occasione dell’esposizione al Maxxi, e dall’altra “il mondo umano della logica della ragione ma anche del cercare oltre i propri limiti”. E allora è soprattutto il senso di un’assenza che la sua protagonista Gao Yue ricerca “un’assenza che non è mancanza ma possibilità di comunione tra mondi diversi e allo stesso tempo legati, un’assenza che è un vuoto che è molto vicino a una sensazione antica come quella del grembo materno, dove è tutto in possibilità in divenire e si è ancora totalmente natura”.

In questo ritrovato, artificiale, liquido amniotico, materia e visione producono un innesto che si schiude, restituisce alla pratica artistica il suo potere generativo, capace di trasformare il modo in cui guardiamo la realtà, pensiamo le cose, percepiamo il tempo. Solo tenendo insieme anatomia e immaginario potremo ridefinirci in un legame che passa per la soggettività del mondo, sembrano ripeterci i lavori di queste artiste.

Anticipare un ritorno alla terra ancora del tutto irreale significa allora pronunciare parole nuove, considerare la scrittura come un corpo, ogni corpo una forma d’arte. Il concetto stesso ne risulta trasfigurato, disperso in uno spazio fluido, nella promessa infinita di senso che si realizza solo attraverso storie dagli echi primordiali, eppure appena o quasi nate, ancora tutte da raccontare.