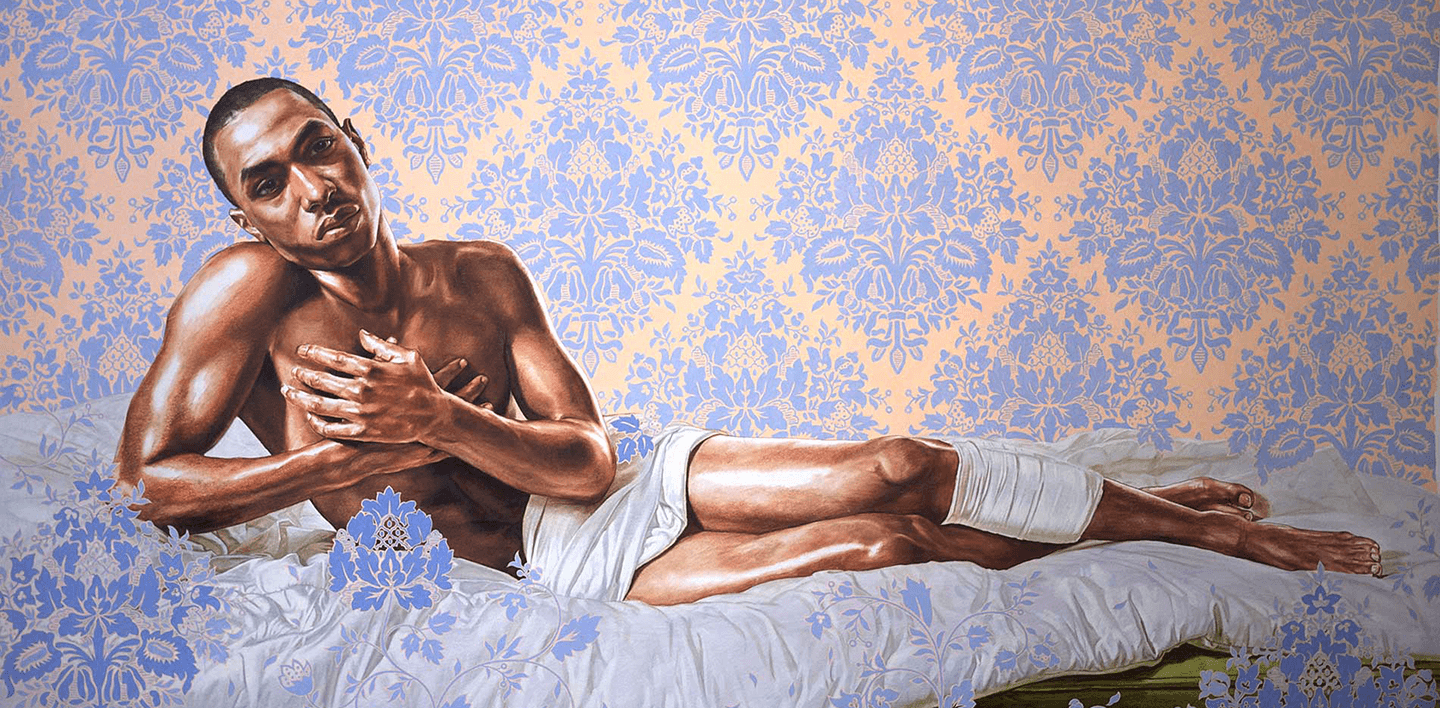

N ell’ultima sala del Petit Palais, il museo delle Belle Arti di Parigi, a dicembre è stato appeso un quadro di quasi quattro metri per tre, che ha un aspetto familiare, ma che nessuno ricorda. Svetta alla fine di pareti fitte di quadri che rappresentano scene di caccia, nature morte, paesaggi e tutto quello che certa arte moderna prescrive: è The Lamentation di Kehinde Wiley, in cui un ragazzo di colore, adagiato su un giaciglio bianco, si staglia contro uno sfondo verde fiorito di decorazioni, nella posizione riservata di solito al corpo di Cristo. Chiunque, non importa aver studiato arte, ha un senso di déjà-vu di fronte alle opere di Wiley: esiste una specifica grammatica interna alle pose delle madonne, dei santi e dei generali vittoriosi alla guerra che tutti sanno riconoscere immediatamente; è la grammatica della nobiltà, del potere e della grazia: Wiley la accoglie e la fa reinterpretare a ragazzi e ragazze che in quei quadri non sono mai stati ammessi.

I quadri di Wiley ricordano, nella loro immensità, certi dipinti di Courbet e – perché tutta l’arte è stata contemporanea – resta qualcosa dello spaesamento che quelle tele enormi e piene di corpi reali hanno prodotto, come lo scandalo e la delizia di far abitare gli spazi destinati ai re a chi re non sarà mai incoronato ne Il funerale a Ornans. Come in Caravaggio, in cui gli angeli sono ragazzetti che camminano per le strade di Roma, garzoni, operai ma anche piccoli delinquenti, o i santi sono vecchi che hanno la pelle e le movenze di chi sta abbandonando il suo corpo, così, appunto, come in Caravaggio, in Wiley c’è lo stesso rapporto tra dignità e riscrittura delle regole: se il primo ha fatto interpretare la Madonna a quella che probabilmente era una prostituta annegata nel Tevere, non è solo per sprezzo della religione, ma anche perché quella donna aveva la dignità di una santa, come tutti i corpi hanno dignità non solo di esistere, ma anche di essere rappresentati, di essere resi visibili.

A Kehinde Wiley piace scegliere i suoi modelli mentre camminano per i centri commerciali, nelle strade fitte di catene di negozi, perché è qui, prima di tutto, che si precisa l’apparenza di ciascuno, il modo in cui ci si presenta al mondo. Quando li ha selezionati, chiede che indossino i loro vestiti migliori per posare, la loro idea di abbigliamento formale: il suo è un lavoro su ciò che consideriamo bello e nobile, degno di essere ritratto, su come ci si possa riappropriare dei grandi maestri per trasferirli nella contemporaneità. Se i suoi quadri hanno la sontuosità di certe riproduzioni iperrealistiche, di certa fotografia al limite della pittura, il suo sfarzo non ha niente di ironico, non è dissacrante come La Chapelle: dice Wiley che lui risponde solamente a un desiderio di bellezza che non viene accolto a sufficienza.

Nato a Los Angeles nel 1977, dove la madre gestisce un negozio di oggetti di seconda mano, Wiley a undici anni viene spedito ad alcuni corsi d’arte organizzati dai musei per i giovani della città. Qui vede i quadri dei grandi maestri dell’arte europea, le tele grandi, immense, piene di uomini e donne che nelle loro pose mostrano cos’è il potere, qual è la grammatica dei movimenti. Dopo la laurea a Yale, inizia a dipingere i quadri che lo rendono famoso, quelli in cui uomini di colore posano sui cavalli come Napoleone, come santi, come padri fondatori.

Tutti gli stereotipi, i modelli di comportamento a cui i soggetti di Wylie si sono adeguati finiscono per essere spezzati da pose che si rivelano improvvisamente femminee.

Ogni azione è politica: essere un ragazzo di colore a Los Angeles, come esserlo in una qualsiasi inner city statunitense, significa imparare a sopravvivere. Significa che Wiley, ragazzo nero e omosessuale, ha dovuto imparare a farsi spazio dentro certi modelli di mascolinità: in un’intervista in occasione della sua retrospettiva A New Republic, Wiley parla di come la mascolinità sia una performance, di come il corpo nero sia sempre atletico, ipersessualizzato, costretto da una visione bidimensionale limitante, crudele. Per Wiley però questa è anche una possibilità, uno spazio da riempire, così come lo è stato per Barry Jenkins, il regista di Moonlight: nella sua recensione sul New Yorker, Hilton Als scrive che nel suo film Jenkins ha magnificamente evitato the Negro Hyperbole, è rimasto cioè al di qua degli stereotipi, per mostrare come si possa educare uno sguardo a vedere le cose.

Nella prima scena del film risuona il pezzo del 1963, Every Nigga is a star di Boris Gardiner, poi ci sono le case popolari, lo spaccio: se non si può dire che in Moonlight ci sia una lotta con gli stereotipi black, perché questi vengono accuratamente evitati, forse è giusto dire che questa lotta si sposta nelle spalle strette del protagonista, nella fragilità dei racconti iperbolici delle avventure sessuali di Kevin da adolescente, nel modo in cui si veste Chiron il giorno che torna da Atlanta, indossando tutto quello che lo ha separato dagli altri durante la crescita. E quando Jenkins sceglie Miami per la storia di formazione di Chiron, sceglie una specifica condizione sociale: teatro di violenti scontri tra la comunità nera e la polizia negli anni Ottanta, Miami era un luogo di paura e segregazione, la città della droga, del crack, il posto dove viene girato Miami Vice; se Miami è anche una mecca gay, di questo non viene fatta menzione.

Moonlight è una storia che non sfiora mai il coming out, perché la condizione che rappresenta – essere un ragazzo di colore e omosessuale, negli anni dell’AIDS – ne fa una storia di queerness e mascolinità anche in mancanza di una rivelazione (su LARB Matt Sandler ha scritto un pezzo sulla malinconia di Miami, che aiuta a mettere Moonlight nella giusta luce). Se penso che i lavori di Kehinde Wiley e di Jenkins arrivino a sfiorarsi, è perché lo sguardo che rivolgono al corpo è uno sguardo che mette in scena modelli ed emancipazione, senza mai diventare didascalico, è uno sguardo d’amore, che rende degni di essere visti, forse per la prima volta.

Nei quadri di Wiley ci sono ragazzi che indossano cappellini, pellicce, maglie da basket, e questo perché è così che si vestono quando si presentano da lui in studio: eppure tutti gli stereotipi, i modelli di comportamento a cui si sono adeguati finiscono per essere spezzati dalle pose che si rivelano improvvisamente femminee, o quando assumono il linguaggio del potere che li ha culturalmente e politicamente marginalizzati. Wiley crea un terzo oggetto perturbante, perché tutto nei suoi quadri è familiare, ma diverso: è un corto circuito.

C’è amore nel modo in cui Wiley lavora con i suoi modelli, c’è il desiderio di celebrare una esistenza, un desiderio solido e sordo, che è felice e fieramente politico.

Così è nato World Stage: un progetto che si declina in ogni paese visitato da Kehinde: sia questo il Brasile, la Francia e il Marocco o sia solo il quartiere di Brooklyn, l’artista mette in pratica un metodo e ottiene ogni volta un diverso prodotto di questi fattori. Quando va a Haiti (qui il documentario dedicato) sceglie i quadri di Velázquez, Goya e David per ricomporre la storia coloniale spagnola e francese, appunto, del paese: rovescia la dominazione, la rende il soggetto dei suoi quadri, fa sì che gli Haitiani se ne riapproprino. È così, dice, che la pittura resta significativa nel XXI secolo.

Ai fondali dei quadri sostituisce stampe, sfondi grafici e iperdecorati che ricordano certe cose che ha fatto Gucci negli ultimi anni – carichi, sontuosi, brillanti, come la vegetazione tropicale, perché c’è un senso del lusso, dell’eccesso che appartiene non solo al gusto di Wiley, ma alla genetica dei ritratti, solo che qui Wiley ribalta l’associazione del lusso come perfezione bianca e immacolata. E, proprio perché il ritratto è mezzo di affermazione, simbolo di autorevolezza, i quadri di Kehinde Wiley appaiono più di una volta nella serie Empire, a fianco dei lavori di molti altri artisti afroamericani; questi quadri, e dunque quelli di Wiley, rispondono all’equazione tra arte, affermazione e benessere economico che la serie affronta: qui i soldi che si fanno tradizione, nobiltà ereditaria e quelle tele alle pareti parlano di riposizionamento in una storia ufficiale, di rivendicazione di uno spazio di visibilità – e lo fanno in un modo fieramente chiassoso. Se sono politiche, è perché, come si è detto, lo è ogni cosa, come coinvolgere Riccardo Tisci, (da poco ex) direttore artistico di Givenchy nella creazione di una serie di abiti da far indossare alle modelle che l’artista ha selezionato in giro per Brooklyn.

The Economy of Grace, la prima serie di quadri a soggetto femminile di Wiley, parte da qui, da ragazze fermate sotto la pioggia mentre escono dai negozi e parla di regalità, di imparare a piegare i modelli, lo spazio, l’amore di chi guarda un’opera, di cosa significa indossare un abito che mai sarebbe stato disegnato per sé e venire ritratte in un quadro che finirà appeso in un museo d’arte contemporanea, in casa di qualche collezionista (le quotazioni di Wiley si muovono tra i 50 e i 250 mila dollari per le tele). E cosa significa? C’è amore nel modo in cui Wiley guarda queste ragazze, nel modo in cui guarda tutti i suoi modelli, c’è il desiderio di celebrare una esistenza, un desiderio solido e sordo, che è felice e fieramente politico. Quello sguardo si trasmette da queste donne vestite di bianco su sfondi sontuosi, che posano come Giuditte o come Paolina Bonaparte, allo spettatore: quello che non è mai stato visto, diventa possibile, visibile, celebrato.