P

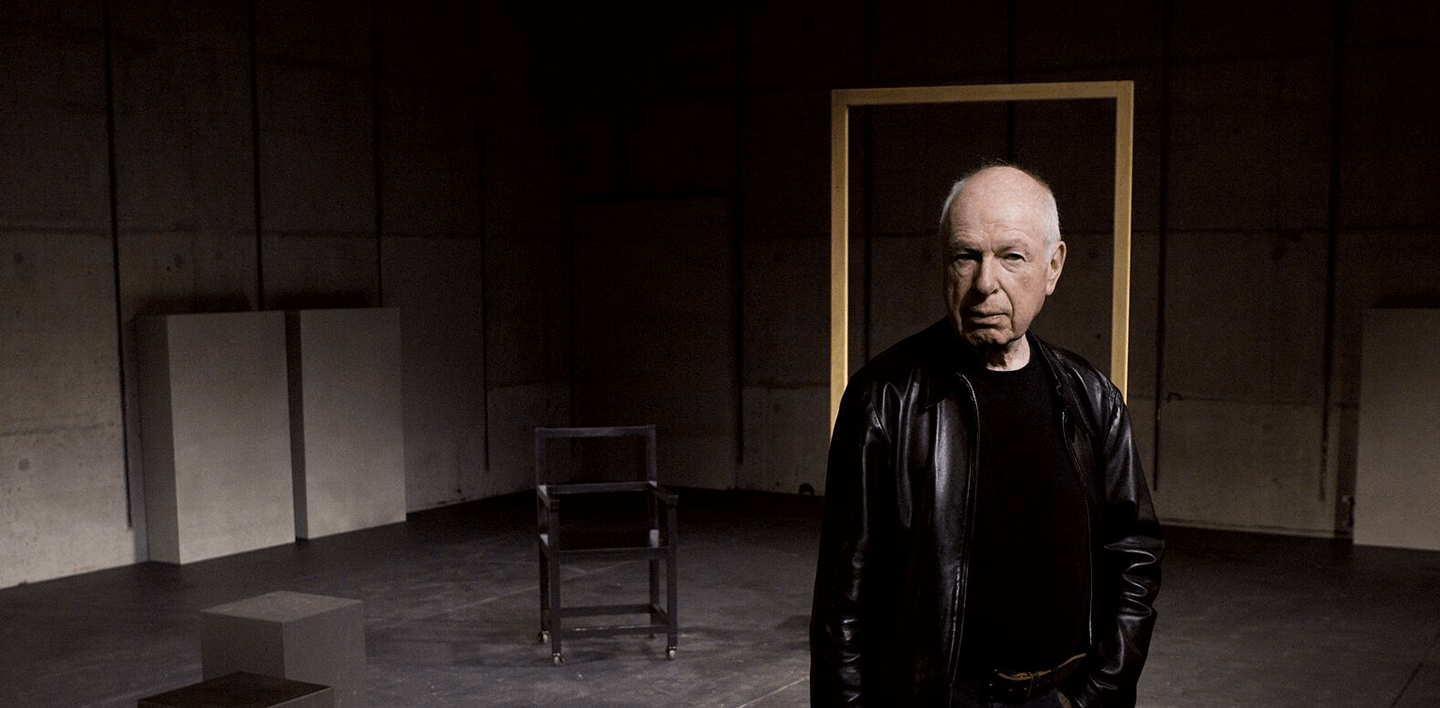

osso prendere un qualunque spazio e chiamarlo teatro, diceva Peter Brook in un suo famoso libro che ha influenzato generazioni di registi e attori, Lo spazio vuoto. Era il 1968. Se collocata nel suo tempo questa frase raccontava, al di là dell’esperienza dello stesso regista inglese, dell’esuberanza teatrale di quegli anni che anche grazie all’essenzialità di certe performance tracimava dai luoghi deputati al teatro, e cioè dalle sale di velluti rossi e degli stucchi in oro, per raggiungere e invadere la strada, la piazza, ma anche per converso lo scantinato, l’associazione culturale, lo spazio sociale, ovvero tutti quei luoghi dove qualcosa accadeva, perché il teatro poteva farsi ovunque, bastava che lo sguardo di uno spettatore incontrasse il corpo di un attore. Ma anche quando i protagonisti di quella stagione avevano fatto ritorno al tempio del teatro – in spagnolo, ad esempio, lo spettacolo si dice funzione, quasi si trattasse di una messa – Peter Brook ha continuato la sua personale ricerca dell’essenzialità fuori da manifesti e intenti programmatici che anche a lui si erano ispirati, sempre mettendo al centro lo spettacolo e l’attore. Questa ricerca è una delle cifre caratteristiche dell’artista 93enne che è considerato uno dei più grandi registi viventi, certamente uno dei più grandi del Novecento. Anche se lui le etichette, comprese quelle elogiative di chi lo chiama “maestro”, proprio non le manda giù.

Tra le tappe più importanti della sua produzione, almeno quella legata alla sua esperienza francese al Teatro Bouffes du Nord, è lo spettacolo Mahabharata che nel 1985 sconvolse la platea di Avignone e fu salutato come uno dei capolavori del teatro contemporaneo, a cui lo stesso Brook dedicò un lungometraggio. Basato sul testo di Jean-Claude Carrière, lo spettacolo durava nove ore, un’estensione notevole a prima vista, ma forse non così tanto se si tiene conto che il Mahabharata – uno dei principali poemi epici della tradizione indiana – è composto di novantacinquemila versi e racconta una serie imponenti di battaglie e altri accadimenti. Trent’anni più tardi Peter Brook ne ha proposto una nuova versione molto più sintetica, di circa settanta minuti, intitolata Battlefield, diretta assieme a Marie-Hélène Estienne, che ha girato anche da noi in Italia e che continua a farlo (è stato a febbraio a Napoli e a marzo a Genova). Questa versione, che si concentra su un solo episodio e vede in scena quattro attori e un musicista, è chiaramente molto diversa dal Mahabharata del 1985, ma certamente in linea con quella ricerca di una forma teatrale che si avvicina quasi alla sua distillazione, il cui risultato è però molto lontano dall’essere scarno e minimale, perché tutto viene giocato sul piano dell’intensità della recitazione.

Il Mahabharata racconta la storia della guerra fratricida di due rami della famiglia Bharata, i Pandava e i Kaurava, che causerà un numero esorbitante di morti. I primi risulteranno vincitori ma il re Yudhisthira, il più anziano dei Pandava, salirà al trono consapevole della carneficina che è stata necessaria affinché ciò accadesse. La riflessione sulla distruzione provocata e sulle proprie responsabilità, dal punto di vista di un governante, è al centro del poema e della sua versione teatrale. Nei tempi antichi, in India, la lettura di questo poema era prescritta ai futuri governanti perché si rendessero conto del potenziale distruttivo che a volte può scatenare l’esercizio del potere. E ovviamente la tentazione di fare un parallelismo con il nostro presente di guerre viene spontaneo, anche se non può esaurire la lettura di un poema ricchissimo e vasto. Lo stesso Brook, presentando la nuova versione del lavoro, ha fatto accenno a questo aspetto, mettendo però in guardia dalla tentazione di considerare il teatro come uno strumento di propaganda.

Ovviamente il teatro è ben altro, un modo di raccontare storie, certamente, ma anche uno strumento per mettere in crisi dei punti di vista che diamo per scontati e, sempre e comunque, un modo per creare attorno a questo esercizio una comunità. Quando ho avuto modo di intervistare Peter Brook, all’inizio della tournee italiana di Battlefield, ho notato proprio questo aspetto: l’insistere sull’utilizzo del “noi”, a sottolineare il lavoro collettivo che c’è dietro la realizzazione uno spettacolo e che a volte finiamo per trascurare, in qualche modo “distratti” dalla fama di un nome che ha fatto la storia del teatro. Un altro aspetto riguarda il costante rovesciamento del discorso in favore di qualcosa di più semplice, potremmo perfino dire di “essenziale”, se perfino questa definizione non venisse ribaltata dal regista inglese.

Qualche anno fa, nel 2015, Dino Audino editore ha tradotto in italiano un piccolo libro di Brook che raccoglie delle riflessioni sul teatro a partire da Shakespeare, altro grande tassello della carriera del regista inglese. Si intitola La qualità del perdono ed è quanto di meno accademico si possa leggere sulle opere del Bardo. Brook stesso lo dichiara fin da subito e inizia il suo libro, ad esempio, prendendo in giro le teorie cospiratorie secondo le quali non sarebbe stato Shakespeare – vuoi per la sua estrazione sociale, vuoi per il numero di opere – a scrivere i suoi capolavori. Possibile, si chiede, che con il gran sparlare che i drammaturghi dell’epoca facevano l’uno contro l’altro non ci sia traccia di accuse di plagio proprio contro colui che riscontrava tanto successo? Di casi di false identità è piena la storia della letteratura, ma qui, secondo Brook, si perde di vista la dimensione comunitaria del teatro, che definisce se stesso come una grande famiglia (“e in una famiglia i segreti e le bugie sono cosa nota a tutti”).

Ogni santificazione intellettuale, come anche il suo contrario, è per Brook l’anticamera di un tradimento. Tutto quello che per gli esperti di letteratura può risultare un mistero, per il regista inglese si spiega in modo semplice ed efficace con la pratica del teatro, cioè con un costante lavoro di artigianato e di confronto con gli altri, che è quello che un teatrante fa ogni giorno sul palcoscenico. Lo stesso, probabilmente, vale anche per il suo teatro.

Perché tornare dopo tanti anni al Mahabharata?

Non sono tornato al Mahabharata, è il Mahabharata a essere tornato. Perché non ha mai lasciato il mondo per diverse migliaia di anni. Per ragioni che noi stessi non comprendiamo, questa grande storia era presente, tramandata dai narratori. Molte persone venivano ad ascoltare, settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno da tutte le parti dell’India e tutti hanno trovato che certi aspetti della verità umana, della verità del mondo, della verità universale si trovava lì, in quel lavoro così ricco.

La prima volta che ho incontrato Mahabarata è stato per me una rivelazione. Con il nostro piccolo gruppo di attori, scrittori, musicisti, scenografi, tutti abbiamo sentito di aver ricevuto il compito di portare il Mahabaratha fuori dall’India, all’interno del nostro mondo. E non ci ha mai lasciato: nessuno di noi ha mai potuto dimenticare. Nello stato in cui si trova adesso il mondo, questo motivo continuava a vibrare dentro di noi. E con Marie-Hélène Estienne, che è stata la mia più vicina collaboratrice per molti anni e in particolare su ogni aspetto del Mahabarata, abbiamo sentito che non c’era modo di evitarlo, che dovevamo tornare lì per tirare fuori, in una nuova essenza, ciò che davvero poteva essere significativo per il nostro tempo.

Il Mahabharata è una grande narrazione di guerra e di pace. Come può essere letta oggi, secondo lei, la filosofia che c’è dietro?

Il Mahabharata va oltre questo. In realtà dentro non c’è alcuna filosofia. Shakespeare diceva “si impicchi la filosofia!”. La filosofia oggi è puramente per accademici e studenti. C’è una sola vera filosofia, quella piccola cosa che è domandare: come possiamo capire un mondo che intorno a noi diventa sempre più difficile da capire? Il Mahabharata conosceva questa domanda, perché al suo interno c’è il problema stesso del conflitto umano, la responsabilità di un leader che vince una guerra a costo del massacro di milioni di persone. Ora qual è questa responsabilità? Come può egli convivere con questo bisogno di ricostruire un mondo e renderlo un posto migliore (attraverso una guerra, ndr)? È una domanda per ognuno dei nostri governanti. E queste domande vanno nutrite molto più nel profondo rispetto a quanto leggiamo sui giornali o ascoltiamo in televisione, tornando a un tempo in cui questi interrogativi bruciavano in modo estremamente potente nella gente, molte migliaia di anni fa. Ed erano le stesse domande di oggi.

Quando Battlefield ha cominciato la sua tournee, nel 2016, lei ha detto che consiglierebbe a chi governa il mondo di vedere e leggere il Mahabharata. Come pensa che lo accoglierebbero?

Credo che li toccherebbe molto nel profondo, perché credo che non si possa occupare una posizione di potere senza che, andando a dormire, non ci si senta poi in pace con se stessi. Ci sono moltissime cose di cui hai bisogno e che hai necessità di comprendere. E credo che potrebbero scoprire che questa non è solamente una bella storia, un antico racconto romantico, ma qualcosa di molto più presente. Però voglio essere chiaro su una cosa: noi non cerchiamo di fare delle prediche o di fare propaganda, il teatro non è un’elezione e noi non stiamo dicendo che sappiamo di cosa il mondo ha bisogno. Recitando, che è un’azione che rende le cose reali, immediate e umane, tentiamo di mettere insieme grandi domande. Grazie a Dio nessuno di noi sta tentando di vendere qualcosa, di convincere qualcuno del fatto che siamo noi a conoscere la verità. Al contrario, abbiamo tutti bisogno di dare un piccolo sguardo a qualcosa di più vero delle bugie di cui, grazie ai politici, veniamo nutriti ogni singolo giorno della nostra vita. Ognuno ha il suo mestiere, il nostro è quello di raccontare storie, quello dei politici di raccontare bugie.

Il suo lavoro è stato caratterizzato da una lunga e continua ricerca dell’essenzialità nella messa in scena. Dopo tutti questi anni che cosa definirebbe “essenziale” per il teatro?

Nell’intera storia non è mai esistito nessuno in grado di spiegare che cosa significhi essenziale. Ho appena parlato delle bugie: la verità è essenziale e nessuno è in grado di dire che cosa sia la verità. Possiamo solo dire che quando vediamo che quello che facciamo è pieno di cose che non sono necessarie, gradualmente le togliamo di mezzo e questo è l’unico metodo. L’unico processo di lavoro che usiamo nelle prove è di cominciare con tutta la ricchezza che un gruppo che lavora insieme è in grado di portare su un tema – specialmente quando quel tema risveglia in noi una ricchezza – e poi guardare al tutto e dire: questo non è necessario, questo non è chiaro. Io potrei parlare con voi per un’ora, poi mi date un foglio di carta con tutto quello che ho scritto: mi siederei e taglierei tutto. Nell’atto del parlare non dico qualcosa di centrale, ci giro intorno. Potrei dire tutto in tre parole. E questo processo mostra che ogni cosa diventa migliore togliendo di mezzo tutto ciò che non è necessario. È come cucinare: gratti via, lavi e togli via quello che è in superficie e che non serve.

Molte persone considerano il Mahabharata del 1985 come il suo capolavoro, il suo masterpiece. È d’accordo con questa definizione?

Al diavolo i capolavori! Non sono un maestro, questo è qualcosa che devo accettare quando vengo in Italia. La gente mi chiama Maestro e io devo sempre chiedere a chi si stiano rivolgendo, di chi diavolo stanno parlando? No, facciamo del nostro meglio, non posso dire di più. Ho lavorato per moltissimi anni e ogni cosa mi ha aiutato a procedere verso l’altra e c’è stata una grande quantità di aspetti che si è completata nel Mahabharata. Ma quando il Mahabharata è finito ci siamo detti: “E ora che facciamo?”. Da ogni parte vennero da noi persone proponendoci altri racconti epici, dall’India, dall’Islanda. Rispondemmo di no: “Abbiamo fatto il lavoro epico supremo”. Ma nelle nostre vite, oggi, c’è l’epica di oggi. E muovendosi attraverso tutte le possibilità della scienza abbiamo incontrato Oliver Sacks, il grande neurologo e abbiamo visto che l’unico mondo simile al mondo del Mahabharata è quello che sembra un piccolo mondo e che è invece più grande di un intero cosmo, il cervello umano. Così è nato un nuovo tipo di lavoro che ci ha condotto a The Valley of Astonishment e questo mondo rappresenta un nuovo viaggio epico, con la stessa potenza, gli stessi pericoli, le stesse tragedie e gli stessi momenti di improvvisa rivelazione attraverso il mistero del cervello umano.

Shelley, nel suo saggio “In difesa della poesia”, dice che quando il livello morale di una società è al suo massimo anche il teatro che esprime è il più alto esempio di arte drammatica, mentre al contrario alla corruzione della moralità sociale corrisponde la decadenza o la morte del dramma. È un’idea valida anche oggi?

Io direi esattamente il contrario. Shelley è un personaggio grandioso, ma io sono in totale disaccordo. Quando la società è ricca, confortevole e piena di successo, come in Italia o in altre parti del mondo dopo il Medioevo, nel Diciottesimo e Diciannovesimo secolo, allora la classe alta e la classe media erano completamente all’oscuro delle sofferenze e dei problemi dei poveri, ma potevano produrre grandi e bellissime opere d’arte e dunque qualcosa che avesse a che fare con la politica in modo molto naif, quella che potremmo chiamare il teatro borghese. Ma l’intera arte borghese punta a far sentire tutti a proprio agio ed è per questo, forse, che Shelley commenta in questo modo perché pensa: “È bello perché la bellezza è ciò che ti fa sentire a casa”. Questo era il brivido di cui la classe alta e la classe borghese avevano bisogno: “Non preoccupatevi: noi siamo adorabili, i nostri figli sono adorabili, è adorabile il mondo attorno a noi, i nostri governanti, i re, le regine sono adorabili e tutto continuerà ad andare sempre meglio verso il progresso”. Oggi la Storia ci ha dato la prova dell’esatto contrario: più il mondo andava giù, più la sfida degli ultimi cento anni è stata quella di far esplodere quel teatro rassicurante. Ed è così che il nostro teatro è stato trasformato da quel bisogno di esplodere al di fuori di quello che ho paura di dover chiamare “teatro all’italiana”. Questo significa trovare un posto qualsiasi in cui si possa fare teatro in stretta e libera relazione con persone di ogni genere che per un momento possano unirsi e vivere insieme un’esperienza. Ed è qui che il teatro di oggi si posiziona. Questo è un momento terribile per la società, e c’è un bisogno così disperato per gli artisti di teatro di lavorare duro e aprire sempre più porte, per il bene di tutti.

Prima di salutarci, vorrei chiederle che cosa consiglierebbe a una ragazza o a un ragazzo che comincia oggi la professione teatrale per fare del buon teatro.

Io non sono un maestro, come ho già detto, e non sta a me dare lezioni, anche perché io non vivo qui e quindi non posso realmente rispondere dall’interno della vostra realtà. Posso solo dire che il miglior consiglio che si possa ricevere è questo: comincia ascoltando, leggendo tutto ciò che può esserti utile e poi sta a te trovare una via personale. Ogni giovane ha bisogno di convincere altri giovani a lavorare insieme. Insieme proveranno a scoprire di che cosa c’è bisogno, che cosa possono fare e come possono aiutarsi l’un l’altro.