C ome si racconta un massacro è una domanda che mi sono fatto molte volte durante la ricerca e la scrittura di un podcast, e poi di un libro, sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Spesso me la sono fatta con il coautore Alessandro Coltrè, e farcela sul serio, nella pratica ci ha aiutato a rifletterci senza false remore.

Quando ci confrontiamo sulla cronaca nera, sulle stragi, sugli omicidi mediatici siamo sempre sospesi tra desiderio di conoscenza e stordimento. Per quanto possiamo accumulare dati e interpretazioni, siamo comunque richiamati da una specie di coazione al silenzio che avveri almeno per un momento quella possibilità che ci auguriamo quando pronunciamo Riposi in pace.

“Non c’è nulla di intelligente da dire su un massacro” è una citazione di Kurt Vonnegut da Mattatoio numero 5, che è una prima e un’ultima verità. Vonnegut la usa per il bombardamento di Dresda, ma l’analogia con quello che accade alle vittime della cronaca nera non ha nulla di iperbolico. Che cosa possiamo dire di intelligente? La tentazione che ci viene alle volte, senza nemmeno dircelo, è che alla fine questa storia speriamo di non comprenderla fino in fondo.

La saturazione mediatica, la mostrificazione degli assassini hanno un effetto lenitivo, così anche forse l’afasia. Vista nella sua elementare crudezza, un silenzio abbacinato può essere non solo la reazione che scaturisce per rispetto del lutto, ma anche per contrasto con il volume del rumore bianco di commenti e analisi.

Ha senso davvero aggiungere le nostre voci? Quale valore ha il racconto della cronaca nera, anche quello più accurato? È vero che siamo disgustati dalla morbosità, ma esiste una prospettiva differente con cui avvicinarci a questa e altre storie, che possa comprendere una qualche forma di incanto e al tempo stesso di interesse profondo?

Negli ultimi anni in Italia ha avuto giustamente fortuna il lavoro di Stefano Nazzi, esperto giornalista di cronaca nera che oggi è di stanza al Post, che ha foggiato un modello nuovo per riraccontare i più celebri casi di omicidi italiani con uno stile antienfatico: uno storytelling sobrio e quasi tecnico, che senza dichiararlo esplicitamente si mette in contrapposizione alle ricostruzioni colorate, autoriali, ridondanti, anche le più professionali e popolari, come quelle di Carlo Lucarelli o Franca Leosini. Nazzi toglie tono, aggettivazione, suspense, e sé stesso; porta dati, contesto, domande.

Quando ci confrontiamo sulla cronaca nera, sulle stragi, sugli omicidi mediatici siamo sempre sospesi tra desiderio di conoscenza e stordimento.

Il true crime di Nazzi nasce per antifrasi, ma la sua fortuna è dovuta anche a un doppio interesse: quello per il male in sé, e quello per la narrazione – soprattutto quella giudiziaria – che si è creata, o ossificata negli anni e nei decenni intorno al caso.

I fatti e i racconti dei fatti. Non è difficile rendersi conto che nei casi di cronaca nera molti piani si intrecciano e si influenzano a vicenda. Era evidente quanto il massacro di Willy contenesse in sé la macabra dimensione di performance da parte di chi ci teneva a mostrarsi violento, e che questa violenza esibita divenisse poi nel processo associata a quella evocata da Marco e Gabriele Bianchi nei loro reel da fighter, e che poi la ricostruzione televisiva, dalle trasmissioni pomeridiane nei giorni successivi fino a Un giorno in pretura, a sua volta avesse un ruolo del processo in sé. E a quel punto, chi la ascolta, chi prova a raccontarla un’altra volta, dai giornalisti ai pm a noi stessi, quanto è influenzato come osservatore e come narratore dagli stilemi del true crime?

Il creatore del true crime contemporaneo viene considerato in genere Truman Capote con il suo reportage A sangue freddo del 1966. Il lavoro capillare di Capote, l’enorme successo del libro (6 milioni di dollari, negli anni sessanta), l’impatto che ebbe sulla sua stessa vita, ne fanno per molti un libro di culto, un modello letterario impareggiabile, quasi un feticcio capace di conferire un potere euristico in chi lo legge. Nel 2007 lessi un lungo articolo sulla strage di Erba avvenuta pochi mesi prima che partiva dalla prima pagina di Repubblica e occupava per intero la seconda e la terza, intitolato “Indagando con Truman Capote tra false piste e killer insospettabili”; l’aveva scritto Gabriele Romagnoli e iniziava così:

E se Truman Capote andasse a Erba? O meglio, non essendo più lo scrittore americano tra noi, se qualcuno portasse il suo libro “A sangue freddo” sul luogo del quadruplice delitto? E ne ricavasse suggestioni? Di tipo letterario, certo, ma anche sociale e, perfino, investigativo? Arrivando, in attesa della conclusione, a qualche intermedia, ma non meno significativa conclusione?

Nel momento in cui Romagnoli pubblicava quest’articolo le indagini erano ancora molto confuse. E la conclusione a cui arrivava, ispirato da Capote, è che l’assassino fosse qualcuno di estraneo alla comunità di Erba, molto compatta agli occhi di Romagnoli. Qualche giorno dopo venivano arrestati Olindo e Rosa. Ho ripensato molte volte a quell’articolo perché era chiaro che anche io come Romagnoli credevo in quel potere della letteratura di generare una conoscenza più profonda di ogni altro tipo di sguardo. Ma se non fosse così, e anzi dovessimo spesso essere cauti con i nostri bias narrativi e letterari?

Un articolo di Slate del 2013 fa le pulci in modo sistematico al libro che è ancora oggi è considerato esemplare, dopo che molti documenti sia sul caso trattato che sul lavoro letterario di Capote sono stati resi pubblici.

Quasi fin dall’inizio, gli scettici hanno messo in dubbio l’accuratezza di A sangue freddo. Una prima rivelazione (riconosciuta da Capote prima della sua morte nel 1984) fu che l’ultima scena del libro, una conversazione al cimitero tra un detective e la migliore amica della ragazza uccisa, era pura invenzione. Io stesso ho dato un piccolo contributo alla contro-narrazione. Durante le ricerche per il mio libro del 2000, About Town: The New Yorker and the World It Made, ho trovato le bozze di “A sangue freddo” negli archivi della rivista. Accanto a un passaggio che descriveva le azioni di una persona che era sola e che fu poi uccisa in un “omicidio multiplo”, il redattore del New Yorker William Shawn aveva scarabocchiato, a matita, “Come si fa a saperlo?”. In effetti non c’era modo di saperlo, ma il passaggio è rimasto.

Le conversazioni piene di intuizioni al cimitero, le osservazioni piene di pathos al funerale, non ci si aspetta anche questo dal true crime? A sangue freddo è stato l’iniziatore di un genere, ma anche – in parte – dei tic di quel genere.

Uno degli autori che più consapevolmente ha raccolto il testimone di Capote è stato negli ultimi anni Emmanuel Carrére. Il suo L’avversario trova nella dimensione narrativa ibrida (non fiction? faction? autofiction?) un modo per avere a che fare con una tragedia che aveva provato a elaborare qualche anno prima con un romanzo più classico, La settimana bianca, non riuscendo a esserne soddisfatto.

A sangue freddo di Truman Capote è stato l’iniziatore di un genere, ma anche dei tic di quel genere.

L’avversario è la storia di Jean-Claude Romand, che sale all’onore delle cronache il 9 gennaio 1993, perché in un incendio nella bassa Lorena muoiono sua moglie, i suoi figli, i genitori, i suoceri, il suo cane, mentre lui la scampa per un pelo. Subito si scopre che è stato proprio Romand a aver appiccato fuoco alla casa, e a aver sterminato la sua famiglia. Ma questa scoperta atroce non è la più sconvolgente. La verità impensabile che sta dietro alla vicenda è che quest’uomo mentiva sistematicamente da diciotto anni.

Come ricostruisce Emmanuel Carrère, Romand ha cominciato a fantasticare la propria vita quand’era all’università, vantando con i suoi la buona riuscita di un esame che invece non aveva passato, per poi continuare senza interruzione a mentire fino a quando non poteva più non essere sbugiardato: a quel punto ha dato fuoco al suo mondo, letteralmente. Nell’ultima pagina dell’Avversario Carrère si pone la domanda scabrosa che spesso ci facciamo di fronte alle seducenti biografie del male: “ho pensato che scrivere questa storia non poteva essere altro che un crimine o una preghiera”. Perché raccontiamo il male, per compiacerci o per trovare una qualche forma di liberazione reggendo lo sguardo diretto al volto di Medusa?

Quest’ambivalenza nei confronti del male è un filo rosso che attraversa molte riflessioni dei libri di Carrére. Nel suo ultimo, V-13, dedicato al processo per l’attentato del Bataclan, per diverse pagine ragiona su come assistiamo al racconto di una strage, abituati a essere spettatori compulsivi di immagini di morte e di omicidi, vere e finte.

Non sono fatti che si elencano e si esauriscono, ma voci che si esprimono, e tutte – insomma, quasi tutte – suonano esatte. Quasi tutte hanno l’accento della verità. Ecco perché questa lunga serie di testimonianze non è soltanto terribile ma magnifica, e non è per morbosa curiosità che noi che seguiamo il processo non cederemmo i nostri posti.

Il fascino della cronaca nera è anche la capacità di mostrarci concentrato in un solo evento o in un solo essere umano un male che spesso è diffuso e magari impercettibile. Una guerra decennale, una violenza sistemica spesso fa meno notizia di un massacro. Il true crime ci porta a reificare e personalizzare la presenza del male.

In un saggio del 1987, Crudeli e compassionevoli casi. La cronaca nera nella letteratura popolare a stampa, l’antropologo Alberto Sobrero indaga le origini di quella che chiamiamo cronaca nera, ricostruisce come di fatto questa si modelli intorno a un genere letterario – a quello che oggi riconosciamo come tale – quattro secoli fa, nel 1600 circa, dopo vari tentativi dei due secoli precedenti.

Nel Seicento al centro del libretto di cronaca c’è la descrizione del fatto, descrizione minuta, meticolosa, dei luoghi, dei particolari, dei personaggi, del loro crimine: come l’assassino entrò dalla finestra, come accese una torcia per giungere fino alla camera della donna, come utilizzò un ferro ricurvo per colpirla nel capo, come poi ne divise il corpo in pezzi e li mise ad ardere nel camino etc… A conferma del fatto e dei suoi particolari si riporta di solito una lunga sequela di testimoni. Anzi tanto più il fatto può sembrare assurdo, tanto più lunga è la fila dei testimoni menzionati. E di ogni testimone si dice l’età, la professione e tutto ciò che ne possa avvalorare le parole. Il procedere del racconto può sembrare più ‘cronachistico’ di quello del secolo precedente, se non che quel che caratterizza in questo secolo questo genere è proprio l’apparente contrasto fra l’andamento ‘cronachistico’ della narrazione e l’assurdità dei fatti narrati, o per lo meno della loro soluzione immaginifico-religiosa. Non si capisce la coerenza interna di questi libretti se non si intende come il loro vero ed unico personaggio sia il Diavolo. È la presenza diabolica a saldare e rendere comprensibili questi intrecci. Il crimine è ignobile, orrendo, ai limiti di ogni possibile fantasia: mariti squartati e ridotti in salumi, padri che uccidono i figli e viceversa, madri che soffocano il figlio appena nato, incesti. Ma già il personaggio che compie il crimine, al primo suo apparire nel racconto, è quanto meno sospetto, segnato. Spesso è figlio di ignoti, o peggio di un padre già dannato; spesso ha un difetto fisico, o si è macchiato di qualche colpa da ragazzo.

La domanda su come si racconta un massacro sembra avere la stessa risposta da sempre. Facendo precipitare in un’unica figura l’alone fantasmatico del male. Chiamando in causa il demonio. Mostrificando gli assassini. Nel caso del delitto di Colleferro quest’operazione è semplice e esibita: i fratelli Bianchi sono il Diavolo. Nel racconto giornalistico e nel dibattimento di primo grado non si va molto oltre questa verità. Non ci si chiede come abbiano fatto a diventare diabolici, non si prova a capire se sono un’apparizione satanica eccezionale, come e perché due anime singolari possano incarnare il male.

La domanda su come si racconta un massacro sembra avere la stessa risposta da sempre: facendo precipitare in un’unica figura l’alone fantasmatico del male.

Ma allora ci può essere invece un modo differente di raccontare la cronaca nera, che provi a focalizzarsi sulle interpretazioni dei racconti?

Un autore che ci è stato molto utile mentre seguivamo questa vicenda è stato Ivan Jablonka, uno storico contemporaneo francese, autore di un libro illuminante, Laëtitia, un testo di indagine storico-giornalistica sul femminicidio di Laëtitia Perrais, una diciottenne francese violentata e uccisa nel 2011 – l’assassino era un uomo molto più grande di lei, con diversi precedenti penali – il cui caso destò una smisurata attenzione dell’opinione pubblica. Jablonka riempie il suo libro di domande e segue da vicino gli effetti che il racconto di questa storia ha avuto anche a distanza di tempo.

Un fatto di cronaca nera presuppone un colpevole. Un orribile fatto di cronaca nera esige un mostro. Un mostro va messo dietro le sbarre. Questa analisi semplicistica traduce una tendenza di fondo della nostra società: il bisogno di attribuire a qualunque delitto, a qualunque incidente, a qualunque malattia, un responsabile sul quale riversare la rabbia. La stigmatizzazione del colpevole va di pari passo con la nobilitazione della vittima, che è tanto più innocente quanto più abietto è il colpevole.

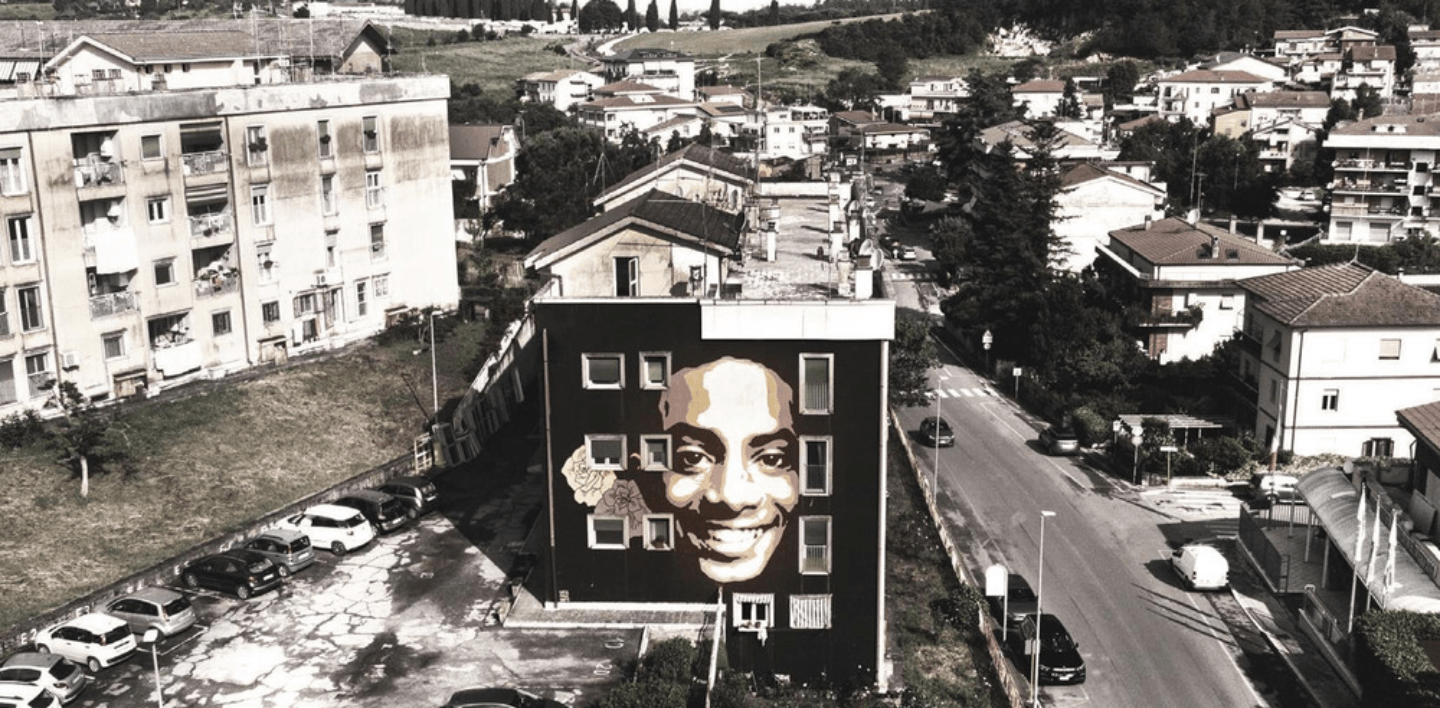

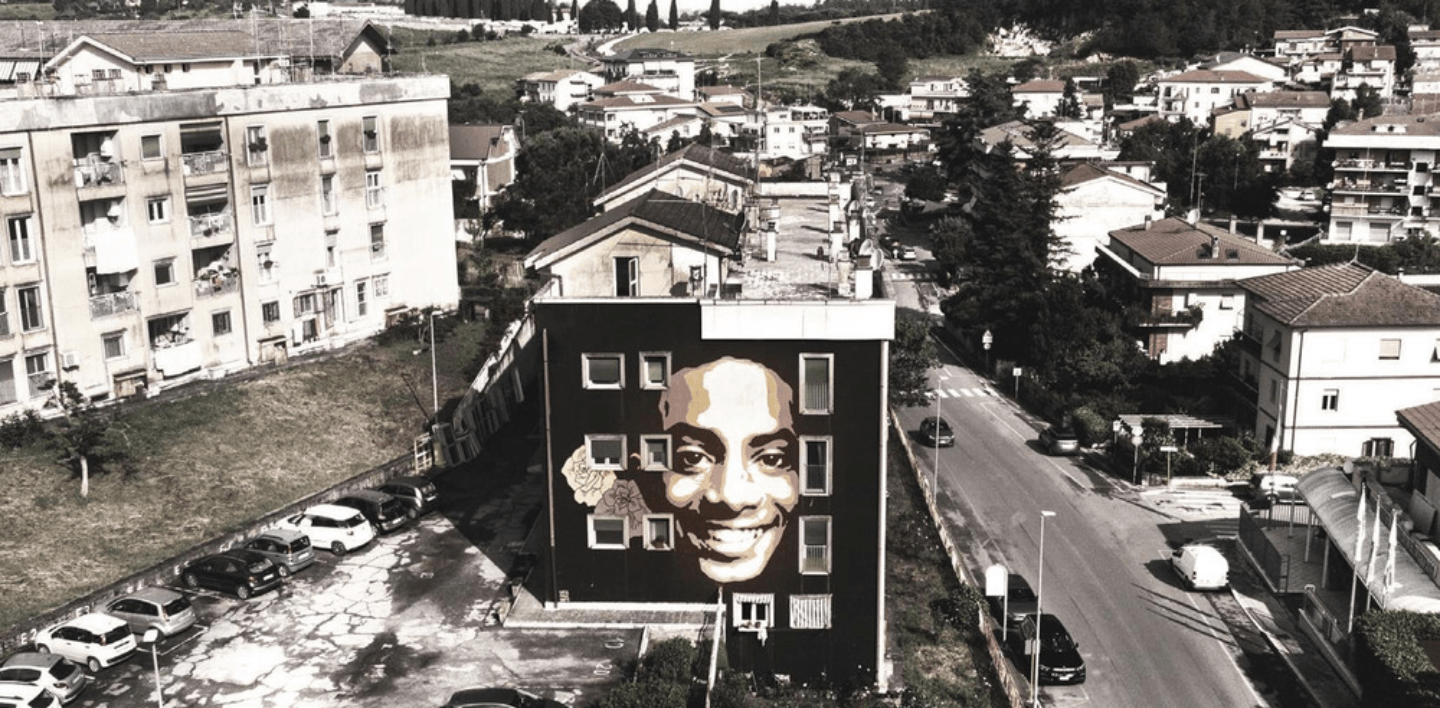

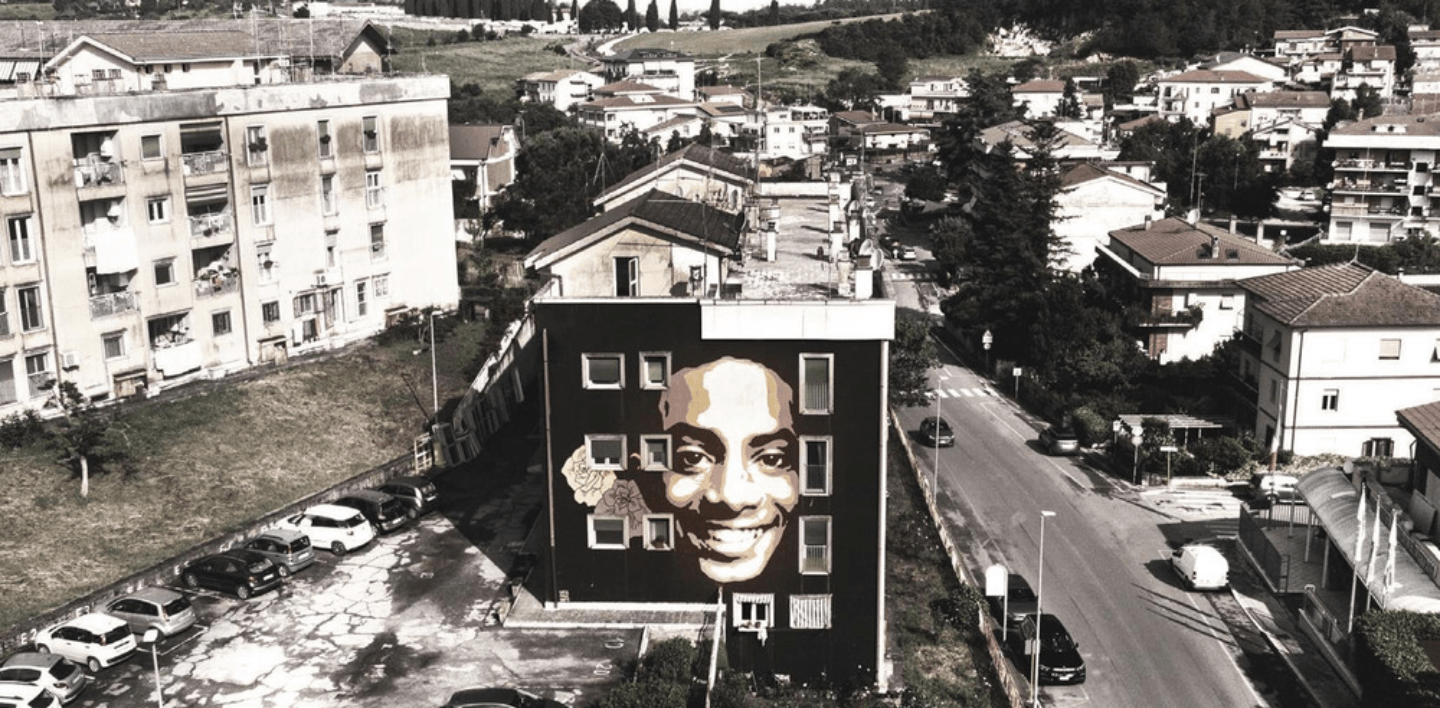

Demonizzare i fratelli Bianchi non ci aiutava a comprendere le ragioni della violenza conoscendo la loro storia, e in modo speculare angelizzare Willy non ci aiutava a ricordarlo se non come una piccola icona, un volto cristallizzato in un guscio d’ambra che dovrebbe essere ispirazionale. Ma polarizzare serve anche ovviamente a strumentalizzare. Sempre Jablonka:

Un’interpretazione che mira a instaurare una società di buoni e cattivi. […] Il trattamento sarkoziano dei fatti di cronaca nera è un atto politico in senso proprio: la retorica dell’azione, il discorso di «legge e ordine», la strumentalizzazione della paura, il pilotaggio dell’emozione, l’onnipresenza mediatica gli permettono di presentarsi come il difensore della società, il protettore dei francesi assediati dai «delinquenti» e dai «mostri». Questo opportunismo della compassione e della sicurezza, tipico di Nicolas Sarkozy ministro e presidente, giustifica le misure più repressive (soglie minime di pena, custodia di sicurezza, giurati popolari in materia correzionale, abolizione dell’attenuante della minore età).

Applicare un metodo storico alla cronaca nera può essere utile a comprendere nel racconto non solo la storia delle cause ma anche quella che si definisce “storia degli effetti” – Wirkungsgeschichte, in tedesco, è un termine usato da Hans Georg Gadamer, che ha rifondato nel novecento il nostro rapporto tra verità, metodo e ricerca. (Il suo Verità e metodo è del 1960).

Il femminicidio Laëtitia Perrais e il caso Willy Monteiro, per esempio, hanno molte analogie proprio per come precipitano nell’arena mediatica. La classe politica invece di interrogarsi sugli episodi alla ricerca di ragioni sistemiche li userà per alimentare il populismo penale; il nome Willy verrà addirittura utilizzato per battezzare un daspo, a pochi mesi dalla sua morte.

Le riflessioni sulla mancanza di senso di un massacro fulmineo e feroce o le ricerche di ragioni sistemiche a partire dal caso esemplare riguardano sempre maschi, sono svolte da maschi, ma non s’interrogano sulla questione di genere.

Ma mentre indaghiamo sulla violenza esplosa del massacro di Colleferro, io e Alessandro ci ritroviamo a confrontarci anche con un altro senso di disagio che non è solo quello dato dallo sdegno per la strumentalizzazione, ma quello generato dal perturbamento che nel raccontare questa storia viene fuori in continuazione un elemento evidente che ci accomuna ai suoi protagonisti: quello di essere maschi. Anche Jablonka a un certo punto si deve fermare, e prenderne coscienza.

Come uomo nel senso di essere umano è difficile far proprie le sofferenze di Laëtitia, neonata di pochi mesi protetta da un pastore tedesco, bambina sballottata a destra e a manca, incapace di verbalizzare i suoi traumi, adolescente che regala il suo unico libro e i suoi organi perché non sopporta più la menzogna intorno a sé, ragazza il cui busto, crivellato di coltellate, galleggia su uno stagno. Come uomo nel senso di maschio è ancora peggio. Gli uomini sono quelli che risolvono le liti a colpi di taglierino, che ti distruggono a suon di pugni, che eiaculano nella carta da cucina che devi tenere in mano, che ti pugnalano, che ti torcono il collo come a una gallina. Per loro sei o un oggetto di piacere o un sacco da boxe. Oppure sono i ministri, i governanti, quelli che vanno in tivú, che sanno, che comandano, che hanno ragione, che parlano di te, su di te, in te, attraverso di te. Alla fine sono sempre gli uomini a vincere, perché fanno quello che vogliono.

Il libro inchiesta su Laëtitia consente a Jablonka di approfondire il tema del femminicidio e di provare a riflettere sulla violenza maschile in senso sistematico e storico; tre anni dopo Laëtitia esce il suo lavoro sulla storia del patriarcato, Uomini giusti. Una storia della mascolinità. Nel caso di Willy il lavoro storico che occorrerebbe fare è forse ancora più complesso. Le riflessioni sulla mancanza di senso di un massacro fulmineo e feroce o le ricerche di ragioni sistemiche a partire dal caso esemplare riguardano sempre maschi, sono svolte da maschi, ma non s’interrogano sulla questione di genere. Come si racconta un massacro?, è una domanda che ogni volta che ce la poniamo acquista tutt’un altro senso.