L’ ultimo film di Jan Svankmajer è un film che nasce dal basso. Per due motivi. Il primo è per il tema. Tratta di insetti, dell’umanità degli insetti e dell’insettità degli umani. Il titolo è secco e bello: Hmyz, per l’appunto, “insetti”. È il rimasticamento, lento e salivoso, di una pièce teatrale dei fratelli Josef e Karel Capek (Karel Capek è l’inventore della parola robot, per il resto sono piuttosto sconosciuti da noi) che scandaglia proprio la blanda quotidianità della vita dei piccoli abitanti del terriccio e del sottobosco. Il secondo motivo è più pratico: gran parte del budget è stato coperto grazie a una campagna di autofinanziamento su Indiegogo, conclusasi felicemente l’8 luglio scorso. Parrebbe nulla di eccezionale, anzi oramai è la prassi nel percorso di un qualsiasi cineasta underground, ma Svankmajer ha 84 anni suonati e il suo desiderio di indipendenza non è mai stato così inscalfibile. D’altra parte è un tipo che nel 1999 aveva scritto in chiusura al suo Decalogo ad uso dei registi: “Esiste ovviamente un’ulteriore regola che, se violata (o peggio ancora aggirata), è deleteria per ogni artista: non mettere mai la tua opera al servizio di qualcosa di diverso dalla libertà.” In questa affermazione, formulata così limpidamente da risultare quasi banale, c’è tutta la forza della poetica di questo autore. Ma, per prima cosa, la faccenda più importante: chi è questo regista dal nome così esotico, chi è Jan Svankmajer?

Fino a qualche anno fa erano rarissime le sue tracce in Italia e per recuperarne qualche lavoro bisognava perlustrare con il lumicino soffitte e cantine di Youtube, tutto questo nonostante l’approvazione di registi di peso come Terry Gilliam, i Fratelli Quay o Milos Forman, e l’arcinoto (e ormai un po’ datato) giudizio del critico del New Yorker Anthony Lane, secondo il quale il mondo si divide in due categorie: chi conosce, godendone, l’opera di Jan Svankmajer e chi invece, brancolando nel buio dell’insipienza alla stregua di una gallina con la testa tagliata, non la conosce affatto.

Il nostro è nato a Praga, e dell’universo praghese è intriso, se non inzuppato. È un filosofo, visionario e concreto allo stesso tempo. È un autore, ma anche un indagatore. Un inventore che fa l’artista. Un idealista, ma non un piagnucolone. E dopo tutte queste cose, è anche un regista di film, ma non film “normali”, ma animati tramite il trucco della stop motion. Personalmente lo incontrai nel 2003, ritrovandomi un suo cortometraggio tra le mani: Food, si chiamava. Un saggio grottesco sull’esperienza del cibo diviso in tre movimenti: Colazione Pranzo e Cena.

Questo piccolo corto in cui gli esseri umani sono visti come dei semplici divoratori, immersi fino al collo in un ambiente sudato, decadente e rumoroso, dove l’atmosfera generale è quella di una barzelletta raccontata a bassa voce in un obitorio, mi colpì profondamente. Da quel momento, dal momento in cui scoprii quell’universo al contrario, dove gli oggetti si muovono vivificati e gli esseri umani erano ridotti a squinternati robot, capii che nel ventunesimo secolo, si poteva ancora fare sfidare la sfera dell’arte facendo qualcosa di sano e folle assieme. Subito avanzò in me quasi un fanatismo per cui, chissà come, quel regista cecoslovacco avesse calibrato la lente giusta per interpretare l’enigma non interpretabile di questo mondo.

La carriera di Jan Svankmajer parte nel 1964 da un piccolo cortometraggio sperimentale che già faceva uso dell’animazione a passo uno; nel 1988 esce Qualcosa di Alice, tributo sfrenato ad Alice e al suo meraviglioso paese, suo primo vero successo internazionale, per poi arrivare al 2010 con Surviving Life, cavalcata anti-psicanalitica dentro e fuori i sogni di un uomo di mezza età alla ricerca di una misteriosa donna vestita di rosso, di nome Eva (la moglie, Eva Svankmajerova, è morta pochi anni prima, subito dopo le riprese del precedente Lunacy).

Quando parla di sé Svankmajer si definisce così: “Sono una mano. E la mano è uno strumento. Sono quindi uno strumento. Uno strumento per emettere e captare emozioni (non quindi uno strumento per lavorare)”. In questo inciso finale, ammettendo con un invidiabile slancio di autoironia di appartenere a una specie eletta, un non-lavoratore, un parassita, se lo osserviamo dal punto di vista dell’autorità comunista in cui è vissuto a strettissimo contatto, cogliamo in pieno la nota di coda di ogni sua opera. Alla base di esse, anche delle più alchemiche e delle più bizzarre, c’è un sapore sprezzante, inviolabile come un sancta sanctorum, che è proprio quel surreale senso dell’umorismo che trova la sua perfetta matrice in quello velato e grottesco servito da Andre Breton Nell’antologia dello humor nero, un volume apparentemente scherzoso che nasconde invece una delle più profonde riflessioni del padre padrone del surrealismo. Ed è proprio nel 1970 che succederà l’inevitabile, quando il trentacinquenne Jan Svankmajer si unirà al gruppo surrealista cecoslovacco dove il suo talento finalmente potrà alimentarsi a una calda e continua fiamma.

Definire Svankmajer solo come un regista non ha senso, perché si rischierebbe di lasciare indietro l’intellettuale, il teorico, il filologo, il provocatore, senza parlare del marionettista, del ceramista, dello scultore, del collagista, dello scenografo, del carpentiere. Metto subito le mani avanti: in questa sede mi limiterò a parlare dei suoi lavori cinematografici, i quali sono già da soli un rovo intricato, somma ludica tra un’inedita complessità e un’estetica unica, che potremmo definire da horror infantile. Hemingway diceva che se leggiamo un libro più volte lo facciamo non per la trama, che già alla seconda lettura è scontata, ma per l’autorevolezza dello scrittore, per la sua voce. Se è vero, la voce di Svankmajer è degna delle sirene di Ulisse. I suoi lavori possono essere visti/osservati/analizzati/studiati più e più volte, senza perdere un grammo di smalto. L’intreccio, l’ironia, il ricco simbolismo di questi film, creano come uno scivolo, la via sdrucciolevole di una spirale turbinosa per cui più li si guarda più si sprofonda in essi.

Nella sua produzione cinematografica, Jan Svankmajer ha sempre rivolto i suoi occhi ribaltati alla fiammeggiante stella polare della libertà e a alla cometa fuggente della poesia:

Tieni ben presente che la poesia è una sola. L’antitesi della poesia è la specializzazione professionale. Prima di cominciare a girare un film, mettiti a scrivere dei versi, dipingi un quadro, fa un collage, scrivi un romanzo, un saggio ecc… Perché solo coltivando l’universalità dell’espressione potrai essere sicuro di girare un buon film.

Questa è la prima voce, la prima regola, del già citato decalogo. La parola poesia non è né avvilita né avvilente, diventa anzi reale, acquista un peso, quasi una forma, grazie al fatto di opporla alla specializzazione professionale, alla divisione del lavoro, radice prima inevitabile di ogni esperienza civile e sociale. In un forte, in un villaggio, un quartiere, un ospedale o una stazione della polizia, la suddivisione dei compiti è la chiave dell’efficienza. E l’efficienza è il contrario della poesia. Lanciarsi in una partita a dama, fare una passeggiata, comporre versi davanti a una pozzanghera è un’oscena dispersione delle forze e delle risorse. Un tale abbandono, un tale distacco è però necessario per chi vuole affondare le proprie falangi nella polla sempre sacra della poesia. Svankmajer ha l’accurata lungimiranza di spiegare la creatività con la creatività. La forza della poesia non proviene da fuori, ma è un’energia innata nell’uomo, giacché segue un ordine naturale. È il frutto dell’uomo, come lo è la mela per il melo. Ecco perché l’uomo dovrebbe costantemente essere di sé stesso il contadino premuroso, proprio per agevolare questo parto, rendendolo naturale, miracoloso, senza dolore. Ma chi ha tempo di concimarsi quando la realtà stessa è diventata una spietata produzione meccanica? In questo secolo di sfrenato abuso dell’efficienza, la poesia è più sacrilega della dispersione del seme di Onan.

È chiaro che in quest’ottica, l’attività del cineasta praghese suscitò immediatamente le preoccupazioni del regime. “Tanto più talento ci sono in questi versi tanto più essi sono nocivi e pericolosi”, questo disse il censore stalinista non di Svankmajer ma di Arsenij Tarkovskij, padre di Andreij, altro nume irriducibile del cinema che proviene dall’Est. Quando nel 1968 l’atmosfera a Praga divenne indigeribile per gli artisti che operavano al di fuori del regime, Svankmajer e la sua compagna ripararono all’estero. Fu però per un breve periodo, infatti quando le cose si acquietarono, Jan preferì tornare, nonostante l’opinione opposta della compagna, anche lei campionessa del surrealismo cecoslovacco, giacché, come affermò egli stesso, per lui tutto era a Praga, nella capitale, dalla sua infanzia ai suoi incubi, tutta la sua ispirazione proveniva dall’impasto di quegli elementi con l’incognita della metropoli boema, che a sua volta era un milieu unico e impareggiabile.

È dunque l’insospettabile crogiolo praghese (che è detto athanor dagli alchimisti, che a sua volta è il nome con cui Svankmajer ha battezzato la sua casa di produzione), melting pot così differente da quello occidentale, il grado zero del suo lavoro, tant’è vero che egli stesso afferma senza mezzi termini che Qualcosa di Alice, anche se basato su di un testo di una cultura distante da quella cecoslovacca, è una Czech thing, una cosa ceca, nient’affatto inglese. Immaginare di fare i suoi film all’estero, lontano dal luogo in cui il suo dispettoso spirito sardonico si era forgiato quasi per osmosi, era una vera e propria eresia. E se si va a Praga, il vaso comunicante tra i suoi film e la città è ben visibile.

Come il carrozzone di un teatro di burattini, Praga è l’incubo degli art director, i quali perderebbero la salute mentale a spostare, ricomporre, ripulire, asciugare quello che i secoli hanno stratificato con noncuranza sul groppone di un’urbe antica come lo stupore dell’uomo. Celti. Romani. Regni. Imperi. Ebrei. Tedeschi. Boemi. Il Golem. Rodolfo II. Defenestrazioni. Rivolte. Franz Kafka. Guerra. Rivoluzioni. Rivolte. Carri armati. Globalizzazione. Angelo Maria Ripellino con il libro Praga Magica ha detto tutto sulle infinite combinazioni della capitale della Repubblica Ceca. Praga ha un tratto specifico, che spiega perché lì è successo di tutto e succederà sempre di tutto: è intrisa di magia. Magia con la M maiuscola, ma senza romanticismi, dato che a volte di quella magia la città è anche la vittima innocente. Una magia né buona né cattiva, una magia pratica, direi.

L’eredità su cui Svankmajer ha posto le mani, gli arriva automaticamente dalla città, di scantinato in scantinato, su, dal carbonifero della cabala, dell’alchimia, dell’ermetismo, un’aura che lo avvolge con le dita di velluto di una pianta parassita e diventa un guizza infernale che affascina e terrorizza. Come il gatto nero di Down To the Cellar che fa da esca a una bambina nella cantina di un condominio praghese di Staré Město, il quale confina straordinariamente con i territori della suggestione surrealista.

Ossa, barattoli, barchette di carta, dentiere, stoviglie, piatti rotti o scheggiati, armadi che cigolano, compassi appuntiti, occhi di vetro, cappelli a sonagli, marionette, bambole e feticci d’ogni genere. La filmografia svankmajeriana è una malmessa bottega da svuota-cantina, che si infrange con una wunderkammer raffinatissima degna della corte imperiale. Un duello continuo tra il sovrano collezionista e il suddito rigattiere. Lewis Carroll, Arcimboldo, Edgar Allan Poe, De Sade, il Castello di Otranto, Don Juan, il Dottor Faust ed un mattarello chiodato avvolto dalle setole di uno spazzolone. Sono tutte ossessioni. Ossessioni che disegnano i meridiani e le ordinate di un universo originalissimo ma strettamente definito.

Abbandonati interamente alle tue ossessioni. Tanto non hai certo nulla di meglio. Le ossessioni sono relitti d’infanzia. Ed è proprio dalla profondità dell’infanzia che hanno origine i tesori maggiori. Occorre tenere sempre le porte aperte in quella direzione. Non si tratta più di ricordi ma di sensazioni. Non si tratta coscienza ma di inconscio.

Non siamo nel territorio delle turbe psichiche, la parola ossessione qui indica una spinta enigmatica, che proviene dai meandri del proprio vissuto. Una passeggiata in quelle caverne non solo è consigliata, ma quasi d’obbligo per avere sotto mano le nostre visioni più efficaci. Parrebbe il contrario a questo punto, ma Freud e Jung non sono due fari nell’operato di Svankmajer, sono più che altro due mascotte, due cimeli da schernire e da screditare, come nelle magiche sequenze di Surviving Life, capolavoro maturo, dove le due autorità sono solo dei polverosi vecchiardi che si prendono a cazzotti da una cornice di un quadro all’altro.

Il tuffo nella tana del coniglio iniziato nel 1988 con Qualcosa di Alice, continua ancora oggi, e il fondo pare – anzi spero – sia ancora lontano. Nel frattempo, durante la caduta (o il volo?) abbiamo visto sfilare pellicole come Lezione Faust (un impiegato fa un patto col diavolo in uno scantinato di Praga), I Cospiratori del Piacere (un gruppo di terroristi del sesso fa un gioco che sarebbe piaciuto a Luis Bunuel), Little Otik (una genitrice che vuole un figlio si accontenta di un ceppo di legno che poi però diventa cannibale), Lunacy (alla fine del Settecento il miscredente Marchese dirige un manicomio con metodi assai poco ortodossi) e infine il suddetto Surviving Life (la spericolata storia di un singolo, microscopico, ricordo d’infanzia), fino a qualche mese fa l’ultimo della lista. Ognuno di questi lavori rilancia la posta in gioco, inchiodando sempre di più lo spettatore, e con lui l’umanità, alla responsabilità della scoordinata pochezza della sua vita contemporanea.

I film di Svankmajer sono come la coda della lucertola, continuano a dibattersi se staccati dal corpo del loro regista ma, se non osservati nel loro insieme, sono destinati a diventare solo un bizzarro trofeo dentro un barattolo dal tappo colorato da tenere nello scaffale dei DVD. Il corpus dell’intera opera, infatti, rivela un sentiero che ci porta nel cuore del bosco più che fuori di esso, per farci sbranare più facilmente dalle bestie feroci. E qui torniamo all’inizio, a Hmyz, dove gli uomini e gli insetti si confondono vicendevolmente in un beffardo diorama kafkiano-contemporaneo.

Sei attori a dir poco improvvisati si riuniscono per fare le prove del già citato testo dei fratelli Capek. Presto le cose sfuggiranno di mano a tutti. E anche a Jan Svankmajer, il quale appare nel film come il regista del film stesso, rivelando meccanismi e trucchi, in un bislacco, fulminante, capovolgimento del patto con lo spettatore, il quale ora sa tutto, dato che la menzogna della rappresentazione cinematografica, forse la menzogna definitiva, gli viene svelata senza alcuna remora. Il backstage diventa il film e il film si diluisce, si perde, rarefatto nelle fisime dei componenti della sgangherata compagnia teatrale. Un gioco, l’ennesimo, che non è un gioco, ma è una tragedia travestita da balocco, firmata da un intellettuale che forse ha deposto gli estremi del suo testamento, intingendoli direttamente nel più agghiacciante dei veleni, la realtà.

Per i sogni non c’è più spazio in questa società accelerata, che i sogni ne può capitalizzare, ne far fruttare e Svankmajer fonda l’indipendenza della sua opera, se non la sua grandezza, proprio su questa miserabile limitatezza. Più lunga sarà la vita del maestro praghese, più lunga sarà la vita dei nostri sogni.

Lungo post scriptum: nel 2008 andai a Praga a cercare Jan Svankmajer, senza internet, senza wikipedia, senza niente di niente. Io e i miei amici eravamo convinti che l’avremmo incontrato per caso, ci saremmo quasi inciampati, misticamente l’avremmo riconosciuto, avvicinato. Lui ci avrebbe detto qualcosa in un rozzo inglese e poi ci avrebbe invitato a seguirlo in una casina bassa e grigia con poca luce, infissi di legno verniciati di bianco, una grondaia di zinco, un bicchiere di birra vuoto con dentro delle mollette per il bucato e una marionetta appesa alla finestra. Di spalle ovviamente. Dopo una settimana di non-ricerca, non lo incontrammo, ma le sue tracce erano, come ho detto, sparse ovunque nella città.

Oggi che esiste Google Maps, ho scoperto che la casa di Jan Svankmajer è al numero 5 di via Cerniska, quartiere Hradcany, proprio tra il castello che sopportò pazientemente l’eccentrico regno di Rodolfo II, mitologico collezionista più volte gabbato da ciarlatani, vagabondi e cerretani e la vecchia Galleria Gambra, fortino e nido del movimento surrealista a Praga. In equilibrio, ma forse in bilico, tra questi due mondi, che sono anche animus, due dei tanti, che animano il ripostiglio svankmajeriano.

Come da copione, la dimora pare poco di più di un buco disabitato, ma appiccata sull’antico balcone di legno, una piccola testa sorridente concede spazio alla meraviglia, sovrana moneta con cui si ripaga ogni viaggio ed ogni sforzo.

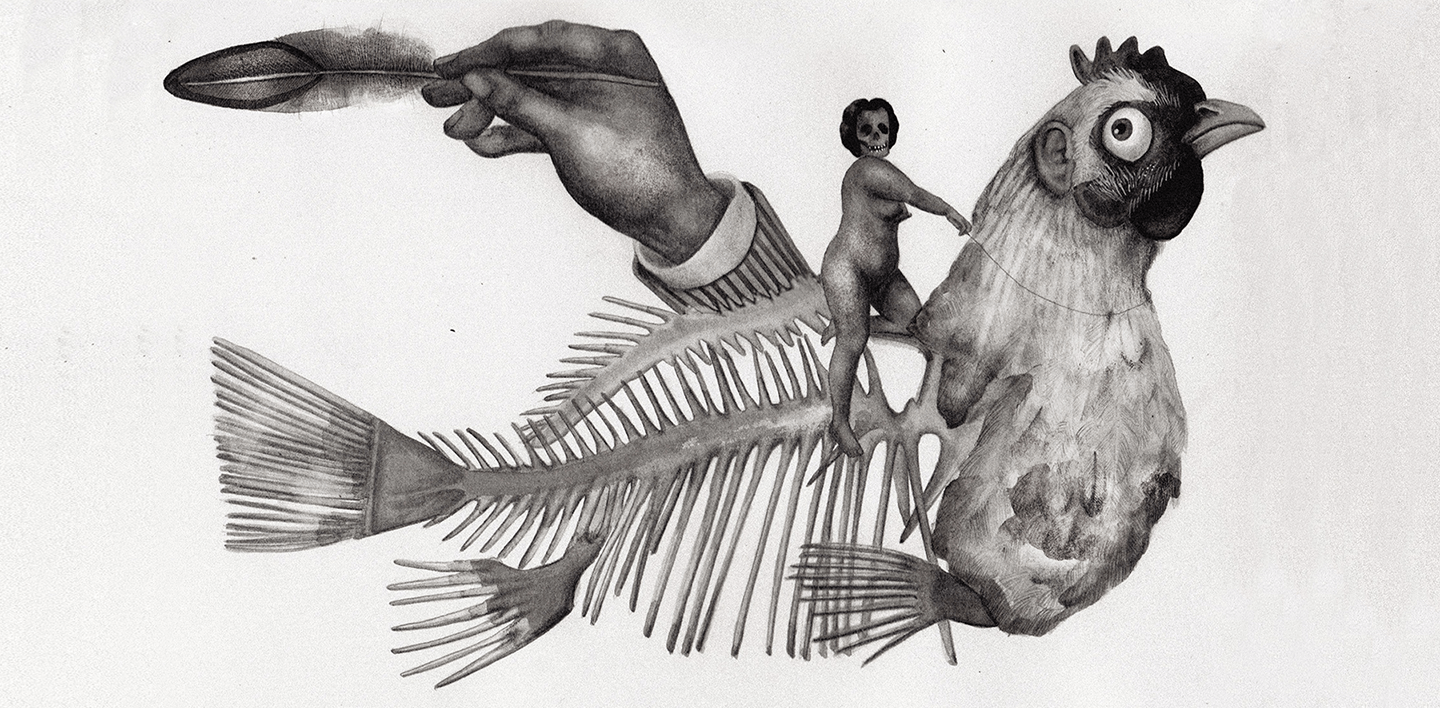

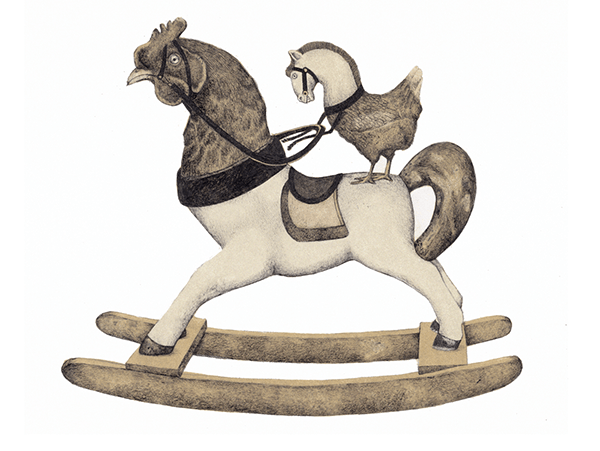

Tutte le illustrazioni sono di Claudia Palmarucci.