S iedo tra i tavoli esterni di un bar di Bologna, in compagnia di un amico e un’amica. È una calda notte di un giorno infrasettimanale di giugno, la città ormai è vuota e beviamo un amaro e due americani sotto il portico illuminato dai neon. Uno sconosciuto, a occhio e croce sulla sessantina di anni abbondante, si avvicina al tavolo barcollando e, saltando le presentazioni, ci affronta con una domanda. “Tom Waits o Robert Wyatt?”. “Robert Wyatt”, rispondo. Lo sconosciuto, chissà perché, è risentito. Non si degna di commentare la risposta.

È ubriaco e vuole unirsi al gruppo. Forse è offeso perché i suoi gusti propendono per il cantautore dalla voce roca Tom Waits, o forse, ipotesi che mi sembra più probabile, lo sconosciuto è saturo di quella vena polemica e di quello spirito di contraddizione che spesso s’impadroniscono di chi ha bevuto troppo. Per via della barba lunga e dei capelli bianchi e arruffati, e degli occhi a palla e azzurri iniettati di sangue, sulle prime ho l’impressione che si tratti di un clochard erudito, in ogni caso di qualcuno che è in cerca di un pretesto per attaccare bottone. Il pretesto è una sfida giocata sul filo di colte preferenze musicali che affondano nella storia del rock. Quando poi l’uomo tira fuori dal portafoglio una carta di credito e reclama il proprio diritto a bere un drink e a sedersi al nostro tavolo, mi accorgo che in realtà potrebbe non essere un clochard.

È ancora la città paradossale dei calembour e delle scritte dotte e argute lasciate sui muri o si è trasformata in un luogo sempre più costoso, instagrammabile, foodificato?”

Forse è una delle tante figure eccentriche che popolano il centro di Bologna e il cui cuore batte fra i muri color senape e i pilastri tipicamente imbrattati da invettive (“12 anni di psicoanalisi, droga borghese per frustrati e violenti”), aforismi e caustiche storielle surreali scritte a pennarello. Uno dei due amici seduti al tavolo prende l’iniziativa e chiede allo sconosciuto di nominargli tre musicisti, non di più, che a suo parere meriterebbero di varcare le porte del paradiso, ma lo sconosciuto si rifiuta di rispondere, non apprezza l’invito a giocare, come se spettasse soltanto a lui il diritto di fare domande. Si sente un dio. Tanta distinzione e scontrosità mi ricordano il temperamento proverbialmente polemico di un famoso artista bolognese, lo scrittore e fumettista Filippo Scozzari. Quindi lo sconosciuto alza la posta e chiede, con voce stentorea e sbiascicata: “Paolo Poli o Vittorio Gassman?”.

Non riesco a capire se lo sconosciuto sia uno straniero (per qualche secondo mi viene il sospetto che sia un americano trapiantato a Bologna, come a suo tempo lo furono i musicisti Mike Patton e il povero Philippe Marcade, appena scomparso) o se sia invece un italiano che parla con un accento molto specifico, forse originario di qualche remota valle alpina, magari arrivato a Bologna nei lontani anni Settanta (magari un “facocero del DAMS”, espressione usata, mi pare, da Stefano Tamburini) o approdato nei tondelliani anni Ottanta e mai più ripartito. “Vittorio Gassman”, rispondo. In quel momento un fragore proviene dalla strada, come un mucchio di ferraglia e lamiere precipitato dal cielo e caduto di schianto sull’asfalto. Quel fracasso improvviso probabilmente aziona una leva nel cervello pieno di alcol dello sconosciuto e smuove così un ricordo, associato al rumorismo praticato da una vecchia band industrial berlinese, gli Einstürzende Neubauten, un tempo famosi per l’uso dei martelli pneumatici come strumento musicale. Lo sconosciuto, infatti, con aria di sfida ci rivolge una terza domanda: “Einstürzende Neubauten”, dice, “prima o dopo la caduta del muro di Berlino?”. Intende chiederci se preferiamo i primi Einstürzende Neubauten o quelli successivi, degli anni Novanta.

Sono quasi le due di notte. Il barista s’intromette nello scambio e ci avverte che il locale sta chiudendo, così poco dopo ce ne andiamo tutti, lo sconosciuto da un lato del portico, io e gli altri due amici nella direzione opposta. Prima di salutarci, però, ecco un’altra visione: in strada un grosso ratto si muove fulmineo sotto la luce arancione dei lampioni, facendo la spola tra due luridi bidoni della spazzatura, secondo traiettorie che sembrano illogiche, ma che dovranno pur avere un senso e una ragione. Il topo e l’ubriaco mi sembrano entrambi manifestazioni di un unico genius loci bolognese, che forse presto una macchina riuscirà a catturare e prevedere grazie all’analisi di una montagna di numeri, dati e metadati.

Quando Pasolini afferma che dentro le vecchie case di Bologna abitano ‘gli stessi che ci abitavano prima’, sta dicendo che il PCI ha protetto la città da ciò che molti anni più tardi chiameremo ‘gentrificazione’.

Il giorno dopo mi risveglio col mal di testa, ancora stupito dal doppio incontro notturno avvenuto in una traversa della centrale via Indipendenza. Mi tocca ammettere di non essere più molto abituato all’imprevisto e alle apparizioni, vivendo da molto tempo a Milano, città ricca di eventi, ma povera di casualità e mistero. Se penso alle apparizioni a cui ho assistito da quando vivo a Milano, non mi viene in mente granché. Forse la volta in cui, seduto in un bar di via Abbondio Sangiorgio, ho chiesto a un tale di passarmi il Corriere della Sera e quel tale, in occhiali da sole, era Fabio Concato, l’autore di Domenica bestiale. Forse la notte in cui vidi sul tram numero 2 una ragazza dall’aria timida e traumatizzata, seduta accanto alla madre che la teneva per mano. La ragazza era una lattea e biondissima albina africana, che come tale, stando a quanto avevo letto una volta su un settimanale, poteva avere subito in passato qualche forma di persecuzione o poteva aver sofferto lo scherno e la derisione dei compagni di classe. Ma che città è, invece, Bologna? È ancora la città paradossale dei calembour e delle scritte dotte e argute lasciate sui muri (“Vacillo tra un pensiero leopardiano ed hegeliano”, su un muro di via Parigi) o si è trasformata in qualcos’altro, in un luogo sempre più costoso, instagrammabile, foodificato, spersonalizzato e vocato allo shopping, come lo sono diventati certi quartieri di Roma, di Milano e molti borghi turistici e luoghi di villeggiatura?

Proprio come sta capitando tra gli abitanti di altre città italiane e del mondo, ho la sensazione che anche i bolognesi si stiano interrogando sul presente e il futuro della loro città. Me ne sono accorto osservando e ascoltando (e anche leggendo per strada la frase stampata sui manifesti di una campagna di adbusting: “Questa città non è un albergo. Diritto alla città”). Ma voglio provare ad approfondire la riflessione, a partire da una mostra dell’artista Muna Mussie, che racconta una storia inerente un’epoca non troppo lontana, e dal film in dieci episodi This Is Bologna, scritto e prodotto da Opificio Ciclope, che invece riguarda un passato/presente.

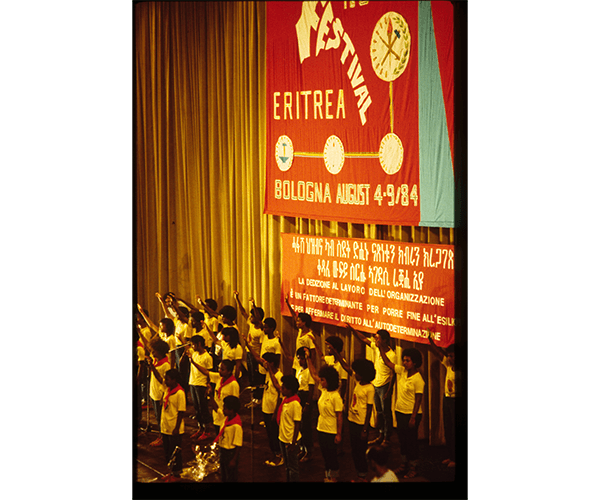

Bologna St.173. Un viaggio a ritroso. Congressi e Festival Eritrei a Bologna è il titolo di una mostra inaugurata a giugno 2023 nella project room del museo MAMbo di Bologna. Muna Mussie, insieme alla curatrice Francesca Verga, ha recuperato da più archivi una serie di foto, video, volantini e documenti di varia natura. Raccontano una vicenda molto particolare, di cui si può dire che si fosse persa la memoria. È la storia dei Festival eritrei che si sono tenuti a Bologna, in estate, per quasi venti anni, ininterrottamente dal 1972 al 1991. Centinaia di uomini e donne della diaspora eritrea convergevano a Bologna da mezza Europa, con le loro complessioni snelle, la naturale e sconcertante eleganza delle fisionomie, gli occhi scuri, accesi e spesso curiosi di tutto, che ha chi si ritrova per qualche giorno sbalzato in un luogo che non conosce. Lo si intuisce guardando alcune delle foto alle pareti. A Bologna s’incontravano per discutere e sostenere la lotta per l’indipendenza dell’Eritrea dall’Etiopia. La lotta per l’indipendenza era guidata dal Fronte di Liberazione del Popolo Eritreo (FLPE), un movimento di emancipazione di stampo marxista e apparentemente caratterizzato da un insolito protagonismo femminile, documentato nelle foto in mostra.

Le foto esposte nella project room del MAMbo – insieme ai video in VHS recuperati da Mussie, molti dei quali furono girati dall’operatore freelance e documentarista bolognese Giorgio Lolli – ci mostrano le facce e i corpi della diaspora africana, radunati all’interno di tensostrutture e sui palchi allestiti con il supporto dell’amministrazione bolognese e della regione Emilia-Romagna. Sarebbe fin troppo facile cedere al fascino guerrigliero del marxismo africano e degli eritrei e delle eritree del FLPE. Forse il passaggio più significativo (e a suo modo toccante) della mostra sono le lettere scambiate fra gli organizzatori eritrei delle varie edizioni del festival e i due sindaci comunisti e un terzo post-comunista che si sono succeduti alla guida della città di Bologna. Da Renato Zangheri (1970-1983) a Renzo Imbeni (1983-1993) e Walter Vitali (1993-1999). Si tratta di comunicazioni, in realtà, poco più che formali e burocratiche, aperte in un’occasione da un “caro compagno”, che testimoniano la grandezza e diversità irripetibile del Partito Comunista Italiano (ed emiliano e bolognese), capace, trenta o quarant’anni fa, della volontà politica necessaria ad accogliere, anno dopo anno, migliaia di esuli eritrei, aprendo loro le porte della città e mettendo disposizione spazi, mezzi e servizi.

Al centro della project room, sul pavimento della sala, è stato steso l’ingrandimento di un dettaglio della cartina di Asmara, capitale dell’Eritrea. La mappa mostra ai piedi del visitatore il lungo tratto nero della Bologna street che dà il titolo alla mostra di Muna Mussie. La presenza in Asmara di una strada dedicata alla lontanissima Bologna, prova l’esistenza di un legame speciale e non coloniale tra una città comunista della pianura padana e un paese del corno d’Africa. Mussie sottolinea il valore di questo rapporto mediante la posa di una polvere argentata sopra la traiettoria di Bologna street segnata sulla mappa, così come un filo argentato ricama affettuosamente alcune vecchie pagine del Resto del Carlino, incorniciando l’articolo dove si dà notizia dell’arrivo delle folle eritree. A monte di questa vicenda di scambio e fratellanza, ci fu quindi, negli anni Settanta e Ottanta, l’impresa di una classe dirigente che ha segnato la storia e la vita di Bologna. Eppure, paradossalmente, il PCI venne combattuto non solo dai suoi avversari di destra e centro, ma anche dalla sinistra extraparlamentare del periodo, che spesso non si limitò a contestare e criticare il PCI, ma lo detestò e lo volle odiare.

Volendo, il lavoro di Muna Mussie dialoga con un particolare di una vecchia opera esposta in un’altra sala del MAMbo. È il celebre dipinto I funerali di Togliatti, opera del 1972 del comunista Renato Guttuso. Nella folla dei partecipanti al corteo funebre in onore del segretario comunista Togliatti, oltre ai militanti comuni, e poi, tra gli altri, Leonid Breznev, Gian Carlo Pajetta, Elio Vittorini e Jean Paul Sartre, troviamo anche l’attivista afroamericana Angela Davis, con la chioma afro che sfiora le tempie dell’attore Edoardo De Filippo.

Sul PCI alla guida dell’amministrazione di Bologna ha pronunciato un giudizio particolarmente lucido il bolognese di nascita Pier Paolo Pasolini, in occasione di una lezione tenuta in un liceo scientifico di Lecce, nell’ottobre del 1975, una decina di giorni prima di morire all’Idroscalo di Ostia. “Che ruolo hanno avuto i comunisti a Bologna? Hanno avuto una funzione conservatrice”, disse Pasolini,

hanno conservato il centro storico, hanno fatto in modo che la conservazione fosse fatta bene, hanno tenuto le case fuori e dentro così com’erano, le hanno rimesse a posto, rese moderne, quindi niente miseria, niente umidità, però ci abitano dentro gli stessi che ci abitavano prima. I rapporti sociali a Bologna, il tipo di vita bolognese, è ancora, come si dice un po’ retoricamente, a dimensione umana. I comunisti hanno svolto una funzione in fondo conservatrice […].

Attraverso una capriola dialettica, che ancora oggi ribalta gli schemi e il senso comune della sinistra, Pasolini riconosce al partito votato dagli operai e dalla borghesia progressista italiana una funzione in realtà “conservatrice”, ma positiva. Insomma, Pasolini invita a considerare il paradosso per cui gli effetti di un’azione conservatrice possono rivelarsi più socialmente avanzati dei presunti progressi della modernizzazione. E quando Pasolini afferma che dentro le vecchie case di Bologna abitano “gli stessi che ci abitavano prima”, sta in sostanza dicendo che il PCI ha protetto la città da ciò che molti anni più tardi chiameremo “gentrificazione”.

Ma che cosa resta della città che nel 1975 si prese le lodi e i complimenti di Pier Paolo Pasolini? La risposta probabilmente non sta in This Is Bologna, documentario a episodi di 75 minuti, partorito da una realtà bolognese nota come Opificio Ciclope. Ogni episodio è focalizzato sul racconto di una vicenda parziale e stravagante, di un’ossessione, di una figura umana particolare, di un business atipico o di un luogo marginale. Una voce narrante accompagna le immagini con un’intonazione da letteratura fantastica:

Gli autobus di Bologna non si fermano mai. Il Notturno 61 prima o poi arriva. ruggendo nell’afa silenziosa delle notti di agosto, fendendo la nebbia di febbraio […] Il suo percorso bustrofedico è un mulino di preghiera tibetana […] Non si verrà mai depositati nell’oscurità, troppo lontani dalla porta di casa.

Come un viaggiatore romantico del XIX secolo, This Is Bologna va in cerca dell’illusione, del mistero, del pittoresco, della rovina, del weird e del bizzarro felsineo. Ciò che è eventualmente diventata Bologna resta fuori campo, forse perché non è ritenuto di grande interesse. L’episodio d’apertura riguarda la vicenda di una donna che negli anni Ottanta, scavando sotto una casa di via Fondazza, trovò due cippi votivi che anticamente segnavano l’ingresso nel villaggio etrusco preesistente all’odierna Bologna. Seguono un racconto del mestiere dei vecchi barbieri, rimpiazzati da nuovi maestri del taglio, provenienti da remote regioni del mondo (“Nuove città sostituiscono le precedenti, un granello di sabbia alla volta”, commenta il voiceover) e poi le interviste alla titolare e a un cliente dell’ultimo cinema porno di Bologna, alternato alle voci di un gruppo di frequentatori del circolo LGBTQI+ del Cassero, inventori di un buffo gioco da tavolo. Il sottotitolo del film di Opificio Ciclope non lascia indifferenti: “Stiamo guardando qualcosa per l’ultima volta senza saperlo”. Ricorda l’incipit del romanzo Gli anni di Annie Ernaux:

Tutte le immagini scompariranno. La donna accovacciata che, in pieno giorno, urinava dietro la baracca di un bar al margine delle rovine di Yvetot, dopo la guerra, si risistemava le mutande con la gonna ancora sollevata e se ne tornava nel caffè; il volto pieno di lacrime di Alida Valli mentre ballava con George Wilson nel film L’inverno ti farà tornare […].

“Stiamo guardando qualcosa per l’ultima volta senza saperlo” e “Tutte le immagini scompariranno”. Il punto di vista di Opificio Ciclope non è amaro né apocalittico come ci si potrebbe aspettare. È lo sguardo non perturbabile dello stoico che accetta il mutamento e le sue leggi, mentre osserva con distacco e ironia l’inesorabile modificarsi del paesaggio, accogliendo ciò che di buono e saporito è nel nuovo e scoprendo fra le pieghe del tempo presente nuove apparizioni. A proposito di apparizioni. C’è un cortometraggio dimenticato di Bernardo e Giuseppe Bertolucci, tutto girato a Bologna. Dura nove minuti e risale al 1989. Venne prodotto dall’Istituto Luce in occasione dei mondiali di Italia 90. Un gruppo di bambini gioca a nascondino e si rincorre tra le torri e piazza Maggiore, fino al santuario di San Luca, in una città completamente e assurdamente deserta, fino a quando all’imbrunire non spunta una banda di paese che suona l’Internazionale.