U n regista decide di fare un film sulla propria interiorità; un film che catturi non la realtà a lui circostante, ma piuttosto il suo modo stesso di abitarla, subirla e reagirvi, di opporvi il suo vissuto individuale più intimo e profondo. Un film sulla sua identità, in un certo senso, se con “identità” intendiamo in senso quasi letterale quel che dentro di lui resta saldo di fronte al mutamento e al trambusto continui del resto del mondo. Quale forma dovrebbe dare a questo suo film? Quale linguaggio potrebbe essere adatto ai suoi propositi? Molte arti plastiche o musicali consentono, per esprimere stati d’animo, di affidarsi al potere dell’astrazione; il regista però vuole ricorrere al cinema, arte realistica e narrativa per eccellenza, per raccontare la sua vita interiore. Una via impervia, forse impraticabile. Nella loro natura ultra-figurativa, fotografica, che costringe la vista a raccogliersi intorno alle apparenze di oggetti determinati, le immagini cinematografiche non sembrano poter scartare dal legame con la materialità e l’esteriorità del reale; per quanto possano certamente proporre sguardi metaforici e punti di vista soggettivi, non è detto che riescano a restituire direttamente il senso pieno di libertà, apertura e autonomia esistenziale che la persona può sempre rivendicare di fronte a quel che vede o che le accade.

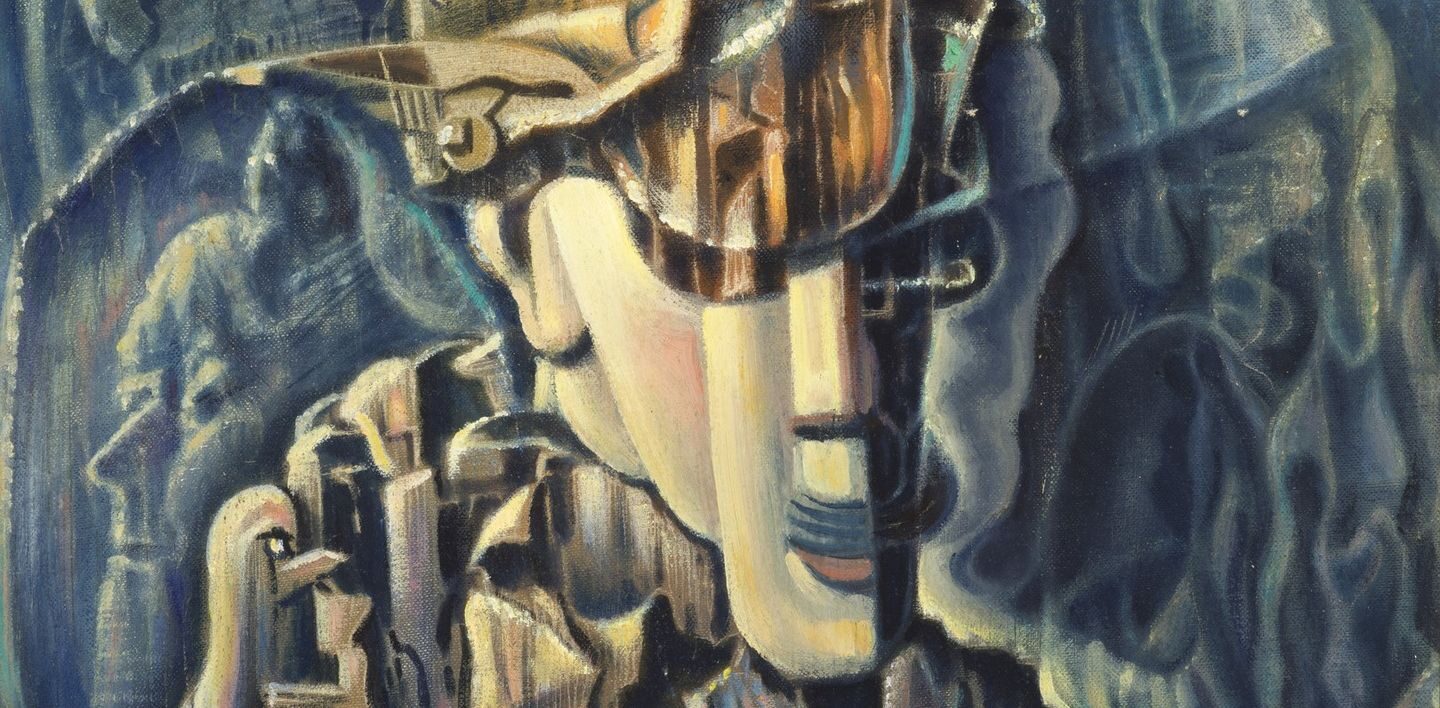

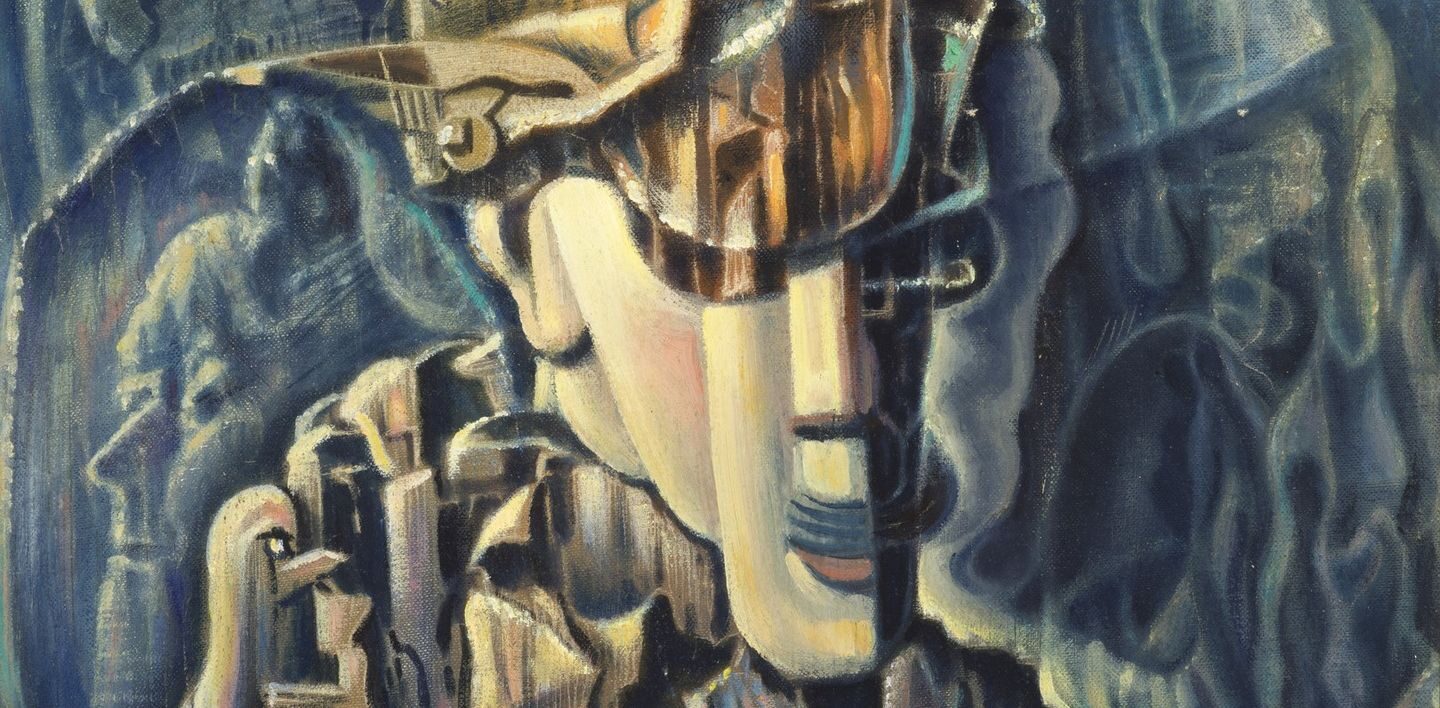

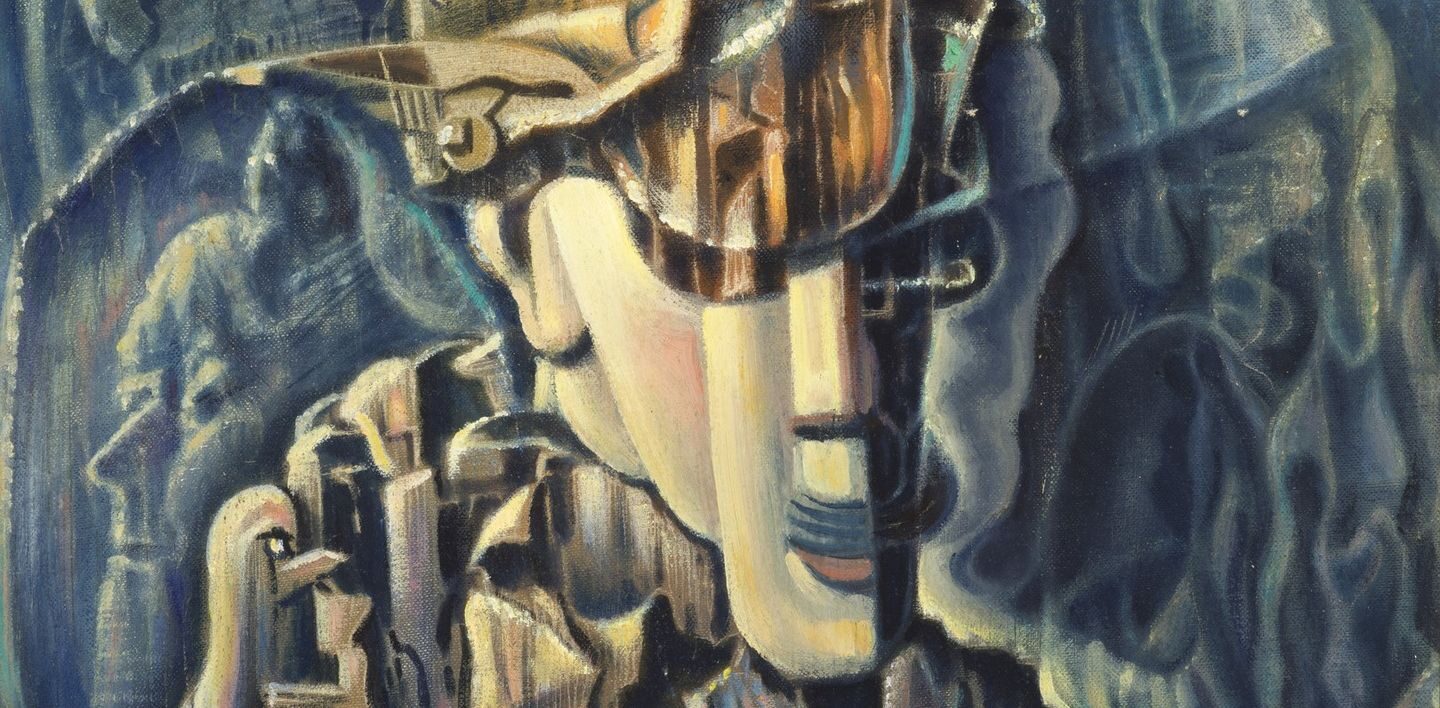

Alla fine degli anni Ottanta Derek Jarman, regista, artista visivo e attivista omosessuale inglese, era stato una delle prime figure pubbliche a dichiarare pubblicamente la propria positività al virus HIV, sfidando lo stigma intorno alla diffusione dell’AIDS. In questa ultima fase della sua vita, fino alla morte nel 1994, con la sua attività registica sembra voler cercare altre vie per portare avanti istanze e visioni del suo cinema da sempre anticonformista. Dopo aver inseguito per anni una messa in scena insofferente a qualsiasi pudore, opulenta e sensuale, che esplorava l’idea del queer in un filo teso tra passato e presente, tra realismo e incantamento, la sua poetica appare ora contrassegnata dal tentativo di ridurre ai minimi termini l’apparato dell’immagine. I suoi film Edoardo II (1991, ispirato al dramma omonimo di Christopher Marlowe) e Wittgenstein (1993, sulla vita del filosofo Ludwig Wittgenstein) sono caratterizzati da ambientazioni di impianto teatrale, con scenografie estremamente scarne e fondali scuri, illuminati solo da certi accesi tocchi di colore in alcuni oggetti o nei costumi dei personaggi. Nello stesso periodo, il regista è particolarmente affascinato dall’opera del pittore Yves Klein, noto per aver brevettato e impiegato nei suoi lavori astratti e di body art quasi unicamente una sola peculiare tonalità di blu, denominata in suo onore International blue Klein. Il mondo di Jarman però è sempre più dominato dalla malattia e dalle sue complicanze: una di queste è un’infezione retinica responsabile di una progressiva perdita della vista, ridotta ormai soltanto a una coltre bluastra popolata da ombre e aloni indistinti. In questo momento così difficile, il progetto originario di dirigere una biografia di Klein maturerà in qualcosa di completamente diverso, di molto più personale.

Dopo aver inseguito per anni una messa in scena insofferente a qualsiasi pudore, opulenta e sensuale, la poetica di Jarman appare ora contrassegnata dal tentativo di ridurre ai minimi termini l’apparato dell’immagine.

Blue, l’ultimo film di Jarman prima della morte nel 1994, non mostra agli spettatori nulla più di uno schermo interamente saturato da una campitura monocroma, quel blu Klein che occupava i pensieri del regista e dilagava anche – seppure in una tonalità probabilmente un po’ diversa – nel suo campo visivo. Su questo fondale denso e quasi abbacinante si alternano suoni (il traffico, la goccia nella flebo), musiche (pezzi originali, composti da Simon Fisher Turner, e non originali) e voci (dello stesso Jarman e dei suoi interpreti-feticcio John Quentin, Tilda Swinton e Nigel Terry) che ripercorrono e danno corpo a episodi della quotidianità, ricordi e pensieri, ma anche passaggi lirici e visionari, proiezioni immaginifiche di altrove spazio-temporali, e persino inserti provocatori e punk come un esplicito pezzo di spoken word dell’artista Momus, intitolato Lesbian man. Il blu è l’unico elemento visivo del linguaggio scelto da Jarman per darci accesso all’intimità della sua esperienza di quell’ultimo periodo. Questa forma così criptica e compressa vuole evidentemente riprodurre l’isolamento e la deprivazione sensoriale in cui la malattia aveva gettato il regista; eppure, nonostante Jarman stesso considerasse Blue quasi un documentario sull’AIDS, le sue scelte in questo film vanno oltre un’esigenza di mimesi o di condivisione di uno stato di sofferenza. Al contrario, Blue è il tentativo di uno sguardo mutilato (ma non annichilito) di allargarsi a cercare attraverso l’arte un orizzonte di resistenza, di affermazione del sé più autentico, e di trasfigurazione della propria condizione.

Per capire fino in fondo il significato di un gesto artistico come Blue, è necessario più di ogni altra cosa capire quale linguaggio questo gesto mette in campo; qui però vengono subito allo scoperto i limiti delle categorie più ordinarie. Tanto per cominciare, non è scontato nemmeno che Blue possa essere definito film, quantomeno se si pensa al cinema nella sua accezione più tradizionale, in cui difficilmente la proiezione di un fondale blu con accompagnamento sonoro sembrerebbe trovare posto. Si può parlare di immagine cinematografica per l’austera monocromia di Blue – un esperimento ancora più radicale rispetto a quello di un film “fotografico” come La jetée (1962) di Chris Marker, che dell’esperienza del cinema sacrificava il movimento ma non la figuratività? Se fin dai suoi albori il cinema è stato (e per molti versi rimane ancora) un dispositivo tecnologico di resa realistica del mondo, le immagini che produce non possono che essere figurative; ma il tratto fondamentale che distingue la raffigurazione dall’astrazione è che la prima deve farci vedere degli oggetti fisici ben determinati, che incarnano proprietà visive concrete come forme, colori o estensioni.

Questo vale a livello logico, nella misura in cui non possono darsi raffigurazioni di proprietà visive “in sé”, non istanziate da un qualche oggetto (le proprietà qualificano gli oggetti, non sono di per sé oggetti), e vale anche a livello psicologico, poiché la nostra esperienza delle raffigurazioni è governata da un meccanismo di “segmentazione figura-sfondo”, per il quale ogni immagine risulta ai nostri occhi composta di una sagoma in primo piano, delimitata da qualche tipo di contorno, che emerge da uno sfondo. Ma soprattutto, vale anche per immagini figurative dotate di un senso traslato o allegorico. Ogni raffigurazione della vecchiaia è una raffigurazione di un corpo vecchio; un’immagine della malattia può farci vedere una stanza d’ospedale dalle tinte pallide, e un’immagine della morte può mostrare un cadavere o un cimitero di lapidi in rovina corrose dalla vegetazione selvatica. Alla luce di tutto questo, di che cosa sarebbe immagine un qualsiasi snapshot di Blue? Di per sé, una superficie uniformemente blu è semplicemente una superficie blu, non è un’“immagine del blu”, (qualunque cosa possa significare quest’espressione); quello che al massimo può sensatamente darsi è un’immagine di un qualche oggetto blu, perché come ogni altro colore il blu è una caratteristica visiva che può essere raffigurata solo come incarnata ed esemplificata da un qualche oggetto. Eppure, Blue è fatto da immagini in cui non è possibile vedere oggetti (così come non li poteva più vedere lo stesso Jarman).

Blue è il tentativo di uno sguardo mutilato (ma non annichilito) di allargarsi a cercare attraverso l’arte un orizzonte di resistenza, di affermazione del sé più autentico, e di trasfigurazione della propria condizione.

La sfida di Blue, per un costruttore di immagini come Jarman, è quella di raccontare una circostanza della sua vita che le immagini non sembrano essere in grado di raccontare. Il deterioramento della vista causato dall’HIV fa coincidere l’avvicinarsi della morte con una progressiva dissolvenza della realtà fisica circostante; questo però per Jarman, da sempre autore di un cinema di carattere allusivo e rivelatorio, comportava che non fossero solo i contorni delle cose a sfaldarsi, ma anche quelli della propria identità, di artista e di uomo omosessuale. Jarman è dolorosamente consapevole di come l’AIDS sia un’esperienza personale ma al tempo stesso condivisa con gli uomini e i ragazzi che sono stati sia i compagni di una vita sia gli ispiratori della sua selvaggia visione artistica. Una ferita collettiva che condanna un’intera comunità alla progressiva scomparsa: “non ho amici che non siano morti o stiano morendo”, ammette con amarezza a un certo punto del film, scandendone i nomi e rievocandone (o provando a immaginarne) gli ultimi istanti.

Di fronte al senso di perdita del sé e alla minaccia dell’oblio, fare un film diventa un atto di ribellione, che obbliga però a confrontarsi con i limiti del linguaggio figurativo tradizionale, troppo schiacciato su una dimensione materiale ormai diventata insostenibile per il regista. Da una parte, con la malattia il mondo esterno si è ridotto a un futile sottofondo, che sbiadisce a confronto con l’erosione della propria stessa esistenza; le incombenze pratiche giornaliere e pure i fatti dell’attualità (la guerra in Bosnia, in alcuni riferimenti che ogni tanto intervallano la narrazione) sono solo interferenze occasionali, incapaci di sovrastare la continua sofferenza nell’attesa della fine: “Che bisogno c’è di così tante notizie dall’estero se tutto ciò che riguarda la vita o la morte transita e opera interamente dentro di me”. Dall’altra parte, il corpo, stella polare dei primi film di Jarman (sia nelle ricostruzioni storiche di Sebastiane, 1976, o Caravaggio, 1986, sia nell’ode alla controcultura contemporanea di Jubilee, 1978) è ora una massa inerme e piagata dal virus, un intralcio di cui diventa necessario liberarsi: “Come posso fuggire con una flebo addosso? / Come posso fuggire da questo?”

Così come Jarman oppone al disfacimento delle funzioni vitali e del fisico una mente comunque mobile, animata da un bisogno di esprimersi, allo stesso modo Blue ci consegna un’immagine spogliata della sua funzione di raffigurare qualche oggetto, ma che nonostante ciò si rifiuta di svanire del tutto; un’immagine liminare, che non è canonicamente cinema ma nemmeno un’assenza totale di senso o uno schermo buio. Per non spegnersi e ammutolire definitivamente, questa strana specie di “blu-immagine” deve aggrapparsi ad altri segni come parole, voci, suoni e musiche, che sostengono il suo sforzo di farsi testimonianza anche senza mostrare figurativamente ciò che l’immagine cinematografica non può più riuscire a mostrare. Annunciato nei primi istanti del film dal suono di un triangolo, il blu irrompe subito come un lampo nell’occhio dello spettatore, e vi prende posto come una divinità temuta e invocata sin dalle battute inziali: “Dici al ragazzo: ‘Apri gli occhi’/Appena apre gli occhi e vede la luce/Lo fai gridare/Dicendo: ‘O blu esci/O blu sorgi/O blu ascendi/O blu entra’”.

Così come Jarman oppone al disfacimento delle funzioni vitali una mente animata da un bisogno di esprimersi, allo stesso modo Blue ci consegna un’immagine spogliata della sua funzione di raffigurare qualche oggetto, ma che nonostante ciò si rifiuta di svanire del tutto.

Ora che è proiettato sullo schermo, in un contesto in cui entra in relazione con altre manifestazioni verbali e sonore, il fotogramma blu assume un ruolo e un significato di immagine dentro a un linguaggio che comprende e integra varie dimensioni d’esperienza, come del resto fa normalmente il cinema. La dimensione sonora dona al blu una consistenza che cambia di volta in volta: i resoconti asettici di terapie, prescrizioni mediche e controindicazioni lo rendono pesante e compatto come le pillole che Jarman è costretto a ingerire; l’evocazione di scenari di meraviglie esotiche come il Taj Mahal gli conferisce la leggerezza di un velo o di un tessuto fine; i sussurri di Swinton ne ammorbidiscono la tonalità visiva pungente.

L’aura del monocromo può essere solenne, nei momenti di canto a cappella, oppure urticante, quando accostata ai rumori secchi degli strumenti medici e degli elettrodomestici dell’appartamento del regista. Il sottofondo della Gnossienne 1 di Erik Satie fa vibrare il blu di una melancolia sottile (in accordo d’altronde con l’espressione inglese feeling blue), quella che aleggia nei corridoi e nelle sale d’aspetto degli ospedali, in cui si parla piano e a disagio di fronte agli altri pazienti sconosciuti. Di contro, l’elettronica post-industrial dei Coil dà a quello stesso colore il tono acido del riflesso di una strobo, a rievocare notti passate tra discoteche, gabinetti pubblici e camere da letto altrui; ma non appena i beat sfumano nei rintocchi di una campana funebre e in un ticchettio ossessivamente ritmato, che evoca tanto un orologio quanto una flebo gocciolante, ecco che già si torna all’atmosfera opprimente del presente dell’AIDS.

A differenza di quello di un film realista, il linguaggio minimale ma potente di Blue riesce a catturare l’alone di fantasmi fisici (il corpo fragile e invisibilizzato del malato di AIDS, le ombre della cecità di Jarman) e mentali (immaginazioni, sogni, memorie e desideri, non sopiti dalla malattia) dalla consistenza precaria, che rischierebbero altrimenti di perdersi da un momento all’altro. E riesce a farlo proprio perché non articola un’esposizione denotativa e trasparente, con un codice narrativo robusto, lineare, di immediata decifrabilità (quale narrazione può dare un io la cui capacità di governare il proprio mondo è compromessa da un’estrema sofferenza?); piuttosto, porta alla luce una miscela in bilico tra allucinazione e realtà, un flusso di tracce e impressioni raggrumate intorno a un nucleo sensoriale privo di sostanzialità e confini, ma pur sempre stabile: il monocromo blu.

A differenza di quello di un film realista, il linguaggio minimale ma potente di Blue riesce a catturare l’alone di fantasmi fisici e mentali e dalla consistenza precaria, che rischierebbero altrimenti di perdersi da un momento all’altro.

L’oftalmologo del St. Bartholomew Hospital, Marco Polo in viaggio tra popoli sconosciuti d’Oriente, e miss Punch “Leather woman”, la motociclista lesbica out and proud punto di riferimento del Jarman adolescente closeted, appartengono tutti allo stesso continuum costruito dalla combinazione tra l’andamento divagante del racconto e la fissità del colore. Amplificati nel loro impatto dall’opacità cromatica dello sfondo, i vari inserti sonori mettono in comunicazione tra loro contesti lontanissimi (per esempio incrociando le bombe della guerra e il brusio di un caffè), con il tappeto musicale di Fisher Turner a fare da collante e a rafforzare la funzione del blu-immagine come particella visiva elementare del linguaggio di Jarman. Da incidente fisiologico dovuto al virus, il blu diventa elemento di valore simbolico, si fa rappresentazione pur senza rappresentare nulla che possa essere effettivamente esperito in quanto oggetto.

Secondo Wittgenstein – filosofo che Jarman amava al punto di dedicargli un film – ogni linguaggio è fondamentalmente qualcosa di simile a un gioco, a una pratica di ambientamento il cui significato può essere compreso solo nel contesto d’uso della forma di vita (cioè della situazione concreta). Se è così, però, anche per comprendere appieno il linguaggio di Blue occorre tornare alla forma di vita in cui esso nasce e si colloca: quella estrema e dolorosa della malattia, segnata come si è detto dall’esigenza insistente di trascendere la materialità e il corpo. In altre parole, accedere all’anima, come hanno sempre invitato a fare le religioni dottrinarie, che però finiscono per rimuovere e trascurare del tutto la singolarità delle esperienze degli individui: “Il Buddha Gautama mi insegna/a fuggire dalla malattia/ma lui non era attaccato a una flebo” nota ironicamente Jarman. La via di fuga quindi non può passare per percorsi prestabiliti, né di carattere religioso né artistico; al contrario, va cercata nell’azione radicalmente creativa, che inventa un nuovo codice espressivo capace di far emergere lo spirituale che si cela dietro la caducità della materia. Ma perché ciò accada, bisogna troncare ogni legame con il regno dell’immagine tradizionalmente figurativa, vista come un idolo fallace, una fonte di distrazione e inautenticità.

Nelle parole di Jarman stesso, accompagnate nel film da un flauto che suggerisce un risveglio, “abituato a credere nell’immagine, idea assoluta di valore, il suo mondo aveva dimenticato il comandamento dell’essenza: Non creare presso di te scultura o immagine alcuna […]. Dal profondo del tuo cuore, prega di essere liberato dall’immagine. L’immagine è una prigione dell’anima, la tua eredità, la tua educazione, i tuoi vizi e aspirazioni, le tue qualità, il tuo mondo psicologico”. Con Blue, Jarman vuole tenere a battesimo un’immagine rinnovata, che accolga il vissuto senza tradurlo in forme e sembianze di oggetti esteriori, e perciò senza renderlo estraneo a sé stesso. Ciò che il blu-immagine porta sullo schermo è proprio l’anima stessa del regista, la polifonia della sua interiorità; un referente ottenuto per sottrazione di figuratività, sviando dall’immagine ordinaria e finendo così, quasi paradossalmente, per ampliarne le possibilità rappresentative. Secondo la descrizione che Jarman stesso dà della propria operazione artistica e del suo senso, “riempio questa stanza con l’eco di molte voci/che hanno passato del tempo qui/voci sprigionate dal blu della vernice da tempo asciugatasi […]. Nel pandemonio dell’immagine/vi offro il Blu universale/Blu, una porta aperta sull’anima/una possibilità infinita/che diventa tangibile”.

Da incidente fisiologico dovuto al virus, il blu diventa elemento di valore simbolico, si fa rappresentazione pur senza rappresentare nulla che possa essere effettivamente esperito in quanto oggetto.

Questa possibilità infinita del blu-immagine è anche libertà dell’io di non lasciarsi completamente determinare dalla realtà esterna, ma di opporvi piuttosto una propria libera intuizione di fatti, tempi e luoghi, che può anche arrivare a rovesciare il loro valore apparente. Il significante stesso del blu nel film lavora su una duplicità che riflette questa condizione di apertura. Da una parte, infatti, il blu è sia, di fatto, il precipitato della malattia nell’esperienza visiva di Jarman, sia, in senso traslato, una maschera del vuoto incipiente della morte, la cortina in cui il virus lascia scivolare i malati (parlando della scomparsa degli amici, il regista parla di “una brina blu” che li ha avvolti e catturati). Dall’altra parte, però, nel momento in cui Jarman sceglie di prendere su di sé la prospettiva della fine, il blu rivela tutta la sua forza attrattiva e vitale – spesso grazie anche al contributo di armonie avvolgenti di cori e strumenti a fiato.

La sua immagine diventa un manifesto di resistenza proprio in quanto esprime e rivendica un nucleo identitario: sensazioni e pensieri sono immersi in un fondo di colore puro, primario e primitivo, estraneo alla molteplicità del mondo sensibile e alla ripartizione del campo visivo tra figura e sfondo. Un tutto che resiste indiviso di fronte sia alla parcellizzazione e frammentazione dell’esistenza in generale (dettata anche dalla necessità di impartirvi a forza un ordine e un senso), sia alla decomposizione della macchina-corpo, dovuta all’aggressione da parte dell’HIV. Nell’irriducibilità del monocromo blu, il film vuole mostrare come la vita interiore della persona umana possa riempirsi e impregnarsi di esperienze senza però doversi per forza identificare con esse, ma anzi mantenendo una propria autonomia. Più che come la celebre tabula rasa della filosofia sei-settecentesca, pronta a lasciarsi sovrascrivere dagli stimoli esterni, l’io appare qui come un vortice catalizzatore che investe il mondo circostante, ridefinendone i connotati in base alla propria energia e volontà.

Sensazioni e pensieri sono immersi in un fondo di colore puro, primario e primitivo, estraneo alla molteplicità del mondo sensibile e alla ripartizione del campo visivo tra figura e sfondo.

Passando attraverso l’inferno della malattia e della deprivazione sensoriale, con Blue Jarman arriva a maturare una forma filmica definibile come “cinema astratto”, che va oltre i limiti e le risorse del cinema tradizionalmente figurativo, e che, rifuggendo la strada del biopic convenzionale su Yves Klein, si appropria dell’idea esposta dal pittore nelle riflessioni sui suoi monocromi: “il blu è l’invisibile che diventa visibile”. La creatività di Jarman dà luogo a esiti prodigiosi e spiazzanti, come mutare una fine annunciata nella promessa di un nuovo inizio, o fare un film queer e carico di orgoglio identitario pur rinunciando a rendere in immagini la corporeità dell’esperienza; in Blue, il regista afferma la propria queerness come un desiderio assoluto che deflagra oltre la ragione e la sensibilità, fino a opporsi alla morte stessa.

Per queste ragioni, non dovrebbe stupire che Blue si concluda con l’evocazione di uno scenario che mescola atmosfere luttuose a lampi di languido erotismo: un’“isola dei morti” dove “ragazzi perduti/dormono per sempre/in un tenero abbraccio/labbra salmastre che si sfiorano/in giardini subacquei/dita di freddo marmo/toccano un sorriso antico”, a cui segue il ricordo di un amore passato, con “l’odore di lui/bello da morire/nell’estate della bellezza/i suoi blue jeans calati/gioia pura nel mio occhio spettrale”. È quella che Jarman si rappresenta come la propria destinazione ultima, l’incarnazione del compimento della sua vita personale e di artista alla fine del decorso dell’AIDS. Una scena che potrebbe appartenere a uno dei film della prima parte della sua cinematografia, ma proposta secondo un codice diverso.

Passando attraverso l’inferno della malattia e della deprivazione sensoriale, con Blue Jarman arriva a maturare una forma filmica definibile come “cinema astratto”, che va oltre i limiti e le risorse del cinema tradizionalmente figurativo.

Qui, in una descrizione vivida e poetica, punteggiata dal rumore delle onde e dai versi dei gabbiani, sono le parole a restituire la ricchezza e la pienezza visiva di dettagli e colori (l’azzurro del mare, l’oro, il rosso del corallo, il blu dei jeans), portando l’immaginazione lì dove l’occhio, dopo la malattia, non può più arrivare. La poetica registica di Jarman prova a protendersi verso l’aldilà, a cercare l’immortalità in una dimensione altra, poiché in quella della vita terrena “il nostro nome sarà dimenticato/col tempo/nessuno ricorderà il nostro lavoro/la nostra vita passerà come le tracce di una nuvola”. Resisterà solo l’immateriale che siamo riusciti a estrarre e trattenere dal nostro passaggio nel mondo, e così il fiore menzionato nell’ultima frase di Blue (“metto una pervinca, blu, sulla tua tomba”) non è un fiore letterale in carne e ossa, ma è il film stesso. Una promessa di eternità che può mantenersi solo per 79 minuti di sospensione dell’orizzonte visivo del reale, davanti a uno schermo blu che può diventare immagine solo nel contesto di un linguaggio cinematografico impalpabile, volto a far parlare l’interiorità senza nessuna mediazione.