I manoscritti non bruciano, dice Woland in un passaggio cruciale di Il Maestro e Margherita. Eppure la prima versione di questo romanzo memorabile di Michail Bulgakov fece davvero questa fine: bruciato in una stufa assieme alla minuta di una commedia e all’incipit di una nuova opera. Lo racconta lo stesso Bulgakov in una lettera al fratello, dove definisce il libro distrutto “le minute di un romanzo sul diavolo, di una commedia e l’inizio di un altro romanzo”. È il 1930 e la censura sovietica si è abbattuta nuovamente su Bulgakov, impedendogli le repliche di una pièce teatrale giudicata non in linea con i dettami rivoluzionari, che dovevano permeare pressoché totalmente le opere d’arte in circolazione. Lo stesso era avvenuto due anni prima, nel ’28, anno in cui lo scrittore cominciò a scrivere Il Maestro e Margherita: esattamente novant’anni fa. Questo romanzo, che Bulgakov scrisse e riscrisse fino alla morte senza davvero mai trovare una versione definitiva, divenne con gli anni la sua opera più amata, simbolo immaginifico e doloroso del suo rapporto complesso con la censura. E il fatto che al centro di questa storia ci sia il diavolo, una Mosca notturna e fantasiosa, un libro nel libro che parla di Pilato e Cristo e, soprattutto, una storia d’amore, ha reso la storia del Maestro e Margherita non solo una vicenda di censura e persecuzione, ma un racconto universale, diventato uno dei libri più amati del Novecento.

Oggi, a novant’anni da quella prima stesura finita poi tra le fiamme, il romanzo di Bulgakov torna al centro di varie iniziative culturali che lo stanno attraversando e riscoprendo. Iniziative che hanno a che fare soprattutto col teatro, o con le letture pubbliche che del teatro sono sorelle, ed è una bella notizia perché, nella complicata vicenda di censura che si abbatté sull’autore russo, il suo amore per il teatro c’entra moltissimo.

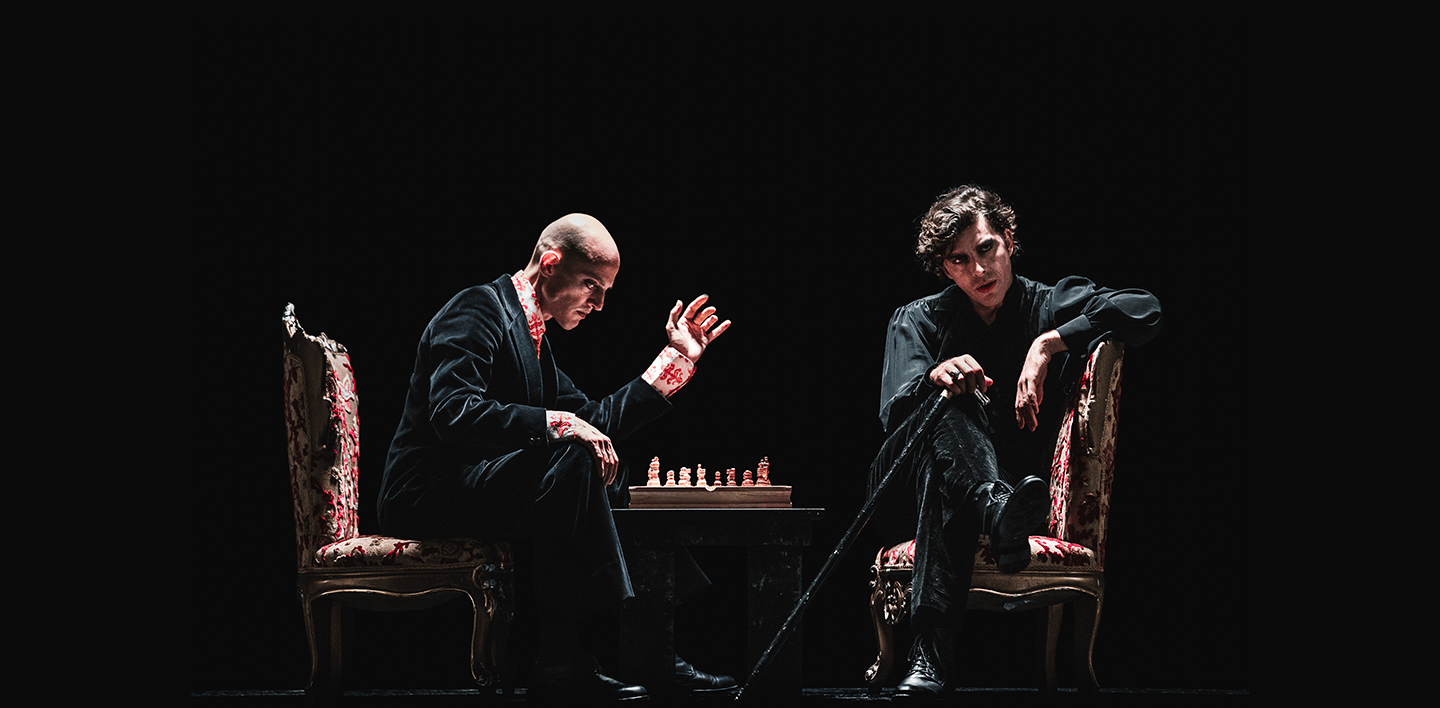

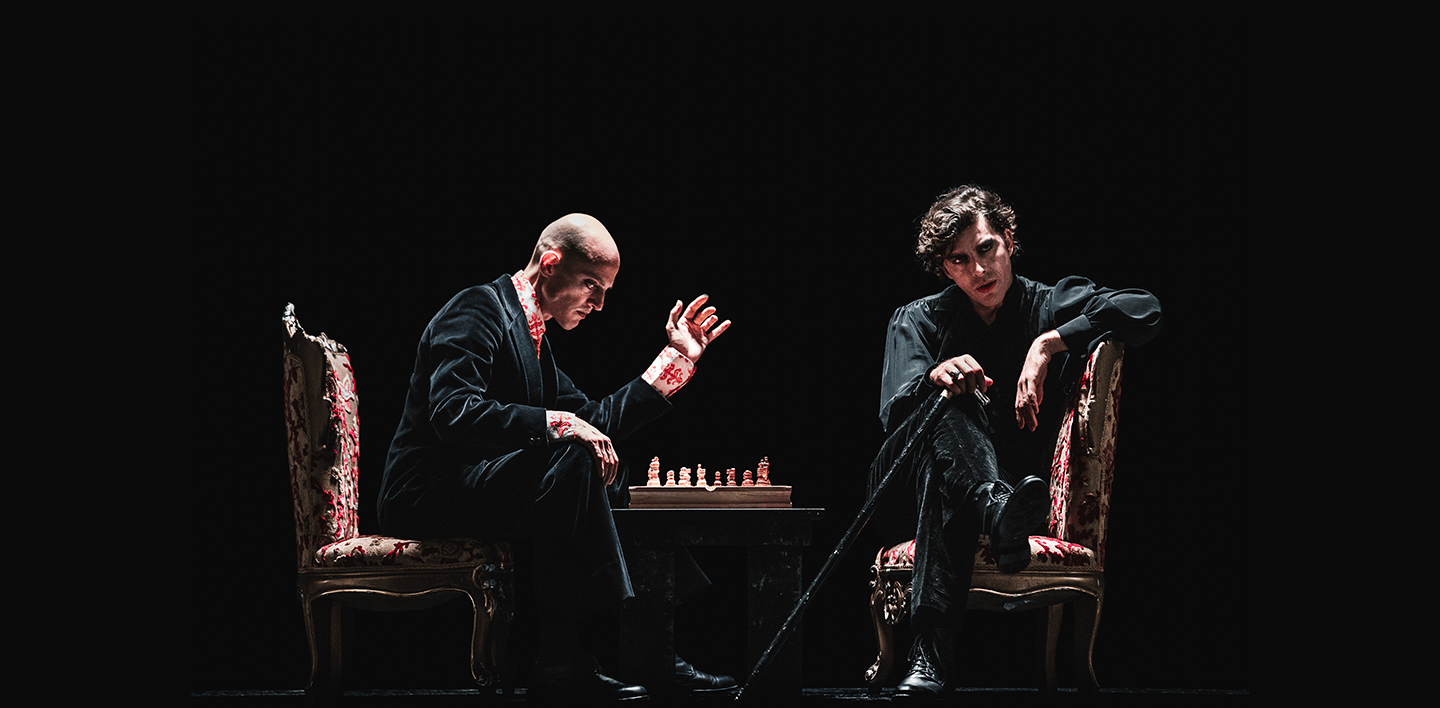

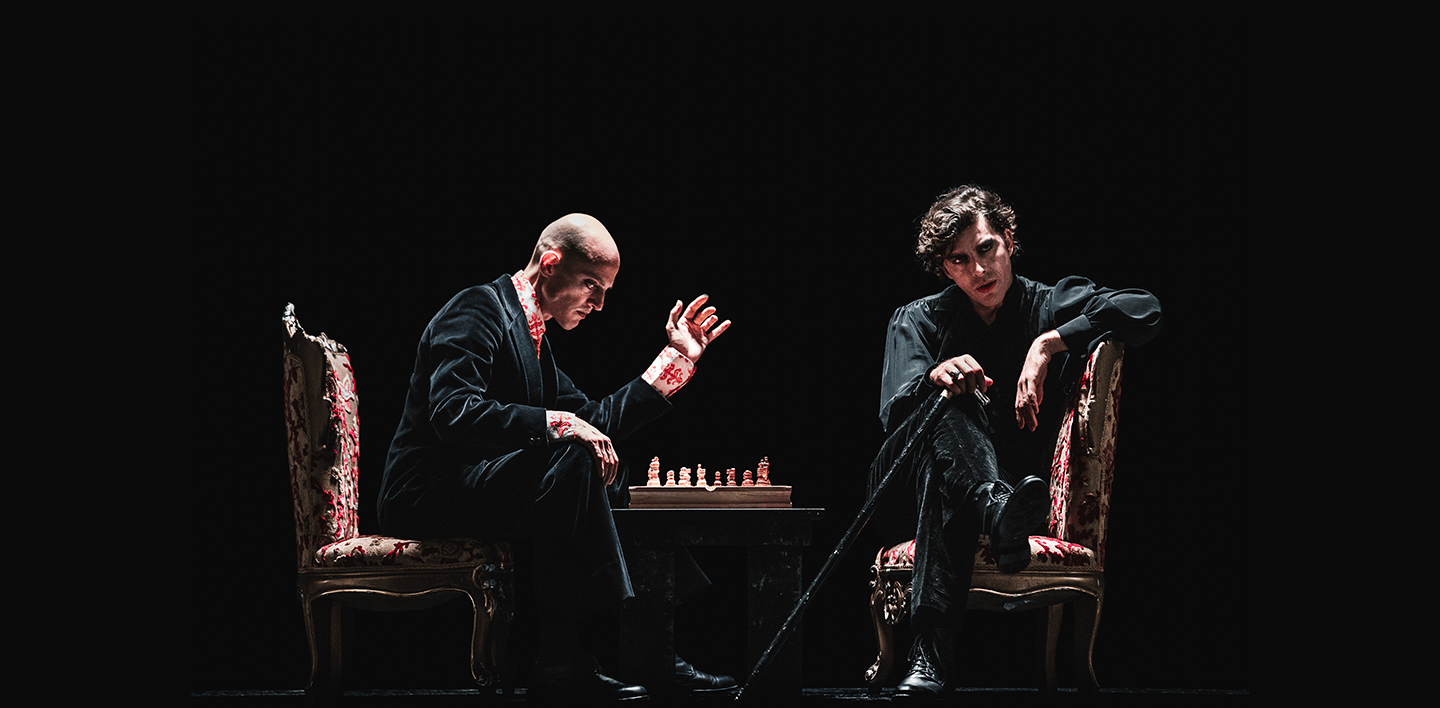

Il regista Andrea Baracco, ad esempio, ha portato in scena una riduzione del romanzo realizzata dalla drammaturga Letizia Russo, che vede come protagonisti Michele Riondino nel ruolo di Woland e Francesco Bonomo e Federica Rossellini in quelli del Maestro e Margherita. Lo spettacolo è andato in scena in anteprima a Solomeo, prodotto dallo stabile dell’Umbria, e sta girando l’Italia in questi mesi. Poco più a sud, invece, più o meno nello stesso momento, ha preso il via una singolare forma di “adozione” del romanzo da parte del terzo municipio di Roma, dove per tutto l’anno (cioè da settembre all’estate) sarà letto e celebrato in varie forme, dagli aperitivi alle letture pubbliche ai gruppi di lettura presso librerie e biblioteche. Un progetto ideato da Christian Raimo, che in quel municipio ricopre il ruolo di assessore alla cultura. La prima iniziativa è stata la lettura dell’incipit da parte di Valentina Carnelutti, che ha animato una serata molto partecipata. “È un romanzo che si può leggere a tutte le età, è scritto in una lingua che non è l’inglese e quindi può aprire uno sguardo su letterature meno conosciute e, soprattutto, è uno dei libri più amati”, spiega Raimo. E la risposta del pubblico sembra dargli ragione.

Sul fronte del teatro, d’altro canto, la risposta non è stata da meno. Non è facile traslare sul palco l’immaginario effervescente e insieme cupo del romanzo, così come non è facile traslare la sua lingua, frutto – la versione più diffusa – di varie stesure e montaggi. Ma sia Letizia Russo che Andrea Baracco hanno fatto un lavoro notevole, sintetizzando un materiale vasto e incandescente. La storia del Maestro e Margherita si svolge in un mondo, come quello sovietico, pervaso dall’ateismo, dove la comparsa del diavolo nei panni dell’aristocratico Woland (uno dei nomi germanici di Satana) crea una frattura nel razionalismo che innerva quella società. Come credere che quel professore straniero, esperto di magia nera, sia davvero il diavolo, anche se si attornia di personaggi inquietanti come il gatto Behemot e il sicario Azazello? Come dare credito alle figure fantastiche che passeggiano noncuranti per il centro di Mosca? La città, grazie alla prosa di Bulgakov, si trasfigura in un paesaggio affascinante ma anche doloroso, dove il Maestro vive il suo isolamento come una condanna, impossibilitato a pubblicare il suo libro su Jeshua e Ponzio Pilato perché ostracizzato dal mondo delle lettere sovietico, mentre l’unica persona rimasta a credere in lui è Margherita, la sua amante, che lui ha abbandonato per rinchiudersi volontariamente in manicomio.

La storia del Maestro e Margherita si svolge in un mondo pervaso dall’ateismo, dove la comparsa del diavolo nei panni dell’aristocratico Woland crea una frattura nel razionalismo che innerva quella società.

Lo spettacolo di Baracco trova la sua forza in una squadra di attori che, al di là dei nomi principali, riesce a tenere assieme il piano del fantastico con quello dell’umano, il grottesco con il commovente, che è poi la grande qualità della scrittura di Bulgakov (spiccano Michele Nani, Alessandro Pezzali, Diego Sepe). Ma c’è anche una componente visiva che cattura, giocando con una narrazione come quella di Il Maestro e Margherita che è anche esplosione di un immaginario pirotecnico: ad esempio nella scena della morte del professor Berlioz e della sua testa mozzata e del suo funerale, immaginata attraverso una coreografia di ombrelli; o nel volo di una Margherita nuda nella notte di Mosca, resa da un’altalena che fende lo spazio del teatro; o infine nel sabba conclusivo, un teatro degli orrori che sfila, su una passerella mobile, disegnando con un tratto gotico da Londra vittoriana la potenza di Woland e la sua sfida a dio. Già, perché il diavolo – che Riondino restituisce nella sua natura molteplice, a cavallo tra la bestialità dell’inumano e l’eleganza esotica di un nobile straniero – se da un lato disprezza l’amore che muove Margherita, pronta a seguire nell’abisso il suo amato autoesiliatosi in manicomio, dall’altro lancia a Dio (al regime, all’ordine costituito, allo stato crudele delle cose) il più umano degli atti d’accusa. “Guardali gli uomini che scelgono, nonostante te. Amali se puoi, come li amo io. È anche il mio mondo. Mia è la libertà, mia la rivolta”.

Bulgakov, con il suo Woland, si inserisce nel solco di quella rilettura in positivo del personaggio dell’angelo caduto che si sviluppò nell’Ottocento attraverso opere come la Litania di Satana di Baudelaire. E gli stessi rivoluzionari russi parlarono di Lucifero come di un possibile “dio del proletariato”. Perché Lucifero è sì il male, ma è anche il reietto, colui che non ha posto nell’ordine del mondo voluto da Dio e che ha avuto il coraggio di muovere guerra contro questo ordine. Bulgakov, intendiamoci, non simpatizzò mai per i bolscevichi: veniva da una famiglia ucraina che a Kiev simpatizzò per i Bianchi, e la sua opera più famosa in vita, La guardia bianca, racconta della guerra civile proprio da questa prospettiva. Tuttavia, più ancora che l’entusiasmo iconoclasta della Rivoluzione d’Ottobre, il grande nemico dello scrittore russo fu il moloch burocratico e l’involuzione autoritaria in cui precipitò l’Unione Sovietica. Il regime staliniano, più realista del re, ne censurò le opere soprattutto teatrali, nonostante sia noto l’apprezzamento che lo stesso Stalin aveva nei confronti di Bulgakov, del quale aveva molto apprezzato I giorni dei Turbin, adattamento teatrale di La guardia bianca. Eppure, delle dieci opere teatrali che Michail Bulgakov scrisse, solo quattro ebbero l’autorizzazione ad andare in scena mentre lui era in vita, e anche queste quattro non ebbero vita facile. I giorni dei Turbin porta un titolo diverso rispetto al romanzo proprio per non incappare nella censura – ogni riferimento ai Bianchi andava evitato – e venne rimaneggiata più volte. La fuga, dramma del 1928 che trattava nuovamente della guerra civile, fu prima bloccato e poi sbloccato per intercessione di Gor’kij, che lo apprezzò, ma poco dopo venne definitivamente censurato per apologia del movimento bianco. Nel 1930 ad essere bloccata fu La cabala dei bigotti, il suo testo su Molière, l’ispirazione per il quale gli arrivò a causa dello sconcerto che gli provocò una frase di Mejerchol’d, che aveva paragonato le drammaturgie di Majakovskij a quelle del grande commediografo francese. Il 1930 è anche l’anno del rogo del primo manoscritto di Il Maestro e Margherita ed è escluso, quindi, che fosse proprio la minuta Cabala a finire nella stufa assieme alla prima bozza del romanzo.

Lo sconforto di Bulgakov nel vedere bloccate le sue opere teatrali era enorme. E aveva riflessi anche sulle condizioni economiche dell’autore che, impossibilitato a lavorare, rischiava di scivolare nell’indigenza. Fu forse a causa di questa sua condizione che si verificò la famosa telefonata di Stalin allo scrittore. Bulgakov aveva inviato una lettera al Governo dell’Urss in cui denunciava il fatto di non riuscire più a lavorare e chiedeva pertanto di poter espatriare. “Le siamo venuti così a noia?” chiede Stalin a un Bulgakov che – stando al racconto che ne fa la moglie, colei che renderà noto al mondo l’episodio – resta davvero di stucco. Stalin consiglia allo scrittore, che aveva ricevuto un diniego alla sua richiesta di lavoro al teatro di Mosca, di ritentare. Di fatto, qualche tempo dopo Bulgakov ottiene un posto da aiuto regista. I due si congedano con uno scambio di battute degno di un testo di Bulgakov: “Dovremmo trovare il tempo di incontrarci e parlare, noi due”, dice Stalin; e Bulgakov replica “Sì, sì, Iosif Vissarionovic, ho davvero molto bisogno di parlare con lei!”. C’è chi crede che questa benevolenza di Stalin, che stimava la scrittura di Bulgakov, abbia salvato la vita allo scrittore. Ma anche se è vero che lo scrittore Bulgakov, a differenza del regista Mejerchol’d o del poeta Mandel’štam, morirà nel suo letto, è probabile che in questo episodio anche il calcolo politico abbia avuto il suo peso. La telefonata avvenne poco dopo il suicidio di Majakovskij, evento che colpì l’opinione pubblica mondiale, e l’Unione Sovietica non aveva voglia di far passare l’immagine di un paese dove gli intellettuali sono perseguitati. Ad ogni modo l’incontro tra Stalin e Bulgakov non avvenne mai. Lo scrittore tentò più volte di contattare il presidente sovietico, ma senza successo. Il colloquio con Stalin resterà una chimera, un’ossessione.

Più ancora dell’entusiasmo iconoclasta della Rivoluzione d’Ottobre, il grande nemico di Bulgakov fu il moloch burocratico e l’involuzione autoritaria in cui precipitò l’Unione Sovietica.

Il tentativo di dialogare con Stalin, d’altronde, risale a prima della famosa telefonata: già nel 1928 scrisse una lettera, rimasta senza risposta, a causa della censura in cui incappò una sua commedia. Ma in questo testo, intitolato L’isola purpurea, lo scrittore russo aveva preso la questione decisamente di petto. Si tratta di una satira in cui Bulgakov fornisce un ritratto spietato degli addetti culturali, siano essi produttori o censori, e che oggi è praticamente dimenticata ma che meriterebbe una riscoperta, perché nel testo emergono molti dei tratti salienti della sua poetica, dalla parodia feroce al mescolamento dei piani di realtà, che Bulgakov avrebbe poi sviluppato ne Il Maestro e Margherita. L’isola purpurea si apre con le vicende di una compagnia scalcagnata, messa su da Gennadij Panfilyč, che si trova a improvvisare una generale di un testo che non ha mai provato prima e neppure letto, intitolato appunto anch’esso L’isola purpurea. Le ragioni di tanta fretta stanno nel cogliere la possibilità di far vedere il lavoro a Savva Lukič, l’addetto che deve rilasciare il nullaosta alla messa in scena dello spettacolo, prima che egli parta per il sud, e salvare così l’investimento e gli sforzi di Gennadij Panfilyč. Lo spettacolo, firmato da un autore piuttosto patetico che si è scelto lo pseudonimo di Jules Verne in omaggio allo scrittore francese che adora, racconta di un’isola remota abitata da indigeni rossi, che vivono sono il dominio di mercanti di schiavi bianchi… “Ma che razza di indigeni sono?”, si chiede Gennadij Panfilyč – che ha promesso a Savva Lukič che lo spettacolo sarebbe stato “ideologico fino al midollo”. Bulgakov satireggia attraverso la metafora grossolana dei rossi buoni e dei bianchi oppressori che, pur essendo smaccata, non riesce a fugare i timori di Gennadij Panfilyč di vedere i suoi sforzi e suoi soldi andare in fumo. “Queste allegorie! – tuona l’impresario contro l’autore – Stia attento. Savva va in bestia quando ha a che fare con delle allegorie. Non venite a parlarmi di allegorie, dice sempre. Sopra sopra è un’allegoria, ma dentro è controrivoluzione bella e buona!”

Come ne Il Maestro e Margherita c’è un romanzo nel romanzo, anche ne L’isola purpurea troviamo un dramma nel dramma. L’isola purpurea, quella dello pseudo Jules Verne, viene rappresentata nella parte centrale della commedia, ma l’epilogo ci riporta in platea, dove un Savva Lukič sornione si è sorbito distrattamente lo spettacolo e alla fine, altrettanto distrattamente, dà il suo diniego: lo spettacolo è vietato. L’addetto culturale lo bolla come trozkista-socialrivoluzionario e afferma che “puzza di intellettualismo e liberalismo”. Ne nasce una lunga conversazione dove l’autore piange la sua miseria, raccontando la sua storia di scrittore che ha ripiegato sul giornalismo, scrivendo di tutto per pochi soldi, ed elemosinando i compensi che non arrivavano mai; tutte le sue speranze erano riposte nella sua opera teatrale, L’isola purpurea, quella che avrebbe finalmente mostrato al mondo (e ai detrattori) il suo talento. Gennadij Panfilyč, più cinico e pragmatico, non ne vuole sapere di vedere buttati al vento quindicimila rubli e tre mesi di lavoro, e alla fine riesce a far spiegare a Savva Lukič qual è il motivo della sua decisione: il finale del dramma. Mentre gli indigeni, dopo varie vicissitudini, si liberano dal giogo della schiavitù, i marinai restano invece schiavi. E dov’è finita allora la rivoluzione internazionale, dove la solidarietà? Gennadij Panfilyč, cospargendosi il capo di cenere, dice a Savva Lukič che è un genio del teatro sovietico, obbliga l’autore senza consultarlo a riscrivere il finale – “Vorrei vedere uno che non vuole una rivoluzione internazionale!” – e finalmente salva capra e cavoli. Ovviamente a discapito dell’opera.

I riferimenti che Bulgakov fa alla propria condizione di autore vessato dalla censura sono tragicomici, molto divertiti ma pesantemente espliciti. Talmente espliciti che, a un certo punto, finisce per inserirsi lui stesso nella commedia: “Non molto tempo fa è venuto da me un certo Bulgakov, l’autore della Corsa e dei Giorni dei Turbin – racconta malizioso Gennadij Panfilyč a Savva Lukič –, e si figuri un po’: mi ha proposto un lavoro! Che ne dice? Quando ho letto quella roba mi sono sentito tumultuare il cuore… di indignazione, naturalmente, si capisce. E così gli ho detto: giovanotto, a chi crede di aver portato questa roba?”. L’impresario cerca di ingraziarsi l’addetto culturale screditando un autore inviso alle autorità, al quale in verità ha già “sganciato” mille rubli d’anticipo. Bulgakov racconta così come la miseria umana non stia solo dalla parte del censore, ottuso e volitivo ma pronto a farsi imbonire a suon di the e pasticcini, ma anche nel mondo teatrale russo, asservito al potere, che sostiene tutto e il contrario di tutto senza il minimo rispetto per le opere e gli artisti. L’isola purpurea – quella di Bulgakov, non quella di Jules Verne – andò in scena una sola volta prima di essere vietata e messa all’indice. È a quel punto che Bulgakov decide di scrivere la famosa lettera, per difendere il suo testo dagli attacchi delle associazioni degli scrittori sovietici. “La stampa sovietica ha definito L’isola purpurea una pasquinata sulla Rivoluzione. È un discorso senza senso. La commedia non è affatto una pasquinata sulla Rivoluzione, per molte ragioni: ne indicherò una sola per mancanza di spazio. Una pasquinata sulla Rivoluzione è impossibile se non altro per l’eccezionale grandiosità di questo evento. Un pamphlet non è una pasquinata e la Commissione per il repertorio non è la Rivoluzione”.

L’opera di Bulgakov è affondata nelle pieghe della storia per poi riaffiorare. È successo cinquant’anni fa, nel 1967-68 e sta riaccadendo oggi.

Le vicende teatrali di Bulgakov, dunque, sono state il motore centrale della sua disperazione e questa disperazione è stata a sua volta il materiale su cui ha edificato la sua opera più famosa, Il Maestro e Margherita. È quindi particolarmente significativo che, a novant’anni da quei fatti, proprio dal teatro si parta per riscoprire la sua opera. E la produzione del Teatro Stabile dell’Umbria non è l’unica in circolazione in questa stagione. Licia Lanera, talentuosa attrice barese che dopo la fortunata esperienza con la compagnia Fibre Parallele ha intrapreso una carriera da solista, sta girando con un monologo basato sull’opera che segnò l’inizio dei suoi guai: Cuore di cane. È il 1925 e la satira indirizzata all’uomo nuovo sovietico, qui ritratto come un cane trasformato in essere umano da un dottore megalomane, un uomo-cane della strada che si esprime con un vocabolario volgare e pensa solo a sé stesso come farebbe un animale ma, come un animale, è anche piuttosto ingenuo, non passa inosservata. Assieme a Le uova fatali, altro romanzo breve di ambientazione fantascientifica dello stesso anno, Cuore di cane affonda il coltello della satira nella fiducia quasi mistica che i bolscevichi nutrivano nei confronti della scienza e del progresso, una fiducia che sfociava nella fede, tanto che alcuni di loro finirono per aderire a quella corrente di pensiero che più tardi fu ribattezzata “cosmismo”, che immaginava che un giorno la scienza, al pari di quanto prometteva il cristianesimo ma con maggiore efficienza, avrebbe liberato l’umanità dalla morte, e la scienza che per prima avrebbe raggiunto tale risultato sarebbe stata per forza di cose quella sovietica. Licia Lanera, accompagnata in scena dalle sonorizzazioni live di Tommaso Qzerty Danisi, rende con grande virtuosismo la bestialità e l’umanità di Poligraf Poligrafovič Pallinov, alias Pallino, il bastardino trasformato dalla genialità senza scrupoli di Filip Filipovič Preobraženskij, chirurgo di fama internazionale. Un oscillare tra umano e bestiale che l’attrice barese incarna con una maschera inquietante che, grazie alla sua interpretazione, si scioglie a tratti nel comico, seguendo lo scorrere ruvido e affascinante della scrittura di Bulgakov.

A differenza dei suoi testi in prosa, oggi, il teatro di Bulgakov non è semplice da reperire, se non in edizioni usate. I brani riportati in questo articolo sono stati presi dall’edizione del 1968 pubblicata dall’editore barese De Donato, che vista l’impossibilità di reperirli in russo all’epoca aveva tradotto le opere da una versione cecoslovacca. De Donato fu anche l’editore della prima mitica versione di Il Maestro e Margherita, che comparve in Italia nel 1967. Fu quello l’anno in cui il mondo conobbe il romanzo, rimasto inedito e pubblicato solo tra il 1966 e il 1967 sulla rivista Mosca, in Unione Sovietica. La sua opera, praticamente dimenticata, tornò all’attenzione del mondo grazie a questo libro incandescente, che faticava a trovare una sua forma. La versione pubblicata aveva diverse scene in meno rispetto a quella diffusa tradizionalmente oggi, alcune delle quali censurate per questioni “morali”, come quella in cui Margherita vola nuda nella notte di Mosca. La versione di De Donato, tradotta da Maria Olsoufieva, è la versione incompleta; pochi mesi dopo Einaudi ripubblicherà il romanzo con una nuova traduzione, proponendo al pubblico italiano la versione completa a partire dalla seconda edizione (in Russia tale versione, che recuperava i frammenti espulsi, fu presentata in volume nel 1968). D’altronde l’autore morì prima di completare il romanzo e il libro fu sistemato e ultimato dalla sua terza moglie, Elena Šilovskaja, che lo aveva già assistito nell’ultima stesura. Nella sua introduzione al volume Maria Olsoufieva, con una domanda retorica, salutava l’uscita del romanzo come l’evento letterario mondiale del 1967. L’affermazione era tutt’altro che azzardata: l’edizione inglese, arrivata subito dopo quella in russo, rese celebre il nome di Bulgakov in mezzo mondo e procurò all’autore una schiera numerosissima di estimatori dentro e fuori il mondo letterario, tra cui Mick Jagger che, coi Rolling Stones, incise una canzone ispirata al romanzo divenuta uno dei più grandi classici di sempre della band inglese: “Sympathy for the devil”.

L’opera di Bulgakov è affondata nelle pieghe della storia per poi riaffiorare. È successo cinquant’anni fa, nel 1967-68 e sta riaccadendo oggi. Sarebbe bello se ciò accadesse anche per la sua opera teatrale, che per l’autore russo fu così centrale. Ma al di là di ciò, il fatto che si torni a guardare a Bulgakov con insistenza, oltre ai cicli di riscoperta che naturalmente conoscono i classici, c’è forse una motivazione che riguarda il nostro tempo. Una traccia ce la fornisce Maria Olsoufieva nell’introduzione già citata, quando spiega quanto fosse centrale la dimensione religiosa e mistica nel pensiero di Bulgakov, che ruolo abbia giocato nella stesura del racconto di Jeshua, il romanzo nel romanzo, e non per la tentazione di un ritorno al passato, bensì per l’esigenza di resistere a un materialismo dilagante nella società sovietica che, prima ancora che inaridire i sentimenti religiosi, rischiava di inaridire e compromettere severamente la stessa possibilità di scrivere, di fare arte. “La nascita di un romanzo simile nella Russia sovietica degli anni Trenta – scrive Olsoufieva – può davvero, ripetiamo, sembrare un miracolo; ma forse soltanto per una illusione ottica dovuta alla nostra ignoranza. La storia ci sta restituendo a poco a poco i documenti segreti di quei dodici anni (gli anni tra il 1928 e il 1940, Ndr) e cioè di un periodo che pareva essersi rappreso in una crosta tanto gelata e compatta da farci disperare di poterne raggiungere gli strati più profondi. Oggi cominciamo a capire che sotto il congelamento della vita pubblica vi fu un franamento della vita psichica. Non ci riferiamo soltanto allo stalinismo e al suo terrore, ma ad un sommovimento più radicale, molto più nuovo e positivo, a un fenomeno che forse rappresenta un passaggio obbligato del nostro tempo: l’esperienza non più semplicemente pensata, ma concreta, vissuta, del materialismo, l’esperienza della tautologia in cui rischia di cadere la vita quando la realtà viene inchiodata a se stessa”.

Oggi, a novant’anni dalla prima stesura di Il Maestro e Margherita e a cinquanta dalla sua scoperta, il nostro tempo – e forse l’Italia in particolare – si confronta con un altro tipo di materialismo, un materialismo di segno opposto, consumista e nazionalista, incattivito dall’insicurezza per il futuro. Si tratta di un tipo di materialismo che nulla ha a che vedere con quello dell’era staliniana, ovviamente, ma che comunque finisce per proporre ancora una volta, in dinamiche del tutto diverse, un deficit di umanità. Per questo la prosa di Bulgakov, che parla del suo tempo e al suo tempo, finisce per riverberare in qualche modo con il nostro, diversissimo e lontano. Perché alla base di quella prosa c’è la presa di coscienza dell’insostenibile discrasia che il racconto imperante della realtà provoca nella nostra realtà interiore.