E ra un mestiere per maschi bianchi. Quando i fumetti diventarono un’arte di massa – cominciando proprio dal vicolo multietnico e sottoproletario delle grandi pagine di Yellow Kid – le redazioni dei giornali rimasero a lungo ostili alla partecipazione femminile e blindate nei confronti di chi non aveva la pelle abbastanza chiara. Ma non è solo per ribadire un dato di fatto che questa premessa appare necessaria. Si tratta anche di ricordare cosa le prime strisce hanno preso dalla cultura e dalla gente afroamericana, e in che modo. Minimizzare un’esclusione e ignorare un’influenza: se la storia del fumetto fa ora i conti con questa duplice rimozione, i vantaggi verranno all’analisi e alla comprensione delle opere. Non si tratta, dunque, solo di rendere giustizia.

I comics delle origini, gli stessi che in un impeto di furia creativa fonderanno il nuovo linguaggio, ospitano legioni di personaggi di colore, tutti più o meno vincolati nella loro rappresentazione da quelli che oggi chiamiamo stereotipi etnici o razziali. Se la causa di questi stereotipi è ideologica e affonda in pozzi che non abbiamo qui modo di sondare, la loro morfologia è invece piuttosto distinta, e se ne può tracciare una sommaria genealogia.

I primi neri dei fumetti – e con loro irlandesi, cinesi, ebrei, italiani… – sono caricature, tutti abitanti di quella che Opper chiamò Caricature Country, una nazione fatta solo di tipi e di accessi. Il guaio è che la caricatura offre tante possibilità quante ne chiude: dipende dal talento dell’artista che la fa e dalla conoscenza che si ha, o si vuole avere, dell’oggetto scelto. Di sicuro, esistono molti modi per fare la caricatura di un bianco, ma di un nero?

“Il naso ampio, le labbra grosse e i capelli crespi per un personaggio disegnato di colore sono importanti quanto la carnagione scura” sintetizza E.C. Matthews nel suo manuale di cartooning How to Draw Funny Pictures (1928), ricordando poi di concentrarsi su caratteristiche canoniche come “la passione dei neri per i vestiti sgargianti, i cocomeri, i polli, i dadi, la paura dei fantasmi…”.

Ma le leggi dell’accentuazione indiscriminata di determinate caratteristiche fisiche o caratteriali degli afroamericani erano state definite già nella prima metà del Diciannovesimo secolo nei diffusi, amatissimi minstrels show, dove uomini bianchi suonavano e recitavano sketch comici con la faccia dipinta di nero, arruffando i capelli e mettendo in evidenza gli occhi e le labbra. La pratica di questa maschera – il blackface sopravviverà alla lenta decadenza dei minstrels show – verrà inglobata nel vaudeville e, nonostante il crescente discredito, proseguirà sporadicamente fin dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma occorre qui evidenziare quanto profonda sarà la sua impronta sull’immaginario anglosassone e poi dell’Occidente tutto. Quali che siano le ragioni della sua nascita e del suo successo – esotismo, esorcismo, rituale apotropaico o inconscio desiderio di mescolare le culture – il “dispositivo blackface” si rivelò così potente che, quando cominciarono a prendere parte agli spettacoli, anche i neri dovettero dipingersi il volto. Lo stereotipo copre così l’identità, letteralmente, e sarà questa maschera da neri immaginari (immaginati dai bianchi) a costituire un modello iconografico e comportamentale non solo per i neri delle strisce, ma anche per tanti dei personaggi più o meno zoomorfi a venire. Tracce di blackface potremmo trovarle nella sintesi grafica di Felix, di Mickey Mouse… falsi neri anche loro, in incognito tra le vignette. Nero falso è il Golliwogg, lo gnomo dall’inestinguibile sorriso creato alla fine dell’Ottocento, che diventerà un giocattolo diffuso e imitato. Parente del Golliwogg è anche “l’odiato burattino” creato da Antonio Rubino per il «Corriere dei Piccoli», un ineffabile pupazzo di cui il lezioso, snervato proprietario non riuscirà mai, per quanto disperatamente ci provi, a liberarsi. Potremmo anche prenderlo come metafora di un rimosso che ritorna, dell’anima nera del fumetto, che non ha mai cessato di respirare sotto le gabbie del razzismo e dell’appropriazione culturale, e che ha appena cominciato ad essere riconosciuta. Ci vorrà tempo e studio, perché capita che la storia di un’arte, tanto più se giovane e selvatica, sia una storia di eccezioni, di varianti, di casi particolari come, ad esempio, il primo eroe seriale del fumetto italiano.

Nel domestico tukul: l’Africa dentro l’Italia

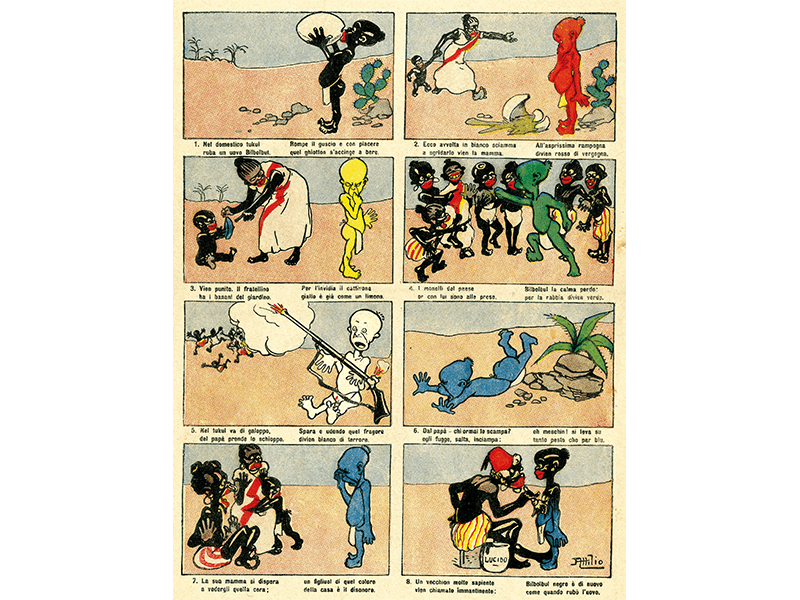

Il primo eroe seriale del fumetto italiano è un bambino africano. Si sa, ma ripeterlo dovrebbe comunque fare ancora un certo effetto. Aggiungiamo: il bambino è etiope, stando alle rare ma inequivocabili indicazioni spaziali, ed è il protagonista unico di storie che fanno a meno di personaggi bianchi. Avventure che potrebbero essere ambientate nella provincia italiana, non fosse per il fascino dell’esotismo e, ipotizziamo, del corpo esotico, il corpo del “selvaggio” di cui il senso comune occidentale accetta la nudità e percepisce presumibilmente più duttile, più adatto a sostenere le trasformazioni future. Intimamente razzista la premessa, coloniale l’orizzonte, bianchi i lettori, e nondimeno il primo eroe del fumetto italiano nasce eversivo suo malgrado, destinato a mettere in questione i luoghi comuni del linguaggio e i meccanismi dell’identificazione.

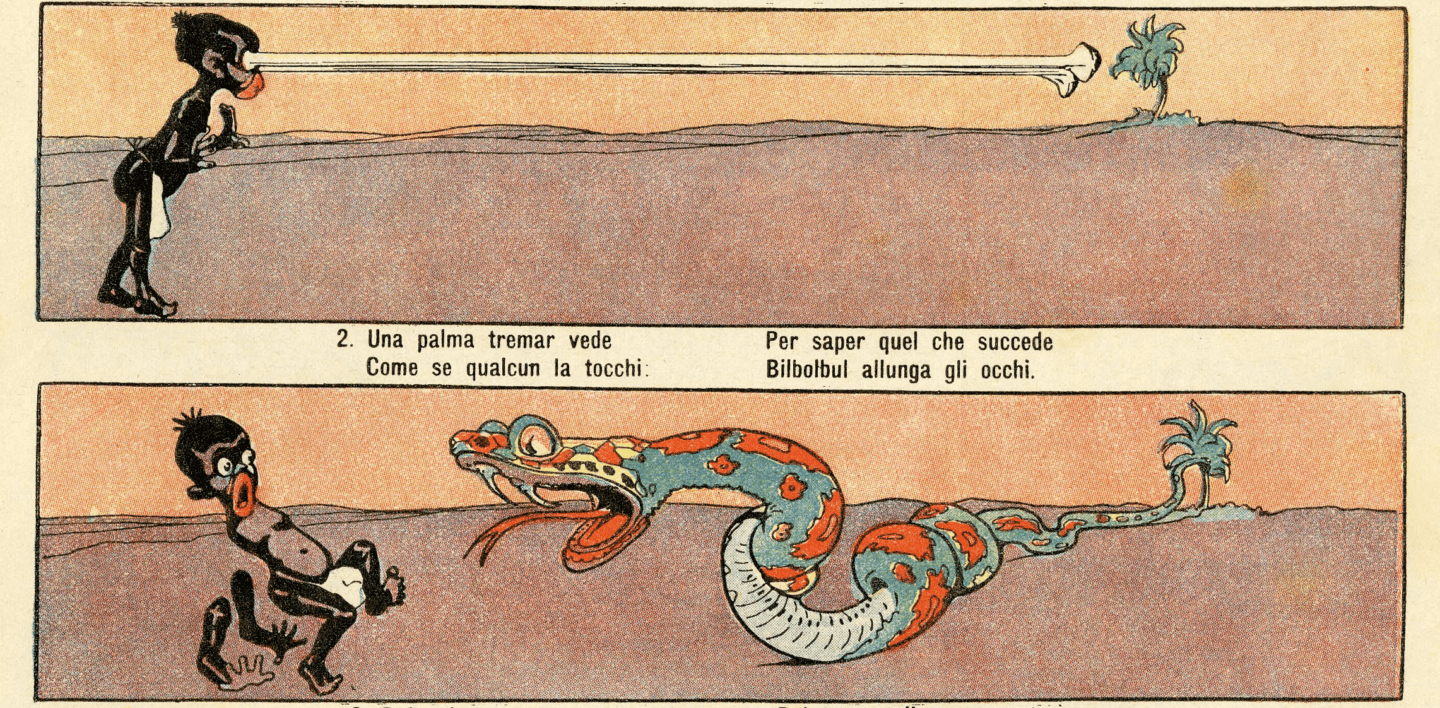

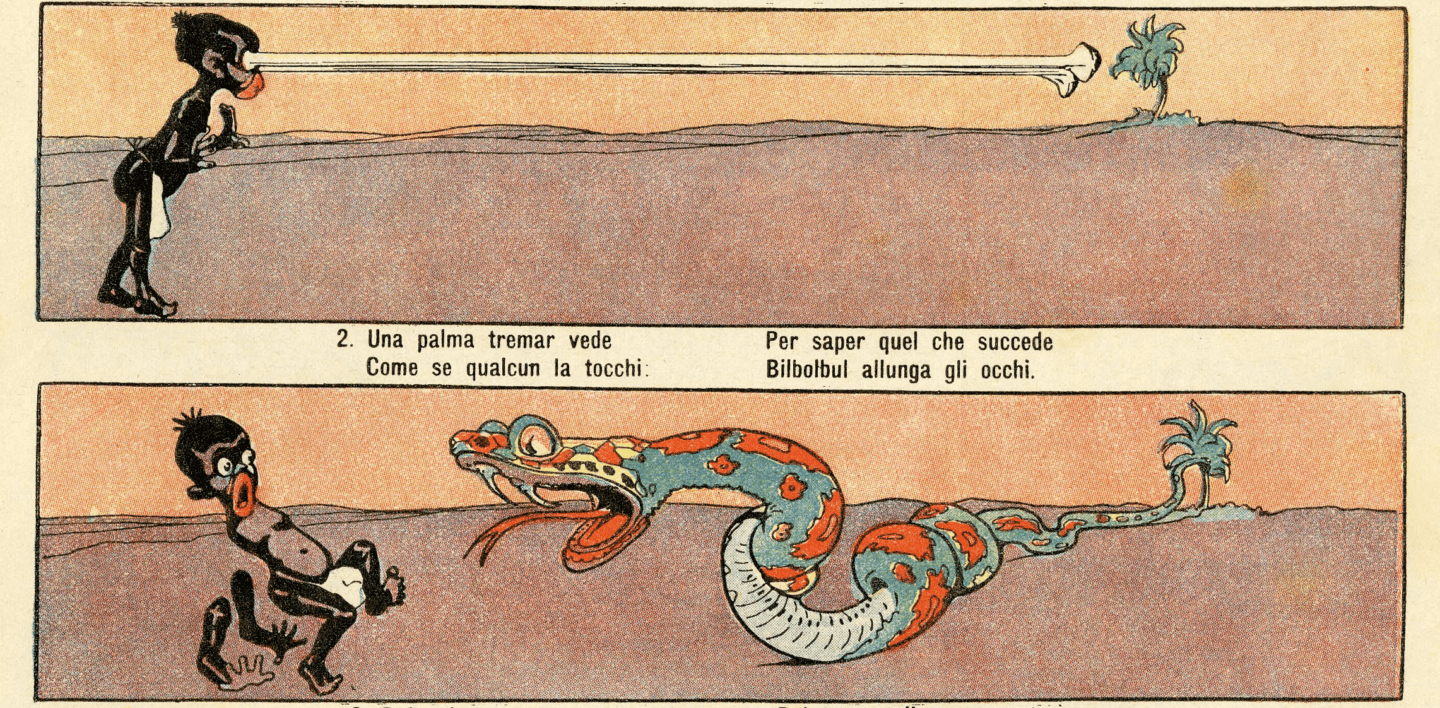

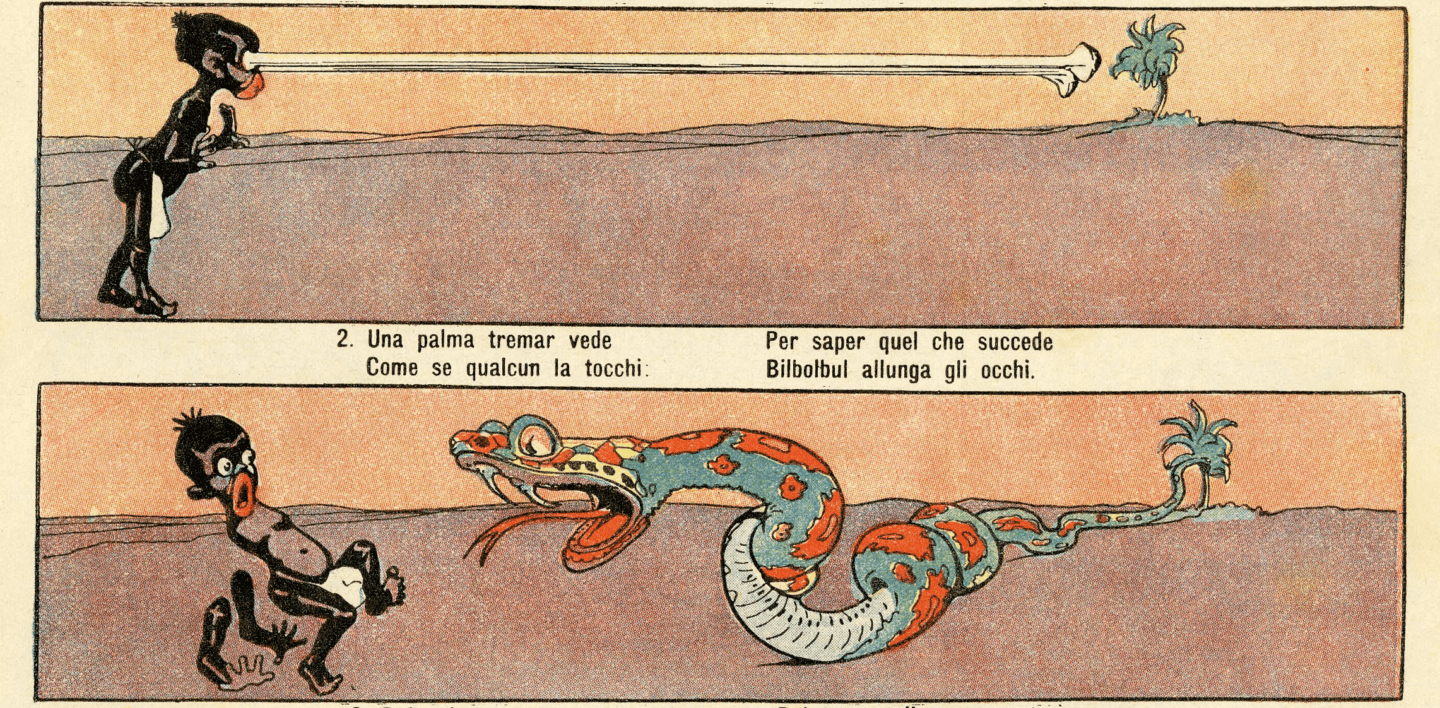

Bilbolbul di Attilio Mussino si affaccia al mondo nel primo numero del «Corriere dei Piccoli», 27 dicembre 1908. Il supplemento si apre con una burla standard del Buster Brown (Mimmo) di R.F. Outcault e si chiude con la prima disavventura del “negretto” che, dopo il furto di un enorme uovo, si trova a cambiare colore al comando delle rime – rosso di vergogna, bianco di paura – finché “un vecchion molto sapiente” non lo riporta all’opportuno, lucidissimo nero. Da questo esordio emblematico possiamo già rilevare che il nero non sia un colore come gli altri, ma rappresenta una condizione liminare: metà simbolico (come gli altri tipografici colori della pagina, bianco compreso) e metà mimetico, per non dire reale, indicativo di una condizione. E Attilio di nero ne usa molto, all’inizio, lasciando al marrone il minimo che basta a suggerire i volumi. Il ritmo e il disegno sono semplici quanto efficaci, la caratterizzazione etnica delle figure è ancora canonica. L’Africa è un cactus tra le rocce, un paio di palme abbozzate sullo sfondo, un deserto cangiante a tinta piatta, ma a partire dalla seconda storia, ambientata in un giardino, il paesaggio prende forma. E l’esotismo di Mussino non è poi così vago, piuttosto la sua Africa è un ibrido: scorci di vegetazione, alcuni abiti dei dignitari, certi tappeti si presentano indubbiamente etiopi, altri particolari richiamano una generica africanità, gli interni scivolano a tratti verso atmosfere più famigliari, riconoscibili dai lettori. Nel complesso, il mondo che Mussino crea attorno a Bilbolbul è uno dei suoi risultati più alti: un originale equilibrio di esotico e quotidiano, perfetto per le surreali metamorfosi del bambino. E per di più appare abitabile, vivo… di quanti altri esotici fumetti del tempo si può dire altrettanto?

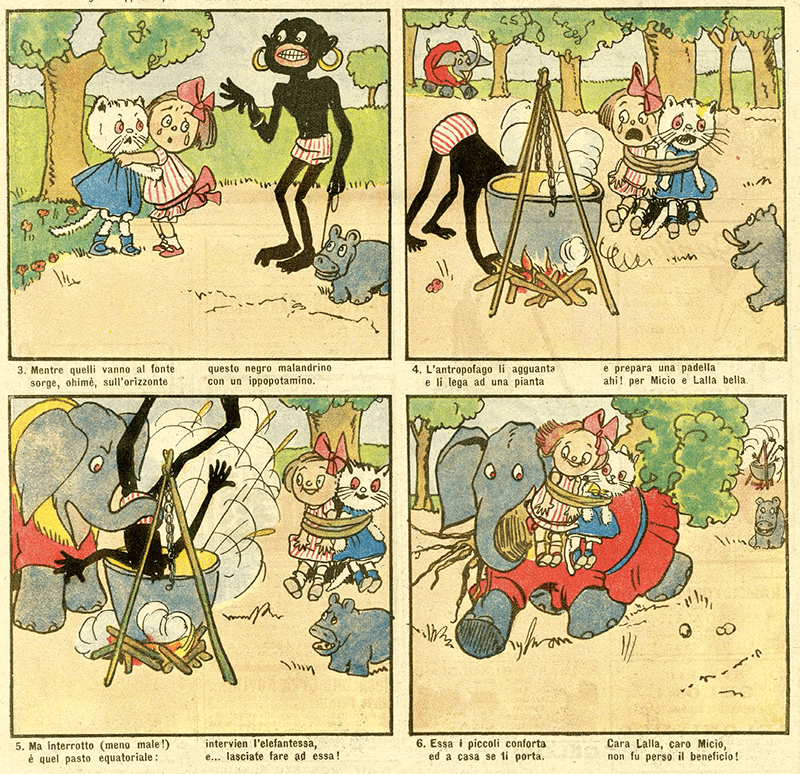

Perché il CdP dei primi decenni è popolato da personaggi di colore. Molti vengono dagli Stati Uniti, dopo aver subito una duplice mutazione: storie pensate principalmente per un pubblico adulto variamente alfabetizzato e multietnico si trovano ora convertite in letteratura infantile, per quanto apprezzata dalla famiglia borghese al completo; i balloon scompaiono in favore di una griglia fissa accompagnata da ottonari in rima. Nonostante il pesante adattamento, nei fumetti nordamericani la rappresentazione delle etnie e delle culture rimane complessa e conflittuale, dal Sam di James Swinnerton (Tom, il negro che ride), diretto discendente della comicità da blackface, al razzismo della satira borghese di Chocolate Drops (Don Pepé de Pepenero) di Edward Windsor Kemble, dall’irrisione globale di F.B. Opper all’aggressività coloniale di Louis Wain.

Tutto fondato sull’immaginario coloniale, il razzismo degli italiani è stato invece a lungo esercitato in absentia, e così confuso con le vaghezze dell’esotismo, così occasionale e di seconda mano da permettere a qualcuno, di tanto in tanto, di ipotizzarne perfino l’inesistenza. Solo oggi, forse, non possiamo più evitare di scorgerne la natura e la portata. Ma negli anni Dieci e Venti, fatto salvo il composto sostegno allo sforzo coloniale, Il «Corriere dei Piccoli», come il quotidiano che lo contiene, è lo specchio di un conservatorismo moderato che, in tema alterità, si troverà a dare spazio anche a menti meno allineate sul senso comune.

Quanto agli autori, se il razzismo è la base – meglio se un razzismo qualsiasi, distratto, privo d’intento militante –, lo stile gli darà forma. Se ci limitiamo ai più grandi, ecco allora che il razzismo a grado zero di Bonaventura, con il “cannibale” minaccioso ma stupido a fare da limpido antagonista, appare come il prodotto della stilizzazione estrema di forme e caratteri, lo sciagurato residuo della stessa fantasia gentile che anima le felici pagine di Sto. Più ambigua la posizione di Carlo Bisi, dove il razzismo può anche leggersi nel quadro di una pacata satira sociale e dunque, almeno, in parte convertirsi in ironia sul pregiudizio. Il caso di Antonio Rubino è più dissimulato e complesso, considerata anche la frequenza dei personaggi neri e dei giochi d’identità etnica. La facilità con cui assimila ogni cosa nel suo linguaggio decorativo e la progressiva marionettizzazione delle figure gli permettono di accogliere per automatismo gli stereotipi visivi, mentre quelli culturali rimangono del tutto accessori. Il suo Tidna Danna, ad esempio, è un raro caso di inversione dei ruoli, dove la spalla è il piccolo bianco coloniale, tanto inerte da essere presto praticamente soppiantato da un pitone.

Tra le colonne di questo periodo – l’era Spaventa Fillippi –, Attilio Mussino è la più disponibile. Crea personaggi, altri ne clona, manda i suoi eroi in guerra, se richiesto, sempre mantenendo una corrieresca misura. Ecco, per limitarsi alla Guerra italo-turca del 1911-12, i fallimentari tentativi di raggiungere la costa libica da parte del piccolo Nello, o gli incruenti trionfi del bersagliere Gian Saetta, che colleziona un prigioniero dopo l’altro. Quando però s’inoltra nel fantastico, Mussino sa lasciarsi andare al bizzarro, all’inquietante, e la sua teatralità trova la giusta collocazione. Soprattutto in Bilbolbul, che oltre a essere il luogo in cui si esercita la sua sperimentazione, vive anche, nel corso degli anni, una sorta di crescita, che vale la pena prendere in esame.

Le quattro età di Bilbolbul

1909, Il bambino alla lettera

Con la prima storia alla fine del 1908 e l’ultima all’inizio del 1910, questa è la stagione più prolifica e gloriosa di Bilbolbul: diciannove episodi a cui si può aggiungere un interessante crossover natalizio. I testi sono probabilmente di Renato Simoni, uno dei nomi di punta del «Corriere», commediografo, critico e al tempo direttore del supplemento culturale “La lettura”. Nell’impossibilità di ricostruire la dinamica della collaborazione, bisogna riconoscere che raramente la relazione vignetta-rime è stata più efficace e forse mai così essenziale. Il partito preso del CdP in termini di linguaggio – griglia rigida, separazione dei testi dalle immagini, versi –, qualunque ne siano state le ragioni, non è certo neutro in termini di enunciazione. Trovarsi definito, descritto, e non soltanto mostrato, è per un personaggio cosa ben lontana dal dominio dell’immagine e del confronto verbale che si era instaurato nei comics d’Oltreoceano. Eppure Bilbolbul sembra fondarsi sulla guerra totale alla costitutiva sentenziosità delle rimette come alla poetica della frase fatta. Modi di dire, metafore, sineddochi e metonimie, ricondotte al loro significato letterale, si trovano svuotate, e provocano un momentaneo collasso del linguaggio verbale a cui corrisponde, volta per volta, una sorta di euforia dell’immagine. Dalla caduta della parola – soprattutto se ammonitrice, didascalica – nasce il divertimento e si eleva l’arte di Mussino, che nelle prime storie azzarda addirittura la rottura della rigida gabbia a sei vignette. E mentre l’interazione di testo e immagini svuota, anche se solo per il breve attimo della sorpresa, gli stereotipi del linguaggio, corrodendone anche gli eventuali intenti moraleggianti, la deformazione iperbolica mette in prospettiva gli stereotipi della caricatura. Che, peraltro, di certo ci sono: il primo Bilbolbul rispetta gli stereotipi etnici con diligenza, nonostante si trovi sempre più spesso a mandarli in frantumi insieme al corpo del suo eroe. L’ambientazione scelta è chiara: quel corno d’Africa dove l’Italia ha insediato le prime colonie e subito pesanti sconfitte militari. Fin dall’inizio vediamo tukul, agavi, certi tappeti, perfino “Menelicche” in persona (nel n.23), abbigliato più o meno come nelle fotografie. E dentro quest’Africa vicina e lontana, contaminabile a piacimento, Bilbolbul vive le sue prime e più straordinarie trasformazioni, ma è forse più un giocattolo che un bambino, per il momento.

1913, Il bambino incantato

Passano tre anni e, nell’estate del 1913, Bilbolbul riappare con una precisa dichiarazione d’intenti:

dice il babbo: “più vedere

non ti vo’, figlio ribelle

Dice il bimbo: non temere

ora sto cambiando pelle”

E detto fatto si sfila la pelle come una giacca, mostrandosi sotto in apparenza uguale. Quello stesso luglio, la Somalia viene dichiarata ufficialmente una colonia. La guerra italo-turca è finita nell’autunno del 1912, ma la Libia sarà teatro, negli anni a venire, di una lunga e feroce guerra di occupazione. Difficile dire quanto il riaccendersi della politica coloniale influisca sul mutamento, ma sta di fatto che questo secondo Bilbolbul differisce dal primo per più di una ragione a cominciare dal riemergere di una, sempre contrastata, istanza pedagogica e dagli scampoli di realismo, come negli espliciti riferimenti alla povertà, un diverso approccio al disegno.

Tornando alla dinamica tra stereotipo e stile, è probabile sia l’innato l’istinto realista, più che un progetto consapevole, a portare Mussino in questa direzione, ma i caratteri connotativi non vengono stravolti, le proporzioni si armonizzano, il nero inchiostro si riduce alle ombre portate sul corpo, la gamma delle espressioni facciali diventa più sottile. Bilbolbul peraltro inizia lentamente a mostrare un carattere che si preciserà nella stagione successiva e che solo forzosamente possiamo costringere nel cerchio degli stereotipi razzisti. Disobbediente ma studioso, generoso ma pettegolo, spesso vanitoso ma mai insensibile. Quella in corso sembra quasi una trasformazione da marionetta a bambino vero; e se pensiamo che, tra la prima e la seconda stagione di Bilbolbul, Mussino vede pubblicata la sua classica versione di Pinocchio, forse l’analogia non è del tutto casuale.

La moderata immissione di realismo provoca anche uno slittamento dal puramente surreale al magico nelle metamorfosi del piccolo “abissino” (l’identificazione geografica viene esplicitata nella tavola del 24 agosto). È così che le peripezie di Bilbolbul avvengono ora in una dimensione più fiabesca, incantata, con scene di volo e un più intenso contatto con gli oggetti e con la natura, come nell’elegiaca tavola del 26 ottobre.

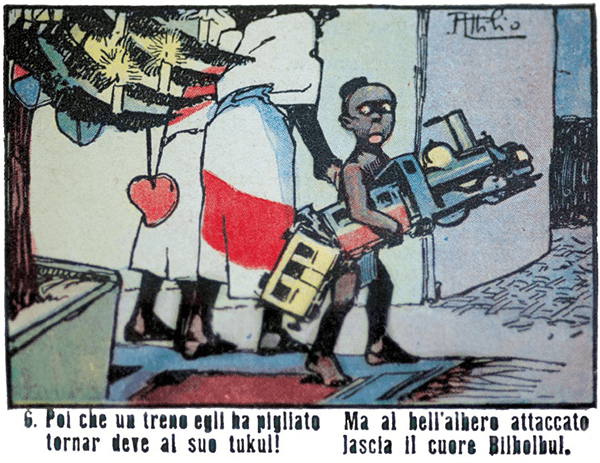

Lo stigma razziale è sempre dietro l’angolo e riappare inesorabilmente col natale. Era successo già nel 1909, quando Bilbolbul e i Tre cinesi (altra e più stereotipica creazione mussiniana) si erano messi in competizione per il possesso del succitato “odiato burattino”. Succede anche stavolta nell’ultimo episodio, dove Bilbolbul si trova invitato dal ricco un certo Ras Bambara, che si presenta come la classica caricatura del nero arricchito che imita malamente la supposta eleganza occidentale. Bilbolbul lascia il cuore attaccato all’abete e, per la seconda volta, esce di scena.

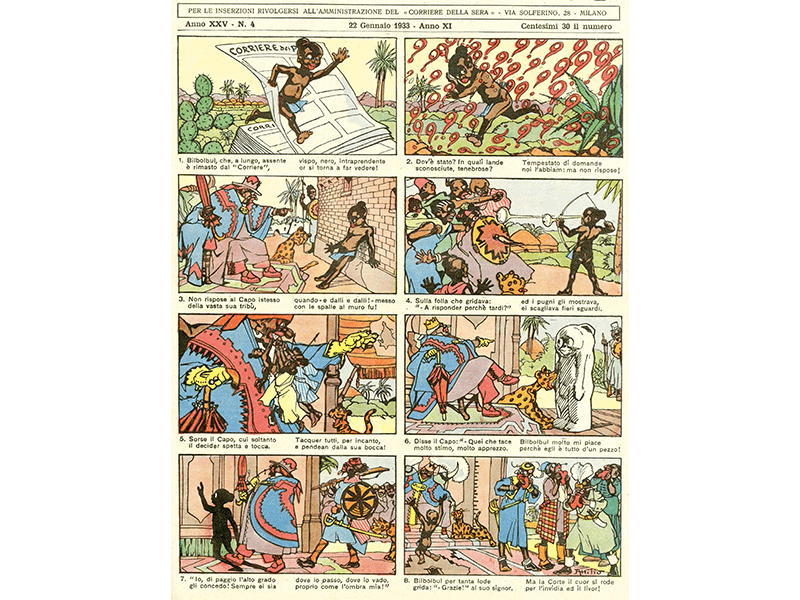

1921, Un bambino alla corte del re

Sono passati otto anni, in mezzo c’è la grande guerra e siamo nella tormentata vigilia della presa del potere da parte di Mussolini. I quindici episodi concentrati nella prima metà del 1921 formano un’unica, serrata narrazione che racconta l’ascesa di Bilbolbul da sguattero a cuoco favorito del re, la successiva caduta in disgrazia per le calunnie di qualche collega indignato dalla superbia del ragazzino, la fuga nelle natura e, infine, la reintegrazione a corte con tutti gli onori. Dal 1915, il supplemento è diventato più grande e la griglia prevede otto vignette, sarà anche per questo che il piano narrativo adesso prevale e sembra più che in passato guidare le invenzioni visive, che ormai hanno cominciato a ripetersi con una certa frequenza e non sembrano più in grado di reggersi da sole. La caratterizzazione grafica non subisce ulteriori evoluzioni, il disegno è a tratti più sbrigativo, in questa terza stagione, la partita si gioca altrove.

Stavolta, Bilbolbul vive una vera avventura, che alterna pause e momenti concitati, con i versi che mai come ora invitano all’empatia con il protagonista. Favola blandamente morale sull’ambizione e sul potere, il ciclo poggia sul vago etiopismo dell’ambientazione, con una “arci-città” piuttosto astratta e un re che riprende le sembianze dello pseudo-Menelik già comparso nel 1909. L’irascibile sovrano è anche il primo e unico vero comprimario che la serie abbia mai avuto, tanto da rubare in qualche vignetta la scena a Bilbolbul.

Nell’ultima vignetta, finale lieto ma sottilmente inquietante, vediamo “il migliore dei moretti” tra le fauci proprio del re che “grato, ha sempre in bocca / il suo bravo Bilbolbul”. Non ne avremo notizie per dodici lunghi anni.

1933, Vien sospesa la battaglia

È il gennaio del 1933 quando Bilbolbul, “vispo, nero, intraprendente” riappare sulle pagine del CdP.

Il direttore, dopo la morte di Spaventa, è ora Franco Bianchi, e il «Corriera della Sera» è ormai un giornale compiutamente fascistizzato. La prima storia scorre via con il bambino che si rifiuta di raccontare a chicchessia – compreso il re, qui declassato a “capo” – le ragioni della sua assenza. Il disegno sembra essere arretrato alle origini, recuperando nello stereotipo ma perdendo in cura e in energia. Le metafore visive oramai si ripetono inesorabilmente, la colorazione è diventata piattamente descrittiva e, nei sette episodi successivi, Bilbolbul vive situazioni piuttosto generiche – i giochi, la scuola, una fiera di paese – in un altrove genericamente esotico. Non è un degno finale, ma almeno negli ultimi tre episodi, qualcosa succede. Spalleggiato dagli altri bambini, Bilbolbul ingaggia una violenta disputa contro lo “screanzato” mercante che si è approfittato di lui. Sfuggita di mano, la situazione viene risolta da una pioggia di legnate (l’intervento degli adulti) che fa tornare alla ragione i contendenti. “Vien sospesa la battaglia”, recita l’ultimo ottonario.

Mancano poco meno di due anni all’inizio della guerra d’Etiopia.

Una versione di questo saggio è apparsa in Le storie nere del Corriere dei Piccoli, AA VV (Comic Out).