S anguine è lo strumento e insieme la tecnica di disegnare con un pastello color oro-rosa-incarnato, che consente di ottenere gradazioni vellutate del tratto. Luc Tuymans, pittore belga tra gli artisti più significativi del nostro tempo, intitola così la sua mostra-esegesi del barocco nell’arte ospitata dalla Fondazione Prada di Milano (18 ottobre 2018 – 25 febbraio 2019). Tuymans dice che la sua è solo una “interpretazione visiva”; la sua mostra non è didattica, accademica, scientifica; non si basa su periodi storici, tematiche ben definite e coagulanti. Offre una riflessione sul presente mediata da opere d’arte, contemporanee e non, che contengano una dimensione barocca, che emerge per vicinanza e accostamento, e non per un ragionato dialogo o confronto.

Il barocco per Tuymans è la risposta contraddittoria a una serie di scismi: tra monarchi assoluti e popolazioni sempre più povere; tra ceto medio ed economia capitalistica; tra Riforma luterana e Controriforma; tra Europa e Americhe; tra l’immutabilità e le riforme politiche e industriali; tra Filippo II e Guglielmo D’Orange; tra il conosciuto e il conoscibile; tra realizzazione e possibilità; tra mente e corpo; tra arte e vita; tra realtà e finzione.

Tuymans prende la parola barocco e la libera dal contesto storico e geografico in cui è nata, dalle pagine di una storia che è già stata scritta, dall’idea di pompa, opulenza, esasperazione del contenitore, brillantezza della forma. Rende così il barocco una categoria eterna di uno stato dell’arte, che riunisce antico e contemporaneo, perché per lui

è interessante e rilevante mettere a confronto il mondo contemporaneo, segnato da un populismo in espansione, e il Barocco, tutt’altra epoca, che potrebbe tuttavia ritornare in auge per la sua straordinaria attualità.

Il barocco diventa un’occasione interpretativa che si inserisce in un flusso scosceso che trascende il dato storico, perché, come dice Giulio Carlo Argan, “non indaga la natura, non si propone di accrescere l’accumulo di nozioni; indaga, con freddezza quasi scientifica, l’animo umano ed elabora ogni mezzo che possa servire a suscitare le sue reazioni”.

La mostra fa riflettere anche su un’altra questione. Il barocco storicamente segue il manierismo, da considerarsi come prima forma di avanguardia artistica che voleva rinnegare i codici espressivi precedenti per crearne di nuovi, rivoluzionari, aperti al futuro e detrattori del passato. Il manierismo è tautologico e autoreferenziale, è arte per l’arte, attento alla ricerca formale, allo studio dei codici espressivi. Il barocco nasce invece in un periodo di cambiamenti sociali, economici e religiosi e, quindi, si radica nella realtà, la interpreta e ne offre una visione complessa, fatta di luce e ombra, di esempi antichi e personaggi moderni. In questo, allora, il barocco si fa interessante, come modalità di interpretazione del presente, senza essere narcisistica esperienza dell’arte, ma pratica che fa della forma il miglior alleato del contenuto, che la permea in ogni pennellata e in tutti i colpi di scalpello. Barocca è allora l’opera che coniuga forma e contenuto, in un bilico che viene stravolto nel significato che esprime, sempre volto verso l’esterno e sempre colto in un contrasto intrinseco.

Gli ispiratori della mostra ora ospitata alla Fondazione Prada sono stati Caravaggio ed Edwaed Kienholz, già dalla sua prima tappa o incarnazione al Museo Reale di Belle Arti di Anversa (KMSKA) in occasione del festival barocco che ha interessato la città nell’estate del 2018. L’idea trova ora a Milano, “in una superficie pari al doppio […] [e attraverso] un percorso ancora più complesso [il suo] momento finale”. Di Caravaggio lo ha colpito in particolare il Davide con la testa di Golia (1609-10) della Galleria Borghese di Roma, in cui il giovane pastore imberbe solleva per i capelli la testa del filisteo appena mozzata, grondante sangue e autoritratto dell’artista; mentre di Kienholz la storica Five Car Stud (1969-72) esposta nella Documenta 5 di Szeemann, che mostra la castrazione di un ragazzo sudafricano, accusato di aver avuto una relazione sessuale con una donna bianca, da parte di un gruppo di giustizieri nel sud degli Stati Uniti.

Sono due opere “che evocano un’idea di stupore e di estasi” e che diventano matrice dell’intero progetto espositivo nella loro capacità di “suscitare una reazione che abbia un legame stringente col presente”. Così è l’intera mostra, una riflessione sul barocco come qualità di un’opera di mostrare delle ambivalenze (violenza e tenerezza, realtà e finzione, monumentalità e fragilità, morte e vita) capaci di suscitare un pensiero che trascenda il periodo storico di realizzazione ma si incunei nel presente. Perché il barocco diventa per Tuymans un concetto populista e un aggettivo che indica quella cosa che stimola una reazione nel momento esatto in cui la si osserva. Vale per un’opera, ma vale anche per la fruizione della conoscenza di oggi, in cui tutto è a disposizione di tutti per creare reazioni immediate.

Ritengo che l’epoca travagliata in cui viviamo oggi sia un’ulteriore possibilità di utilizzare quel periodo storico come punto di partenza da cui far scaturire una visione critica o una sorta di linguaggio visivo, che potrebbe anche non essere esaustivo, ma abbastanza ambiguo da avere un impatto.

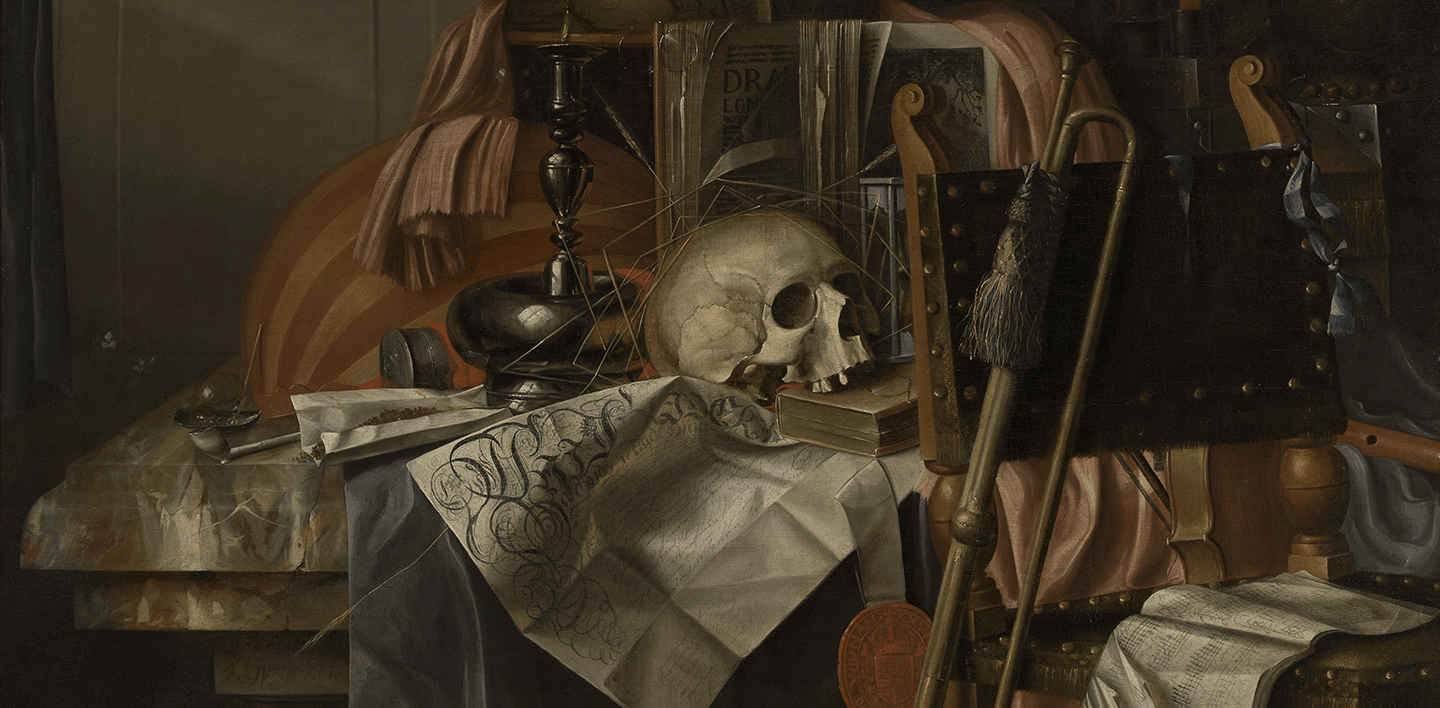

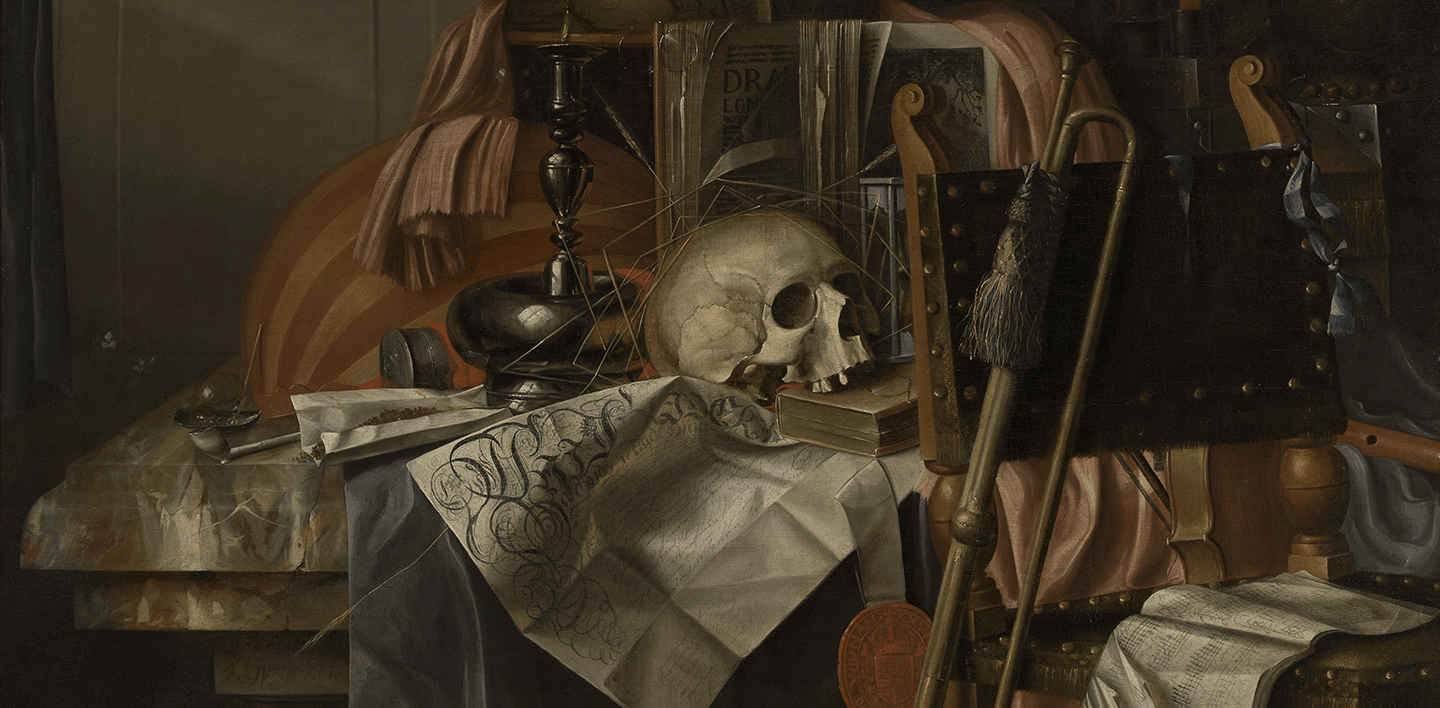

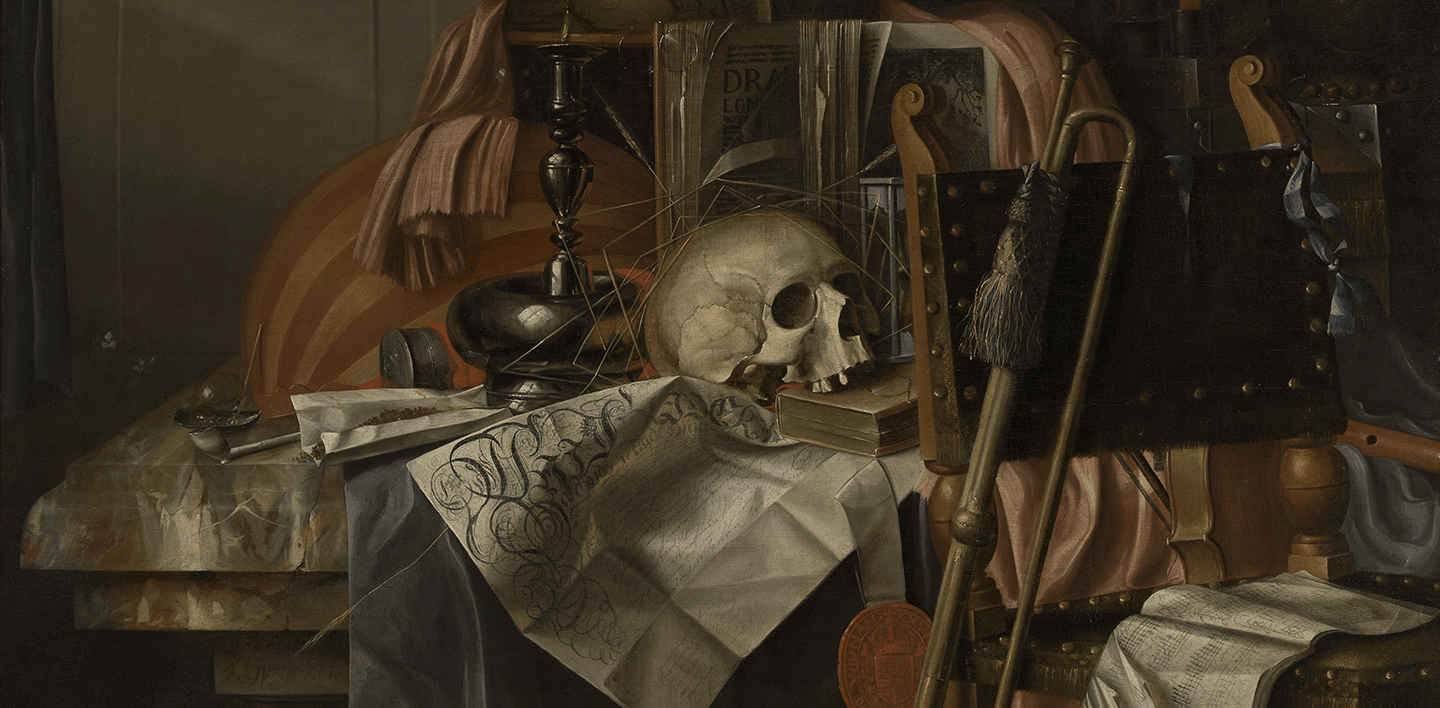

I due temi significativi di questa mostra sono quelli della maschera e della rifrazione, che duplicano e arrovellano la realtà. La maschera – come camuffamento del viso; come trasfigurazione e deformazione dello stesso (per incidenti, stati psicofisici alterati, morte); come sua apparizione sfasata in uno studio preparatorio – appare nelle opere di Roberto Cuoghi, Merlene Dumas, Michaël Borremans, Adriaen Brouwer, Guido Cagnacci, Caravaggio (nel Fanciullo morso da un ramarro e nel Davide con la testa di Golia), Berlinde De Bruyckere, Antoon van Dyck, Marcel Gautherot, Franciscus Gijsbrechts, Pierre Huyghe, Jacob Jordaens, On Kawara, Diego Marcon, Nadia Naveau, Johann Georg Pinsel, o dei fratelli Champan, o di Franciscus Gijsbrechts nel teschio della sua Vanitas come maschera ultima e totale nella sua immutabilità. La rifrazione è invece incarnata dalle opere di Carla Arocha – Stéphane Schraenen, in particolare in Circa Tabac del 2007, un tappeto composto da decine di piramidi irregolari che si susseguono rispecchiando lo spazio e lo spettatore sotto angolazioni diverse e multiple, restituendone un’immagine sfaccettata, plurima, discontinua e senza punto di fuga. È una decostruzione del dato oggettivo in maniera simbolista o metafisica, che coinvolge l’osservatore e ne tocca la psicologia, come la smorfia voluttuosa dell’ingordo fanciullo caravaggesco punto dal rettile.

Non a caso è esposto il Fanciullo morso da un ramarro, 1596–97, proveniente dalla Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi a Firenze. Caravaggio è il primo artista a essere intenzionalmente interessato a far parlare la pluralità di centri attraverso la focalizzazione sulla psicologia (da intendersi come ambivalente e discontinuo rapporto tra mente e corpo) di quei tanti che costellavano il suo tempo, tra ragazzi di strada, puttane, rampolli golosi e nobili ragazze monelle. Questo dipinto

non cerca il vero, lo ostenta, moltiplicando dettagli che danno la sensazione del vero. È sospeso in una contraddizione dialettica tra verità e finzione, tra espressività e artificio. […] è un teatro del simulacro […] in cui tutto è troppo esibito e tutto, al tempo stesso, è trattenuto. […] Nell’esasperazione drammatica, l’immagine ci tiene a distanza.

Queste parole di Ken Pratt sono curiosamente una perfetta espressione della conoscenza che i contemporanei stanno sviluppando attraverso il sistema più democratico, corrosivo, totale e dispersivo che esista: Internet. Come una rete neurologica che contenga quella di ogni persona vivente, il mondo virtuale (quindi quello reale) è ambiguo e scisso perché non è più naturalista o verista (che ricalca la natura o il mondo), ma nemmeno irrealista; è in sostanza iperrealista, in quanto polimorfo, denso, ubiquo e, alla fine, quindi, impalpabile, sfuggente. L’attualità di quel dipinto è nel farci capire che oggi la verità e la realtà sono così difficili da indicare perché quotidianamente rappresentate da angolazioni diverse che ne fanno un insieme confuso dei punti di vista che di queste hanno le persone.

La mostra intera si inserisce a ben vedere in un discorso specifico che caratterizza la fruizione della cultura artistica di oggi. Si è parlato tanto, si parla tanto e si parlerà ancora tanto di quanto il nostro tempo sia fatto di cambiamenti veloci, verità subito smentite, interpretazioni vacillanti e studi intrinsecamente incompleti. Oggi sembra che la prospettiva migliore con cui guardare ciò che ci succede intorno non sia l’analisi scientifica di un critico o di uno specialista che dà il responso definitivo, ma una visione generosa che accolga vari spunti e visioni derivanti da un numero multiplo di pensatori, che abbiano attitudini creative oltre che tecniche. Vogliamo scoprire e entrare nel presente attraverso le prospettive di scrittori, filosofi, artisti, designer. Vogliamo punti di vista tangenti, che non colpiscano subito il centro, perché un centro non esiste più. Policentricità, versatilità, dissonanza e stupore: sono queste le dimensioni in cui si muove la conoscenza contemporanea.

Il modo migliore è quello di affidarci alla singolarità di ogni interpretazione, consentendoci di vacillare da un polo all’altro, senza mai dover scegliere per il negativo o il positivo. Il filosofo francese Vladimir Jankelevitch (1903-1985) può servire da mentore in questa visione delle cose: ha sempre insistito sulla vivente plasticità delle forme morali, che non sono fisse, eterne, immutabili, ma intermediarie tra l’a-priori e i contenuti particolari. Il pendolo, quando si sposta in uno dei due lati, fa coagulare la norma di quel lato nell’assoluto. Se oscilla verso l’a-priori si ha l’oggettivazione delle norme; se va verso l’estremo opposto si affermano i contenuti della vita, le circostanze. La drammaticità di tale oscillazione è la discontinuità costante, la rottura profonda, con cui il rigorismo morale viene violentemente annullato dal sentimentalismo, che poi cresce, invecchia, si distrugge e ritorna, ancora, all’estremo opposto. Questo movimento produce particolari configurazioni di pratiche di vita economica, morale, sociale, culturale. La vita si dà nella zona mediana tra i due poli.

Essere artista significa essere un giocoliere in bilico tra la storia e quello che ancora si deve scrivere, significa stare su una superficie vibrante in cui si gettano visioni che ricadano il più lontano possibile rispetto a dove ci si trova, significa offrire moventi e ottiche che fanno fibrillare chi guarda e ascolta, significa conoscere la morale e smentirla per qualcosa di più alto.

Si sta cominciando a capire che le ultime generazioni sono nate con la convinzione che la realtà sia cangiante e polimorfa come uno schermo che cambia schiacciando un pulsante.

Per questo il mondo dell’arte ha cominciato da tempo a offrire agli artisti stessi la possibilità di interpretare periodi storici, definizioni, movimenti e urgenze attraverso la curatela di grandi mostre, mentre i curatori e i critici si sono trasformati in aggiustatori del tiro e in interpreti dei progetti che hanno preso corpo. La Fondazione Prada di Milano, prima della mostra Sanguine con Luc Tuymans, ha fatto curare mostre ad artisti come Goshka Macuga, Thomas Demand, Francesco Vezzoli e Theaster Gates. Il Palais de Tokyo di Parigi, invece, ha iniziato un ciclo di “carte blanche” in cui invita gli artisti a pensare ad una mostra che occupi tutti gli spazi espositivi del museo, dando quindi totale libertà su tema, disposizione, quantità di opere e allestimento. Lì, la settimana scorsa, è stata inaugurata la mostra Carte Blanche à Thomas Saraceno seguita a quelle à Camille Henrot e à Tino Segal. Al Centre Pompidou c’è stata anche, l’anno scorso, per i quarant’anni dalla nascita del museo, Carte Blanche à Francesco Vezzoli: per una notte l’artista italiano ha occupato vari piani del museo per mettere in scena una performance da lui decisa, impostata e vestita, assieme a Prada.

Nel 2017 è stato pubblicato il libro The artist as curator: an anthology (Mousse, 416 p.), in cui si fa uno studio (provvisorio e incompleto) di una storia “that had yet to be written”, quella degli artisti che sono diventati curatori: “artists have often radically rethought conventional forms of exhibition making”. Nella sezione “Art-Term” del sito della Tate troviamo invece una breve definizione di questa nuova specie meticcia: “The artist-curator tends to remain outside the commercial art world, and within a community of artists – often ones with whom they studied, or of a similar generation – who are frustrated by the perceived impenetrability of the art world”. E ancora, Maurizio Cattelan e Alessandro Michele (creative director di Gucci) hanno curato assieme la mostra The artist is present al Museo Yuz di Shanghai (11 ottobre – 16 dicembre 2018), in quanto artisti portatori di una loro visione del mondo. L’elenco potrebbe ancora continuare.

In tutto questo c’è un’attenzione alle dinamiche fruitive e comunicative del nostro tempo, ma anche, direi, una generosità dei “grandi” nei confronti dei “piccoli”, ovvero dei Millennials e, ancora di più, della Generazione Z. Si sta cominciando a capire che queste generazioni sono nate (e non solo cresciute) con la convinzione che la realtà sia come una saponetta, che ti scappa continuamente dalle mani e che se calpestata ti fa rovinare a terra; che sia cangiante e polimorfa come uno schermo che cambia schiacciando un pulsante; che non ne esista una uguale per tutti, ma che sia una, nessuna e centomila. Per chi è nato con e su internet, la versatilità di visione non è un dovere morale, ma una contingenza: questo è ciò che bisogna capire. I più grandi artisti (termine da usare nel senso più fluido possibile) di oggi sono quelli che partono dalla dimensione pulviscolare della verità e cercano di braccarla attraverso un percorso che non può fare a meno che ritenersi personalissimo, specifico, individuale, irripetibile. L’aumento vertiginoso di una conoscenza globale che si fa sempre più trasversale e multidisciplinare, ma meno radicale e approfondita, fa di ogni persona un esemplare umano potenzialmente capace di dare un’opinione (di qualsiasi forma e importanza essa sia) su ogni cosa, perché oggi si può toccare ogni cosa.

Esposta in mostra c’è però un’opera rivelatrice di questo nostro momento storico e dell’intero discorso di Tuymans, o potremmo dire riassuntiva, paradigmatica. È Nosferatu (The Undead) di Javier Téllez, un film di 33 minuti in cui vengono mescolati frammenti del capolavoro muto di F. W. Murnau del 1922 con filmati tratti da un (ricostruito) ospedale psichiatrico. Questi ultimi sono immagini di elettroshock, camerate di pazienti, infermieri, assenza di comunicazione e visione del film stesso di Murnau. Qui il vampiro si aggira seguito dalla sua ombra, che lo annuncia al mondo e che ripetutamente ricorda a se stesso di essere un morto redivivo, per sempre solo, condannato ad un destino di morte vivente, di una morte imperfetta che all’infinito reitera se stessa senza compimento. E il barocco non è un grande teatro imperfetto? Una scenografia in cui il contenuto viene mascherato e, quindi, stravolto, geminato? Non è una continua e instancabile riflessione sulla vita che inciampa su se stessa e si rompe a terra come uno specchio che poi ne restituisce vari e molteplici rappresentazioni? Il barocco non siamo tutti noi, perle imperfette, scaramazze, che traiamo il prezioso nella nostra imperfezione unica e irripetibile?