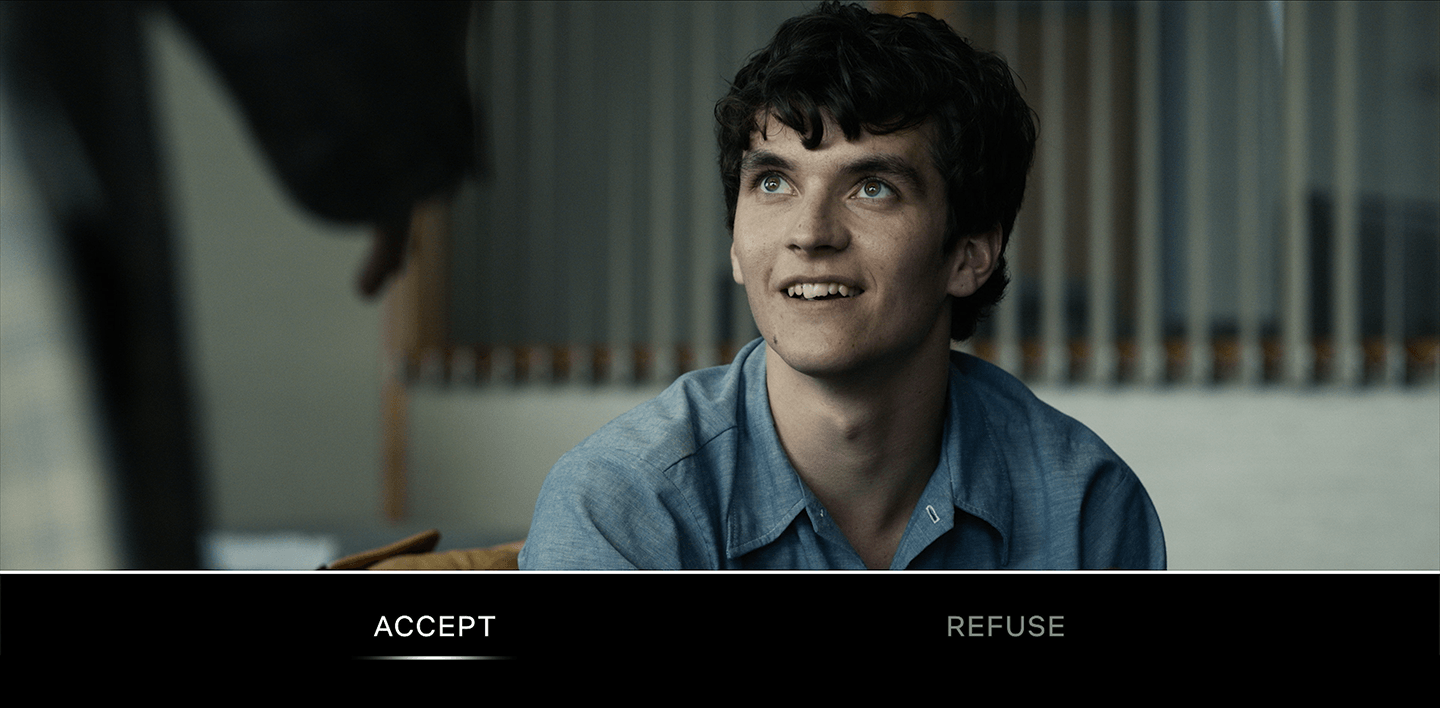

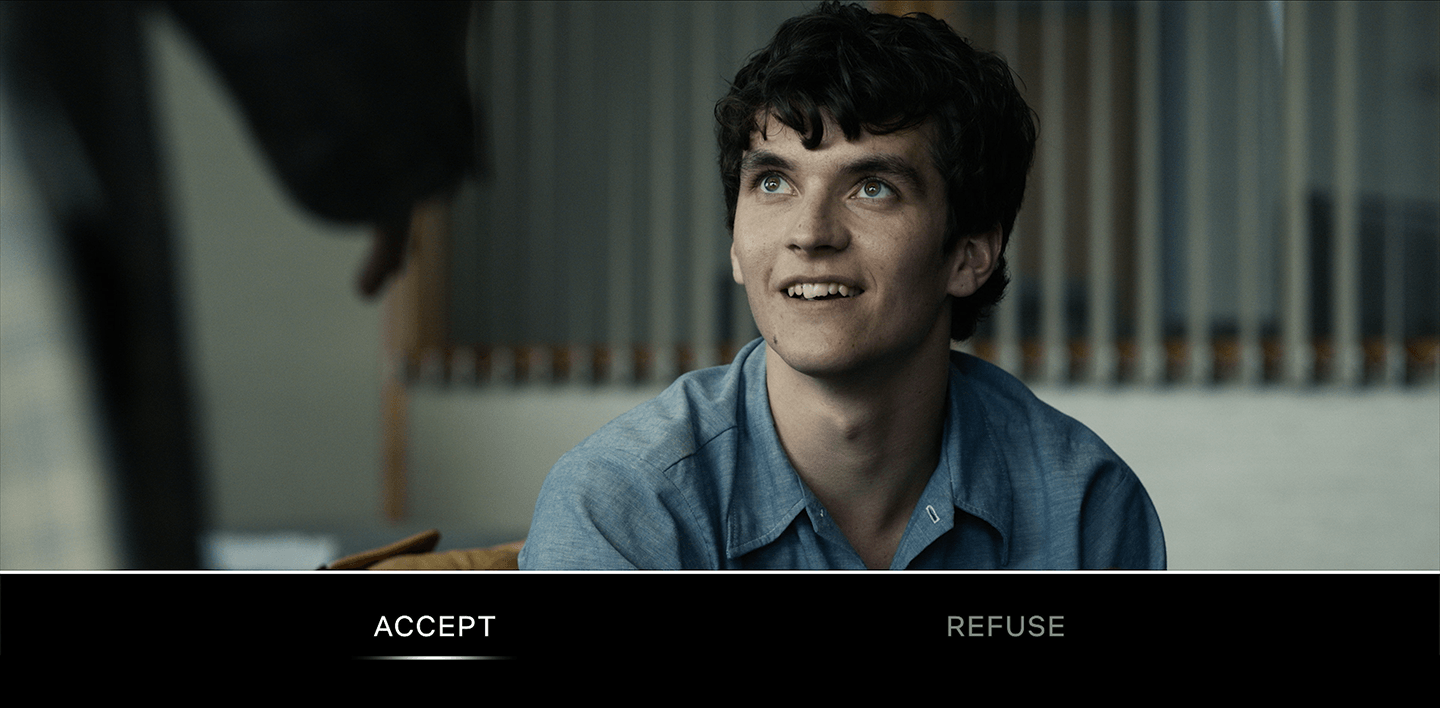

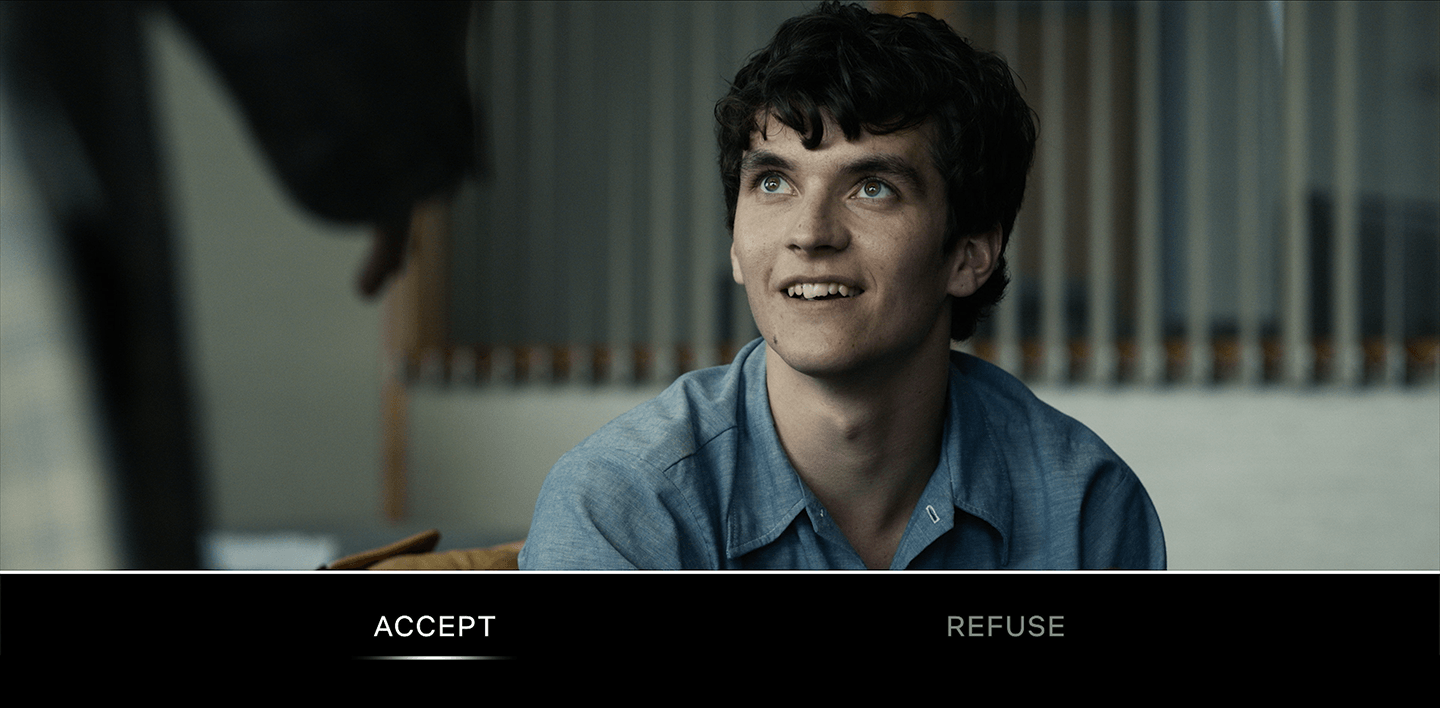

I l 28 dicembre 2018, Netflix rende disponibile sulla sua piattaforma di streaming video una puntata speciale intitolata “Bandersnatch” della serie ideata e scritta da Charlie Brooker, Black Mirror. La particolarità di questo episodio è la sua natura interattiva. Come nei vecchi librigame (o nel racconto di Jorge Luis Borges “Il giardino dei sentieri che si biforcano”), nel corso della storia vengono proposti una serie di bivi: a seconda delle sue scelte (fatte col telecomando o il cursore del computer) lo spettatore può influenzarne lo svolgimento. Quali cereali mangerà il protagonista, se accetterà o meno un lavoro, se ucciderà o salverà un altro personaggio. Cose così.

Tre giorni dopo il lancio di “Bandersnatch” è il primo gennaio 2019.

Nel 2019 è ambientato Blade Runner. In una delle scene più famose di questo famosissimo film, Rick Deckard, interpretato da Harrison Ford, interroga un tizio: Deckard è un cacciatore di replicanti e deve capire se chi ha davanti è un essere umano o un replicante che si finge umano. Per farlo lo sottopone a quello che nel film è chiamato il test Voight-Kampff. Gli rivolge alcune domande (“Mi parli di sua madre…”) e osservando le sue reazioni attraverso una macchina ne misura l’empatia e quindi l’umanità. Blade Runner esce al cinema nel 1982. Il 2019 sembrava così lontano.

“Bandersnatch” è ambientato due anni dopo l’uscita del film di Scott, nel 1984. Stefan è un giovane appassionato di videogiochi. Vive con il padre dopo che la madre è morta in un incidente quando lui era un bambino. Come molti appassionati, all’epoca, sa anche programmare. A dirla tutta sta scrivendo un videogioco ispirato a un libro di culto, un librogame lisergico e maledetto (pare che il suo autore si sia ucciso dopo aver decapitato la moglie), intitolato Bandersnatch. Il suo sogno è vendere la sua creazione alla più prestigiosa softwarehouse d’Inghilterra, la Tuckersoft (sia questa che il librogame sono ovviamente d’invenzione). L’azienda accetta, anzi è entusiasta: Stefan deve completare di scrivere il gioco in tempo per il lancio a Natale. La scadenza lo mette molto sotto pressione, e del resto Stefan non sta benissimo già di suo: la morte della madre è un trauma che non riesce a superare e, oltre a prendere degli psicofarmaci, Stefan visita regolarmente una psicologa (“Stefan, ti va di parlarmi di tua madre?”). Riuscirà il nostro a completare il suo videogioco e guadagnarsi le cinque stelline nelle recensioni specializzate o impazzirà prima? Questo dipende dalle tue scelte, spettatore: scegli la tua avventura.

Scegli la tua avventura (Choose Your Own Adventure ) è il nome di una collana di librigame americana molto venduta tra la fine degli anni Settanta e l’inizio dei Novanta. Io a dire il vero preferivo quelli inglesi (pubblicati in Italia dalle Edizioni EL) come la serie di Lupo solitario, Dimensione avventura, Misteri d’Oriente e la mia preferita in assoluto, Alla corte di re Artù, una scatenata versione interattiva del ciclo arturiano con punte umoristiche degne di Douglas Adams.

Un elemento chiave della nostalgia è che per fare il suo lavoro ideologico deve fare leva sulla fantasia di un tempo più semplice, meno ansiogeno.

Quello dei librigame non è l’unico aspetto di “Bandersnatch” che mi ha toccato da vicino. Anzi, non è nemmeno il più importante. In quanto maschio occidentale che nel 1984 era un piccolo nerd appassionato di videogiochi sono il target ideale di un prodotto del genere: “Bandersnatch” è un drone teleguidato per bombardare me, e i tanti come me, con megatoni di nostalgia. Obiettivo raggiunto. Ho potuto riconoscere, con punte di dolorosa, struggente commozione, ogni singolo riferimento, ogni sottile allusione a quell’epoca e quell’ambiente: dal logo della Tuckersoft (che riprende il lettering della Gremilin), all’allusione della guerra tra Msx e Commodore, dalla grafica della rivista che a un certo punto (a un certo bivio) legge un personaggio e che riprende i colori di Zzap!, all’ispirazione generale dietro la Tuckersoft e alla sua stella Colin Ritman: le mai abbastanza lodate Imagine Software e Psygnosis, avanguardistici creatori di videogiochi geniali e in anticipo sui tempi. Le loro box-art disegnate da Roger Dean erano costanti inviti al viaggio psichedelico, tra Metal Hurlant e la musica prog; i loro titoli, da Arcadia a Jumpin Jack, da Shadow of the Beast a Agony, restano delle pietre miliari che hanno reso quei gamedesigner delle piccole – ma autentiche – rockstar per i nerd di tutto il mondo.

Quelli, gli Ottanta, erano anche anni in cui il videogioco era ancora una faccenda piuttosto piccola (la maggior parte dei titoli erano sviluppati in effetti da una sola persona, per cui lo spunto narrativo di “Bandersnatch” non è campato per aria: l’idea di “industria videoludica”, di un team di sviluppo o di campagne marketing stavano appena nascendo), ma soprattutto nazionale, nel senso che esistevano ancora degli stili nazionali, era possibile distinguere un gioco inglese (come quelli Psygnosis ad esempio, o quelli della Tuckersoft…) da uno francese, americano e, ovviamente, giapponese. Oggi questa distinzione non c’è più (resta, sempre più labile anch’essa, solo quella che caratterizza la scuola nipponica), anche perché i team di sviluppo sono composti da centinaia, a volte migliaia di persone, magari sparse per il mondo e ogni titolo, essendo un investimento milionario, deve poter funzionare in ogni mercato in cui verrà venduto.

Un elemento chiave della nostalgia è che per fare il suo lavoro ideologico deve fare leva sulla fantasia di un tempo più semplice, più “a misura d’uomo”, conoscibile, controllabile, meno ansiogeno. Sempre nel 1984, sul numero giugno-agosto della New Left Review, il critico marxista Frederic Jameson pubblica un articolo che passerà alla storia: “Il postmodernismo: o la logica culturale del tardo capitalismo”. Quell’articolo (e poi il libro che ne trarrà, espandendolo, nel 1991) è una delle prime e più citate teorizzazioni del postmodernismo. Molte di quelle caratteristiche si possono ritrovare in “Bandersnatch”: metariflessività, metalinguaggio, consapevolezza dei codici che regolano la narrazione stessa, citazionismo, scomparsa della profondità storica, passato ridotto a una serie di citazioni e allusioni costantemente manipolabili, apertura a plurime interpretazioni, ricombinazione ludica di forme e codici a scapito della tridimensionalità psicologica dei personaggi. Tutte cose ben presenti in “Bandersnatch”: a un certo punto (se si fanno certe scelte) Stefan si convince (o capisce?) di essere determinato nelle proprie scelte da un’entità superiore, un demone o, in un altro bivio, Netflix stessa e i suoi spettatori.

“Bandersnatch” ci sta così dicendo che è una riflessione su: a) il futuro della narrazione: sarà interattivo, b) il futuro della narrazione: deve rimanere chiuso, lineare e autoriale, c) la natura della realtà, d) il libero arbitrio, e) il libero arbitrio ai tempi della tecnologia di intrattenimento globale (Netflix), f) il destino dell’artista intrappolato nelle logiche del linguaggio (del grande Altro direbbero Lacan e Žižek), g) come la precedente ma le logiche sono quelle del capitalismo e/o dell’industria culturale, h) Charlie Brooker costretto a fare certe baracconate per pagarsi il mutuo, i) che, per quanto ci piaccia crederci liberi, siamo tutti come Stefan, intrappolati in realtà inumana e violenta, alienante e psicotica chiamata neoliberismo (questo è il finale che potremmo chiamare Realismo capitalista in onore, e in odore, di Mark Fisher), l) tutte le precedenti ma sussunte a un livello superiore e, per così dire, previste e disinnescate dal testo stesso: adesso è come se “Bandersnatch” dicesse “lo so che farai tutte queste riflessioni, l’avevo già previsto nell’infinita ricombinazione delle trame. Possiamo solo darci di gomito a vicenda, io testo e tu fruitore, dirci quanto siamo intelligenti, sorridere e disperarci. Non c’è altro da fare”. Una strizzatina d’occhio disperata: in fondo è una buona sintesi del postmoderno.

“Bandersnatch” è il prototipo di una tecnologia che dà a Netflix un enorme vantaggio competitivo sui concorrenti.

Molto divertente (dico sul serio), ma alla lunga non molto interessante. Sono tutte idee e suggestioni già sentite, rimasticate, dette e fatte meglio da altri. Diamole per acquisite e andiamo avanti. Nel 1981, Jameson pubblicava un altro libro molto meno famoso (e più complesso) di Postmodernismo dal titolo L’inconscio politico (in Italia uscì nel ’91 per Garzanti). L’idea di fondo, semplificando tanto, è che i testi, i manufatti culturali, possiedono molti strati, molti livelli a cui possiamo leggerli: quello letterale, poi quello simbolico delle interpretazioni che generano, infine come singola occorrenza di un discorso collettivo che si articola e scontra contro gli altri discorsi collettivi di un determinato momento storico: attraverso questo livello possiamo accedere (per differenza) all’inconscio politico di una cultura. Il libro di Jameson si apre con un’invocazione divenuta proverbiale: “Storicizzare sempre!”.

Storicizziamo un po’. In una cultura devota alla religione della retromania come la nostra, gli anni tra la fine dei Settanta e l’inizio degli Ottanta sono particolarmente saccheggiati. Va così per vari motivi ma soprattutto, e in definitiva, perché il mondo in cui viviamo oggi, quello della digitalizzazione e del dominio dei giganti di Internet (da Google a Facebook a Netflix) è nato lì. E per “lì” non intendo il generico giro d’anni, il brodo diffuso e atmosferico di una cultura, ma precisamente quel nodo storico che lega giochi di ruolo e videogiochi. Un nodo che può essere facilmente ricostruito con nomi, titoli, eventi. Nacque lì perché i giochi di ruolo prima e i videogiochi subito dopo fecero per primi una cosa fino ad allora inaudita: ci insegnarono che l’esperienza può essere tradotta in numeri. Che la vita, un’individualità, delle scelte, possono essere rese (comunicate, immagazzinate) con delle statistiche. Con dei dati. L’esperienza (l’Erlebnis di cui parla Benjamin) non è finita, impossibile o sottratta per sempre, come pensa qualcuno: è solo diventata “dato”, informazione.

Quando lanciavo un dado per sapere se il fendente del mio paladino andava a segno, quando appuntavo il livello di salute di un goblin, quando facevo crescere (“grindare”, in gergo) il mio personaggio per fargli aumentare la resistenza fisica, stavo traducendo un’esperienza in una statistica – e ritorno. Ma lo faccio anche oggi quando aggiorno il profilo Facebook, quando il contapassi mi dice quanti passi ho fatto, e chilometri, e scale, quando la bilancia wi-fi mi dà una medaglia per essere dimagrito un chilo e io felice la condividerò con i miei contatti su Twitter. Quando uso il Telepass, prenoto un albergo, recensisco un ristorante. Ogni passo che facciamo noi adesso, ogni minuto che viviamo, produciamo una nuvola di dati tutta intorno a noi di decine di Giga al giorno. Non c’è nulla di male in questo, né di drammatico. Ha reso possibile una quantità di cose meravigliose. Ed è anche divertente: è la gamification di sempre maggiori porzioni delle nostre vite (non tutta: la maggior parte ne rimane ancora esente).

Il punto è cosa si fa, con quei dati. E chi.

Ogni volta che fruiamo Netflix o qualsiasi altro servizio erogato da una piattaforma online, stiamo nutrendo l’algoritmo della piattaforma stessa: in qualche modo lo educhiamo, gli parliamo di noi, lo aiutiamo a conoscerci meglio. Ogni nostra scelta influirà su quello che ci verrà proposto la prossima volta: buona parte del successo di Netflix, ad esempio, si basa sulla capacità del suo algoritmo di crearci delle proposte di film e serie da vedere personalizzate, tarate sui nostri gusti (le scelte precedenti). Sul profilo della mia ragazza, per dire, appaiono dei titoli che io neanche sapevo fossero su Netflix, e viceversa. È un elemento fondamentale del modello di business di Netflix: è ciò che, per dirne una, gli permette di proporre e sviluppare micronicchie (“Serie con personaggi femminili forti”…) minimizzando il rischio. Lo fanno a un grado di sofisticazione straordinario (grazie a enormi investimenti) perché è proprio da lì che le piattaforme estraggono valore. Amazon “vede” i brani più sottolineati dei libri e sa esattamente a che pagina i lettori hanno smesso di leggere un certo titolo: si potrebbe immaginare un editing post-pubblicazione con l’eliminazione o accorti tagli delle scene più noiose. Allo stesso modo Netflix sa quando smettete di guardare una serie o un film, sa esattamente quale scena vi fa desistere.

“Bandersnatch” è il prototipo di una tecnologia che dà a Netflix un enorme vantaggio competitivo sui concorrenti: attraverso ogni scelta, ogni bivio imboccato (con buona pace di Borges e il suo giardino dei sentieri che si biforcano, che non c’entra nulla, l’abbiamo capito), nutriamo l’algoritmo. Quando all’inizio scegliamo quali cereali far mangiare a Stefan, non solo stiamo imparando le meccaniche dell’episodio con delle scelte apparentemente innocue (come nei tutorial iniziali dei videogiochi) ma stiamo anche rispondendo a quale marca di cereali preferiamo. In futuro potrebbero essere cereali esistenti e nel prosieguo dell’episodio vedere pubblicità di quella determinata marca. O aiutare il brand di cereali a scegliere quale nuova confezione funzionerà meglio. O far capire quali narrazioni preferiamo, quali tipi di storie plasmiamo scelta dopo scelta. Oppure si potrebbe testare il nostro grado di coinvolgimento su determinati problemi sociali, dai senzatetto alla sicurezza per le strade, a navi di migranti che vagano nel Mediterraneo senza poter attraccare, e misurare la nostra empatia verso questi temi, capire quanto siamo disposti a accettare certe soluzioni rispetto ad altre.

Allora in fondo “Bandersnatch” potrebbe essere visto come un grande beta-testing (altra pratica tipica del mondo videoludico: testare un prodotto in una sua versione primordiale prima del lancio sul mercato) di nuovi modi per estrarre valore dal nostro lavoro di consumatori (e dalla nostalgia). Un beta-testing aperto a un’audience globale e mainstream, ma che al suo cuore ha un pubblico di nerd mal cresciuti che si crede furba. O come un raffinato sondaggio d’opinione, un test psicologico tagliato su misura. Un test Voight-Kampff.