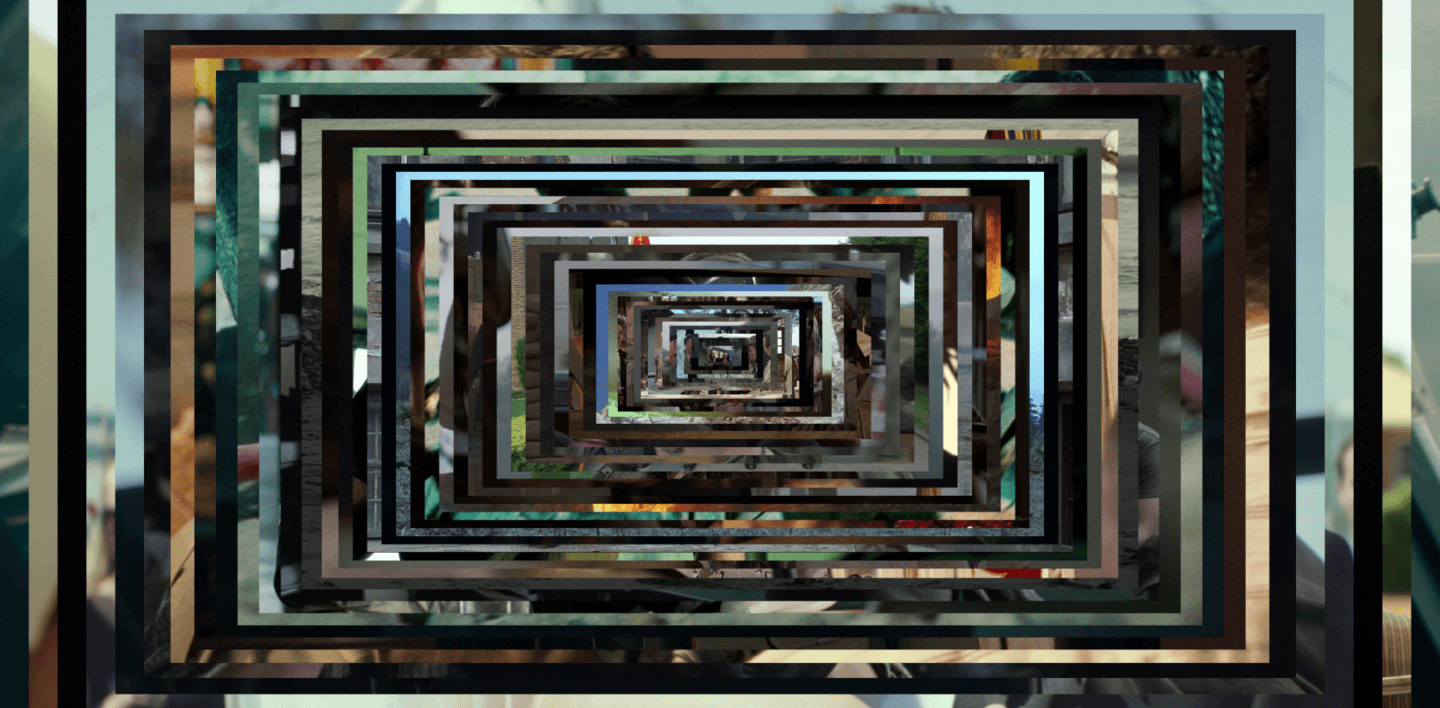

L a targhetta fuori dalla sala di proiezione ci dice che l’opera potrebbe essere mostrata all’infinito senza mai ripetersi: scostata la pesante tenda che la scherma, si viene investiti da un frastuono incomprensibile. L’opera in questione è 48 war movies di Christian Marclay: su uno schermo vengono proiettate in simultanea, in rettangoli concentrici, cornice su cornice, scene da 48 film di guerra. Le scene non sono consecutive – per questo l’opera non si ripete mai – e durano solo quella manciata di secondi necessaria per tentare di indovinare di quale film si tratti o di che anno sia, di quale guerra si stia parlando. Nel tempo che resto seduta nella penombra della sala ricavata nell’Arsenale di Venezia, non ne riconosco neanche uno, vedo solo, in sezione (le cornici sono tante e di conseguenza molto sottili), qualche casco militare, qualche telefonata concitata, un frammento di un’esplosione – mi dico che sembrano tutti film americani, ché della guerra hanno fatto un genere con regole precise, anche se non ne ho la certezza. O forse sembrano solo spezzoni di notiziari televisivi, con la loro ripetizione infinita di massacri e scene di violenza. Se non ci fosse tutto quel rumore, 48 war movies potrebbe essere un’opera di contemplazione del male, ma immersi tra gli ordini militari e gli scoppi delle bombe di quarantotto film diversi non riusciamo a pensare a niente – forse è questa la verità: tutte le scene di violenza a cui abbiamo assistito, anche nella loro totalità, non ci potranno mai insegnare niente più di quello che di fatto già mostrano, cioè la vuota ciclicità dei massacri e delle morti. Come scrive Maggie Nelson in The Art of Cruelty, non è che la fotografia (o il cinema, in questo caso) non abbia cambiato le cose, ma si è dimostrata un mezzo piuttosto debole per trasformare il mondo, altrimenti lo avrebbe fatto duecento anni fa.

È la seconda opera di Marclay presente alla Biennale di quest’anno, insieme a Scream, una serie di collage dai colori acidi che si trovano nel padiglione centrale, lavori complementari a 48 war movies in cui manga e illustrazioni sono uniti insieme in grandi tavole che rappresentano urla disperate, a metà tra Munch e l’espressionismo di inizio Novecento, ma danno l’impressione che il lavoro di Marclay funzioni meglio quando si muove fuori dalla tela. È sui found object e sul found footage, che sia questo visivo o sonoro, che Christian Marclay, nato negli Stati Uniti, formatosi in Svizzera, ha fondato gran parte della sua pratica artistica: gli oggetti di consumo, i film, le canzoni vengono da lui rielaborati e riproposti e, così, risignificati. Sottratti alla narrazione generale in cui sono inseriti, dissezionati in minuscoli frammenti, diventano un nuovo oggetto di osservazione.

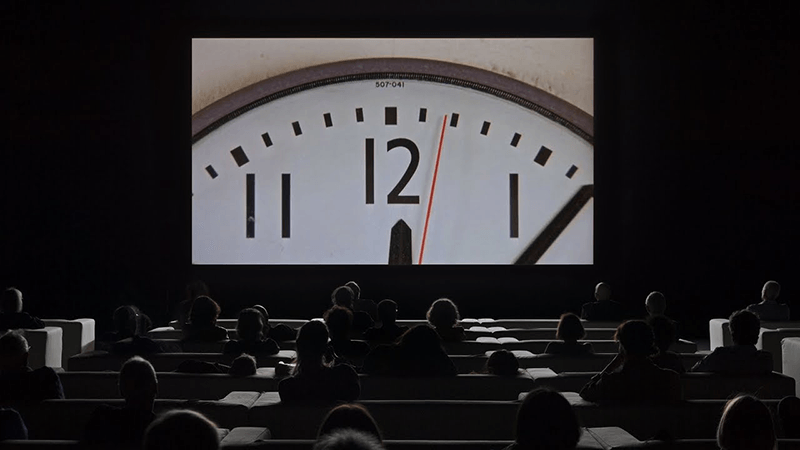

L’esempio più emblematico di questo procedimento resta forse The Clock, la sua opera più famosa. The Clock è un film di ventiquattro ore in cui tempo artistico e tempo reale coincidono: per ogni minuto che passa nel mondo reale sullo schermo vengono mostrate una o più scene di film che avvengono, nella finzione, esattamente in quel minuto (spesso si vedono orologi – appunto – che segnano l’ora, altre volte viene annunciata da un personaggio), così sono le 17.00, le 17.01 e poi le 17.02, ovunque si guardi. Le scene sono legate tra loro anche da conversazioni e riflessioni sul tempo, la fretta, le ore che passano, in un lavoro di archivio che ha tenuto Marclay impegnato per quasi tre anni. Per descriverne la visione mi è capitato di usare l’espressione esperienza religiosa – ma di quale religione stavo parlando, di quella, algida e vagamente iniziatica dell’arte contemporanea? Tutt’altro, The Clock è un’opera totalmente comprensibile – è la rappresentazione stessa del tempo – e uno straordinario oggetto di affezione, piacevole da vedere, grazie al mostruoso lavoro di video e sound editing di Marclay, che ha permesso la creazione di micronarrazioni interne, giochi di rimandi e consequenzialità. Se fuori dalle proiezioni di The Clock c’è sempre la fila, è perché nessuno vuole staccarsi dal film. La religiosità a cui mi riferivo deve quindi avere a che fare con la assoluta indescrivibilità di quell’esperienza – caratteristica questa che forse fa dei suoi visitatori degli iniziati: non mi spiego altrimenti perché sia Zadie Smith che Heidi Julavits e Ben Lerner abbiano sentito la necessità di scrivere della stessa opera d’arte, in un mondo pieno di opere che competono per avere la nostra attenzione, se non proprio perché resta indicibile.

C’è qualcosa di affascinante nel guardare un’opera con la consapevolezza di farlo nell’attimo esatto in cui questa avviene – una specie di sincronia in differita, di coscienza universale di quante cose accadano nello stesso istante, una sensazione quasi da nirvana quasi erotica di essere allo stesso tempo dentro e fuori dal tempo, di osservare il flusso in cui siamo immersi. C’è qualcosa di affascinante anche nel modo in cui il contenuto delle scene sembra conformarsi a un ritmo più grande (Lerner lo chiama il ciclo circadiano dei generi cinematografici, alle sei del pomeriggio tutti si preparano a lasciare il lavoro, la notte è il tempo dei pentimenti e del crimine) e, d’altra parte, gli orari non arrotondati in cui accadono le cose, i minuti esatti in cui iniziano le storie, muoiono le persone, si prendono decisioni azzardate – c’è sempre un orologio che ci dice esattamente quand’è che la vita cambia. La continua contemplazione del tempo che scorre – un tempo tutto occidentale, come nota Zadie Smith, dunque tragico – assomiglia a un esercizio di concentrazione, una pratica simile a quella di contare chicchi di riso, che assorbe completamente l’attenzione del visitatore, portandolo a osservare il proprio tempo di osservazione (che sia questa la religiosità a cui facevo riferimento?). Essendo lungo ventiquattro ore, il film non ha inizio e non ha fine e le scene frammentate interrompono la narrazione continuamente, riportando l’attenzione sul tempo, mentre gli accorgimenti di montaggio e di accordo tra le scene lo rendono a suo modo avvincente: dentro The Clock il tempo scorre allo stesso tempo più veloce e più lento che nella vita reale, ma più di tutto scorre sotto i nostri occhi.

Si ha la continua tentazione di fotografarlo o di riprenderlo, ma nessuna delle registrazioni che si trovano online (per esempio qui dalle 22.15 in poi) riesce a dare lo stesso effetto di una proiezione in un museo: è nella sua immersività, proprio come immersivo è il tempo, che si trova la sua ragione d’essere, nessun frammento azionato da noi è in grado di produrre lo stesso effetto mimetico dell’opera, neanche a patto di cliccare play nel minuto esatto in cui la clip è stata registrata. Viviamo nel tempo e l’unico modo per riprodurre la stessa sensazione è entrare in una stanza mentre The Clock sta già girando.

Lerner cita The Clock nel titolo originale de Il mondo a venire: 10:04 è il minuto in cui dovrebbe apparire un frammento di Ritorno al futuro – dovrebbe, perché il protagonista del libro non riesce a vederlo. Se Ritorno al futuro è il perfetto correlativo oggettivo per il romanzo di Lerner, per la compenetrazione di tempi che descrive, di passati e presenti e futuri che si confondono continuamente, The Clock dovrebbe essere il suo opposto, con la sua rigorosa scansione temporale. Lo stesso vale per Tra le pieghe dell’orologio di Heidi Julavits, un altro libro che confonde passato e presente, prima e dopo, causa e conseguenza: in una pagina del suo diario, datata 19 luglio di chissà quale anno, Julavits racconta di dover accompagnare un’amica a prendere un aereo. “Nel tragitto per l’aeroporto, mi ha convinto a fermarci in un museo per vedere The Clock di Christian Marclay,” scrive. “Prima di entrare avevamo deciso che per riuscire a farle prendere l’aereo ce ne saremmo dovute andare alle 3.45.”

“Abbiamo passato il poco tempo che ci rimaneva insieme a guardare una rappresentazione visiva del poco tempo che ci rimaneva insieme”: sedute nella stanza semibuia del museo fanno passare un minuto dopo l’altro, finché non sono le tre e quarantacinque e poi le tre e quarantasei e poi le tre e cinquantotto ed è davvero tempo di andare. C’è un sottile senso ipnotico in quelle pagine – il tempo che scorre inesorabile, in un libro che vuole in tutti i modi confondere ieri con oggi e domani con ieri, che si oppone alla fluidità del tempo, che chiede che non ci si inganni in una lettura teleologica delle cose, in cui il passato è solo un testo in cui rintracciare tutti i motivi di quello che è accaduto dopo. Persino in un libro come questo, che si oppone alla linearità mettendo in scena una completa contemporaneità degli eventi, l’opera di Marclay ripristina l’ordine delle cose, ci ricorda che dopo ogni minuto ce n’è un altro, che le lancette girano, sempre nella stessa direzione, come pellegrini in preghiera.

Per Zadie Smith “The Clock non è né brutto né bello, ma sublime, forse il miglior film che tu abbia mai visto.”

Quindici anni prima, era il 1995, Christian Marclay aveva fatto la stessa cosa con Telephone, una complicata serie di scene che nell’insieme compongono una telefonata di sette minuti e quindici secondi, con attori di epoche diverse che digitano numeri, rispondono e conversano, prese da centrotrenta film diversi. L’esperienza stessa di chiamare qualcuno diventa ripetuta così tante volte, in così tante circostanze, da venire dissezionata totalmente, trasformandosi in qualcosa di diverso.

E di nuovo nel 2002 con Videoquartet, quattro schermi che in contemporanea proiettano scene musicali presenti nei film, accordandole in modo da riprodurre una nuova sinfonia, di pause, urla, violini e voci. E adesso nella mostra Sound stories al LACMA di Los Angeles in collaborazione con Snapchat, in cui al posto di film ha usato gli snaps e invece dei montatori gli ingegneri del suono: tra le cinque opere prodotte per il museo, la più sorprendente è The Organ, un piano collegato a uno schermo che permette di suonare una melodia qualunque e vederla riprodotta attraverso gli infiniti frammenti sonori registrati sul social.

Sound stories assomiglia a un aggiornamento della sua pratica artistica alle trasformazioni tecnologiche – così come guardare Telephone è anche fare esperienza di come la tecnologia informi le nostre abitudini, a partire dalla scomparsa delle cabine telefoniche e dal fatto che nessuno risponde più senza sapere chi c’è dall’altra parte. Un’operazione non diversa da quando negli anni Ottanta Marclay suonava i vinili, non sul giradischi, ma sventolandoli, battendoli e frantumandoli, facendo suonare quindi il supporto fisico in quanto tale, o con Footsteps, in cui i vinili venivano calpestati dai visitatori della galleria e, solo dopo, ascoltati, o in Record without a cover, in cui il vinile veniva inciso, spedito e consegnato senza copertina, esponendolo a tutti i graffi e le deformazioni che poi diventavano parte dell’incisione.

Allora dissolveva il suono (anche se spesso gli album erano a loro volta raccolte di campionamenti e estratti) fino a renderlo rumore indistinguibile, così adesso con The Organ rende il brusio un’opera ordinabile, persino sinfonica.

Osservare l’atto stesso dell’osservazione, ascoltare il brusio delle stanze, come in un’opera di John Cage, finché non torna a essere voce del mondo: al di là delle trasformazioni tecnologiche, l’opera di Marclay sembra dovere più alle sperimentazioni anni ‘50 e ‘60, tra gli happening e Fluxus, che all’arte post-internet. Eppure continua a essere molto contemporanea, perfettamente capace di descrivere l’infinita duplicazione e ripetizione degli oggetti e delle immagini, forse perché tutto sommato continuiamo a vivere in un’epoca prettamente visiva, in una rivoluzione che è la stessa di decenni fa, per cui Snapchat fornisce solo nuovo materiale, ma non produce uno scarto significativo, almeno se si legge il mondo come lo legge Marclay (che significa una lettura del tutto occidentale e, quindi, forse, vecchia). E come scrive Zadie Smith, un saggio, un articolo non sono lo strumento adatto per riuscire a catturarne l’essenza dei suoi lavori, perché la scrittura trattiene il tempo, piuttosto che descriverlo, suggerisce un suono, piuttosto che riprodurlo, duplica il mondo, senza mai mostrarlo. Forse per capire Marclay serve solo entrare in una stanza dove si proietti The Clock e vedere il tempo, il presente, la nostra visione del mondo, scorrere via, davanti ai nostri occhi.