L a stampa del Sogno della moglie del marinaio di Hokusai è forse la pietra miliare dell’arte erotica giapponese del periodo Edo e per secoli ha rappresentato il modello sessuale di riferimento dell’Asia orientale. Una donna è stesa a terra, passiva, soggiogata da due piovre: la più piccola le stringe il seno sinistro e le avvinghia la bocca, la più grande è intenta invece in una famelica pratica di cunnilingus. Le scritte alle spalle dei personaggi ci informano dell’estremo piacere raggiunto da tutti gli attori del triangolo amoroso, nonostante la donna appaia chiaramente in una posizione di subalternità. Non è difficile attribuire allo sguardo maschile eterosessuale il ruolo di fruitore privilegiato dell’opera, e a quei lunghi tentacoli un’estensione fallica che non può non rinsaldare la convinzione di un piacere sessuale provocato con la forza, se non addirittura con lo stupro.

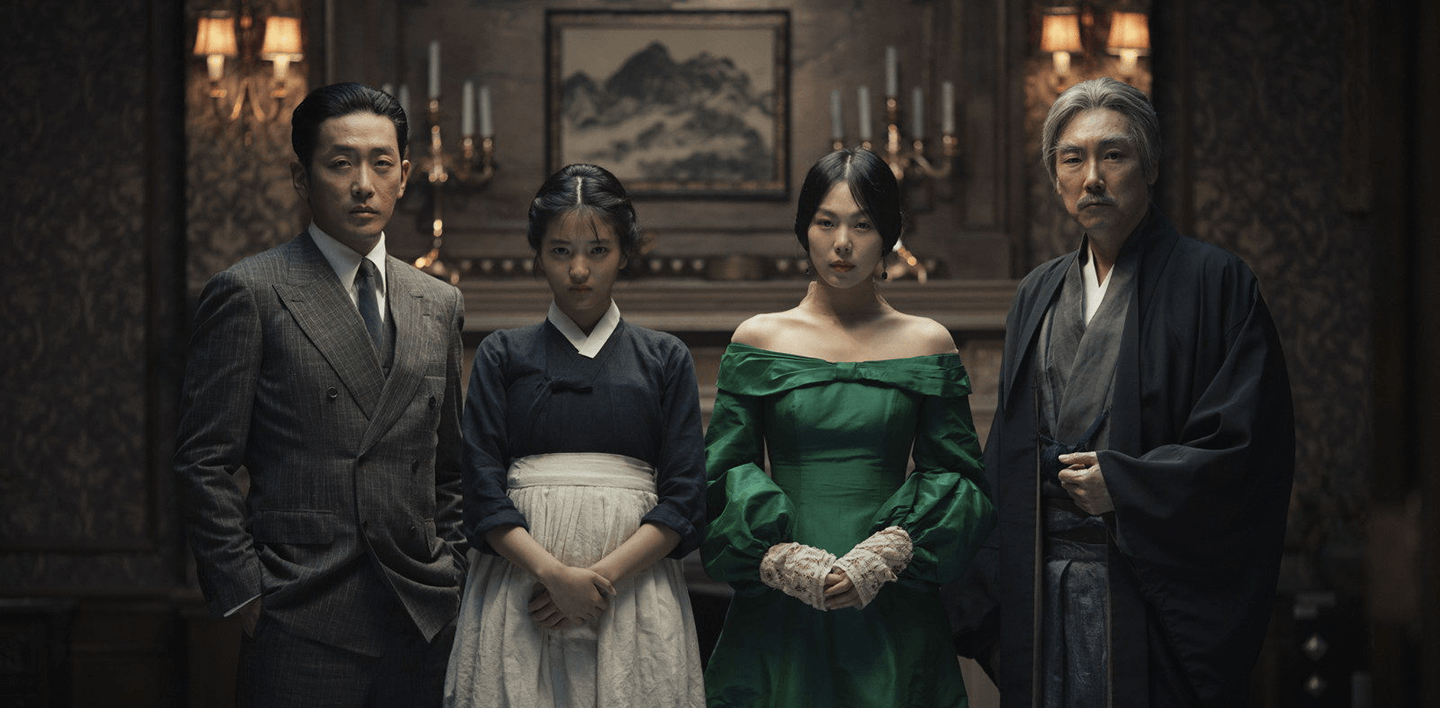

Proprio la distruzione della stampa di Hokusai, insieme a quella di un’intera collezione di opere erotiche antiche, è utilizzata dal regista coreano Park Chan-wook, in un’evocativa sequenza del suo ultimo film The handmaiden (2016), come MacGuffin (l’espediente o motore virtuale di un film, teorizzato da Hitchcock) per realizzare quello che dal punto di vista narrativo poteva sembrare solo un miraggio all’interno del suo universo cinematografico nichilista: superare una condizione esistenziale fondata sull’alienazione, e redimere finalmente i propri personaggi dalle loro colpe, vere o presunte. Il regista riesce in questo modo a coinvolgere non solo la ladruncola Sook-hee e la sua amata Hideko, le protagoniste iconoclaste di The handmaiden, ma tutti gli attanti del suo cinema, che da più di quindici anni si trovavano in balia di una realtà oppressiva e intelligibile. Una sovrastruttura multiforme che nel corso dei film, spesso intrecciandosi, si era manifestata in un ciclo di vendette senza soluzione di continuità, e in un apparato statale, sociale e religioso repressivo, soprattutto nei confronti dei personaggi femminili. Le dinamiche di genere infatti, in particolar modo da Lady Vengeance (2005) in poi, spartiacque fondamentale all’interno della sua filmografia, hanno catalizzato le attenzioni di Park Chan-wook, che è diventato così il regista orientale che in maniera più originale è riuscito a rappresentare la condizione femminile – subalterna in un contesto generale di umanità debole – in uno dei paesi agli ultimi posti delle classifiche sulla parità tra i sessi.

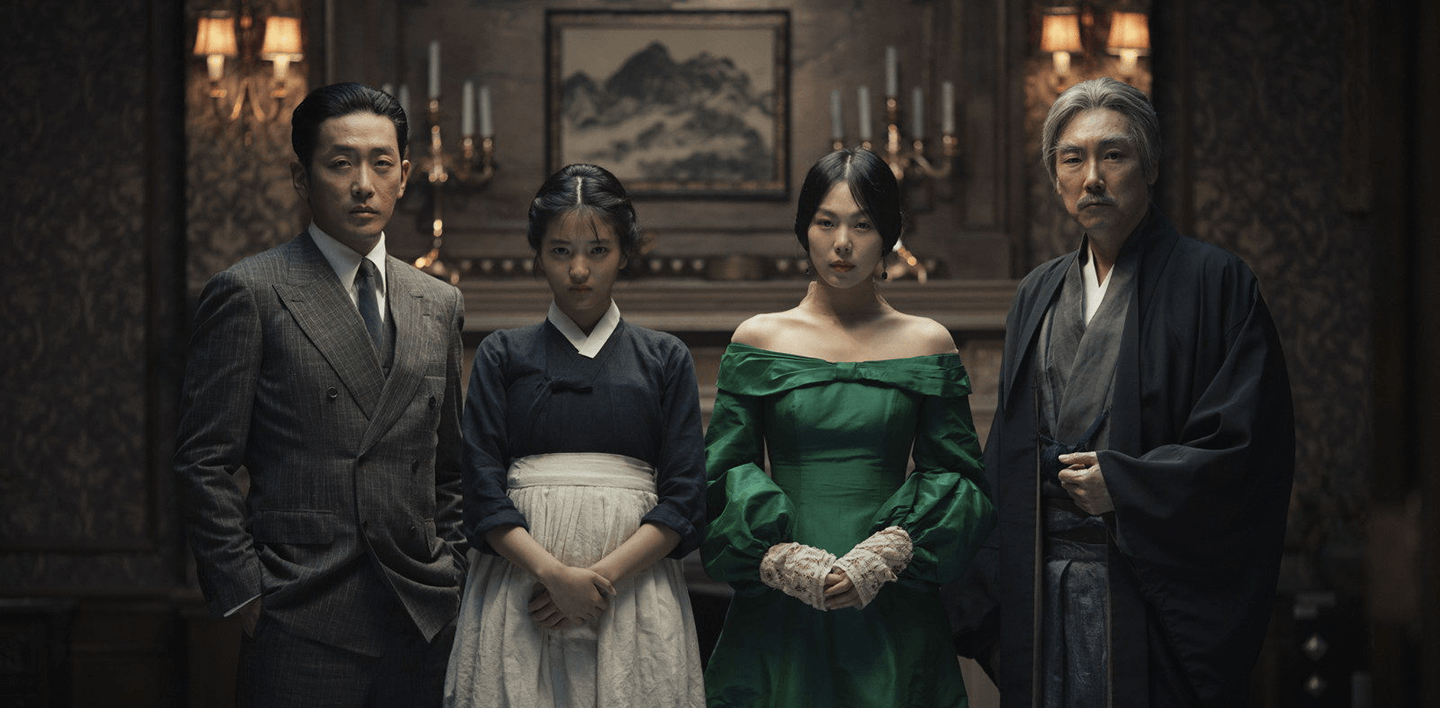

Così l’intricata storia d’amore in tre atti di The handmaiden, ambientata negli anni Trenta in Corea durante l’occupazione giapponese, non può che riguardare due giovani donne che seppur separate da situazioni economico-sociali agli antipodi (ricca ereditiera giapponese Hideko, paria e coreana Sook-hee), trovano nella loro comune identità femminile una via di fuga da un destino che sembrava loro preordinato. Sono costrette a vivere in un mondo a uso e consumo di una mascolinità decadente, il cui unico e più antico strumento di dominio, grazie alla cinica ironia che contraddistingue da sempre lo stile di Park, risulta paradossalmente inutilizzabile. I pochi personaggi maschili del film infatti, Kouzuki, lo zio pervertito e bibliofilo di Hideko, e il truffatore Fujiwara, sono ossessionati dal proprio organo riproduttivo: ne parlano in continuazione, lo toccano, lo usano come strumento di minaccia (“Te lo infilerò profondamente fino all’ombelico” dice Fujiwara a Hideko) e si preoccupano continuamente di averlo ben saldo tra le gambe (“Almeno morirò con il mio cazzo intatto” è l’ultimo pensiero di Fujiwara). Eppure quella è l’unica parte del corpo che i due personaggi non adoperano mai, si limitano infatti ad espletare la loro sessualità, oltre che attraverso una manifesta coprolalia, solamente sotto forma di un voyeurismo di chiara scuola Hitchcockiana che sembra celare un desiderio di possesso castrato.

Quello dello zio Kouzuki nei confronti della giovane e bella nipote (l’incesto è un campo minato in cui si addentrano molti personaggi di Park), che prende vita nelle letture erotiche a cui la obbliga sin da bambina, e quello di Fujiwara frutto di una latente impotenza (“Non mettere più la mia mano sul tuo piccolo cazzo” gli grida in faccia Sook-hee durante una delle sue aggressioni). Ecco che allora la funzione delle figure maschili risulta efficacemente emblematizzata dal manichino di legno asessuato con cui Hideko simula le posizioni sessuali durante gli spettacoli organizzati dallo zio maniaco. Solo l’amore – questo sì estremamente carnale e passionale – può permettere ai nuovi personaggi femminili di affrancarsi da questa condizione di miseria universale e generare l’agognata “maglia rotta nella rete” dell’esistenza. The handmaiden si configura così come l’ultimo tassello della parabola di un autore che ha attraversato i generi più disparati senza lasciarsi inchiodare dai loro cliché, e che ora ci appare come un coerente percorso evolutivo.

Il tema della vendetta non è una novità nella cinematografia coreana: insieme a Park Chan-wook ne fa un perno della sua riflessione anche un regista molto noto in occidente come Kim Ki-Duk.

Fin dal suo primo successo commerciale, JSA – Joint Security Area (2000), un film tra l’altro attualissimo per la situazione conflittuale delle due Coree che tratteggia, Park Chan-wook sceglie di inquadrare dal punto di vista femminile l’intera vicenda investigativa della pellicola. La sua è una scelta non casuale, perché il maggiore dell’esercito, protagonista del romanzo (DMZ di Park Sang-Yeon) da cui è tratto il film, è un uomo; è il regista a trasformarlo in una donna, nel suo adattamento. Sophie si ritrova quindi ad agire nel contesto machista per eccellenza, quello militare, incapace di districarsi nel ginepraio burocratico di due realtà politiche chiuse al dialogo, nonostante condividano lo stesso retroterra culturale. Le grandi contraddizioni del Nord e del Sud conducono la soldatessa Sophie al fallimento della sua ricerca, e portano a galla quella che diverrà una costante tematica del cinema dell’autore coreano, l’impossibilità di trovare un senso condiviso di verità e giustizia. Questo diventa l’impianto ideologico su cui Park Chan-wook costruisce la serie di tre film – nota ufficiosamente come Trilogia della vendetta – che lo porterà alla ribalta internazionale sfruttando il grande successo di Oldboy (2003), che vincerà il Grand Prix della giuria a Cannes e scatenerà le fantasie più recondite di Quentin Tarantino, oltre a regalarci un inutile remake hollywoodiano girato da Spike Lee.

Il tema della vendetta non è una novità nella cinematografia coreana: insieme a Park Chan-wook ne fa un perno della sua riflessione anche un regista molto noto in occidente come Kim Ki-Duk con l’ottimo Samaritan Girl (2004). La visione di Park è sia esteticamente che concettualmente abbastanza vicina a quella del suo connazionale, incentrata sulla dilazione infinita di un momento di espiazione percepito come necessario ma irrealizzabile. Certamente si distanzia da quella più occidentale e un po’ più superficiale di Tarantino, dove i bagni di sangue si riducono alla fine al puro divertissement, godibile ma aproblematico, che pur concentrandosi su tante protagoniste femminili, risulta visibilmente orchestrato da quello che la critica Laurea Mulvey negli anni Settanta definiva come male gaze. Una dinamica di sguardo fallocentrica profondamente radicata nella società orientale, disvelata magistralmente da uno dei migliori thriller psicologici prodotti da questa cinematografia, Audition (1999), del giapponese Takashi Miike, e ribaltata in quella terrificante sequenza di tortura finale (ai danni di un inconsapevole fautore della cultura maschilista) che dopo anni disturba il ricordo anche dei più impavidi spettatori.

I personaggi di Sympathy for Mr.Vengeance (2002), il primo film della trilogia di Park, sono avviluppati in un vorticoso gioco di causa-effetto che si risolve in una concatenazione di omicidi inarrestabile. La prospettiva del regista è quella dell’entomologo che osserva e studia i suoi insetti dall’alto, tanto che all’apice di una scena di sesso Yeong paragona l’incredibile istinto di sopravvivenza del suo ragazzo sordomuto Ryu a quello delle formiche. Il confine tra umanità e bestialità è molto labile. Qualcosa di abbastanza simile era già stato raccontato molti anni prima dal pioniere dell’horror italiano Mario Bava nel suo capolavoro, Reazione a catena (1971), dove la metafora faunistica era ancora più tangibile visto che un personaggio del film era proprio uno studioso di insetti.

Le tante diramazioni della spirale di Sympathy for Mr.Vengeance si coagulano nella vendetta intrecciata di Dae-su e Woo-jin in Oldboy, come se Park Chan-wook volesse ridurre la porzione di vita mostrata sullo schermo, senza diminuire per questo la carica pessimistica della sua opera: una sorta di sineddoche della vendetta. Anche qui al centro della storia c’è una ricerca vana, quella di Dae-su, personaggio a limite del kafkiano, colmo d’odio nei confronti di un misterioso carceriere che l’ha privato della libertà per quindici anni. Dae-su ha un’unica convinzione, essere la componente attiva della sua sanguinolenta ricerca di verità, salvo poi scoprire di essere lui stesso l’oggetto del grande disegno vendicativo di qualcun altro, Woo-jin per l’appunto, che lo trasforma, come il dottor Frankenstein e la sua creatura, in una propagazione del suo rancore, nel suo doppio. Un rispecchiamento che verrà stravolto solamente tredici anni dopo in quello tutto positivo tra Sook-hee e Hideko in The handmaiden.

Le dinamiche di genere hanno catalizzato le attenzioni di Park Chan-wook, che è diventato così il regista orientale che in maniera più originale è riuscito a rappresentare la condizione femminile in Corea del Sud.

Sia Dae-su che Woo-jin vivono con l’unico scopo di annientarsi a vicenda, generando intorno a loro caos e distruzione. Le vittime sono soprattutto i personaggi femminili, pedine inerti e inconsapevoli incappate nelle traiettorie funeste di uomini autodistruttivi. Lo sono in Oldboy Mi-do e la povera Soo-ah, protagonista di una delle sequenze più struggenti di tutto il cinema di Park Chang-woo, lo sono la piccola Yu-sun e la sorella malata di Ryu (talmente “insignificante” da non avere neanche un nome) in Sympathy for Mr.Vengeance.

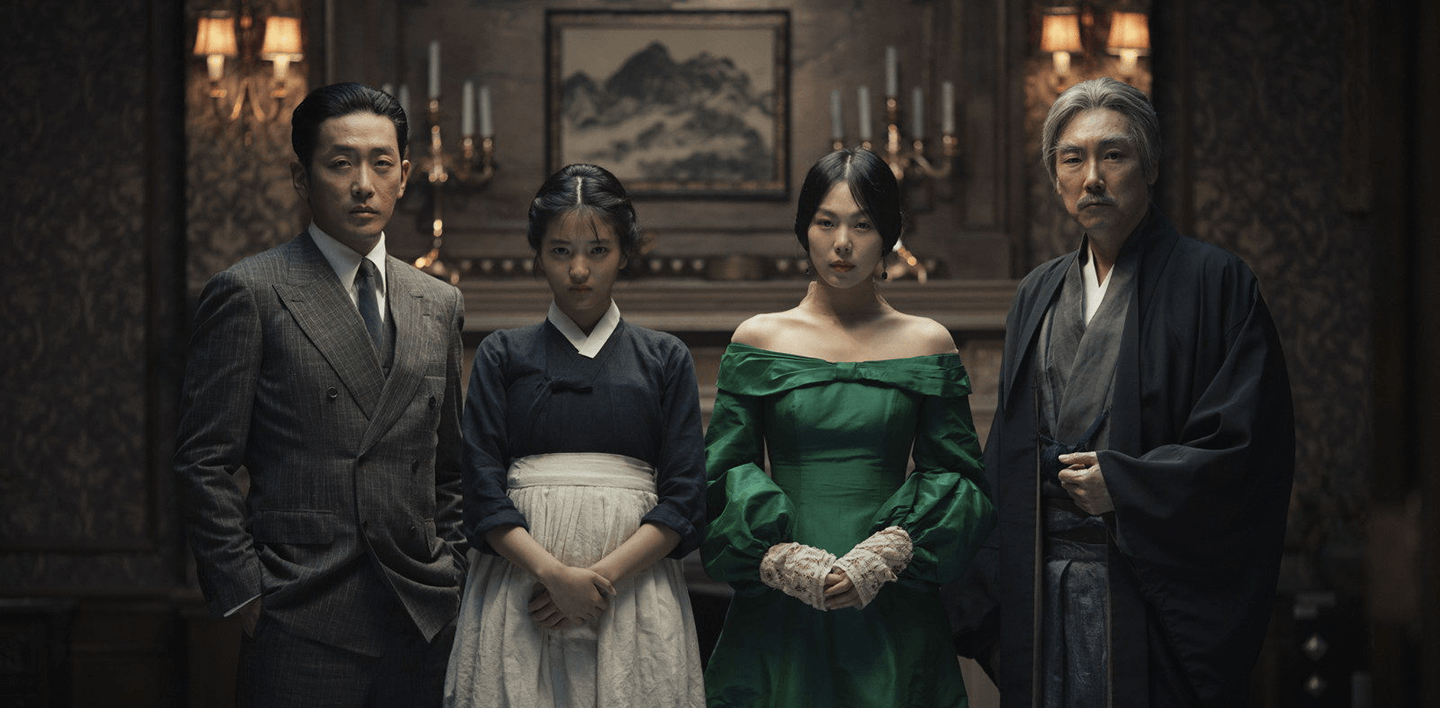

Forse insoddisfatto delle pieghe che stava prendendo la sua scrittura e per i ruoli da comprimari in cui stava relegando i suoi personaggi femminili, Park Chan-wook decide di stringere un sodalizio artistico con lo sceneggiatore Jeong Seo-kyeong che firmerà insieme a lui gli script di tutti i suoi futuri film e che si rivelerà fondamentale per la nuova direzione che prenderà il suo cinema. Le donne, riconquistando il centro dell’inquadratura e il centro delle riflessioni del regista, cominciano a delinearsi come i motori dell’azione filmica, nettamente distinte dalla loro controparte maschile. Park richiama alla base Lee Young-ae, la soldatessa Sophie di JSA, e le cuce addosso i panni di Geum-ja, la protagonista “cuore d’oro” di Lady Vengeance, ultimo capitolo di una trilogia che è ormai in dirittura d’arrivo.

Se nei film precedenti si era tenuto sempre abbastanza distante da qualsiasi tipo di giudizio morale sui suoi personaggi e le loro vicende, adesso il regista marca in maniera più decisa i contorni delle sue creature (il film fa continuamente ricorso a una simbologia cromatica un po’ naif, che alterna il bianco e il rosso come colori della purezza e della perdizione) e soprattutto sottolinea definitivamente l’elemento tragico dell’inutilità – ai fini della solita redenzione impossibile – della vendetta. Geum-ja si è addossata la colpa di un infanticidio mai commesso ma di cui sente terribilmente il peso sulla coscienza. In carcere diviene il faro di una comunità solidale di donne, accomunate da una condizione di sottomissione ai loro uomini, che l’aiutano ad architettare il suo piano vendicativo nei confronti della malvagità personificata: Baek, pedofilo, sequestratore e assassino seriale, che tiene sotto scacco Geum-ja.

Lady Vengeance non è una delle opere più riuscite dell’autore coreano a livello narrativo, ma il budget considerevole di cui Park dispone gli permette di affinare uno stile di messinscena dinamico e minuzioso nella cura dei particolari, costruito su continui processi di analessi, che andrà a costituire parte integrante della sua estetica. Compaiono inoltre nel film le prime stoccate del regista alla sua educazione cattolica: il senso di colpa di matrice cristiana che attanaglia Geum-ja non le permette né di riappacificarsi con se stessa, né di legare definitivamente con la figlia ritrovata. “Come si dice mamma in coreano?” le chiede la piccola, adottata da una famiglia australiana, in una scena che rappresenta alla perfezione la loro difficoltà di comunicazione.

Senza scelte e senza dilemmi, come si può sviluppare tensione drammatica?

La maternità vissuta come un conflitto è un’altra tematica ricorrente nell’opera di Park, fitta di personaggi orfani o in aperta ostilità con le figure genitoriali, riproposizioni delle forze di coercizione rappresentate nella società dalle istituzioni politiche e religiose. In I’m a cyborg, but that’s ok (2006) il regista si mette inaspettatamente alla prova nel territorio della commedia romantica e surreale, dai toni fiabeschi ma solo apparentemente più leggeri. La protagonista è infatti un’adolescente alienata, convinta di essere un robot e osteggiata per questo dalla madre che decide di rinchiuderla in un ospedale psichiatrico, un’altra prigione in senso lato. La trasformazione robotica, possibile solo sotto forma di rêverie, assume allora la valenza di un atto di liberazione da una condizione di umanità indifferente, svuotata da ogni valore di solidarietà e accettazione, e che si ostina ad associare ancora alla femminilità concetti di debolezza.

Lo stesso discorso vale per Thirst (2009), il film più complesso e forse più interessante del regista che gioca con intelligenza con i codici dell’horror e della commedia nera. Qui la metamorfosi, ora vampiresca, coincide anche con il risveglio sessuale dei due protagonisti: un prete e una donna cenerentola succube della propria famiglia adottiva. Il vampirismo è l’occasione per ricominciare una nuova vita libera dalle oppressioni sociali della chiesa e del patriarcato. Ma se Tae-ju, la ragazza, riesce facilmente a convivere con la sua nuova elettrizzante condizione, che implica uccidere e nutrirsi del sangue di chiunque le capiti a tiro, il prete Sang-hyeon (interpretato da uno degli attori feticcio del cinema di Park: Song Kang-ho), attraverso una resurrezione che è evidente metafora cristologica, non riesce ad abbandonare la sua razionalità umana e a non vivere afflitto dal senso di colpa, tanto da imporre, ancora una volta, il peso delle sue decisioni sulla compagna, coartando la sua natura animalesca.

Natura che invece segue anche troppo pedissequamente Mia Wasikowska in Stoker (2013), primo – e unico per ora – film hollywoodiano del regista, che conferma purtroppo quanto sia difficile per un autore asiatico l’impatto con l’industria americana, in special modo se è costretto a lavorare su uno script di Wentworth Miller, non esattamente una penna favolosa. La pazzia ereditaria che muove i fili della famiglia Stoker, la cui ambiguità sessuale nel rapporto zio-nipote sembra una variazione sul tema di Shadow of a doubt (1943), è una gabbia comportamentale che deresponsabilizza quei personaggi imbalsamati (ad eccezione di una ormai non più sorprendente Nicole Kidman) dai loro efferati crimini. Senza scelte – e non stiamo parlando di una tragedia eschilea – e senza dilemmi, come si può sviluppare tensione drammatica?

The handmaiden è la soluzione a cui giunge Park, di ritorno dagli Stati Uniti. Lo sguardo oggettivante che cerca di cristallizzare i personaggi attraverso pregiudizi e convinzioni di colpe congenite si sgretola nella graduale sovrapposizione dei piani narrativi, dove anche gli oggetti, oltre alle persone, non sembrano mai quello che sono. A inizio film la macchina da presa indugia per pochi secondi sul ritrovamento casuale da parte di Sook-hee di uno strano oggetto oblungo, suddiviso in tre sfere metalliche. Durante un flashback più avanti vediamo lo zio Kouzuki fustigare le nocche di una Hideko bambina con lo steso strumento: “la prossima volta che pensi di rispondere male, ricorda il sapore di queste perle di metallo”. Solo alla fine, durante la fuga su un nave verso l’ignoto, quegli strumenti di tortura si rivelano delle Ben Wa balls, dei giocattoli erotici femminili, il correlativo oggettivo di una sessualità dedita al piacere reciproco finalmente riscoperta. Proprio mentre, nel buio di una fredda cantina, i due uomini, Kouzuki e Fujiwara, ripetono imperterriti il grande spettacolo della vendetta.