I l 19 aprile 1900 il mago Aleister Crowley si presentò al numero 36 di Blythe Road, dalle parti di Shepherd’s Bush, a Londra, con l’abito da cerimonia delle Highlands e una maschera del dio egizio Osiride. Con dei pugnali tracciava nell’aria pentacoli e altri simboli arcani per contrastare le difese invisibili del tempio dell’Ordine Ermetico della Golden Dawn, da cui era stato bandito qualche tempo prima per la sua insistenza su pratiche magiche considerate oscure o disdicevoli. Crowley voleva prendere possesso del tempio per sé e il suo maestro, uno dei fondatori dell’Ordine, espulso a sua volta. Alcuni maghi si erano barricati al suo interno per non lasciarlo passare. Grazie ai loro controincantesimi, alle più profane armi della diplomazia e all’intervento dei poliziotti, i membri della Golden Dawn riuscirono a respingere l’assedio magico. Tra i coraggiosi che resistettero nella “Battaglia di Blythe Road” c’era il poeta irlandese William Butler Yeats.

Yeats era entrato nell’Ordine dieci anni prima, dopo essere stato scomunicato dalla Società Teosofica da Madame Blavatsky in persona. “La vita mistica è al centro di tutto ciò che faccio, penso e scrivo” aveva dichiarato in una lettera nel 1892. Gli ambienti che frequentava – ermetici, rosacruciani, spiritisti – lo dimostrano. Una volta, in un pianterreno del Quartiere Latino di Parigi, partecipò a un incontro di martinisti (i seguaci di un ordine esoterico nato nel 1881 per il “perfezionamento interiore dell’essere umano”). Con un amico arrivò all’appuntamento completamente allucinato per via dell’hashish ingerito qualche ora prima. Ma i presenti non erano da meno.

La sua descrizione della scena è comica e grottesca. La si trova nel volume dal titolo Magia, tradotto e curato da Ottavio Fatica per Adelphi, che raccoglie le prose di Yeats su questi temi. “Mi prese la smania di ballare ma non lo feci perché non riuscivo a ricordare neanche un passo. Mi sedetti e chiusi gli occhi; ma no, niente visioni, soltanto la sensazione di un’ombra scura che sembrava dirmi che un giorno sarei caduto in trance […], ma non stavolta”. Più che le meraviglie che gli esperti gli andavano decantando riguardo alle droghe, Yeats sentiva crescere in sé il senso dell’assurdo e un pauroso disagio. Tornato in sé, scoprì l’imbarazzo d’essere l’unico lucido in mezzo a un gruppo di strafatti.

“Io credo nella pratica e nella filosofia di ciò che abbiamo convenuto di chiamare magia” – così si apre il primo dei saggi del volume – e per esempio “nell’evocazione degli spiriti, […] nella facoltà di creare illusioni magiche, nelle visioni di verità presenti negli abissi della mente”. Yeats, aderendo a questa fede, partecipava a rituali per far emergere ricordi di vite passate. Studiava la telepatia volontaria e involontaria (quella che Jung avrebbe chiamato sincronicità). Teneva un diario dei sogni, da cui spesso attinge per queste prose, nel quale osservava i suoi progressi da onironauta. Pagava i servizi di numerose medium londinesi. Leggeva Emanuel Swedenborg, l’erudito settecentesco a cui, quasi sessantenne, era apparso un angelo e che da allora era diventato una sorta di profeta. Era membro del Ghost Club, organizzazione (attiva tutt’oggi) di studi sul paranormale, e descrisse con convinzione la meccanica degli ectoplasmi che fuoriescono dal corpo dei medium e la metafisica dei revenants, gli spiriti inquieti.

Yeats aveva bisogno di una mitologia per riaccendere l’anima in un’epoca in cui le fedi tradizionali erano già in declino.

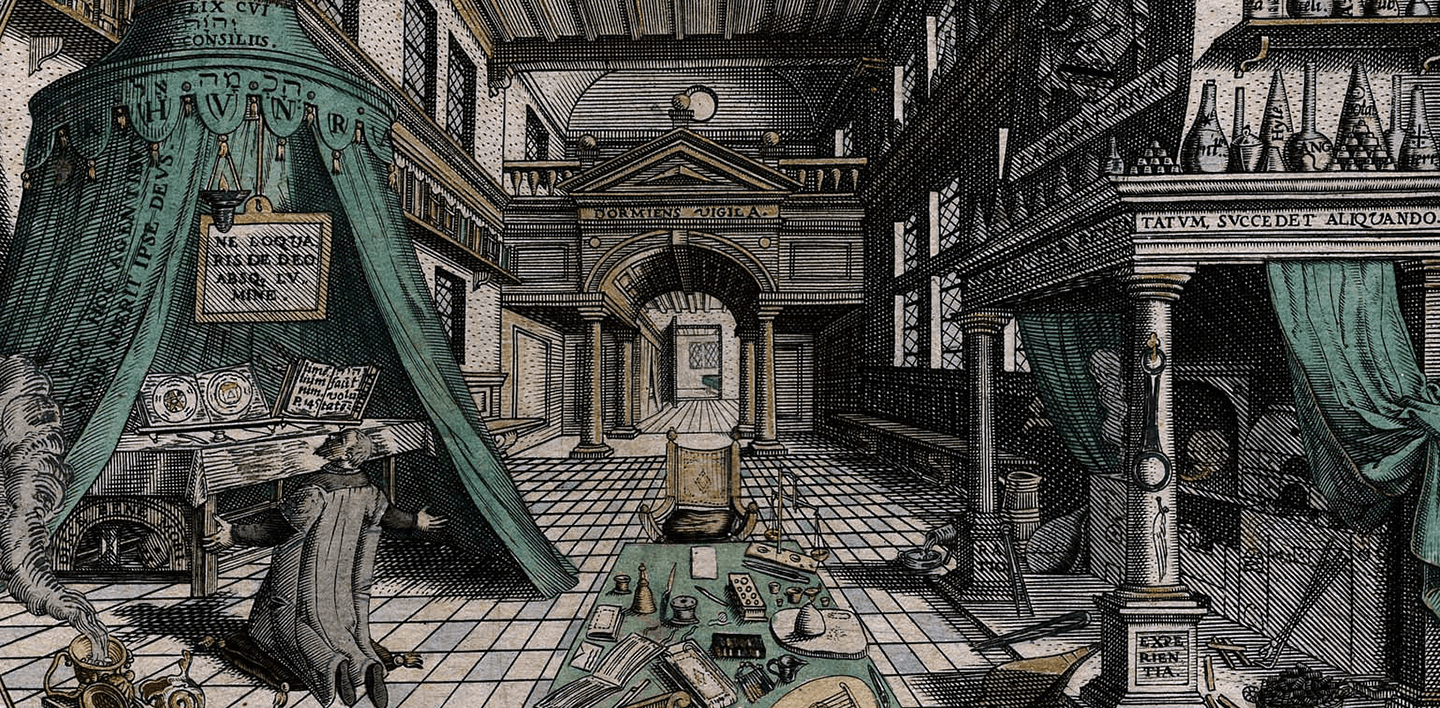

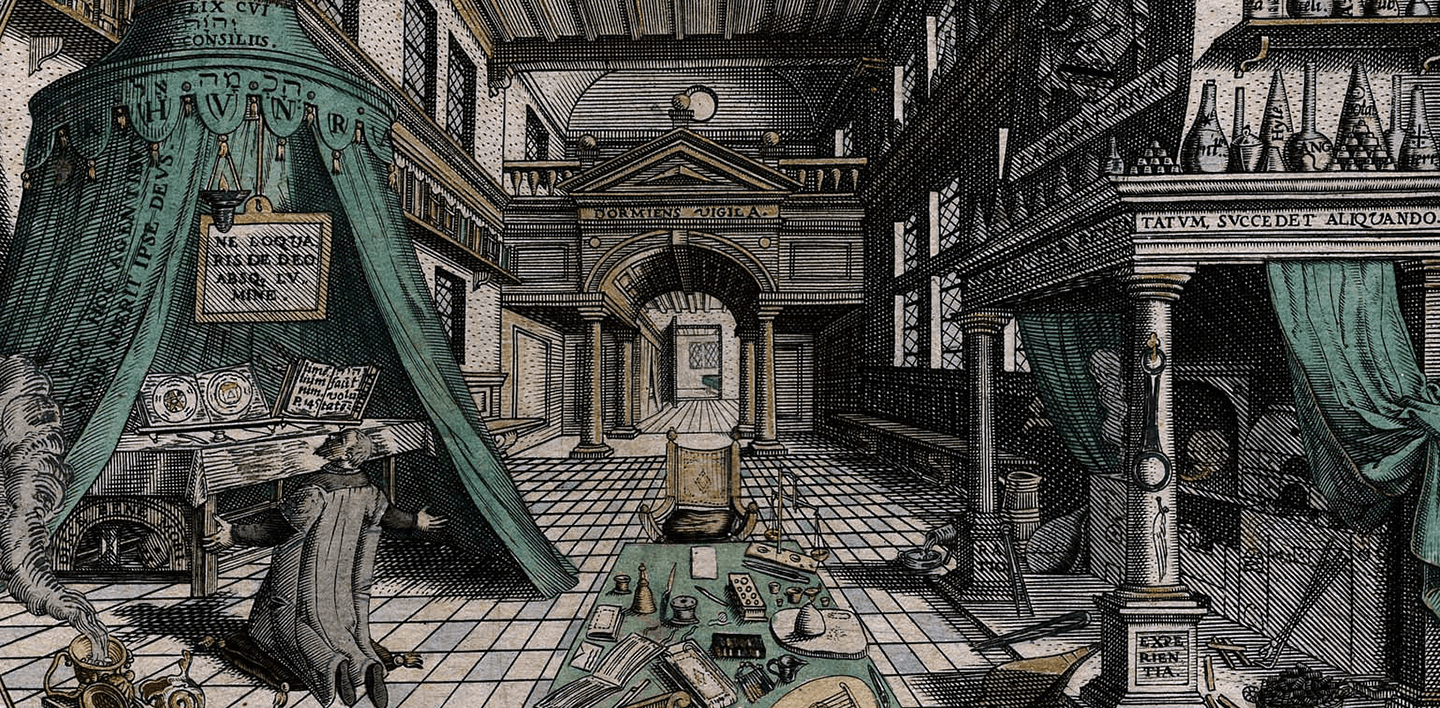

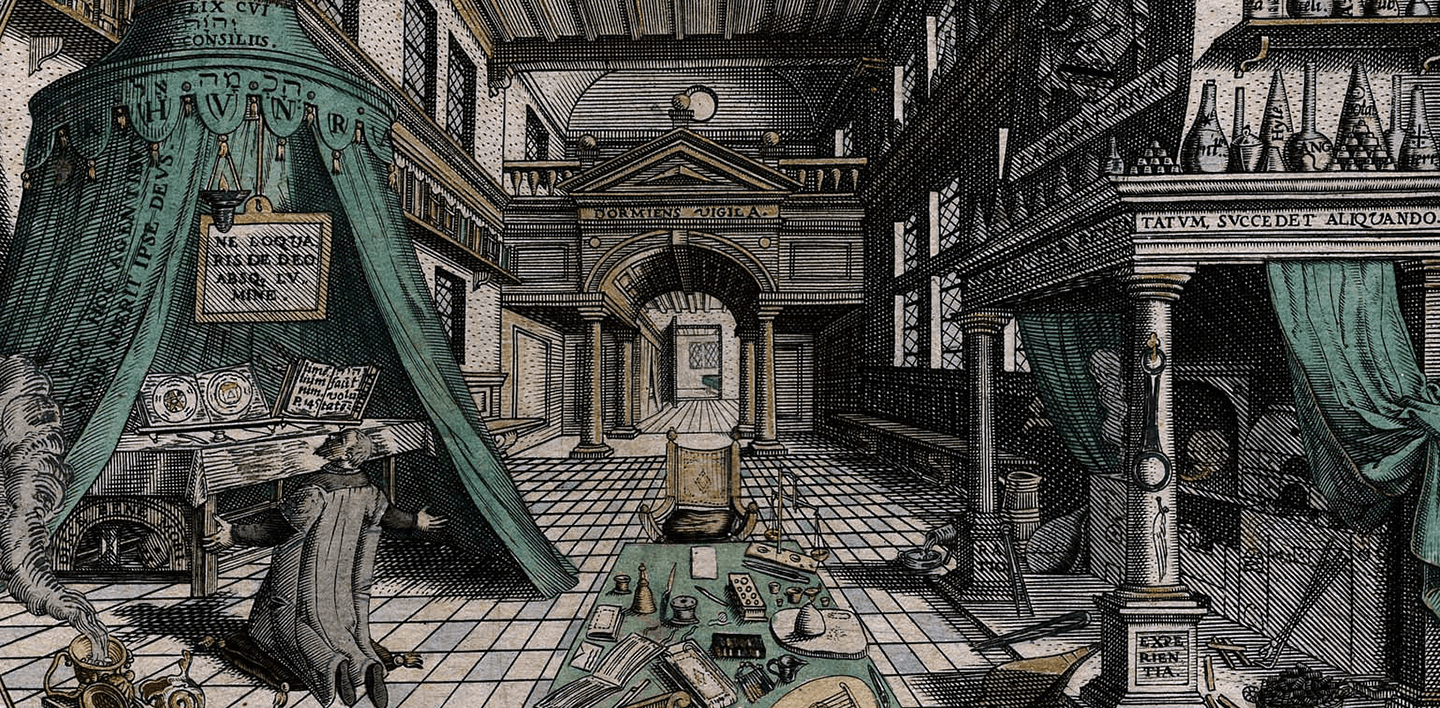

Se il suo approccio è tutt’altro che scientifico, non per questo è anti-empirico, come, in altri tempi, fu quello di Paracelso, Sir Thomas Browne o Girolamo Segato. Ma la sua mente non “filosofica bensì filosofale” – come la definisce Ottavio Fatica – unisce tradizioni e pratiche variegate in un sincretismo improvvisato e arbitrario. D’altronde, non è autoevidente dove vada tracciata la linea oltre la quale non si è più disposti a credere: se si prende per vera la Tabula Smaragdina degli alchimisti, si possono davvero rifiutare a priori le sedute spiritiche, la divinazione, i riti pagani? Il suo motto magico è Daemon est Deus inversus, “il diavolo è Dio al contrario”: tutto è un gioco infinito di specchi negli specchi, di rimandi altrove che riportano all’interno, ma il rischio è di perdersi nelle superfici e nelle illusioni. “Prendi se devi il saccolo dei sogni” recita una sua poesia, “Sciogli lo spago e t’avvilupperanno”.

Il più grande dei suoi sogni riguardava la rivoluzionaria irlandese Maud Gonne, conosciuta nel 1889, ma questa era troppo attiva, troppo ribelle, troppo indomita per lui, che era un affabulatore e un dispersivo, un daydreamer e non un guerriero. Nel corso della loro frequentazione, durata una vita, lui le chiese di sposarlo cinque volte, ma per lei rimaneva sempre e solo “Silly Willie”, e lo rifiutò in ogni occasione. Diceva che così faceva un favore all’umanità: regalava al suo poeta il lusso di una passione non corrisposta da cui far nascere un’arte sincera. Dopo la sua separazione dal marito, rivoluzionario come lei, Maud e W. B. finirono a letto insieme in una notte parigina del 1908, dopodiché lei tentò di troncare i rapporti. Lui si propose anche a sua figlia Iseult, che Maud concepì con l’intento di reincarnare un figlio morto bambino per mezzo di un macabro rito sessuale in cimitero. Ma persino Iseult lo rifiutò, forse per ripicca: da quindicenne aveva avuto un debole per quel poeta che stravedeva per sua madre, ma lui all’epoca non l’aveva voluta, un po’ per differenza d’età, un po’ per divergenza d’oroscopo.

Quindi, nel 1917, Yeats sposò Georgie “George” Hyde-Lees, conosciuta nei circoli di esoteristi che ancora frequentava. Subito dopo le nozze ebbe un ripensamento, si disse di aver fatto un errore fatale, ma come al quarto giorno di luna di miele George iniziò a manifestare doti medianiche, il loro matrimonio fu salvo. Disse Yeats che “dopo una mezza dozzina di queste ore” passate a dialogare con gli spiriti, “mi offersi di passare il resto della vita a spiegare e a mettere insieme quelle frasi sparse”. Le sedute si ripetevano tutti i giorni, anche quando George era annoiata o non ne poteva più. Lei cadeva in trance e lui prendeva appunti dagli esseri detti Istruttori che gli spiegavano il funzionamento dell’universo. Doveva però stare in guardia, poiché ce n’erano altri, i Frustratori, che invece lo ingannavano, lo confondevano, gli davano nozioni false, lo prendevano in giro. Spesso gli spiriti non aspettavano neppure che George si fosse sdraiata: “Sembrava che ignorassero dove ci trovavamo, e la cosa poteva accadere in un momento o in un luogo inopportuno; una volta […] ci diedero il segnale in un ristorante”.

Ne risultò un complesso sistema simbolico e geometrico di classificazione dei tipi individuali per come si posizionano nella lotta con il fato e con se stessi, il tutto organizzato secondo le 28 fasi della luna. Lo espose in A Vision (1925), presentato al suo editore come il suo “libro dei libri”, esoterico in tutti i sensi, rivolto e comprensibile – forse – “soltanto ai [suoi] compagni” di studi occulti. Yeats sapeva che era “aspro, difficile”, ma credeva che ne sarebbe nata una nuova religione. Nemmeno per i vescovi irlandesi, però, valse la pena di metterlo all’indice, tanto lo trovarono infondato e fantasioso. “Very very very bughouse” (manicomiale) è come lo definì Ezra Pound, che qualche anno prima era stato il suo segretario a Stone Cottage dove di notte, al chiaro di luna, i due risolvevano le loro feroci diatribe letterarie tirando di fioretto. “Madly unchic” fu il giudizio del sobrio e anglicano W. H. Auden sugli interessi occulti di Yeats, un “figlio di puttana coi fiocchi”.

Nemmeno per i vescovi irlandesi valse la pena di mettere all’indice il suo Una visione, tanto trovarono il libro infondato e fantasioso.

Ma Yeats sembrava immune alle critiche e alle derisioni, come d’altronde è d’uopo per chi voglia darsi a strade tanto astruse e bislacche. Anzi, dice, è un bene che queste cose rimangano oscure, pane di pochi coraggiosi. Se fossero comuni, molti – troppi – lascerebbero le loro vite per tentare di farsi sapienti e la società collasserebbe, poiché chi “si prenderebbe la briga di far le leggi o di scrivere la storia o di soppesar la terra se le cose dell’eternità sembrassero a portata di mano?”. Di più: è necessario abbandonare i centri e tornare alle periferie, alle campagne, ripopolare i margini lasciati alle ortiche e alle sterpaglie. Bisogna sottrarsi alla logica dell’utile e del guadagno, evangelizza Yeats, battersi contro la letteratura borghese e quella critica a essa integrale che giudica “con gli occhi di un assessore comunale che valuta i meriti di un segretario”.

I profani, atterriti e “sempre in ansia”, “non vi capiscono se gli dite: ‘Tutte le cose più preziose sono inutili’”. Preferiscono lo stelo al fiore. Yeats, invece, opta direttamente per la “Rosa Alchemica”, titolo di un suo racconto del 1897, che assieme a “Le tavole della Legge” e “L’adorazione dei Magi” costituisce un trittico di atmosfere soffuse, decadenti e visionare fatte di esseri immortali e maledetti che si danno battaglia in scontri che durano qualche istante ma anche secoli interi, descrizione interna del mondo di cui credeva o semplicemente diceva di far parte.

I suoi interessi e le sue pratiche per il magico e l’occulto si possono prendere prima facie, come un’eccentricità, una patafisica, un’attività disdicevole o il più nobile dei cammini, a seconda del punto di vista. Oppure, si possono leggere in relazione alla sua letteratura, ma ribaltando la prospettiva: non come ciò da cui la sua poesia ha origine, ma come ciò di cui la sua letteratura abbisogna, nonché come una parte, pur centrale, della sua rivolta contro il mondo moderno e del suo gusto per l’antico, il bizzarro, l’inassimilabile.

In letteratura Yeats predica contro il realismo: “i grandi romanzieri realistici descrivono quasi senza eccezione scene e tipi familiari; il realismo è sempre del momento, ha come tema pubblico il pubblico stesso”. Lui invece si pone dal lato di una scrittura immaginativa in linea con la Tradizione, perenne anche se non immutabile. Più la mente è distratta, più difficile sarà avvicinarsi “alla fulgida luce dei sogni” che ancora rivela i miti antichi e gli archetipi sempreverdi. E “la nostra vita di città, che assorda o uccide la vita passiva e meditabonda, e la nostra cultura che sviluppa la mente separata e semovente, hanno reso la nostra anima meno sensibile”: una volta era “esposta nuda ai venti celesti”, ora invece è pigra e si crogiola in un tepore confortevole e sterile.

Per il genere di letteratura con cui intendeva riaccendere l’anima in un’epoca in cui le fedi tradizionali erano già in declino, aveva bisogno di una mitologia. Tutto il suo sistema sincretico potrebbe allora essere letto in funzione della sua arte: per ottenere i miti, le liturgie, i sacramenti, gli ordini ascetici e le prove iniziatiche di cui voleva adornare la sua arte, Yeats si mise ad armeggiare – come lo definisce Fatica – “nel calderone dell’immaginario parareligioso”. Fu, in questo senso, un poeta prestato alla magia, più che un mago che si dilettava coi versi.

Quando non cercava la sua mitologia tra occultisti ed evocatori di fantasmi, Yeats seguiva l’amica Lady Gregory alla ricerca della purezza delle fiabe e delle leggende irlandesi, in seno al più ampio progetto revivalistico nazionalista. A prescindere dalla tradizione specifica, la natura doveva tornare magica e incantata, personificazione o feticcio di forze superiori. Un tempo, scrive Yeats, “ogni popolo del mondo credeva che gli alberi fossero divini e potessero assumere una forma umana o grottesca e danzare in mezzo alle ombre”; le loro letterature davano testimonianza di una natura dove, in mezzo a antichi e strani dèi, “qualsiasi cosa poteva scorrere e […] divenire qualsiasi altra cosa”. Il poeta aveva ancora il compito di dar voce a “quell’estasi turbata” al cospetto del mondo ri-divinizzato.

Né per l’effimero – consiglia Yeats – né per l’eterno: l’artista stia “tra il santo e il mondo delle cose caduche”. Nel mezzo, c’è il ricorrente, ciò che ritorna, ossia l’unico punto in cui si toccano eterno ed effimero. Se il mondo è racchiuso nell’ouroboros, il serpente che si morde la coda, “il poeta ha preso dimora nella bocca del serpente”. In questo Yeats si sentiva vicino ai Preraffaeliti, ai simbolisti come Villiers de L’Isle-Adam, a ricostruttori di mitologie quali Wagner e il primo Ibsen e a chiunque, come lui, lottasse “contro il dispotismo del reale”.

Per un periodo Yeats si esercitò a visualizzare un topo nei paraggi di un gatto fino a farlo diventare reale.

Dopotutto non si trattava un interesse solitario di Yeats, che non era affatto una figura isolata. Un fascino per l’occulto era vastamente diffuso nell’ambiente culturale europeo, come testimoniano i grandi romanzi del periodo, da Pirandello a Thomas Mann. “Tutta la nostra epoca” scriveva Mallarmé, spesso citato da Yeats, “è pervasa dal tremolio sul velo del Tempio”. E mentre Maud combatteva per liberare l’Irlanda dal giogo inglese, di quella rivoluzione Yeats era uno degli ideologi (benché, “sognatore di tirannidi” come lo definisce Fatica, sperasse in un’Irlanda libera ma non democratica). Poco importa se nel dare al suo paese una sua poesia moderna volesse in realtà ristabilire, rinnovato da un nuovo giro sulla ruota del tempo, “l’antico mondo”: a dimostrazione del suo impegno e della sua importanza, nel 1922 divenne Senatore dello Stato Libero d’Irlanda.

La differenza sta nel grado di convinzione, o di pretesa. Yeats pare piuttosto convinto di ciò di cui scrive, ciò che pratica, ma sembra, a tratti, schivare la possibilità di una risposta binaria alla domanda sulla sua fede reale. L’atto di credere, infatti, non è che la “prova della supremazia dell’immaginazione”, in linea o come effetto della sua visione estetica. Il suo punto è proprio questo: la magia è il potere dell’immaginazione; se si immagina forte abbastanza, la realtà muta di conseguenza. Immaginare “crea e nel farlo comprova”, scrive. È vero, dunque, che “è sempre questione di giochi di prestigio”, ammette Yeats, ma per l’artista distinguere realtà e finzione è insensato, e, se vuole essere convincente, impossibile.

Per un periodo Yeats si esercitò a visualizzare un topo nei paraggi di un gatto fino a farlo diventare reale. Non ci riuscì mai, ma se credette che ciò fosse almeno teoreticamente possibile era perché, secondo lui, la letteratura funzionava nella stessa maniera. Questo lo porta a pensare che l’artista di oggi sia il cabalista o l’alchimista di ieri, infatti “come il musicista o il poeta incanta, ammalia e lega con un sortilegio la sua stessa mente quando vuole incantare la mente altrui, così l’incantatore creava o rivelava per sé oltre che per gli altri l’artista soprannaturale” che sta nell’eternità e la cui opera d’arte è la natura.

Fatica ha pochi dubbi ed è forse eccessivamente severo: “Qualcosa tra un poeta, un occultista e un debosciato. Yeats era un ciarlatano”. Ma la sua poesia si affina con l’età (“gli uomini migliorano con gli anni” dice un testo del 1919, quando ne ha 54), tanto che i componimenti più famosi – “The Second Coming”, “Sailing to Byzantium”, “The Tower”, “Among School Children”, “All Souls’ Night”, “The Gyres”, “Lapis Lazuli” – risalgono tutti all’ultima parte della sua vita. Ci sono indizi che negli anni del crepuscolo Yeats avesse ritrattato gli interessi magici. A un giovane poeta interessato a unirsi alla comunità del santone armeno Gurdjieff consigliò di pensarci due volte: “Ho avuto molte esperienze con quel genere di cose da giovane” gli disse, “So come tali sette cadano in mano ai ciarlatani”.

La vecchiaia lo lasciò insoddisfatto, pieno di dubbi irrisolti e di sogni logori. Yeats, che, nelle parole di Fatica, non credeva “nell’avvenire bensì nell’avvento”, aveva atteso tutta la vita qualcosa per cui sentiva di essersi preparato da sempre, ma che non si verificò mai. Ora le domande ruotavano vorticosamente nel vuoto, la forma e il simbolo del suo destino gli sfuggivano, le sue tante maschere si confondevano allo specchio. Aveva mancato il grande evento, o banalmente l’aveva atteso invano. A Pound – che nel frattempo era in Italia a commettere “un errore […] grande come l’eternità”, per dirla con le parole di Joyce in Ritratto dell’artista da giovane – scrisse: “Tu e io […] siamo fuori posto quanto lo sarebbero i primi compositori di canti marinai nell’epoca del vapore”. Ma è troppo tardi per cercare di capire, e ormai, come recita la più famosa delle sue poesie, “Questo non è un paese per vecchi”.