L’ idea letteraria più rilevante di questo secolo è un ibrido di memoir, saggio, romanzo e prosa poetica arrivato a sciacquare il palato dei lettori dopo un passaggio di secolo dominato da virili virtuosismi letterari per lo più di maschi. Per dare a quest’ibrido la discendenza che si meritava sono state recuperate figure di un passato eclettico e sperimentale come Renata Adler o Elizabeth Hardwick; sono stati incoronati Annie Ernaux e Carrère e Anne Carson; si è creato un nuovo e più sottile genere di celebrità letteraria, sia nella versione controculturale di Anne Boyer e Sheila Heti sia in quella più lineare e relatable di Ben Lerner e, su una scala di massa, Sally Rooney.

A proposito dell’ultimo romanzo di Sally Rooney, Beautiful World, Where Are You?, lo scrittore afroamericano Brandon Taylor ha scritto una interessante recensione sul New York Times che fa il punto sul periodo che attraversa il romanzo: “Con la sua estetica raffinata e minimalista e i suoi dialoghi perfetti, scintillanti, il romanzo contemporaneo allude all’irrequietezza dell’odierna esistenza senza permettere che nessuno dei problemi che pone venga preso davvero in considerazione. Mentre leggevo questo libro, continuavo a chiedermi: ‘Tutto qui? È sufficiente?’”

Non è una critica davvero negativa, il libro gli piace, scrive che ha “l’arida e intensa malinconia di un quadro di Hopper”. Ma davanti a questa storia minima fatta dello scambio tra Alice, scrittrice famosa in tutto il mondo, ed Eileen, la sua migliore amica, editor di una rivista letteraria, “nei momenti in cui ero meno generoso”, scrive Taylor, “ho avuto la sensazione che abbiamo raggiunto un punto nella nostra cultura in cui l’apice di rigore morale della forma romanzo consiste in una donna bianca overwhelmed in un grande centro urbano, che sospira e dedica un pensiero al pianeta che si va riscaldando o all’esistenza dei profughi”. Taylor arriva così a pensare a tutta una serie di romanzi recenti che parlano dei “turbamenti esistenziali di donne bianche davanti ai problemi della società”: e cita Lynn Steger Strong, Kate Zambreno, Jenny Offill, e dice che ormai basta semplicemente

evocare la sensazione di essere overwhelmed – tramite una narrazione modulare, frammenti, uno stile lirico sciolto, qualche virtuosismo modernista o un narratore vaporosamente disincarnato – e procedere descrivendo, non so, l’erba che cresce come forma di protesta. Che in un libro i personaggi riconoscano il loro privilegio e accesso al capitale è considerata ormai vera e propria critica artistica alle classi.

Taylor si concentra troppo sul fatto che sia un tipo di romanzo scritto da donne. A me il primo esempio che viene in mente è Ben Lerner, e le costosissime creature marine “massaged to death” che mangia a cena con la sua agente dopo aver avuto l’anticipo per il nuovo libro, e in ogni caso resterei fuori dal genere perché offusca un po’ l’argomento, che ha più a che fare con lo stato della letteratura occidentale che con il genere.

In un brano citato, Alice giustifica la posizione di Rooney: “vero, sembra volgare, decadente, perfino epidermicamente violento, investire energie nelle trivialità del sesso e dell’amicizia mentre la civiltà umana è di fronte al collasso. Ma al tempo stesso, è questo che faccio tutti i giorni.” E ancora: “dopotutto, quando una persona sta per morire non si mette sempre a parlare di moglie o marito e dei figli? E la morte non è forse, semplicemente, un’apocalisse in prima persona?” L’autrice, Rooney, è marxista, ma il romanzo è intimista perché, sembrerebbe, il cuore della gente in fondo è nel privato, perché quando si muore si pensa ai parenti e non a Baffone.

Taylor commenta: “Ho trovato l’atteggiamento difensivo del romanzo rispetto alla discutibilità morale del suo progetto estetico abbastanza charming, ma anche frustrante”.

Architettura e lotta di classe nei romanzi di Dana Spiotta

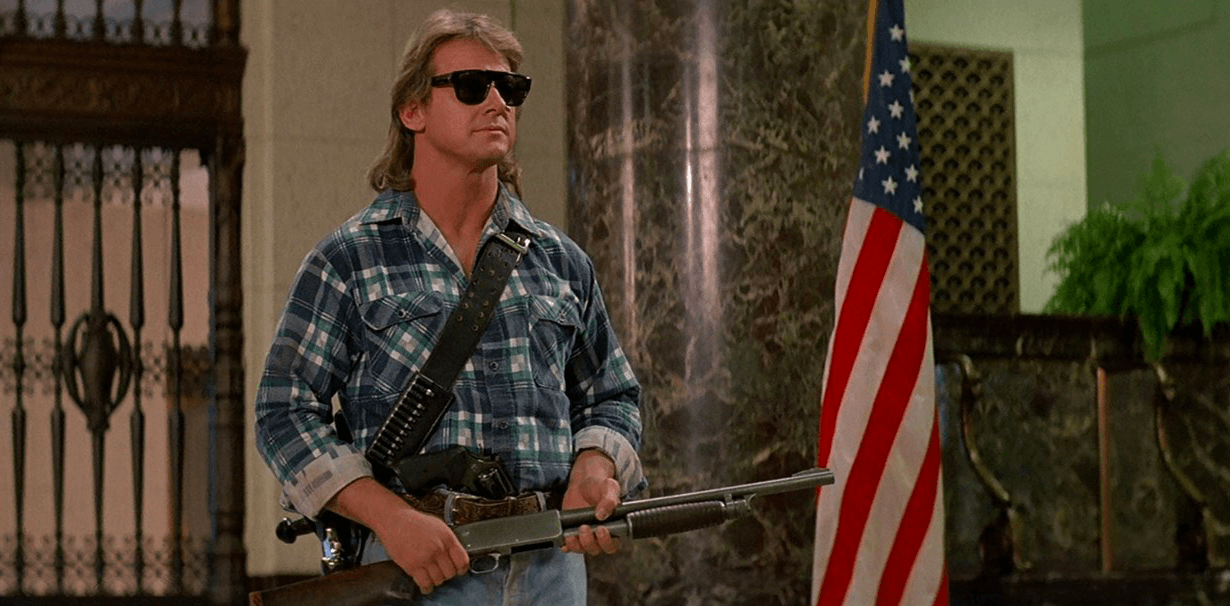

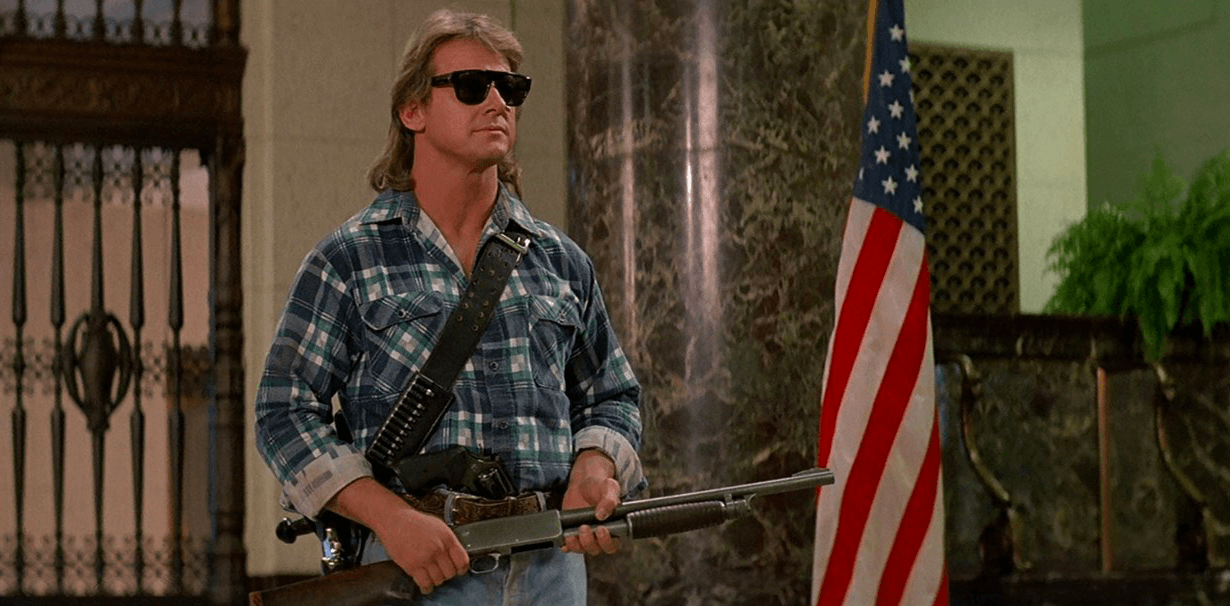

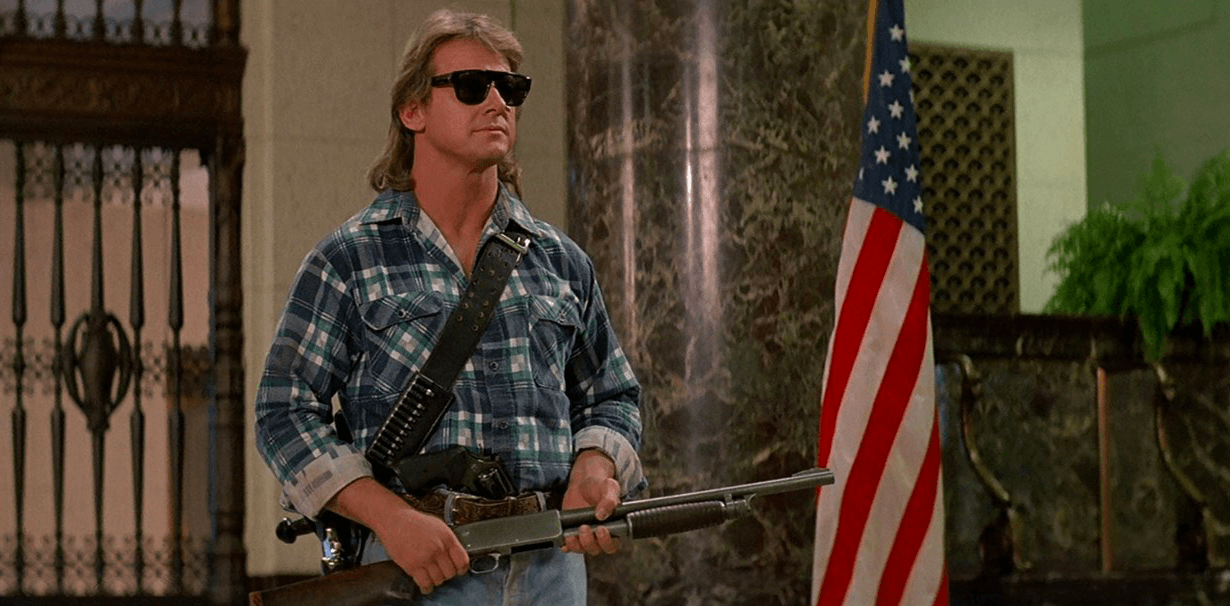

È considerata una pupilla di Don DeLillo. Anche i suoi romanzi raccontano donne le cui sensibilità collassano davanti allo sforzo di capire – o giudicare – la società di massa del benessere. Dove i protagonisti di DeLillo sono spesso stoici attraversatori delle contraddizioni della società di massa, le protagoniste di Spiotta sembrano invece subire l’impatto devitalizzante della medesima società di massa e delle sue richieste di conformismo, di investimento del tempo, di autorappresentazione, di connivenza con le varie forme di crudeltà istituzionalizzata. Sembrano in sostanza diventare depresse a forza di guardare il mondo, laddove invece i personaggi di DeLillo sembrano in grado di sparire, come cowboy, all’orizzonte verso il sole che tramonta. All’apparenza, le protagoniste di Dana Spiotta somigliano molto alle voci narranti dei libri su cui ragiona Brendan Taylor, ma hanno qualcosa di diverso: le sue protagoniste franano completamente, è come se mancassero completamente di brillantezza e non fossero mai le vincitrici morali del libro. Spiotta è una DeLillo in versione ridicola, una DeLillo slapstick, una DeLillo che fa standup comedy.

Quest’estate è uscito in America il suo nuovo, bellissimo romanzo: Wayward. La protagonista è una donna in menopausa che lascia il marito. La premessa non dichiarata ma evidente è che l’urbanistica possa raccontare il cuore delle persone e le politics di una classe sociale: la protagonista lascia la sua casa in un quartiere residenziale, costosa e ricercata, perché non riesce più a tollerare di viverci: è una casa banale, brutta, falsa. Di conseguenza, e solo di conseguenza, lascia il marito. Lascia il marito perché non riesce più a tollerare il lifestyle. Lascia il marito perché vede il progetto della propria famiglia come ridicolo. Non si limita a commentare la condizione dell’Occidente e della crisi dell’idea di ceto medio: ne ha un rigetto che la costringe a (provare goffamente a) ristrutturarsi la vita – in un periodo topico come la menopausa – e a frequentare fluide compagnie poco raccomandabili e poco rispettabili, a diventare quasi un ex membro della società. E tutto ciò senza che la voce narrante la faccia apparire mai per qualcosa di più di ciò che è – ossia, per dirla come dicono gli americani, una parte del problema (non a caso, credo, il sito di spettacolo Avclub ha trovato che il libro trasforma “quel che poteva essere una tragedia in una semplice farsa”, perché l’autrice non ha preso abbastanza seriosamente la sua eroina). Spiotta prende le mosse dall’urbanistica e dall’architettura, cioè dalla politica, prima che dalla sfera dei sentimenti e delle relazioni. La protagonista si innamora di una casa diroccata in un quartiere della inner city dove c’è crimine, i poliziotti sparano ai neri e non funziona niente. Va agli incontri contro Trump con le femministe ma viene accusata da delle gen z omosessuali di essere complice con il sistema in quanto signora middleclass bianca e cis-etero. Nel frattempo la figlia adolescente non le rivolge più la parola perché il suo stile genitoriale è controllante semplicemente perché si considera da sempre così illuminata da non aver mai capito che separarsi da una figlia va fatto anche se ti consideri illuminata, che ognuno deve cercare la propria via. Insomma Spiotta prende un suo avatar e la fa sbagliare costantemente, e via via che sbaglia la lascia emancipare.

L’arma usata da questi libri è la stessa usata da tutta la cultura decadente occidentale da cui vuole distanziarsi.

Ho trovato Wayward incredibile, anche se leggerlo dà la sensazione che la stagione di quel tipo di romanzo – ricercato e strutturato, sinceramente non vero – sia passata. Ora ci sono quegli altri libri raffinati, di design, di cui parla Taylor. Ma Wayward, senza presentarsi come romanzo statement, come romanzo evento, lascia pensare che il libro di design sia troppo attento alla propria eleganza per permettere il tipo di autoincenerimento che si permette Spiotta. Spiotta distrugge. Si autodistrugge. Non lascia in piedi chi legge. Non lascia niente in piedi alla fine di nessuno dei suoi libri, e fa così senza aver l’aria di farlo. Perché secondo me sia necessaria quest’autodistruzione cercherò di dirlo il più esplicitamente possibile.

Spiotta risolve il dubbio di Taylor non tanto con l’azione, ma con un processo. Ci porta alla fine della nostra idea di mondo. Capace tecnicamente di “fare” la cosiddetta “empatia”, che è il prerequisito della letteratura occidentale oggi, Spiotta è anche capace di portare chi legge nel punto in cui ci troviamo: nel punto in cui noi che scriviamo in Occidente e ragioniamo sulla nostra identità non abbiamo più ragione e non l’avremo mai più. Dove la nostra opinione del mondo – noi persone istruite del ceto medio – non conta più. Dove l’empatia non può riscattare il ridicolo della nostra posizione nella storia. Dove ci tocca la più fastidiosa delle immedesimazioni: quella con una persona sconfitta che ci assomiglia – la protagonista di Wayward – e che non riesce a fare niente di giusto se non cambiare, respirare, urlare, piangere; con una persona i cui pensieri girano a vuoto dentro un paradigma che non si può riaggiustare dall’oggi al domani con qualche ricetta morale.

Così, ripensare a Wayward mi ha fatto capire cosa sento per il tipo di libro di cui parla Brandon Taylor. In quel tipo di libri, chi scrive cerca di offrire dialoghi e pensieri brillanti per sentirci speciali e migliori. Migliori, di volta in volta, dei trumpiani, dei troppo borghesi, dei preti, dei fascisti. Io penso che l’arma usata da questi libri sia la stessa usata da tutta la cultura decadente occidentale da cui vuole distanziarsi – cioè dai trumpiani, dai troppo borghesi, dai preti, dai fascisti. Penso che questi libri siano l’ennesima incarnazione violenta dell’ansia predicatoria ed evangelica dell’Occidente, l’ansia di salvarsi e di salvare gli altri, la stessa ansia di tutte le categorie da cui cerca di distinguersi. Il problema è che il loro idealismo e il loro desiderio di salvarsi è la parte peggiore dell’Occidente che critica: è il solito tentativo disperato di salvarsi predicando (è il personaggio di Paul Dano nel Petroliere?).

Diventare disempatici come Ballard

Quest’estate ho approfondito la mia conoscenza di J.G. Ballard. L’avevo letto a vent’anni come parte del canone contemporaneo ma l’avevo trovato sempre troppo sociologico. Questa volta mi ha fatto un effetto diverso: ho sentito di più l’importanza del fatto che aveva genitori inglesi ma essendo nato a Shangai aveva conosciuto l’Inghilterra solo dopo la seconda guerra mondiale. Dopo la guerra, e dopo il campo di prigionia raccontato nell’Impero del sole, va a vivere in Inghilterra, scopre finalmente il suo paese d’origine. La sua reazione è fortissima. Gli inglesi gli sembrano un popolo barbaro frettolosamente precipitato nel futuro, e riesce a registrarne le reazioni, a mappare i sistemi con cui si raccontano il futuro e vi si adattano. Lo fa con estrema precisione (quella che vent’anni fa mi era parsa sociologia) per un motivo: Ballard non non si identifica, non prova empatia, vede solo la mostruosità degli inglesi. Da questa incapacità di empatizzare viene la possibilità di descrivere l’Inghilterra del benessere e delle comunità chiuse, del privato come nuova forma di vita, della standardizzazione dei processi sociali.

Se il nostro modo di vivere va condannato, siamo da condannare anche noi. Inutile cercare razionalizzazioni.

Se Ballard è sempre più importante a più di dieci anni dalla morte, se è ancora letto e utilizzato per capire il mondo, è perché essendo stato sia atavicamente inglese che alieno, è riuscito a usare, negli anni Settanta ma pure e ancora in anni sentimentali come i Novanta, uno strumento che è stato fondamentale nel grande romanzo europeo: la satira. Dagli anni Ottanta in poi, secondo me, l’equilibrio tra satira e compassione è stato sbilanciato in favore della compassione a causa del reflusso, del ripiegamento nel privato: prima invece, quando ogni problema era anche pubblico, com’è stato per tutto l’Ottocento e fino agli anni Settanta del Novecento, si poteva scherzare nei romanzi, si potevano deridere i tipi e le situazioni e le classi. La compassione la si esercitava naturalmente per la sofferenza della condizione mortale dell’umanità, il resto veniva deriso (Zola, Gogol – tutto ciò che era sistema veniva deriso, dal grande magazzino allo struscio sulla Prospettiva Nevskij…). Dagli anni Ottanta non si può più, bisogna solo compatire l’individuo singolo schiacciato dalla vita, anche se quell’individuo in tutti i comportamenti è complice del sistema che lo uccide. Va solo compatito, non lo si può più prendere in giro come si è fatto da Balzac fino all’inizio del postmoderno. Bisogna giustificare, perdonare, graziare, e andare avanti a testa bassa.

Penso che Ballard possa aiutare a comprendere che la differenza tra libri che distruggono – Spiotta – e libri che aiutano chi legge a salvarsi – la lista di Brendan Taylor – la fa la posizione tenuta da chi scrive sulla seguente questione: se il nostro modo di vedere il mondo vada condannato o salvato. Per Ballard non andava salvato.

Se il nostro modo di vivere va condannato, siamo da condannare anche noi. Inutile cercare razionalizzazioni. Scrivere romanzi in cui si commenta poeticamente il cul de sac in cui ci troviamo è ridicolo, nel senso che diventa apertamente un modo per districarsi da quel giudizio: la colpa di questo mondo è di chi ha il SUV, non di chi legge poesie e ascolta i Wilco… Il risultato assomiglia a una versione stravolta di “Bartleby lo scrivano” in cui Bartleby dice che preferirebbe di no e intanto fa quel che gli chiede il capo.

L’impero del bene

L’altro giorno stavo guardando un video di Limes su come gli Stati Uniti sono diventati impero, e a un certo punto Dario Fabbri ha detto una cosa che c’entra moltissimo con il tipo di libro di cui sto parlando.

Dopo la seconda guerra mondiale gli Stati uniti “si scoprono” impero “globale anche se diviso a metà con l’Unione Sovietica”. Devono “diventare impero… devono creare dipendenza fra sé e gli altri… devono garantire anche per i clientes, le province dell’impero…” E qui arriva il punto che secondo me c’entra con i romanzi di cui sto parlando. “Lì gli Stati Uniti sono diventati superpotenza sul serio, perché iniziano a sviluppare quelle caratteristiche imperiali che sono, ricordiamo, avere una missione fissa… Non basta essere crudamente impero. Un grande impero ha una missione…. Racconta agli altri che ci è capitato per caso – che spesso è anche vero, ma gli altri ci devono credere veramente”: che è lì per fare il bene dell’umanità.

Il libro di Dana Spiotta da solo non è né una rivoluzione né una controrivoluzione né una riforma. Non è stato scritto con l’idea di dare l’esempio a nessuno.

Per l’impero americano, e anche, prima, per l’Europa cristiana, la “missione fissa” è stata portare la civiltà. Portare la ragione. Non potevamo essere crudamente impero. Ci siamo abituati a espanderci evangelizzando o esportando forme varie di idealismo.

Io ho la sensazione che il tipo di libro europeo e americano di cui sto parlando sia un’appendice – di nicchia, dei felici pochi, dei giusti, dei progressisti ma anche dei rivoluzionari – di quella stessa missione. Il tipo di libro che una certa parte della scena letteraria occidentale sta facendo è una nuova forma di quell’idealismo americano e di messianismo europeo dove chi parla si autoaccredita, si proclama giusto, si smarca da altre parti – deteriori – dell’impero. È come se i libri di cui parla Taylor dicessero: “ora la missione di educare il mondo non ce l’hanno più quegli altri, fidatevi di noi, che guardiamo quel che siamo con lucidità”, ossia che occupiamo le posizioni giuste.

Questa voce narrante potrebbe quindi essere ancora la solita voce del padrone. Una voce che spiega, una voce paternalistica e arrogante che proclama il primato della propria lucidità. Una voce che non conosce il delirio di guardare alla confusa realtà della nostra storia e rimanerne annichiliti. Una voce che si accontenta di considerarsi una versione nuova e improved del progresso occidentale.

Il libro di Dana Spiotta da solo non è né una rivoluzione né una controrivoluzione né una riforma. Non è stato scritto con l’idea di dare l’esempio a nessuno. Ma Wayward ha dimostrato una scrittrice che dimostra di non doversi salvare, di non volersi salvare.

Ballard ha fatto satira dell’Inghilterra e così ce l’ha fatta capire, e con l’Inghilterra tutto l’Occidente che si rifugiava nel privato e in una follia neoprimitiva. L’ha fatto giudicando freddamente, disempaticamente. Chi tollera di leggere Ballard? Forse, lo tollera chi cerca l’acqua gelata della sua visione. E chi, come me, vuole essere punito. Chi non si vuole salvare. Forse lo tollera anche chi si sente non coinvolto nel giudizio, chi si sente al di sopra o al di sotto o estraneo alla società che ha causato il riscaldamento globale e l’impoverimento della biodiversità e il colonialismo. Io personalmente so che queste tre ultime cose sono state i cornflakes con cui ho fatto colazione ogni mattina nell’impero crescendo forte, sano e intelligente, e non riesco a concepire una letteratura che mi voglia salvare.

***

(E il dolore?) Questa è una coda, per l’obiettivo del mio pezzo è inutile, ma mi sentirei disonesto a cancellarla dal pezzo. C’è una cosa che Taylor non dice nella sua recensione, ma che per me è una caratteristica altrettanto cruciale di quei libri. Spesso quei libri eleganti ruotano intorno al dolore. Mi vengono in mente i problemi fisici di una giovane donna nell’esordio della stessa Rooney, fino ad arrivare alla impressionante analisi del cancro di The Undying di Anne Boyer. In questi libri, se li penso complessivamente, entriamo dentro cercando di lenire un dolore. Quel dolore può essere fisico, psicologico, sociale. Spesso si scrive di combinazioni di dolori. Sono romanzi dove fanno male i reni, dove si dorme con i sonniferi… Ma non solo: dove si soffre fisicamente per la vittoria di Trump, dove si soffre per essere parte di questa società crudele, in questo momento della storia. (Dario Fabbri direbbe che siamo solo popoli anziani senza più la voglia di faticare per affermare la potenza…) Il dolore è la ragione per cui quel tipo di libro, oggi, non si può rifiutare. Abbiamo la sensazione, arrivati alla fine del nostro mondo, che il dolore che sulla terra c’è sempre stato abbia un particolare bisogno di essere lenito. Ma c’è un nesso tra i due tipi di dolore, quello fisico e quello sociale? Il buddismo mette insieme vecchiaia malattia e morte: a questa lista di mezzi per raggiungere l’illuminazione si può aggiungere l’imbarazzo di far parte della classe sociale sbagliata o sarebbe un’impostura?