A lcuni anni fa ad Hanoi ho visitato un tempio buddista. Era un tempio di costruzione abbastanza recente, rispetto ad altri della capitale Vietnamita, e sulle pareti bianchissime dell’ampia sala spiccavano delle rappresentazioni sacre. Si trattava di episodi della vita del Buddha, disposte in ordine cronologico, come le stazioni della via crucis nelle chiese cattoliche. Come spesso avviene quando si cambiano le coordinate con cui osserviamo un oggetto abituale, quella comparazione ha reso evidente quello che in realtà era da sempre sotto gli occhi: al di là del grande dispiegamento simbolico e filosofico che c’è dietro il discorso di una religione – o meglio, al di sotto di esso – quello che troviamo è una storia. Una vicenda, che il racconto della religione cerca di sottrarre al lavoro distruttore del tempo. Certo, parliamo di personaggi che sono al centro di un mito fondativo, ma se lasciamo da parte per un momento questo aspetto ciò che resta è una vicenda umana (o ultraumana) contesa all’oblio. Eternata in un racconto o in una serie di immagini.

Oltre che al mito, il compito di questa sottrazione di frammenti di vita all’azione distruttrice del tempo è affidata all’arte. Statue, pitture e poemi hanno da sempre cercato di soddisfare questa necessità dell’essere umano, ma secondo Attilio Scarpellini il momento preciso in cui si è creata una frattura nella percezione del mondo è l’avvento del dagherrotipo, ovvero della fotografia. Perché l’immagine fotografica è davvero un’interruzione – impossibile – nel flusso del tempo. Basti pensare all’uomo goffo che salta una pozzanghera in una celebre foto di Harry Cartier Bresson; o al discusso e magnetico scatto dell’uomo che cade a testa in giù dalle Torri Gemelle. A queste e ad altre immagini Attilio Scarpellini dedica una riflessione che si snoda lungo tre saggi brevi ma assai densi, raccolti ne Il tempo sospeso delle immagini (Mimesis, 2020), in cui esplora il concetto di tempo attraverso la pittura, la fotografia e il teatro. La prospettiva di Scarpellini – tra i più autorevoli critici di teatro, oltre che acuto esploratore di iconografie che da tempo scandaglia nella trasmissione che conduce a Radio 3, “Qui comincia” – è interessante perché attraversando diverse discipline artistiche fa in realtà i conti con quel processo intrinseco alla società dello spettacolo (concetto ormai dilatatosi ben oltre la definizione che Debord ne diede nel suo celebre saggio del 1967) che Baudrillard chiamava “la scomparsa della realtà”. I due filosofi francesi, non a caso, sono tra i punti ritornanti di questa riflessione.

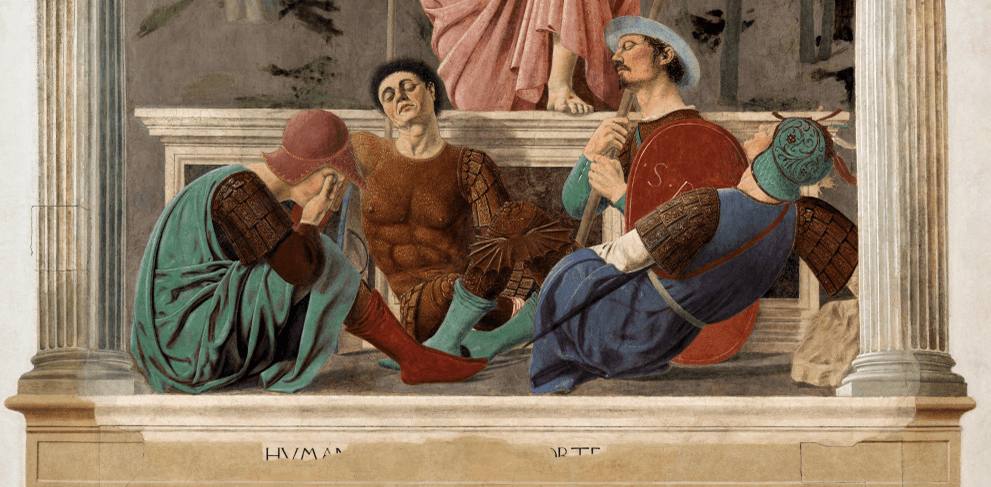

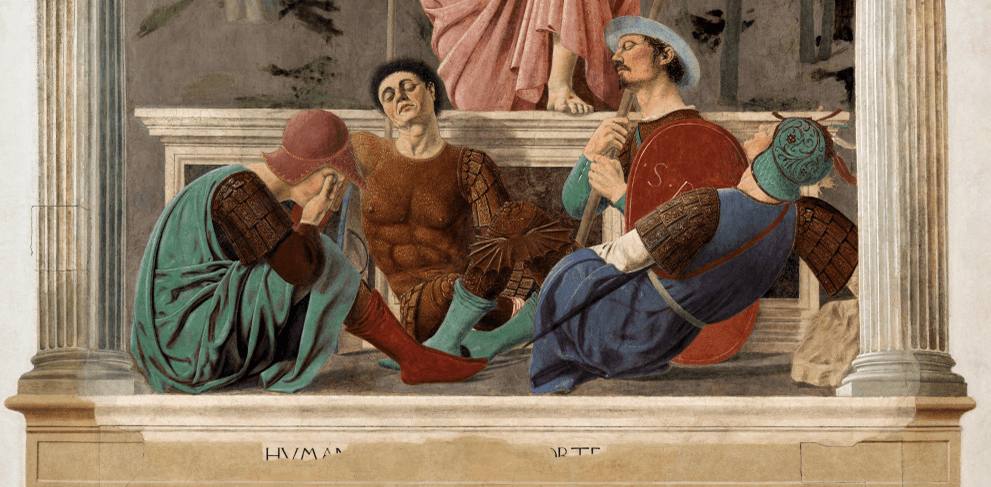

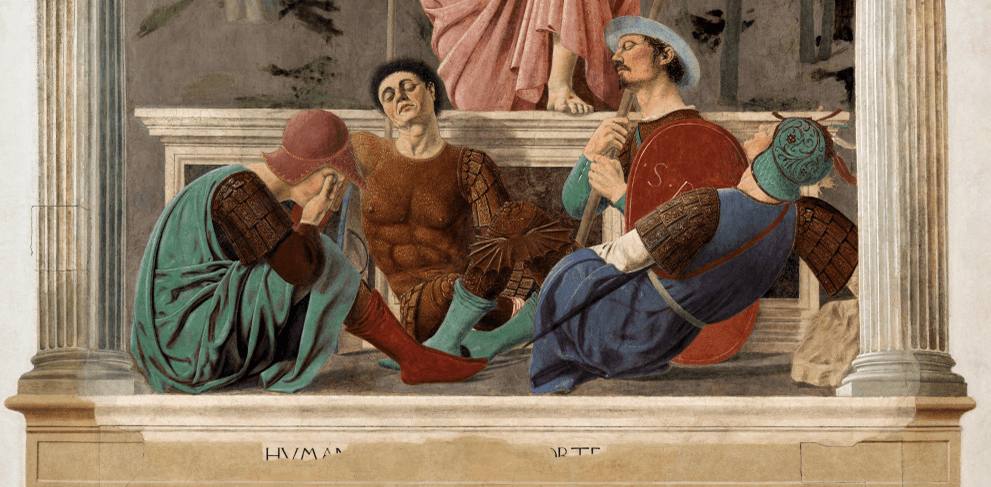

L’analisi di Scarpellini passa in rassegna opere pittoriche come la Resurrezione di Piero della Francesca o il Noli me tangere di Tiziano (e di altri autori), per giungere alle loro trasposizioni contemporanee come avviene nei lavori di Bill Viola, riportando la rappresentazione visiva a una radice comune, quella del mito sulla nascita della pittura raccontata da Plinio il vecchio. Si tratta del mito della fanciulla di Corinto, la quale, per conservare l’immagine dell’amato prima che questi parta per la guerra, traccia il contorno della sua ombra sul muro, proiettata grazie alla luce di una candela. L’immagine fissata, secondo Scarpellini, “è la risposta del desiderio all’assenza: ci raggiunge attraverso il tempo squarciando il sipario della morte per arrivare fino a noi come la luce di una stella morta”. Di conseguenza l’arte – perlomeno l’arte occidentale, quella cui è dichiaratamente rivolta l’analisi del libro, e che partecipa di un’idea lineare dello scorrere del tempo – è sempre un corpo a corpo con lo scandalo della morte, un esorcismo del dolore, poiché ogni rappresentazione che mira a sottrarre un volto o una storia allo scorrere inesorabile del tempo è anche “un indice della lotta con la morte che in essa si combatte”.

La fotografia, è in grado di congelare immagini “reali” isolandole dal flusso del tempo – immagini che vengono per l’appunto “immortalate” – opera dunque uno scarto. Perché rende “veri” i fantasmi, le tracce fissate dalla memoria che il tempo ha già rimpastato (non a caso, ai suoi albori, si usava fotografare i morti come per produrre moderne e più precise maschere mortuarie; oppure, puntando sul valore documentale della fotografia, c’è chi cercava di attestare attraverso di essa l’esistenza del sovrannaturale). La connessione tra la dimensione del sacro e quella dell’arte, dunque, non risiede soltanto nella committenza tipica dell’età antica e medievale, ma nella ben più arcaica condivisione dello spazio della rappresentazione (come spiega Victor Turner in Dal rito al teatro), uno spazio che costituisce una frattura nello scorrere del tempo. Per quanto in forma di rappresentazione, essa è assimilabile al miracolo – che secondo Walter Benjamin è un “arresto messianico dell’accadere”, poiché interrompe e stravolge i rapporti di causa e effetto dello scorrere del tempo, ad esempio annullando malattie, facendo risorgere i morti. Ed è assimilabile all’estasi, che “arresta la mortalità, sospende e rallenta il flusso del tempo”.

L’immagine fissata, secondo Scarpellini, “è la risposta del desiderio all’assenza: ci raggiunge attraverso il tempo squarciando il sipario della morte per arrivare fino a noi come la luce di una stella morta”.

Cos’è che fa irruzione attraverso questa frattura? Il significato. Già Pasolini, in un saggio intitolato “Osservazioni sul piano sequenza”, rilevava che il montaggio opera sul film ciò che la morte opera sulla vita degli esseri umani: scarta i frammenti insignificanti selezionando i significativi, che disposti secondo un ordine sequenziale creano, in definitiva, il senso. Dei morti conosciamo la parabola significativa, non ogni momento della loro esistenza. È la “ricapitolazione” – concetto che Agamben prende dalla teologia cattolica, la ricapitolazione che avverrà alla fine dei tempi – a fornire il senso “ultimo” di ciò che è avvenuto. Osservata dalla prospettiva dell’indagine filosofica condotta da Scarpellini, la rappresentazione artistica è allo stesso tempo una frattura nello scorrere del tempo ma anche una sua possibile ricapitolazione: un arresto nel flusso del tempo che è però anche garanzia del suo significato.

Nonostante Scarpellini si concentri su oggetti artistici visuali, per chiarire il concetto si affida a un’immagine presa a prestito dalla letteratura, e precisamente da un racconto di Borges, “Il miracolo segreto”, dove Hladik, uno scrittore boemo, sta per essere fucilato da un plotone di esecuzione tedesco e ottiene da Dio il miracolo di vivere, nello spazio dell’istante che lo separa dalla morte, il tempo “segreto” di un intero anno durante il quale riesce a concludere la stesura di una tragedia sulla quale stava lavorando. E in effetti, nonostante il discorso di Scarpellini riguardi essenzialmente le immagini, a questa riflessione vanno aggiunte anche le immagini mentali che sono frutto della parola scritta.

Un esempio recente e calzante viene dal romanzo di una poetessa come Maria Grazia Calandrone, che in Splendi come vita (Ponte alle grazie, 2021) affronta il proprio passato, la figura della madre adottiva, il sentimento che lei chiama disamore, attraverso una ricapitolazione. Sostenuto dalla precisione della lingua poetica, il racconto di Maria Grazia Calandrone scende chirurgicamente all’interno di una storia autobiografica che vede l’autrice, abbandonata a pochi mesi dai genitori biologici in fuga da una società bigotta che non accettava il loro amore extraconiugale, crescere con una madre adottiva che è prima un’ancora di relazione, di sentimento, di cura, e successivamente si trasforma in conflitto puro, senza una logica stringente come sa essere il rancore quando si muove lungo percorsi profondi, oscuri, anziché rispondere a una questione presente. Anche questa ricapitolazione fatta con le parole si affida però saltuariamente alle immagini, al loro valore testimoniale, al loro essere uno squarcio nel tempo, e lo fa fin dalla copertina, dove la madre protagonista e la voce narrante bambina sono ritratte abbracciate. È interessate citare questo libro non solo per il ricorso alle immagini, per la lingua precisa che tralascia l’accumulo di dettagli per scandagliare la vicenda esclusivamente attraverso l’essenziale, ma anche per le considerazioni che la sua autrice ha fatto su come è nato e sul senso di scrivere una storia del genere. Anzitutto, dichiarando in nota che questo libro “si è scritto da solo”. Come uno squarcio nel continuum temporale, per l’appunto: come una ricapitolazione che di colpo è possibile, evidente, e permette di rilegge (o forse di leggere davvero, per la prima volta) il passato.

È un’indicazione preziosa perché suggerisce che il divenire arte di questa ricapitolazione biografica non sta, necessariamente, nella storia in sé, quanto nel suo essere illuminata da questo processo di ricapitolazione attraverso il processo della scrittura. È preziosa come indicazione perché, in un momento storico dove il biografismo prolifica senza una direzione precisa, marca un confine chiarificatore. L’altra considerazione si trova nella conclusione del libro, dove Maria Grazia Calandrone afferma in modo sorprendente, per una poetessa, che “le parole non servono a niente”. Non si tratta di una frase nichilista, né di sfiducia nei confronti della poesia, della letteratura. Si tratta, ancora una volta, di una frase chiarificatrice: ciò da cui l’autrice vuole sgombrare il campo è la facile conclusione che le parole possano curare il dolore. Possano salvare. Un concetto consolatorio che si trasforma in un dispositivo di marketing editoriale. Piuttosto, invece, le parole possono trasformare il dolore in una materia di condivisione. E, come tale, dare ad esso una collocazione, una specie di significato. Illuminarlo, farlo “splendere”, come la vita cui si fa riferimento nel titolo.

In un momento storico dove il biografismo prolifica senza una direzione precisa, Calandrone marca un confine chiarificatore.

Che si possa scrivere, fare cinema o teatro per contrastare l’opera divoratrice del tempo non è, ovviamente, una novità. Fabrizio De André disse: “Perché scrivo? Per paura. Per paura che si perda il ricordo della vita delle persone di cui scrivo. Per paura che si perda il ricordo di me. O anche solo per essere protetto da una storia, per scivolare in una storia e non essere più riconoscibile, controllabile, ricattabile”. L’arte è quel dispositivo che, sia pure timidamente, fa dire a uno scrittore come Cortázar “laggiù sta la morte, ma niente paura”, nelle sue celebri “Istruzioni per caricare un orologio” (una sorta di ossessione per lo scrittore argentino, tanto che Italo Calvino, che lo portò in Italia, affermava divertito che nei suoi racconti “il sonno della ragione genera orologi”). Ciò che rende interessante l’indagine di Scarpellini e il romanzo di Calandrone è il loro insistere, in modi differenti, sul tempo e sul sacro in un momento storico quasi interamente appiattito sul presente e sulla rimozione della morte. In un recente articolo sul mainstream, pur parlando di tutt’altro, Francesco Pacifico dà una definizione precisa di “prodotto culturale” odierno: qualcosa che “non ha caratteristiche specifiche, non parla alla storia del proprio linguaggio ma solo al momento presente della comunicazione”. Il momento presente di cui si parla è una sospensione del tempo priva di agnizione, è pura gratificazione del pubblico senza processo di conoscenza. L’esatto contrario dell’immagine sottratta al flusso del tempo, che nella frattura che crea fornisce uno squarcio per guardare attraverso.

La rimozione della morte, nel discorso mediatico contemporaneo, trova il suo specchio rovesciato nell’attenzione morbosa alla cronaca nera e nel cupio dissolvi dell’atto terroristico. Se all’immagine del falling man, l’uomo che cade che ha ispirato l’omonimo romanzo di Don Delillo, Scarpellini aveva dedicato una riflessione in un saggio intitolato “L’angelo rovesciato”, in questo nuovo lavoro insiste su un altro attentato, quello del Bataclan, rispetto al quale una sopravvissuta alla strage dichiarerà di non aver pensato subito ad un atto terroristico perché pensava che gli spari facessero parte dello spettacolo. Una realtà scomparsa, appunto, completamente confluita nella sua rappresentazione. L’esatto opposto dell’ingenuo spettatore di Baltimora citato da Stendhal, che nel 1821 spara all’attore che interpreta l’Otello in un impeto razzista, per impedire che una donna bianca sia vittima di un nero.

In un racconto mediatico dove la realtà diventa sempre più indistinguibile dal racconto finzionale, cosa accade al tempo? Esso si dilata, in una sorta di presente infinito: il presente dell’intrattenimento, della politica che cessa di proporre visioni del futuro e si converte in pura amministrazione del presente, del mito della fine della storia che – pur inceppato proprio dalla scossa dell’11 settembre – resta come un’ombra nell’assenza di prospettive che accompagna la crisi perenne delle società occidentali. Non è affatto detto che l’arte possa rappresentare la sincope in grado di increspare questo eterno presente, tuttavia essa è in grado di creare una frattura, immergendo nuovamente l’esperienza nel flusso del tempo e del suo arresto produttore di significati. Oggi, più che il racconto delle agorà pubbliche e delle loro retoriche, è interessante capire cosa c’è dietro, smontare il giocattolo, inceppare il meccanismo – ossessione, questa, di buona parte del teatro più significativo dei primi vent’anni del secolo. È ancora una volta la poesia a fornirci l’immagine icastica in grado di spiegarlo, una poesia che ricorre alla metafora del teatro: si tratta di “Impressioni teatrali” di Wisława Szymbroska, dove si parla del sesto atto delle tragedie, quello che non esiste, quando i morti tornano in vita togliendosi trucco e maschera. Non è una citazione romantica, questa di Scarpellini, quanto piuttosto un’immagine che ci guida dritti verso l’ultimo genere artistico affrontato, il teatro, quello che più di altri è in grado di esplicitare l’artificio delle relazioni umane, poiché su di esso si basa.

La letteratura, come tutta l’arte, è la confessione che la vita non basta, diceva Fernando Pessoa. La vita sarà sempre di meno e di più del significato, provvisorio, che l’arte riesce fortunosamente ad assegnarle. Scarpellini lo sintetizza proprio con la foto dell’uomo goffo che salta immortalato da Cartier-Bresson: dietro di lui, del suo gesto inesperto, spicca l’immagine dipinta di una danzatrice che letteralmente “vola”, in un gesto perfetto immortalato da un cartellone pubblicitario. “Eduardo De Filippo diceva che gli attori recitano bene sulla scena quello che noi facciamo male nella vita – conclude Scarpellini. – Considero il palcoscenico una camera di compensazione in cui la vita, costantemente sopraffatta dalla propria gravità – da quella gravità necessaria e tendente all’abisso che Simone Weil definisce pésanteur e che è un’affermazione dell’anima prima che del corpo – viene finalmente restituita al sogno da cui è probabilmente uscita”.