C

he uno scrittore di testi radicalmente sperimentali, di antiromanzi carnevaleschi e disturbanti, di opere stilisticamente precluse ai più, sia diventato un’icona della letteratura mondiale ricorda molto quei fenomeni di contaminazione virale che non a caso tanto interessavano lo stesso Burroughs. Verosimilmente, colui che a Tangeri negli anni Cinquanta veniva chiamato “el hombre invisible”, deve la sua successiva e straordinaria visibilità meno alle proprie opere artistiche che all’aura da esse riverberata sull’autore, sulla sua vita disordinata, sulla personalità di un individuo lontano come pochi altri dai luoghi comuni dell’esistenza borghese.

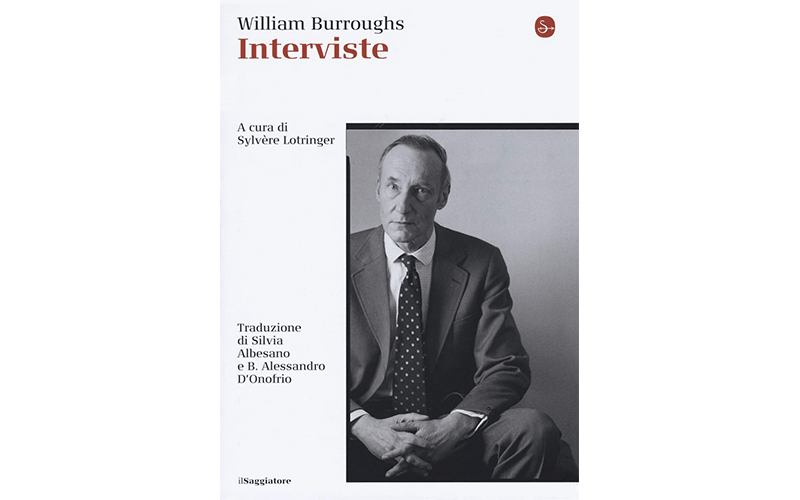

Le mille e duecento pagine di interviste recentemente pubblicate dal Saggiatore (William Burroughs, Interviste, raccolte e curate da Sylvère Lotringer, traduzione di Silvia Albesano e B. Alessandro D’Onofrio) vengono a completare per gli appassionati di questo scrittore il già ricco materiale fornito dalla notevole biografia di Barry Miles (anche questa pubblicata dal Saggiatore, nel 2017) e rappresentano la traccia più concreta della prodigiosa reputazione di Burroughs vita natural durante. O meglio a partire dagli anni Sessanta, epoca a cui risalgono le prime interviste di poco successive alla complicata pubblicazione di Pasto nudo, fino agli anni Novanta quando, ormai ottantenne, l’intervistato si occupava per lo più di arti figurative.

Oltre a testimoniare di un genere giornalistico in crescita esponenziale nel corso dei decenni, da questo fiume di interviste emerge chiaramente l’ammirazione al limite della venerazione cui è soggetto un autore che non si può certo affermare rifiutasse il caldo abbraccio della celebrità, pur essendoci finito dentro, si direbbe, quasi per caso. Le sue espressioni, le sue posture, le sue case, i suoi abiti, tutto è scrutato con sguardo avido e feticistico. Le idiosincrasie che nutrono l’immaginario barocco e deviante del letterato emergono allo stato grezzo dagli scambi più generosi: la paranoia del controllo (attacchi psichici, guerra biologica), l’insurrezionalismo prepolitico, la magia e lo sciamanismo (la sua convinzione di essere posseduto da uno “Spirito del male”), l’interesse per tecniche e strani macchinari atti a espandere la coscienza (dalla camera orgonica di Reich all’E-meter di Ron Hubbard passando per la dream machine di Brion Gysin – l’amico pittore nonché “l’unico uomo che abbia mai rispettato”, come ripete spesso), le visioni transumanistiche di un potenziamento umano per un futuro in cui le intelligenze potranno fare a meno del corpo e del tempo, le epidemiologie fantascientifiche e le molte altre nozioni estrapolate da varie branche del sapere a comporre teorie fantasiose e profezie apocalittiche, l’infatuazione per le armi, e infine – come a unire questo eteroclito bazar di concetti e visioni – la passione (profondamente patita) per le sostanze chimiche e le modificazioni da esse indotte nella mente e nell’organismo umano.

Sylvère Lotringer, il curatore di quest’opera voluminosa, è anche il fondatore della rivista Semiotext(e): il primo evento organizzato nel 1974 da Lotringer alla Columbia University e da cui nacque la rivista, aveva lo scopo di fare incontrare filosofi francesi come Foucault e Deleuze con pensatore e artisti americani. La presenza di Burroughs in questo nobile consesso costituì senza dubbio una delle principali leve della legittimazione intellettuale dello scrittore negli ambienti della controcultura su entrambi i lati dell’Atlantico. In quegli stessi anni, una famosa intervista su Rolling Stone e il patrocinio di gente come David Bowie, Patti Smith o i Devo, fecero di Burroughs il messia del rock, il padrino del punk, insomma uno degli scrittori più amati e citati nel mondo del musica e delle culture giovanili.

Lui, che di musica ci capiva poco o nulla, e che più che la filosofia post-strutturalista preferiva leggere narrativa di genere o pubblicazioni mediche, lasciò sornionamente in entrambi i casi che il fenomeno virale dilagasse. Ci si potrebbe chiedere, alla luce di queste interviste, quanto avessero realmente da spartire anche Allen Ginsberg e gli altri beat con la personalità molto più cupa, cerebrale, spigolosa e individualista del loro più attempato compare. Ad ogni modo, pure loro riconoscevano in William Burroughs qualcosa di eccezionale e di cui parlare a chiunque con inesausto entusiasmo. Così è nato il mito.

L’intervista che segue è un montaggio di alcune tra le migliaia di domande e risposte contenute nel volume. Non credo di essere il primo né l’ultimo ad applicare il suo stesso procedimento al maestro del cut-up. D’altronde la casualità, così importante per Burroughs, è qui piuttosto negletta: ho cercato di orientare il filo dei miei taglia-incolla così da imbastire un ritratto interessante e “completo” dello scrittore, per quanto completo possa risultare il profilo di un individuo la cui caratteristica più saliente è proprio quella di essere refrattario a qualsiasi forma e definizione. Burroughs fu un uomo sfuggente, un artista eminentemente polimorfo, dionisiaco, indisciplinato. Come scrisse Ballard alla fine del suo necrologio sul Guardian, quando nel 1997 lo scrittore morì: “Ora non ci restano che i romanzieri di professione”.

Alla fine del testo sono indicate le singole interviste da cui sono state tratte le domande/risposte qui assemblate. Si ringrazia Il Saggiatore che ha concesso di attingere a piene mani da questo volume-miniera (a cui rimando naturalmente tutti i lettori desiderosi di approfondire) e il disegnatore Simone Angelini che ha gentilmente prestato alcune sue splendide immagini dello scrittore pistolero, tratte (quasi tutte) dal molto burroughsiano fumetto Anubi, realizzato insieme a Marco Taddei e ripubblicato di recente per l’editore Coconino press.

![]()

Parlaci dei tuoi esordi letterari.

Ho iniziato scrivendo racconti, in Messico, ma non li ho pubblicati. È stato soltanto a metà degli anni quaranta che qualcuno mi ha proposto di pubblicare il racconto delle mie esperienze con le droghe, ed è così che è uscito La scimmia sulla schiena, il mio primo romanzo. Il grande successo del libro mi ha incoraggiato a continuare a scrivere. Ecco i miei esordi…

Che cosa pensi abbia suscitato la tua curiosità per le droghe, inducendoti a farne uso?

Mi interessava quello che interessa a chiunque cominci ad assumere sostanze: l’alterazione della coscienza. La coscienza alterata, naturalmente, fa parte dei ferri del mestiere di uno scrittore. Se la mia coscienza fosse del tutto ordinaria, nessuno avrebbe sufficiente interesse a leggermi, no? C’è quindi questo aspetto. Ora, non è detto che uno assuma droghe per motivi letterari. Puoi farlo semplicemente perché ti va. E naturalmente non è detto che l’alterazione della coscienza debba essere correlata con la droga. Si verificano costantemente alterazioni della coscienza, da un minuto all’altro. L’alterazione della coscienza è un dato fondamentale della vita.

Come sei diventato tossicodipendente?

Non è difficile. È un po’ come mangiare le patatine: una tira l’altra. Per di più, all’epoca, la roba non costava tanto come oggi, perché non c’era molta domanda. Erano solo due dollari al grammo. Non proprio a buon prezzo come andare a vedere un film a Broadway, ma lo spettacolo durava di più. Sembrava più economico dello psichiatra…

Sei mai stato psicoanalizzato?

Sì, per due o tre anni. Ho avuto quattro o cinque analisti! La mia opinione è che l’intero approccio psicoanalitico sia stato ormai completamente superato dalle tecniche di desensibilizzazione ecc. Il suo approccio è, in buona parte, mistico: nel sistema nervoso non ci sono appigli per il suo «super-io». Ogni evento psichico è un evento chimico.

Ti hanno definito il padre del “romanzo tossico”…

Un titolo che spetterebbe a De Quincey, che ha scritto il primo, e tuttora il migliore, libro sulla tossicodipendenza, Le confessioni di un oppiomane. È stato verso la fine del XVIII secolo. Nessun altro autore, da allora, ha fornito una descrizione così dettagliata di cosa vuol dire essere un tossico, dalla prima dose agli effetti dell’astinenza. Certo, allora la roba non si prendeva tanto per trarne piacere quanto per alleviare il dolore. Non c’erano buone cure mediche o odontoiatriche. Non esistevano farmaci per curare nevralgie, denti guasti, sifilide e una serie di altri disturbi. La roba serviva per contrastare il dolore, ma poi bisognava assumerla in modo continuativo per neutralizzare i sintomi dell’astinenza.

Perché hai fatto studi di medicina?

All’epoca avevo tutte le intenzioni di diventare medico. Ho cominciato a studiare anatomia ma non ho completato gli studi. Le questioni mediche, tuttavia, sono sempre rimaste tra i miei interessi. Mi tengo aggiornato sulle ultime scoperte. Tutto ciò che riguarda l’algebra del bisogno mi riguarda molto da vicino.

Consideri la dipendenza una malattia, ma è anche un fatto profondamente umano, un dramma?

Tutte e due le cose, certo. Di per sé è una faccenda semplicissima, come uno che diventa alcolizzato. Cominciano a bere, niente di più. Gli piace, quindi bevono e poi diventano alcolizzati. Io sono entrato in contatto con l’eroina a New York, perché giravo con persone che ne facevano uso. L’ho provata; gli effetti erano piacevoli. Ho continuato a usarla e ho sviluppato una dipendenza. Se la si potrà ottenere facilmente, i tossici non si conteranno, se lo ricordi. L’idea che la dipendenza sia una sorta di malattia psicologica è semplicemente ridicola, secondo me. È psicologica quanto potrebbe esserlo la malaria. È un fatto di esposizione. La gente, in generale, sarà portata a prendere qualsiasi eccitante o narcotico che abbia degli effetti piacevoli e sia facilmente reperibile. In Iran, per esempio, fino a poco tempo fa l’oppio veniva venduto nei negozi, e avevano tre milioni di tossicodipendenti su una popolazione complessiva di venti milioni. Ci sono poi tutte le forme di dipendenza spirituale. Quel che si può ottenere chimicamente, si può ottenere anche in altri modi, se conosciamo a sufficienza le procedure necessarie. Molti poliziotti e agenti della narcotici sono letteralmente dipendenti dal potere, dall’esercizio di un tipo perverso di potere ai danni di persone inermi. Quel tipo perverso di potere, io lo chiamo «roba bianca»: l’essere nel giusto; loro sono sempre nel giusto, nel giusto, nel giusto, e se perdessero quel potere, avrebbero delle tremende crisi d’astinenza. Pensi all’immagine che ci siamo fatti dell’intera burocrazia russa, di gente che pensa solo al potere e ai vantaggi che se ne possono trarre: non c’è dubbio che sia una forma di dipendenza. Supponiamo che perdano questo potere. Be’, è tutta la loro vita.

Quali approcci ti senti di suggerire per prevenire l’abuso delle droghe di cui abbiamo discusso?

Dal momento che la gente assumerà sempre droghe di un tipo o di un altro, sarebbe saggio condurre un’indagine veramente obiettiva per determinare quali sostanze facciano meno male e a quali condizioni queste sostanze dovrebbero essere disponibili. Il problema della droga non è diverso da qualsiasi altro, non saremmo a questo punto se le cose fossero state gestite bene fin dal principio. Le notizie sulla droga sbattute in prima pagina suscitano interesse e curiosità: così più persone vorranno provare queste sostanze, avremo più consumatori, più allarmi, più leggi, e più ragazzi in galera. Qualsiasi serio tentativo di applicare davvero questo ammasso di leggi statali e federali implicherebbe un’invasione computerizzata della vita privata e ci trascinerebbe di colpo in un perfetto stato di polizia. Ricordate quel ragazzo in Arizona che aveva letto delle otto infermiere di Chicago ammazzate da un maniaco sessuale? Prima che gli sbirri lo inchiodassero, è riuscito a uccidere cinque donne. Qualsiasi storia esca sui giornali si replicherà come un virus: adesso, per esempio, vanno per la maggiore i dirottamenti aerei e le macchie di petrolio. Sono i giornali ad aver preparato la strada all’Lsd: è nuovo, è eccitante e chiunque sia «qualcuno» negli ambienti letterari e artistici si è fatto un trip. È pericoloso e affascinante, perciò diventa obbligatorio per tutti i ragazzi che ne sentono parlare. Adesso, dopo aver ficcato una zolletta di zucchero in tutte quelle bocche aperte, la stampa strilla che si deve estirpare il male, e racconta di gente che salta giù dal sesto piano o fa a pezzi la suocera, chiedendo a gran voce nuove leggi e trasformando in criminali dei giovani altrimenti piuttosto innocui. Abbiamo un «problema droga», adesso.

Leggendoti, ho l’impressione che tenti di scardinare ogni forma di definizione, lanciando una sfida all’interpretazione, non importa se di natura positivista o letteraria.

A dire il vero, io mi colloco schiettamente nella tradizione picaresca, in cui rientrano Il viaggiatore sfortunato, uno dei primi romanzi con i picari, scritto da Thomas Nashe nel 1594, il Satyricon di Petronio e, naturalmente, il Voyage au bout de la nuit di Louis-Ferdinand Céline. Nella tradizione picaresca hai semplicemente uno o più protagonisti in continuo movimento, per un viaggio reale o immaginario, durante il quale vivono un certo numero di avventure o, più che altro, disavventure. Questo accade in assenza di quella che potremmo definire la struttura assai arbitraria sviluppata dal romanzo nel XIX secolo. L’idea di base è un inizio, una parte centrale e una conclusione, un autore onnisciente che sa quel che pensano i suoi personaggi e che cosa accadrà, e poi una struttura costituita da capitoli. Con questo tipo di costruzione, ogni capitolo deve colmarti di aspettative, creare suspense. Sei obbligato a leggerti il secondo capitolo prima di poter riprendere le fila, nel terzo, di quello che stava succedendo nel primo. Certo, non è questo il modo in cui le cose accadono nella realtà. È una forma del tutto artificiosa. Brion Gysin si è soffermato molto sul rapporto che si instaura tra pittura e scrittura. Spiega come la pittura renda molto evidente un certo numero di elementi tipici della percezione umana. In parole povere, mostra alla gente qualcosa che le è familiare, ma di cui non è consapevole. È una delle funzioni principali dell’arte o di qualsiasi pensiero creativo, a dirla tutta: espandere la consapevolezza. Joyce ha reso le persone consapevoli del loro flusso di coscienza, almeno a livello verbale. All’inizio è stato accusato di essere incomprensibile. Quando Cézanne ha esposto i suoi quadri per la prima volta, nessuno era in grado di dire che si trattava solo di una mela, un’arancia o un pesce visti da una certa angolazione. Le persone rimangono spesso turbate quando scoprono di non sapere quel che pensavano di sapere. Come ricorderai, nel Medioevo, in pratica, le persone sapevano che la Terra era rotonda, ma si ostinavano a credere – e non volevano sentir ragioni – che la Terra fosse piatta. E diventavano piuttosto permalosi se qualcuno si prendeva la briga di indicare l’orizzonte dicendo: «Basta guardare, è semplice, la Terra è rotonda». In un certo senso, questo è quello che fanno gli artisti. E quando qualcuno indica l’albero della nave che spunta all’orizzonte, la gente può diventare molto permalosa, o persino arrabbiarsi seriamente.

Hai affermato che il metodo del cut-up fornisce agli scrittori un accesso alla materialità del linguaggio, in modo analogo a come i pittori accedono agli elementi del proprio mezzo.

Sì. E con questo intendo dire che un pittore può mescolare i colori sulla tavolozza e lo scrittore, usando i cut-up, può fare qualcosa di simile con le parole. Un tempo, certo, scrivere e dipingere erano la stessa cosa; mi riferisco per esempio ai linguaggi pittografici. E restano ancora molto vicine nella poesia e nella calligrafia cinese.

![]()

I tuoi libri più recenti si affidano maggiormente alla trama rispetto ai libri degli anni sessanta, scritti mediante il cut-up. Questa scelta deriva da un desiderio conscio di interfacciarsi con un pubblico più ampio? O hai deciso che delle forme più tradizionali sarebbero state più adatte all’espressione della tua percezione della realtà?

Principalmente ha a che fare con il selezionare una forma appropriata a ciò che dico, al mio contenuto. Se scegli di raccontare una storia di pirati, devi optare per una narrativa lineare. Non ha nulla a che fare con le istanze percettive. È vero che i romanzi più acclamati di solito sono scritti in una forma antiquata che risale al XIX secolo, ma quella forma è arbitraria tanto quanto lo è un sonetto. Questo non ha nulla a che fare con il «realismo». L’idea che uno scrittore componga all’interno di un vuoto è di per sé una finzione. Ed è questo il motivo che sta dietro all’introduzione di un fattore casuale: ci si avvicina maggiormente al modo in cui gli esseri umani percepiscono le cose. È questo il motivo per cui i pittori hanno preso a usare il metodo del montaggio, di cui poi il cut-up è un equivalente applicato alla scrittura.

Ci sono molte resistenze rispetto alla tecnica del cut-up?

Sì. Infastidisce parecchie persone. Hanno delle inibizioni riguardo alle parole. Hanno tutta una loro idea sull’originalità, sul fatto che non puoi toccare le parole altrui, su come le parole siano in qualche modo sacre, tanto che non puoi sottoporle al cut-up più di quanto non faresti con un quadro di Rembrandt. Be’, certo che non ti metti a fare il cut-up su una tela di Rembrandt: ha troppo valore, ma puoi senz’altro fare il cut-up di una riproduzione.

Nelle interviste contenute in The Job dicevi di non essere uno dei Beat, e che si trattava soprattutto di un rapporto di amicizia con Allen Ginsberg. Mi chiedevo se avvertissi qualche altro elemento di vicinanza tra la scrittura di Allen e la tua.

Be’, direi che quello non era un movimento come potrebbe esserlo un movimento letterario francese: non c’era nessun accordo su una linea letteraria, e nemmeno un programma propriamente detto. Penso che in realtà i lavori di Kerouac, Ginsberg, Corso e i miei siano molto, molto diversi. Abbiamo qualcosa in comune: la svolta dell’espansione della coscienza, l’uso del linguaggio, l’insistenza sul diritto di usare scene di sesso esplicite, e naturalmente tutta la questione della droga. Quindi, se da un lato i Beat non sono stati un movimento in senso stretto, dall’altro lo sono stati; hanno contribuito ad abbattere la censura, a diffondere un atteggiamento diverso nei confronti delle droghe.

I Beat erano noti per le loro esistenze all’insegna degli estremi, dal punto di vista emotivo e fisico. Ultimamente, però, sembrano dediti a una dimensione di vita più intima e tranquilla, soprattutto in ossequio ad alcuni dei principi filosofici del buddhismo. Perchè?

Be’, uno scrittore deve fare parecchie delle cose che fanno i buddhisti, anche se le sue motivazioni possono essere differenti. Uno scrittore dev’essere in grado di acquisire una modalità di pensiero non finalizzata. Per esempio, dev’essere in grado di guardare qualcosa senza intervenire in alcun modo. Poniamo il caso che tu abbia un problema letterario: non sai dove andrai a parare con una determinata cosa. Devi fermarti, guardarla e non cercare di risolverla. In molti casi, la risposta verrà da sé. È molto importante. Se hai a che fare con il solo pensiero compulsivo, la tua linea di pensiero non si tradurrà in materiali molto promettenti per la scrittura. Uno scrittore deve continuamente cercare di bloccare il suo dialogo interno, o almeno arrivare a governarlo. Se sta ritraendo una scena, deve poterla vedere molto chiaramente. E se ne sta parlando, non la vedrà.

In alcuni dei tuoi ultimi scritti, tratti anche del raggiungimento dell’immortalità. Anche questo va preso alla lettera?

Sì, assolutamente. Devi uscire dal tempo, è quello il punto. La maggior parte della gente riesce a concepire l’immortalità soltanto in relazione al tempo. Quando qualcuno dice di voler vivere per sempre, dice una cosa che non sta in piedi: «per sempre» è un’espressione temporale. Il tempo è ciò che ha una fine. Il tempo è un tempo limitato. Perciò io parlo di uscire dal tempo ed entrare nello spazio. Questa è la sola forma di immortalità che possiamo raggiungere.

Potresti parlarci delle tue idee riguardo all’evoluzione e all’eventualità di una prossima tappa evolutiva?

Sì, formulo la teoria che noi non siamo biologicamente destinati a rimanere nel nostro stadio attuale più di quanto il bruco fosse destinato a rimanere tale. La specie umana è in uno stadio di neotenia. Si tratta di un termine biologico usato per descrivere un organo che è relegato in quello che normalmente sarebbe uno stadio larvale o di transizione. Questo è molto importante; l’evoluzione è una strada a senso unico: una volta perse le tue branchie, non potrai mai più riaverle indietro. In qualunque modo avvenga la mutazione, è irreversibile. Ora, se consideri queste tappe evolutive, ne ricavi l’impressione che una creatura sia fregata. Per esempio, con riferimento al pesce, perdere le branchie è stato un passo involontario. Non direi in avanti, ma è un passo: cercando l’acqua, ha trovato l’aria. Forse gli esseri umani faranno il loro prossimo passo nello stesso modo; l’astronauta non sta davvero cercando più spazio, sta solo cercando più tempo per fare esattamente le stesse cose. Il programma spaziale è solo un tentativo di trasportare tutti i nostri problemi insolubili da qualche altra parte. In ogni caso, come è accaduto al pesce che cammina, cercando più tempo può invece trovare più spazio, e scoprire poi che non si può tornare indietro. Una tappa evolutiva di questo tipo implica cambiamenti che sono virtualmente inconcepibili dal nostro punto di vista attuale. Il programma spaziale è come un pesce in un acquario: ha tutto ciò di cui ha bisogno. Pur ritenendo che lasciare il pianeta sia una conquista incredibile, penso ci siano molte cose da considerare. Una delle più importanti è il peso: l’umanoide pesa circa settantasette chili. Devono incapsulare l’intero ambiente e trasportare l’ambiente con il tutto il suo peso. Abbiamo una modalità molto più leggera, cioè il corpo astrale o onirico. Questo modello ci fornisce un’idea in merito alla mutazione. Io credo che i sogni ci permettano di comprendere l’esplorazione spaziale. Di recente, alcune ricerche hanno stabilito che i sogni sono una necessità biologica. Si può stabilire quando un animale o una persona sta sognando in base alle sue onde cerebrali. Se si sveglia un animale ogni volta che comincia a sognare, indipendentemente da quanto sonno privo di sogni abbia avuto, andrà in coma e morirà. Sono stati condotti esperimenti simili sulle persone. I sogni sono un legame vitale con il nostro destino biologico e spirituale nello spazio.

Hai mai avuto esperienze extracorporee?

E chi non le ha mai avute?

Registri i tuoi sogni?

In media, mi sveglio sei volte per notte. Prendo solo qualche appunto. Se sono di qualche interesse, la mattina dopo li trascrivo. Una metà almeno, o forse più, dei miei materiali deriva dai sogni: personaggi, ambientazioni ecc.

Consideri la realtà come qualcosa di separato dalla narrativa o dall’arte, o ci sono intersezioni tra le due dimensioni?

La realtà è soltanto ciò che dà l’impulso, e non vedo alcun confine netto. Un sogno è reale quanto un tavolo. Ci sono diversi livelli di realtà, naturalmente, ma non si può dire: «Questo è reale e questo non lo è». Non appena parli di qualcosa, diventa reale.

Ho sentito dire che saresti disponibile ad andare sulla Luna.

Sarei disponibile ad andare ovunque. Se un disco volante vuol portarmi fuori dal Sistema solare, eccomi, non ci penserei due volte.

Anche senza la prospettiva di tornare?

Sicuro, anzi, meglio. E chi vuol tornare indietro?

Tu hai suggerito che l’unica speranza per la sopravvivenza della Terra sarebbe quella di liberarsi delle nazioni. Ma, come tu stesso fai notare, per far ciò bisognerebbe probabilmente liberarsi anche del sistema familiare. Ci sono stati degli esperimenti in tal senso in Cina.

Sì, ma per nutrire una qualsiasi reale speranza di sopravvivenza a lungo termine devono verificarsi alcuni mutamenti biologici fondamentali. Come ho detto in precedenza, forse la nostra migliore speranza è di andarcene da questo pianeta, con i suoi disastrosi cicli fatti di sovrappopolamento, depauperamento delle risorse, inquinamento e conflitti sempre più intensi. Questo richiederà delle alterazioni biologiche nella struttura umana che ci renderanno possibile l’esistenza nello spazio, oppure potremmo mirare a uno stato incorporeo, che probabilmente è una strada anche più pratica. Ma se si guarda all’organismo umano come a una sorta di artefatto biologico creato in risposta a un qualche tipo di progetto o motivazione a noi incomprensibile – e sono convinto che niente in questo universo avvenga senza un volere o un intento –, è facile capire quanto ci sia di sbagliato. In effetti quasi tutto ciò che conosciamo sembrerebbe essere fondamentalmente un errore, biologicamente parlando. I dinosauri sono stati un errore; forse il modo in cui ci siamo evoluti a livello sessuale è un errore e adesso siamo sul punto di passare oltre una sorta di stadio larvale per diventare qualcosa di inconcepibile, dal nostro punto di vista attuale. Certo, se non troviamo un modo di dare una mano all’evoluzione, le probabilità che le persone sopravvivano ancora a lungo si fanno sempre più scarse. I nostri precedenti, a ora, sono terribili. Cosa ci fa pensare che la situazione potrebbe cambiare senza che accada qualcosa di davvero drastico, come assumere la capacità di raggiungere tali adattamenti biologici? Brion Gysin dice che l’uomo è un cattivo animale: dovunque vada annienta tutte le altre specie, poi distrugge l’ambiente. Le foreste pluviali sono state definite i polmoni del mondo. Quale altro animale distrugge sistematicamente i propri polmoni? Sono un animalista convinto, dunque per me è tragico vedere la distruzione di, per fare un esempio, intere specie di lemuri in Madagascar. I lemuri alianti sono praticamente indifesi, a terra, per cui non possono sopravvivere alla distruzione del loro habitat. Lo stesso vale per i gibboni cantanti, il cui canto è stato descritto come la musica più bella e variegata prodotta da un animale terrestre. Vivono su di un’unica isola nell’Oceano Indiano. L’obiettivo del loro canto è quello di delineare una piccola macchia di territorio in una foresta pluviale dove le risorse sono estremamente limitate. Dunque non appena la foresta pluviale sarà svanita, anche loro svaniranno.

Ti capita spesso di sentirsi triste?

Santo cielo, sì! Una delle cose più acute che John Updike ha scritto nella sua recensione [al romanzo di Burroughs Porto dei santi, uscita sul New Yorker] era: «L’impressione conclusiva che uno trae è che William Burroughs abbia sperimentato cose di una tristezza che travalica l’immaginazione». In alcune occasioni mi è capitato di chiedermi seriamente come ci si potesse sentire così tristi e continuare a vivere. La risposta, mi sono detto, è che sono ancora vivo, ed è tutto. Nella mia vita non ho mai preso in considerazione l’idea di suicidarmi; invece di andare a spararmi un colpo in testa, farei piuttosto una lista di persone da uccidere.

![]()

Ti consideri un dissidente?

Un dissidente da cosa?

Mary McCarthy ti ha descritto come un utopista inacidito… corretto?

Sì, vorrei che quello che dico venisse preso alla lettera, per far capire alle persone chi sono i veri criminali del nostro tempo, per far aprire gli occhi alle vittime. Tutto il mio lavoro è rivolto contro coloro che, per stupidità o calcolo, tentano di far saltare in aria il pianeta o di renderlo inabitabile. Come i pubblicitari di cui parlavamo prima. Io manipolo accuratamente parole e immagini per creare un’azione – che non è uscire a comprare la Coca-Cola –, per creare un cambiamento nella coscienza del lettore. Lo sa, a volte mi chiedono se continuerei a scrivere anche se fossi su un’isola deserta e sapessi che nessuno vedrà mai quello che scrivo. Io rispondo di sì, con enfasi. Continuerei per avere compagnia: perché creo un mondo immaginario – è sempre immaginario–, un mondo in cui mi piacerebbe vivere.

Lo ammiri, Mr. Luce? [Henry Luce è stato un potente magnate dell’editoria americana novecentesca, fu l’editore di riviste come Time, Life, Fortune, Sports illustrated N.d.R]

Non lo ammiro per niente. Ha messo in piedi una delle più grandi banche di parole e immagini del mondo. Voglio dire che ci sono migliaia di foto, migliaia di parole su qualunque cosa, nei suoi fascicoli. Le foto migliori finiscono nei fascicoli. Certo, ora sono ridotte a micro foto. Mi sono occupato dei maya, avevano un calendario basato sul controllo. Vede, il loro calendario prevedeva come ci si dovesse sentire in un dato momento, c’erano giorni buoni, cattivi ecc. Credo che il sistema di Luce sia paragonabile a quello dei maya. È un sistema di controllo. Non ha niente a che fare con il giornalismo. Time, Life, Fortune sono una specie di forza di polizia.

Quando hai detto «Cancellate la parola», era un altro modo per dire: «Imparate a usare le parole anziché essere usati dalle parole»?

Non credo che, quando l’ho detto, io avessi un’idea precisa di cosa potesse implicare, né di cosa fossero le parole. Stavo pensando a un’intera teoria dei campi, sulle parole. Adesso ho le idee molto più chiare, su cosa implicherebbe, ma è qualcosa di piuttosto drastico. Certamente, all’inizio c’è stata l’influenza di Brion. Diciamo che in prima battuta bisognerebbe avere qualche idea di cosa siano le parole, e di come funzionino. La mia previsione è che le parole siano un vero e proprio virus, un virus che ha raggiunto un equilibrio con il suo ospite e perciò non è riconosciuto come virus. Su questo argomento ho un mucchio di testi tecnici, e ci sono anche altri virus che hanno raggiunto questo stato. Cioè, si replicano all’interno delle cellule dell’ospite, ma non le danneggiano.

E dove si potrebbero cogliere i sintomi o gli effetti del virus della parola?

Be’, tanto per cominciare li si potrebbe cogliere nella compulsività e nell’involontarietà. Per chiunque è molto difficile interrompere il proprio flusso di parole. La maggior parte delle persone non ci prova nemmeno. Ma se ci provi, lo trovi estremamente difficile. In effetti, allora, sei alle prese con qualcosa che accade contro la tua volontà.

Nella tua intervista del 1965 per la Paris Review, parli della possibilità che le persone si liberino delle parole. Un cambiamento radicale di questo genere richiederebbe un lungo periodo di transizione.

Non sono certo di quando questo accadrà. Ma se dovesse accadere, non sarà necessariamente richiesto un lungo periodo di tempo. Difatti se ciò accadesse, probabilmente si tratterebbe di una cosa rapida, come lo sono sempre state questo genere di cose. Gli albori della parola indubbiamente richiesero dei mutamenti biologici. Gli animali non sono biologicamente progettati per parlare; non hanno gli apparati necessari, la laringe e così via. Dato che un mutamento biologico è implicito nelle origini del discorso, forse un nuovo mutamento biologico potrebbe rivelarsi in grado di generare una nuova forma di comunicazione. Inizialmente le parole non sono nate al fine di veicolare informazioni, quindi è facile immaginare che un giorno le informazioni verranno veicolate in una maniera del tutto differente. No, l’origine delle parole ha avuto probabilmente un carattere emotivo e non aveva nulla a che fare con la trasmissione di informazioni. È sorprendente scoprire quanto poche siano le parole effettivamente necessarie. Entri in un negozio e vedi qualcosa che vuoi; in questo genere di situazioni non c’è bisogno di usare nemmeno una parola. Si ha bisogno delle parole per quello che non c’è.

Psicolinguistica: che cosa significa?

Non ne ho idea. Forse il rapporto tra schemi mentali e linguaggio, che non ha ricevuto un’adeguata attenzione. Io attribuisco la compostezza e il calmo autocontrollo dei cinesi anche negli ambienti più cupi alla loro struttura linguistica, che gli immigrati cinesi preservano con molta cura. Gli immigrati italiani di seconda generazione non parlano italiano, ma un cinese di quarta generazione, in qualsiasi paese, parlerà e scriverà in cinese. Come sottolinea Korzybski in Science and Sanity, nelle lingue occidentali sono state costruite falsificazioni che impongono un modo di pensare fuorviante. Una di queste è l’ “è” dell’identificazione… Korzybski indica una sedia e dice: «Qualsiasi cosa sia, quella non è una sedia». Vale a dire, non è il contrassegno verbale “sedia”. Il verbo essere dell’identificazione, che rende la parola equivalente all’oggetto o al processo a cui quella parola si riferisce, è fonte di una confusione che va dai disordini del pensiero e dei ragionamenti puramente verbali fino alla follia conclamata. Un seguace di Korzybski ha proposto di cancellare il verbo essere dalla lingua inglese. Un’altra falsificazione è intrinseca al concetto «o/o», vero o falso, giusto o sbagliato, mentale o fisico, innato o indotto… «o/o» non è conforme alla struttura a più livelli dell’universo fisico, per quanto ne sappiamo, e ancora meno alla struttura del nostro sistema nervoso. Anche l’articolo determinativo è altrettanto fuorviante, per il fatto che implica l’uno e uno soltanto: la via, il dio, l’universo. Una lingua in cui concetti del genere non possono essere formulati eliminerebbe molta confusione dal pensiero occidentale. In attesa di una lingua così, i nostri figli possono imparare il cinese.

Pensi che in America possiamo aspettarci di vedere un qualche tipo di lotta di classe nei prossimi vent’anni?

Nessun paese industrializzato è mai diventato comunista. Se c’è una rivoluzione, è quasi sempre una rivoluzione fascista. Se vanno in qualche direzione, al massimo diventano fascisti. Qui non abbiamo classi, in quel senso. In America non c’è una classe operaia. La classe operaia è la classe media. La cosiddetta «classe operaia» è uno dei gruppi più reazionari, in America. Le tute blu. Guadagnano più soldi di un professore universitario. Potenzialmente, quindi, non sono rivoluzionari.

Nei tuoi scritti si implica che l’Aids è una cospirazione governativa. Ci credi?

Be’, sicuramente, quindici o venti anni fa si parlava di una pestilenza selettiva che avrebbe colpito determinati gruppi etnici in base a lievi differenze. Basta prendere qualcosa del genere e sviluppare varietà più contagiose o maligne. Erano venti anni fa, sono certo siano stati compiuti molti progressi, da allora.

Quanto dev’essere maligno, un governo, per dare inizio a questo genere di ricerche?

Non c’è alcun limite, assolutamente alcun limite a ciò che la mentalità del controllo è disposta a fare.

Qual è l’evento storico più importante cui hai assistito nel corso della tua vita?

Sicuramente Hiroshima. Si è trattato di una svolta terrificante nel corso della storia umana. E quante persone hanno preso quella decisione? L’America si definisce una democrazia, ma il popolo americano non era nemmeno a conoscenza di avere a disposizione una bomba fino a quando non è stata sganciata. Si tratta probabilmente della decisione più importante presa da questo paese – o da qualsiasi altro paese – e da quante persone è stata presa? Forse cinque. Si potrebbe dire, be’, la maggior parte delle persone fu d’accordo sul fatto che bisognasse farlo, ma la persona media è talmente stupida che non vale nemmeno la pena parlarne.

Che cosa pensi dei conflitti politici?

I conflitti politici sono soltanto manifestazioni superficiali. Se nascono dei conflitti, puoi star certo che alcuni poteri intendono tenere sotto controllo questa conflittualità per trarre vantaggi dalla situazione. Se ti preoccupi per i conflitti politici superficiali fai lo stesso errore del toro nell’arena, ti scagli contro la muleta. La politica serve a questo, a farti vedere la muleta. Proprio come il torero, che insegna al toro a seguire la muleta, a obbedirle. Naturalmente il linguaggio politico è sempre molto generico. Non vogliono che sia preciso. Viene deliberatamente usato per confondere più che per chiarire. Attraverso il linguaggio, uno scrittore cerca di evocare immagini ben delineate, mentre un politico tenta di fare l’opposto: offusca le questioni più che illuminarle.

Credi che il futuro descritto nei tuoi primi lavori sia diventato il presente?

Cosa intende dire, quando parla di futuro? Attualmente mi sembra ovvio che il presente comprende sia il passato che il futuro. Ogni cosa è lì in ogni istante. Come dice don Juan Matus: «La tua morte è sempre al tuo fianco». La morte è sempre al tuo fianco, in ogni istante, dunque il tuo futuro non smette mai di accompagnarti. E non nel senso che va considerato come predeterminato, ma tutto questo si riduce a concetti che non significano poi molto. Vede, non credo nella causa e nell’effetto, credo nella sincronicità. Se le cose accadono insieme, non significa che sono l’una la causa dell’altra, ma che l’una è il risultato dell’altra.

Come ti piacerebbe morire?

Non sta a me decidere, perché se potessi farlo, se si potesse decidere come morire, non si morirebbe. La morte deve assumere la forma di un sorpreso riconoscimento, è l’ultima cosa che ci si aspetta di vedere ed è assolutamente la cosa più appropriata. Don Juan e anche i buddhisti sostengono che la morte sia sempre lì. È qualcosa che ci portiamo appresso.

L’hai sperimentato? Sperimenti la tua morte?

Certo.

Puoi indicare i punti precisi dei tuoi libri in cui si riflette la tua morte?

In ogni frase, direi.

![]()

Nei tuoi libri parli di sesso e di violenza senza alcuna remora.

Uno scrittore non dovrebbe mai adeguarsi al livello dei suoi lettori o li perderà. Loro devono nutrire ammirazione e rispetto per lui, anche se non sempre comprendono quello che leggono. Recepiranno il messaggio, e non importa se questo accadrà a pagina cento. Il mio primo libro, La scimmia sulla schiena, l’ho scritto più per me che per i lettori. Non immaginavo nemmeno che il libro avrebbe avuto dei lettori. Il manoscritto è passato di mano in mano tra gli amici, tra il Nordafrica e l’Europa, prima di trovare un editore a Parigi. Non mi sembrava ci fosse dentro nulla che potesse offendere il senso morale dell’epoca e pregiudicarne la pubblicazione in America, nonostante le scene in cui ci si inietta la droga o la si infila in altre parti del corpo. Diverso era il caso di Pasto nudo, che attraverso una sorta di semiflusso di coscienza descrive nel dettaglio varie orge omosessuali, incluse alcune iniziazioni sessuali di ragazzini in Nordafrica. Lì non ho lasciato niente all’immaginazione: un cazzo è un cazzo. Pasto nudo è stato scritto nel 1959, ma in America è stato pubblicato solo nel 1962, dalla Grove Press. All’epoca, la casa editrice era nel pieno di una battaglia legale da cinquecentomila dollari alla Corte suprema, contro la censura dell’Amante di Lady Chatterley di Lawrence e i Tropici di Henry Miller. Quando la Grove diede settantamila dollari di anticipo a Henry Miller, capii che si aspettavano di vincere. Era solo una questione di tempo, ma la censura sarebbe stata eliminata. Ciò nonostante, Pasto nudo fu messo al bando a Boston e a Los Angeles. A Boston perdemmo la causa all’Alta Corte, mentre a Los Angeles era ancora in primo grado quando cambiarono la legge.

Quali scrittori ti hanno influenzato?

Jean Genet. È sorprendente che sia stato in grado di scrivere Notre-Dame des Fleurs sulle pagine di una rivista. Che romanzo! Sono anche stato influenzato da una serie di scrittori che ho letto più o meno approfonditamente: Joseph Conrad, Joyce, Céline, Cocteau, Beckett, Malcolm Lowry…

Pensi a te come a uno scrittore gay?

No. Non so cosa voglia dire. Sono ovviamente uno scrittore omosessuale, nei cui libri si fatica a trovare una donna.

Hai letto qualcosa d’interessante, di recente?

Ho letto parecchi libri a tema medico e di spionaggio. Non molta di quella che si potrebbe definire narrativa impegnata, perché per quella di solito preferisco affidarmi a cose che conosco già bene. Adesso sto rileggendo tutto Conrad. È di gran lunga il più grande romanziere che sia mai esistito. Nei miei lavori recenti c’è molto Conrad e lo stesso vale per Graham Greene.

È importante che l’Academy [American Academy of Arts and Letters, N.d.R.] riconosca il tuo lavoro, anche se trentacinque anni fa, probabilmente, non lo sarebbe stato altrettanto.

Sono cose che succedono. Come dice Maugham, l’attributo più importante per uno scrittore è la longevità. Se vivi abbastanza a lungo, diventerai un grande vecchio della letteratura. Sono abbastanza intoccabile, a questo punto.

Com’è che hai perso un dito?

Oh… ehm… un’esplosione. Esperimenti chimici. Ragazzate. Avevo quattordici anni… Per tutta la vita, mi sono sempre interessato alle droghe, ai farmaci e alle malattie, e la farmacologia è sempre stato uno dei miei hobby. Ho anche studiato medicina per un anno, a Vienna. Poi ho deciso di non proseguire, perché si trattava di un corso di studi troppo lungo. Oltretutto, non ero neanche sicuro che mi sarebbe piaciuto fare il medico. Ma ho sempre avuto interesse per malattie e sintomi, veleni e farmaci. Ho cominciato a leggere libri di farmacologia e medicina a tredici anni. Comunque sia, non sopporto i malati.

Credi sia possibile che tu abbia fatto qualcosa in grado di dare una scossa al tuo sistema e farti apparire, ai tuoi occhi, in una luce tale da innescare il tuo essere creativo?

Be’, certo. Credo si tratti, oserei dire, di un fenomeno praticamente universale, quando si tratta di creativi. La creatività deriva da una serie di traumi in cui si è costretti a guardare se stessi. Ecco tutto. Ogni cosa esterna è all’interno e viceversa, ma metti questi aspetti del tuo io a disposizione della pittura, della scrittura, del cinema o di quel che è. Ma questo risulta da una serie di traumi, da momenti in cui ci si trova a fare qualcosa di assolutamente orribile.

Ma non si fanno cose orribili poi così tante volte, in una vita.

Invece sì, continuamente. Le fanno tutti. Potrebbero essere semplicemente i tuoi pensieri. Non è necessario massacrare milioni di persone o sganciare bombe al gas nervino. Ma quanta gente avrebbe fatto peggio di Saddam, se fosse stata al suo posto? Dovunque si trovino queste persone, fanno il peggio, nel loro piccolo. Non criticano il proprio comportamento perché sono completamente possedute da questi sentimenti che provano, questi odi. Quando ci si trova ad agire come queste persone, si è costretti a esaminarsi in ogni particolare. Tale esame e tale riconoscimento sono parte integrante dell’intero processo creativo.

Scrivere che utilità riveste, per te?

Be’, tanto per cominciare, è così che mi guadagno da vivere.

Ma al di là della necessità di guadagnarsi da vivere…

Non puoi separare le cose. Supponiamo che mio padre non avesse ritenuto irrealizzabile l’idea di una macchina calcolatrice, e avesse venduto le azioni della Burroughs corporation al prezzo corrente, io mi sarei ritrovato in banca circa dieci milioni di dollari. Nel caso, mi arrischierei a dire che forse non avrei mai scritto neppure una riga. E se l’avessi fatto, non avrei scritto quel che ho scritto, perché non avrei vissuto tutte quelle esperienze. Se uno ha la possibilità di risparmiarsi le cose sgradevoli, lo farà. La sola cosa che può costringere l’Homo sapiens ad alzare il culo è la necessità di sbattersi.

Che cosa significa, per te, la parola “punk”?

Dipende. Adesso è diventata una parola molto comune. In origine indicava il delinquente metropolitano. Quello era un aspetto. Indicava anche un omosessuale passivo, ed era un altro aspetto. Nessuna di queste definizioni, in effetti, corrisponde a quel che intendiamo oggi con «punk». Trovare un singolo corrispettivo comporterebbe la perdita di qualcosa. Ha molto a che fare con la tradizione dell’antieroe. La parola ha un sacco di connotazioni dispregiative, e i punk sembrano andarne fieri.

Che rapporto hai con il rock?

Il mio rapporto con il rock è stato marginale. Ho conosciuto delle persone e scritto cose, ma non sono un esperto.

Tu sei una specie di fanatico delle armi.

Non penso che «fanatico» sia la parola giusta. È solo che a me piacciono le pistole. C’è gente a cui piacciono le farfalle, altri adorano cose come… le collezioni di coltelli sono molto diffuse, sai? Non mi piacciono i centopiedi e non mi piacciono le mosche. Le mosche sono pericolose, possono deporti le uova nelle orecchie, poi le larve si schiudono e divorano il cervello, uccidendo le persone. Se ti capitasse di andare nei mari del Sud e di vedere un minuscolo polpo blu sulla spiaggia, non prenderlo: mordono, e chiunque sia stato morso dai polpi dagli anelli blu è morto nel giro di un’ora.

Come reagisci di fronte all’immagine che gli altri dipingono di te? La gente cerca di incasellarti.

Vogliono ritrovare l’immagine che hanno di te, e se non succede si arrabbiano parecchio. Scrivere è capire quanto puoi avvicinarti a farlo accadere, è questo lo scopo di ogni arte. Che altro pensano si possa davvero volere, un sacerdote che alza il gomito mentre è impegnato in una missione in cui non crede? La cosa più importante al mondo, secondo me, è che gli artisti dovrebbero impadronirsi del pianeta, perché sono i soli in grado di far accadere qualcosa. Perché dovremmo permettere che siano questi fottuti politici da tabloid a togliercelo?

![]()

Lista delle interviste in ordine cronologico di pubblicazione:

– Allen Ginsberg e Gregory Corso, «Interview with William Burroughs», Journal for the Protection of All Beings, I, a cura di Lawrence Ferlinghetti, City Lights Books, San Francisco 1961.

– Conrad Knickerbocker, «The Art of Fiction XXXVI: William Burroughs, an Interview», The Paris Review, 35, autunno 1965.

– Tavola rotonda di Playboy, «The Drug Revolution». Playboy, 17, 2, febbraio 1970.

– Am/Pa, «WSB, Alias Inspector J. Lee of the Nova Police», Friendz, 5, 14 aprile 1970.

– Jean-François Bizot, «Le Ticket qui… Junkie… Nova… Machine Molle… Festin Nu…», Actuel, 2, novembre 1972.

– Bob Palmer, «Rolling Stone Interviews William Burroughs», Rolling Stone, 108, 11 maggio 1972.

– Craig Copetas, «William Burroughs/Bowie: Beat Godfather…», registrata nella casa londinese di David Bowie, il 17 novembre 1973. Pubblicata in Rolling Stone, 28 febbraio 1974.

– George McFadden e Robert Mayoh, «Specter In a Black Fedora», The Anchor, venerdì 19 aprile 1974.

– David Moberg, Allen Ginsberg, «The Beats go on… and on… and on». Dattiloscritto, 1975.

– John Tytell, «An Interview with William S. Burroughs», Tytell, Naked Angels, McGraw-Hill, New York 1977

– John Giorno, «Almost Miss America», Gay Sunshine Press, San Francisco 1978.

– Kev & Tony Jackson, «Ethiopium», pig press, Newcastle-upon-Tyne, luglio 1978.

– Richard Goldstein, «The Nova Convention», tre giorni di festeggiamenti in onore di William Burroughs tenutasi a downtown Manhattan, organizzata dal poeta John Giorno, dal segretario di Burroughs James Grauerholz, e da Sylvère Lotringer. 1978

– Ray Rumor, «Call Me… Burroughs», Search and Destroy, «Rebel Youth Culture» (numero speciale), 10, 1978.

– Victor Bockris, Nicolas Roeg e Peter Beard, «Naked Brunch», The Soho Weekly News, 30 marzo 1978.

– Gérard-Georges Lemaire, «Burroughs parle de politique: Terrorisme, utopie et fiction», Le Matin, 3 luglio 1978.

– Victor Bockris, «Interview With William Burroughs», High Time, febbraio 1979.

– Nina Živancevič, «Life in Space», inedita, 1981.

– Jerry Bauer, Viaggio all’inferno e ritorno, TRAX, 6, 18 marzo 1981.

– Michael White, «Astral Evolution» 1981. Inedita.

– Allen Ginsberg, «Having to Put Out», Daily Camera, 1981.

– Sylvère Lotringer, «Exterminating», «The German Issue», Semiotext(e), iv, 2, 1982.

– Regina Weinreich,«What’s in a Name». Rielaborazione di un’intervista radiofonica trasmessa dalla Wbai nel novembre del 1985.

– Jürgen Ploog, «William Burroughs Interview». Berlino, 9 maggio 1986. Inedita.

– James Fox, «The Return of the Invisible Man», The Sunday Times magazine, London, 22 marzo 1987.

– Eldon Garnet, «Afterlife», Impulse magazine, 15, 4 marzo 1990.

– Larry McCaffery e Jim McMenamin, «An Interview with William Burroughs», in «Across the Wounded Galaxies» a cura di Larry McCaffery, University of Illinois Press, Champaign. 1990

– Nicholas Zurbrugg, «The Devil’s Bargain», in Art & Text, 35, estate 1990.

– Kristine McKenna, «I See With My Hands», Inedita. Intervista condotta il 13 settembre 1990 alla Earl McGrath Gallery di Los Angeles, prima dell’inaugurazione di una mostra di dipinti e sculture di Burroughs.

– Victor Bockris, «William Burroughs». Pubblicata su Interview magazine, 1991.