A

un certo punto dell’intervista, Margo Jefferson mi dice che, per lei, “sesso, classe e razza” presi in qualsiasi ordine, sono la sua personale “trinità mondana” e poi scoppia a ridere: penso che la sua voce dal vivo è la stessa che ho trovato dentro Negroland, di cui condivide lo stesso tono impertinente divertito; capace di saltare da un argomento all’altro, Margo Jefferson mi parla di come la critica letteraria debba farsi porosa e disposta all’ambiguità per essere interessante, di come Zadie Smith sveli la sua anima britannica nel modo in cui parla di classe, fino a Childish Gambino e Kendrick Lamar, ai quali augura di conservare l’imprevedibilità del talento. Sesso, classe, razza: per tutto il tempo che passiamo insieme non facciamo che parlare di queste tre cose, cambiando le definizioni, raccontandoci ora attraverso una, ora attraverso l’altra categoria.

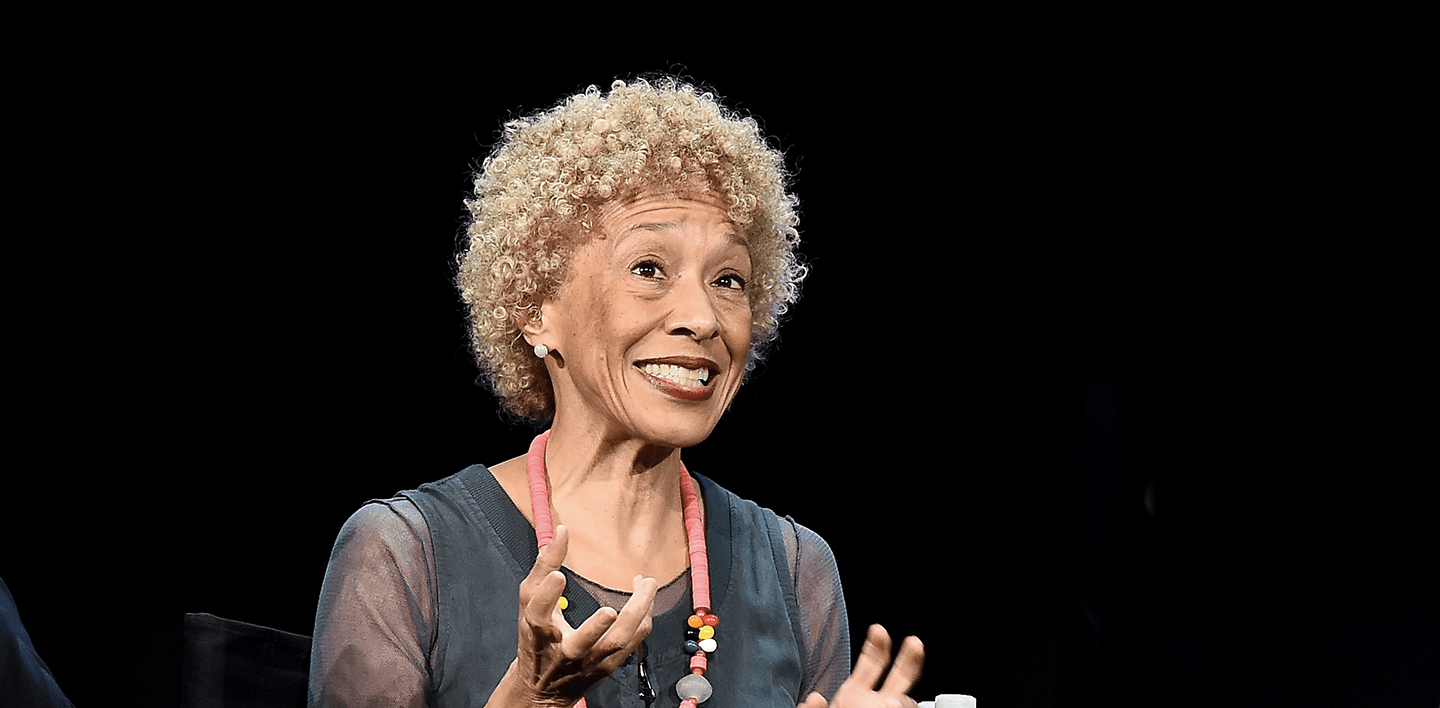

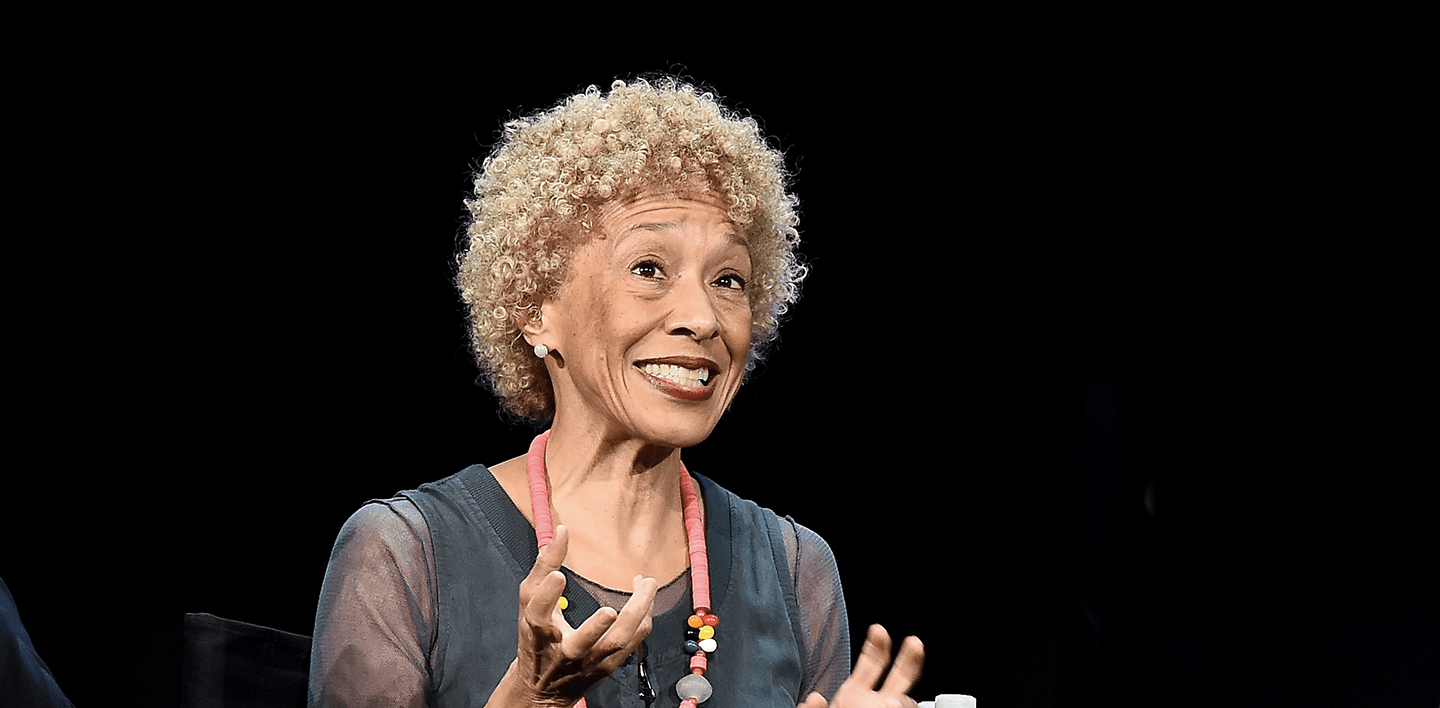

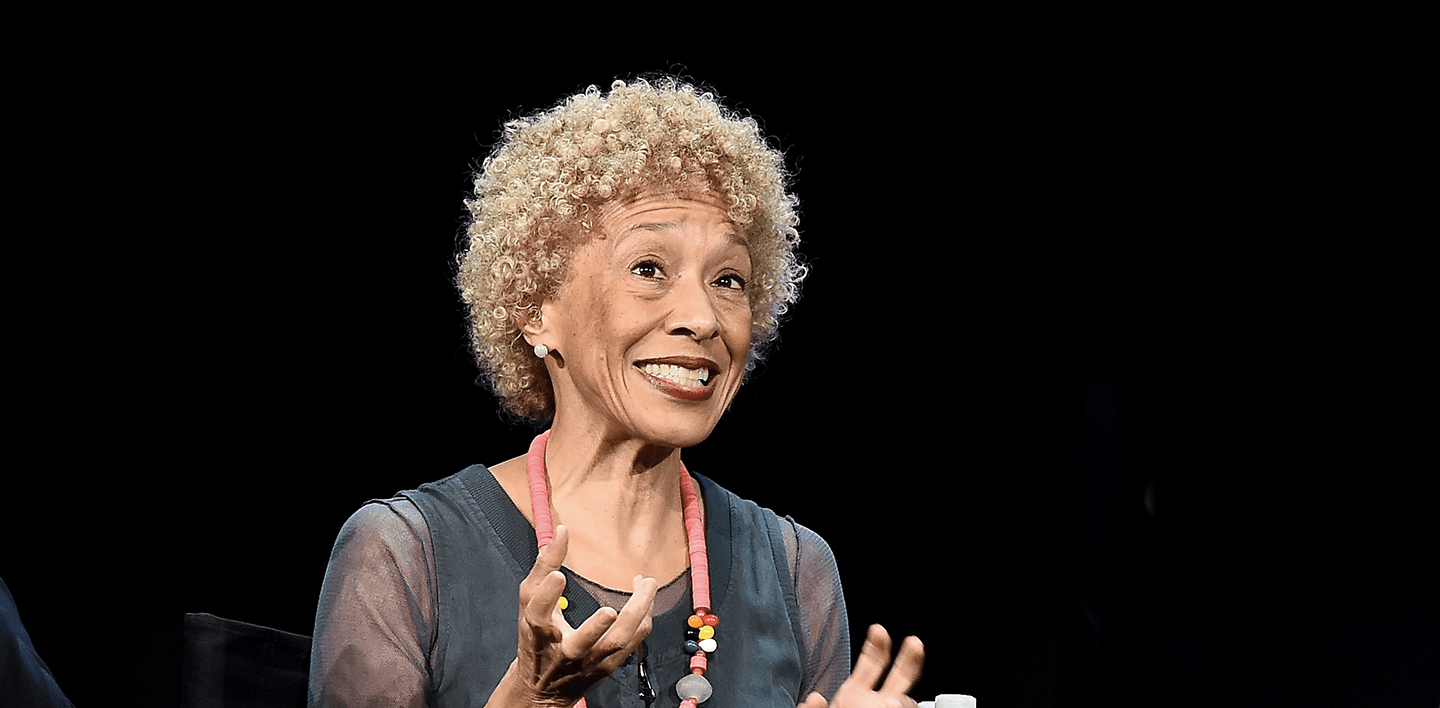

Siamo a Roma e la ex critica teatrale del New York Times è ospite al Festival delle Letterature, dove presenterà Negroland, il suo memoir, pubblicato in Italia da 66th&2nd (traduzione di Sara Antonelli). Affida a questo libro la sua esperienza di borghese afroamericana, lei, a cui i genitori avevano insegnato a non mettersi mai in mostra, ma a distinguersi sempre “con il comportamento, evitando i proclami, a eccellere con i fatti e le buone maniere, senza sfoggio”.

Il suo libro è un moto di ribellione rispetto all’educazione impartita, una dichiarazione di esistenza, il tentativo di raccontare cosa significa vivere nel mondo perfetto e senza macchia di Negroland, la terra dell’élite afroamericana, formata da intellettuali, medici, avvocati, attivisti, ammessi qui per merito o discendenza.

Ai bambini di Negroland insegnavano che la maggioranza dei Negri avrebbe dovuto seguire il nostro esempio, e che invece fin troppi (per invidia o ignoranza) persistevano in comportamenti che favorivano il pregiudizio razziale. C’erano troppi Negri che mettevano in mostra le cose sbagliate: la voce alta, i modi sfrontati e appariscenti, il talento per la musica pop e il ballo, per lo sport piuttosto che per le discipline umanistiche e le scienze.

Figlia di un dottore e di una donna della buona società, Margo – in ordine, bambina prodigio, cheerleader, professoressa alla Columbia – è una delle cittadine onorarie di Negroland e da questa posizione racconta la storia della terza razza, mostrandone, per la prima volta, meccanismi ed egoismi, rivelando cosa significa essere privilegiati quando per la gran parte dei bianchi sarebbero rimasti, come le aveva insegnato da piccola sua madre, “negri come tutti gli altri”.

Qui troppo neri per i bianchi e troppo bianchi per i neri, gli abitanti di Negroland, discriminati e impossibilitati ad accedere alla vita pubblica del proprio paese e, allo stesso tempo, terrorizzati dal perdere il proprio status per poter lottare, si erano chiusi in se stessi e si erano detti “no, mi sono guadagnato il diritto di badare agli affari che mi consentono una vita agiata – di tener fede ai miei doveri professionali, alle mie aspirazioni sociali, alle responsabilità familiari. Non voglio pensare costantemente a Loro come se fossero Noi”.

Attraverso un paziente e sottile lavoro di decostruzione delle categorie di “noi” e “loro”, Margo Jefferson, contemporaneamente donna, donna altoborghese e donna altoborghese afroamericana, cuce insieme queste schegge diseguali di esistenza, attraverso un testo frammentario, fatto di cambi di inquadratura, di ambientazione, attraverso un testo che parla di sé, di noi e degli altri, facendosi trovare sempre in una posizione diversa.

C’è una scena in Negroland che mi è rimasta particolarmente impressa. È quella in cui da bambina chiede a sua madre se la vostra sia una famiglia ricca. Questa domanda in realtà ne cela un’altra, è la domanda su come vi dovrebbero considerare gli altri, su come dovresti considerarti tu – è la domanda “chi sono io?” “Ci consideriamo Negri della classe elevata e al contempo americani dell’alta borghesia” ti aveva risposto tua madre, “ma per la gran parte della gente noi siamo ‘Negri come tutti gli altri’”. La riflessione su questa doppia identità è il cuore del suo memoir.

Non solo chi sono, ma anche chi desidero essere! E in realtà, perfino in quel momento la mia identità non era doppia, bensì tripla: mia madre mi aveva detto che eravamo considerati alta borghesia di colore, poi membri della classe media americana, ma che la gran parte dei bianchi voleva considerarci negri e chiudere così la questione. Ad ogni modo, sì, il mio libro affronta soprattutto la doppia identità.

Mi sembra che dietro a queste domande ci si interroghi su quale sia il processo di costruzione delle identità e se sia possibile per i singoli decidere cosa ci definisce e cosa no: lei è donna, di colore e dell’upper class, ma non tutte queste etichette sono uguali, non tutte hanno lo stesso peso specifico. E poi c’è sempre qualcun altro pronto a ridurre la nostra identità a una sola di queste categorie.

Questo non vale solo per chi ci guarda, ma anche per ognuno di noi riguardo a se stesso: quando costruiamo la nostra identità, ci sono periodi della nostra vita in cui improvvisamente il tuo genere conta meno della razza, oppure è la classe a definirti. A tratti abbiamo la percezione di quanto questo equilibrio si trasformi velocemente. Costruiamo la nostra identità per frammenti, progressivamente, in base alle relazioni che intessiamo di volta in volta – il punto per me era come individuare quelle parti di te che ti fanno dire questa sono io e che ti permettono rivendicare la tua propria esistenza.

Leggendo il suo libro, mi sono chiesta se il processo di definizione di sé abbia bisogno di uno scontro per avvenire. Per esempio, il processo di formazione femminile mi pare avvenga più all’interno dello stesso genere, cioè attraverso il confronto con le altre donne, piuttosto che attraverso lo sguardo maschile; eppure è il bisogno stesso di costruzione dell’identità ad essere urgente proprio perché questa identità è messa in discussione. Allo stesso modo, in una lettera del 1944, sua madre, in un momento di felicità, scrive: “a volte quasi mi dimentico di essere Negra. Non male, vero?”: in una situazione in cui la sua identità di afroamericana non veniva messa in discussione, lei si sentiva autorizzata a non prestarvi troppa attenzione.

Forse è vero che un’identità è più definita proprio perché deve essere difesa, eppure anche all’interno di quelle categorie che puoi riconoscere a colpo d’occhio – vale a dire la razza o il genere – ci si rende immediatamente conto che non si è mai del tutto uguali e che, anche in quei casi, all’interno di comunità definite bisogna lavorare per costruire una propria identità che ci permetta di essere più cose allo stesso tempo.

Mia madre aveva scritto quella lettera poco dopo essersi sposata, mentre viveva con mio padre all’interno del campo militare di Fort Huachuca: quello che voleva dire era che là era molto felice, “così tanto che a volte poteva dimenticarsi di essere nera”; quella frase va intesa in maniera ironica, quello che voleva dire è che ci sono momenti in cui ci è permesso deporre le armi e smettere di lottare, momenti in cui tutte le pressioni, i moralismi e i pregiudizi cessano di esistere, almeno per un po’. Sono proprio questi gli spazi liberi che desideriamo, quella la condizione che vorremmo raggiungere con le nostre lotte.

Da ragazza, ho sempre invidiato la varietà dei romanzi di formazione maschile: tolte Sylvia Plath e Zadie Smith mi sembravano pochi i libri a cui avrei potuto guardare per imparare qualcosa su di me. Eppure di recente, durante una conversazione col mio ragazzo su Il lamento di Portnoy, sono rimasta sorpresa dal fatto che lui non considerasse quel libro non solo come romanzo di formazione, ma specificatamente di formazione maschile, cioè che parlasse più a lui che a me: la mia necessità di posizionarmi come ragazza rispetto all’esperienza maschile, per esempio di fronte a un romanzo come quello, aveva finito per rendermi più consapevole del mio genere di quanto fosse accaduto a lui.

Come donna non posso leggere Philip Roth senza essere consapevole dei modi in cui esprime la sua nozione di ego, di mascolinità, senza leggere le sue esperienze sessuali come maschili. Posso leggerlo, posso dire che scrive bene, certo… ma, ecco, ho avuto la stessa conversazione con una mia amica riguardo a una mostra su Picasso. Mi aveva raccontato di aver posto al suo compagno la stessa domanda: per lui la mostra era fenomenale, mentre per lei c’erano cose di quella mostra che, sì, poteva trovare belle, ma che tuttavia non le parlavano. È una cosa che proviamo tutti i giorni, chi ha potere non ha bisogno di avere questa doppia o, addirittura, tripla consapevolezza di sé. Quello che volevo fare con Negroland era creare una certa polifonia, mettere insieme più storie, più voci, più nomi. Se fai parte di una comunità oppressa o minacciata, come quella afroamericana, hai più di un’identità: alla fine ne avrai una che ti dai da solo, una che ti daranno gli altri e dovrai continuare a negoziare tra le due. Negroland è la storia di una specifica comunità e, anche, di uno spazio: noi, come donne e uomini di colore, vivevamo all’interno di realtà politiche, culturali e sociali complesse, piene di confini e limiti e io volevo poterle attraversare con questo libro.

In più il suo libro non parla solo di cosa significa crescere all’interno dell’élite afroamericana: parla anche di cosa significa essere una donna e una donna di colore, parla di maternità, del suo lavoro di critica. Come possiamo trasformare il personale in universale, senza dover percepire il mondo come frammentato.

Un mondo frammentato non è una cosa negativa in assoluto, se riusciamo ad avere consapevolezza delle relazioni che intercorrono tra i diversi frammenti. Ogni scrittore non desidera che questo, che il suo personale parli al mondo intero – non è possibile, non del tutto, altrimenti noi due avremmo un’altra percezione de

Il lamento di Portnoy, come dicevamo prima! Lo dico anche nel mio libro: essendo stata obbligata a leggere e studiare e insegnare così tanta letteratura che in larga parte non era stata scritta da e per persone come me – cioè né da persone di colore, né da donne – perlomeno ho avuto la possibilità di imparare a immaginare realtà che non erano la mia o che non erano pensate per me e questo è un dono.

Questo, credo, è quello che vorresti che un libro riuscisse a fare: che chi lo legge possa scoprire qualcosa che non avrebbe mai conosciuto altrimenti. Della critica letteraria penso che sono progressivamente più e più interessata a un altro concetto di autorità: chi ha detto che deve essere questo giudice onnisciente? L’autorevolezza di una voce può anche derivare dall’ambivalenza, dal creare sentimenti contrastanti, dal porre domande scomode e complesse, senza avere risposta. La critica letteraria per me diventa interessante quando accetta di essere vulnerabile.

Ho letto Swing Time di Zadie Smith poco prima di iniziare Negroland: là la protagonista è la figlia di una donna eccezionale che è riuscita a emanciparsi dal ruolo che la società aveva previsto per lei, ma la figlia invece scopre di non essere affatto speciale, persino mediocre, eppure, per quanto non voglia affatto, non può tornare indietro; ormai è diversa da tutte le altre ragazze che la circondano, perché sua madre le ha dato in eredità una consapevolezza che non può dimenticare. Du Bois diceva che i membri del Decimo di Talento – ne parla in Negroland –, ovvero gli uomini migliori di razza nera, avrebbero dovuto guidare la loro gente e salvarla: persino questo privilegio – fatto di eccellenza, consapevolezza, ambizioni – è imposto da fuori, come una condanna.

Sua madre le ha consegnato non solo la consapevolezza della propria identità, ma le ha anche insegnato quali dovrebbero essere le sue ambizioni! Persino le fantasie su questo tipo di privilegio sono imposte dall’esterno: il privilegio può essere vero, se possiedi più degli altri, ma è una costruzione fatta da fuori, è un potere compensatorio. Nessun gruppo di persone può salvare una razza o una comunità, né dovrebbe farlo. Né lavorare di più: l’etica del lavoro è sempre collegata al concetto di perfezione – non devi avere difetti, altrimenti questi ricadranno su tutta la tua gente; nessuno che sia in potere pensa che questo varrebbe per lui.

La ribellione contro l’etica del lavoro è un argomento che torna spesso anche in Geoff Dyer: non a caso è figlio di operai.

I britannici sono fissati con la classe! Lui ha la classe, lei ha classe, genere e razza… E non solo: riescono a rendere questi argomenti affascinanti, non solo ti coinvolgono, ma ti fanno desiderare di far parte della loro storia.

In Swing Time c’è anche il desiderio di essere come tutti, di sbarazzarsi del fardello di dover diventare straordinari. Nel suo libro, poi, c’è una scena in cui guarda la sua domestica e si chiede quale sia la condizione più difficile da sopportare: essere per sempre solo una domestica o dover per forza diventare qualcos’altro. Anche in NW di Zadie Smith la razza finalmente incontra la classe: dico finalmente perché mi pare che si consideri troppo poco come queste categorie entrino in conflitto, in un certo senso perché consideriamo certe categorie come statiche, prive di sfumature al loro interno.

La protagonista di Swing Time desidera anche un’altra cosa: non diventare sua madre! Zadie Smith là gioca anche sul rapporto tra generazioni. Scrivendo Negroland, volevo che le categorie di classe e razza non fossero separabili, per nessun lettore. Lo dico come battuta, ma per me sesso, classe e razza, presi in qualsiasi ordine, sono la mia trinità mondana: una e trina, allo stesso tempo! Questo perché rendono qualsiasi esperienza di lettura indefinibile, dai confini indistinti. Non dover essere esattamente una cosa sola significa avere molte più possibilità: ti permette di superare confini e linee di separazione senza che queste identità entrino in conflitto tra loro, ti permette di andare alla ricerca di nuove connessioni possibili. Del resto è così che vive la maggior parte delle persone.

Ho l’impressione che ci sia voluto molto tempo per decidere di scrivere Negroland: racconta i difetti e le storture di quella che doveva essere una élite privilegiata e discriminata allo stesso tempo. Mostrare quanto non fosse perfetta può essere visto come un tradimento della causa: eppure dovremmo poter dire di essere vittime, senza dover essere innocenti.

La nostra era una condizione decisa da altri, impostaci, ma succede che se vuoi dirti vittima, devi prima dirti senza macchia, che ti meriti questo stato, ma è una richiesta impossibile. Il libro è stato un modo per me per raccontare la vulnerabilità e i difetti di quello che sembrava un mondo perfetto, che li aveva sempre nascosti, che rifiutava la condizione di vittima – dicevamo di essere migliori degli altri, perché avevamo le migliori qualità dei leader e, insieme, la consapevolezza della nostra oppressione. Ma non funziona così, non è umanamente possibile vivere così: questa posizione ci lasciava sempre in bilico, non dovevamo essere meno che perfetti, non dovevamo mostrare le nostre debolezze.

Ho iniziato a pensare a come costruirlo nel 2008, ma il vero lavoro sul libro è durato quattro anni e nel 2014 l’ho pubblicato. In un certo senso, lo scrivo da sempre. Non è stato facile perché il codice di comportamento del mio mondo imponeva che nessuno dicesse mai niente che potesse mostrarci fragili, niente che dicesse che le nostre decisioni fossero meno che perfette. Fondamentalmente non sono stata cresciuta per scrivere un memoir e, invece, per una volta ho usato la mia critica su me stessa.

Negroland non è solo un modo per denunciare le mancanze e le storture di un mondo, ma anche per poter finalmente diventare se stessi.

Decisamente! È stata la mia dichiarazione di indipendenza: tutto quello che pensavo fosse imbarazzante o di cui mi sarei dovuta vergognare, adesso potevo dirlo.

A proposito della forma di Negroland: il suo è un memoir che usa una struttura particolare (parte dalla sua storia e la intreccia con dati storici, passa dalla prima persona singolare a quella plurale e così via, è un’opera coltissima e personale insieme) e in un certo modo molto specifica del tipo di opera che ha scritto – mi ricorda, tra le altre, la scrittura di Maggie Nelson.

Volevo una struttura frammentaria, volevo fosse un’opera analitica, che avesse un tono impressionistico, che non seguisse una cronologia esatta. Volevo scrivere dialoghi, confessioni, analisi e riflessioni, che ci fossero scene e tutto il resto: sapevo che avrei dovuto fare digressioni, viaggiare attraversare il tempo, usare tutti i pronomi. Quando ho capito cosa volevo, ho capito che lo volevo anche perché sarebbe stata la migliore traduzione per la mia esperienza personale, perché aveva molto a che fare con le diverse rappresentazioni di sé, con le persone che eravamo stati educati a diventare, che dovevano rispondere alle aspettative dei nostri genitori, dei responsabili dei campi estivi che forse mai avevano visto una persona di colore, e così via. Dovevamo interpretare ruoli diversi, per questo dovevo avere più tonalità di voce in questo libro. È stato eccitante farlo, anche perché intorno a me ci sono così tanti autori di non fiction che si prendono tutte queste licenze formali – perché non farlo anche io?

Ha scritto un libro su Michael Jackson: lui, più di tutti è stata la personificazione di conflitti di genere, razza e classe, in un certo senso il case study migliore per gli argomenti che la interessano. Come ha iniziato a occuparsene?

L’ho amato da sempre, da quando sono apparsi sulla scena i Jackson Five. Avevo già vent’anni al tempo, ma il suo era un talento così cristallino che era emozionante vederlo cantare: ci sono cresciuta insieme. Crescendo i bambini prodigio, quelli che sono diventati famosi da piccoli, possono perdere il controllo, ma a lui non è successo: era riuscito a trasformarsi in questo magnifico artista, che aveva superato la definizione di artista di colore, tutte quelle categorie imposte da altri… poi ha iniziato un processo di trasformazione, dove si è schiarito la pelle, dove c’era una certa fluidità di genere – che è stata molto interessante, anche se lui non avrebbe mai accettato che qualcosa del genere stava accadendo. All’inizio non sapevo cosa ne avrei fatto, poi mi ricordava certi artisti visuali come Cindy Sherman. Negli anni ’80, su Vogue avevo scritto un pezzo proprio su loro due, ma poi le cose si sono fatte sempre più complicate.

Cindy Sherman, del resto, poteva tornare a essere se stessa, quello che modificava non era il suo corpo, la sua identità.

Esatto! Quello che speravo a quel punto è che Michael Jackson facesse lo stesso, ma non sarebbe mai successo. Da critica mi interessava scrivere di qualcosa che suscitava sentimenti così contrastanti. Lo ritenevo un genio. Del resto, perché scomodarsi se non lo avessi pensato? Eppure non riuscivo a comprenderlo del tutto: volevo questo tipo di scommessa e lui rappresentava tutti quei tormenti che da secoli interessavano la nostra cultura, ossessione per il corpo, per il genere, la vita di un artista di colore, la progressiva astrazione della sua persona, sempre più venerato, sempre più femmineo, finché non sono sopraggiunti anche elementi transessuali.

Non sorprende che lei abbia dedicato così tanto tempo a Michael Jackson, perché Negroland sembra il perfetto continuo per questa riflessione. Ma, mentre Jackson impersonava il conflitto razziale ed era la più grande star del mondo, oggi forse a farlo è Beyoncé con Jay Z: parlando di cultura black, di spazio, di corpo e di arte. La differenza è che loro ne rappresentano le lotte, non subendone, sul corpo, i tormenti: insomma, sono perfetti e così vogliono rappresentare un nuovo status quo, mentre la fragilità del corpo di Jackson non può non creare reazioni, spesso complesse, in chi lo osserva. Ritiene che la conversazione si è spostata negli ultimi quarant’anni o che sostanzialmente si tratti di una condizione più fortunata?

Su

Negroland hai ragione. Michael Jackson, aggiungo, ballando, trasmetteva un’energia che si mescolava a tutte le riflessioni che potevi fare su di lui: aveva le canzoni, i movimenti, ti trascinava in un ritmo e ti coinvolgeva a più di un livello, ti conquistava, insomma. Beyoncé e Jay Z si proteggono, forse, ma è vero anche che la conversazione è proseguita: Jackson è stato uno in mezzo a tanti artisti di colore, ma forse l’unico a avere quel tipo di posizione, ad avere quel tipo di seguito.

Certo c’era Prince, ma lui si è sempre tenuto un passo indietro. Beyoncé e Jay Z invece fanno parte di un parterre più ampio, c’è Rihanna, lo strano Kanye West, P. Diddy e tanti altri: hanno un mondo dietro, che Jackson non ha avuto. Così hanno oggi più spazio, più libertà per controllare il loro lavoro, per creare personaggi – non credi neanche per un secondo che Jay Z o Beyoncé hanno perso un po’ di controllo sulla loro vita privata. Quello che vorrei vedere adesso – perché mi piacciono molto, mi piace il loro potere, la loro creatività – è qualcuno che venga da questo mondo che sia meno controllato, più folle. Ad ogni modo stanno creando le condizioni per superare tutte quelle analisi psicologiche su se siano più o meno instabili, cosa che invece era costante con Jackson, per cui percepivamo che quel tipo di tormento esisteva. È un sollievo esserne liberati, perché così non sono obbligati a simboleggiare niente. Kanye West, pur non essendo Jackson, sta entrando in quel territorio in cui viene continuamento analizzato psicologicamente. Ecco però, per concludere vorrei qualcuno che abbia coraggio: mi piace molto Donald Glover e poi, ovviamente, Kendrick Lamar, direi che è promettente, se non fosse già quello che è oggi.