N el 1961, mentre sta lavorando ad Arancia meccanica, Anthony Burgess fa un viaggio in Russia e legge per la prima volta Delitto e castigo. “Ho appena terminato la prima parte, che è puro delitto,” scrive a due amici. “Adesso arriva il castigo. In generale la cosa mi sta facendo stare molto male.” Da questa frase il lettore trarrà uno spunto per una riflessione profonda riguardo alle analogie tra il romanzo che gli ha dato la fama e Dostoevskij, Cesare Beccaria, lo spirito delle leggi e in generale il fatto che la maschera dell’ultraviolenza nasconda in verità un’idea narrativa che ruota intorno al concetto di libero arbitrio. A me invece interessa la superficialità. Ossia la Russia. All’epoca Anthony Burgess ha un problema. Crede di essere malato e di avere poco tempo da vivere. E, come avrebbe fatto Roberto Bolaño anni dopo, si mette a scrivere come un forsennato. Nel mazzo dei libri sfornati in quei pochi mesi compare l’idea di raccontare la brutalità giovanile. Nasce dai viaggi, appunto, a est: i delinquenti che gli compaiono davanti agli occhi a Leningrado non sono molto diversi da quelli britannici, pensa. Tutto si sta uniformando, anche il linguaggio della violenza. Ma soprattutto il linguaggio in generale. Ci vuole una parabola diversa. E allora cosa si inventa?

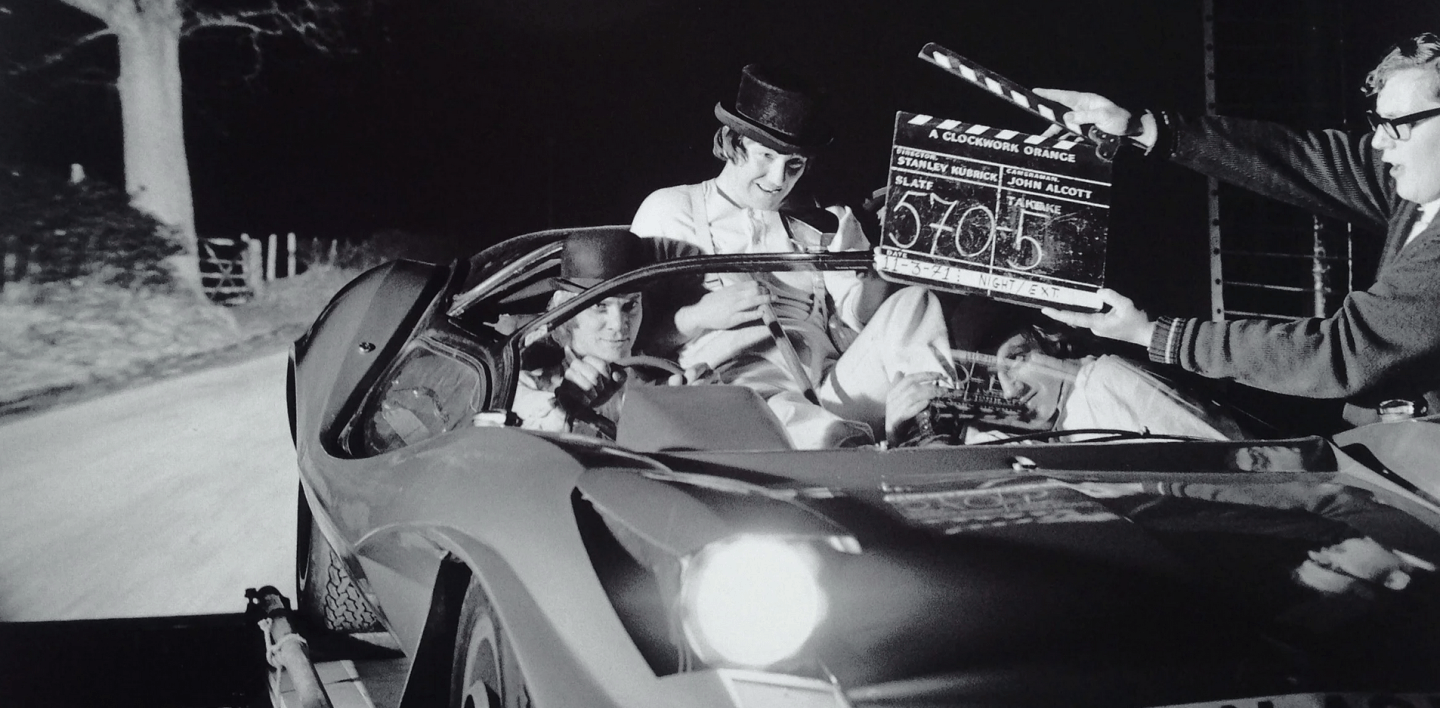

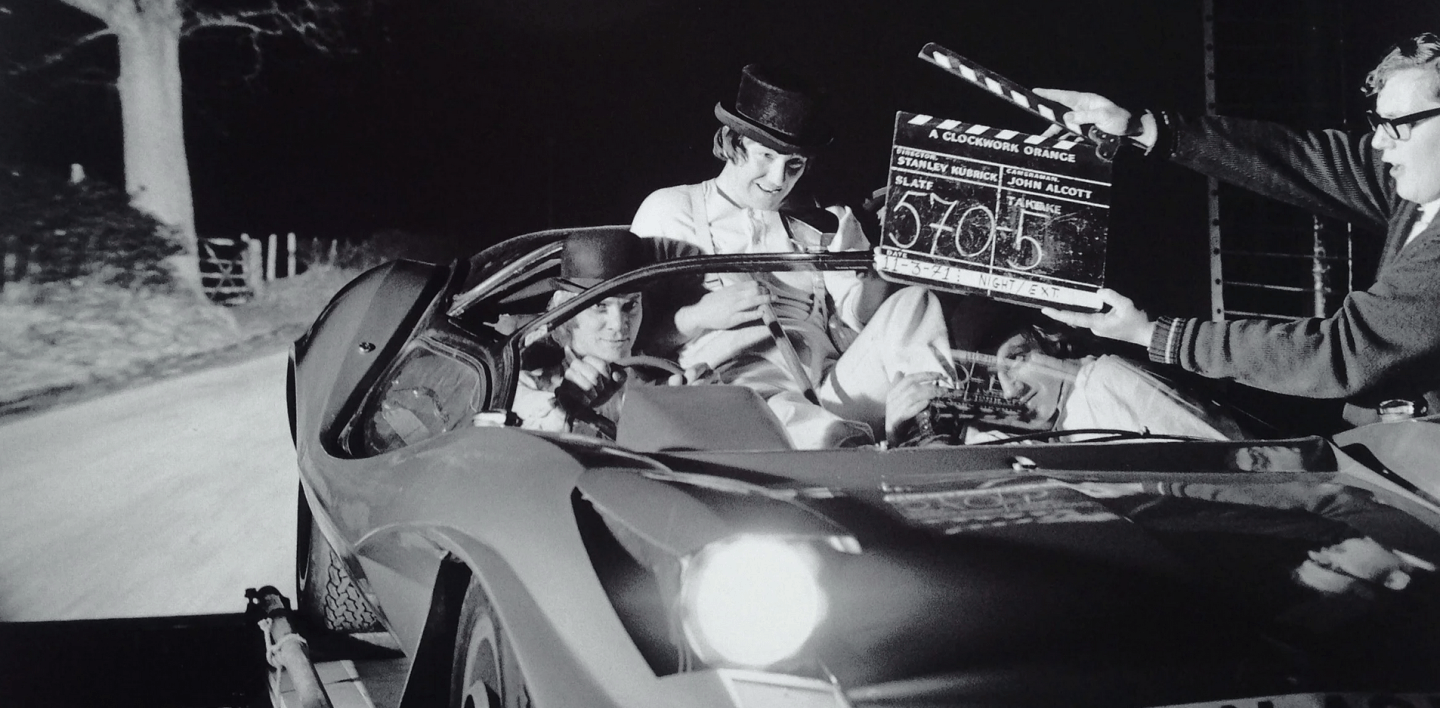

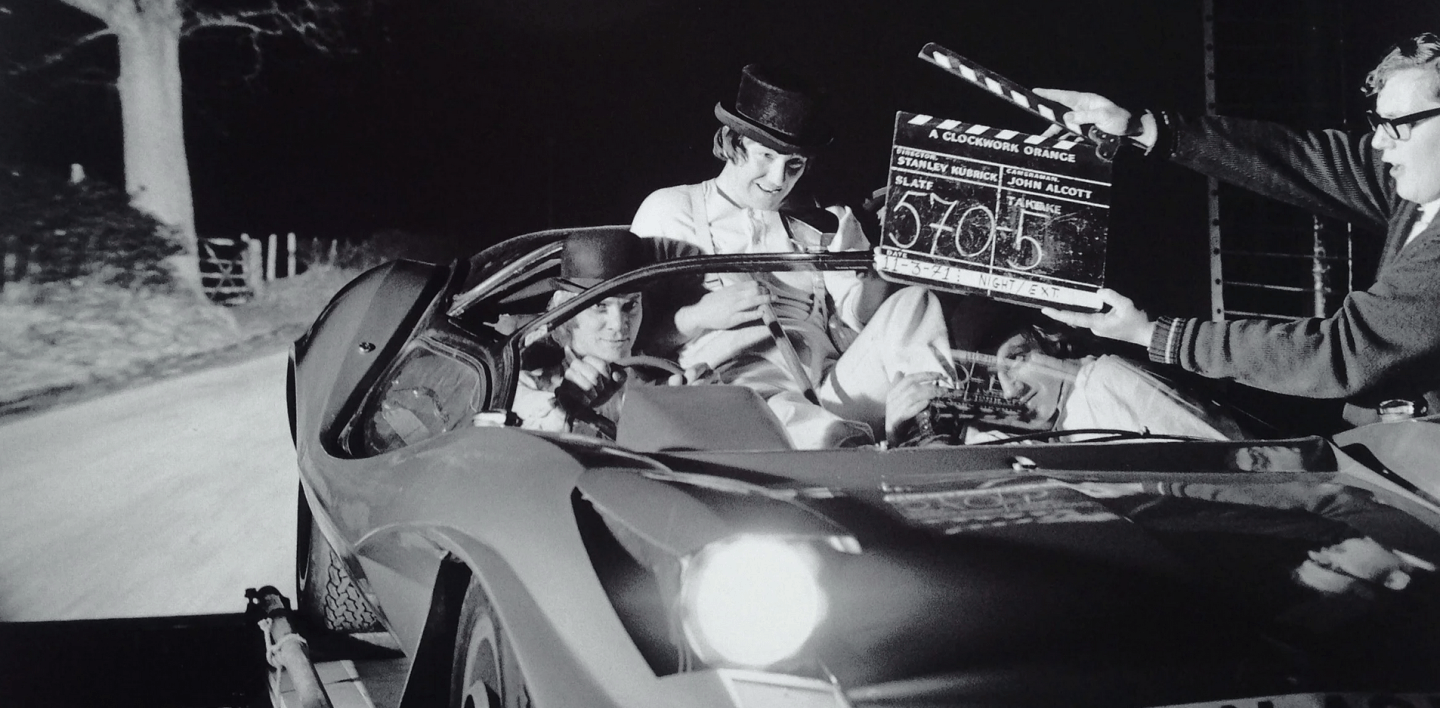

Facciamo prima un salto avanti. Forse prende una decisione infelice. Almeno un po’. Sul breve termine. Prima getta nel panico la redazione di Heinemann. Che cos’ha scritto questo tipo? Come vendere un libro così ostico? Eppure, dice il primo lettore della casa editrice, dopo un po’ entri nel giro di parole e non ci fai più caso. E la storia è un portento, proviamo a pubblicarlo. Eppure resta difficile. Infatti il libro vende poco più di quattromila copie. Almeno finché Kubrick, anzi Zubrick, come lo chiama Burgess in un inedito con il tipico disprezzo dovuto alla gratitudine, non lo fa scoprire al mondo intero. E il film – il capolavoro eccetera – lo fagocita. Il lavoro sulle immagini (le ombre lunghe nel sottopassaggio, il trucco all’occhio destro di Alex, la spaventosa simmetria delle inquadrature), sulle coreografie (Kubrick che per tre giorni non è convinto di una scena feroce e dice a McDowell: “Sai cantare qualcosa di allegro?” e lui tira fuori “Singin’ in the Rain” e la scena viene fuori in cinque minuti), sulla musica (l’uso del vocoder da parte di Wendy Carlos per “sintetizzare” i brani classici), sui volti (il ghigno alla Mick Jagger di McDowell, il volto porcino di Warren Clarke ossia Tonto, il delirio smanioso di Patrick Magee ossia lo scrittore brutalizzato in cui Burgess scimmiottava sé stesso): si potrebbe andare avanti all’infinito. E la lingua? Della lingua sono rimasti i drughi, il gulliver e poco altro. È una scelta giusta. Perché in verità nel romanzo, poco letto anche dopo il film, Burgess mira a disorientare il lettore prima da un punto di vista linguistico (e quindi psichico), e solo poi tematico (e quindi morale).

Ogni volta che incontravo un termine di nadsat, andavo a cercarne l’originale russo: capivo che “starry” voleva dire “vecchio”, digitavo “vecchio” sul traduttore google verso il russo e trovavo Старый (Staryy).

Si chiede: se devo parlare di adolescenti nel prossimo futuro, devo inventarmi un mondo. E se devo inventarmi un mondo, devo inventarmi una lingua. Non può essere lo slang del momento, perché invecchierà subito (come capita oggi quando si ritrovano certi termini desueti come “gaggio” in vecchi romanzi italiani), e così, per quanto un po’ di slang rimarrà (“appy polly loggies” per scusarsi al posto di “apologies”, ad esempio, diventato “perdindirindono”), la lingua principale del narratore in prima persona sarà – questa la fatidica decisione – una commistione di inglese e russo, o meglio di parole russe anglicizzate, con qualche spruzzata di tedesco e di neologismi anglofoni. Ma russo, moltissimo russo. Burgess prende la parola che gli interessa e la anglicizza: la manipola. Il male è ancora più lì che nelle gesta dei drughi.

Così, mentre traducevo Arancia meccanica (appena ripubblicato in tascabile per Einaudi, con prefazione di Martin Amis, a cura di Andrew Biswell, con un glossario, un’appendice di testi inediti dell’autore, le pagine annotate del manoscritto originale), mi capitava di avere leggeri fastidi percettivi. Mi svegliavo di notte con un lieve spaesamento mentale, un’accensione cerebrale simile a quella di chi dimora in un paese straniero di cui non conosce una parola. Alla mattina presto talvolta mi irritava pensare alle mani come “bruccole” o al fazzoletto come un “tascotto”, come se fossi stato trasportato non solo in un vocabolario diverso ma in uno stato d’animo nuovo, in un mondo parallelo modificato ma simile al mio. Burgess diceva d’avere usato il gergo per il lavaggio del cervello. E in effetti capitava una cosa simile. Metamorfosi encefaliche, piccoli smottamenti sinaptici. Era esilarante ed era straniante. E questo perché stavo immerso tutto il giorno o quasi nel nadsat, l’argot inventato da Burgess che prende il nome dalla parola “adolescente” in russo.

Questo idioma permea ogni singola riga del romanzo, a differenza di quello che accade nel film. Per tutto il libro la bocca, le braccia, il viso, gli occhi sono rinominati in un idioletto di invenzione. Ma non solo i sostantivi: la furia demiurgica di Burgess contagia anche i verbi e gli aggettivi. Tutto il mondo è – infantilmente, ma ci torneremo – rinominato. E così avevo un po’ le vertigini. Floriana Bossi, traduttrice della precedente edizione, aveva fatto un lavoro egregio, ma non filologico. Se Burgess era partito dal russo per portarlo in inglese, bisognava tornare alla radice per ricostruire tutto. E quindi ogni volta che incontravo un termine di nadsat, andavo a cercarne l’originale russo: capivo che “starry” voleva dire “vecchio”, digitavo “vecchio” sul traduttore google verso il russo e trovavo Старый (Staryy), ne ascoltavo la pronuncia, quindi cercavo un analogo italiano che avesse una propria credibilità (“stardo”, in questo caso, mantenendo le stelle e un’allusione all’età nel dispregiativo “tardo”). A volte Burgess trova un omologo esilarante, altre volte sovrappone e basta. E così io. Ma comunque bisognava partire da lì. E quindi “nogas” in Burgess (gambe, piedi) viene dal russo ноги e in italiano diventa un buffo “ginoga”; “rot” (bocca) viene dal russo рот e in italiano diventa un sonoro “brotta”; “groodies” (seni) viene dal russo грудь e in italiano diventa un gioioso “gruddole”. E così via.

Se il film veniva considerato tanto scandaloso, non ebbe comunque il coraggio di mettere in scena la cartoonesca presenza di un manipolo di ragazzini che deforma l’inglese per deformare ciò che vede e ciò che prova.

Ho cercato di essere esilarante, minaccioso, inventivo come lo è la banda raccontata da Burgess. E così toccava coniare verbi come “marachellare”, per definire i gironzolii dei drughi a caccia di risse, al fine di restituire quell’esplosione di eccitazione pinocchiesca (merito del film averlo intuito, mettendo i nasi lunghi di Collodi ai drughi quando entrano nel cottage del primo stupro) che è prima di tutto linguistica e poi effettiva. Alex stravolge la realtà attraverso il linguaggio. La aggredisce e la altera come fanno i bambini nell’infanzia e nell’adolescenza prima di incanalarsi nell’età adulta. Il mondo morale si dissolve nell’esplosione violenta e premorale dell’ecolalia e della lallazione.

Qui andrà ricordato che nel libro i drughi hanno quindici anni. Bambini, per quanto bambinacci. Se il film veniva considerato tanto scandaloso, non ebbe comunque il coraggio di mettere in scena la cartoonesca presenza di un manipolo di ragazzini che deforma l’inglese per deformare ciò che vede e ciò che prova. In questo senso – soffocato, ripeto, dalla forza del tema delinquenziale che inevitabilmente ritorna di continuo (per quanto banalizzato: titolo de “La Sicilia”, 14 febbraio 2022: “Arancia meccanica ad Augusta: sequestrano e picchiano un uomo per farsi dare i soldi”) – A Clockwork Orange è soprattutto un coraggioso, folle, funambolico tentativo di creare un mondo nuovo (Huxley ne è ispiratore più di Orwell, per quanto i riferimenti a 1984 siano tanti) e di credervi fino a rifondarlo dal punto di vista linguistico. Ci entriamo con la testa, ci divertiamo come matti (come bambini) e tutto a un tratto ci troviamo complici, con relativo malessere (anche maggiore nel traduttore), di una marachella che assume i contorni dell’abiezione. Tutti questi fuochi d’artificio – che avrebbero ispirato gente come Will Self, Antonia S. Byatt, Irvine Welsh – vengono resi senza attori, senza direttore della fotografia, senza carrellate fiche, senza sintetizzatori. Solo con un detto cockney origliato in un pub (“Strambo come un’arancia meccanica”) e una ventina di lettere a disposizione, l’alfabeto.