R achel Cusk sa che un buon romanzo è una delicata opera d’ingegneria narrativa retta da leggi quasi fisiche, e che i romanzi, come gli edifici, vanno costruiti affinché rimangano in piedi anche quando non c’è più nessuno dentro, e così La seconda casa (Einaudi, 2023) si regge su una topografia precisissima, in cui i personaggi non sono veri personaggi, piuttosto archetipi, funzioni, tra i quali si creano flussi di potere e delicati rapporti di forza, che trovano nella radura il proprio punto d’intersezione.

La trama è semplice: M, una donna di mezz’età con lunghi capelli neri striati di grigio, vive in un’imprecisata località costiera insieme al suo compagno Tony, un uomo grande e grosso, dai lineamenti rocciosi. Qualche anno prima hanno acquistato un appezzamento di terreno che confinava con la loro proprietà, e lì hanno creato una residenza per artisti – la seconda casa che dà il nome al romanzo, e che sorge su un lieve pendio davanti alla casa principale. Gli ospiti si susseguono senza particolari intoppi, finché M decide di invitare L, un affermato pittore con cui sente di avere un legame quasi mistico: non sa che L spariglierà le carte della sua esistenza, disattendendo ogni aspettativa e presentandosi insieme a Brett, una giovane donna con cui M entrerà presto in competizione. Tra loro viene a crearsi un chiasmo di geometrica esattezza: se L è l’antitesi estetica e umana di Tony, Brett lo è di M. L è esile, eccentrico, imprevedibile; Tony è robusto, flemmatico, metodico. Brett ha meno di trent’anni, è ricca, libera, nel pieno della propria giovinezza; M di anni ne ha cinquanta, è fisicamente sfiorita, impossibilitata a tener testa a Brett quanto a bellezza e femminilità. Le due coppie rimangono in equilibrio perché incarnano forze uguali e contrarie, e soprattutto perché tra loro c’è uno spazio: la radura (come la traduzione) è un luogo di transito e negoziazione, una collocazione insieme provvisoria e privilegiata, tra impressioni e riflessi, messa a fuoco e immaginazione, il luogo in cui i raggi del sole vengono filtrati da una casa all’altra, da una lingua all’altra. Per tradurre questo libro non ho dovuto stabilirmi nella seconda casa, ma lì al centro, nella radura.

Acquattata nella radura ho visto sbocciare i ciliegi, i prati colorarsi di oro e bianco, i cervi mangiare la corteccia degli alberi; ho assistito al trionfale arrivo di L e Brett, al passaggio di M che risaliva il pendio per consegnare la posta; ho spiato M e Justine fare il bagno nella palude, L e Brett dipingere sui muri, Tony andare su e giù col trattore, Brett e Justine esercitarsi nel tiro con l’arco. Lì ho vissuto, e da lì ho tradotto.

Non ero sola, non lo sono mai stata. Non perché chi traduce non sia mai solo, ma perché con me c’era un’altra persona oltre a M, una persona in carne e ossa, bones and all. Ho conosciuto Anna Nadotti facendole una domanda, e da quel giorno gliene ho sempre fatte moltissime: domande di vita, di letteratura, di storia e di politica. Domande a volte pretenziose, altre involute, ma anche domande semplici, quotidiane, domande che hanno intessuto un dialogo continuo, giornaliero, da cui ho capito che le lezioni che vale la pena di imparare non sono sempre impartite intenzionalmente, e che gli insegnamenti più importanti riguardano l’essere e il metodo, più che il sapere.

Dopo ore passate a leggerla, tradurla, studiarla, ho capito che la caratteristica principale di Rachel Cusk è la spietatezza.

Con Anna abbiamo discusso di virgole e trattini, di congiunzioni e verbi servili, ma anche di pittura, eloquenza e psicanalisi; ci siamo scambiate e-mail per capire se incessante fosse meglio di ininterrotto, se usare lì o là, il passato o il trapassato; ci siamo chieste se una donna orribile potesse essere trasformata in strega, se il tono di L fosse fastidioso, irritante o spiacevole, se tradurre plotting con narrativo fosse un azzardo, se quelle di Brett, più che affermazioni, fossero sparate; ci siamo viste per parlare di un aggettivo, per chiederci se rendere integrated con una perifrasi, se dispense e scaffali non fossero credenze e mensole, per decidere se L se la dia a gambe o se la svigni, se il diavolo sia appollaiato o stravaccato sul sedile del treno; ci siamo esaltate nello scovare Byatt fra i riflessi della palude, Bertha Mason in uno degli attici mentali di Cusk, nello scoprire Schopenhauer annidato in un sostantivo, Artemisia Gentileschi nascosta in una lettera. E siccome tradurre è un’opera di metodica devozione, abbiamo fatto tutto ciò con assoluta maniacalità, come se appese alle nostre virgole ci fossero le sorti del mondo, come se i punti esclamativi di Cusk fossero pilastri della terra, e togliere un avverbio significasse derubare il mondo di una sua prerogativa esistenziale.

Sono sicura che avremmo riservato a qualsiasi altro libro la medesima ossessività, ma sono altrettanto convinta che l’efferata onestà di Cusk imponga una riflessione profonda. Rachel Cusk è un’autrice che non fa sconti: non ne fa agli altri – di certo non ne ha fatti a me – perché non ne fa a se stessa. Dopo ore passate a leggerla, tradurla, studiarla, ho capito che la sua caratteristica principale è la spietatezza: non c’è accondiscendenza nella sua autoanalisi, nessuna indulgenza nell’affrontare le proprie contraddizioni, paure, idiosincrasie; l’umano non è mai troppo umano per essere radiografato, l’identità mai così granitica da non lasciare spazio a porosità e incrinature. Avere tra le mani un’onestà così radicale significa accettare la responsabilità morale e linguistica della sua traduzione: la sincerità è una condizione di vulnerabilità che esige accortezza, tatto, cautela, e per tradurla bisogna in primo luogo rispettarla.

La seconda casa non è il miglior libro di Cusk. La seconda casa è un indicatore di direzione. Ciò che conta in Cusk – e in generale nei grandi autori e autrici – è l’intenzione che lega i libri: non si tratta di ragionare su un libro alla volta, di scrivere un unico capolavoro isolato, ma di lavorare a un progetto a cui ciascun libro aggiunge un tassello, per tracciare un percorso, aprire una strada. Come ogni processo creativo, si rende visibile solo a intermittenza: per la maggior parte scorre carsicamente sotto la superficie, modulandosi sul tempo del pensiero, dello studio, della lettura – per sua natura un tempo privato. Ciò che si mostra al pubblico – il singolo libro – rappresenta il momento in cui dal pensiero sgorga la scrittura, cosa che succede, appunto, a intermittenza.

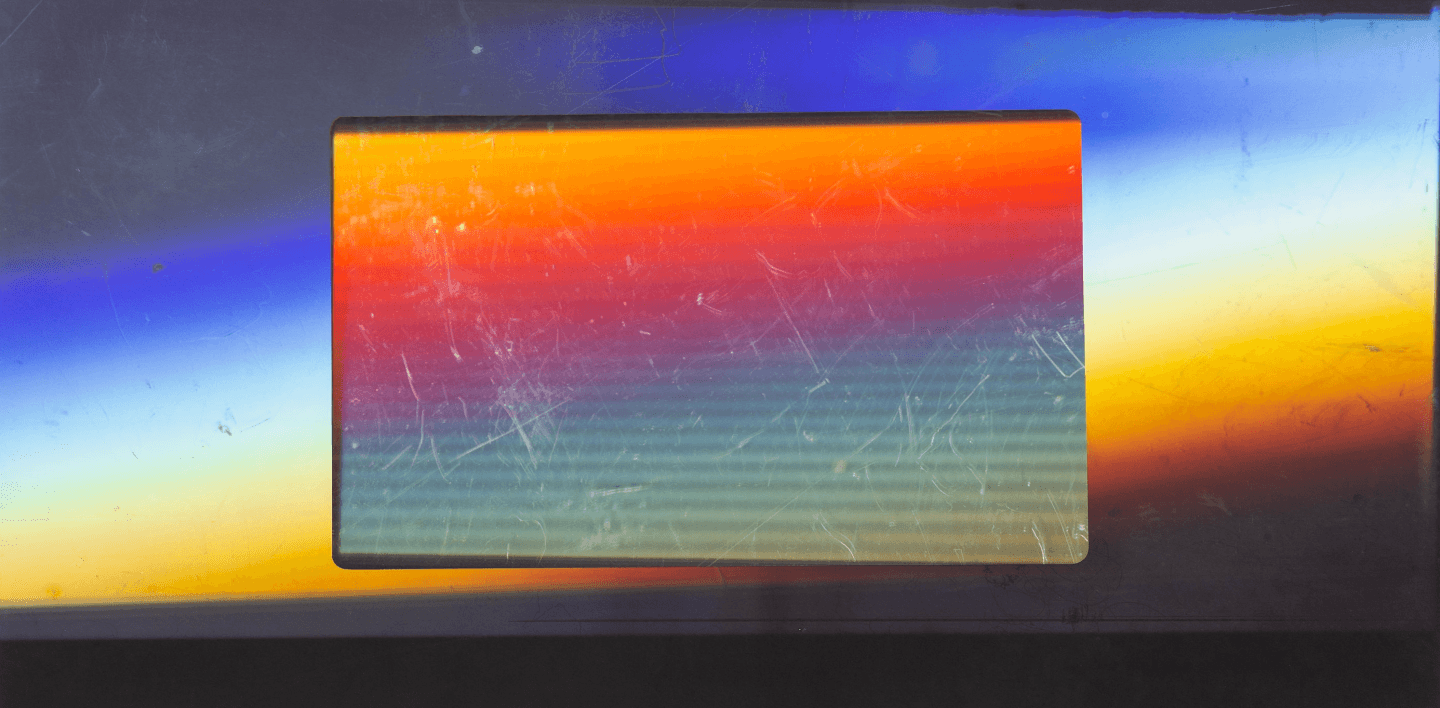

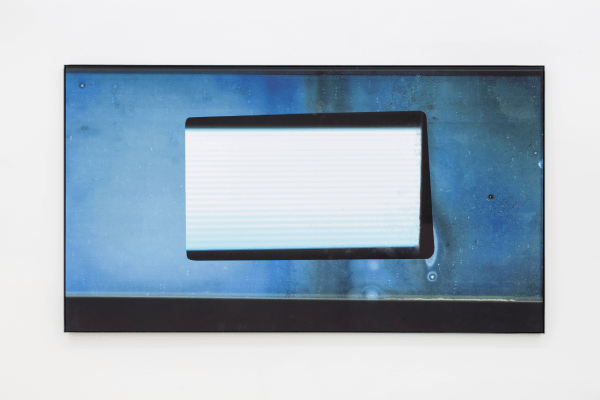

Si può cercare di indovinare in che punto riemergerà il percorso creativo di un certo scrittore, si può tentare di leggerne la direzione unendo i puntini delle sue opere, se ne possono cogliere anse, meandri e vicoli ciechi, ma ci sono momenti in cui è più difficile prevedere dove si collocherà lo snodo successivo. Tale difficoltà si presenta soprattutto in due casi: dopo un’opera sbagliata, malriuscita – cui generalmente fa seguito una marcia indietro, un ripensamento di modi e intenzioni – oppure dopo un’opera che rappresenta un traguardo creativo, e si configura perciò come una chiave di volta. Cusk, che veniva dalla pluripremiata trilogia di Resoconto, rientrava chiaramente nel secondo caso. Dopo aver smantellato dall’interno il romanzo, dopo aver liquidato la nozione di personaggio canonicamente inteso e cercato di ridurre al massimo i gradi di separazione tra lettore e fatti narrati, dopo aver creato tre libri retti da lunghe stringhe narrative di sorprendente esattezza emotiva – dopo aver fatto tutto questo, qual è il passo successivo? In quale direzione andare? La seconda casa risponde a questa domanda, ci dice quale rotta sta seguendo Cusk: con La seconda casa Rachel Cusk ha cominciato a scavare a mani nude il tunnel tra scrittura e arti visive.

Prendo in prestito le parole di Sontag per dire che ho cominciato a tradurre La seconda casa “con lo spirito di parte di un’entusiasta – e, così adesso mi pare, anche con una certa ingenuità”: non perché non fossi consapevole della sua importanza, complessità, valore letterario; al contrario, proprio perché lo ero. Ci sono stati giorni in cui non sono riuscita a cavare una parola dall’inglese di Cusk. Pomeriggi interi in cui sembrava decisa a non parlarmi, ore e ore in cui ho saputo produrre diciotto versioni della stessa frase, nessuna delle quali soddisfacente. Ci sono state sere in cui sono uscita a pezzi dagli equilibrismi sintattici di Cusk, inesorabilmente vinta dall’incalzante agilità del suo pensiero, incapace di tenere testa ai suoi numeri. A volte bastava una prima lettura per capire che la frase si esibiva in esercizi di funambolismo linguistico che d’istinto non avrei saputo replicare, e che sarebbero state necessarie ore di lavoro per arrivare a fingere un dignitoso livello di destrezza. Man mano che mi ambientavo nel libro, percorrendolo in un andirivieni di dubbi e scelte, ho imparato quanto meno a fiutare il pericolo, pur sapendo che evitarlo sarebbe stato impossibile: ho capito molto in fretta, ad esempio, che le descrizioni del paesaggio andavano temute. Siccome Cusk obbliga a un apprendimento molto rapido, mi sono fatta bastare la prima – che peraltro è racchiusa in un inciso:

Those windows go from the floor to the ceiling, so that the huge horizontal bar of the marsh and its drama – its sweeping passages of colour and light, the brewing of its distant storms, the great drifts of seabirds that float or settle over its pelt in white flecks, the sea that sometimes lies roaring at the very furthest line of the horizon in a boiling white foam and sometimes advances gleaming and silent until it has covered everything in a glassy sheet of water – seems to be right there in the room with you.

È un inciso perfetto, uno di quei giochi di prestigio linguistico che Cusk confeziona senza sforzo apparente: l’inglese è fluido, musicale, riesce a replicare i ritmi della palude, il respiro profondo delle maree. Congiunzioni, aggettivi, articoli, sostantivi si armonizzano alla perfezione, ma a dirigere l’orchestra della frase è la sintassi: sullo spartito di questo inciso si succedono due semiminime, una minima, e una semibreve, in una sezione aurea di esattezza matematica. Le due semiminime, its sweeping passages of colour and light e the brewing of its distant storms, sono costituite da soggetto più complemento di specificazione; sette parole la prima, sei la seconda. Un quarto più un quarto. Poi viene la minima, the great drifts of seabirds that float or settle over its pelt in white flecks: vale due quarti, e infatti conta quindici parole, circa il doppio di ciascuna semiminima. Di nuovo c’è un soggetto seguito da un complemento di specificazione, a cui si agganciano due relative coordinate fra loro. Infine, la semibreve, che vale due mezzi, e infatti conta poco più di trenta parole, il doppio della minima: the sea that sometimes lies roaring at the very furthest line of the horizon in a boiling white foam and sometimes advances gleaming and silent until it has covered everything in a glassy sheet of water.

Rinuncia alla struttura sintattica delle semiminime – il soggetto non è più seguito dal complemento di specificazione – e prende in prestito le relative della minima, ma vi aggancia una temporale. Questo è lo spartito sintattico dell’inciso; il resto lo fanno le consonanti liquide, che ci consegnano al languore ipnotico delle maree. Tradurlo significa sintonizzarsi sulle frequenze del paesaggio e rispettarne il più possibile i valori musicali – un quarto, un quarto, un mezzo, due mezzi. In italiano suona così:

Sono finestre che vanno dal pavimento al soffitto, perciò la spessa fascia orizzontale della pianura e i suoi drammi – le folgoranti transizioni di luce e colore, il montare di tempeste lontane, le folate di bianchi uccelli marini che volteggiando e posandosi ne screziano il manto, il mare che ora ruggisce spumoso al limite estremo dell’orizzonte e ora avanza silenzioso e lucente fino a ricoprire tutto di un velo d’acqua tersa – sembra essere lì con te nella stanza.

“Lo stile è una faccenda molto semplice”, diceva Woolf. “È tutto ritmo. Una volta trovato quello, impossibile usare parole sbagliate”. Ovviamente, traducendo, si possono sempre usare parole sbagliate: lì sta la libertà, purtroppo o per fortuna. Ciò che m’interessava mostrare è che c’è una ragione dietro alla musicalità, e che non esiste libertà senza disciplina, nella traduzione come nella musica.

Se ho capito subito che le descrizioni del paesaggio avrebbero rappresentato una sfida sonora e pittorica, e ho imparato presto a captarne la melodia a righe di distanza, ho impiegato decisamente più tempo a rassegnarmi alla trincea di pronomi e preposizioni, dove le insidie sono imprevedibili e il fronte va ridiscusso di volta in volta – per Cusk come per qualunque altro autore; per me come per qualunque altro traduttore. I pronomi mi hanno provocato le più clamorose frustrazioni, le preposizioni i più snervanti contrattempi: sono inciampata in questi minuscoli ciottoli della frase molto più spesso che nei grandi rilievi di sintassi. A pagina quarantatré, ad esempio, Cusk scrive: “he said he would be arriving at the harbour town about two hours’ drive south of us”. Come si fa a capire, a una prima lettura, che il problema sarà of us? Non si capisce, semplicemente. Non leggendo. Si capisce traducendo, quando di punto in bianco quell’of us comincia a lievitare in maniera inaspettata. South of us, a sud rispetto a noi: ecco che da quattro lettere ne sono nate dodici. South of us, a sud rispetto a casa nostra: diciannove, peggio ancora. South of us, in direzione sud: quattordici. Fare la conta delle lettere non sempre ha senso; qui la uso come indicatrice di peso specifico.

Tradurre i dialoghi mi ha insegnato quanto può essere faticosa la spontaneità.

Nell’originale, south of us è una comparsa, che passa rapidamente sul fondale della frase senza attirare l’attenzione: in italiano, qualsiasi aggiunta chiarificatrice – che sia in direzione, rispetto, o simili – ruba la scena all’harbour town, prima attrice indiscussa. L’istinto, a questo punto, è togliere of us: la cittadina portuale è a sud, e basta. La tentazione dura poco, perché l’impostura sarebbe eccessiva: la cittadina non è a sud in assoluto – è a sud di casa loro, a sud rispetto al luogo da cui partono, e per raggiungerla in macchina s’impiegano due ore. Ciò che conta è sottolineare il moto: una volta enfatizzato quello, si capirà subito che il luogo da cui partono non potrà che essere casa loro, e che sarà tale luogo a dettare legge sui punti cardinali. Una possibilità – non l’unica, immagino – è usare verso: “precisò che sarebbe sbarcato nella cittadina portuale a circa due ore di auto verso sud”. Il pronome us non è più esplicito, ma la frase mantiene la sua rapidità, i ruoli di scena rimangono invariati. Un’impostura accettabile, dunque.

Harbour town, la prima attrice, è interessante perché permette di parlare di alcuni crocevia traduttivi. Tradurre significa scegliere, e l’unità minima di tale scelta è la parola: si sceglie sempre, parola per parola, o piuttosto si decide. Decidere è uno dei verbi di cui s’impara prima l’etimologia: decidere, dal latino, composto di de più caedĕre, tagliare via. Scegliere significa decidere, e decidere significa escludere. Kazuo Ishiguro, che a cinque anni lasciò il Giappone con la propria famiglia per trasferirsi in Inghilterra, ricorda tale momento come un decisivo bivio esistenziale: “there was another life that I might have had, but I’m having this one”, dirà. C’era un’altra vita che avrei potuto vivere, ma sto vivendo questa. Tradurre è esattamente così: sapere che c’era un’altra traduzione che avrei potuto scrivere, ma sto scrivendo questa. La scelta è obbligata, continua, sistematica, e condanna all’ambito del possibile tutti gli altri mondi linguistici. Se è vero che si sceglie sempre di volta in volta, è anche vero che ci sono scelte che tracciano un solco nelle vaste lande di libertà della traduzione: sono scelte che potrei definire preliminari, se non fosse che mi sono spesso trovata a modificarle – o addirittura a farle – in corso d’opera.

Tanto per cominciare, c’è il titolo, Second Place, e il suo diabolico doppio senso, quel place che è casa ma anche posto, nel senso di posizione: è sullo scarto tra luogo e gerarchia, tra collocazione e destino, che si gioca tutto il romanzo. Già a una prima lettura, appare chiaro che l’ostinata letterarietà di secondo posto non funziona: il second place è decisamente una casa, con pareti, mobili, stanze e scaffali; se ne racconta la costruzione, l’arredamento, gli inquilini. È la seconda casa che amplia la prima, o si contrappone a essa. Nell’originale, se si esclude il titolo, second place conta trentasette occorrenze; è inteso come seconda casa in trentasei. C’è un unico paragrafo in cui second place non allude alla seconda casa bensì a un posizionamento nella gara della vita, a un ordine d’arrivo nella competizione tra i sessi. Naturalmente, il tentativo di cercare un’espressione che contenesse un doppio senso equivalente è stato fatto; altrettanto naturalmente, quel tentativo è fallito, lasciandosi alle spalle una bruciante invidia linguistica. Non tanto verso l’inglese, ma verso il francese: il doppio senso equivalente l’avevo trovato, ma si trattava di un sostantivo francese che in italiano, per quanto usato, suonava pretenzioso, al limite della leziosità. La traduttrice francese avrebbe potuto contare su dépendance, io no: mi è parsa un’ingiustizia di proporzioni inimmaginabili, un vantaggio immeritato nel microcosmo paritario di traduttori e traduttrici. In un accesso di megalomania mi ero persino chiesta se in Francia ci avrebbero pensato, già pronta a puntare il dito contro quello che avrei reputato un peccato imperdonabile, la riprovevole superficialità di chi ha gli strumenti ma non li usa. Ovviamente, neanche a dirlo, in Francia ci hanno pensato: nell’edizione francese uscita per Gallimard con la traduzione di Blandine Longre, Second Place s’intitola La Dépendance. Dépendance è perfetto: è esattamente ciò che intende Cusk. O meglio, ciò che intende per trentasei volte, finché a pagina centosessantacinque decide di giocare a carte scoperte:

I said to him that ‘second place’ pretty much summed up how I felt about myself and my life – that it had been a near miss, requiring just as much effort as victory but with that victory always and forever somehow denied me, by a force that I could only describe as the force of pre-eminence. I could never win, and the reason I couldn’t seemed to lie within certain infallible laws of destiny that I was powerless – as the woman I was – to overcome.

È un paragrafo che, in quanto traduttrice, da una parte mi salva e dall’altra mi condanna: mi salva perché esplicita il doppio senso che mi ero ormai arresa a perdere, mi condanna perché smaschera quella mia resa. Le altre trentasei occorrenze reggevano il gioco, la trentasettesima fa crollare il castello di carte della mia menzogna. Quando una bugia comincia a vacillare, il bugiardo ha due opzioni: o dire la verità, o mentire di più. Io ho mentito di più, perché la verità non potevo permettermela. Perciò ho cercato una faglia, un’incrinatura narrativa dove incuneare più a fondo la mia bugia, e l’ho trovata in “it had been a near miss”: la mia unica opportunità di cavarmi d’impaccio stava lì, era lì che dovevo inserire il doppio senso. Il second place precedente poteva rimanere seconda casa, a patto di sottolineare l’unica parola su cui non mentivo, ossia l’aggettivo seconda:

Avevo detto a Tony che “seconda casa” riassumeva il modo in cui mi sentivo rispetto a me stessa e alla mia vita: ero l’eterna seconda, avevo sostenuto uno sforzo pari a quello del vincitore, ma la vittoria mi sarebbe sempre stata negata da una forza che posso solo descrivere come la forza della superiorità. Non avrei mai potuto vincere, per via di una serie d’infallibili leggi del destino che – in quanto donna – non avevo il potere di eludere.

La bugia della seconda casa fila liscia, e a mia discolpa posso dire che c’è una cosa su cui invece non ho mai mentito: i punti esclamativi. Sono centottant’otto in inglese, e centottant’otto in italiano: ho voluto mantenerli tutti. Se molti dei punti esclamativi in questo libro sembrano fuori luogo, è perché lo sono: lo sono rispetto alla prosa abituale di Cusk, a cui l’ostentata euforia del punto esclamativo appartiene poco, ma lo sono anche rispetto al libro stesso, ai suoi personaggi, alle lunghe tirate filosofiche, paesaggistiche, introspettive. Quando ho letto per la prima volta La seconda casa, quei punti esclamativi mi hanno dato l’impressione di un entusiasmo troppo smaccato per essere spontaneo: per qualche strano percorso della memoria, mi hanno riportata al film Le ore, alla magistrale messinscena di allegria allestita da Kitty, che dura il tempo di un punto esclamativo prima di sgretolarsi nell’autentica tragedia esistenziale che si era sforzata di dissimulare.

Tradurre Cusk ha significato, per la maggior parte del tempo, rincorrerla: pur allineate ai blocchi di partenza di ciascun paragrafo, le bastavano poche falcate per staccarmi di vari metri.

Il punto esclamativo è l’estremo tentativo di salvare le apparenze, e siccome si appare sempre per qualcuno, io credo che la colpa dei punti esclamativi sia, almeno in parte, di Jeffers. È a lui che M si rivolge: Jeffers è il metronomo della narrazione, di tanto in tanto fa capolino tra due virgole e le ricorda che c’è un ritmo da rispettare, una storia da raccontare, e che le divagazioni sono ammesse, ma solo fino a un certo punto. Di fronte a Jeffers, M si mette in tiro agghindandosi di punti esclamativi: a volte li usa per ostentare sicurezza, cercando di convincersi di realtà di cui è la prima a dubitare, altre per dissimulare la sofferenza con una specie di sardonica nonchalance. M cerca di seppellire il dolore facendosi forza coi punti esclamativi: non sa che saranno proprio loro a tradirla. I punti esclamativi sono l’eccesso che le impedisce di farla franca.

Questa, almeno, è l’impressione che hanno dato a me, ma non so se tale effetto sia voluto: non perché Cusk sia solita perdere il controllo della narrazione, anzi – ma perché quei punti esclamativi non sono farina del suo sacco. Leggendo La seconda casa è impossibile non notare la presenza di due corpi estranei rispetto allo stile di Cusk: i punti esclamativi, e i polisindeti. E infatti entrambi sono l’eco della voce di Mabel Dodge Luhan, che ne fa ampio uso in Lorenzo in Taos, indicato da Cusk come diretto progenitore della Seconda casa. Se sui punti esclamativi non ho mentito, ho deciso di farlo su qualche polisindeto. Mi pare che l’italiano, rispetto all’inglese, regga meno il polisindeto, perché mal sopporta la ripetizione: diventa presto insofferente alle sfilze di e, che invece s’intonano perfettamente al ritmo sincopato eppure armonico dell’inglese. In inglese il polisindeto si nota, ma non stona; in italiano, alla lunga, si nota e stona. Per questo, alcuni polisindeti – la maggior parte – sono rimasti in quanto indicazione stilistica, ma altri – pochi – sono stati tolti, concedendo alla frase il sollievo di una virgola.

Ma gli studi di teoria della traduzione li ho letti, perciò sono consapevole del reato di cui mi si può accusare. L’impostura sui polisindeti potrebbe valermi un posto nel girone dei “distruttori di sistematismi” invocato da Berman; la mia speranza è che, in virtù delle parole di Barnes sulle traduzioni di Flaubert, mi si possa quanto meno concedere uno sconto di pena. Le riporto a mo’ di attenuante: “se essere ‘fedeli’ significa essere ‘goffi’, allora significa anche essere ‘infedeli’, perché Gustave Flaubert non era uno scrittore ‘goffo’”. Barnes usa l’aggettivo clunky, che significa goffo nel senso di macchinoso, impacciato. Un tipo di goffaggine che subito mi fa venire in mente i dialoghi. Tradurre i dialoghi mi ha insegnato quanto può essere faticosa la spontaneità. La spontaneità è un potente spartiacque linguistico, di fronte a cui la letterarietà è un lusso che di rado ci si può permettere: ciò che è spontaneo in inglese raramente lo è in italiano. In questo senso, i dialoghi sono una palestra impietosa: è al cospetto dell’effervescenza del parlato che l’aderenza assoluta produce i più clamorosi esempi di goffaggine. Riprodurre la concitazione dei dialoghi richiede una paziente opera di smerigliatura e, nel caso della Seconda casa, anche un notevole sforzo d’immaginazione: Cusk, che è anche drammaturga, obbliga a fingere che battute incastonate nel religioso silenzio della parola scritta siano in realtà stralci di copione.

Tuttavia, non bisogna essere troppo severi coi dialoghi – non con quelli di Cusk, almeno: è nella colloquialità di quegli scambi che, nel corso della traduzione, ho intravisto la possibilità di riprendere fiato. Generalmente, salutavo l’avvicinarsi di un dialogo con un certo sollievo, come quando un sentiero spiana di colpo dopo una salita. Tradurre Cusk ha significato, per la maggior parte del tempo, rincorrerla: pur allineate ai blocchi di partenza di ciascun paragrafo, le bastavano poche falcate per staccarmi di vari metri. L’ho vista inerpicarsi sui pendii dei suoi ragionamenti sapendo che non avevo altra scelta che seguirla, dissimulando l’affanno e aspettando la spianata. A salvarmi, credo, è stata una forma di paziente stupore, che a tratti si permetteva di sfociare in vera e propria meraviglia di fronte all’esattezza di alcune considerazioni, al respiro di particolari metafore, a certi inaspettati scarti del pensiero. Insomma, il cammino era impervio, ma c’erano scorci in grado di ripagare di ogni fatica, e il privilegio del percorso imponeva, di tanto in tanto, di fermarsi a guardare.