“I fantasmi concedono il bis”: così dichiarava Franco Scaglia sulle pagine del Radiocorriere quando la Rai, nel lontano 1974, diede il la alla messa in onda delle Interviste impossibili, l’ormai iconica serie di colloqui radiofonici in cui scrittori e intellettuali italiani sottopongono a “stringenti interrogatori” personaggi storici redivivi, incarnati in sede di registrazione da attori del calibro di Carmelo Bene. Sono molti gli intellettuali che leghiamo a questa operazione, ipostatizzatasi poi nel genere del “colloquio fantastico postumo”, ma che si tratti della spregiudicata libertà creativa che ha irretito Manganelli o della possibilità di sortire risultati “scandalosi” che tanto ha affascinato Sermonti nel processo di stesura, la fortuna delle Interviste può tributarsi proprio al connubio tra dovizia filologica e possibilità di esautorare il rigore della ricerca documentaria, colmando con l’immaginazione le lacune della storia. Se, come voleva Schwob, ancora oggi annoverato tra i più celebri fautori della storiografia ludica, il discrimine tra verità storica e immaginazione artistica rovescia la dicotomia tra differenza e somiglianza, tra linguaggio intellettuale e linguaggio sensibile, la modalità dialogica delle Interviste supera, per medium e portata collaborativa, la sperimentazione letteraria delle Vite immaginarie. Sarebbe stato implausibile figurarsi che esattamente cinquant’anni dopo, nel 2024, un esperimento non poi tanto diverso per format ma diametralmente opposto nei mezzi (e con buone probabilità anche nei fini, se si indaga sui retroscena dell’operazione) avrebbe infiammato l’opinione pubblica in Polonia, opponendosi strenuamente all’affermazione ottimista ed entusiasta di Scaglia con l’unanime levata di scudi a tutela della memoria dei defunti interpellati. Eppure, eccoci qua.

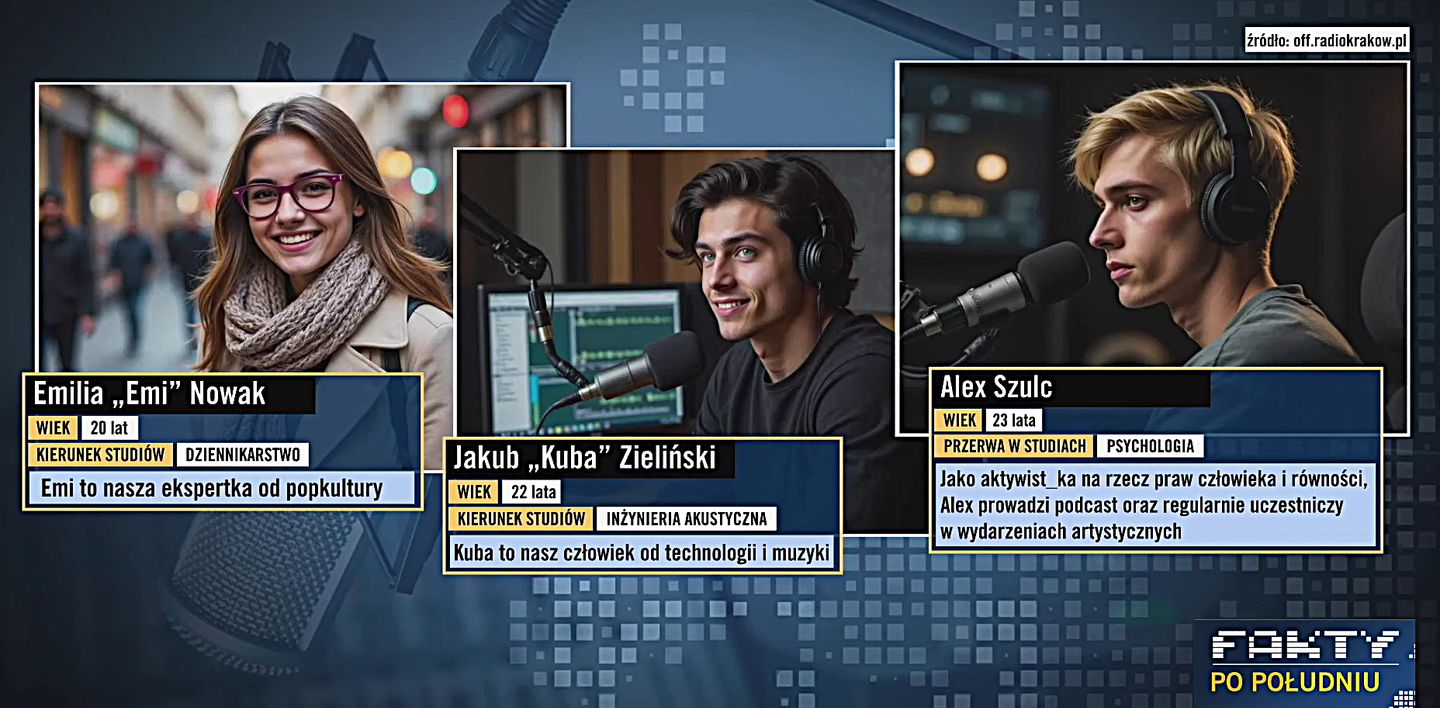

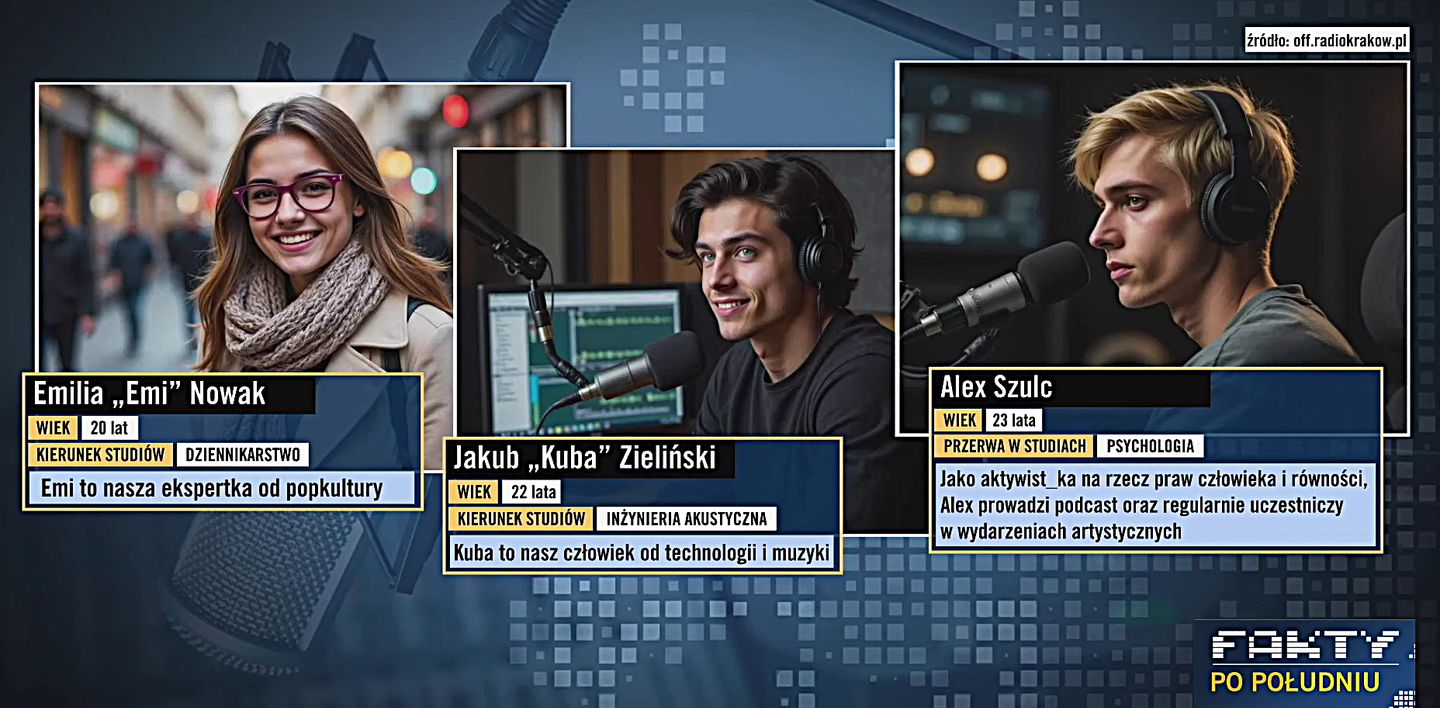

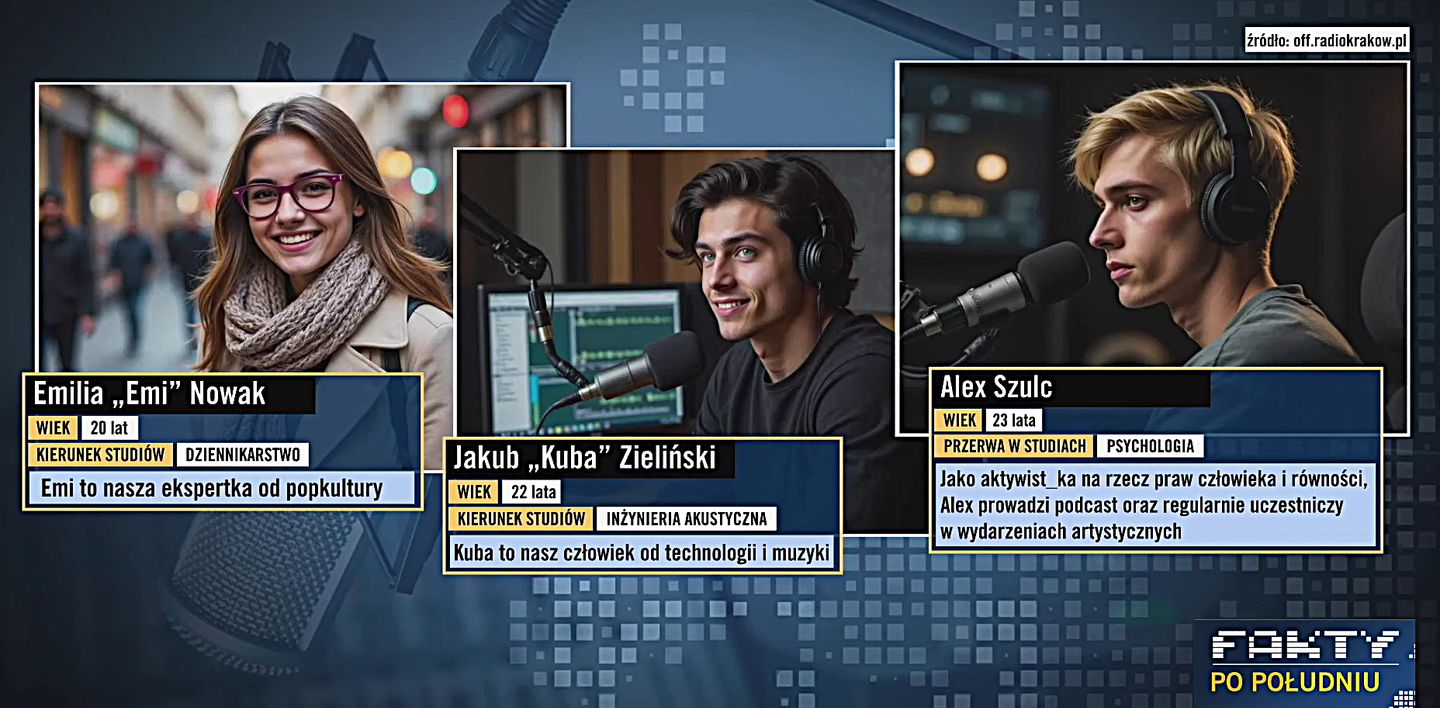

È infatti il 22 ottobre quando Off Radio Kraków, una sezione dell’emittente radiofonica pubblica Radio Cracovia, decide di lanciare un nuovo programma radio rivolto alla Gen Z, curato e condotto da tre giovani redattori di età compresa tra i venti e i ventitré anni: Jakub Zieliński, cultore dell’hip-hop, produttore musicale e ingegnere del suono; Emilia Nowak, cinefila e aspirante giornalista; e Alex Szulc, studente di psicologia, attivista e appassionato di tematiche LGBT e analisi dei media. Se sulla carta il trio potrebbe apparire come una squadra vincente, perfettamente ottimizzata per accalappiare l’attenzione e l’interesse dei più giovani, complici anche l’avvenenza e l’aria gioviale e affabile che trapela dalle immagini promozionali pubblicate sulla pagina dell’emittente, è sufficiente leggere un disclaimer sulla pagina di Off Radio Kraków o ascoltare il messaggio introduttivo di ogni puntata radiofonica per accorgersi che nessuno dei tre presentatori esiste davvero, e che il programma è realizzato interamente con l’intelligenza artificiale (IA). Kuba, Emi e Alex sono giornalisti virtuali generati tramite IA, e artificiali non sono soltanto le loro voci e le loro fattezze, ma anche i contenuti dei programmi da loro condotti. Tuttavia, a catapultare Radio Cracovia e il suo caporedattore Marcin Pulit nell’occhio del ciclone non è stata solo la decisione di ideare e mandare in onda un simile programma dopo la liquidazione senza troppe cerimonie di decine di dipendenti in carne e ossa, bensì (o meglio, soprattutto, giacché dei licenziamenti avvenuti a porte chiuse si scoprirà solo in seguito) il contenuto del primo episodio, un colloquio tra Emilia e la poetessa premio Nobel Wisława Szymborska. Un’intervista, nota Lorenzo Berardi, “due volte impossibile poiché Szymborska è morta dodici anni fa e perché l’intero dialogo con Emi è generato dall’IA”.

La trasmissione artificiale escogitata da Marcin Pulit, pietra dello scandalo che avrebbe dovuto annoverare altri episodi con “figure di spicco della cultura polacca e mondiale, politici e attivisti” nel ruolo di interlocutori (l’ospite d’onore previsto per la trasmissione dell’11 novembre, giornata dell’indipendenza nazionale polacca, era nientemeno che Józef Piłsudski), è stata accolta nel migliore dei casi da un moto d’indignazione di ascoltatori e internauti, nel peggiore da una sassaiola proveniente dagli organi di stampa e dai professionisti della cultura, che criticavano, oltre all’impiego delle tecnologie IA, le politiche di liquidazione di Pulit e il nulla osta concesso alla trasmissione radio dalla fondazione Szymborska, presieduta dall’ex segretario della poetessa Michał Rusinek. Ma se l’iniziale vetriolo dei giornalisti, che sui loro profili social avanzavano l’ipotesi di discutere affabilmente delle ragioni per pagare o non pagare il canone televisivo in compagnia di monarchi seicenteschi, sembrava liquidare la vicenda come un semplice scherzo di cattivo gusto, le preoccupazioni avanzate da altri reporter sull’etica dei deepfake e le testimonianze di alcuni ex impiegati di Radio Cracovia sui retroscena del caso offrono una prognosi ben più sinistra.

La trasmissione artificiale escogitata da Marcin Pulit, è stata accolta nel migliore dei casi da un moto d’indignazione di ascoltatori e internauti, nel peggiore da una sassaiola proveniente dagli organi di stampa e dai professionisti della cultura.

Al centro della contestazione di Demski, infatti, oltre alla modalità torbida dei licenziamenti e di quello che definisce, non a torto, “un esperimento condotto a scapito di persone reali” su un medium pubblico che ha leso in una sola mossa diritti dei lavoratori e libertà di stampa, ci sono la disputa sulle modalità di utilizzo etico delle nuove tecnologie e quella sulla mescolanza sempre più frequente di intrattenimento e cultura, che rischia di sfociare nella confusione dei due, quando tale uso viene propugnato o avallato dalle istituzioni. Di converso, le motivazioni che Pulit adduce a difesa della trasmissione vertono, pur nella vaghezza e nel maldestro tentativo di calmare le acque, sulla “necessità di rispondere alle esigenze e agli interessi della Gen Z, di trattare argomenti per loro fondamentali e analizzare come l’intelligenza artificiale possa influenzare il modo in cui pensano e in cui consumano le informazioni” ‒ insomma, quella fidelizzazione del bacino degli utenti, in questo caso i giovani adulti, che nella comunicazione online si chiama più banalmente engagement.

Al centro della contestazione ci sono la disputa sulle modalità di utilizzo etico delle nuove tecnologie e quella sulla mescolanza sempre più frequente di intrattenimento e cultura.

La progressiva sostituzione della curatela stricto sensu con le pratiche di partecipazione ha certamente promosso la democratizzazione culturale e una maggiore avvedutezza nei confronti del bacino d’utenza, ma l’iniziale entusiasmo ha ben presto ceduto il passo a considerazioni più ampie sull’etica della partecipazione digitale alle istituzioni culturali e sulle modalità più corrette per valorizzare questi principi o riorganizzare lo spazio museale. Uno studio del 2017 sui contenuti digitali generati e condivisi nel complesso Tate fornisce una panoramica esaustiva sullo stato dell’arte di qualche anno fa e sui principali problemi in cui l’istituzione può incorrere, dalle norme di utilizzo delle piattaforme e dei dati dei visitatori alla difficoltà nel mantenere un equilibrio tra rigore informativo e attrattività per le masse, ma la sperimentazione è ancora in corso, e il dibattito procede di pari passo senza giungere a una conclusione ultima, com’è del resto giusto che sia.

Vale la pena sottolineare come già nel 2002 il critico e storico dell’arte Hal Foster, nel suo saggio Arte e archivio, notasse come il nuovo museo avesse la tendenza a “separare l’aspetto mnemonico da quello visivo. Sempre di più la funzione mnemonica è affidata all’archivio elettronico al quale si potrebbe accedere da dovunque, mentre l’esperienza visiva è data non solo attraverso la forma-mostra, ma anche dall’edificio-museo inteso come spettacolo, un’immagine da far circolare nei media al servizio della propria identità aziendale e culturale”. Le considerazioni di Foster sul cambio di rotta della pratica museale negli ultimi centocinquant’anni ‒ caratterizzata sempre più dallo sradicamento preconizzato da Benjamin del “valore di culto” dell’opera a favore del “valore espositivo” dei circuiti del mercato e del museo ‒, si aprono a chiavi di lettura che esulano dalla mera funzione prescrittiva, e anche la conciliazione degli obiettivi di musei, archivi e gallerie con le tecnologie più recenti e le strategie di comunicazione mutuate dai social media può modificare, quando non legittimare, le funzioni sociali di mezzi ancora in fase di rodaggio. Tra queste troviamo anche i deepfake, impiegati nella sempre crescente corsa alla mostra più innovativa e all’allestimento più immersivo nella speranza, da parte delle istituzioni culturali, di poter competere con le strutture di intrattenimento.

La progressiva sostituzione della curatela stricto sensu con le pratiche di partecipazione ha certamente promosso la democratizzazione culturale, sollevando però anche considerazioni più ampie sull’etica della partecipazione digitale alle istituzioni culturali.

Nonostante l’entusiasmo del pubblico e il successo commerciale della mostra, la scelta ha suscitato un discreto clamore, inducendo Mihailova a soffermarsi sul ruolo dei musei nel dibattito sui nuovi media. Nell’arena della divulgazione e della comunicazione, infatti, le istituzioni culturali hanno la peculiarità di occupare la duplice posizione di consumatrici e partecipanti attive; la decisione di allestire ed esporre gli avatar del pittore, sentita dal direttore del museo Hank Hine più come uno strumento didattico interattivo d’avanguardia che come un’esperienza estraniante e potenzialmente disagevole, si inserisce quindi nel filone delle istituzioni che scelgono di dare priorità al coinvolgimento emotivo e sensoriale dei visitatori. Il problema di simili operazioni nelle istituzioni culturali, tuttavia, non è tanto l’eventuale minaccia alla correttezza epistemologica o alla deontologia della pratica curatoriale (numerose sono infatti le voci che, senza svalutare le nuove tecnologie in modo aprioristico o scadere nel tecnosciovinismo, cercano una prassi per collocare opportunamente IA e deepfake fra gli strumenti di registrazione e archivio a disposizione degli operatori museali), quanto la corretta disamina delle pratiche tecno-sociali che emergono intorno ai sistemi tecnologici. “Se vogliamo comprendere i problemi posti dai deepfake”, nota Joshua Habgood-Coote, “dobbiamo considerarli non come un problema relativo a una tecnologia intrinsecamente pericolosa, ma come un problema sociale relativo alla gestione delle nostre pratiche di produzione e ricezione delle registrazioni”.

Si arriva dunque allo snodo centrale dell’affare Szymborska: la mercificazione dell’immagine. Un interlocutore la cui presenza è digitalmente simulata può senz’altro creare un’illusione di coinvolgimento emotivo tra il visitatore-utente e la sua controparte virtuale, ma (e ciò risulta evidente se si accostano gli schermi di Dalí lives alle registrazioni audio dei discorsi politici in filodiffusione al Churchill Museum di Londra) a essere ricostruito non è l’individuo reale ma il personaggio, un aggregato algoritmico di scelte accuratamente ponderate nella costruzione di una celebrità, di un’icona a uso e consumo esterni. A plasmare la decisione di Hine e del museo, rileva Mihailova, sono state tanto la popolarità dell’edutainment, dell’intrattenimento educativo e dei suoi crescenti codici di spettacolarizzazione e logiche promozionali, in cui il deepfake rientra a pieno titolo, quanto la reificazione e la commercializzazione dell’immagine individuale dell’artista, riflesso di quell’atomizzazione sociale e quell’accentramento sul singolo già ampiamente documentati dagli esperti di social media.

Un interlocutore la cui presenza è digitalmente simulata può senz’altro creare un’illusione di coinvolgimento emotivo tra il visitatore-utente e la sua controparte virtuale, ma a essere ricostruito non è l’individuo reale ma il personaggio.

È nella dissonanza tra questi due tipi di produzione di identità che si inserisce il caso Off Radio Kraków. Il capitolo di Becoming an Artwork dedicato a Ernst Jünger e alla compenetrazione di immortalità e tecnologia che entra in gioco nell’autoperformance del soggetto offre spunti interessanti su come un simile processo influenzi i valori e le pratiche della memoria. Le opere e le tracce del passato, forme di documentazione che permettono, in una certa misura, di confrontarsi direttamente con “i corpi pubblici degli autori morti”, limitano da un lato il nostro raggio d’azione e d’analisi alla contemplazione passiva, ma offrono dall’altro modelli da poter imitare, rimaneggiare e rimettere in circolazione. Le conclusioni di Groys sono tutt’altro che disfattiste, ma non indagano abbastanza in profondità sugli aspetti più sinistri della pratica della conservazione a tutti i costi, una pratica che può rapidamente degradarsi nel foreverismo, a voler utilizzare il neologismo coniato da Grafton Tanner. Il problema più urgente di questo accanimento a far perdurare cose, opere o persone non è l’incentivo sociale a eradicare la nostalgia e il complesso bagaglio emotivo che questa porta con sé, una fantasia dalle tinte reazionarie che appiana conflitti e criticità in un eterno presente, ma l’impulso a mantenere intatta, nell’ostinazione mnemonica esacerbata dalla tecnologia, l’illusione della persona come brand sempre uguale a sé stesso, di un’identità stabile ed eterna che mantiene una continuità redditizia, inflessibile, conforme agli interessi del capitale. Gran parte degli esempi che Tanner annovera nel suo saggio proviene infatti dal settore dell’intrattenimento, dove il business della nostalgia, dei reboot e degli universi cinematici testimonia la crescente subordinazione del sentimento della mancanza all’illusione del consumo, nel tentativo di placare l’angoscia e la precarietà addomesticandole in un sistema chiuso e volto al profitto.

Il problema più urgente di questo accanimento a far perdurare cose, opere o persone è l’impulso a mantenere intatta, nell’ostinazione mnemonica esacerbata dalla tecnologia, l’illusione della persona come brand sempre uguale a sé stesso, di un’identità stabile ed eterna, conforme agli interessi del capitale.

Per concludere su Szymborska, grande assente anche in questo commento sul fatto, Rusinek ha dichiarato, scadendo nel proditorio cliché dell’attribuzione postuma di opinioni, che con buone probabilità Szymborska, “dotata di un ottimo senso dell’umorismo”, avrebbe gradito l’intervista. Eppure, con buona pace di direttori radio, opinionisti ed ex segretari, il risvolto ironico di tutta la faccenda sembra risiedere proprio nell’unanime constatazione che l’essenza di una persona non possa essere racchiusa nei suoi sembianti. Stessa conclusione, del resto, a cui giunsero intellettuali come Siegfried Kracauer e Roland Barthes nei loro scritti sulla fotografia, nella presa di coscienza dolceamara che la rappresentazione non si risolva mai nell’accesso all’interiorità del rappresentato ma che al contrario lo precluda, sottraendogli un’unità che emerge solo in quell’apertura al mondo casuale e spontanea che sospende l’operazione di creazione o autocreazione di un’identità. A conti fatti, allora, non ci è dato sapere se la poetessa, una volta messa di fronte all’esito dell’“esperimento”, avrebbe dimostrato meraviglia o fastidio, sindacato sull’eventuale aderenza o meno alle proprie opinioni reali, preso parte alla bufera mediatica o dato il beneplacito a un’operazione mossa più da interessi commerciali che creativi. Ma i versi in chiosa a Nella moltitudine, tra i componimenti più famosi della sua produzione poetica, sembrano fornire al caso un’interpretazione ben più sottile di qualsiasi lettura risolutiva: “Potevo essere me stessa ‒ ma senza stupore, / e ciò vorrebbe dire / qualcuno di totalmente diverso”.

L’autrice ringrazia Lorenzo Berardi, Francesco Marino, Gabriele Marino, Niccolò Monti e Daniele Zinni per i preziosi consigli bibliografici durante la stesura di questo pezzo.