Q uasi ogni settimana, provo a ritagliarmi un pomeriggio per farmi un giro tra quelli che sono stati i quartieri della mia infanzia. Non è chiaro perché lo faccio. In fondo, in tutta la mia vita cosciente non mi sono spostato che di pochi chilometri dalle strade in cui sono cresciuto. Non c’è stato alcun distacco traumatico dalle lande avite, né i miei ricordi rimandano a un mondo che non esiste più. Quando la mia famiglia arrivò a Roma non avevo ancora compiuto sei anni. I miei genitori trovarono un appartamento in affitto nella borgata Torre Maura, sul lato nord di via Casilina e col gra a pochi passi soltanto, al punto che potevi intuirne il cavalcavia dalle finestre. Col tempo ho lentamente risalito via Casilina in direzione centro, attraversando i quartieri che ne compongono la caratteristica toponomastica borgatara: Torre Spaccata, Centocelle, Torpignattara. Il posto in cui scrivo oggi non dista che poche fermate di metropolitana da quello che per primo mi accolse in città. Solo che ai tempi la metropolitana non c’era.

La vecchia casa di Torre Maura invece è ancora lì (il gra, figuriamoci, quello non si è spostato). Tempo fa, scoprii su un annuncio immobiliare che era stata messa in vendita e colsi l’occasione per andare a visitarla, fingendomi interessato a un acquisto che nella realtà non potevo permettermi. Era cambiata: per cominciare, la vecchia stufa a metano, che quando ero bambino rappresentava l’unica fonte di calore, era stata sostituita da più moderni termosifoni. Il tetto era stato riparato e non ci pioveva più dentro (l’appartamento era al secondo e ultimo piano). La trovai, be’, migliorata. Il resto del quartiere no: mi sembrava una merda all’epoca, continua a sembrarmi una merda adesso.

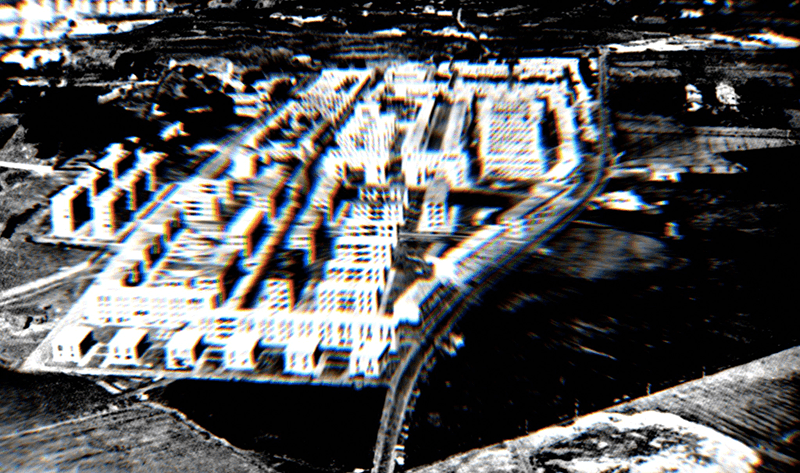

Non c’è niente che giustifichi nostalgie né idealizzazioni: Torre Maura è un posto per il quale l’unico aggettivo spendibile è brutto. Ma di una bruttezza mediocre, scadente, nel migliore dei casi ordinaria. Di uno squallore che nemmeno concede nulla alla potenza distopica della grande periferia metropolitana, ché quella, a Roma, appartiene a poche e isolate astronavi atterrate tra i pratoni lasciati abbandonati dalla rendita fondiaria, e che portano gli evocativi nomi della scenografia da cronaca nera: Corviale, Laurentino 38, Serpentara. E invece no, qui sulla via Casilina persino i toponimi declinano l’avanzata della città in una chiave grossolana e intimamente campagnola, come a ridimensionare l’impatto di quella macchia informe di calcestruzzo e foratini in laterizio che nel secondo dopoguerra elesse questi sparuti villaggi di periferia al rango di borgate: Torre Maura, Carcaricola, Giardinetti, Tor Vergata… Eccoli i quartieri della mia infanzia, precariamente incollati dentro e fuori il gra, e anzi da esso germinati. Deve essere così, non ci sono altre spiegazioni: il sospetto è che il Raccordo, eternamente girando in tondo, abbia infine proiettato sulle lande che lo circondano i rigurgiti prodotti dalla sua orbita, letteralmente defecando case e poi strade, e poi quartieri, che su via Casilina si addensano in una geografia le cui fattezze hanno la stessa consistenza di un conato. La periferia di Roma non è la naturale estensione di un centro che man mano si allarga, aggiunge pezzi, proietta appendici: la periferia romana è il limite che prende vita, diventa prassi, e lo fa in maniera autonoma e autosufficiente, inseguendo traiettorie che nulla devono alle gerarchie di quell’artefatto dell’uomo che chiamiamo “città”.

Arranco per tutti i suoi venti chilometri tagliati a metà dal Grande Raccordo Anulare, e la via Casilina mi si rivela come un compost di calce e asfalto che amplifica al massimo i caratteri di quella che chiamo borgatasfera: non tanto l’arcipelago di borgate che tutte assieme formano la periferia di Roma, quanto un’intensificazione di segni, umori e storie che produce il classico risultato maggiore della somma delle sue parti, e che agisce come implicita Gestalt parallela – e spesso antitetica – a quella dominante. Volendo tentare una definizione meno esoterica, direi che la borgatasfera è l’insieme di gesti attraverso cui la periferia romana postbellica, nata negli stessi anni del gra e anzi dal gra partorita, impone la propria centralità su un organismo urbano il cui centro ufficiale identifica null’altro che una minuscola parte del territorio complessivo. È la prova, come ebbe a intuire Italo Insolera, che “questa capitale, sebbene grande, non sembra affatto una città”.

Come è vero! E come sbagliava Insolera, da urbanista illuminista qual era, a imputare a Roma crimini che di Roma non sono! Avrebbe potuto cominciare, lui che da torinese osservava allibito quanto la periferia romana stesse disfacendo lo stesso concetto di “urbe”, a cogliere nelle forme dell’ex Città Eterna i segni di un unicum in cui l’aggettivo eterno diventa sinonimo di non-tempo. Dopotutto, morfologicamente Roma – intendo la Roma moderna, l’unica di cui abbia senso parlare – è un caso che mi risulta senza precedenti: la sua superficie complessiva è di quasi 1300 chilometri quadri, all’incirca le stesse dimensioni di Londra. Per estensione è quindi una delle città più grandi d’Europa; ma di questi 1300 chilometri quadri, il centro occupa una superficie infinitesimale: circa l’1%. Il significato di queste cifre è semplice: se il contrario di centro è periferia, allora vuole la logica che per il 99% Roma altro non sia che, appunto, un’unica, infinita, sterminata periferia. E se è nella borgatasfera che la periferia di Roma concentra la propria Gestalt, allora è secondo i criteri della borgatasfera che va letta la Roma moderna, per arrivare finalmente alla conclusione che ebbene sì: questa non-città è anche una non-Roma.

Vista in lontananza dai piatti tetti che si estendono ai due lati del gra, Roma-quella-vera – la città dei monumenti, delle scenografie faticose, dei palazzi del potere, l’1%, la Capitale, insomma: il centro – non è nemmeno più un quartiere: è praticamente una frazione, la provincia dimenticata di un corpo i cui arti hanno smesso di rispondere a un muscolo cardiaco in affanno e ormai incapace di pompare sangue, e le cui propaggini – o meglio le sue protesi – hanno a un certo punto cominciato a vivere di vita propria, relegando il dentro a insignificante appendice del fuori. Tutto è invertito, rovesciato, spostato di piano: e così, allo stesso modo in cui il fuori confina il dentro a trascurabile presenza accessoria, anche il vuoto prende il sopravvento sul pieno.

C’è un altro dato che aiuta a spiegare quella disorientante negazione affermativa che è la borgatasfera, ed è la densità media per chilometro quadrato: nell’intera Roma, è di poco più di 2200 abitanti, il che significa – per restare al paragone precedente – meno della metà di quella di Londra. In altri termini, la popolazione complessiva non arriva ai tre milioni di abitanti, sparsi su una superficie che potrebbe ospitarne più del doppio. Il motivo di questo paradosso, direbbero gli urbanisti allievi di Insolera, sta nel tipo di espansione che Roma ha conosciuto nel secondo dopoguerra: tipicamente, le città tendono a crescere secondo una traiettoria “a macchia d’olio”, espandendosi in maniera uniforme su tutti i lati. Roma invece è un esempio senza veri termini di paragone di città “a macchia di leopardo”: insediamenti dalla densità abitativa elevatissima si alternano a terre abbandonate che possono allungarsi per chilometri e chilometri. Nell’atlante della borgatasfera, i quartieri vengono separati da immani distese di nulla, allo stesso modo in cui gli oceani separano i continenti. Solo che qui continenti e oceani sono fatti della stessa sostanza: una spuma radioattiva che riesce nel miracolo di risultare tanto concreta da bruciarti al tatto, quanto intangibile se provi ad afferrarla.

Nella storia della civiltà occidentale, Roma è il modello su cui è stato plasmato il concetto stesso di metropoli, di grande città che tutto raccoglie e tutto tiene assieme. Ma nella borgatasfera è proprio il concetto di città a restare arenato allo stadio di ipotesi incompiuta. Per rendersene conto basta spostarsi dal piano delle mappe a quello dello sguardo: c’è un che di onirico, o meglio ancora di allucinato, nei quartieri che spuntano come miraggi nel nulla di pratoni incolti, nell’illogica giustapposizione di case accatastate le une sulle altre, di palazzine che diventano palazzacce senza davvero mai lambire lo status di palazzi, di rotatorie nel nulla e centri commerciali accanto ai campi rom, di moderne autostrade urbane che separano quartieri sorti secondo uno stesso, delirante piano spontaneista. Sulla via Casilina, giusto il Villaggio Breda accenna a un implausibile passato industriale che nella realtà Roma non ha mai davvero conosciuto. Giusto Torre Spaccata, coi suoi cortili alberati e gli edifici a schiera in mattoni a vista, testimonia la pittoresca ipotesi neorurale dell’edilizia popolare anni Cinquanta. Giusto il Casilino 23, coi suoi piani inclinati e i profili futuribili delle architetture, introduce l’abbaglio astrattista che quella stessa edilizia abbracciò vent’anni più tardi. E giusto Tor Bella Monaca, che di quell’abbaglio fu l’esito più gigantesco (oltre che più periferico), presidia con le sue torri in scadente cemento armato questa colossale distesa di casette di tre-quattro piani tirate su col culo, balconcini abusivi, stradine senza marciapiede, recinzioni in lamiera ondulata, guaine in alluminio e bitume sui terrazzi.

Percorro i venti chilometri della Casilina e quello che trovo è tutto tranne che una città: è più uno sputazzo informe, una scoreggia urbana, una patacca appiccicata ai margini da collanti che di nome fanno abusivismo edilizio, speculazione spicciola, urbanizzazione fai da te, autobus scassati, strade principali che di colpo diventano vicoli a senso unico. E capisco che se Roma – l’idea di Roma – vale come metafora della metropoli, dell’Urbe, della grande capitale fortezza del potere, allora è chiaro che la borgatasfera non solo non è Roma: è il suo contrario.

Le prove sono ovunque: nel miraggio battuto dal sole che non illumina di Ostia, nel gorgo fuori di senno di Primavalle, nel mutismo assieme severo e manicomiale di San Basilio. Ma è tra le quinte della borgatasfera casilina che più forte soffia il mai sopito spirito di Remoria, la città che sarebbe sorta se al posto di Romolo, nella nota leggenda di fondazione, a spuntarla fosse stato Remo: una sorta di antitopia, di città che nega se stessa e così facendo inverte non solo il corso della storia, ma i significati che a quella storia hanno dato forma. Di questo rovesciamento, qualcosa deve essere rimasto a squassare le fragili appendici della fu Città Eterna, a eroderne i margini, a corromperne le forme, a liquefarne la logica. E se dovessimo individuare il singolo elemento, il singolo oggetto da cui questo rovesciamento promana, allora non potremmo che puntare su quello che della borgatasfera resta il perno, e da cui la stessa borgatasfera nasce: sempre lui, il Grande Raccordo Anulare.

Estratto da Remoria – La città invertita di Valerio Mattioli (minimum fax, 2019).