T ra le sale del Palazzo delle Esposizioni a Roma, dov’è in corso la mostra Pier Paolo Pasolini. TUTTO È SANTO. Il corpo poetico (fino al 26\2\2023), scartando di lato, oltre una tenda, si trova una sorpresa. È uno spazio in penombra, allestito con un divanetto e un televisore. È il salottino italiano di un tempo. Dopo una giornata di lavoro, in fabbrica o in ufficio, è qui che la famiglia si raccoglieva e trascorreva le brevi sere degli anni Sessanta e Settanta. Questo spazio rappresenta la prima di tre occasioni che nel percorso della mostra rievocano la centralità del televisore nelle case degli italiani, fino a condurci di fronte allo scontro tra Pasolini e il Festival di Sanremo. Vale però la pena di dire che cosa trasmette l’apparecchio esposto. Si tratta di un brano di Scanzonatissimo, film del 1963. Siamo nella sezione della mostra intitolata “Dileggio. Il linguaggio dei padri”. Elio Pandolfi, Alighiero Noschese e Antonella Steni irridono Pier Paolo Pasolini. Ne mettono in ridicolo tanto l’orientamento sessuale, quanto l’ossessione per il popolo e le borgate.

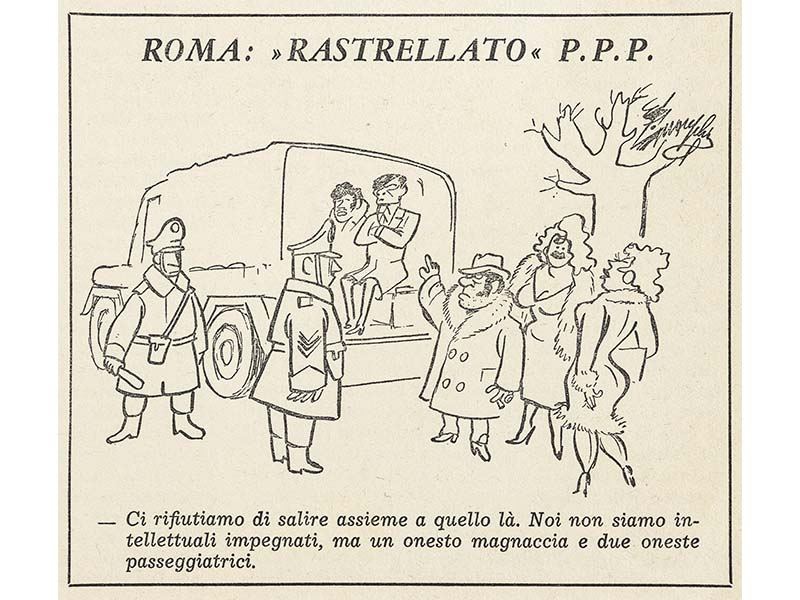

Dopo aver accennato qualche passo di twist, il trio canta sulle arie di una sarcastica marcetta: “Sempre Alfio l’asseconda\pure se è dell’altra sponda\e l’incontro del terzetto è ambientato dentro al letto\lì c’è Alfio, la sua amante e pure il vino spumeggiante\e Turiddu preoccupato per il vino tracannato”. Fuori dal salottino, una grande parete riporta l’impressionante elenco delle trentaquattro denunce subite da Pasolini nell’arco di venticinque anni. Sotto il vetro di una teca è dispiegato un variopinto e allucinante repertorio giornalistico di articoli, vignette, barzellette, invettive e menzogne ordite contro Pasolini dalla stampa di destra (prevalentemente dai settimanali Lo specchio e Il Borghese). Viene da chiedersi: come avrà fatto questo essere umano a sopportare il peso di tanta pressione, e multiple aggressioni, e nel frattempo a scrivere romanzi, poesie, articoli, film?

Bisogna spostarsi dall’altro lato dell’edificio per imbattersi in una seconda evocazione delle serate passate di fronte alla tv. Ora mi trovo in una sala ricca di documenti e materiali. La sezione in questo caso è “Voci. Di popolo e di poeta”. È in questa stanza che a ridosso dell’inizio del Festival di Sanremo, m’immergo tra reperti e testimonianze del multiforme e appassionato rapporto di Pasolini con la canzone. All’interno di una teca è esposto un articolo che dovevo aver letto già molti anni fa e che mi colpisce di nuovo per il tono perentorio e spietato. Si tratta di un pezzo pubblicato il primo novembre 1969 sul settimanale Tempo. Su Tempo Pasolini teneva una rubrica dalla denominazione sproporzionata rispetto alla modesta realtà di una rubrica su un settimanale. Il titolo della rubrica era “Il caos”: nessun ammiccamento al lettore, ma un’allusione senza fronzoli all’origine della vita.

Pasolini dichiara di essere arrossito scrivendo la parola “Canzonissima”: in quanto scrittore, sente la vibrazione di ogni parola che appoggia sulla carta.

Nel testo Pasolini descrive il quadretto domestico di una cena consumata di fretta in compagnia della madre e della zia, forse nella casa di via Eufrate, all’EUR (nella stessa palazzina dove pare abitasse un futuro appartenente ai NAR: scoperta che feci insieme a Nicolò Porcelluzzi lavorando al podcast Frigo!!!). Per circa cinque minuti gli occhi di Pasolini restano spalancati di fronte alla tv accesa. Pasolini aggiunge che “gli occhi non potevano non cadere sul ‘video’”, come se fossero calamitati da un vortice, da una colla viscida, da un rapporto adesivo. Ma al tempo stesso è l’incredulità che gli tiene gli occhi sbarrati. Di fronte a lui è in onda una puntata del varietà Canzonissima, condotto da Johnny Dorelli, Raimondo Vianello e le sorelle Kessler: sketch, balletti e una gara di canzoni abbinate alla Lotteria di Capodanno. Siamo già dalle parti di Sanremo. L’attacco del pezzo si chiude con un inciso feroce: “mia madre e mia zia sono tra i dannati che vedono la televisione tutte le sere”. È verosimile che mentre la mamma, la zia e il resto degli spettatori se ne stavano borghesemente sprofondati in poltrona, davanti alla tv, lo scrittore s’inoltrasse fino a tarda notte per le strade di Roma, in cerca di vita e avventura. Forse è proprio per la premura di uscire di casa e prendere la macchina che Pasolini stava mangiando di fretta, anche se per qualche minuto il raggio grigiazzurro della tv era riuscito a paralizzarlo e a trattenerlo al tavolino.

Pasolini inorridisce di fronte al balletto di una coppia di soubrette. Le descrive come “due automi caricati a molle”. Forse la coppia tratteggiata corrisponde alle teutoniche Kessler. Inoltre dichiara di essere arrossito scrivendo la parola “Canzonissima”. In quanto scrittore, sente la vibrazione di ogni parola che appoggia sulla carta. Non potrebbe essere altrimenti. La parola può essere calda o fredda. Bianca o nera. Non so se per un’intelligenza artificiale possano esistere il colore e la temperatura di una parola. Pasolini prova quindi una sorta di profonda vergogna e intimo imbarazzo, cioè quello stato d’animo che in una sua versione più superficiale oggi è definito “cringe”. Quindi potremmo dire che di fronte a Canzonissima Pasolini cringia, anche se non avendo a disposizione un anglismo a buon mercato e velocemente negoziabile come “cringe”, Pasolini evoca qualcosa di più corporeo e primordiale: il rossore. Tant’è che il titolo del pezzo è un lapidario “Canzonissima (con rossore)”. Chissà se prima o poi capiterà anche a un’intelligenza artificiale di arrossire mentre elabora un prompt (e in quali forme si manifesterà, mi chiedo, questo rossore?). Poi Pasolini conclude:

Non è neanche vero che la televisione modestamente sostituisca la tombola delle serate in famiglia […] Infatti la tombola delle vecchie sere, durate fino ad alcune decine di anni fa, aveva ancora una sua ragione culturale di essere. Era un infimo atto di cultura di una civiltà contadina, coi suoi forzati coprifuochi, la sua stasi, la sua povertà. La televisione non è questo: essa ha nella sua funzione culturale tutta la prepotenza del potere; del potere industriale; che vuole, e determina e condiziona una serata familiare.

Insomma, la tv con le sue canzonette e i suoi balletti è il braccio di un sistema produttivo “che altera il significato della famiglia, e ne fa non più un nucleo di innocenti conservatori, ma un nucleo di ansiosi consumatori”.

Pier Paolo Pasolini era un vecchio conservatore, incapace di cogliere il quid del varietà televisivo e la modernizzazione della società e del linguaggio? Pier Paolo Pasolini era un boomer? E un’intelligenza artificiale potrà mai essere contraddittoria, coraggiosa e critica come può esserlo un intellettuale autonomo? Le considerazioni di Pasolini, taglienti e lucidissime, ci pongono ogni volta di fronte al bivio del nostro rapporto col mondo, con la cultura e con la vita tutta. Oggi la figura di Pier Paolo Pasolini è al centro di un gigantesco paradosso. È l’elefante nella stanza della cultura e della storia italiana. Da un lato Roma ne festeggia il centenario dalla nascita con un generoso e splendido complesso di mostre, dal titolo Tutto è santo, di cui Il corpo poetico è un pezzo; dall’altra la settimana di Sanremo si accompagna al fenomeno crescente di un ceto precario riflessivo, giovane, istruito – meno ingenuo del Festival, più scaltro e intelligente della televisione, più sul pezzo di Amadeus – che sui social network attende, celebra, partecipa e febbrilmente ed entusiasticamente commenta Sanremo. In definitiva, è una platea di giovani che ama il Festival, lo celebra in visioni collettive, lo premia, lo adora, pur comprendendone le brutture, e si dedica senza risparmio a esercizi di critica e festivalologia. Lo ama anche perché brutto. O lo ama proprio perché brutto, nel segno di una segreta complicità con la bruttezza e la piccolezza nazionalpopolare, che si è scelto di fare proprie, avendo deciso, consapevolmente o meno, che non esiste alternativa a un generale stato di cose, di cui Sanremo è parte ed espressione.

Questo diverso rapporto, fatto di amore e indulgenza, delle ultime generazioni col festival – ripudiato o snobisticamente evitato e ignorato dalle generazioni precedenti, ancora figlie della contestazione – è tutto da capire. Potrebbe valere per il ceto precario riflessivo ciò che Susan Sontag scriveva a proposito dello “stupore infantile della mentalità pop” e anche della “capacità di sopportare il crescente grottesco delle immagini […] Alla lunga, non è una liberazione, ma una riduzione dell’io: una pseudofamiliarità con l’orribile rafforza l’alienazione”. Insomma, Pier Paolo Pasolini ci guarda e ci giudica. Pasolini è un boomer? Dovremmo distogliere lo sguardo dal suo occhio severo? Oppure, leggendone attentamente le pagine e ascoltandone le interviste, le sue parole sono ancora così solide e ben organizzate da illuminare le realtà sociali e umane di oggi, fino a renderle perfettamente trasparenti? Ma esistono ancora orecchie ed epidermidi in grado di assorbire il senso e la portata eversiva delle considerazioni di Pasolini, o “la pseudofamiliarità con l’orribile” ha irrimediabilmente mutato i nostri organi percettivi?

La messe di materiale proveniente dai collezionisti (articoli, prime pagine, interni di giornale, libri, foto, video), pazientemente radunati dai curatori della mostra (Giuseppe Garrera, Cesare Pietroiusti, Clara Tosi Pamphili e il co-curatore Olivier Saillard), è una gioia per gli occhi. I colori della vecchia stampa popolare degli anni Cinquanta e Sessanta, come nel caso di TV Sorrisi & Canzoni, sono ancora vivi e squillanti. Accanto al numero di Tempo, aperto sulla rubrica “Il caos”, si trova un’intervista a Pasolini apparsa su un numero di Vie nuove del 20 dicembre 1958. Titolo: “Neo capitalismo televisivo”. Il rapporto di Pasolini con la canzone e la cultura pop del tempo, in realtà, è ogni volta meditato e sempre sul filo della contraddizione. Lo si può affermare non solo perché Pasolini scrisse canzoni per – tra gli altri – Laura Betti, Domenico Modugno e Sergio Endrigo (alcuni dei brani scritti da PPP furono musicati, addirittura, da Piero Piccioni e Piero Umiliani), ma anche in virtù delle parole spese in difesa di Claudio Villa, in occasione di un processo andato in scena sulle pagine di TV Sorrisi & Canzoni, nel periodo in cui il reuccio era accusato di strafottenza e divismo.

Al centro dello spazio espositivo, un cubo di vetro mette in mostra un vinile in edizione limitata (prodotto da Bomba Dischi in collaborazione con Gucci), dove un gruppo di musicisti (Giorgio Poi, Ariete, Clavdio, Franco 126, Pop X & Giacomo Laser) reinterpreta brani scritti da Pasolini e sconosciuti al grande pubblico. Per la copertina, il fumettista Martoz ha disegnato il primo piano di un Pasolini irrequieto e spigoloso, sotto un cielo di un rosa violento, ma non un cielo rabbioso, bensì fecondo, come capita, a volte, quando si tinge di rosa e giallo prima di una nevicata.

Qualche mese prima dell’articolo su Canzonissima, Pasolini aveva scritto a proposito del Festival di Sanremo, edizione del 1969 vinta da Bobby Solo e Iva Zanicchi con Zingara. Quell’anno in gara c’erano anche due brani entrati nella storia della musica pop italiana: Ma che freddo fa di Nada e Un’avventura di Lucio Battisti. Anche in questo caso, Pasolini osserva con desolazione la condizione di passività dello spettatore di fronte alla tv e l’effetto dello schermo sulla vita e le strade. “È cominciato ed è finito il Festival di Sanremo”, scrive Pasolini, “Le città erano deserte; tutti gli italiani erano raccolti intorno ai loro televisori. Il Festival di Sanremo e le sue canzonette sono qualcosa che deturpa irrimediabilmente una società”. Poi lo scrittore si lamenta di una contestazione andata in scena al Festival, ma non una contestazione contro il festival, bensì contro il prezzo dei biglietti per entrare al Festival.

Si protesta moralisticamente contro il privilegio di chi può pagare il prezzo di quei biglietti […] Non è questione di essere in pochi a poter pagare quelle miserabili ventimila lire ma è questione che tutti, se potessero, pagherebbero. Tutti, operai, studenti, ricchi, poveri, industriali, braccianti.

È l’omologazione che accomuna tutti gli strati sociali. E quei pochi che invece non fanno parte della maggioranza e non guardano Sanremo, chi sono? Pasolini li ha addirittura contati: “I centomila disgraziati che si tappano le orecchie e si coprono gli occhi davanti a questa matta bestialità, sono abitanti di un ghetto”. E che cosa fanno gli abitanti di questo ghetto? “si guardano allibiti fra loro, senza speranza. E i più non osano neanche parlarne: perché parlarne, sinceramente, fino in fondo, fino all’indignazione, è impopolare come niente altro”.

Oggi certe affermazioni di Pasolini vengono copiate e incollate sui social, soprattutto sul social più vetusto, Facebook, con il rischio di trasformare una figura vitale e indipendente in un insopportabile retore. Eppure, la potenza delle sue parole è lì, disponibile e ancora infrangibile, anche sul feed di un social network. “La canzonetta non è popolare, ma piccolo-borghese”, aveva scritto su Vie nuove nel 1964.

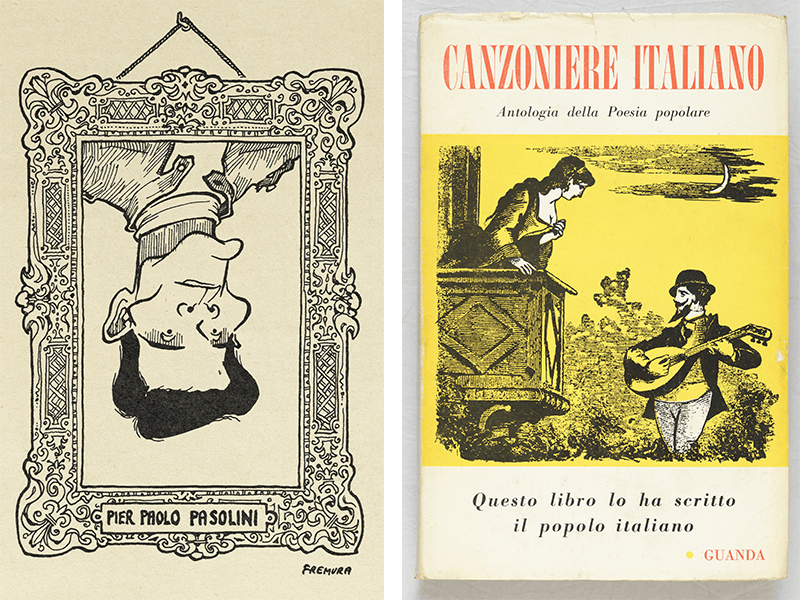

La sezione “Voci. Di popolo e di poeta” ospita una copia della prima edizione Guanda de Il canzoniere del popolo italiano, l’antologia curata da Pasolini e pubblicata nel 1955, dove furono raccolti 800 testi di varia provenienza, appartenenti al patrimonio delle tradizioni popolari: canti funebri, ninne nanne, canzoni fasciste, della resistenza partigiana etc. Fu da parte di Pasolini un’operazione di archiviazione e salvataggio, nella consapevolezza che il mondo raccontato in quei diversi repertori si stava inabissando a grande velocità e che la voce del popolo sarebbe stata presto sostituita da altre voci imposte dall’alto. Del resto, Il canzoniere del popolo italiano era accompagnato in copertina da una dichiarazione: “Questo libro lo ha scritto il popolo italiano”.

Grazie a una targhetta sul muro scopro un episodio che non conoscevo. Risale a un paio di settimane prima della morte dello scrittore. Il 21 ottobre 1975, Pasolini si trova a Lecce, dove partecipa in veste di relatore al corso di aggiornamento per docenti sul tema Dialetto e scuola, presso il liceo Giuseppe Palmieri. La registrazione audio dell’incontro, che si svolse in forma di dibattito su suggerimento di Pasolini, è disponibile nella sua interezza su YouTube. È un documento eccezionale. Pasolini è in grande forma. Ragiona, pensa ad alta voce, discute, si confronta, ricostruisce idee e sistemi filosofici, si rivolge ai docenti con un “tu” democratico e orizzontale, puntualizza, disambigua, si difende. Con coraggio sfrontato parla di “destra sublime”:

E allora l’insegnamento e la protezione del dialetto è diventato da una parte un fatto di tradizionalismo e conservatorismo che io considero perfettamente sano, per la ragione che esiste una destra sublime […] essere conservatori illuminati in un modo assolutamente nuovo, che non ha niente a che fare con la conservazione della destra classica.

Terminato l’incontro, la giornata prosegue con una visita a Calimera, paese di lingua e cultura grecanica. Parte la comitiva. Da Lecce a Calimera corrono circa 18 chilometri, venti minuti di automobile. A Calimera Pasolini assiste a una serie di canti in lingua grika, compresi esempi di “moroloja”, dal greco “moira”, destino, e “logos”, discorso: discorso sul destino. Si tratta di antichi canti intonati dalle lamentatrici funebri. Secondo il parere unanime dei presenti, lo scrittore resta ammutolito durante l’esecuzione di un canto struggente, dal titolo Aremu Rindineddha. Per quanto possa sembrare un canto del repertorio popolare, in realtà Aremu Rindineddha è un’opera piuttosto recente. Risale al 1900. Venne scritta da un certo Giuseppe Aprile, un ingegnere originario di Calimera ed emigrato a Torino. Nella melodiosa Aremu Rindineddha, Aprile descrisse la propria nostalgia per il paese natale.

La commozione di Pasolini, di cui furono testimoni gli accompagnatori leccesi, si lega nella mente a un episodio che mi è stato riferito, accaduto qualche tempo fa proprio all’interno del Palazzo delle Esposizioni e della mostra Il corpo poetico. Premessa: il passaggio più spettacolare de Il corpo poetico è senz’altro la sala dove sono appesi i costumi indossati in alcuni film di Pier Paolo Pasolini. Il visitatore, spaesato, ha la sensazione di accedere a una sartoria, di entrare in un bel negozio di abbigliamento, metafisico, sospeso, astratto, fuori dallo spazio e dal tempo, dove non esistono nè denaro nè commercio, forse neppure il lavoro, e ogni oggetto esposto si offre immobile alla più pura contemplazione.

Il visitatore resta meravigliato di fronte all’eloquenza dei tessuti, alla solidità delle forme e alla vivacità dei colori. Gli abiti non dimostrano affatto l’età che hanno. Le tinte pastello dei costumi usati dai soldati nel Decameron sono morbide e vaporose. Se si è fortunati – a me è capitato – si può sostare in solitudine di fronte ai costumi che furono indossati da Maria Callas e Silvana Mangano e ammirarne lo splendore, la magnificenza, la severità. Ogni dettaglio affiora con la pulizia che merita. Ebbene, ecco l’episodio che mi è stato riferito. Il filosofo Giorgio Agamben, in visita alla mostra, ritrova intatto il costume indossato cinquantanove anni fa, nel 1964, in occasione del piccolo ruolo avuto ne Il vangelo secondo Matteo. Di fronte al reperto, Agamben vive un istante di reale turbamento e, come Pasolini in ascolto di Aremu Rindineddha, rimane ammutolito.